词四首知识点归纳

- 格式:ppt

- 大小:37.00 KB

- 文档页数:14

七年级语文古代诗歌四首考点

七年级语文古代诗歌四首的考点主要包括以下几个方面:

1. 诗歌理解:学生需要理解每首诗的主题、情感、意象等。

例如,《过松源晨炊漆公店》揭示了人生的哲理,即“莫言下岭便无难”,表达了人生中遇到的困难和挑战是常态,不能轻易满足和懈怠。

2. 诗歌赏析:学生需要分析诗歌的修辞手法、表现手法、语言特点等。

例如,《观沧海》中曹操运用了借景抒情的手法,通过描写大海的景象来表达自己的胸怀和抱负。

3. 诗歌背诵:学生需要背诵这四首古代诗歌,并能够默写出来。

4. 诗歌背景:学生需要了解每首诗的作者、写作背景、历史背景等。

例如,《观沧海》是曹操在北征乌桓得胜回师途中,路过碣石山时所写,表达了他统一中国、建功立业的抱负。

综上所述,七年级语文古代诗歌四首的考点涵盖了诗歌理解、赏析、背诵和背景等方面,需要学生全面掌握。

九年级语文下册三单元《词四首》知识点归纳赏析渔家傲·秋思塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。

四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。

一、关于作者范仲淹(989—1052),字希文,苏州吴县(今江苏苏州)人,北宋政治家、文学家。

死后谥号文正,有《范仲淹全集》。

二、基本内容上阕:写景,展现了一幅荒凉凄清的边塞秋季风光图。

下阕:抒情,苍凉悲壮中透出一种激越奋发的基调,拳拳爱国之心,浓浓思乡之情,表现了守边将士的情怀。

三、译文边境上秋天一来风景全异,向衡阳飞去的雁群毫无留恋的情意。

从四面八方传来的边地悲声随着号角响起,在重重叠叠的山峰里。

暮霭沉沉,山衔落日,孤零零的城门紧闭。

喝一杯陈酒怀念家乡远隔万里,思绪万千,想起边患不平,功业未成,不知何时才能返回故里。

羌人的笛声悠扬,寒霜撒满大地。

夜深了,将士们都不能安睡,无论是将军还是士兵,都被霜雪染白了头发,只好默默地流泪。

四、诗歌赏析1.上阕的景物紧扣哪一个字描写?渲染了怎样的气氛?描绘了哪几幅画面?“异”。

渲染了战地苍凉萧瑟的气氛。

描绘了衡阳雁去、边声四起、落日中孤城紧闭的画面。

2.请用自己的话描绘“千嶂里,长烟落日孤城闭”一句所展现的画面,并谈一谈在词中的作用。

画面:在崇山峻岭之中,炊烟袅袅,夕阳西下,一座孤城伶仃而立,城门紧闭。

作用:描写出边塞地区孤寂荒凉之景,也暗示出宋朝军队不利的军事形势。

3. 赏析“浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计”。

此句运用了《后汉书》中窦宪的典故。

正面揭示了将士们矛盾的心理,委婉含蓄地抒发了戍边将士们浓浓的思乡之情和壮志难酬的爱国之情。

4.“羌管悠悠霜满地”在词中有何作用?运用自然环境描写,借景抒情,写出了戍边将士寒夜戍守的艰辛,抒发了戍边将士们浓浓的思乡之情和壮志难酬的爱国之情。

5.赏析“人不寐,将军白发征夫泪”。

想起千里之外的家乡,征人无法入睡。

将军和征夫都白了头发,流下了眼泪。

《词四首》知识点总结1【主题思想】《治家做.秋思》,词人借凄凉的秋最来扦发自己成边时思乡的愁苦之情。

这首词反映了边塞生活的艰苦,也描写了成边将土功业未成、思乡念亲等复杂矛盾的心情。

《江城子.密州出猎》:这首词通过描写一次出猎的壮观场面,借历史典故抒发了词人杀敌报国的雄心壮志,表现了抗击侵略者的豪情壮志,并委婉地表达了期盼得到朝廷重用的愿望。

《破阵子为陈同甫赋壮词以寄之》:这首词通过描写抗金部队豪壮的阵容和气概以及对自己早年沙场生涯的追忆,表达了词人杀敌报国、收复失地的理想,抒发了壮志难酬、英雄迟暮的悲愤心情。

《满江红》:这首词是秋瑾在中秋节的述怀之作,反映了她在封建婚姻家庭和旧礼教的束的雄心壮志朗中,正向革命道路前的苦闲彷徨和投身革命的雄心壮志.2【文章结构】(1)上阕写景(异)-雁去-长烟-落日-边声-边声-渲染荒凉-萧瑟气氛借景抒情-下阕抒情(泪)浊酒一杯家万里-燕然未勒归无计-羌管悠悠霜满地抒发思乡报国之情(2) 梦回战场(第1-9句)-抗敌报国、建功立业跌回现实(第10句)-壮志难酬(3) 回顾过往生活-中秋佳节,独自一人,中秋佳节,独自一人,冲破牢笼,获得自由,豪迈雄健投身革命,报效国家,豪情万丈英雄无路,经受磨难,知音难觅3【文学常识】“渔家做.秋思"中“渔家做”是词牌名,方“秋思”是题目。

“秋思”说明这首词描写的是词人驻守边塞时在秋天触发的思绪。

“江城子.密州出猎”中“江城子”是词牌名,“密州出猎"是题目。

由此可知这首词描写的是词人一次出猎的壮观场面。

“破阵子为陈同甫赋壮词以寄之”中“破阵子”是词牌名,“为陈同甫赋壮词以寄之”是题目。

这是辛弃疾寄给好友陈亮(字同甫)的一首词。

“满江红”中“满江红”是词牌名。

这首词是秋瑾在中秋节的述怀之作。

《渔家傲。

秋思》:宋仁宗康定元年(1040)至庆历三年(1043)间,范仲淹被任命为陕西经略副使兼延州知州。

据史载,在他镇守西北边疆期间,深为西夏所惮服,称他“腹中有数万甲兵”。

部编版九年级下《词四首》课文知识点梳理12.《词四首》渔家傲·秋思一.作者简介【范仲淹】(989-1052),字希文,谥文正,亦称范履霜,北宋著名文学家、政治家、军事家、教育家。

主持“庆历新政”,有《范文正公集》。

二.背景资料宋仁宗康定元年(1040)至庆历三年(1043)间,范仲淹任陕西经略副使兼延州知州。

据史载,在他镇守西北边疆期间,既号令严明又爱抚士兵,并招徕诸羌推心接纳,深为西夏所惮服,称他“腹中有数万甲兵”。

三.细读感悟1.反复诵读。

2. 想象词描绘的画面,用自己的话描述出来。

秋天到了,西北边塞的风光和江南不同。

大雁又飞回衡阳了,一点也没有停留之意。

黄昏时,军中号角一吹,周围的边声也随之而起。

层峦叠嶂里,暮霭沉沉,长烟落日,孤零零的城门紧闭。

饮一杯浊酒,不由得想起万里之外的家乡,未能像窦宪那样战胜敌人,刻石燕然,不能早作归计。

悠扬的羌笛响起来了,天气寒冷,霜雪满地。

夜深了,将士们都不能安睡,将军为操持军事,须发都变白了;战士们久戍边塞,也流下了伤时的眼泪。

3. 赏析下列词句。

(1)塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。

开头作者就把我们带到了一个特殊的环境。

时间是秋天,地点在边塞。

风景呢?没说好,也没说坏,只说了一个“异”。

“衡阳雁去”是雁去衡阳的倒装;古人相传,北雁南飞,到衡阳而止。

衡阳城南有回雁峰,样子很像回旋的雁。

“秋来”,满目萧条;“风景”越发“异”得难忍,所以雁儿毫不留恋地非飞走不可。

这里表面写的是雁,实是写人。

即连大雁都不愿在这儿呆下去了,更何况人?但是,边塞军人毕竟不是候鸟,他们却坚守在边塞。

(2)四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

“边声”,指边地的风号、马鸣、羌笛之声,这是写声音的,这声音富有边塞地区的特色。

“四面边声连角起”,就是军中号角吹动,四面八方的边声便随之而起。

在这里,作者是把军中的号角作为主体来写的,它带动着边地的一切声音。

这就是说,边地“雁去”了,边地的驻军没去;不但没去,而且用他们的号角,与边地的人民紧紧相连。

七年级《古代诗歌四首》笔记

以下是七年级《古代诗歌四首》的笔记,希望对你有所帮助:

一、《观沧海》

1.重点字词:

沧海、临、碣石、观、何、碣石、海、山岛、树木、百草、秋风、洪波、星汉、灿烂等。

2.重点句子:

日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

3.主题思想:

本诗描绘了大海吞吐日月星辰的壮丽景象,表现出诗人博大的胸怀和豪迈的气概。

二、《次北固山下》

1.重点字词:

次、客路、行舟、绿水、潮平、风正、残夜、旧年等。

2.重点句子:

潮平两岸阔,风正一帆悬。

海日生残夜,江春入旧年。

乡书何处达?归雁洛阳边。

3.主题思想:

本诗描绘了诗人在北固山下停泊时所见的壮阔景象,表现出诗人对故乡的思念和飘泊羁旅的愁情。

三、《钱塘湖春行》

1.重点字词:

钱塘湖、春行、孤山寺、贾亭、水面初平、云脚低等。

2.重点句子:

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

3.主题思想:

本诗描绘了西湖早春的美丽景色,表现出诗人对自然美景的热爱和赞美。

四、《天净沙·秋思》

1.重点字词:

天净沙、秋思、枯藤老树昏鸦等。

2.重点句子:

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。

夕阳西下,断肠人在天涯。

3.主题思想:

本诗表现了一个漂泊在外的游子对故乡亲人的思念和无尽的愁绪。

九年级词四首知识点在九年级的语文学习中,我们会接触到四首经典的词,分别是《渔家傲·秋思》《江城子·密州出猎》《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》《满江红》。

这四首词各具特色,蕴含着丰富的文学知识和深刻的思想内涵。

接下来,让我们一起深入探讨一下这四首词的知识点。

一、《渔家傲·秋思》1、作者及背景范仲淹,北宋时期著名的政治家、文学家。

他在镇守西北边疆期间,写下了这首词。

当时,宋朝与西夏的战争频繁,边地荒凉,将士们生活艰苦,思乡之情浓厚。

2、词牌名“渔家傲”是词牌名,规定了词的格律和字数。

3、重点词句解析“塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。

”描绘了边地秋天的独特景色,大雁南飞,毫无留恋之意,烘托出了边地的荒凉和孤寂。

“千嶂里,长烟落日孤城闭。

”写出了重重山岭之中,烟雾弥漫,夕阳西下,城门紧闭的景象,展现出了边地的防守森严和紧张气氛。

“浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

”用一杯浊酒寄托思乡之情,但功业未建,无法归家,表现了将士们的矛盾心理。

“羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。

”羌笛声响,寒霜满地,将士们难以入眠,将军和士兵都因思念家乡和战争的艰苦而落泪,深刻地反映了他们的痛苦和无奈。

4、主题思想这首词通过描绘边地的荒凉景色和将士们的生活状况,表达了他们思乡忧国的情怀,同时也展现了范仲淹抵御外敌、保卫边疆的决心。

5、艺术特色意境开阔:词中展现了边地的壮阔景象,如“千嶂里,长烟落日孤城闭”,给人以雄浑、苍凉之感。

情感真挚:作者将将士们的思乡之情和爱国之心融合在一起,情感深沉而复杂。

语言质朴:用词简洁明了,却能生动地描绘出边地的景象和人物的心情。

二、《江城子·密州出猎》1、作者及背景苏轼,号东坡居士,北宋文学家、书画家。

这首词是苏轼在密州任知州时所作,当时他政治上不得意,但仍希望能够为国效力。

2、重点词句解析“老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍,锦帽貂裘,千骑卷平冈。

12课诗词四首要点概括一渔家傲秋思范仲淹(字希文,谥号文正,北宋的文学家,政治家)塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。

四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。

<译文>边境上秋天一来风景全异,向衡阳飞去的雁群毫无留恋的情意。

从四面八方传来的边地悲声随着号角响起,在重重叠叠的山峰里。

暮霭沉沉,山衔落日,孤零零的城门紧闭。

喝一杯陈酒怀念家乡远隔万里,思绪万千,想起边患不平,功业未成,不知何时才能返回故里。

羌人的笛声悠扬,寒霜撒满大地。

夜深了,将士们都不能安睡,无论是将军还是士兵,都被霜雪染白了头发,只好默默地流泪。

主题思想:这首词通过对边塞秋季肃杀景物的描写,表达了戍边将士塞外生活的艰辛和渴望建功立业,忧国思乡,孤独愁苦的心情,含蓄的表达了作者对于朝廷腐败,软弱,不修武备,不重边功的愤懑不平。

默写:1.范仲淹在《渔家傲·秋思》中表达自己和征人们想家却又不甘无功而返的矛盾心理的句子是:浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

2.《渔家傲·秋思》中抒发征夫戍边难归的无奈和对家乡的眷念之情且表达了主旨的诗句是:人不寐,将军白发征夫泪。

3.王维以“大漠孤烟直,长河落日圆”突出体现了边塞的壮美,范仲淹在《渔家傲·秋思》中运用相似的景物渲染了边塞的悲凉,这句词是:千嶂里,长烟落日孤城闭。

4.《渔家傲·秋思》中渲染古代西北边地秋景的悲凉奇异的诗句是:塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意题目以及赏析1.塞下秋来风景异的的“异”字突出了“塞下秋景”天冷,声杂,城孤的特点。

2.点明秋天边塞风景大变的一个词是异。

词的上片间接点明季节的词语是"(雁去)"(限2个字)。

3.词作暗含对比,请举例说明。

词作将大雁南归“无留意”与戍边将士们不得不留下来进行对比,用笔深厚,为下文写将士们戍边凄苦埋下了伏笔。

大雁都知道回家,人何尝不想回家呢?4.“千嶂里,长烟落日孤城闭”描绘出了一幅什么样的景象?请赏析"长烟落日孤城闭"的妙处或在文中的作用。

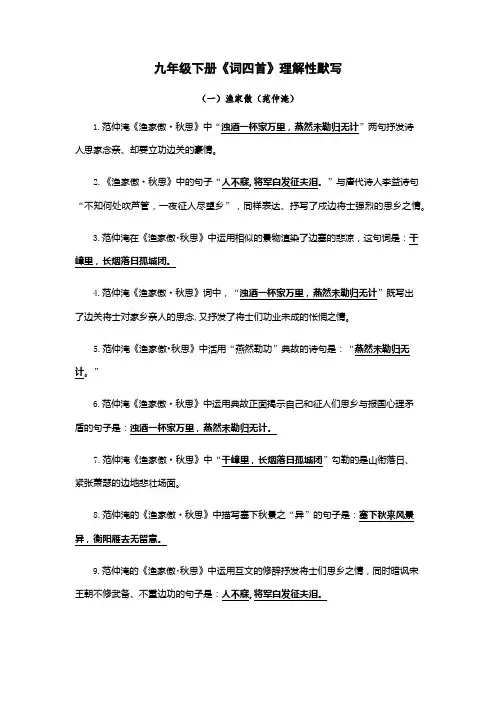

九年级下册《词四首》理解性默写(一)渔家傲(范仲淹)1.范仲淹《渔家傲·秋思》中“浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计”两句抒发诗人思家念亲、却要立功边关的豪情。

2.《渔家傲·秋思》中的句子与唐代诗人李益诗句“不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡”,同样表达、抒写了戍边将士强烈的思乡之情。

3.范仲淹在《渔家傲▪秋思》中运用相似的景物渲染了边塞的悲凉,这句词是:千嶂里,长烟落日孤城闭。

4.范仲淹《渔家傲·秋思》词中,“浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计”既写出了边关将士对家乡亲人的思念,又抒发了将士们功业未成的怅惘之情。

5.范仲淹《渔家傲•秋思》中活用“燕然勒功”典故的诗句是:“燕然未勒归无计。

”6.范仲淹《渔家傲·秋思》中运用典故正面揭示自己和征人们思乡与报国心理矛盾的句子是:浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

7.范仲淹《渔家傲·秋思》中“千嶂里,长烟落日孤城闭”勾勒的是山衔落日、紧张萧瑟的边地悲壮场面。

8.范仲淹的《渔家傲·秋思》中描写塞下秋景之“异”的句子是:塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。

9.范仲淹的《渔家傲▪秋思》中运用互文的修辞抒发将士们思乡之情,同时暗讽宋10.“一抹晚烟荒戍垒,半竿斜日旧关城”不禁让人想起范仲淹《渔家傲·秋思》中的“千嶂里,长烟落日孤城闭”。

11.范仲淹《渔家傲·秋思》中通过刻画守边将士的矛盾心理表现出苍凉悲壮情绪的句子是:浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

12.《渔家傲·秋思》一词中以互文的形式写出将士有家难回,功业难成,哀伤流13.《渔家傲·秋思》中渲染古代西北边地秋景的悲凉奇异的诗句是:塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。

14.《渔家傲·秋思》中抒发征夫戍边难归的无奈和对家乡的眷念之情且表达了主旨的诗句是:人不寐,将军白发征夫泪。

15.《渔家傲·秋思》中表达戍边将士“不破楼兰终不还”的卫国志向的句子是:浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

七年级语文四首古诗知识点作为中华文化中的精髓之一,古诗词一直是中学语文教育的重点。

在七年级语文教学中,四首古诗《登高》、《悯农》、《静夜思》、《将进酒》都是必学素材,本文将详细介绍这四首古诗的核心知识点。

一、《登高》《登高》是唐代杜甫的诗作,诗中表达了诗人追求卓越和社会进步的理想抱负。

下面是该诗中的核心知识点:1.韵律和格律:诗的韵律是“押韵”,每两句韵尾的音要相同。

《登高》的韵律是“平仄押韵”。

格律是指诗的韵脚、格律要求各个部分间的平仄、押韵等。

《登高》的格律是“正二仄”、“平声韵”。

2.运用修辞手法:杜甫运用了大量修辞手法,如比喻、排比等,表达了对未来的热切期望和对自己的鞭策。

3.反衬手法:在对景描写中使用反衬手法,通过对比来突出人物的形象和内涵。

例如“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”的衬托,更加鲜明地表达了诗人的抱负。

二,《悯农》《悯农》是唐代白居易的代表作品之一,诗中展示了诗人对农民的怀念之情,关注农村现实,反映了唐代的农民生活状态。

下面是该诗中的核心知识点:1.运用形象生动的描写方式:白居易通过对农村生活的具体描写,表达了对农民的深情厚谊和自己的社会责任。

2.反映社会现实:唐代农民的生活困难,充满痛苦,白居易在诗中真实地反映了这种社会现实,进而引起社会对农民问题的关注和解决。

3.表达民生思想:在这首诗中,白居易深情地歌颂了农民创造的财富和对社会的贡献,更深刻地表达了对民生思想的关注。

三,《静夜思》《静夜思》是唐代李白的代表作品之一,诗中表达了诗人闲坐一夜的思想和情感,描写了一种宁静祥和的生活状态。

下面是该诗中的核心知识点:1.体裁和形式:《静夜思》为五言古诗,由三个短句组成,行数少、思想丰满,具有深刻的启示作用。

2.意境营造:诗人通过对描写中的物象的细致、灵活和巧妙的运用,创造出了荒夜中宁静而柔美的意境。

3.形象描写:李白运用了生动的形象描写手法,如“床前明月光,疑是地上霜”等,使得诗意得以更加鲜明地展现出来。

七年级上册古代诗歌四首的知识点七年级上册古代诗歌四首包括《观沧海》、《次北固山下》、《天净沙·秋思》和《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》。

1. 《观沧海》:作者曹操(155~220),字孟德,沛国谯县人,东汉末年的政治家、军事家、诗人。

他是建安时期的代表诗人之一,精于兵法,著有《孙子略解》等军事著作。

其诗以慷慨悲壮、宏伟壮观著称。

这首诗是一首乐府诗,诗中对景物作总写的句子是“水何澹澹,山岛竦峙”,详细写诗人见到的景象的句子是“树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起”。

描写诗人想象中的景象的句子是“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”。

本诗的主要表达方式是描写,但是也有两句诗是叙事的,这两句叙事诗是“东临碣石,以观沧海”。

本诗中最能反映作者博大襟怀的诗句是“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”。

2. 《次北固山下》:作者王湾(生卒年不详),字不详,唐代洛阳人。

这首诗描写了作者客游他乡的羁旅之情,表达出作者放眼山川的宽阔博大的胸襟。

3. 《天净沙·秋思》:作者马致远(约1250—1321以后),字千里,号东篱,大都(今北京)人。

这首小令以惊人的语言表现力,描绘了一个天涯游子秋日黄昏行旅的图景。

这首曲的意象都很像一幅白描的中国水墨画,只有几种颜色,却体现出了秋天的宁静和萧瑟。

4. 《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》:作者李白(701—762),字太白,号青莲居士,唐代浪漫主义诗人。

这首诗是李白为好友王昌龄贬官而作,以抒发感愤,寄托慰藉。

全诗采用了拟人化的表现手法,创造了一种意蕴极其复杂而且可以让人产生不同联想的感怀。

九下语文词四首《渔家傲·秋思》一、题目解说:渔家傲,词牌名。

秋思,题目。

“秋”,点明(边塞)季节;“思”,忧思之情。

“秋思”的意思是戍边将士在边塞肃杀的秋季思乡忧国。

二、作者名片:范仲淹,字希文,谥号文正。

北宋政治家、文学家。

本词选自《范仲淹全集》。

三、翻译:四、主题归纳:这首词通过对边塞秋季肃杀景物的描写,表达了戍边将士塞外生活的艰辛和思乡忧国的心情,含蓄地表达了词人对朝廷腐朽、软弱、不修武备、不重边防的愤懑不平之情。

《江城子·密州出猎》一、题目解说:江城子,词牌名。

出猎,外出打猎。

题目交代了词作的主要内容及写作缘起。

二、作者名片:苏轼,字子瞻,号东坡居士,谥号文忠。

他是北宋中期的文坛领袖,“唐宋八大家”之一,是豪放派词人的主要代表。

与父苏洵、弟苏辙合称“三苏”,与黄庭坚并称“苏黄”,与辛弃疾并称“苏辛”。

本词选自《东坡乐府笺》。

三、翻译:四、主题归纳:这首词通过描写一次出猎时的壮观场面,表达了词人为朝廷效命的坚定决心,并委婉地表达出期盼重新得到朝廷重用的愿望。

《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》一、题目解说:破阵子,本为唐教坊曲名,又名“破阵乐”,后用作词牌名。

在唐代为舞曲,舞用2000人,皆画衣甲、执旗帜,威武壮观,有军队“破阵”之意。

陈同甫,名亮,南宋思想家、文学家。

陈亮是辛弃疾的好朋友。

赋,写作。

壮词,雄壮的词。

从题目上看,这是一首寄给好友陈亮抒发抗金壮志的词。

二、作者名片:辛弃疾,字幼安,号稼轩。

南宋著名词人。

本词选自《稼轩词编年笺注》。

三、翻译:四、主题归纳:这首词写了军中的生活和战斗的场景,抒发了词人渴望杀敌报国的雄心壮志,也表达了词人壮志难酬、报效无门的悲愤。

《满江红》一、题目解说:满江红,词牌名。

唐朝名“上江虹”,后改今名。

二、作者名片:秋瑾,字璿(xuán)卿,号竞雄,别署鉴湖女侠。

中国民主革命烈士。

本词选自《秋瑾集》。

三、翻译:四、主题归纳:本词通过生动流利的语言,抒发了词人对寄生无聊生活的厌倦和对冲破封建束缚,为国家的前途命运而奋斗的强烈向往之情,表达了词人匡扶天下,救民于水火的凌云壮志。

古代诗歌四首课堂笔记

一、重点字词

1. 陶渊明【田园生活】

(1)芳草长堤,横桥柳岸

(2)隐隐笙歌处处随

译:悠扬的笙歌声,伴随着春天美丽的景色,满天飞翔。

(3)无风水面琉璃滑

(4)不觉船移

(5)夕阳西下几时回

(6)无可奈何花落去

2. 常建【题破山寺后禅院】

(1)曲径通幽处

(2)禅房花木深

(3)山光悦鸟性

(4)潭影空人心

3. 杜甫【登岳阳楼】

(1)不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

译:不怕浮云遮住我远望的视线,那是因为我站得最高。

(2)昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

译:以前就听说洞庭湖波澜壮阔,今日终于如愿登上岳阳楼。

(3)吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

译:大湖广阔浩瀚把吴楚两地东南隔开,天地在湖面日夜荡漾漂浮。

4. 杜牧【赤壁】

(1)折戟沉沙铁未销

(2)自将磨洗认前朝

(3)东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

译:假如东风不给周瑜以方便,结局恐怕是曹操取胜,二乔被关进铜雀台了。

二、重点句子背记知识清单

1. 常建《题破山寺后禅院》中写曲折美、层次美的名句是:曲径通幽处,禅房花木深。

2. 杜甫《登岳阳楼》中表现洞庭湖宏伟气势的诗句是:吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

3. 杜牧《赤壁》中以小见大的名句是:折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

4. 杜牧《赤壁》中写历史机遇难再现的名句是:东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

5. 王之涣《登鹳雀楼》中脍炙人口的名句是:欲穷千里目,更上一层楼。

6. 刘禹锡《望洞庭》中君山和湖水相映照的名句是:白银盘里一青螺。

九年级下册语文12课《词四首》预习知识点九年级下册语文12课《词四首》预习知识点预习须知学习目标1.词又称“长短句”,句式长短不一,讲究韵律,能自由表达思想感情。

回顾学过的有关知识,想想词与诗有什么不同。

2.把握四首词中的写作手法及其作用。

3.品味四首词中富有表现力的语言。

4.领略四位词人在词中表达的情怀与志趣。

知识重点渔家傲·秋思[宋]范仲淹塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。

四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。

一、作者简介范仲淹(989—1052),字希文,北宋杰出的思想家、政治家、文学家。

范仲淹政绩卓著,文学成就突出。

他倡导的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”思想对后世影响深远。

有《范文正公文集》传世。

二、主题概述宋仁宗康定元年(1040),宋与西夏交兵,范仲淹被任命为陕西经略副使兼知延州,这首词即作于这一时期。

词人借凄凉的秋景来抒发自己戍边时思乡的愁苦之情。

这首词反映了边塞生活的艰苦,也描写了戍边将士功业未成、思乡念亲等复杂矛盾的心情。

三、词作赏析1.想象词里描绘的画面,用自己的话描述出来。

秋天到了,西北边塞的风光和江南不同。

大雁又飞回衡阳了,一点也没有停留之意。

黄昏时,军中号角一吹,周围的边声也随之而起。

层峦叠嶂里,暮霭沉沉,长烟落日,孤零零的城门紧闭。

饮一杯浊酒,不由得想起万里之外的家乡,未能像窦宪那样战胜敌人,刻石燕然,不能早作归计。

悠扬的羌笛响起来了,天气寒冷,霜雪满地。

夜深了,将士们都不能安睡,将军为操持军事,须发都变白了;战士们久戍边塞,也流下了伤时的眼泪。

初三语文下册词四首1.《渔家傲・秋思》1.原文:塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。

四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。

2.注释:1.塞下:边界要塞之地,这里指当时的西北边疆。

2.衡阳雁去:秋季北雁南飞,传说至湖南衡阳城南的回雁峰而止。

3.边声:边塞特有的声音,如大风、号角、羌笛、马嘶的声音。

4.千嶂:绵延而峻峭的山峰。

5.长烟:荒漠上的烟。

6.燕然未勒:指边患未平、功业未成。

燕然,即燕然山,今名杭爱山,在今蒙古国境内。

据《后汉书・窦宪传》记载,东汉窦宪率兵追击匈奴单于,去塞三千余里,登燕然山,刻石勒功而还。

7.羌管:即羌笛,出自古代西部羌族的一种乐器。

3.译文:西北边疆秋天的风景与中原大不相同,大雁向衡阳飞去,毫无留恋之意。

军中号角和着边地的各种声音在四周响起,在层峦叠嶂之中,烟雾弥漫,落日斜照,一座孤城紧紧关闭。

饮一杯浊酒,想起万里之外的家乡,边患未平,功业未成,还乡的打算无从谈起。

悠扬的羌笛声在霜花满地的夜晚响起,让人无法入睡,将军和士兵都被愁绪染白了头发,流下了思乡的泪水。

2.《江城子・密州出猎》1.原文:老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍,锦帽貂裘,千骑卷平冈。

为报倾城随太守,亲射虎,看孙郎。

酒酣胸胆尚开张。

鬓微霜,又何妨!持节云中,何日遣冯唐?会挽雕弓如满月,西北望,射天狼。

2.注释:1.老夫:作者自称,时年苏轼四十岁。

2.聊:姑且,暂且。

3.狂:豪情。

4.黄:指黄犬。

5.苍:指苍鹰。

6.锦帽貂裘:名词作动词用,头戴着华美鲜艳的帽子,身穿貂鼠皮衣。

7.千骑:形容随从乘骑之多。

8.卷平冈:形容马多尘土飞扬,把山冈像卷席子一般掠过。

9.为报:为了报答。

10.倾城:全城的人都出来了。

形容随观者之众。

11.孙郎:指孙权,这里作者自喻。

据《三国志・吴志・孙权传》载,孙权曾经“亲乘马射虎”。

12.酒酣:酒喝得很畅快。

13.胸胆尚开张:胸怀开阔,胆气豪壮。

词四首课堂笔记1. 作者简介。

- 范仲淹,字希文,北宋杰出的思想家、政治家、文学家。

他倡导的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”思想和仁人志士节操,对后世影响深远。

2. 创作背景。

- 宋仁宗康定元年(1040年)至庆历三年(1043年)间,范仲淹任陕西经略副使兼延州知州。

这首词即作于这一时期。

当时北宋与西夏战事紧张,范仲淹守边数年,这首词反映了边塞生活与戍边将士的复杂情感。

3. 词的内容。

- 上阕。

- “塞下秋来风景异,衡阳雁去无留意。

”- “塞下”点明地点是西北边疆。

“秋来”点明季节。

“风景异”概括地写出了边塞秋季与中原地区不同的风光。

“衡阳雁去”,传说秋天北雁南飞,至湖南衡阳回雁峰而止。

这里用“雁去无留意”,以大雁毫无留恋之意烘托出边塞的荒凉。

- “四面边声连角起,千嶂里,长烟落日孤城闭。

”- “边声”指边塞所特有的声音,如大风、羌笛、马嘶等声音混合在一起。

“角”是军中号角。

“四面边声连角起”,从听觉角度写边地的荒寒肃杀。

“千嶂里,长烟落日孤城闭”,描绘出一幅充满肃杀之气的战地风光画面。

“千嶂”写山势险峻,层峦叠嶂。

“长烟落日”,化用王维“大漠孤烟直,长河落日圆”诗句,写出塞外壮阔的景象。

“孤城闭”,写出了戒备森严的军事态势,也暗示了当时的军事形势严峻。

- 下阕。

- “浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。

”- “浊酒一杯”,表明酒质差,生活艰苦。

“家万里”,离家遥远,思乡之情油然而生。

“燕然未勒”,用东汉窦宪大破匈奴后刻石勒功而还的典故,在这里表示战事未平,功名未立,还不能归家。

- “羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。

”- “羌管悠悠”,羌笛声音悠扬,更添思乡之情。

“霜满地”,点明时间是深夜,同时营造出一种凄清的氛围。

“人不寐”,因思乡和忧国而难以入眠。

“将军白发征夫泪”,将军因战争长期未归而头发变白,士兵们也流下思乡的泪水,直接抒发了戍边将士们壮志难酬、思乡忧国的情怀。

4. 艺术特色。

- 意境开阔。