人教版八年级下册数学菱形.

- 格式:pdf

- 大小:1.23 MB

- 文档页数:8

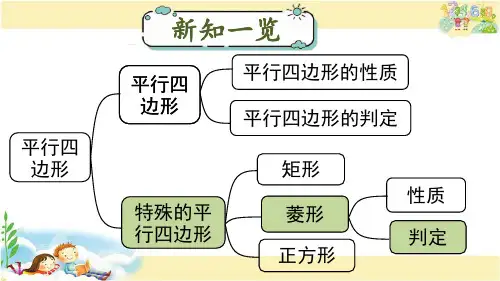

八年级数学下册菱形知识点总结及典型例题解析(提高)菱形是一种特殊的平行四边形,其定义为具有一组邻边相等的平行四边形。

菱形的性质包括四条边相等、两条对角线互相垂直并平分一组对角、是轴对称图形且有两条对称轴。

菱形可以用来证明线段相等、角相等、直线平行、垂直及有关计算问题。

菱形的面积可以通过平行四边形的面积公式或者两条对角线乘积的一半计算。

菱形的判定方法有三种,包括定义、对角线互相垂直的平行四边形和四条边相等的四边形。

例题:已知菱形ABCD中,E、F分别是BC、CD上的点,∠B=∠EAF=60°,∠BAE=18°,求∠CEF的度数。

由已知∠B=60°,∠BAE=18°,可知∠AEC=78°。

欲求∠XXX的度数,只需求出∠AEF的度数。

由∠EAF=60°,易证△AEF为等边三角形,从而∠AEF=60°。

连接AC,由四边形ABCD 是菱形可知AB=BC,∠ACB=∠ACF。

又∵∠B=60°,∴△ABC是等边三角形,∴∠BAC=∠ACB=60°,AB=AC。

∴∠ACF=∠B=60°,又∵∠EAF=∠BAC=60°,∴∠BAE=∠CAF,∴△ABE≌△ACF,∴AE=AF。

因此,△AEF为等边三角形,∴∠AEF=60°。

2)利用菱形的性质,即对角线相等,结合EF的运动情况列出方程,解得t=2,代入验证即可.答案】(1)证明略.2)当t=2时,四边形ACFE是菱形.解析】1)略.2)设EF与AC的交点为点D,由题意可知:AG∥BC,∠BAC=60°,BC=6。

EF的速度为2cm/s,AE=l。

XXX的方程为:y=2x+l.XXX的中点为M,∴MC=MA=3。

AC的方程为:y=-√3x+3.D为AC的中点,∴D的坐标为(1.5,1.5√3)。

DE的方程为:y=-√3x+3√3.XXX≌CDF。

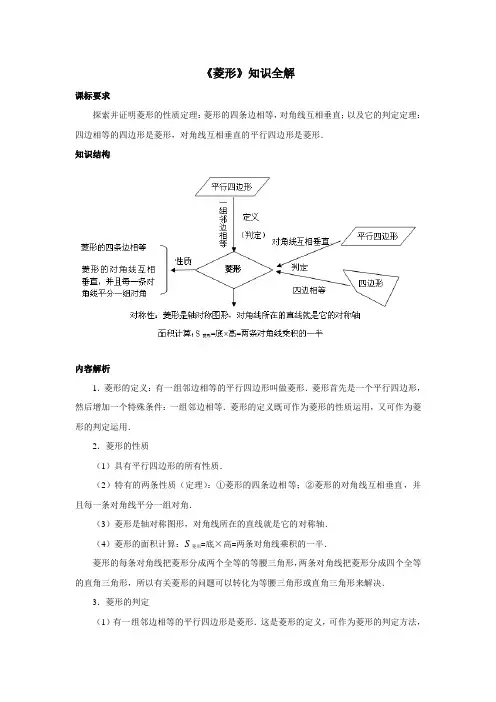

《菱形》知识全解课标要求探索并证明菱形的性质定理:菱形的四条边相等,对角线互相垂直;以及它的判定定理:四边相等的四边形是菱形,对角线互相垂直的平行四边形是菱形.知识结构内容解析1.菱形的定义:有一组邻边相等的平行四边形叫做菱形.菱形首先是一个平行四边形,然后增加一个特殊条件:一组邻边相等.菱形的定义既可作为菱形的性质运用,又可作为菱形的判定运用.2.菱形的性质(1)具有平行四边形的所有性质.(2)特有的两条性质(定理):①菱形的四条边相等;②菱形的对角线互相垂直,并且每一条对角线平分一组对角.(3)菱形是轴对称图形,对角线所在的直线就是它的对称轴.(4)菱形的面积计算:S菱形=底×高=两条对角线乘积的一半.菱形的每条对角线把菱形分成两个全等的等腰三角形,两条对角线把菱形分成四个全等的直角三角形,所以有关菱形的问题可以转化为等腰三角形或直角三角形来解决.3.菱形的判定(1)有一组邻边相等的平行四边形是菱形.这是菱形的定义,可作为菱形的判定方法,它是菱形其他判定方法的基础.(2)定理①:四边都相等的四边形是菱形.运用该定理证明时,可以直接证明一个四边形是菱形.(3)定理②:对角线互相垂直的平行四边形是菱形.运用该定理证明时,要先证明四边形是平行四边形,再证明它的对角线互相垂直.4.运用和菱形的性质与判定解决问题.重点难点本课的重点是菱形的性质定理和判定定理的探索与证明.性质和判定定理本身容易理解,但需要学生借助一定的活动去进行观察、归纳、推导与验证.让学生自己体验探究过程,从中收获感悟.在教师的引导下,对知识本身和思想方法上都有实质性的掌握.这个过程到位了,必将很好地为下一过程——“运用性质和判定定理解决问题”打下坚实的基础,达到运用自如.教学重点的解决方法:在探究实验活动以及旧知类比的基础上进行定理的概括的推导.通过观察实验,巧妙设问,发现规律,归纳结论,解决重点.本课的难点是运用菱形的性质和判定方法进行推理、计算和解决问题.在通过探索和证明得到了菱形的性质及判定定理后,直接利用定理解决问题就势在必行.但从主观上讲,学生对刚学会的知识会有生疏感,不会直接用,甚至不敢用,习惯一步推理,对多步推理不熟;从客观上讲,性质和定理本身的数量不止一项,因而问题的解决需要选择相应的性质和定理,特别是判定方法的选择性很强,而且题目的设置往往灵活多变,还综合之前的知识等.这都给问题解决带来了困难.教学难点的解决方法:问题设置从易到难,从单一到综合逐步递进.通过引导思维,结合图形一步一步体现思路,明确方法来解决难点、疑点.教法导引在数学教学过程中,基于学生思维的起点,为了突出教师为主导、学生为主体的教学原则,我们可以运用自主探究法和直观教学法,让学生在实践中学习、掌握知识,达到灵活运用,并对先后知识融会贯通.针对本节课的特点,可以采用“创设情境——探究实践——观察讨论——总结归纳——知识运用”为主线的教学模式,运用实践、观察、分析、讨论相结合的方法.教学中引导学生经过观察、思考、探索、交流获得知识,形成技能.在教学过程中注意创设思维情境,在合作交流的气氛下进行师生互动,培养学生的自学能力和创新意识,让学生在教师的指导下自始至终处于一种积极思维,主动探究的学习状态.借助教具和课件演示,以增加教学的直观性,更好的理解菱形的性质与判别,解决教学重点与难点.根据本课内容的特点,建议教师在教学过程中注意以下问题:1.菱形的知识,学生在小学时接触过一些,教学要基于学生对菱形的已有认知上.在引入概念时,应让学生充分的理解到菱形是一个特殊的平行四边形,特殊在有一组邻边相等.教师设置情境,学生自己动手探究,体验到菱形可以由平行四边形平移或等角三角形、直角三角形拼接得到.2.菱形在现实中的实例较多,因而在讲解菱形的性质和判定时,教师可多准备一些生活实例,来对菱形的性质和判定进行应用.既增加了学生的参与感,又巩固了所学的知识.3.教学过程中,应特别重视探究活动,这样既增强了学生的动手能力和参与感,又在教学中有切实的实例,使学生对知识的掌握更轻松、具体.例如菱形性质的探索、判定定理的探索都需要通过具体的折纸、画图等实践来进行探究.4.教学过程中注意学生独立思考和合作交流的有机结合.例如在对性质的讲解中,教师可将学生分组,每组学生分别对菱形进行“边、角、对角线”等方面的研究,然后在组内进行整理、归纳.而在性质或判定的应用中,教师根据题目的层次安排,可引导学生独立分析思路,并独立进行具体的证明.5.注重将新知识与旧知识进行联系与类比.新旧知识的联系与类比有利于学生建立新的知识体系,同时也能在一定程度上培养学生的合情推理能力.菱形的判定方法可以通过类比已学过的矩形的判定方法,进行合情猜想,并加以验证,实现知识的正迁移.学法建议在日常生活中,学生经常会遇到各种几何图形也包括菱形,但学生对这一图形的认识是直观的、肤浅的,因此在教学中要以原有直观感和平行四边形、矩形的相关知识为基础,探索菱形的性质及判别方法,并尝试利用它们解题.新的教学理念要求在课堂中注重探究学习,在本课中,其实有许多内容可以进行这方面的尝试.如菱形的概念得到、菱形性质的发现和推导、菱形面积的算法、菱形判定方法的选择和思路的选取等都可以让学生进行探究和归纳.若能在探究的基础上归纳出方法,学习的效果会提高很多,学习的能力也能得到不断提高.在本节课的教学中,要帮助学生学会运用实践、观察、分析、比较、验证、归纳、概括等手段,得出解决问题的方法,使传授知识与培养能力融为一体,使学生不仅学到科学的探究方法,而且体验到探究的乐趣,领会到成功的喜悦.。