环境工程微生物实验报告

- 格式:docx

- 大小:247.39 KB

- 文档页数:5

环境工程微生物总结微生物是环境工程领域中非常重要的研究对象之一。

微生物在固体废物处理、废水处理、空气净化等各个环境工程过程中起着重要的作用。

本文将对环境工程微生物的应用和研究进行总结。

首先,微生物在固体废物处理中发挥着重要作用。

在固体废物厌氧处理过程中,厌氧微生物通过降解有机物产生甲烷等有用气体。

同时,厌氧微生物还可以降解有机物质,减少厌氧分解废物产生的刺激性气味。

在固体废物堆肥过程中,好氧微生物可以将有机物质分解为二氧化碳和水,有效减少有机物的体积,降低固体废物处理成本。

此外,微生物还可以在固体废物中降解有害物质。

例如,一些微生物可以降解含有重金属和有机污染物的废弃物,减少对环境的污染。

其次,微生物在废水处理中也发挥着关键作用。

废水处理是环境工程中非常重要的一项工作,微生物的应用可以大大提高废水处理效率。

在生物脱氮过程中,厌氧微生物可以将废水中的硝酸盐还原为氮气,从而减少废水中的氮含量。

在好氧生物处理过程中,微生物通过吸附、降解和吸附等方式去除废水中的有机物质、重金属离子等污染物,使废水达到排放标准。

此外,一些特殊的微生物还可以降解具有抗酶性的有机物质,如难降解的染料及有机溶剂。

另外,微生物在环境工程中的空气净化过程中也扮演了重要角色。

生物过滤器是空气净化中常用的一种方法,其原理是利用微生物对有机物质进行降解。

微生物利用废气中的有机物质作为其生长和能源来源,在过滤材料中降解、氧化有机物质,从而净化空气。

如生物脱硫也是环境工程中重要的气体处理技术之一,通过微生物的硫酸盐还原作用,将含硫废气中的硫化物转化为硫酸盐,达到脱硫的目的。

此外,微生物在环境工程中的研究也取得了一系列的创新成果。

例如,微生物燃料电池是一种新型能源技术,利用微生物催化剂将有机物质转化为电能。

微生物源聚合物是一种新型的生物材料,利用微生物合成的高分子材料,可以应用于医学、环境保护等领域。

另外,近年来在遗传工程学方面的进展也为环境工程提供了新的思路。

培养基的配制和灭菌细菌的纯种分离、培养接种技术及菌落形态的观察姓名:***学号:************ 课程名称:环境工程微生物实验一、实验目的1、熟悉玻璃器皿的洗涤与灭菌前的准备工作。

2、了解微生物培养基的基本原理,掌握配制、分装培养基的方法。

3、学习各类物品的包装、配制、灭菌技术。

4、从环境中分离、培养微生物,掌握一些常用微生物和纯化微生物的方法。

5、学会几种接种技术。

6、平板菌落计数。

7、抗Cu菌的筛选。

8、观察实验分离出来的几种细菌的个体形态及与其相应的菌落的形态特征。

9、通过观察和比较细菌,放线菌,酵母菌及霉菌的菌落形态,达到初步鉴别微生物的能力。

二、实验原理1、培养基原理:培养基是微生物生长的基质,是按照微生物营养、生长繁殖的需要,有碳、氢‘氧、氮、磷、硫、钾、钙、钠、镁、铁、等微量元素和水,按一定的体积分数配制而成。

调整适合的pH,经高温灭菌后以备培养微生物之用。

由于微生物的种类及代谢类型的多样性,因而培养基放入种类也多,他们的配方及配制法也有所差异,但一般的配置过程大致相同。

本实验采用肉汤蛋白胨培养基、查氏培养基(筛选霉菌)、高氏1号淀粉琼脂培养基(筛选放线菌)。

2、灭菌原理:本次实验中培养基、移液枪头等采取加压蒸汽灭菌法。

加压蒸汽灭菌器是能耐一定压力的密闭金属锅,加压灭菌的原理在于提高灭菌器内的蒸汽温度来达到灭菌的目的。

培养皿等玻璃器皿用具采用干热灭菌法,另外还有膜过滤灭菌法。

接种时对接种针等采用灼烧灭菌。

3、分离纯化原理:本实验使用的平板表面涂布法,是把聚集在一起的群体分散成能在培养基上长成单个菌落的分离方法。

此法加样量不宜太多,只能在0.5mL以下,培养时起初不能倒置,现正置一段时间等水分蒸发后倒置。

平板划线法也可以分离从而获得单一菌落以观察其形态特征。

4、微生物的接种原理:接种就是将一定量的微生物在无菌操作条件下转移到另一无菌的并适合该菌生长繁殖所需的培养基中的过程。

本次实验采取斜面接种法、穿刺接种法,使用到的接种工具是接种环,接种针。

环境微生物实验报告环境微生物实验报告引言:环境微生物是指存在于自然环境中的微生物群体,包括细菌、真菌、病毒等。

它们广泛分布于地球各个角落,对地球生态系统的平衡和人类健康起着重要作用。

本实验旨在通过采集和分析环境样品中的微生物,探索其多样性和功能。

材料与方法:1. 采集样品:我们选择了两个不同的环境样品,分别是土壤和水体。

在采集土壤样品时,我们使用无菌铲子将土壤样品收集到无菌容器中。

在采集水体样品时,我们使用无菌采样瓶直接收集水样。

2. 样品处理:我们将土壤样品和水体样品分别稀释至不同浓度,以便后续分析。

同时,我们还制备了对照组,即无菌水。

3. 培养微生物:我们将处理后的样品分别接种于含有适宜培养基的培养皿中,然后置于恒温箱中进行培养。

培养时间为48小时。

4. 鉴定和计数:培养结束后,我们观察和鉴定了每个培养皿中的微生物种类,并使用显微镜进行计数。

结果与讨论:1. 微生物多样性:经过培养和观察,我们发现土壤样品中存在着丰富的微生物群落。

我们观察到了各种各样的细菌和真菌,包括球菌、杆菌、放线菌等。

而水体样品中的微生物种类相对较少,主要以细菌为主。

这表明土壤中的微生物多样性更高,可能是由于土壤中的营养物质更为丰富。

2. 微生物数量:通过显微镜计数,我们发现土壤样品中的微生物数量明显高于水体样品。

这也与前面的结果相符,因为土壤中的微生物种类更多,因此数量也更多。

3. 微生物功能:我们还进行了一些初步的功能实验,以探索微生物在环境中的作用。

我们发现一些土壤样品中的微生物具有分解有机物的能力,这对土壤的有机质循环至关重要。

此外,我们还发现一些水体样品中的微生物具有抑制其他微生物生长的能力,这可能是为了竞争有限的资源。

4. 实验的局限性:本实验只是对环境微生物进行了初步的采集和分析,结果具有一定的偶然性和局限性。

我们未能对微生物进行进一步的鉴定和功能研究,这需要更复杂的实验设备和技术支持。

此外,我们只选择了土壤和水体作为样品,未能覆盖更多的环境类型。

环境微生物学实验报告实验名称:环境微生物学实验一、实验目的1.了解环境中的微生物的种类和数量分布;2.掌握微生物的常规培养和计数方法;3.了解微生物的形态特征。

二、实验原理微生物在自然界广泛分布,其数量和种类取决于环境条件的不同。

环境微生物学研究环境中微生物的种类及数量分布情况,通过微生物培养和计数的方法获取相关数据。

常规培养法是将环境样品通过适当的培养基、培养条件进行培养,利用生物学方法检测微生物生长情况。

然后通过显微镜观察菌落的大小、形状、颜色等形态特征,结合计数结果判断微生物种类。

计数法主要有直接计数法和间接计数法。

直接计数法通过显微镜直接观察菌液中的微生物数量,通常使用带标度的计数室进行计数;间接计数法是通过培养方法将微生物增殖得到可计数范围。

三、实验步骤1.取得环境样品,如泥土、水样等;2.将样品分别取适量于含有富营养物的琼脂平板上进行接种;3.在适宜的温度下,培养所接种的细菌液,一定时间后进行观察;4.观察菌落的大小、形状、颜色等形态特征,并计数样品中的细菌数量;5.将菌落分离培养,制备单菌种;6.通过显微镜观察单菌种的形态特征。

四、实验结果1.根据培养基和培养条件的不同,样品中培养的细菌数量和种类可能不同;2.样品中可能存在不同形态和颜色的菌落,通过计数结果可以初步判断主要菌属;3.单菌种观察结果可以进一步判断细菌种类。

五、实验讨论通过本次实验,我了解了环境微生物学的基本原理和实验方法。

同时也发现了环境样品中的微生物种类和数量的多样性。

由于实验时间较短,只观察了一部分微生物的形态特征,需要进一步研究和分析才能确定微生物的种类。

此外,不同培养条件下微生物的生长情况也会有所差异,需要进一步优化培养条件。

六、实验总结通过本次环境微生物学实验,我对环境中微生物的种类和数量分布有了初步了解。

实验中掌握了微生物的常规培养和计数方法,并通过观察微生物的形态特征进行初步鉴定。

但由于实验时间有限,只观察到了部分菌落的形态特征,需要进一步深入研究和分析。

一、实验目的1. 了解环境工程微生物学的基本原理和方法。

2. 掌握微生物的培养、分离和鉴定技术。

3. 学习微生物在环境工程中的应用。

二、实验原理环境工程微生物学是研究微生物在环境中的作用和应用的学科。

微生物在环境中有多种功能,如分解有机物、净化水质、固碳等。

本实验通过培养、分离和鉴定微生物,了解微生物在环境工程中的应用。

三、实验器材与试剂1. 器材:培养皿、移液器、显微镜、酒精灯、接种环、培养箱等。

2. 试剂:营养琼脂、酵母膏、胰蛋白胨、氯化钠、葡萄糖、硫酸铜、氢氧化钠、盐酸、酒精等。

四、实验步骤1. 微生物分离与纯化(1)制备培养基:将营养琼脂、酵母膏、胰蛋白胨、氯化钠等试剂按照比例混合,加热溶解后倒入培养皿中,待冷却后凝固。

(2)接种:用接种环从土壤或水体中取样,涂布在培养基上,放入培养箱中培养。

(3)挑选单菌落:待菌落生长后,用接种环挑取单菌落,转移至新的培养基上,重复以上步骤,直至获得纯化菌株。

2. 微生物鉴定(1)显微镜观察:观察菌落形态、颜色、大小等特征。

(2)生化试验:进行葡萄糖发酵、硫酸铜还原、氢氧化钠耐热性等生化试验,确定微生物的种类。

(3)DNA鉴定:提取菌株的DNA,进行PCR扩增,分析菌株的遗传信息。

3. 微生物在环境工程中的应用(1)有机物分解:利用微生物分解有机物,如生活污水、工业废水中的有机物。

(2)水质净化:利用微生物净化水质,如去除水体中的氮、磷等污染物。

(3)固碳:利用微生物固碳,如将二氧化碳转化为有机物。

五、实验结果与分析1. 微生物分离与纯化通过涂布培养和挑取单菌落,成功分离出纯化菌株。

2. 微生物鉴定通过显微镜观察和生化试验,鉴定出菌株的种类。

3. 微生物在环境工程中的应用(1)有机物分解:分离出的菌株对有机物分解能力较强,可用于处理生活污水和工业废水。

(2)水质净化:分离出的菌株对氮、磷等污染物去除效果较好,可用于净化水质。

(3)固碳:分离出的菌株能将二氧化碳转化为有机物,可用于固碳。

环境微生物实验报告概述:微生物是地球上最为广泛存在的生物类群之一,它们在环境中扮演着重要的角色。

本实验旨在通过对环境微生物的采集和分析,了解其种类组成及其对生态系统的功能影响。

一、实验方法1. 采集样品:我们选择了不同生态环境中的样品进行采集,并分别选择了土壤、水样以及空气中的微生物。

采集样品的过程中,我们注意避免对样品产生污染,并尽量保持样品的原始状态。

2. 样品处理:在采集完样品后,我们对其进行了处理,包括使用试管进行样品的离心和过滤,以分离微生物并消除杂质。

处理后的样品分别保存在培养皿和离心管中。

3. 培养和观察:我们将处理后的样品接种到含有相应培养基的培养皿,并进行培养观察。

培养过程中,我们关注微生物的生长情况和形态特征,并利用显微镜进行观察和拍摄。

4. 遗传分析:为了更细致地研究微生物的种类和功能,我们对部分样品进行了遗传分析,包括PCR扩增、凝胶电泳和序列测定等。

通过这些方法,我们获得了微生物的遗传信息,并与数据库进行比对以进行种属鉴定。

二、实验结果1. 种类组成:经过培养和观察,我们发现土壤样品中的微生物种类最为丰富,包括细菌、真菌和藻类等。

水样中的微生物种类次之,以藻类为主,而空气中的微生物种类相对较少,以细菌为主。

遗传分析结果进一步确认了各样品中微生物的种类组成,也发现了一些罕见的微生物。

2. 功能影响:根据遗传分析结果,我们得知一些微生物具有对环境的功能影响。

例如,土壤中的某些细菌具有分解有机物的功能,对环境中的有机质降解有重要作用;而水中的藻类则能进行光合作用,通过吸收二氧化碳释放氧气,对水体中的氧气含量和水质有一定的改善作用。

3. 环境变化:通过对不同环境样品中微生物的比较,我们发现环境的变化对微生物群落有重要影响。

例如,在一个受到污染的水源中,我们发现水样中的微生物种类比正常水源中要减少,并且功能多样性也显著下降。

这说明环境的变化会导致微生物群落的改变,从而影响生态系统的稳定性。

环境微生物实验报告摘要:本实验通过采集水样和空气样,利用培养基和培养技术,获得了共计80株微生物,分别鉴定了其生态特征和菌株特征,结果表明水样中主要包含细菌、真菌和病毒等微生物,而空气样中则以细菌为主。

同时,本实验还发现某些微生物具有较强的抗菌能力,具有潜在的应用价值。

引言:微生物是地球上最神奇也是最重要的生物之一,它们广泛存在于各种环境之中,是自然界最重要的生物资源和环境因子。

微生物具有重要的应用价值,可以被运用于制药、食品加工、生物工程等领域。

此次实验旨在通过采集水样和空气样,分离培养微生物,并鉴定其生态特征和菌株特征,探究这些在环境中广泛存在的微生物对人类的意义。

材料与方法:实验样本:水样和空气样实验仪器:培养基、移液管、灭菌培养皿、显微镜实验方法:1. 采集水样和空气样,并将其分别添加进不同的培养基中。

2. 将培养基置于适宜温度下培养48小时,观察微生物生长情况。

3. 对生长的菌株进行形态特征、色素、菌落形貌、菌株产生物等方面进行分辨。

结果:本实验共检测出80株菌落(水样55株,空气样25株)。

在水样中,细菌占29.1%,真菌占42.7%,病毒占28.2%;在空气样中,细菌占76%,真菌占16%,病毒占8%。

分开鉴定菌株:包括鉴定细菌、真菌、病毒的生态特征,进行菌株特征鉴定。

其中,水样中明显的微生物为青霉、腐菌和肠道病毒,而空气样中则以葡萄球菌为主。

此外,实验结果还显示,某些微生物菌株具有较强的抗菌能力。

例如,葡萄链球菌株抑制弧菌的能力高达96%以上。

这一结果说明,这些微生物菌株有着潜在的抗菌应用价值。

结论:在同样的环境中,不同区域带有的微生物种类及数量都会有所不同。

本实验从周边环境中采集到不同菌株,通过鉴定这些微生物在人类、动物和植物中的作用,我们能够了解到微生物与环境的关系,为人类更好地控制微生物污染提供了重要数据。

未来,我们将继续探讨新的方法和技术,研究微生物与环境的关系,并利用我们的发现来保护人类和生态环境。

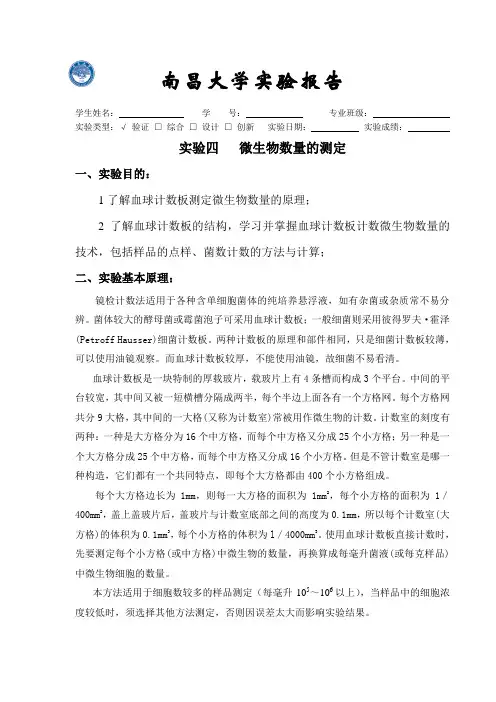

南昌大学实验报告学生姓名:学号:专业班级:实验类型:√验证□综合□设计□创新实验日期:实验成绩:实验四微生物数量的测定一、实验目的:1了解血球计数板测定微生物数量的原理;2 了解血球计数板的结构,学习并掌握血球计数板计数微生物数量的技术,包括样品的点样、菌数计数的方法与计算;二、实验基本原理:镜检计数法适用于各种含单细胞菌体的纯培养悬浮液,如有杂菌或杂质常不易分辨。

菌体较大的酵母菌或霉菌泡子可采用血球计数板;一般细菌则采用彼得罗夫·霍泽(Petroff Hausser)细菌计数板。

两种计数板的原理和部件相同,只是细菌计数板较薄,可以使用油镜观察。

而血球计数板较厚,不能使用油镜,故细菌不易看清。

血球计数板是一块特制的厚载玻片,载玻片上有4条槽而构成3个平台。

中间的平台较宽,其中间又被一短横槽分隔成两半,每个半边上面各有一个方格网。

每个方格网共分9大格,其中间的一大格(又称为计数室)常被用作微生物的计数。

计数室的刻度有两种:一种是大方格分为16个中方格,而每个中方格又分成25个小方格;另一种是一个大方格分成25个中方格,而每个中方格又分成16个小方格。

但是不管计数室是哪一种构造,它们都有一个共同特点,即每个大方格都由400个小方格组成。

每个大方格边长为1mm,则每一大方格的面积为1mm2,每个小方格的面积为1/400mm2,盖上盖玻片后,盖玻片与计数室底部之间的高度为0.1mm,所以每个计数室(大方格)的体积为0.1mm3,每个小方格的体积为l/4000mm3。

使用血球计数板直接计数时,先要测定每个小方格(或中方格)中微生物的数量,再换算成每毫升菌液(或每克样品)中微生物细胞的数量。

本方法适用于细胞数较多的样品测定(每毫升105~106以上),当样品中的细胞浓度较低时,须选择其他方法测定,否则因误差太大而影响实验结果。

板的构造a.平面图(中间平台分为两半,各刻有一个方格网)b.侧面图(中间平台与盖玻片之间有高度为0.1毫米的间隙)血球计数板计数网的分区和分格三、主要仪器设备及耗材:显微镜、血球计数板、盖玻片(22mm×22mm)、吸水纸、滴管、擦镜纸、酵母菌液四、实验步骤:(1)取洁净的血球计数板一块,在计数室上盖上一块盖玻片。

一、前言随着我国经济的快速发展,环境污染问题日益严重,环境微生物学作为一门研究微生物与环境之间相互作用的学科,对于解决环境污染问题具有重要意义。

为了提高学生的实践能力和综合素质,我们开展了环境微生物综合实训。

本次实训旨在让学生深入了解环境微生物的基本知识,掌握微生物在环境治理中的应用,并培养学生的实际操作能力和创新意识。

二、实训目的1. 使学生掌握环境微生物的基本知识,了解微生物在环境中的作用。

2. 培养学生运用微生物学原理和方法解决实际环境问题的能力。

3. 提高学生的实验操作技能,培养严谨的科学态度。

4. 增强学生的团队协作能力和沟通能力。

三、实训内容1. 环境微生物的基本知识本次实训首先介绍了环境微生物的基本概念、分类、生态学特性等知识,使学生对环境微生物有了初步的认识。

2. 微生物的分离与纯化实训过程中,学生学习了微生物分离与纯化的方法,包括平板划线法、稀释涂布平板法等,并亲自操作分离纯化微生物。

3. 微生物的形态观察与鉴定学生通过显微镜观察微生物的形态,学习微生物的鉴定方法,如革兰氏染色、芽孢染色等。

4. 微生物的生理生化特性实训中,学生学习了微生物的生理生化特性,包括新陈代谢、生长繁殖、代谢产物等,并进行了相关实验。

5. 微生物在环境治理中的应用学生了解了微生物在污水处理、废气处理、土壤修复等方面的应用,学习了微生物发酵技术、生物膜技术等。

6. 团队协作与沟通实训过程中,学生分组进行实验,培养团队协作能力。

同时,通过撰写实验报告、讨论实验结果,提高学生的沟通能力。

四、实训过程1. 实验前准备实验前,学生预习实验内容,了解实验原理和操作步骤,为实验做好准备。

2. 实验操作在指导老师的带领下,学生按照实验步骤进行操作,观察实验现象,记录实验数据。

3. 实验结果分析实验结束后,学生对实验结果进行分析,总结实验规律,提出改进措施。

4. 实验报告撰写学生根据实验内容,撰写实验报告,总结实验过程、结果和分析。

环境微生物实验报告目录1. 背景介绍1.1 环境微生物的定义1.2 研究环境微生物的重要性1.3 实验目的2. 实验方法2.1 样品采集2.2 样品处理2.3 分离纯化微生物3. 实验结果3.1 微生物种类鉴定3.2 微生物数量及分布情况4. 实验讨论4.1 微生物种类对环境的影响4.2 微生物与人类健康的关系5. 总结与展望背景介绍1.1 环境微生物的定义环境微生物指存在于自然环境中的微生物群体,包括细菌、真菌、病毒等微生物。

它们广泛分布于土壤、水体、大气等环境中。

1.2 研究环境微生物的重要性研究环境微生物可以深入了解自然生态环境中微生物的多样性及其对环境的作用,为环境保护和生物多样性保护提供科学依据。

1.3 实验目的本实验旨在通过对环境微生物进行采集、处理和分析,探究环境微生物的多样性和分布情况。

实验方法2.1 样品采集从不同环境中采集样品,如土壤、水体、空气等,并分别进行标本编号和记录。

2.2 样品处理将采集的样品进行处理,如离心、滤液、接种培养基等,以便后续的微生物分离和鉴定。

2.3 分离纯化微生物通过在不同培养基上接种处理后的样品,观察并筛选出不同形态的微生物,并进行进一步培养和纯化。

实验结果3.1 微生物种类鉴定对分离到的微生物进行形态学观察和生理生化实验,通过PCR等方法鉴定微生物的种属信息。

3.2 微生物数量及分布情况对各样品中微生物的数量进行统计和分析,探讨不同环境中微生物的分布特点。

实验讨论4.1 微生物种类对环境的影响探讨不同种类的微生物在环境中的功能及相互关系,分析其对环境中物质循环和生态平衡的影响。

4.2 微生物与人类健康的关系讨论环境微生物对人类健康的影响,如空气中的细菌对呼吸道健康的影响等,并提出相关的防控措施。

总结与展望通过本实验的研究,增进了对环境微生物多样性和分布情况的了解,为今后的环境微生物研究提供了基础信息。

未来可进一步深入研究不同环境中微生物的生态功能及其应用前景。

实验一显微镜的使用及微生物形态的观察一、实验目的1、掌握光学显微镜的结构、原理,学习显微镜的操作方法和保养。

2、观察细菌、放线菌和芽孢细菌的个体形态,学会生物图的绘制。

二、实验原理(一)显微镜的构成:镜筒、目镜、转换器、载物台、镜臂、调节器、集光器、反光镜(二)显微镜使用和保护1、低倍镜的使用2、高倍镜的使用3、油镜的使用4、显微镜的保护三、教学重点与难点教学重点:显微镜的构成,显微镜使用和保护。

教学难点:显微镜使用和保护。

四、实验学时数和学时分配实验学时数:2学时学时分配:1、检查学生实验预习情况—5分钟;2、教师讲解本次实验内容—30分钟;3、学生分工协作开始实验—40分钟;4、学生讨论,处理实验结果—20分钟;5、教师对本次实验情况进行点评,布置下次实验内容—25分钟。

五、实验准备生物显微境、载玻片、盖玻片、擦镜纸、微生物标本。

试剂(略)六、实验过程1、低倍镜观察2、高倍镜观察3、油镜观察4、用油镜观察各种菌类七、思考题使用油镜前为什么要先用低倍和高倍镜检查?实验二培养基的配制和灭菌一、实验目的1、熟悉玻璃器皿的包扎方法。

2、掌握培养基的制备方法。

3、掌握高压蒸汽灭菌技术。

二、实验原理培养基是微生物生长繁殖和积累代谢产物的营养基质。

通常根据微生物生长繁殖所需要的各种营养物配制而成。

其中含水分、碳化合物、氮化合物、无机盐和生长因子等,这些营养物可提供微生物碳源、能源、氯源等,组成细胞及调节代谢活动。

按培养目的不同,或微生物种类不同可配成各种培养基。

不同微生物对pH值要求不一样,所以配制培养基时,还应根据不同微生物对pH值的要求将培养基调到合适的pH值范围。

三、教学重点与难点教学重点:掌握普通光学显微镜的结构和样品制作和明视野普通光学显微镜中油镜的正确使用方法;教学难点:理解干燥系与油浸系的不同,显微镜的数值口径与其放大效能和分辨力的关系。

四、实验学时数和学时分配实验学时数:2学时学时分配:1、检查学生实验预习情况—5分钟;2、教师讲解本次实验内容—30分钟;3、学生分工协作开始实验—40分钟;4、学生讨论,处理实验结果—20分钟;5、教师对本次实验情况进行点评,布置下次实验内容—25分钟。

一、前言随着我国经济的快速发展和工业化进程的加快,环境问题日益凸显,环境微生物学作为一门研究微生物与环境相互作用的学科,在环境保护和生态修复等方面具有重要作用。

为了提高我们的实践能力,培养我们的专业素养,我们参加了环境微生物学的实训课程。

以下是本次实训的总结。

二、实训目的与意义1. 熟悉环境微生物学的基本理论和方法,掌握微生物的培养、分离、鉴定等实验技术。

2. 了解微生物在环境保护、生态修复、生物降解等领域的应用。

3. 培养我们的实践能力、创新能力和团队协作精神。

4. 为今后从事环境微生物学相关领域的研究和工作打下基础。

三、实训内容与过程1. 实训内容本次实训主要包括以下几个方面:(1)微生物的基本形态、生理和生态学特性(2)微生物的分离、纯化和鉴定方法(3)微生物的培养技术(4)微生物在环境保护、生态修复、生物降解等领域的应用2. 实训过程(1)微生物的分离与纯化在实训过程中,我们学习了平板划线法、稀释涂布平板法等微生物分离纯化方法。

通过实际操作,我们掌握了微生物分离纯化的技巧,成功分离出目标微生物。

(2)微生物的鉴定在实训过程中,我们学习了显微镜观察、染色鉴定、生化实验等方法,对分离得到的微生物进行鉴定。

通过这些实验,我们了解了微生物鉴定的基本原理和操作步骤。

(3)微生物的培养技术在实训过程中,我们学习了微生物培养基的配置方法,掌握了微生物的培养技术。

通过实际操作,我们成功培养出多种微生物,为后续实验奠定了基础。

(4)微生物在环境保护、生态修复、生物降解等领域的应用在实训过程中,我们学习了微生物在环境保护、生态修复、生物降解等领域的应用。

通过实际案例分析,我们了解了微生物在这些领域的应用前景和挑战。

四、实训成果与收获1. 成果(1)成功分离、纯化和鉴定了多种微生物(2)掌握了微生物培养、分离、鉴定等实验技术(3)了解了微生物在环境保护、生态修复、生物降解等领域的应用2. 收获(1)提高了我们的实践能力、创新能力和团队协作精神(2)加深了对环境微生物学理论知识的理解(3)为今后从事环境微生物学相关领域的研究和工作打下了基础五、实训总结与展望1. 总结本次环境微生物实训课程,使我们受益匪浅。

环境工程微生物总结选择一个环境问题,论述微生物在防治此问题中的作用及研究应用现状。

由于有机毒物和重金属的污水农田灌溉和土地处理,固体废物的堆放和填埋,以及地下储油罐泄露,还有最普遍的农药喷洒等等,使得土壤的污染越来越严重。

这些物质破坏了土壤生态平衡,随水源进入人体毒害人类。

为了解决这个问题,可以采用微生物土壤修复。

土壤生物修复,是利用土壤中天然的微生物资源或人为投加目的菌株,将滞留的污染物快速降解和转化,恢复土壤的天然功能。

土壤本来就是微生物的大本营,因此选用适当的菌种,可以是受污染土壤本来就有的菌种,或是新植入的菌种。

加入适当的营养物并保证合适的溶解氧,微生物可以通过自身的特点快速的分解土壤中的有害物质,从而缩短土壤修复的时间。

关于土壤修复的研究应用现状,最主流的是土壤生物修复功能。

有微生物修复法和植物修复法两种。

微生物修复法分原位生物修复(将污染土壤在原地处理)和异位生物修复。

植物修复是利用植物对某些污染物的超强吸附积累,以及植物代谢等共同途径,增强污染物的降解活性,从而加速土壤污染物的降解过程。

微生物的特点体积小比表面积大分布广种类多生长旺繁殖快适应性强易变异1分布广种类多。

已发现的微生物达____万种以上,新种不断发现.。

可以说微生物无处不有,无处不在,冰川,温泉,火山口等____环境都有。

土壤,空气,水,还有动植物体表都有微生物存在。

2繁殖快:因为微生物的代谢能力很强,由于微生物个体微小,单位体积的表面积相对很大,有利于细胞内外的物质交换,细胞内的代谢反应较快.3变异。

微生物个体微小,对外界环境很敏感,抗逆性较差,很容易受到各种不良外界环境的影响;另外,微生物的结构简单,缺乏免疫监控系统,很容易变异,但微生物的遗传不稳定性,是相对高等生物而言的。

稀释平板分离法该方法是将一定浓度的活性污泥稀释液,通过平板划线,表面涂布或是平板浇注的方法,接种到配置好的培养基上,最终获得分离出来的特定微生物种群。

环境微生物实验报告一、实验目的本次实验旨在探究不同环境条件对微生物生长和群落结构的影响,通过实验结果分析微生物的生态适应性和生长规律。

二、实验材料和方法1. 实验材料:- 高温热带雨林土壤样品- 高山冷极地土壤样品- 淡水水样- 海水样品2. 实验方法:(1) 采集不同环境条件下的样品,并进行处理消毒;(2) 将处理后的样品接种在含有富集培养基的琼脂平板上;(3) 在不同温度条件下培养微生物菌落;(4) 观察并记录不同环境条件下微生物菌落的形态和数量。

三、实验结果1. 高温热带雨林土壤样品:- 微生物种类多样,菌落数量较大;- 菌落形态呈现丰富多样性。

2. 高山冷极地土壤样品:- 微生物种类相对较少,但种群密度较高;- 菌落形态较为单一。

3. 淡水水样:- 微生物菌落数量较大,种类较为丰富;- 菌落分布均匀,密度适中。

4. 海水样品:- 微生物种类繁多,但数量相对较少;- 菌落形态呈现出细长分散分布的特点。

四、讨论与分析通过实验结果可以得出如下结论:1. 不同环境条件对微生物的分布和种类产生显著影响,表明微生物在适应不同环境下的能力具有一定的差异性。

2. 高温热带雨林中的土壤微生物种类繁多,表明热带环境对微生物生长具有促进作用;而高山冷极地土壤中的微生物种类较少,但数量较多,可能与恶劣的环境条件下微生物竞争力增强有关。

3. 淡水和海水中微生物的种类和数量差异较大,淡水中微生物分布相对均匀,海水中微生物种类繁多但数量稀少,这也与水生环境的特点有关。

五、结论本实验结果表明,微生物在不同环境条件下存在显著的适应性和生长规律,进一步揭示了微生物在生态系统中的重要作用。

针对不同环境的微生物群落结构,我们可以更好地了解和利用微生物资源,为环境保护和生态平衡提供一定的理论依据。

六、参考文献- Smith, J. K., & Jones, L. M. (2018). Microbial diversity and function in soil: from genes to ecosystems. Current Opinion in Microbiology, 45, 269-273.- Wang, Y., Shurin, J. B., & Rodriguez, P. (2019). Global environmental change and the ecology of Food and waterborne pathogens. Trends in Ecology & Evolution, 34(8), 643-655.。