历史趣谈廖仲恺是如何被杀害的?刺杀廖仲恺的刺客是谁

- 格式:docx

- 大小:8.34 KB

- 文档页数:5

(九十二)民国演义第一部第27章廖仲恺遇刺(二)第27章廖仲恺遇刺(二)在廖仲恺遇刺现场,有一个刺客被卫士击中七枪,打成重伤,旋即也被送往医院抢救,并缴获了他使用的一把大号曲尺手枪。

经侦查,查明受伤的刺客名叫陈顺,为广州花捐局的稽查。

在他身上搜出持枪证。

该枪证是由粤军南路司令梅光培之秘书郭敏卿于8月4日签发的。

由此推测梅、郭两人与“廖案”有关系。

据此,广州市公安局长吴铁城奉命于案发当天正午传讯并扣押了他们俩人。

陈顺在医院昏迷时,不停地呼唤“大声佬”。

经查:“大声佬”是朱卓文的绰号。

第二天,陈顺在抢救中苏醒过来,省警察厅长包玉文与国民政府秘书长陈树人等马上对其进行审问,前后获得了两份口供笔录。

审讯中,他供称在澳门是黄福芝布置要杀廖先生的,并命黄基指挥他与吴培、冯灿、梁博等4人执行暗杀,答应事成后再给每人一万元。

陈顺所供出的几个凶手均为朱卓文的旧属,结合陈顺在昏迷时大声呼喊朱卓文的绰号,因此认定朱卓文等有重大嫌疑。

于是,吴铁城又下令拘捕了梁博(公安局侦探)及其助手林星,还有《国民新闻》社的赵士伟。

而朱卓文和其他凶犯,已于案发后潜逃。

8月23日,福军司令李福林向许崇智、蒋介石等人举报在八月初间,曾在文华堂亲眼看见、亲耳听见,朱卓文和林直勉坐在一起,口口声声说非杀廖仲恺不可。

继而,他又自称自己曾和魏邦平、梁鸿楷、张国桢、杨锦龙、梁士锋等粤军将领,7月间曾在广州河南大塘的自己家中,开过一次“反共与倾覆政府的会议”,“拟首先推翻许崇智、蒋介石,再重组政府”等。

至此,不仅证实了朱卓文确与暗杀廖仲恺之事有关,而且还把胡毅生、林直勉及粤军的一些军师旅长牵扯到廖仲恺遇刺案中。

8月24日,陈顺因伤重不治而死于医院。

当天,蒋介石命令第一师第二团团长沈应时抓捕张国桢和杨锦龙,命令第一师师长何应钦率部于25日凌晨将粤军梁鸿楷部全部缴械,命令第二师师长王懋功率部分头抓捕胡毅生等人。

但胡毅生、朱卓文、魏邦平等均已潜逃,只有因病卧床不起林直勉被黄埔学生抓获。

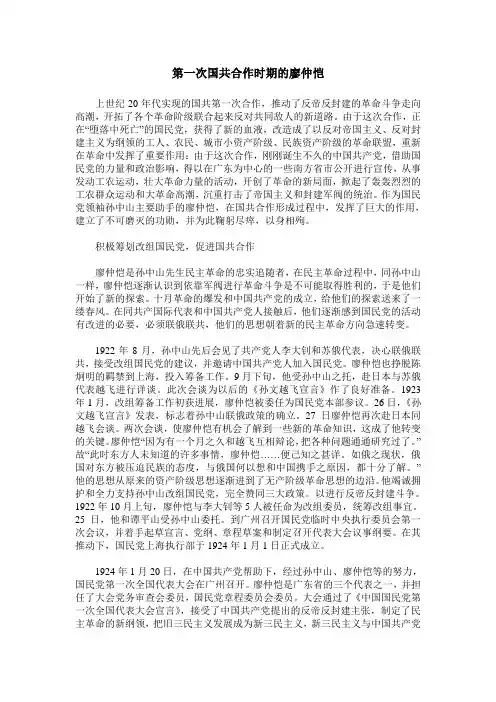

第一次国共合作时期的廖仲恺上世纪20年代实现的国共第一次合作,推动了反帝反封建的革命斗争走向高潮,开拓了各个革命阶级联合起来反对共同敌人的新道路。

由于这次合作,正在“堕落中死亡”的国民党,获得了新的血液,改造成了以反对帝国主义、反对封建主义为纲领的工人、农民、城市小资产阶级、民族资产阶级的革命联盟,重新在革命中发挥了重要作用:由于这次合作,刚刚诞生不久的中国共产党,借助国民党的力量和政治影响,得以在广东为中心的一些南方省市公开进行宣传,从事发动工农运动,壮大革命力量的活动,开创了革命的新局面,掀起了轰轰烈烈的工农群众运动和大革命高潮,沉重打击了帝国主义和封建军阀的统治。

作为国民党领袖孙中山主要助手的廖仲恺,在国共合作形成过程中,发挥了巨大的作用,建立了不可磨灭的功勋,并为此鞠躬尽瘁,以身相殉。

积极筹划改组国民党,促进国共合作廖仲恺是孙中山先生民主革命的忠实追随者,在民主革命过程中,同孙中山一样,廖仲恺逐渐认识到依靠军阀进行革命斗争是不可能取得胜利的,于是他们开始了新的探索。

十月革命的爆发和中国共产党的成立,给他们的探索送来了一缕春风。

在同共产国际代表和中国共产党人接触后,他们逐渐感到国民党的活动有改进的必要,必须联俄联共,他们的思想朝着新的民主革命方向急速转变。

1922年8月,孙中山先后会见了共产党人李大钊和苏俄代表,决心联俄联共,接受改组国民党的建议,并邀请中国共产党人加入国民党。

廖仲恺也挣脱陈炯明的羁禁到上海,投入筹备工作。

9月下旬,他受孙中山之托,赴日本与苏俄代表越飞进行详谈。

此次会谈为以后的《孙文越飞宣言》作了良好准备。

1923年1月,改组筹备工作初获进展,廖仲恺被委任为国民党本部参议。

26日,《孙文越飞宣言》发表,标志着孙中山联俄政策的确立。

27日廖仲恺再次赴日本同越飞会谈。

两次会谈,使廖仲恺有机会了解到一些新的革命知识,这成了他转变的关键。

廖仲恺“因为有一个月之久和越飞互相辩论,把各种问题通通研究过了。

廖仲恺(1877—1925)汉族客家⼈,原名恩煦,⼜名夷⽩,字仲恺。

⼴东省归善县陈江镇鸭仔埗乡窑前村(现惠州市仲恺⾼新区陈江街道办幸福村)⼈,祖居地是⼴东梅县程江镇,1877年4⽉23⽇出⽣于美国旧⾦⼭。

中国近代着名的民主⾰命活动家、伟⼤的爱国主义者、中国国民党左派领袖、中国民主主义⾰命的先驱。

国民党左派的光辉旗帜,中国共产党的挚友。

擅长诗词、书法,着译编为《廖仲恺集》、《双清⽂集》上卷。

早年经历 1877年4⽉23⽇,廖仲恺⽣于美国加州旧⾦⼭旅美华⼯家庭。

1893年,⽗亲廖⽵宾在旧⾦⼭病故后,随母亲回到中国⼴州,投奔时任清政府招商局总办的叔⽗廖志岗。

中⽇甲午战争后倾⼼西学。

1896年就读于⾹港皇仁书院。

1897年,在叔⽗的安排下,他与⾹港地产商何戴的九⼥⼉、同为国民党左派的何⾹凝在⼴州结婚。

伉俪佳话 在⼴州市同福西路龙溪新街,坐落着⼀栋坐北朝南的青砖⽯脚⼆层⼩楼,它就是⾰命家廖仲恺与何⾹凝夫妇曾经的居所,“双清楼”所在地。

1897年,由于经济上尚未独⽴,廖仲恺与何⾹凝新婚后,便与他的哥哥廖恩焘⼀家合住在⼴州市三官庙的廖公馆,⼀座砖⽊结构的两层楼房。

夫妻⼆⼈在⼆楼屋顶的晒台上搭了⼀间⼩屋作为⾃⼰的居所。

在简陋的新居⾥,这对不曾相识的夫妻逐渐相知、相爱。

1898年,戊戌变法失败后,很多青年店铺,希望学成归国后,改变中国危亡局势。

出洋留学的风⽓盛极⼀时。

廖仲恺结束了⾹港皇仁书院中学⽣活后,也有了去⽇本留学的愿望。

为了⽀持丈夫实现⾃⼰的理想,虽然遭到娘家⼈和廖仲恺嫂嫂的坚决反对,何⾹凝毅然把陪嫁的珠宝⾸饰和所有的细软及家具等卖掉,连同私蓄总共“凑得三千余⾦”,资助廖仲恺赴⽇留学。

1903年1⽉,廖仲恺暂别何⾹凝,先⾏赴⽇。

之后何⾹凝⼜把所有的杂物都卖掉,在同年4⽉抵达东京,开始了夫妇⼆⼈的旅⽇留学⽣活。

1904年3⽉,廖仲恺考⼊早稻⽥⼤学经济预科学习,既⽽⼊中央⼤学政治经济科学习,并与有志青年相互激励,萌发了反清⾰命思想。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢廖仲恺遇刺案震动天下为什么却稀里糊涂结案了?导语:廖仲恺,一位伟大的爱国者。

精于理财且廉洁自律的他,不仅是改组国民党的头号功臣,还能倾心结交工农。

然而,就在廖仲恺风风火火前行的时候廖仲恺,一位伟大的爱国者。

精于理财且廉洁自律的他,不仅是改组国民党的头号功臣,还能倾心结交工农。

然而,就在廖仲恺风风火火前行的时候,1925年,一场有预谋的杀戮正在等着他……“为孙中山管荷包的人”翻阅廖仲恺(1877-1925 年)致孙中山的电函寥寥四五篇,多数绕不开“钱”。

廖仲恺被誉为“为孙中山管荷包的人”,也是孙中山最忠诚的追随者。

廖仲恺,广东归善(今惠阳市)人,为汉族客家人,生于美国旧金山华侨家庭,1902年留学日本。

从1903年9 月廖仲恺(1897 年与何香凝结婚)夫妇到日本小石川“下宿屋”(旅馆)拜访孙中山开始,再到1925 年孙中山病逝,这22 年间,孙中山身边总有廖仲恺的身影。

辛亥革命之后,廖仲恺先后任广东都督总参议、总统府财政部长兼广东省财政厅厅长。

1911 年,两广总督张鸣岐潜逃时大放狂言:“革命党即得广东,不得守三日也”,革命党也忧心忡忡:“民国成立后,最要紧最危险者,为财政问题,广东尤甚”。

廖仲恺面临困难紊乱的广东财政,连出奇招,在1913 年8 月解职离开广东时,“库中存有现洋100 余万,另有纸币数百万”,成为“民国以来财政当局所未见之现象”。

在1917 年的护法运动中,廖仲恺“借入现款供护法用者,综计139.27 万元”,保证了参加护法的海军舰队官兵及议员120 多人能及时抵达广州。

在随后成立的护法军政府中,廖仲恺特任署理财政总长。

生活常识分享。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

生活常识分享廖仲恺怎么死的?廖仲恺墓在哪里

导语:廖仲恺怎么死的?廖仲恺墓在哪里1925年被刺杀而死的。

廖仲恺(18771925),汉族,原名恩煦,又名夷白,字仲恺。

广东省归善县陈江镇鸭仔埗

廖仲恺怎么死的?廖仲恺墓在哪里

1925年被刺杀而死的。

廖仲恺(1877—1925),汉族,原名恩煦,又名夷白,字仲恺。

广东省归善县陈江镇鸭仔埗乡窑前村(现广东省惠州市惠城区仲恺高新区陈江街道办幸福村)人,1877年4月23日出生于美国旧金山。

中国近代著名的民主革命活动家、伟大的爱国主义者、中国国民党左派领袖、中国民主主义革命的先驱。

国民党左派的光辉旗帜,中国共产党的挚友。

擅长诗词、书法,著作编为《廖仲恺集》、《双清文集》上卷。

遇刺身亡

廖仲恺不屈不挠地奉行三大政策,密切地同中国共产党人合作,支持工农革命运动,推动了中国国民革命发展。

但他所做的这一切无疑对国民党右派、封建军阀和帝国主义是极端要不得的。

因此,中外反动势力都视廖仲恺为眼中钉,欲置之于死地。

孙中山逝世不久,谢持、林森、邹鲁等人便结成所谓的“西山会议派”,背叛孙中山三大政策,破坏国民革命领导力量的团结。

从1925年7月开始,国民党右派分子邹鲁、孙科、伍朝枢等人就开始集中攻击廖仲恺,散布种种谣言,企图搞垮廖仲恺,否定三大政策。

面对右派反对分子的汹汹来势,廖仲恺与他们进行了不妥协的斗争。

尤其使廖仲恺感到深恶痛绝的是,一部分国民党右派老党员,为了达到反共的目的,甚至不惜与北方反动军阀相勾结。

5月间,廖仲恺。

中国历史故事-民主革命家廖仲恺简介廖仲恺是怎么死的?廖仲恺是近代著名的民主革命活动价,也是国民党左派领袖,与中国共产党关系亲密,后世人将其比喻为中国共产党的挚友。

廖仲恺为广东省归善县陈江镇鸭仔埗乡窑前村人,为汉族客家人,生于公元1877年,去世于公元1925年,本名叫廖恩煦,又叫廖夷白,其字为仲恺,后多以仲恺称之,因此后世人称其为廖仲恺。

廖仲恺虽然说是广东省客家人,但实际上他是华侨家庭出生,他们一家住在美国旧金山,而廖仲恺也是在旧金山出生的。

巩固元1897年,廖仲恺二十岁的时候,与他的妻子何香凝在广州结婚,后来又东都日本求学。

正是在日本求学期间,廖仲恺结实了后来的那一批民主革命者,其中包括孙中山。

因为与孙中山的相识,让廖仲恺有了依靠革命运动,解放中国,促使国家富强之心。

所以此后他与自己的的夫人积极参加孙中山领导的革命运动,后来也在东京加入了中国同门会,并且在同盟会中担任执行部外务科干事,还有天津同盟会主盟人。

从日本求学归来之后,廖仲恺在参加1909年的留学生科举考试之时,利用自己的身份在吉林展开革命运动。

因为廖仲恺的积极宣传,使得民主思想得以在吉林地区开花结果,增加了中国民主革命的力量。

公元1911年,武昌起义爆发,军政府在广东成立,时任广州都督的胡汉民邀请廖仲恺担任都督府参议兼财政司副司长。

廖仲恺欣然同意,从吉林省来到广东。

后来孙中山从海外回国,让胡汉民跟随他一起前往上海,廖仲恺因此留下来领导广东的财政工作。

在广州管理财政的时候,廖仲恺凭借其留学所学的经济学知识,以及其本人的理财只能,使广州财政迅速好转,而廖仲恺自己也因为“善于理财”崭露头角。

南京临时政府成立之后,孙中山就任中华民国南京临时政府大总统。

然而没有多久,革命果实就被袁世凯窃取,。

孙中山辞去大总统职位回到广州。

而廖仲恺、陈炯明也与孙中山一起回到广州,主持工作担任财政司司长。

国民党代理理事长兼中国“宪政之父”宋教仁被袁世凯暗杀之后,廖仲恺开始暗地里策动反袁之事。

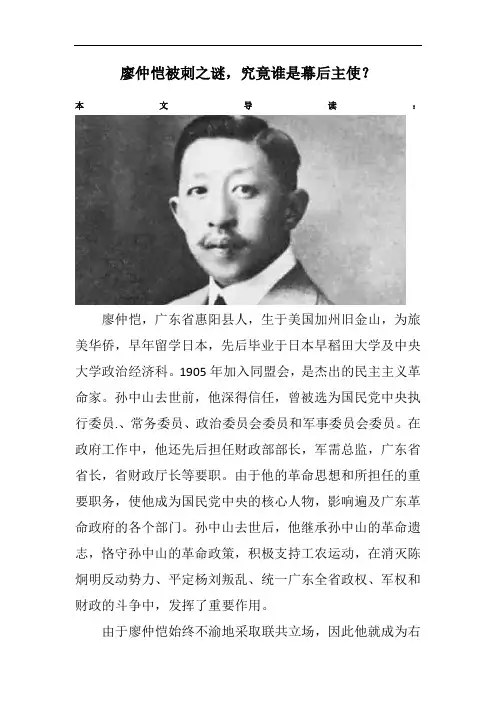

廖仲恺被刺之谜,究竟谁是幕后主使?本文导读:廖仲恺,广东省惠阳县人,生于美国加州旧金山,为旅美华侨,早年留学日本,先后毕业于日本早稻田大学及中央大学政治经济科。

1905年加入同盟会,是杰出的民主主义革命家。

孙中山去世前,他深得信任,曾被选为国民党中央执行委员.、常务委员、政治委员会委员和军事委员会委员。

在政府工作中,他还先后担任财政部部长,军需总监,广东省省长,省财政厅长等要职。

由于他的革命思想和所担任的重要职务,使他成为国民党中央的核心人物,影响遍及广东革命政府的各个部门。

孙中山去世后,他继承孙中山的革命遗志,恪守孙中山的革命政策,积极支持工农运动,在消灭陈炯明反动势力、平定杨刘叛乱、统一广东全省政权、军权和财政的斗争中,发挥了重要作用。

由于廖仲恺始终不渝地采取联共立场,因此他就成为右派的眼中钉,成为右派阴谋刺杀的对象。

参与策划刺杀的右派主要人物有:邓泽如、林直勉、胡毅生、朱卓文、魏邦平、梁鸿楷、梅光培等,其中胡毅生、朱卓文是直接的主持者。

1925年7月初,这伙右派连续在胡汉民家中开会,进行策划。

他们污蔑廖仲恺被人利用,祸害国民党,他们商讨打倒廖仲恺的办法,包括用刺杀的办法。

廖仲恺遇害前一个星期,谋刺的消息已经传开。

当时何香凝曾对廖仲恺说,“既然有人阴谋行刺,你也该多加两个卫兵防备一下才是”。

廖听了很不以为然,他回答说,“增加卫兵,只好捉拿刺客,并不能阻挡他们行凶。

我是天天到工会、农会、学生会等团体去开会或演说的,而且一天到晚要跑几个地方,他们想要谋杀我,很可以装扮着工人农民或学生模样,混人群众中下手的。

我生平为人作事,凭良心,自问没有对不起党,对不起国家,对不起民众的地方。

中国如果不联俄联共,就没有出路。

他们如果安心想来暗杀,防备也是没有用处的。

总之,生死由他去,革命我总是不能松懈一步的”。

1925年8月20日上午8时,廖仲恺偕同何香凝驱车去国民党中央党部参加中央执行委员会第106次会议。

途中适逢国民政府监察委员陈秋霖,便邀他上车同行。

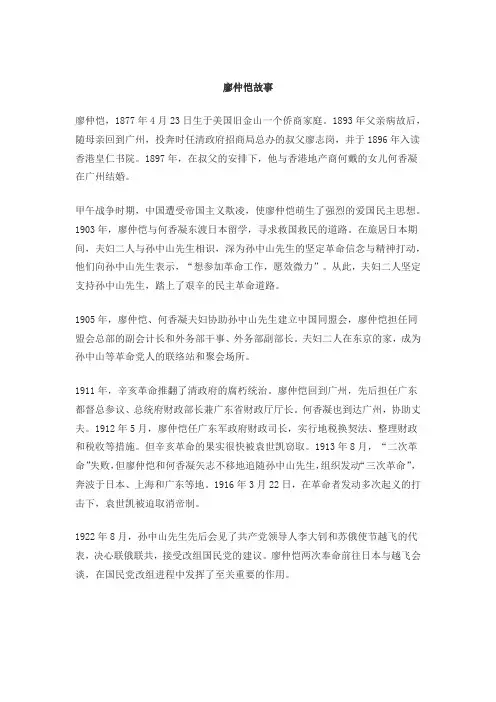

廖仲恺故事廖仲恺,1877年4月23日生于美国旧金山一个侨商家庭。

1893年父亲病故后,随母亲回到广州,投奔时任清政府招商局总办的叔父廖志岗,并于1896年入读香港皇仁书院。

1897年,在叔父的安排下,他与香港地产商何戴的女儿何香凝在广州结婚。

甲午战争时期,中国遭受帝国主义欺凌,使廖仲恺萌生了强烈的爱国民主思想。

1903年,廖仲恺与何香凝东渡日本留学,寻求救国救民的道路。

在旅居日本期间,夫妇二人与孙中山先生相识,深为孙中山先生的坚定革命信念与精神打动,他们向孙中山先生表示,“想参加革命工作,愿效微力”。

从此,夫妇二人坚定支持孙中山先生,踏上了艰辛的民主革命道路。

1905年,廖仲恺、何香凝夫妇协助孙中山先生建立中国同盟会,廖仲恺担任同盟会总部的副会计长和外务部干事、外务部副部长。

夫妇二人在东京的家,成为孙中山等革命党人的联络站和聚会场所。

1911年,辛亥革命推翻了清政府的腐朽统治。

廖仲恺回到广州,先后担任广东都督总参议、总统府财政部长兼广东省财政厅厅长。

何香凝也到达广州,协助丈夫。

1912年5月,廖仲恺任广东军政府财政司长,实行地税换契法、整理财政和税收等措施。

但辛亥革命的果实很快被袁世凯窃取。

1913年8月,“二次革命”失败,但廖仲恺和何香凝矢志不移地追随孙中山先生,组织发动“三次革命”,奔波于日本、上海和广东等地。

1916年3月22日,在革命者发动多次起义的打击下,袁世凯被迫取消帝制。

1922年8月,孙中山先生先后会见了共产党领导人李大钊和苏俄使节越飞的代表,决心联俄联共,接受改组国民党的建议。

廖仲恺两次奉命前往日本与越飞会谈,在国民党改组进程中发挥了至关重要的作用。

1924年1月,中国国民党第一次全国代表大会在广州召开,廖仲恺当选为中央执行委员会委员,并兼任中央党部工人部部长和农民部部长。

同年,廖仲恺协助孙中山先生筹建黄埔军校,任黄埔军校筹备委员会代理委员长。

国民党一大后,国民革命运动在全国蓬勃兴起。

廖仲恺遇刺案的简介廖仲恺遇刺案是中华民国史上一宗扑朔迷离、在一定程度影响并改变了历史走向的突发事件,下面是小编为你整理的廖仲恺遇刺案的历史事件介绍,让我们一起来了解。

廖仲恺遇刺案的简介廖仲恺遇刺案是中国近代史上一次影响非常恶劣的刺杀案件,也是对中国近代史产生重要影响的一次事件。

因为当时的政治原因和局势所迫,导致廖仲恺遇刺案的凶手是谁一直都没有一个明确的结论。

廖仲恺遇刺案的经过是这样的:廖仲恺携夫人何香凝乘车前往党部开会,半路上遇见陈秋霖,随即同车前往,不想竟在戒备森严的国民党中央党部门前惨遭杀害。

在廖仲恺被刺杀前,孙中山逝世,国民党接下去的走向扑朔迷离,有多种可能性。

国民党内部主要分成左派和右派,以廖仲恺为代表的是亲共的左派,而另一方是以反对共产党为主要思想的右派。

而当时国民党内部的声音已经甚嚣尘上,所以廖仲恺也不仅处在一个舆论的压力中,也处在一个时代的风口浪尖上。

所以在廖仲恺被刺杀之后,舆论的声音一致都认为是国民党内部的势力在暗中筹划安排的。

但是也有人说是反对汪精卫掌权者所为的,因为廖仲恺当时持的是拥戴汪精卫的态度,在汪精卫取代胡汉民的过程中起到了一定的作用,所以有人认为是反对汪精卫的人所为。

还有的说是,仇视、破坏工农的势力密谋的暗杀。

因为廖仲恺是省港大罢工的策划和领导者,还以党政高官的身份对这次罢工给予了支持和帮助,所以身为罢工者们的坚强后盾,廖仲恺自然就成了反对工农运动的人的眼中钉和肉中刺了。

廖仲恺的简介廖仲恺于1877年出生在美国的加州一个旅美的华工家庭里,廖仲恺十几岁的时候父亲就在金山病故了,所以廖仲恺就跟着母亲回到了广州。

中日甲午战争发生之后,廖仲恺深觉西方文化的重要,于是潜心学习西学。

廖仲恺的婚姻是在叔父的安排之下结成了,他的妻子是香港的地产商的女儿何香凝。

婚后二人和哥哥廖恩寿一家住在广州的廖公馆里,夫妻二人在二楼的阳台为自己搭了一个小窝,也就是在这里,素不相识的夫妻二人开始了相识相爱。

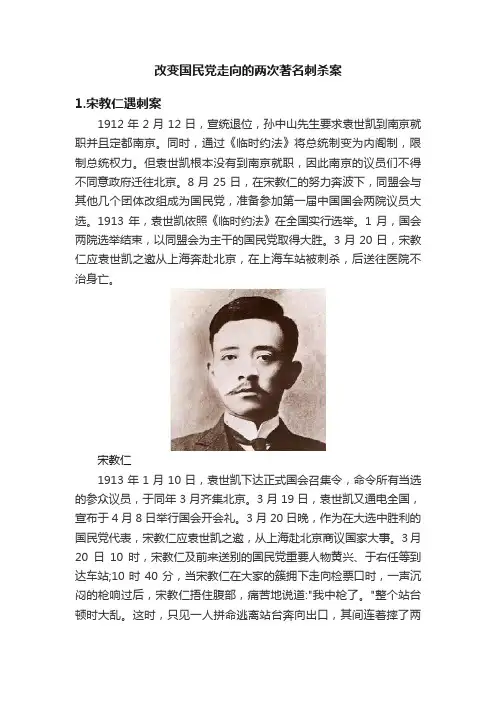

改变国民党走向的两次著名刺杀案1.宋教仁遇刺案1912年2月12日,宣统退位,孙中山先生要求袁世凯到南京就职并且定都南京。

同时,通过《临时约法》将总统制变为内阁制,限制总统权力。

但袁世凯根本没有到南京就职,因此南京的议员们不得不同意政府迁往北京。

8月25日,在宋教仁的努力奔波下,同盟会与其他几个团体改组成为国民党,准备参加第一届中国国会两院议员大选。

1913年,袁世凯依照《临时约法》在全国实行选举。

1月,国会两院选举结束,以同盟会为主干的国民党取得大胜。

3月20日,宋教仁应袁世凯之邀从上海奔赴北京,在上海车站被刺杀,后送往医院不治身亡。

宋教仁1913年1月10日,袁世凯下达正式国会召集令,命令所有当选的参众议员,于同年3月齐集北京。

3月19日,袁世凯又通电全国,宣布于4月8日举行国会开会礼。

3月20日晚,作为在大选中胜利的国民党代表,宋教仁应袁世凯之邀,从上海赴北京商议国家大事。

3月20日10时,宋教仁及前来送别的国民党重要人物黄兴、于右任等到达车站;10时40分,当宋教仁在大家的簇拥下走向检票口时,一声沉闷的枪响过后,宋教仁捂住腹部,痛苦地说道:"我中枪了。

"整个站台顿时大乱。

这时,只见一人拼命逃离站台奔向出口,其间连着摔了两跤,之后沿着车站铁栏向东逃脱。

混乱中,黄兴等人护送宋教仁到车站外,拦住一辆车,由于右任送宋教仁到沪宁铁路医院,其余的人留下来希望能抓获凶手。

而此时,整个站台上竟没有一名巡警。

击中宋教仁的子弹从他的右肋穿到腹下部,伤及小腹及大肠。

医生割开伤口,从他的身体内取出子弹。

子弹尖小,推测为新式勃朗宁手枪。

由于宋教仁不停叫痛,医生给他注射止痛药,依然没有效果。

由于不见好转,医生们不得不给宋教仁做二次手术。

除了缝补大肠的穿孔外,发现他的肾脏也受到伤害,大小便失禁,流血不止。

3月22日凌晨,宋教仁不治身亡。

4月4日下午公审公堂第二次开庭预审时,先由代表公共租界巡捕房出庭的刑事检查员侃克律师介绍此前在法租界的会审公廨初步审讯武士英的情况:武士英已承认1913年2月来到上海,认识陈玉生后,于3月19日在陈玉生带领下来到应桂馨家里。

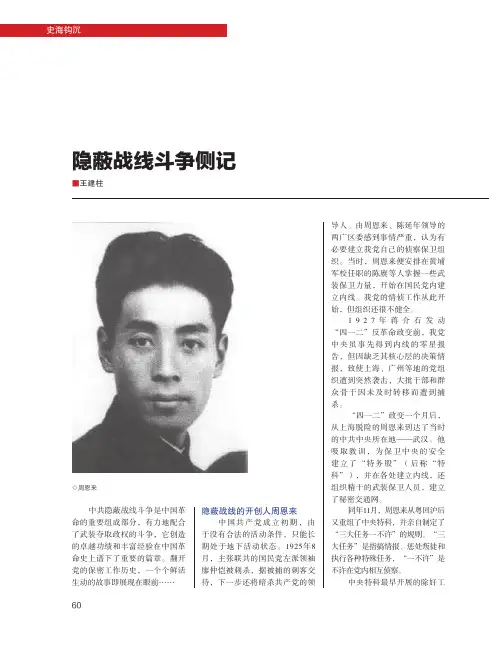

隐蔽战线的真相(上)60 |军事文摘|2014.01当年,中国共产党地下工作的最重要目标,是在政治上争取敌占区的人心,地下工作者大多数在从事工运、农运、学运和秘密的统战,发动和组织群众拥护共产党,揭秘中共历史上徐 焰编者按:中国共产党人在夺取政权的革命斗争中,除了在公开战场对敌交战,还在隐蔽战线进行激烈交锋。

隐蔽战线的斗争因具备吸引人的神秘性,长期成为影视作品的重要题材,近年来屏幕上还出现了一股“谍战热”。

但一些影视作品靠“奢华+手枪+美电影《青春之歌》海报 电影《风暴》海报众骨干因未及时转移而遭捕杀。

“四·一二”反革命政变1个月后,从上海脱险的周恩来到达当时的中共中央所在地武汉。

他吸取教训,为保卫中央安全建立起“特务股”(后称“特科”),在各处建立内线,并组织了精干的武装保卫人员和秘密交通网。

从这个意义上讲,中共专职情报机构的建立要早于国民党。

中共专职情报机构的建立对党保存力量起到了重要作用。

1927年7月15日,汪精卫在武昌召开同共产党分裂的会议,此前中共特科便得知动向,在汉口安排了十几处秘密隐蔽地点。

会后国民党派人搜捕共产党员时,陈独秀及中共中央所有廖仲恺 “四·一二”反革命政变中共产党员被屠杀国民党军统创始人和领导者戴笠. All Rights Reserved.国民党在汪伪政权中的卧底周佛海共中央特科虽消灭过少量叛徒,却只限于向敌出卖机密并马上会招致组织破坏的特例。

中共中央特科最早开展的除奸工作,是消灭何家兴、贺芝华夫妇。

1928年4月,政治局常委、组织局主任罗亦农在上海被叛徒出卖,被国民党逮捕后迅速杀害。

特科的内线关系很快查明,叛徒是当时担任中央秘书和做接待工作的电视剧《地下地上》. All Rights Reserved.2014.01 | 军事文摘 | 的灾难。

在当年的隐蔽战线斗争中,中共地下组织不仅把反对奢侈当作防止自身成员腐化的重要一环,同时出于经费有限和避免暴露的考虑,一般也不允许成员过豪华生活。

廖仲恺的名人事迹故事廖仲恺是中国近代著名的民主革命活动家、伟大的爱国主义者、中国民主主义革命的先驱.下面我们就来看看廖仲恺的名人事迹故事吧!廖仲恺的名人事迹1997年,廖仲恺从美国旧金山陪同母亲回到祖国。

甲午战争的惨败,戊戌变法的夭折,使他一心想着寻求救国道路,于1902年东渡日本留学。

他在日本聆听了孙中山的革命演讲,非常佩服,积极参加了孙中山领导的民主革命运动。

1911年辛亥革命爆发,他担任广东省军政府总参议,并且兼管财政,在几个月时间里,把广东财政整理得井井有条。

1921年孙中山就任中华民国非常大总统,他担任财政部次长,全力整理财务,筹措军费,支持孙中山出兵北伐。

1922年6月,他被叛将陈烱明逮捕囚禁,后经夫人何香凝多方营救,8月获释。

此后他代表孙中山与苏俄代表会谈。

1924年孙中山逝世后,他继承孙中山的遗志,坚决要把“联俄、联共、扶助农工” 的三大政策付诸实施。

1925年8月,帝国主义分子和国民党右派相互勾结,密谋策划,在广州国民党中央党部大门口,将他暗杀了。

人物简介廖仲恺,男,(1877—1925),汉族,原名恩煦,又名夷白,字仲恺。

1877年4月23日出生于美国旧金山。

广东省归善县陈江镇鸭仔埗乡窑前村人(现广东省惠州仲恺高新区陈江街道幸福村),祖居广东梅县程江镇,中国国民党左派领袖、中国近代著名的民主革命活动家、伟大的爱国主义者、中国民主主义革命的先驱。

国民党左派的光辉旗帜,中国共产党的挚友。

擅长诗词、书法,著作编为《廖仲恺集》、《双清文集》上卷。

人物评价邓颖超:“廖仲恺、何香凝先生一生为中国革命事业鞠躬尽瘁,建树了光辉的业绩。

他们坚持原则,威武不屈,贫贱不移,廉洁奉公,不断进步,勇于牺牲的革命精神和高尚品德,永远值得我们尊敬和学习!”。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢国民党史上的悬案廖仲恺为何遇害刺客是谁导语:廖仲恺是怎么死的?1925年7月广州国民政府成立后,国民党内各派系之间的矛盾不断加剧,其中,党内“左右派”之争尤烈,右派对廖仲恺的不满廖仲恺是怎么死的?1925年7月广州国民政府成立后,国民党内各派系之间的矛盾不断加剧,其中,党内“左右派”之争尤烈,右派对廖仲恺的不满与日俱增。

最终,仇恨左派的“阴谋家们”,在举行了多次秘密会议之后,于1925年8月20日在国民党中央党部门前将廖仲恺刺杀。

“廖案”不仅是一场悲剧,更是国民党历史上一桩悬而未决的疑案。

廖仲恺的危机“廖案”发生前夕,广州正处于多事之秋。

孙中山逝世后,国民党在政治上和思想上的统一都面临着巨大的挑战。

廖仲恺不仅身处时代的风口浪尖,更深陷派系纷争的漩涡之中。

他因何被刺杀?社会舆论普遍猜测:一是“反共产”势力所为。

在国民党内,廖仲恺“容共”态度鲜明,他甚至公开批评那些反对“容共”的老党员名为老革命,实为反革命。

孙中山逝世后,国民党内反对共产党人的呼声愈来愈大,一时甚嚣尘上。

因此,舆论普遍认为“廖案”是“反共产”势力暗中制造的。

二是反对汪派掌权者所为。

孙中山逝世后,围绕着国民党最高权力的第一轮角逐,是在胡汉民、汪精卫两人之间展开的。

1925年7月,经过驱逐滇桂军阀刘(震寰)、杨(希闵)以及一番台上、台下的较量后,广州国民政府宣告成立,由汪出任政府主席兼军事委员会主席,成为国民党内的一号人物。

当时廖仲恺采取“拥汪”立场,在以汪代胡的过程中,起了相当重要的作用。

然而,驱逐滇桂军阀和改组政府牵涉广泛,并对大局产生了震撼性影响。

汪派排胡出局易,而排除胡的政治影响生活常识分享。

今年是廖仲恺诞辰138周年,也是他离世90年祭。

廖仲恺一生只活了48岁,但他的事功与精神已然成为国人心目中永垂后世的长城与丰碑。

我今天发言的题目是:《廖仲恺的研究与历史定位及其现实价值》。

主要谈三个问题:一、廖仲恺的研究;二、廖仲恺的历史定位;三、廖仲恺的现实价值。

一、廖仲恺的研究1925年8月20日,廖仲恺在国民党中央党部门前被国民党右派和帝国主义分子指使的暴徒所暗杀。

同日,国民政府为其举行大殓。

《广州民国日报》发表社论,称他“乃党中最能奋斗之一人,对帝国主义最能洞烛其奸、最深恶痛绝之一人”。

国民党中央党部称廖公的死,“是本党的损失,是反帝国主义运动的大损失”,“是中国的大损失,”是“和孙总理之死有同等之损失。

”这是官方对于廖仲恺的高度评价。

由于廖仲恺自身的崇高地位,因此自他离世90年来,国人对他的缅怀一直持续不断;学界对他的研究也一直长盛不衰。

据收录于中国知网、维普网、万方数据库等搜索引擎上的各类相关廖仲恺的文章粗略统计约有近1300篇;在读秀学术搜索数据库中,以“廖仲恺”为书名进行搜索的专著超过了60部;而在辛亥革命的研究中提及廖仲恺事迹的论著则多达2000余种。

回顾90年来的廖仲恺研究,大致可以分为四个时期:第一个时期:民国时期(1925——1949)。

出版的著作有《廖仲恺集》(1926)、《廖党代表讲演集》(1926)、《廖仲恺先生逝世周年纪念特刊》(1926)和程途写的《廖仲恺》(1936)、何伯言写的《朱执信、廖仲恺》(1946)等。

这时期的廖仲恺研究主要集中于廖公生前论著和讲演的整理以及事迹略述。

其中《廖党代表讲演集》一书对廖仲恺做了高度评价:三民主义的实行家、工农群众的领袖、革命军人的导师。

第二个时期;新中国成立到“文化大革命”(1949——1976)。

出版的著作有何香凝的《回忆孙中山和廖仲恺》(1957)和在1926年版《廖仲恺集》基础上,另据《星期评论》、《上海民国日报》以及当年出版的有关廖仲恺的演讲集等报刊补充重新编辑的《廖仲恺集》。

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

廖仲恺是如何被杀害的?刺杀廖仲恺的刺客是谁

导语:1925年7月广州国民政府成立后,国民党内各派系之间的矛盾不断加剧,其中,党内“左右派”之争尤烈,右派对廖仲恺的不满与日俱增。

最终,仇

1925年7月广州国民政府成立后,国民党内各派系之间的矛盾不断加剧,其中,党内“左右派”之争尤烈,右派对廖仲恺的不满与日俱增。

最终,仇恨左派的“阴谋家们”,在举行了多次秘密会议之后,于1925年8月20日在国民党中央党部门前将廖仲恺刺杀。

“廖案”不仅是一场悲剧,更是国民党历史上一桩悬而未决的疑案。

廖仲恺的危机

“廖案”发生前夕,广州正处于多事之秋。

孙中山逝世后,国民党在政治上和思想上的统一都面临着巨大的挑战。

廖仲恺不仅身处时代的风口浪尖,更深陷派系纷争的漩涡之中。

他因何被刺杀?社会舆论普遍猜测:

一是“反共产”势力所为。

在国民党内,廖仲恺“容共”态度鲜明,他甚至公开批评那些反对“容共”的老党员名为老革命,实为反革命。

孙中山逝世后,国民党内反对共产党人的呼声愈来愈大,一时甚嚣尘上。

因此,舆论普遍认为“廖案”是“反共产”势力暗中制造的。

二是反对汪派掌权者所为。

孙中山逝世后,围绕着国民党最高权力的第一轮角逐,是在胡汉民、汪精卫两人之间展开的。

1925年7月,经过驱逐滇桂军阀刘(震寰)、杨(希闵)以及一番台上、台下的较量后,广州国民政府宣告成立,由汪出任政府主席兼军事委员会主席,成为国民党内的一号人物。

当时廖仲恺采取“拥汪”立场,在以汪代胡的过程中,起了相当重要的作用。

然而,驱逐滇桂军阀和改组政府牵涉广泛,并对大局产生了震撼性影响。

汪派排胡出局易,而排除胡的政治影响

生活常识分享。