何香凝美术馆分析调研资料

- 格式:doc

- 大小:32.91 MB

- 文档页数:16

南山中英文学校预备、一年级美术欣赏课题“名人名家作品欣赏”之参观何香凝美术馆活动讲解要点主讲教师:王焱、付杰指导教师:吴艳【展览名称】1、何香凝《丹青写烟霞》中国画作品展2、陈文骥《以来》油画作品展【讲解要点】1、认识画家何香凝,加深对名人名家的了解,同时也提高对美术常识的积累。

2、通过欣赏中国画作品,能了解中国画的绘画工具与材料,能分辨以山水、花鸟、人物为题材的中国画,增强对美术学习的兴趣。

3、通过欣赏中国画作品陶冶情操、让学生在艺术的氛围中感受国画的自然美、和谐美、意境美、理解“艺术来源于生活而高于生活”的艺术思想。

4、通过欣赏油画作品使学生感受形状、色彩、光线所具有的视觉效果。

在强烈的光影、色彩冲击中感受油画的独特魅力。

5、通过欣赏使学生体会到美术的学习与语文、数学、音乐等学科间的联系,提高学习的积极性和主动性,在幼小的心田播下艺术的种子,起到“润物细无声”的作用。

欣赏一:何香凝《丹青写烟霞》中国画作品讲解要点:一、认识名家——何香凝(观看何香凝雕像、个人照片、与伟人的合影等)。

(1)重点讲解何香凝是著名的中国画家和杰出的爱国人士,是一位非常勤奋、认真的画家,启发学生学习她认真、刻苦的学习精神。

(2)让学生了解何香凝是广州人,拉近学生与画家的地域距离,让学生感受到亲近感。

(3)通过照片中的何香凝与毛主席、周总理、宋庆龄等伟人的合影让学生感受何香凝的艺术成就。

(4)介绍中国画所用的材料,毛笔、墨、宣纸、中国画颜料等,让学生初步对中国画有所了解,为下一步讲解作品作好铺垫。

(5)引导学生阅读前言的第一句话“何香凝美术馆是以何香凝先生名字命名的国家级美术馆”,向学生提问“为什么这里说是何香凝先生呢”?联系刚刚看到的照片,让学生产生好奇心,接着告诉学生这里的先生是指“一般来说先生是用来称呼男性的但也有特例比如像宋庆龄先生、何香凝先生这样为国家为民族做出过巨大贡献的伟大女性,对这些被尊敬的女性,一般不称女士而称先生这也是我国语言文字的精妙处之一”。

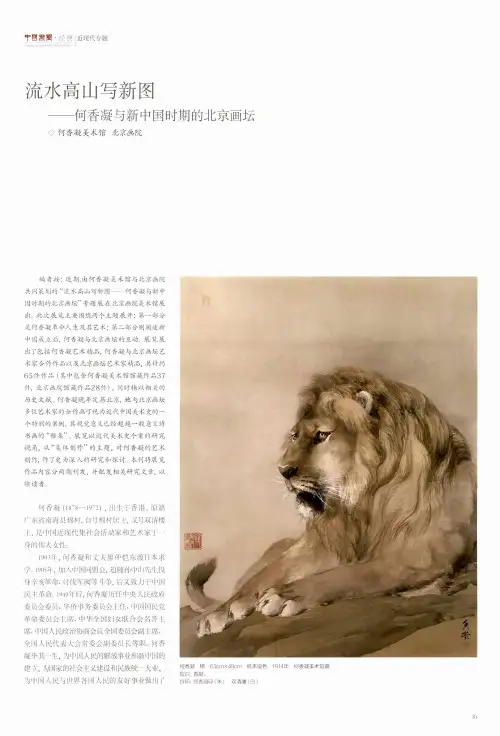

f i l l 雨.经典I 近现代专题C( lIN tSt PAINT INGSCALUGHAF1! <YI流水高山写新图^"何香凝与新中国时期的北京画坛◊何香凝美术馆北京画院编者按:近期,由何香凝美术馆与北京画院 共同策划的“流水高山写新图——何香凝与新中国时期的北京画坛”专题展在北京画院美术馆展 出。

此次展览主要围绕两个主题展开:第一部分 是何香凝革命人生及其艺术;第二部分则阐述新 中国成立后,何香凝与北京画坛的互动。

展览展 出了包括何香凝艺术精品,何香凝与北京画坛艺 术家合作作品以及北京画坛艺术家精品,共计约 65件作品(其中包含何香凝美术馆馆藏作品37 件,北京画院馆藏作品28件),同时辅以相关的 历史文献。

何香凝晚年定居北京,她与北京画坛 多位艺术家的合作画可视为近代中国美术史的一 个特别的案例,其视觉意义已经超越一般意义诗 书画的“雅集”。

展览以近代美术史个案的研究 视角,从“集体创作”的主题,对何香凝的艺术 创作,作了更为深入的研究和探讨。

本刊将展览 作品内容分两期刊发,并配发相关研究文章,以徐读者。

何香凝(l i 〇—19~2),出生于香港,原籍广东省南海县棉村,自号棉村居士,又号双清楼 主,是中国近现代集社会活动家和艺术家于一 身的伟大女性。

卜)〇3年,何香凝和丈夫廖仲恺东渡日本求 学。

1905年,加入中国同盟会,追随孙中山先生投 身辛亥革命、讨伐军阀等斗争,后又致力于中国 民主革命。

19抑年后,何香凝历任中央人民政府 委员会委员、华侨事务委员会主任、中国国民党 革命委员会主席、中华全国妇女联合会名誉主 席、中国人民政治协商会议全国委员会副主席、 全国人民代表大会常委会副委员长等职。

何香 凝毕其一生,为中国人民的解放事业和新中国的 建立,为国家的社会主义建设和民族统一大业, 为中国人民与世界各国人民的友好事业做出了何香凝狮63c m x 49c m 纸本设色1914年何香凝美术馆藏 款识:香凝。

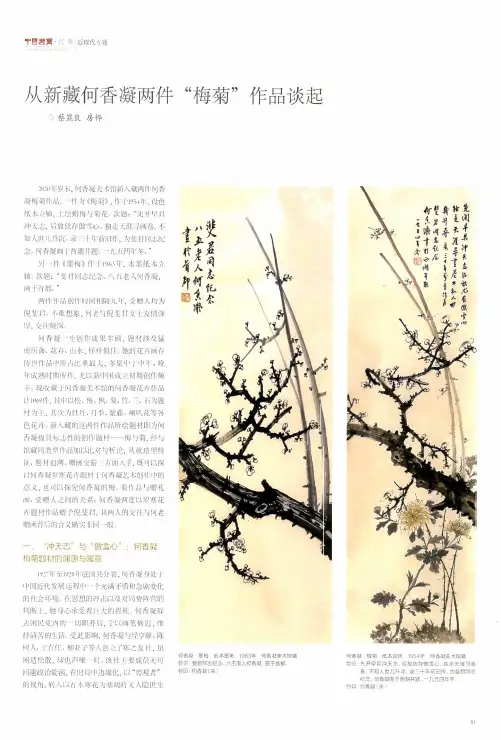

TS8I閏•经肌|近现代F题从新藏何香凝两件“梅菊”作品谈起O蔡显良房桦2020年岁末,何香凝美术馆新入藏两件何香凝梅菊作品,一件为《梅菊》,作于195》年,设色纸本立轴,上绘蜡梅与菊花。

款题:“先开早具冲犬志,后放犹存傲雪心。

独走天涯寻画卷,不知人世几升沉。

录「汁年前旧作,为斐君同志纪念。

何香凝画西湖并题。

一九五四年冬。

”另一件《墨梅》作门963年,水墨纸本立轴。

款题:"斐君同志纪念。

八五老人何香凝, |W|于首都。

"两件作品创作时间相隔九年,受赠人均为倪斐君。

不难想象,何老与倪斐君女士友情深厚,交往颇深。

何香凝一生创作成果丰硕,题材涉及猛虎厉禽、花卉、山水,样样俱佳。

她的花卉画在传世作品中所占比重最人,多集中「中年、晚年成熟时期所作,尤以新中国成立初期创作颇|<0现收藏]:何香凝美术馆的何香凝花卉作品计1069件,其中以松、梅、枫、菊、竹、兰、石为题材为主,其次为牡丹、月季、紫藤、喇叭花等各色花卉。

新入藏的这两件作品所绘题材即为何香凝极具标志性的创作题林—梅与菊,经与馆藏同类型竹•:品加以比对与析论,从就造型特征、题材追溯、赠画交游三方面入乎,既可以探讨何香凝岁寒花卉题材何香凝艺术创作中的意义,也可以探究何香凝的梅、菊作品与赠礼画、受赠人之间的关系:何香凝两度以岁寒花卉题材作品赠『•倪斐君,其两人的交往与何老赠画背后的含义确实非同~般。

—、“冲天志”与“傲雪心”:何香凝梅菊题材的渊源与寓意19=年至1928年底国共分裂,何香凝身处于111国近代发展运程中一个充满矛盾和急剧变化的社会环境。

在思想的冲击以及对局势阵营的判断上,她彷心承受着门大的损耗。

何香凝辞去国民党内的一切职务后,宁以画笔栖迟,维持清苦的生活。

受此影响,何香凝与经亨颐、陈树人、于右任、柳亚了等人创立了寒之友社,虽闲适松散,却也声噪一时。

该社主要成员无可回避政治旋涡,在时局中边缘化,以"旁观者”的视角,转入以古木寒花为基调的文人隐世生八AZ人何俊耶t杵彳巾®<?先(iil fJtif齐去心谥方应徵孑心护猪士木迓专童舟*靛人世fr-X同左4e/ti19\舎©何香凝梅菊纸本设色1954年何香凝美术馆藏款识:先开早具冲天志,后放犹存傲雪心.独走天涯寻画卷,不知人世几升寻。

浅谈何香凝的绘画风格和艺术价值研究作者:张国英来源:《美与时代·城市版》2013年第12期摘要:何香凝是民国时期伟大的革命家,又是同时期画坛上的大师级女艺术家。

其艺术生涯也始终与当时的革命斗争紧密联系并交相辉映,将爱国热情附注在画笔上,用自己的绘画艺术点染民族的觉醒意识,成为走在时代潮流前头的艺术先行者。

她服务于中国人民革命事业的画作,总是充满着革命激情与浩然正气,从而体现了中华民族的战斗精神和崇高气节。

何香凝半个多世纪在美术创作道路上与时俱进,其绘画作品反映了近现代中国革命发展的方向,作品中带有强烈的民族化气息,及她本人多姿多彩的战斗历程,堪称为"史画"。

关键词:何香凝;绘画风格;中西融合;艺术价值一、何香凝的人生经历及绘画风格的形成(一)人生经历何香凝,原名瑞谏,又名谏,号双清楼主,1878年生于香港的一个富商家庭,广东南海人,从小喜爱读书和绘画。

她不仅是一位杰出的革命家,而且是一位画坛上的大师级人物。

何香凝于1897年与廖仲恺结为伉俪。

1903年,何香凝到日本留学,受当时流行思潮的影响,勃发了推翻腐朽清王朝的革命思想。

在此结识孙中山,成为何香凝人生中的巨大转折点。

1905年,参加中国同盟会,成为同盟会的首位女会员。

1924年,何香凝被选为国民党妇女部长,创《妇女自刊》。

1926年,国民党二次代表大会,她和宋庆龄被选为仅有的两名女性中央执行委员。

1927年香凝辞去国民党政府一切职务,组织反蒋活动。

新中国成立后,她被选为中央人民政府委员,人大常务副委员长、政协全国委员会副主席等,1960年,被推为中国美术家协会主席。

1972 年9月1日,她在北京病逝。

(二)绘画艺术风格的形成何香凝艺术风格的形成与她所处的时代背景和师承关系密不可分。

何香凝出生于民族危机加重之时,使她萌发了对整个时代的深切关注。

“在孙中山随着时代不断进步的言行带动下,便同孙中山一起与时俱进,也开始了顺应历史潮流的转变”。

图1 何香凝美术馆鸟瞰建筑位于深南大道旁边,共三层,占地面积约5000余平方米,主体采用灰、白两色调,建筑风格极简朴素。

一层的场地环境使建筑隔离了周边的喧嚣,飞桥、石墙、水池、绿树,由环境、材质、质感带来的身心体验,让我理解了卒姆托对建筑感知定义的深刻含义:“建筑师并没有试图去设计某种体验,而是从物质本身出发,让物质去激发身体对建筑的感知”[1]。

好的建筑应该要有自己的脾气和个性,有自己的感情和习惯,它得是自然而然存在着的。

伟大的建筑不是关于美学风格的,而是涉及真实且具体的意向,并拒绝所有的附加物。

回想参观何香凝美术馆时的情景,我记得风吹杨柳、花香阵阵、记得石墙上的温度和略有粗糙质感的混凝土墙,却对展品和建筑空间记忆模糊。

图2 体块对比观看被视为个体认识世界最重要的方式,视觉的强大之处在于它能够有效地激发人们运用各种感官去感受所见之物。

另一个角度来说,视觉的完整性是被其他感官所一同赋予的,任何一种感官的缺失都会导致体验的质量受损。

在现实的世界中,我们先触摸世界,然后才观看世界。

正如Pallasmass所说:“脱离了触觉的视觉无法了解距离,外在性或者事物背后的深刻性,从而图,可以说是规规整整,平淡无奇,但这与我随后的建筑体验相差甚远。

其内部的光影变化、隔墙洞口、缝隙间的绿树蓝天,与整个空间浑然一体。

行走在建筑中,仿佛走在中国传统的四合小院,舒适惬意。

值得一提的是,建筑中的光影作为暗示空间性格的因素,随日升日落而时刻变化,墙上的光影好但即使承认电影比图书更大程度地推进了空间的感知,使建筑有了比四维空间(加上时间维度)更多的空间量度,仍不能完整的领会建筑存在。

在参观后,我们尝试凭记忆手绘还原了平面图、立面图、临摹了照片、甚至为了还原细节看了记录进入建筑后录制的视频,经过一系类的还原操作后,我们发现记忆或是体验确实是有盲区,留下深刻记忆的都是那些触摸过,驻足停留过的空间。

历经二维的平面,三维的模型,四维的视频或是电影,我们在感知建筑的道路上因技术的革新而不断突破。

何香凝花卉画鉴定作者:李文秋来源:《文物鉴定与鉴赏》2014年第07期何香凝不仅是中国近代史上一位杰出的民主革命家,也是20世纪中国绘画史上一位十分重要的女性画家。

近些年来,何香凝的绘画作品日渐受到市场和藏家的关注,价格也呈现出上升的趋势。

何香凝的作品立意深邃高古,往往借物抒情、托物言志,汲取了日本画、部分岭南画风和中国传统文人画的营养,从而渍染出了自己特殊的艺术面貌。

近期,笔者在研究和鉴定工作中,发现一张何香凝的花卉画作品《萱草图》(见图1)。

该作品保存完好,画面高65cm,宽30.5cm,描绘了几株摇曳多姿的萱草,花叶宽而大,花头艳丽而不俗腻,或含苞待放,或绽放花姿,相背不一,姿态各异。

萱草之间配以几根长条形杂草来点缀,下方配以几株心形叶低矮杂草进行陪衬和补充。

作品构图饱满而无拥塞之感,用笔松动轻盈而无柔弱之感,用墨和用色也都较得体,画面清新雅致,文气十足。

作品款署“壬申冬日香凝画于申江双清楼”。

钤印为白文印“何香凝印”。

作品背部题有“福田半香藏”(见图2)。

经过较长时间的深入研究、鉴定和核对,笔者谨表述一下自己的鉴定和研究看法,以祈藏家、方家参考与斧正。

一、画面这件作品款署“壬申冬日”,查为1932年冬天。

我们可以参考何香凝同期的其他作品进行核对。

为了鉴定的方便,笔者将该作定名为《萱草图》,以区别于其他作品。

1931年,何香凝画有中国画《松菊竹雀》(载于《何香凝中国画选集》,广东人民出版社,1979年版,何香凝美术馆收藏)。

1933年,何香凝画有中国画《春兰秋菊》(出版同前),如图3所示。

同年,何香凝画有中国画《鹤》(载于《何香凝画集》,人民美术出版社,1963年版),如图4所示。

这三件作品与《萱草图》创作于同一时期,是鉴定何香凝《萱草图》画面真伪的重要范本。

依据由整体到局部、由大到小的鉴定程序,笔者分别从气息、个人风格、构图程式、笔法、墨法、设色等绘画方法依次论述笔者对《萱草图》画面的鉴定观点。

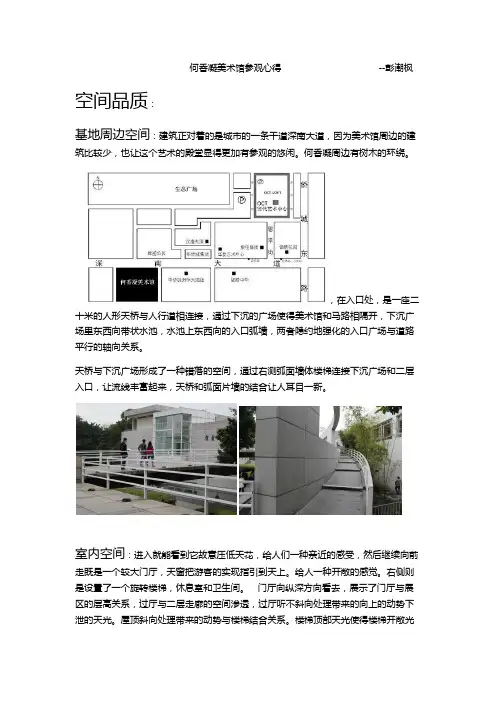

何香凝美术馆参观心得 --彭潮枫空间品质:基地周边空间:建筑正对着的是城市的一条干道深南大道,因为美术馆周边的建筑比较少,也让这个艺术的殿堂显得更加有参观的悠闲。

何香凝周边有树木的环绕。

,在入口处,是一座二十米的人形天桥与人行道相连接,通过下沉的广场使得美术馆和马路相隔开,下沉广场里东西向带状水池,水池上东西向的入口弧墙,两者隐约地强化的入口广场与道路平行的轴向关系。

天桥与下沉广场形成了一种错落的空间,通过右测弧面墙体楼梯连接下沉广场和二层入口,让流线丰富起来,天桥和弧面片墙的结合让人耳目一新。

室内空间:进入就能看到它故意压低天花,给人们一种亲近的感受,然后继续向前走既是一个较大门厅,天窗把游客的实现指引到天上。

给人一种开敞的感觉。

右侧则是设置了一个旋转楼梯,休息室和卫生间。

门厅向纵深方向看去,展示了门厅与展区的层高关系,过厅与二层走廊的空间渗透,过厅听不斜向处理带来的向上的动势下泄的天光。

屋顶斜向处理带来的动势与楼梯结合关系。

楼梯顶部天光使得楼梯开敞光亮以及引导视线。

最后面的一个中庭,实际上是一个二层高的共享展厅,厅的两侧是通往上一层的楼梯,在楼梯的半层休息平台通过开洞俯视整个中庭。

三楼的展厅,二楼的共享中庭和两侧的楼梯休息平台成了提供“游戏”的舞台。

建筑的空间处理集中在过渡空间里,而过渡空间相联系紧密的地方。

建筑与后侧的石林形成和谐交融,建筑并没有刻意接触,围合,而是通过在一些过渡空间如走廊,楼梯的视线形成若即若离的效果。

采光方式:门厅通过大面积天窗采光。

休息室的侧窗采光。

过道的一些窄窗采光。

落地玻璃引入室内庭院风景旋转楼梯顶上的圆形天窗。

展厅中斜着的天窗采光方式。

空间尺度:整个美术馆建筑面积5000平方米,分为三层,其中主展厅1200平方米,上下两层共6个展示,空间为长方形、左右对称,规矩庄重,用于陈列何香凝书画作品、举办大型展览。

副展厅面积610平方米,上下两层共4个分展室。

空间富于变化,视觉效果突出。

肀H S |雨经典近现代令题r.H!NFSfPAINIINr.Af:AI I iflRAPHYI她的时代与绘画—何香凝绘画研究简述◊易东华2009年艺术史学者洪再新于何香凝美术 馆,以何香凝为艺术史的个案作专题的学术演 讲,让听众透过何香凝,回看近代历史中女性 画家可能的际遇。

如果1X 4()年是近代的起点,那 么随后的一百多年,对于每一位知识人而言, 民族、国家始终会牵动个体的行为、思想。

洪 再新以开阔的史学视野,从艺术史学与近现代 绘画史两个特定的语境阐述何香凝在近代艺 术史中的历史形象,似乎也提醍着听众,女性 身份仍是2()世纪史学研究的关键词之一。

时间 回溯一百年,即1909年,此时,何香凝已经旅居 日本6年,于1905加入同盟会,成为孙中山的重 要追随者,终其一生。

1W 9年,何香凝入读于日 本女子美术学校,同时师从端馆紫川、田中赖 章学习日本画(花卉、狮、虎等)。

此时何香凝 的画风也呈现出恰处在日洋融合阶段的日本画 风。

丨909年之后,拥有双重“身份”的何香凝,政 治与艺术成为她人生的主调,即使在她离世之 后,众多悼文、纪念文章、历史研究依然如故。

由此也引出有关何香凝研究不可回避的两条历 史曲径,即近代史与近代艺术史的两个语境。

史料近代史学的上下文之中,史料的意义曾因 傅斯年的影响力而等同于史学,不管接受与否, 近代新史料的发现(敦煌、简牍等)确然令史学 产生了崭新的面貌。

史料既是“时间的形状”, 也可能塑造“历史记忆”的手段。

兰克以实证追 求史学的客观,然而面对稍纵即逝的历史,留 下什么(史料),遗忘或是销毁什么,已然构成 “思想”。

有关任何个体的历史记录(史料), 无疑是研究者对于研究对象认知的起点,但是 也需提醒自己,史料蕴含着观念和选择,影响 着我们对历史时间和人物的解读。

现存世有关何香凝的史料或可以简易规 划为历史文献、文物及历史遗迹等:历史遗迹齐白石和平68c m x 50c m 纸本设色1952年北京画院藏 款识:和平。

浅议何香凝美术馆对传统建筑的现代演绎摘要:本文以何香凝美术馆为例通过自己两次不同时间段参观美术馆的感受深入详细分析美术馆的场地布局、建筑造型、空间组织方式等,具体讨论了建筑师用现代的材料、设计手法、结构体系表达出何香凝美术馆在空间上与中国传统四合院神韵。

关键词 何香凝美术馆 空间组织 庭院何香凝美术馆简介:何香凝美术馆(见图一)是第一个以个人名字命名的国家级美术馆,也是继中国美术馆之后的第二个国家现代博物馆。

它坐落在中国改革开放的窗口城市-深圳,它是1997年建成开馆设计师是龚书楷先生,总建筑面积5000余平方米。

美术馆以收藏、陈列、研究何香凝书画作品为主,并兼顾国内外艺术展览。

美术馆坐落在华侨城(见图二),与深圳三大文化景区“锦绣中华”、“世界之窗”、“中国民族文化村”相邻。

周围绿树环绕,环境优美、宁静,北面毗邻深南大道。

初次参观感受:初次参观何香凝美术馆是在2013年5月初,当时乘坐公交车到华侨城,站在深南大道上,何香凝美术馆衬托在一片绿色的树木中,给我的第一感觉是建筑显得清爽、干净(建筑外部立面主要是白色石材)。

由于建筑首层标高低于深南大道路面标高3米 ,由深南大道望去建筑整体显得低矮、平实(实际上中国传统民居都是尺度很小的),自然给人的感觉就是图一图二低调,由此建筑给我定下的第一个基调就是亲切、平易近人。

但是入口的处理方式又是极其高调的,通过架在下沉空间之上的天桥将人流直接引入二层入口大厅,这么大胆而又直接的处理方式带来了两个好处,首先强调了建筑的主入口,其次通过狭长的天桥把建筑的主体与喧闹的深南大道分离开来,由此避免了美术馆建筑对安静环境的需求与深南大道本身嘈杂的矛盾。

在此基础上形成的建筑外部的下层庭院成为了一个过渡空间,由于从建筑主入口下到下层庭院是极其不方便的,庭院入口都设在建筑的东西两侧,再加上建筑的主要功能室集中在二层及以上,所以庭院是很少有人去,在我看来庭院实际上仅仅是作为一个景观空间和过渡空间,这一点我觉得现实的情况应该与设计师的初衷相背离。

何香凝的诗画试读及心路历程浅析时间: 2012-07-27 |文章来源:民革中央宣传部建国以来,尤其是改革开放以来,国内诸多专家发表了许多论文,比较深入地研究了廖仲恺、何香凝两位先生的革命实践活动。

大家比较一致地认为:他们这对革命伴侣─—尤其是廖仲恺先生,投身于民主革命洪流。

组织革命政党,宣传革命思想,策划武装起义……充当了孙中山先生的得力助手,忠实地贯彻了新三民主义和三大政策,对广东革命根据地、策源地的巩固和发展作出了巨大的贡献,积极推动了“国民革命”的大业。

为创建民国和捍卫共和建立了不朽的丰功伟绩,无愧为国民党左派的杰出代表。

而在廖仲恺被反动势力杀害后,何香凝先生继承烈士的遗志,高举新三民主义和三大政策的旗帜,奋力前行。

她在漫长的征途─—特别是抗日民族解放战争和第三次国内革命战争时期中,为反对日本帝国主义和美蒋反动统治,促成了新中国的诞生。

何香凝先生的政治生涯跨越了两个世纪,贯串了旧民主主义革命、新民主主义革命和社会主义革命与建设时期,她的一生为中国革命和中国人民作出了卓越的、他人难以替代的重大贡献。

(1)与此同时,何香凝先生还是一位才华横溢、享有盛誉的诗人和画师。

她是近代中国最早以美术为革命服务的先驱,1960年,她被推选担任中国美术家协会主席。

一生写诗几百首、作画不下千幅,直至逝世前两年还以92岁高龄坚持画画,从事艺术创作活动长达70年。

本文拟以阅读何香凝先生创造的画作和诗歌,尝试从另一角度,分析她革命一生的心路历程。

一一九七九年,廖承志先生在“我的母亲和她的画”一文中讲到:我母亲的画风,大约有过如下几回变更:第一期,是她的初学期,由于她在日本学画的缘故,不可避免地染上浓厚的日本画的风格。

曾师从日明治期的著名画家田中赖章,其教我母亲作画,除人物不顺手外,涉及的方面相当广泛。

这一画风,一直连贯到中国反帝、反封建的大革命爆发的前夜,即1920年前后。

其特点是保持着浓厚的日本画风格,喜爱明艳色彩,形象生动。

何香凝美术馆案例分析何香凝美术馆(SHE Gallery)是中国著名美术家何香凝先生于1984年创办的一家艺术机构。

该馆位于中国北京市海淀区中关村北三街,建筑面积达5000多平方米。

何香凝美术馆旨在为观众提供展示和欣赏中国现当代艺术的平台,同时也定期举办艺术家研讨会、艺术论坛等活动。

首先,何香凝美术馆通过举办各种艺术展览的方式,向观众呈现了丰富多样的现当代艺术作品。

这些展览涵盖了绘画、雕塑、摄影、影像等多个艺术形式。

馆内还设有专门的展厅,用于展示当代艺术家的作品。

这样一来,观众既可以欣赏到传统艺术的精品,又可以了解到当代艺术的前沿动态,增强了公众对艺术的欣赏和理解能力。

其次,何香凝美术馆通过举办艺术家研讨会和艺术论坛等活动,为艺术家提供了一个交流学习的平台。

这些活动旨在促进中国艺术的发展,让艺术家们能够相互借鉴和学习,激发出创作灵感。

同时,这也为观众提供了一个了解艺术家创作思路和创作背后意义的机会,提高了观众对艺术作品的理解。

最后,何香凝美术馆还重视艺术教育推广。

他们积极组织艺术讲座、艺术课程等活动,向公众传授艺术知识和技巧。

此外,他们还与学校合作,为学生提供实习机会,让他们能够亲身感受艺术创作的过程,并开拓他们对艺术的视野。

综上所述,何香凝美术馆通过展览、研讨会、艺术交流和教育推广等多种方式,为观众提供了一个了解和欣赏中国现当代艺术的机会,促进了中国艺术的发展和国际交流。

该馆的举办不仅为艺术家提供了一个创作发展的平台,也为观众提供了一个艺术欣赏和学习的场所。

何香凝美术馆因其积极的艺术推广工作和艺术理念的传承而成为中国现当代艺术界的重要一员。

.-

小组成员:

丘柏青201241410213

郑宜武201251208113

钟喜201251208106

一、简介

1995年5月13日,何香凝美术馆经中央批准兴建;1996年3月1日动工,1997年4月建成,4月18日正式开馆。

江泽民总书记亲自题写了馆名。

何香凝美术馆,中国第一个以个人名字命名的国家级美术馆,也是继中国美术馆之后的第二个国家现代博物馆。

美术馆建筑面积5000余平方米。

其建筑设计力求体现何香凝女士一生的品格和庄重、实效、适度的原则。

力求在现代建筑中隐含中国传统,点明它展出国画家作品的主题。

何香凝(1878.6.27

-1972.9.1)女,原名瑞

谏,又名谏,广东南海

(今广州市芳村区)人。

是我国著名革命家廖仲

恺的夫人。

何香凝女士

不仅是位社会活动家、

爱国者,还是我国知名

的女国画家。

二、总平面分析

它坐落在中国改革开放的窗口城市-深圳华侨城,毗邻驰名中外的三大文化旅游景区“锦绣中华”、“中国民俗文化村”、“世界之窗”,和民俗文化村西门入口紧相连。

在现场,首先注意到的是道

路的状况。

建筑正对着的是城市

的干道(深南大道),车流比较

密集快速。

同时美术馆的周边建

筑比较稀疏,没有一种很强烈的

都市感,反而略带郊区的悠闲。

美术馆建筑周边以树木环绕,而

中国民俗文化村的石林从其西

侧向后延伸。

建筑是对此基地所作出的处理是将

建筑远远地退离车来车往的道路,通过

下沉广场使之与道路分隔开,入口以二

十余米地人行天桥与人行道相接。

这种

处理方法使美术馆能够得到一个相对安

静的空间,一个更加休闲和生态的空间。

建筑地下一层,地上两层,嵌入基地,

避免障景。

下沉广场里东西向带状水池、

水池上东西向的入口弧墙,两者隐约地

强化的入口广场与道路平行的轴向关

系。

事实上,建筑的功能是在东西与南

北两个轴线的相互转换中展开的,例如

从入口到常年展区的路线是沿南北向纵

深展开的,而常年展区与临时展区之间

是通过延东西向的走廊转换的。

总平面图

三、功能分布

何香凝美术馆首先在功能分区上采用的是分层管理的方法,一层主要作为内部作业工作区,包括会议室办公用房、报告厅、画室、培训中心、裱画室等;对外开放的展览空间安排在二、三层。

由于道路与地段的高差,何香凝博物馆的主入口设在了二层,以一条长长的天桥与道路相连。

参观者从天桥进入博物馆,流线上可以很好地避免了与内部工作人员的流线产生交叉。

内部工作区与对外开放部分主要通过前厅里的螺旋楼梯联系。

一、二层之间的螺旋楼梯

弧形坡道

入口天桥

下沉庭院

次入口

主入口

内部工作区

对外开放部分

四、平面分析

(1)平面图:

(2)平面演化解析图:

缩小为过道

旋

转90

度

改变内部空间

三间五进

整合

何香凝美术馆的平面借鉴岭南传统三合院“三间两廊”民居即其组合手法,经变形重整形成,但在形式上依然具有高度的一致性。

可以说,这是传统院落住宅的现代演绎。

形成基本平面

纵深发展,三间两进

岭南建筑平面——三间两廊

五、功能流线

何香凝美术馆的建筑面积为5000余平方米,属于中小型博物馆,其在内部展览空间的流线组织上相对比较简单;何香凝美术馆的平面依照传统岭南三合院的平面布局,因此在中庭在平面上占用很大地位;美术馆的陈列室围绕两个中庭,一个大堂串联式布置,形成三个功能分区:(1)由三个陈列室串联,以大堂为中心的主展厅(图中浅红色部分),(2)以庭院为中心的,又三个陈列室串联形成的副展厅(图中浅黄色部分),(3)以门厅,进厅为中心布置的休息,公共空间(图中浅蓝色部分)。

三部分自成一体,又相互联系。

参观者既可以按照“门厅——进厅——主展厅——副展厅——门厅”的参观流线完成对美术馆的参观,又可按照“门厅——进厅——主展厅——门厅”,或者“门厅——副展厅——进厅”的参观流线进行参观;这样,给参观者在参观过程中可中途撤出参观的自由。

一层内部工作流线

二层参观流线

六、借景

借景是中国传统园林中一种最为常见的构景方法之一,何香凝美术馆中国民俗文化村接临,位于民俗文化村的北部。

美术馆设计中,建筑师通过巧妙的开窗,将借景手法运用到建筑设计上。

民俗文化村的假山假石成了何香凝美术馆中独特的中国山水画,丰富了艺术馆的艺术馆藏量。

通过借景手法,使得室外景色本身成了美术馆中一幅幅独特的中国山水画

三层参观流线

七、采光

博物馆建筑对于采光有特殊的要求,由于博物馆的展出功能,决定了光线不可直射展品,要求散射光照明。

何香凝美术馆结合平面立面,采取高侧窗,发光天棚,局部侧窗,采光井等方式采光,达到了丰富的光影效果。

(1)顶窗式——采光屋面(发光光天棚)

天井剖面

何香凝美术馆有三个天井(或中庭),其中为一个

露天庭院,一个为室内的中庭,另外一个则是有玻璃顶

的进厅。

(上图3号)该进厅有玻璃底盖顶,且有可开

启的散光板,晴天是可将直射下的强光减弱至人眼舒适

的强度;同时有丰富的光影效果;阴天或雨天时,又可

开启,满足雨天的采光需要。

(2)顶窗式采光——天窗采光

实景照片

采光剖面分析图

实景照片

图中所示的空间为另一个中庭,该中庭二层通高,使用天窗采光。

倾斜的玻璃将直泻下的阳光减弱,同时起到散射的作用,使得整个空间光线柔和充足。

也形成丰富的光影效果。

(3)局部侧面采光

图中所示位置为陈列室,采用局部侧面窗采光。

从图中可以看出,在陈列室的转角处设二层通高的立地玻璃角窗,同时二层局部缩进,使得空间更加丰富。

二层实景照片

实景照片

采光平面解析图

采光立面解析图

(4)长侧窗

采光示意图

实景照片

图中所示为茶室,公共活动空间,采用长侧窗采光。

因为开窗面积浇捣,因此采光充足,且有较大的景观,适合用于公共空间,营造明亮舒适的休息空间。

(5)陈列室入口侧面采光

采光剖面解析图

陈列室内部基本不开窗,在陈列室的入口处设有落地玻璃,从外部照射进入内部的光线经散射的作用照亮陈列室部分空间,辅以人工照明,使得空间光线柔和自然,不易产生视觉疲

劳。

(6)混合

实景照片

式采光

剖面解析图实景照片

实景照片

采用天窗,侧窗相结合,将展览室的墙面切去方形孔,将

从楼梯一侧的采光口进入的光线引入陈列室,既满足采光,又

达到丰富空间的效果。

小结:何香凝美术馆采用看多种采光方式,该博物馆的陈列室

布局为串联式,在陈列室的节点处会设有落地窗,这样可以使实景照片

得观众在观展过程中,可以自然的完成从“昏暗的陈列室——光亮的室外”的过渡,使观众不易产生视觉疲劳。

可以看出,采光口的设计影响了平面的设计,如采光井决定了一二层不能简单的重合;独特的采光口设计可以使建筑的造型别具一格,空间丰富多样;此外,采光方式设计的是否人性化,也是其好坏的标准;可以说,采光方式的设计,是博物馆设计的重中之重。

八、垂直空间

作为博物馆建筑,不同楼层在垂直空间上的联系都会相对比价丰富,但能做到像何香凝美术馆这样优秀的就不多了。

丰富的垂直空间是何香凝美术馆设计中的一大亮点。

一层是内部工作区,为了避免内部工作人员与参观者产生交叉,同时也为了文物保护的需要,一、二层之间的联系就只剩下两条楼梯。

楼梯口的设计也与相对隐秘。

二、三层是展览空间,二层“上空”形式分布在美术馆展览空间的各个区域,使二、三层之间的界线变得模糊,二层与三层就是一个密不可分的整体。

另外,楼梯也是联系垂直空间的重要构件,副展厅中剪式楼梯的运用,不经丰富了空间的联系,同时也使得空间的布置很构造上变得灵活和有趣。

在参观过程中,身处不同楼层之间的人们可以相互对话,相互交流。

展厅的上一层架一走道,不同楼层之间的参观者可以在不同角度欣赏同一作品。

通过楼层“上空”形式实现下层的对话。

剪式楼梯形成的丰富空间

中庭是何香凝美术馆的核心空间,这里展示的是何香凝女士的塑像以及

她的生平介绍。

中庭是一个开放性空间,四周的路线都与中庭有着视觉

上的联系。

(此照片拍摄于中庭两侧单跑楼梯的中间休息平台)

总结:

博物馆是人类文化遗产与自然文化遗产的宝库,是展示人类文明的橱窗,也是对公众进行文化普及的机构。

一定意义上博物馆还是一个国家经济发展水平。

社会文明程度的重要标志。

为了文物保护和空间氛围营造的需要,大多数博物馆都把空间设计得比较昏暗,然而在这样的环境中,参观者却容易产生审美疲劳,达不到最好的参观效果。

何香凝美术馆在设计中采用了中国传统四合院形式,加上灵活的开窗与采光,使得建筑简洁明亮。

建筑宜小、宜巧、宜藏、宜秀,与周围的人文景观和谐匹配。