远去的川盐古道

- 格式:doc

- 大小:477.00 KB

- 文档页数:3

川盐古道荆棘路:四川井盐如何外运川盐古道入鄂、入滇、入黔、入湘,与沿线各个水陆运盐口岸连结起来,构成庞大的川盐运输网络,而活跃于盐道和商镇上的,是来自五湖四海的盐商和盐工。

《天工开物》中的制盐工业作者:谭洪安滟滪如樸瞿塘深,鱼腹阵图江水心。

大昌盐船出巫峡,十日溯流无信音。

南宋淳熙四年(1177年),范成大卸下四川制置使(执掌军政的地方高官)一职,乘船顺长江东下,辗转回老家苏州休养。

瞿塘峡口的滟滪堆,鱼腹浦上的八阵图,沿途所见风物名胜,让这位诗人兴致勃发。

更重要的是,他告诉我们,至少840年前,运送川盐之船已在三峡航道上来往穿梭了。

千百年来,长江及其众多支流,都是川盐尤其是自贡井盐外运的重要水路通道。

当然,它并非唯一的通道。

丝盐茶马铜路通财也通通常所说的“川盐古道”,源头起于四川(包括今重庆)东部及南部产盐区,跨越川、鄂、湘、黔、滇各省,几乎贯穿整个中国中部与西南腹地,它不仅仅是一条运盐之路,而是数千年间逐步成型的庞大综合运输网络。

比如川盐入鄂。

且不说南宋时“大昌盐船出巫峡”的遥远历史,近代以来两次“川盐济楚”(太平天国与抗日战争时期),川盐古道都对中国的命运走向产生过不可估量的影响。

川盐入鄂之路,有“四横一纵”之说,“四横”即长江线、汉水线、清江线(鄂西南)和酉水线(川鄂湘交界),“一纵”即由万县、奉节等长江盐运码头出发,经陆路翻越大山到湖北恩施,再到湖南凤凰等地。

自贡盐场(含富顺)之盐,因地利之便,主要由长江线、清江线入鄂,又以长江线最为重要。

自贡井盐在流经境内的荣溪河装船后,顺沱江进入长江,经重庆、万县,过三峡,东抵宜昌、武汉等盐运码头。

众所周知,长江下游是淮盐销区,上游是川盐销区,中游自宜昌到洞庭湖流域,则是川盐、淮盐争夺的市场。

有意思的是,国运昌盛之时,中央政府一般采取压制川盐、鼓励淮盐的政策,国运衰败之际,长江上游因地势险要,易守难攻,中央政府又靠川盐救国,鼓励川盐外运,故有“国衰则川盐兴,国兴则川盐衰”的怪现象。

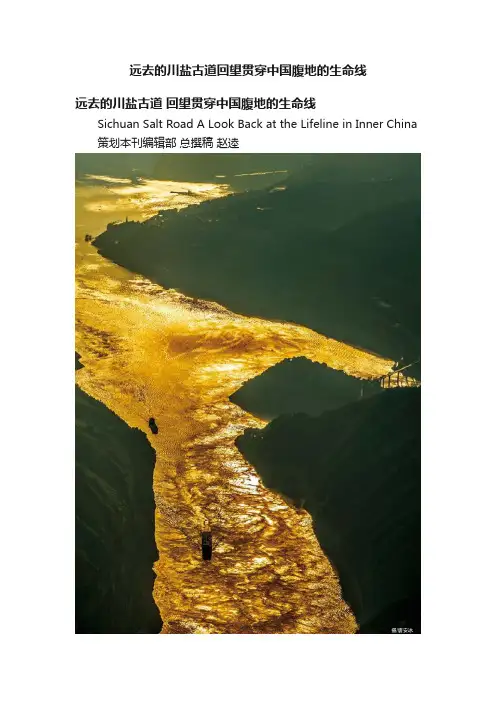

远去的川盐古道回望贯穿中国腹地的生命线远去的川盐古道回望贯穿中国腹地的生命线Sichuan Salt Road A Look Back at the Lifeline in Inner China 策划本刊编辑部总撰稿赵逵21世纪的中国人很难想象:在古代社会,盐对于国家经济和百姓生计具有何等的重要性。

中国的盐业资源主要有海盐、湖盐和井盐,川盐作为中国井盐的代表,在历史的长河中扮演过不可或缺的角色。

追溯历史,我们不难发现,由于特殊的地质构造,在四川盆地东部曾经分布着大量的天然盐泉,人类因看见动物舔食盐水而找到了盐泉,并创造了“不绩不经,服也;不稼不穑,食也……”的远古辉煌。

战国末年,李冰在今成都双流地区首凿广都盐井,揭开了中国井盐生产的序幕。

自此开始,一座座盐场应运而生。

历史上,自贡盐场是四川最重要的产盐基地,到了民国初年,1.2万多口盐井遍布在自贡的土地上,密集程度堪称全国第一,自贡也因此成为中国最大的井盐产地。

不仅如此,当地最著名的燊[shēn]海井深达1001.42米,是世界上第一口超千米的大井。

而在重庆市巫溪县的宁厂古镇——巫咸古国的中心地带,制盐产业也非常繁荣,直到上世纪80年代才开始衰落。

大规模的制盐产业带动了地方经济的发展,让川盐经历了数千年的繁荣。

由于大多数盐场都位于长江干道及其支流上,所以川盐最初的运输,自然依赖于水路。

这些江河与连接各运盐口岸的陆运盐道一起,构成了一个巨大的川盐运输网络,形成四大线路——川鄂古盐道、川湘古盐道、川黔古盐道和川滇古盐道,串连起四川、湖南、湖北、云南、贵州等地。

本文作者及其团队在翻越西南大山考察时,就曾发现在连绵群山的古村脉络中,蕴藏着一系列如毛细血管蔓延、铺展的古盐道,而在这些盐道上的村落里,很多古稀老人都有不远千里到四川(包括重庆)背盐的经历,更令人难以想象的是,如今唾手可得的盐,过去不仅维系着百姓个体的生存,还支撑着整个国家的经济命脉——在太平天国运动和抗日战争期间,“川盐济楚”,为维持和推动战时经济起到了重要作用。

川黔古盐道川盐运往贵州习水的古道有一条近路,就是从四川合江福宝大漕河码头背(驮)盐起坡,沿大漕沟古道进天堂坝(25公里),在龙氏客栈夜宿,第二天一早上路,登轿子山红牵子岩,出川黔两省交界的武定门。

在关口上,经官兵检验交纳过境税放行。

沿岩半古道,下贵州习水县三盆河乡的天水村(25公里),就把川盐背(驮)到习水河上船(40公里),走水路下行梓潼、遵义,上水走太平、二郎古镇。

据地方史专家吴鹏全先生考证,这条川盐古道早在唐宋时就是川盐入黔的必经之道。

元末明初,大漕河福宝古渡口成为川盐集散地。

清康熙时,因盐运而有新场,这个地方后来改叫福宝,成为川南政治、经济、文化中心。

这条藏在福宝原始林区的川盐商道,记载的历史已有千余年了。

一个偶然的机会,我沿着背盐汉子和驮盐马帮人曾经走过的路,闯进了这条神秘的川黔古盐道。

大鹿洞神秘的陈三元古寨从天堂坝出发,运盐古道沿大漕沟上行,在5公里处有一块石碑,碑上刻有三个大字:三元寨。

我从村民处打听了去古寨的路线,越过漕河上的木桥,爬上坡是一栋由丹岩石砌成的楼房,村民叫它红房子,是三元寨后人陈世江的住宅。

主人家告诉我,他们祖上是“江西义门陈氏”,奉旨入川而来,插占在福宝,后发?F大鹿洞依山傍水,是一处风水宝地,就搬到这儿在半山修了陈氏“义门堂”,大大小小有48问房,占地十余亩。

有大朝门,有吊脚回廊,有正堂、客厅、厢房、耳房、厨房、银库、武库、仓库和左右碉楼,院中有天井、水池、花间、苗圃和小戏楼等。

从《陈氏族谱》中我们得知,清同治元年(1862年),石达开率10万人马占合江,占福宝,很快要打进天堂坝,陈氏族人为此惊慌不已,族长陈三元接到朝廷密旨:“坚壁清野,筑寨固守”,抵抗义军和川黔匪盗。

为了保家护院,在距“义门堂”老屋2.5公里远的二层岩上,修筑了寨子。

从溪沟到二层岩古寨约200米,几乎是八十度的岩壁,有一条“之”字形用小青石板砌成的路。

路几乎被野草掩盖了。

每年清明节时,陈氏族人祭祀先祖陈三元及其夫人,才有人上古寨。

2012.09学教育39川盐古道及文化初探彭恩(遵义师范学院,贵州遵义563002)[摘要]经历了数千年的“川盐古道”,为其周边地区带来了各种各样的地域形态的变化以及经济和文化的巨大影响。

本文对“川盐古道”形成的原因及其路线分布图进行初步探讨,为保护古道略尽薄力。

[关键词]川盐古道;文化;初探“川盐古道”起源于西南,贯穿了整个中原大部分地区。

它兴起于盐运业的产生,对今天湖北、湖南和贵州交汇地区产生了不可言语的影响,为当地的经济发展发挥了不可忽视的作用。

随着今天各种宽阔马路的修筑各种先进运输工具的出现,这条隐藏在崇山峻岭中的古道也慢慢淡出了人们的视线。

各种历史资料对这条古道的记载也是模糊不清,在这千百年来的历史中,这条古道无形之中就积淀了无数宝藏,让我们对其仰望,为其叹服。

一、“川盐古道”的由来和分布范围我国井盐的生产晚于池盐和海盐,其产生的历史从战国晚期李冰凿穿广都盐井开始,到如今已有2000多年的历史了,到魏晋南北朝时期主要集中在四川地区。

以剑南道东川和西川最多。

1、“川盐古道”的由来我们今天吃的食盐,在很多时候都是叫的“盐巴”,但是盐巴的由来很多人都是不知道的,概因最早是在巴国生产,由巴人加工而来。

古巴国境内分布着众多盐泉,如渝东的巫山盐泉,开县的温汤井盐泉,忠县的井溪盐泉等,盐巴在巴国生产,也远销境外,巴人也因此而富裕起来,巴国也由此而兴盛。

使得人们的生活也因为盐而达到“不绩不经,服也。

不稼不樯,食也。

”[1]的地步。

因为盐巴不易变质和腐烂,而且还便于携带和保存,而对于那些居住在大山中的不会自己产盐的山民来说,是不可或缺的中介物。

而最早的盐巴交易也开始了。

透过历史的缝隙,我们可以看到,因为盐巴巴国兴盛了,但是其没有保护盐巴这一兴盛更本的实力,多以它的兴盛是短暂的,不会长久。

因此巴国饱受战乱之苦,而巴人为了保护自己的利益和人身安全,在克服长江水路的自然天险的同时,形成了一条连接巫溪、元阳。

贯通湖北、湖南、贵州等地区的,掩藏在深山中的由巴人控制的古盐道。

古盐道历史概述在古老的华夏大地上,有两条“路”影响深远。

一条是以丝绸贸易为主体的“丝绸之路”,另一条是以茶叶贸易为主体的“茶马古道”。

其实,还有一条更为古老、绵长的古道,那就是隐匿在秦巴崇山峻岭间的古盐道。

这也是第三次(2011年12月结束)全国文物普查中的重大发现之一。

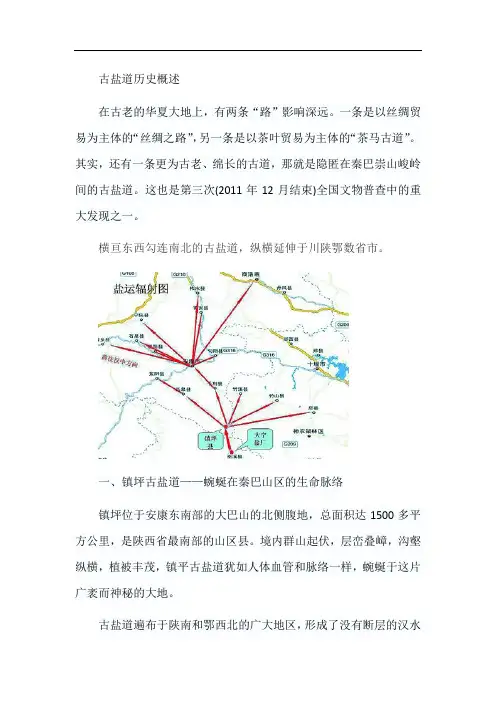

横亘东西勾连南北的古盐道,纵横延伸于川陕鄂数省市。

一、镇坪古盐道——蜿蜒在秦巴山区的生命脉络镇坪位于安康东南部的大巴山的北侧腹地,总面积达1500多平方公里,是陕西省最南部的山区县。

境内群山起伏,层峦叠嶂,沟壑纵横,植被丰茂,镇平古盐道犹如人体血管和脉络一样,蜿蜒于这片广袤而神秘的大地。

古盐道遍布于陕南和鄂西北的广大地区,形成了没有断层的汉水文化和巴楚文化交融发展的文化长廊。

地处秦巴深处的镇坪虽不产盐,但却是大宁盐远销秦巴山区的唯一通道,且完整地保存着纵贯全境长达153公里的古盐道。

那么,这条古盐道是怎样形成的?它的源头在哪里?它曾对陕南及鄂北地区乃至汉水流域的历史进程有什么影响?镇坪古盐道南起巫溪县大宁盐厂,沿大宁河向北,翻大巴山主脊鸡心岭(今鄂、渝、陕三省、市交界处)后,进入镇坪的南大门——钟宝镇。

运到钟宝镇的盐随后分三条路被运往各地。

一条向东进入湖北竹山、竹溪、房县三县;一条向西经岚皋县达紫阳,入汉中镇巴县;最远、最重要的一条一路向北纵贯镇坪全境,直达金州(今安康)。

镇坪古盐道距今已有5000多年的历史关于古盐道的历史,最早成书于东晋的《华阳国志》中有这样的记载:“虞夏之时,巫国以盐业兴。

”巫国,既以现在的重庆巫溪县、陕西镇坪县为中心的广大地区。

《舆地纪胜》也记载:“宝山咸泉,其地初属袁民,一日出猎,见白鹿往来于上下,猎者逐之,鹿入洞不复见,因酌泉之味,意白鹿者,山灵发祥以示也。

”在巫溪县城有一个离盐泉不远的白鹿镇,据说集镇的名称就是因此而来。

近现代关于镇坪古盐道的记载更是数不胜数,《盐茶》一书载:“天不爱宝,养活无数生命……山民之肩挑背负,赴盐厂买盐者,冬春之间,日常数千人。

消失的川盐古关,被遗忘的龚龙古道

钱玮

【期刊名称】《风景名胜》

【年(卷),期】2018(000)009

【摘要】说起重庆的龚滩古镇和乌江水运的前世今生,就不能不先说一下中国历代独特的特产品贸易交通网络,这些特产品流通和交易,对于整体地区的交通网和城镇发展影响极其巨大,一个个历史名镇都如珍珠一样,分布在这些交通网的关键节点上。

【总页数】6页(P92-97)

【作者】钱玮

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】F724.782

【相关文献】

1.川盐古道研究刍论--基于川盐古道的实地考察 [J], 邓军

2.探寻一条被遗忘的古道——阿干古道探访考察记 [J], 彭维国

3.关陇古道:r一曲陇头水万古离别愁 [J], 王文元

4.景观基因理论视角下川盐古道上盐业古镇发展研究:以重庆段为例 [J], 黄玲; 冯维波

5.古道风韵——川盐古道系列考察掠影 [J], 邓军

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

[键入文字]

川盐古道研究的刍论

川盐古道,是一条可与茶马古道、南方丝绸之路媲美的重要战略性物资通道,是由多条水路和陆路组成的源于四川(含重庆)产盐区通过食盐运销辐射到四川、重庆、湖北、湖南、贵州、云南及陕西等地的运盐古道,在沿线许多地方,被老百姓叫作“盐大路”或“老大路”,具有重要的研究意义和价值。

但是,目前学界对川盐古道的历史和现状、形成背景、运输路线、内涵、特征、价值构成和文化遗产体系等方面的基础性研究和学理性研究都还十分欠缺。

2014 年4 月至11 月,笔者参加了自贡市盐业历史博物馆组织开展的“寻访川盐古道”大型学术考察,在对川、滇、黔、鄂、湘、陕、渝七省(直辖市)境内的川盐古道进行田野考察的基础上,结合已有的研究成果,本文拟对川盐古道研究的意义、价值、存在的问题及研究的创新和深化问题等进行初步的论述,希引起学界对川盐古道研究的重视,以推动进一步的深化研究。

一、研究意义和价值

(一)研究意义

1、学术意义

长期以来,学界对中国盐业史的研究重点倚重于生产方面,对盐业运销及由此衍生出的社会文化内涵的研究则比较欠缺。

作为绵亘在我国大西南并辐射到中南地区的川盐古道,有其自身的历史背景、地理环境和社会文化生态,可作为我们观察和研究食盐运销的一个典型案例,探究盐运古道与区域社会文化之间的关联,挖掘盐道内部多元文化互动、交融、共生的文化生态系统与社会变迁情景。

首先,对川盐古道的研究有助于认识在历史上占有重要地位的川盐具体的运输和销售情况,能进一步丰富和扩展盐业史、盐文化的研究,有利于构建川盐文化的体系,是一个重要的研究方向和学术生长点。

其次,以川盐古道为研究对象,有助于挖掘川盐对区域社会、经济和文化的影响。

通过盐的运输和“流

1。

“川盐古道”文化线路的特征解析杨 雪 松赵 逵中图分类号 TU-092文献标识码 A文章编号 1003-739X(2008)10-0211-05摘 要 “文化线路”遗产保护近年来备受关注。

“川盐古道”作为一条潜在的文化线路,在巴国控制上千年的时间中逐步被开辟出来,它以川东产盐地区为中心,辐射周边,空间范围极大,覆盖中国华中、西南大片地区。

历代的兴建和维护使得古道留下许多历史文化遗存,通过分布其上的各类物质文化遗产,以及非物质文化遗产得到了体现。

“川盐古道”在时间上几乎纵贯该地区人类的发展史,对中国内陆各民族的生存发展起着重要作用,成为连接了不同地域、不同民族文化的纽带,促成了我国重要的文化沉积带的形成。

“川盐古道”的时间特征、空间特征、文化特征以及功能和目的性,符合马德里会议制定的文化线路的四个基本判别标准。

古道拥有极为珍贵的文化遗产和宝贵的自然资源,对它展开系统研究,将会在自然科学、社会科学领域产生深远的影响。

关键词 川盐古道 文化线路特征Abstract The heritage protection of “cultural route” has received much concernin recent years. As a potential cultural route, the “Ancient Salt Path in Sichuan” was opened up gradually for about a thousand year under Ba State control, taking the salt-producing areas in eastern Sichuan Province as the core and radiating the peripheral areas, which covers the most areas of central and southwest China. Many historic remains have been reserved along the pathby building and protecting them long before, which could be reflected by the varied tangible cultural heritages and intangible cultural heritages distributed there. “Ancient Salt Path in Sichuan” nearly passes the human history of this area.It plays an important role in development of Chinese mainland nationalities, connects cultures of different regions and nationalities, and accelerates the formation of Chinese important cultural aggradation zone. The characteristics of time, space and culture of the path as well as its function and intention all accord with the four basic standards of cultural route established in Madrid Conference. The path processes precious cultural heritage and natural resource. To take systematic research on them would have far-reaching influence on the fi elds of natural science and social science.Key Words “Ancient Salt Path in Sichuan”, Characteristic of cultural route1 “文化线路”遗产保护概述1968年在美国召开 “世界遗产保护”白宫会议,“呼吁保护世界的自然风景区和文化遗产,这是公开发表的官方关于文化和自然遗产合二为一的最早声音之一。

古盐道历史概述古盐道历史概述在古老的华夏大地上,有两条“路”影响深远。

一条是以丝绸贸易为主体的“丝绸之路”,另一条是以茶叶贸易为主体的“茶马古道”。

其实,还有一条更为古老、绵长的古道,那就是隐匿在秦巴崇山峻岭间的古盐道。

这也是第三次(2011年12月结束)全国文物普查中的重大发现之一。

横亘东西勾连南北的古盐道,纵横延伸于川陕鄂数省市。

一、镇坪古盐道——蜿蜒在秦巴山区的生命脉络镇坪位于安康东南部的大巴山的北侧腹地,总面积达1500多平方公里,是陕西省最南部的山区县。

境内群山起伏,层峦叠嶂,沟壑纵横,植被丰茂,镇平古盐道犹如人体血管和脉络一样,蜿蜒于这片广袤而神秘的大地。

古盐道遍布于陕南和鄂西北的广大地区,形成了没有断层的汉水二、虞坂古盐道虞坂盐道,因盐而生。

本名盐坂,因地处古虞国地境,故又名虞坂。

源于春秋时期,被史学专家定位为“中国第一条国道”。

这是一条生生从青黑色山岩腰麓上凿出来的,依着山势,曲折蜿蜒,形如长槽,故名“青石槽”。

虞坂古盐道始凿于西周初期,明正德八年御史张士隆曾对青石槽路段进行过扩凿。

废弃于二十世纪五十年代初。

该盐道从张店镇坪头铺下山,至盐湖区东郭镇磨河村南山底出,沿途山势险峻,坡道盘曲,路面坎坷不平。

现存路面宽2—4米,全长约8公里。

翻越山峻谷深的中条山,连接运城盐池和黄河茅津渡,西出秦陇,南达樊邓,北及燕代,东逾周宋,甚至更远……于是行旅往来,商贾运输,帝王巡行,皆取此道……是谁,将喘息的日影葬于古道;是谁,用清澈的铃铛摇醒千年的感慨;是谁,用高亢的山歌追赶条山的鸟鸣;是谁,超然于古道之上,传递着文明的圣火?最著名的古锁阳关三、川鄂古盐道神农架古盐道,被学者们誉称为南方“丝绸之路”。

川鄂古盐道起自川东(现渝东)巫溪县的宁厂镇古盐厂。

宁厂镇古盐厂是我国最早十大制盐地之一,号称盐都,盐业开发有5000多年的历史。

据《四川上古史新编》一书记载,盐业开发大概与尧舜禹同时。

在湖北神农架和重庆市巫溪县之间,川鄂古盐道始于明末,兴盛于清朝,淡出于二十世纪五六十年代。

川盐古道上的传统聚落与建筑研究川盐古道上的传统聚落与建筑研究川盐古道作为一条重要的贸易通道,在中国古代经济发展中扮演着重要的角色。

这条古道的沿线有许多传统聚落和建筑,这些聚落和建筑的形成和发展与地理环境、历史背景、文化传统等密不可分。

本文将从川盐古道上的传统聚落和建筑的历史渊源、布局特点、建筑风格和保护现状等方面进行研究。

一、历史渊源川盐古道是古代川西与中原地区之间重要的贸易通道之一,其历史可以追溯到唐代。

随着盐业的兴盛和交通的发展,沿线的传统聚落和建筑也逐渐兴起。

这些聚落和建筑在历史上不仅为商贾提供了休息和交易的场所,同时也是当地居民生活的重要依托。

二、布局特点在川盐古道上的传统聚落和建筑的布局方面,一般呈现出线性和沿道两侧集聚的特点。

这种布局方式一方面可以方便行人和商贾的交通和交易,另一方面也有助于防御外敌的侵袭。

传统聚落和建筑的布局还会因地形和气候等因素而有所差异,例如在山区,会充分利用山势和水源等自然条件进行布局。

三、建筑风格川盐古道上的传统聚落和建筑以木质结构为主,建筑风格多样。

其中,最具代表性的是川西木构建筑,其特点是采用多跨悬挑式结构,并以木材为主要材料,这种建筑风格在川西地区广泛应用。

此外,还可以看到土坯墙、砖墙、石墙等材料的建筑,这些建筑风格反映了当地人民对于建筑材料的选择和利用。

四、保护现状在当今社会,川盐古道上的传统聚落和建筑面临着许多保护和传承的挑战。

一方面,城市化进程的加快,许多传统聚落和建筑被拆除或改造,导致了建筑风格的丧失。

另一方面,旅游开发和商业化的影响,使得一些传统聚落和建筑失去了原有的功能和特色。

因此,保护传统聚落和建筑的工作亟待加强,需要政府、学者和社会各界的共同努力。

总结起来,川盐古道上的传统聚落和建筑是中国古代经济和文化发展的重要见证,研究它们对于深入了解中国传统社会和文化具有重要意义。

同时,保护和传承传统聚落和建筑也是我们的责任和义务。

通过加强保护和研究工作,我们可以更好地传承和利用这些宝贵的历史遗产,为我们的子孙后代留下更加丰富多样的文化资源川盐古道上的传统聚落和建筑是中国古代经济和文化发展的重要见证。

川盐古道的故事

川盐古道是一条古老的贸易路线,连接了四川盆地和中原地区。

在古代,川盐是一种非常重要的商品,而川盐古道正是贩运川盐的主要通道。

川盐古道的历史可以追溯到两千多年前。

据史书记载,春秋时期,川西一带已经开始盐业的发展。

到了汉代,川盐已经成为了全国盐业的重要组成部分。

为了方便贩运,人们开始修建川盐古道。

川盐古道全长约2000多公里,主要经过四川、陕西、河南、山东等省份。

它的南起地点在四川省广汉市,北至山东省东平县。

沿途可以看到许多历史遗迹和美丽景色。

在古代,川盐古道的重要性不言而喻。

它不仅是贩运盐的主要通道,同时也是中原地区与西南地区进行文化、经济交流的重要途径。

许多文化和艺术品也是通过川盐古道传播到了全国各地。

随着时代的变迁,川盐古道的重要性逐渐减弱。

但是,它仍然是中国历史上重要的交通路线之一。

如今,川盐古道已经被列为国家重点文物保护单位,成为了人们了解古代中国交通和文化的重要窗口。

走在川盐古道上,可以感受到历史的沉淀和文化的熏陶。

它见证了中国古代的辉煌,也留下了无数珍贵的历史遗迹。

川盐古道的故事,就是中华民族的历史和文化的写照。

- 1 -。

茶盐古道的故事您知道茶盐古道不?那可藏着不少有趣的事儿呢。

以前啊,在那些交通还不发达的年月里,茶和盐可都是金贵的东西。

茶,是人们提神解乏的好饮品,盐呢,更是人体离不开的调味品。

可是产茶的地方和产盐的地方往往隔得老远。

这时候,茶盐古道就像是一条神奇的纽带,把它们连接起来啦。

这古道上,来来往往的都是些什么人呢?有那些挑着重重担子的脚夫。

您想啊,他们可真是不容易。

担子这头是茶,那头是盐,一路晃晃悠悠地走着。

那茶是用麻袋装着,茶叶的清香在一路上若有若无地散发着;盐呢,可能是用粗布包着,或者装在特制的罐子里,生怕撒了一点。

这些脚夫们,一步一个脚印,在那蜿蜒的古道上踏出了深深的痕迹。

据说有个叫李老三的脚夫,那可是古道上的名人。

他呀,力气大得很,而且为人特别憨厚老实。

每次挑着茶盐,不管是烈日炎炎,还是刮风下雨,他都稳稳当当地走在古道上。

有一次,遇到个年轻的小后生,想跟着他一起走这茶盐古道讨生活。

小后生一开始信心满满,可没走多远就累得气喘吁吁。

李老三就笑着对他说:“小伙子,这古道可不简单嘞,它就像个严厉的考官,你得慢慢和它打交道。

”然后李老三就一边走,一边给小后生讲着走古道的窍门,比如怎么调整呼吸,担子怎么挑着省力。

沿着这古道,还有很多小村落。

这些村落就像一颗颗明珠,镶嵌在古道两旁。

每到一个村子,脚夫们就可以歇歇脚,补充点干粮和水。

村子里的人也特别热情,他们盼着脚夫们带来外面的消息。

有时候脚夫们还会用自己挑的盐换点村里的土产,像新鲜的鸡蛋啊,自家做的腊肉啊。

这一来二去的,古道不仅是运输的路,还成了交流信息和货物交换的通道。

有个村子里流传着一个关于茶盐古道的浪漫故事。

说是有个茶商的女儿,长得那叫一个水灵。

她跟着父亲沿着古道去收茶,在途中的一个小镇上,遇到了一个贩卖盐的年轻小伙子。

两人一见钟情,可是按照当时的规矩,茶商和盐贩的生意有很多讲究,他们的爱情遭到了很多人的反对。

但是这两人可不管,他们就靠着这茶盐古道偷偷地见面。

四川自贡井盐遗址及盐运古道考察简报作者:四川省文物考古研究院来源:《南方文物》2016年第01期四川自贡因盛产井盐闻名遐迩,它因盐业而兴、因盐业而立市,甚至城市的名字都取“自流井”和“贡井”的第一字合称自贡市,城市中至今仍处处可见盐业发展的历史遗存。

但是限于各种原因,此前对自贡的井盐遗址、盐运古道以及其它类型文物的考古调查和发掘工作开展较少。

为全面了解自贡井盐遗址及盐运古道的状况,2014年9月,来自于北京大学、中国人民大学、国家博物馆、故宫博物院、社科院考古所、湖南省文物考古研究所、四川师范大学、四川省文物考古研究院等高校及科研院所的考古学、建筑学、交通史、盐业史方面的专家以及自贡有关方面的专家,对自贡井盐遗址及盐运古道进行了多领域、多学科的全面、系统的考察;考察结束后,针对前期考察的重点发现和专家的建议,考古人员又针对多处文物点进行了深入的调查、勘探和试掘工作。

2015年12月上旬,四川省文物考古研究院、贵州省文物考古研究所、自贡市文化广电新闻出版局又组织三十余位专家开展了“川黔古盐道”的考古调查,区别与上次考察偏重于水道,这次在自贡市内着重考察了盐运陆路。

两次共考察文物点百余处,这些文物点包括古盐井、古建筑、运盐古道等等,其中的大部分与盐业生产、贸易、运销等有关。

一,自贡盐业史自贡的井盐生产可追溯至东汉时期。

最早在东汉崔驷的《博徒论》中就提到了“江阳之盐”,其时富顺等地区即属于犍为郡江阳县,由此也被认为是自贡地区产盐之始;常璩《华阳国志·蜀志》中也提到“江阳县……有富义盐井”。

大公井是继富义盐井后自贡境内兴起的又一盐业生产中心。

《元和郡县图志》记载:“公井县,本汉江阳县地,属犍为郡,周武帝于此置公井镇,隋因之,武德元年于镇置荣州,因改镇为公井县……县有盐井十所,又有大公井,故县、镇因取为名”④。

可见在北朝时期,自贡的大公井地区已经因盐而兴,成立公井镇,而唐代更是设立了公井县。

此时富世井⑤也继续生产,《旧唐书·地理志》即记载“隋富世县……界有富世盐井。

川黔古盐道川盐运往贵州习水的古道有一条近路,就是从四川合江福宝大漕河码头背(驮)盐起坡,沿大漕沟古道进天堂坝(25公里),在龙氏客栈夜宿,第二天一早上路,登轿子山红牵子岩,出川黔两省交界的武定门。

在关口上,经官兵检验交纳过境税放行。

沿岩半古道,下贵州习水县三盆河乡的天水村(25公里),就把川盐背(驮)到习水河上船(40公里),走水路下行梓潼、遵义,上水走太平、二郎古镇。

据地方史专家吴鹏全先生考证,这条川盐古道早在唐宋时就是川盐入黔的必经之道。

元末明初,大漕河福宝古渡口成为川盐集散地。

清康熙时,因盐运而有新场,这个地方后来改叫福宝,成为川南政治、经济、文化中心。

这条藏在福宝原始林区的川盐商道,记载的历史已有千余年了。

一个偶然的机会,我沿着背盐汉子和驮盐马帮人曾经走过的路,闯进了这条神秘的川黔古盐道。

大鹿洞神秘的陈三元古寨从天堂坝出发,运盐古道沿大漕沟上行,在5公里处有一块石碑,碑上刻有三个大字:三元寨。

我从村民处打听了去古寨的路线,越过漕河上的木桥,爬上坡是一栋由丹岩石砌成的楼房,村民叫它红房子,是三元寨后人陈世江的住宅。

主人家告诉我,他们祖上是“江西义门陈氏”,奉旨入川而来,插占在福宝,后发?F大鹿洞依山傍水,是一处风水宝地,就搬到这儿在半山修了陈氏“义门堂”,大大小小有48问房,占地十余亩。

有大朝门,有吊脚回廊,有正堂、客厅、厢房、耳房、厨房、银库、武库、仓库和左右碉楼,院中有天井、水池、花间、苗圃和小戏楼等。

从《陈氏族谱》中我们得知,清同治元年(1862年),石达开率10万人马占合江,占福宝,很快要打进天堂坝,陈氏族人为此惊慌不已,族长陈三元接到朝廷密旨:“坚壁清野,筑寨固守”,抵抗义军和川黔匪盗。

为了保家护院,在距“义门堂”老屋2.5公里远的二层岩上,修筑了寨子。

从溪沟到二层岩古寨约200米,几乎是八十度的岩壁,有一条“之”字形用小青石板砌成的路。

路几乎被野草掩盖了。

每年清明节时,陈氏族人祭祀先祖陈三元及其夫人,才有人上古寨。

远去的川盐古道

作者:

来源:《环球人文地理》2017年第05期

21世纪的中国人很难想象:在古代社会,盐对于国家经济和百姓生计具有何等的重要性。

中国的盐业资源主要有海盐、湖盐和井盐,川盐作为中国井盐的代表,在历史的长河中扮演过不可或缺的角色。

追溯历史,我们不难发现,由于特殊的地质构造,在四川盆地东部曾经分布着大量的天然盐泉,人类因看见动物舔食盐水而找到了盐泉,并创造了“不绩不经,服也;不稼不穑,食也……”的远古辉煌。

战国末年,李冰在今成都双流地区首凿广都盐井,揭开了中国井盐生产的序幕。

自此开始,一座座盐场应运而生。

历史上,自贡盐场是四川最重要的产盐基地,到了民国初年,1.2万多口盐井遍布在自贡的土地上,密集程度堪称全国第一,自贡也因此成为中国最大的井盐产地。

不仅如此,当地最著名的燊[shēn]海井深达1001.42米,是世界上第一口超千米的大井。

而在重庆市巫溪县的宁厂古镇——巫咸古国的中心地带,制盐产业也非常繁荣,直到上世纪80年代才开始衰落。

大规模的制盐产业带动了地方经济的发展,让川盐经历了数千年的繁荣。

由于大多数盐场都位于长江干道及其支流上,所以川盐最初的运输,自然依赖于水路。

这些江河与连接各运盐口岸的陆运盐道一起,构成了一个巨大的川盐运输网络,形成四大线路——川鄂古盐道、川湘古盐道、川黔古盐道和川滇古盐道,串连起四川、湖南、湖北、云南、贵

州等地。

本文作者及其团队在翻越西南大山考察时,就曾发现在连绵群山的古村脉络中,蕴藏着一系列如毛细血管蔓延、铺展的古盐道,而在这些盐道上的村落里,很多古稀老人都有不远千里到四川(包括重庆)背盐的经历,更令人难以想象的是,如今唾手可得的盐,过去不仅维系着百姓个体的生存,还支撑着整个国家的经济命脉——在太平天国运动和抗日战争期间,“川盐济楚”,为维持和推动战时经济起到了重要作用。

从产地到消费者,古盐道好似一条生命线,融入并改变了人们的生活。

这贯穿中国腹地的千年古道,因盐而兴,成为推动经济、传播文化的重要载体,成为连接不同地域、不同文化的纽带。

它虽然没有茶叶的芬芳,没有丝绸的华丽,但其历史意义却丝毫不亚于茶马古道和丝绸之路。

只是由于近代海盐提炼技术的完备,海盐完全取代了井盐,四川的盐井才被逐渐遗忘,古盐道也因为隐藏深山、路途艰险而淡出人们的视野。

虽然古盐道退出了运盐的历史舞台,但盐道上那些因盐而兴的古镇,却依然存在。

这些盐业古镇,曾经因盐而富甲一方,但随着时代的变迁而在无奈中沉寂。

古镇上,至今还点缀着为过往盐商提供食宿的客栈、商铺,保留着盐井、盐神庙、盐业会馆等丰富的建筑遗

存,这些遗存浸透了浓郁的移民色彩,无论是秦商的南下,还是徽商的西进,都在诸如封火墙和天井院落之类的实物中得到了见证。

当繁华遁入空门,盐味渐渐淡去,历史似乎也被尘封。

于是,我们的团队深入巴蜀大山,重走川盐古道,尽力揭开那段历史。

当尘埃拂去,露出的不仅有晶莹透亮的盐,更有川盐曾经的兴盛所折射出的辉煌的盐业史、建筑史和民俗史。

因此我们完全可以说,那些曾经穿行于中西部的大江大河、群山峻岭间的川盐古道,无疑是中国历史的一条条鲜活的血脉,也是中国古代盐业经济的生命线。