中国画构图的基本特点及表现形式

- 格式:doc

- 大小:5.15 KB

- 文档页数:2

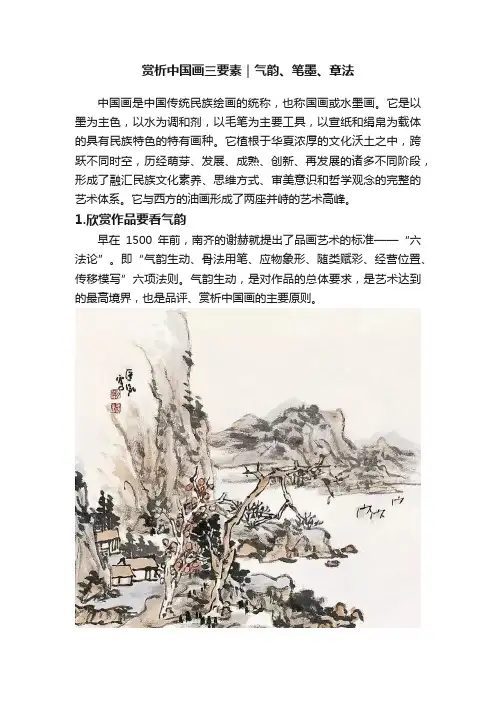

赏析中国画三要素|气韵、笔墨、章法中国画是中国传统民族绘画的统称,也称国画或水墨画。

它是以墨为主色,以水为调和剂,以毛笔为主要工具,以宣纸和绢帛为载体的具有民族特色的特有画种。

它植根于华夏浓厚的文化沃土之中,跨跃不同时空,历经萌芽、发展、成熟、创新、再发展的诸多不同阶段,形成了融汇民族文化素养、思维方式、审美意识和哲学观念的完整的艺术体系。

它与西方的油画形成了两座并峙的艺术高峰。

1.欣赏作品要看气韵早在1500年前,南齐的谢赫就提出了品画艺术的标准——“六法论”。

即“气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写”六项法则。

气韵生动,是对作品的总体要求,是艺术达到的最高境界,也是品评、赏析中国画的主要原则。

气韵,在传统中国画中,是指神气与韵味的总和。

石涛曰“作书作画,无论老手后学,先以气胜得之者,精神灿烂,出之纸上”。

元代杨维桢指出:“故论画之高下者,有传形,有传神。

传神者,气韵生动是也。

”清代唐岱谈到:“六法原以气韵为先,然有气则有韵,无气则呆板矣。

”清方薰则说:“气韵生动,须将生动二字省悟,能会生动,则气韵自在”。

由于历代艺术家的分析、总结,气韵生动成了绘画的首宗要义,成为画家在创作中追求的最高目标,也成为中国画品赏的主要准则。

总之,气韵生动是绘画的一种整体感应,是一种精神透析,是一种生命状态领悟。

好的作品总是伴随着气韵而生,历史上流传下来的佳作,都具备气韵生动的特点。

2.欣赏作品要看笔墨“六法”中,谢赫将“骨法用笔”列在第二位。

“骨法”在中国画中指的是运用线条作为骨架进行造型的方法。

它融合了汉字书法中用笔的规律和美学原则,体现出线条的力度、质地和美感。

通过不同的线条去体现笔墨的动态、势向、韵律、节奏,以写神、写性、写心、写意为目的。

中国画以线条构成,是与中国艺术家对线条的情有独钟和独特感受分不开的。

我们绘画的先祖认为,以点作画易于零散、琐碎,以面作画易于模糊、平板,用线最易捕捉物体的形象及动感,最适宜发挥毛笔、水墨、宣纸绢帛的特性。

谈谈中国画的构图构图,在古代又称为“经营位置”、“章法”、“布局”等,构图过程又是一个绘画的诸技法因素构成的过程,因为艺术家只能通过构图才能把自己的创作意图通过一定的技法展现出来,所以构图是决定一幅画成败的关键,也是艺术作品的最后完成阶段。

构图的法则在中画绘画中,构图的法则是多种的,中西的构图的规律,没有区别、又有联系,因为绘画的总的规律是一致的,我们对绘画的总的规律作一下介绍。

1 、形象是构图的根本与基础。

在美术各门类中,无论是雕塑、工艺美术和建筑艺术都面临着一个造型,塑造形象的问题,形象是绘画的生命。

创造生动传神,具有个性的艺术形象是一个画家一生的不懈追求,艺术形象的获得往往选于构图的形成,只有形象产生了才能去“经营”它的“位置”,形象的个性的差异,又是区分画家风格的手段之一。

2 、对比的规律是构图的首先法则。

对比是绘画艺术表现的主要技巧手段,也是一切艺术的表现技巧。

对比即是矛盾,在绘画上它表现为形式的对比,因为绘画是通过形式而体现内容的,比如黑与白、动与静、强与弱,疏与密、虚与实等等的对比,通过对比使画面产生了生命力和感染力,出现了形式的美。

3 、在构图中,多样统一与均衡是其最基本的法则。

均衡,是指视觉的形象的一种平衡,它不是对称和质量的平衡。

多样统一是指塑造的物象有多样变化,但又统一在一个整体的效果之中。

4 、画面完整的统一性。

绘画完成了,并不意味着成功了。

因为画家在绘画的过程中,在不断地寻求形象的个性、形式的对比、变化、在制造矛盾,达到了一个复杂多样变化的艺术创造过程。

但一件完美的艺术品,整体性是最主要的,在绘画过程中,画面形象的完整并不意味着画面的完整,即便是完整的形象,只要它能够统一在整个画面中,达到一个视觉的完整性,那么这幅作品就是成功的。

5 、形式美是构图中重要方法。

绘画构图中需要运用各种的方式方法,以体现作品的独有的形式感和感染力。

形式美在构图中极为重要,它有力的形式感,会给人以新鲜的美感,画家用线条的对比,如线的方、圆、长、短、曲、直等等变化,产生构图的造型,有时利用视点的透视变化,光线的变化,形体的对比等手段,以达到构成的效果,完成作品的创作。

美术时空ART EDUCATION RESEARCH构图在中国画中又被称为“经营位置”。

“经营位置”出自谢赫的“六法论”,在谢赫看来,气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写是衡量绘画作品质量的标准。

顾恺之曾提出“置陈布势”,亦指构图。

由此可见,构图在中国画创作中具有重要的地位。

一、中国画构图与西方绘画构图的区别1.中国画的构图特点中国画一般采用散点透视法。

在绘画和欣赏过程中,讲究边画边看或边走边看,这在长卷作品中极其明显。

张择端的《清明上河图》就是典型的运用散点透视法进行构图的作品。

画家的取景点不局限于一个焦点,也不受地理的局限,而是依据画面创作的需要移动取景,同时对观察的对象进行取舍,在不同观察点上看到的物象均可组织到画面中。

这种透视方法叫做“散点透视”。

中国画之所以能够表现山高水远、空谷幽兰的境界,正是采用散点透视法的结果。

因此,创作者在创作长卷时只有采用这一构图法原则,才能完整地表达出画面内容。

《清明上河图》如果采用西方绘画的焦点透视法,就无法完美呈现当时汴京的繁荣景貌,也不会拥有如此之高的艺术价值和历史价值。

直至今天,许多中国画创作者仍然采用散点透视的构图方法进行创作。

2.西方绘画的构图特点西方绘画一般均采用焦点透视的方法进行构图,这与中国画的散点透视法有所区别。

焦点透视是观察者驻足在某一点,把所观察到的物象如实记录下来,讲求近大远小。

这种透视方法能够准确表现物象,具有科学性,符合人们的视觉真实性,但在画面中选取静物范围或地域广度上具有局限性。

达?芬奇的《最后的晚餐》是典型的利用焦点透视法的作品,画家在二维的平面上创造出了三维空间。

可以说,如果没有焦点透视法就没有西方的写实性绘画。

3.中国画构图与西方绘画构图的相同点在绘画构图上,中国画与西洋画虽有较大的差异,但在一些构图形式上也有相同之处,其中包括水平线构图法、倾斜构图法、S形构图法、自由式构图法等。

水平线构图法是将所画对象在水平线上展开,这种构图能给人平稳、端庄、平静的感觉。

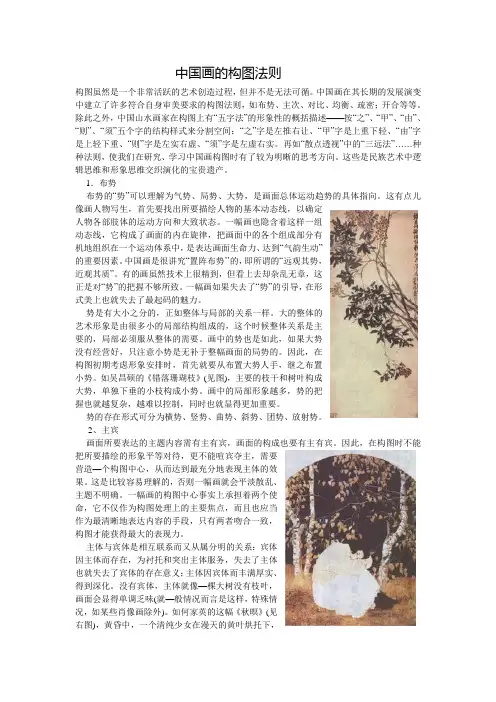

中国画的构图法则构图虽然是一个非常活跃的艺术创造过程,但并不是无法可循。

中国画在其长期的发展演变中建立了许多符合自身审美要求的构图法则,如布势、主次、对比、均衡、疏密;开合等等。

除此之外,中国山水画家在构图上有“五字法”的形象性的概括描述——按“之”、“甲”、“由”、“则”、“须”五个字的结构样式来分割空间:“之”字是左推右让、“甲”字是上重下轻、“由”字是上轻下重、“则”字是左实右虚、“须”字是左虚右实。

再如“散点透视”中的“三远法”……种种法则,使我们在研究、学习中国画构图时有了较为明晰的思考方向。

这些是民族艺术中逻辑思维和形象思维交织演化的宝贵遗产。

1.布势布势的“势”可以理解为气势、局势、大势,是画面总体运动趋势的具体指向。

这有点儿像画人物写生,首先要找出所要描绘人物的基本动态线,以确定人物各部肢体的运动方向和大致状态。

一幅画也隐含着这样一组动态线,它构成了画面的内在旋律,把画面中的各个组成部分有机地组织在一个运动体系中,是表达画面生命力、达到“气韵生动”的重要因素。

中国画是很讲究“置阵布势’’的,即所谓的“远观其势,近观其质”。

有的画虽然技术上很精到,但看上去却杂乱无章,这正是对“势”的把握不够所致。

一幅画如果失去了“势”的引导,在形式美上也就失去了最起码的魅力。

势是有大小之分的,正如整体与局部的关系一样。

大的整体的艺术形象是由很多小的局部结构组成的,这个时候整体关系是主要的,局部必须服从整体的需要。

画中的势也是如此,如果大势没有经营好,只注意小势是无补于整幅画面的局势的。

因此,在构图初期考虑形象安排时,首先就要从布置大势人手,继之布置小势。

如吴昌硕的《错落珊瑚枝》(见图),主要的枝干和树叶构成大势,单独下垂的小枝构成小势。

画中的局部形象越多,势的把握也就越复杂,越难以控制,同时也就显得更加重要。

势的存在形式可分为横势、竖势、曲势、斜势、团势、放射势。

2、主宾画面所要表达的主题内容需有主有宾,画面的构成也要有主有宾。

花鸟画的简单构图法,构图的⼗要素在中国画中构图也称之为“经营位置”或“章法”,是历代画家通过描绘客观物象产⽣的理解与总结,从⽣活中吸取了极其丰富的形式美,为绘画创作中的构图提供了依据。

学习与继承前⼈在艺术创作实践中为我们留下的⾮常宝贵的构图是⼗分重要的。

因为构图法有⼀定的原则和规律,只有明⽩与掌握了,才能对构图产⽣指导意义。

在这⾥介绍⼏种简单的构图形式,适合于初学者在学习花鸟画种进⾏布局与构图。

⼀、两线构图天津美院萧朗教授对“两线”构图概括出“⼗六字诀“,即:⼀长⼀短,⼀⼤⼀⼩,⼀多⼀少,⼀纵⼀横。

如下图:每⽇书法视频,交易担保,放⼼买,学习⾏书技法教程⼩程序⼀长⼀短:⼀⼤⼀⼩:⼀多⼀少:⼀纵⼀横:⼆、三线构图:“三线”构图的线路由主线、辅线、破线组成,如画兰草的⼝诀“⼀笔长,⼆笔短,三笔破凤眼”就是讲“主、辅、破”三笔的关系。

在“三线”的构图中,主线是最主要的,它可以是⼀枝,也可以是⼀组,在画⾯中起到定⼤局的作⽤。

辅线起到辅助主线的作⽤,没有辅线则主线孤⽴,但辅线不能强过主线。

破线起到制造⽭盾亦统⼀画⾯的作⽤,没有破线,画⾯呆板⽽不灵动。

画草三线:出枝三线:下垂三线:上仰三线:三、三⾓形构图:在⼀个长⽅形或正⽅形的画⾯中,我们要表现的物象应该避免出现⽅形或圆形的构图,⽽更具美感要求的则是各种不规则的三⾓形,这就是三⾓形构图。

在三⾓形以外的空⽩处要有⼤⼩⾯积的变化。

如下图:四、“之”字形构图:也称之为“S”形构图,是以三条线作不等长的连接,尤其在画静物时的⾃然排列,往往多采⽤此种构图形式。

五、纵横式构图:是由两条以上交叉线组成的,交叉线的夹⾓可根据画⾯需要⽽定,但总的要求则是体现出构图的纵横关系。

两线纵横式构图:三线纵横式构图:六、“三分法”构图:在⽅形画⾯的四边,将每边分成三等分。

如下图,将画⾯中的“主”⾓放在画⾯三分线的位置上,会⽐放在画⾯中央位置上要感觉舒服,且灵动。

花鸟画构图的⼗要素(⼀)宾主分明宾是客体,主是主体。

浅谈中国画的构图特点【摘要】构图,是画家用来表达自己的思想情感,并且将这种情感物化为一种视觉的传达方式,并逐渐形成带有个人主义色彩的艺术风格的重要途径。

中国画的构图是非常具有民族特色也是值得深入研究的。

清人唐岱曰:“自天地一阖一闢而万物之成形成象,无不由气之摩汤自然而成,画之作也亦然。

古人之作画也以笔之动而为阳,以墨之静而为阴,以笔取气为阳,以墨生彩为阴。

体阴阳以用笔墨,故每一画成,大而丘壑位置,小而树石沙水,无一笔不精当,无一点不生动,是其功力纯熟,以笔墨之自然合乎天地之自然,其画所以称绝也。

”【关键词】中国画构图观念主体情感【中图分类号】 g423 【文献标识码】 a 【文章编号】 1006-5962(2013)01(a)-0235-01构图对一幅画的重要性是可想而知的。

传统中国画将构图称之为章法和布置,它是构成画面的主要元素,也是一幅画的骨骼。

谢赫“六法”中讲到过“经营位置”,其实主要讲的就是关于纸面空间的分布。

西方绘画采用“焦点透视”法作为绘画的基本要素,而在传统的中国画中,构图较之于西方更加具有浪漫主义精神色彩。

研究并且分析中国画的构图特点,可以说是为中国画的艺术传承打下扎实的基础。

1 中国画的构图特点中国人讲究“天人合一”,这是人与自然的关系,同时也是反映在中国绘画上。

中国画的构图特点可以概括为灵活二字,这是由于长久以来所形成的思想体系和欣赏习惯所决定的。

物质世界的有限性与精神世界的无限性,正是形成中国画家们将可以具体的物象逐渐化成空灵玄妙的有利条件。

中国画家在自然面前往往处于一个相对主动的地位,也就是说,与西方绘画中遵循在自然科学的逻辑下形成的艺术观念相比,中国画的构图更具有主观意识。

为了表达出自己对意境与哲学观念的不倦追求,画家们创造出了一些具有个人艺术风格的构图方法。

1.1 散点透视散点透视,也称为多点透视或动点透视,是中国绘画中特有的一种绘画方法。

它是指在有两个或两个以上的视点状态下,人们对景物的综合透视观察方法和表现方法。

中国画构图构图,无论在西方绘画中还是在中国画中,都占有举足轻重的地位。

构图的好坏直接关系着整幅画的大效果,是整个画面的精神。

因此很好的掌握构图是最基本的要求。

构图在传统绘画中称为章法,现代绘画中称之为构成,新观念和老观念虽然有的地方不相同,但是基本上还是相同的。

我们的空间分为一维空间、二维空间以及三维空间。

1所谓构图,也就是将无限的三维空间运用技艺和绘画知识,转换成平面的结构,在平面中表达立体。

不仅要通过长时间的训练和学习,也要利用大脑充分考虑和用眼去仔细观察。

尤其现代绘画方面,这种转换以纯粹创造的外表显示出来,生活与艺术之间的联系就更加抽象了。

2在我们生活的现实中,空间是无限大的,我们不能在纸上表现所有的空间。

因此截取很重要。

截取我们想要表达的东西,通过合理安排画面,在纸上表达出来。

对于大自然来说,我们所截取的画面部分是片面的,不完整的,可是在绘画上它们是整体的。

画面自身就是一个完整的天地,是和谐统一的空间。

自从出现了绘画以来,便存在绘画的构图问题,然而对于绘画中构图的问题与研究,就有一个从浅到深,从简单到复杂的过程。

顾恺之曾经说过:“若以临见妙哉,寻其置陈布势,是达画之变也。

”体现了丰富的创作思想。

另外,谢赫将“经营位置”归纳在“六法”里面,从理论上也明确说明了构图在绘画创作中的重要地位。

自从元代开始,文人画开始逐渐占据主要地位,绘画的内容常常以即兴的创作和很随性的感想为主要表达方式。

画论中对于取舍、宾主、气势、呼应、虚实、疏密、开合等构图方式也不断有详细的说明和研究。

很多年来,中国画家一直不喜欢临摹,他们把这些看作是笨拙而又老套的表现,而将通过作者主观的表现看成是高层次的艺术。

在这一基本观念中,中国画的构图与西方画的观念形式截然相反。

相比较,中国的画家对于构图以及画面的结构来说,探索的比西方人要早,虽然在时间上早了,可是在中国绘画研究中,并没有像西方众多艺术家那样,专门的从事研究画面结构。

什么是中国画中国画的特点中国画在内容和艺术创作上,体现了古人对自然、社会及与之相关联的政治、哲学、宗教、道德、文艺等方面的认知,以下是由店铺整理关于什么是中国画的内容,希望大家喜欢!中国画的介绍国画一词起源于汉代,汉朝人认为中国是居天地之中者,所以称为中国,将中国的绘画称为“中国画”,简称“国画”。

主要指的是画在绢、宣纸、帛上并加以装裱的卷轴画。

国画是汉族的传统绘画形式,是用毛笔蘸水、墨、彩作画于绢或纸上。

工具和材料有毛笔、墨、国画颜料、宣纸、绢等,题材可分人物、山水、花鸟等,技法可分具象和写意。

中国画的特点造型特征中国画在观察认识、形象塑造和表现手法上,体现了中华民族传统的哲学观念和审美观,在对客观事物的观察认识中,采取以大观小、小中见大的方法,并在活动中去观察和认识客观事物,甚至可以直接参与到事物中去,而不是做局外观,或局限在某个固定点上。

它渗透着人们的社会意识,从而使绘画具有“千载寂寥,披图可鉴”的认识作用,又起到“恶以诫世,善以示后”的教育作用。

即使山水、花鸟等纯自然的客观物象,在观察、认识和表现中,也自觉地与人的社会意识和审美情。

趣相联系,借景抒情,托物言志,体现了中国人“天人合一”的观念。

中国画在创作上重视构思,讲求意在笔先和形象思维,注重艺术形象的主客观统一。

造型上不拘于表面的肖似,而讲求“妙在似与不似之间”和“不似之似”。

其形象的塑造以能传达出物象的神态情韵和画家的主观情感为要旨。

因而可以舍弃非本质的、或与物象特征关联不大的部分,而对那些能体现出神情特征的部分,则可以采取夸张甚至变形的手法加以刻画。

在构图上,中国画讲求经营,它不是立足于某个固定的空间或时间,而是以灵活的方式,打破时空的限制,把处于不同时空中的物象,依照画家的主观感受和艺术创作的法则,重新布置,构造出一种画家心目中的时空境界。

于是,风晴雨雪、四时朝暮、古今人物可以出现在同一幅画中。

因此,在透视上它也不拘于焦点透视,而是采用多点或散点透视法,以上下或左右、前后移动的方式,观物取景,经营构图,具有极大的自由度和灵活性。

浅谈中国画的构图特点作者:段玲来源:《文艺生活·下旬刊》2018年第07期摘要:中国画的构图是衡量画作质量的重要因素之一,因为中国画构图是画家对于作品主题和美学的总体设计,为此,本文就对当代中国画的构图特点进行了详细的分析。

关键词:中国画;构图;要点;规则;特点画面构图这个词语虽然是来自西方绘画艺术,但是在我国中国画的绘画中也有强烈的表现,通过加强画面构图,合理处理画面中物象在数量以及位置排列的关系,在提高画作美学的同时还能将画中意境很好地表现,为此画家在进行中国画创作时,首先就要做好对画作的整体构图。

一、中国画的构图要点(一)开合在中国画中,其构图细节极为考究,中国画的构图要点主要有三点,分别是开合、虚实以及疏密。

开合主要是指起承转合,在进行中国画构图的时候,一定要讲求开合分明,中国画在开合的过程中常常会伴随着细小的变化,这也是中国图的构图特点之一。

一般情况下,人们比较容易辨识人物画和山水画中的开合,但是花鸟画中的开合人们是比较难辨识,因为花鸟画在构图时,其变化比较多,不同风格的构图变化也不一样的,例如部分画家是从左边开始画,部分画家是从右边开始画,而针对于人物画以及山水画,画家一般都是从下方开始画。

(二)虚实所谓的虚实也就是指有与无,在中国画中,有画的地方则为实,无画的地方则为虚。

中国画在作画过程中讲究留白,所以中国画中虚常常是指留白部分。

我国山水画中的留白是最为明显,在现实中流水以及天空一般都是有色彩,但是在山水画中就常常以留白的形式来表现出来。

但是中国画中的留白并非是指空白无物,画家在作画过程中一般都会将留白部分联想成为流水和天空。

(三)疏密中国画中的疏密是指画面中物象的排列关系,一般情况下是指物象在数量上的对比关系或者是物象的排列位置宽度的對比关系。

在山水画中,中国画的疏密要点就表现得尤为明显,画中的山石、树木、庭院、楼阁等多个物象在排列时常常是有远有近,而且是错落排列。

在中国画中,疏与密是属于相辅相成的关系,从而更好地将中国画的意境表现出来。

中国山水画作品中的构图形式中国山水画萌芽于东晋并发展至今,在经历了漫长的发展、演变、与再发展的过程后,其理论体系和图式规律都已形成并发展至成熟,且同时具有着中国传统文化内涵。

本文以中国山水画作品的构图形式为研究依据,重点阐述了山水画构图形式的基本规律。

标签:山水画;构图形式;种类分析一、以大观小的“全景式”构图从五代到北宋时期,山水画的布局呈现出的是上留天位,下留地位,中间立意定景的“全景式”构图形式,这种构图取景方式已经成为这一时期的共识和时代特征。

沈括说:“大都山水之法,盖以大观小,如人观假山。

”这里的“大”指的是人的视觉范围,“小”指的是客观物象,意思是把大的景物看成小的东西,好比我们站在盆景前观察,自上而下观察,峰峦谷壑的变化都看得清楚。

这样的观察方法,使山水画在画面空间布局上的问题得到解决,既排除了前景太过突兀而形成一叶障目情形的发生,同时也避免了远景的太过模糊虚幻,所有描绘的物象都处于中景状态,用形象的层层推进与深入及延续形成画面空间的纵深和延展。

“以大观小”的全景山水是五代和北宋时期山水画的审美和方法特点的集中体现。

如五代北方画家关仝的《关山行旅图》,画面中上方是天空,一个巨峰怪石突兀云间,气势雄伟。

山中小峰叠出,树石林立,云雾萦绕。

山谷中溪水涓流,自上而下,中间一小桥。

山脚下散散村落,人来人往,鸡犬马驴,花草树木尽入画中。

这幅作品都是全景式构图的代表,画面中自上而下,从左到右描绘了丰富的内容。

五代、北宋山水画在取景上注重庄严、完整的特点,使山水画给人以高深壮健、冲融远旷之感,并同时带给人庄重、雄浑、崇高的审美体验。

二、以小显大的“边角一隅”构图到了南宋,随着山水画的发展成熟和审美意识的改变,在构图方面,逐步由之前的“以大观小”转移到“以小显大”上来。

这种变化,说明了画家们已把重心由过去对物象的整体把握转向了对形象特征的具体描绘上。

当时画坛,最具独自风格特征的画家要数马远、夏圭,由于他们在构图上的独具创造性,因此后人对他们构图形式总结为“马一角”和“夏半边”。

不同于西方绘画黄金律的构图特点,中国画的构图重在表达画家的主观情感和特殊意境,看似比较随意,实则韵味无穷,能够将中国画的精髓表现得恰到好处。

在中国画中,构图又被称为“经营位置”,南齐谢赫曾经在《古画品录》中称其为“画之总要”,由此可以看出构图在中国画中的重要作用。

笔者以法则、样式为切入点分析中国画的构图。

一、中国画的构图法则中国画的构图有独特的章法,大到各个部分的安排,小到物象的细微之处,都有独一无二的法则,也正是因为这些构图法则的存在,成就了中国画。

中国画的构图法则主要表现在以下两个方面。

1.布势与取势布势,又被称为置陈布势,是对画面的整体组织和安排,并不是对边边角角、点点滴滴元素的简单堆积,而是先对决定全局的大部位进行确定,然后再逐层分解。

由此可见,布势强调从全局出发,是对整体构图的一种把握,当实则实,当虚则虚,虚不是不画,而是一种留白,虽无却胜似有。

总之,中国画的布势就在于调节整幅画和主题思想的融合统一,并产生自身的节奏感。

取势,则是形成一种变化的趋势,向上或向下,是为了突破平面画作的静态感和二维感,否则效果就会和照片差不多。

明代顾凝远曾经在《画引》中说过:“凡势欲左行者,必先用意于右,势欲右行者,必先用意于左。

或上者,势欲下垂,或下者,势欲上耸等。

”由此不仅可以看出布势的重要性,还可以了解到布势的精髓和具体操作方法。

2.宾主有序除了布势、取势之外,中国画最讲究的就是宾主有序了,即一幅画中要将主要部分和次要部分进行区分,不可随意画在一起。

一般而言,“主”常常位于画面中心偏上的位置,这里是视觉的中心点。

观者在观看一幅画作的时候,注意力首先会集中在画面中心偏上的中心点,所以中国画一般都会将体型较大或比较鲜明的元素放在这里,以进一步突出主题。

但是“宾”也不应该被忽略,“宾”的存在是为了更好地衬托、突出主体。

“宾”与“主”既可以看作是从属关系,也可以看作是对比关系,没有“宾”,“主”也不能够充分发挥作用。

传统中国画的构图规律摘要学习传统的中国画, 构图是一个绕不过去的重要话题。

本文主要分析了传统中国画构图的重要性,并从空白、取舍、开合、宾主、繁简、虚实、动静几个方面研究了中国画的构图规律, 希望对现代中国画的发展有所启示。

关键词:传统中国画;构图;特征;规律构图指的是画面的布局。

整个作品构图是画家独特思想的体现,也是作者匠心和意图的体现,构图也是作家艺术水平的具体体现。

构图是否能够传情达意主要看作者是怎样构图的,而构图规律上可以看出中国绘画是怎样立意定景的。

传统中国画的构图规律主要有主宾、空白、远近、开合等。

一、构图在传统中国画中的重要性章法是绘画的一种形式,是构架形象和营造意境的桥梁。

北宋画家范宽的《磎山行旅图》,站在绘画前,我们能感受到山峰的气势冲天带来的震撼,在这种震撼就来自于作者巧妙的布局和匠心独运的“章法”。

古代画家往往将“构图”叫做“章法”,意即中国画如同下棋也有一定的章法可循,中国画的布局和置陈布势都与章法有着密切关系。

如果章法不对也会像下棋一样,一着不慎,满盘皆输。

因此,“章法”是“画之总要”,中国传统绘画艺术经过几千年的发展,形成了一些约定俗成的章法,促进了中国画的发展,成为中华民族绘画的精髓。

在传统中国画中,构图是为了使画面上物象的位置和结构更合理, 这和写文章的结构和章法是一样的。

中国画的构图, 是为了满足表达主题的需要而设计位置的。

对于传统中国画的创作来说, 在形式技法方面, 构图是一个关键因素。

在表现画面的主题思想方面, 构图有利于传达画面主题。

唐代的张彦远说“至于经营位置, 则画之总要。

”(《历代名画记》)由此可见,早在唐代,我国画家们就已意识到了构图在绘画中的重要作用。

二、传统中国画构图的规律传统中国画的构图有其特定的形式规律。

初学中国画者必须深入研究学习这些构图规律, 并应用在中国画的创作过程中。

但是画无定法, 学习法则不要被法则限制, 当我们熟练掌握了构图的规律之后, 还要加以灵活运用, 甚至可以创造新的构图方法。

摘要:中国画的历史悠久,不管是物象形态的安排,还是绘画主题的展现,都以其独特的形式美感令世人赞叹不已。

在一幅画中,构图不仅表现着画面中不同物体的位置,而且表现着色彩、虚实和线条的运用特色,所以掌握中国画构图对于当代中国画创作具有十分重要的启迪意义。

因此,本文首先介绍中国画构图的基本特点,然后探析了中国画构图的表现形式,以便对中国画有一个更加深入的了解。

关键词:中国画;构图;特点;表现形式

中国画是我国古代劳动人民智慧的结晶,它在漫长的历史发展中派生出了无数画法和技法,且各具特色,源源不断地散发着中国画所独有的韵味和艺术魅力。

随着时代的进步,中国画也在实践中日趋完善,突出体现在其构图特点和表现形式方面的特殊规律性,这是现代绘画人员必须重视的地方。

由此可见,只有深入了解中国画构图的特点,掌握中国画构图的表现形式,才能在新时代国画创作中充分体现出中国画的价值。

鉴于此,本文着重研究了中国画构图的基本特点及表现形式,旨在不断提高绘画人员的构图意识,并在此基础上不断思索中国画的奥妙,这对于弘扬中国画的艺术魅力具有极为深远的意义。

1 中国画构图的基本特点

1.1 散点透视

散点透视是中国画构图的基本特点之一,且透视法十分灵活,不但可以从四面八方进行自由观察,采用多点透视或散点透视的方法,而且可以多层次地表现物象的精神性。

具体地讲,中国画画幅的形状众多,甚至可以是任何形状,即依据构图需要对画幅形状进行随意安排,充分运用了具有超时空的散点透视绘画法,如《清明上河图》《万里江山图》等都具有这种特点。

可见,散点透视是我国画家独有的创造,对于十分复杂的绘画场景,只有微妙的空间处理、自由的灵感表现,合理地运用散点透视法,才能使画家在创作中游刃有余,最终体现中国画独特的审美心理背景。

1.2 主次分明和疏密相间

纵观中国画的创作,其主次分明、疏密相间的特点十分明显。

对于任何一幅绘画作品来讲,都不能凭设想,而是要从画面整体构思出发,科学合理地确定各部分物象的宾主位置,这样才能有效地表现自然美,明确主题思想,实现完美的构图,这也是所谓的主次分明,大胆取舍,中国画构图特点也是如此,它有力地突出了画面的精彩部分,又毫不犹豫地舍去有碍画面效果的部分。

另外,疏密相间也是中国画构图的要点,即画面不能被景物挤满,需要恰当地留有空白,这样的空白处可以隐藏画者的感情和欣赏者的思绪,从而使画面更有生气,大大升华作者的思想境界。

1.3 开合呼应

实际上,中国画构图的总方式是开合呼应,包括开、合、呼应等三个方面的内容。

具体地讲,“开”指要使人们能够感觉到画面的蓄势和张力,可以展开物象的画面;“合”指的是合拢的意思,它与“开”相互照应,起着协调统一画面的作用。

“开”与“合”的不同之处表现为“开”要豁达、痛快,而“合”则要严实,实现“神合气闭”的效果。

所谓“呼应”,指表现作品中人、景、物之间相互联系、顾盼传情的呼应关系,一是人物、动物的神态的呼应,二是景物之间的姿态、韵致、趣味、节奏等的呼应,同时不失笔、墨、线、色、形和内容的呼应,力图在人、景、物之间产生互动、交流和传情。

1.4 诗、书、画、印

中国画构图还有一个重要特点,那就是将诗、书、画、印相结合,这样有助于更加完整地表现中国画的特色,展示中国画的艺术魅力。

实际上,要做到这一点,绘画人员可以把几种艺术融为一体,使它们相互辉映,不但可以丰富画面,而且可以增加画面的境界,将更多的审美情趣传达给人们。

所以,创作一幅优秀的中国画,绘画人员一定要见多识广,拥有多

方面的文化修养,懂得画学、文学、美学,甚至还要懂哲学,这样才能构思出内涵丰富的中国画。

2 中国画构图的表现形式

2.1 满构图法

在中国画构图的表现形式中,最早出现的是满构图法,我国的敦煌壁画最为典型。

对于满构图法而言,它主要体现为鸟瞰式、散点式的透视经营,由此成就了样式不同的中国画,并在绘画领域中得到了普遍应用,在很大程度上开辟了中国画的新道路。

尽管满构图法强调画面的“满”,但这并不意味着画面不留一点空白,也并非兼容并包,而是在画眼上着力体现满构图法的灵魂,并将目光集中于一点来完美地体现艺术和自然的精神。

简言之,中国画的满构图法具有强烈、集中细腻的艺术表现力。

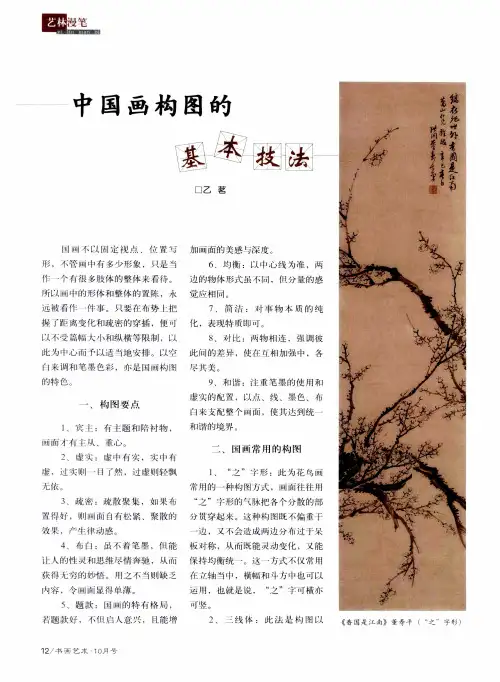

2.2 “之”字构图

“之”字构图法是使用最普遍的中国画构图形式,它主要是在画作板面的上下左右来构建“之”字形状,许多中国山水画都采用这种“之”字构图法,山水画所呈现出来的蜿蜒曲折、缓缓递进的画面感,以及河水流淌的动感都是“之”字构图法的鲜活运用。

值得注意的是,“之”字构图不允许平均画面的分割布置,它强调中国画块面之间的转搭变化,画面首与画面尾一定要遥相呼应,更好地体现画面整体的回环与曲折,这种曲折的变化也散发出了一种感觉、一种韵味、一种走向,最终形成了一幅完整的中国画。

2.3 边角构图

边角构图法也是中国画比较常用的构图方式,边角在中国画作品中占据着十分独特的位置,其作用是不言而喻的。

边角构图法可以增强画面的趣味性,但又不失画面的均衡性,它有助于实现中国画的整体美感,充分表现绘画人员的内心情感,展示画面的审美样式。

此外,中国画构图的表现形式还包括左右构图、上下构图、异形构图、扇形、团扇等等,这些都为中国画的创作提供了有效的基础条件,共同推动着中国画的发展。

3 结语

作为中国文化的重要组成部分,中国画充分表现了我国传统文化的浓厚气息,它吸取了传统文化的精髓。

由于传统文化蕴含了中国画的艺术形式,为中国画的发展提供了无限动力,并将之推向世界画坛巅峰,这些在中国画构图的基本特点及表现形式之中得到了完美体现。

在新形势下,中国画的艺术环境焕然一新,它既要迎接良好的发展机遇,同时也面临着审美条件下的挑战,这就要求绘画人员了解散点透视、主次分明、疏密相间、开合呼应及诗书画印等中国画的基本构图特点,同时也要掌握满构图法、“之”字构图、边角构图等的表现形式,从而使中国画符合传统的审美期待,又满足现代社会的审美需要。

参考文献:

[1] 马天栋.浅析中国画构图[j].大众文艺,2011(16).

[2] 苏晓明.中国画构图样式与审美内涵分析[j].大众文艺,2014(19).

[3] 王丹凤.浅谈绘画中的构图教学的重要性[j].才智,2010(8).

作者简介:张园,男,山西太原人,山西师范大学国画技法与研究专业研究生在读。