人教版高一语文必修I教材分析

- 格式:doc

- 大小:35.50 KB

- 文档页数:6

高一语文必修教材分析

普通高中课程标准实验教科书语文必修1、必修2分为“阅读鉴赏”“表达交流”“梳理探究”“名著导读”四个部分。

前3个部分纳入课内学习计划,“名著导读”可在课外自主安排。

(一)必修1

本册教科书“阅读鉴赏”部分所选的课文,既有写景抒情的诗歌散文名篇,也有与现实生活息息相关的实用文章。

4个单元分别是:情感与意象(现代诗歌),提要钩玄(古代叙事散文),品人与品文(记叙散文),博观约取(新闻、报告文学)。

“表达交流”中的写作部分主要从写作内容的角度训练记叙文的写作,写作专题分别是:《心音共鸣写触动心灵的人和事》《亲近自然写景要抓住特征》《人性光辉写人要凸显个性》《黄河九曲写事要有点波澜》。

“口语交际”专题为《朗诵》。

“梳理探究”设计的专题有:《优美的汉字》《奇妙的对联》《新词新语与流行文化》。

“名著导读”介绍了《论语》和《大卫•科波菲尔》。

(二)必修2

本册教科书“阅读鉴赏”部分4个单元分别是:情趣与理趣(中外抒情散文),含英咀华(诗经、楚辞、汉魏六朝诗歌),情景交融(古代抒情文),对话与交流(演讲辞)。

“表达交流”中的写作部分主要从写作方法的角度进行记叙文的训练,写作专题分别是:直面挫折学习描写,美的发现学习抒情,园丁赞歌学习选取记叙的角度,想象世界学习虚构。

“口语交际”专题为演讲。

“梳理探究”设计的专题有:成语,中华文化的缩微景观;修辞无处不在;姓氏源流与文化寻根。

“名著导读”介绍了《家》和《巴黎圣母院》两部长篇小说。

.

教材分析

马秀梅

2010、9。

人教版高中语文必修一教材分析文学与文化传播学院郝霞一、总体分析根据《普通高中语文课程标准(实验)》的要求,这套高中语文教科书分必修和选修两部分。

其中必修部分依照《普通高中语文课程标准(实验)》规定的五个模块编为五册,每个模块编为一册,包含“阅读鉴赏”“表达交流”“梳理探究”“名著导读”四个板块。

前三个部分纳入课内学习计划,“名著导读”可在课外自主安排。

阅读鉴赏是必修教科书的主体,阅读的课文,以名家名篇为主,也有反映时代特色的作品。

表达交流分写作和口语交际两部分,主要训练学生的写作及语言表达能力。

梳理探究,侧重于对以前所学的语言、文学、文化等方面的知识进行梳理和整合;名著导读每册安排两本名著,旨在激发学生的兴趣,培养良好的阅读习惯。

学生通过对本册教材的学习,应该在以下五个方面获得发展。

分别是:积累与整合、感受与鉴赏、思考与领悟、应用与拓展、发现与创新。

积累与整合:能围绕所选择的目标加强语文积累,在积累的过程中,注重梳理。

感受与鉴赏:阅读优秀作品,品味语言,感受其思想、艺术魅力,发展想像力和审美力。

思考与领悟:据自己的学习目标,选读经典名著和其他优秀读物,与文本展开对话。

应用与拓展:能在生活和其他学习领域中,正确、熟练、有效地运用祖国语言文字。

发现与创新:注意观察语言、文学和中外文化现象,学习从习以为常的事实和过程中发现问题,培养探究意识和发现问题的敏感性。

二、本册教材内容编排特点本册教材呈现的是立体式整合的模式。

内在逻辑关系:本册教材共四个单元,这些单元的课文大致分为抒情和叙事两大类型。

另外,课文除了新闻报告文学,都是诗歌散文,属于纯文学作品,其实报告文学也可以归到文学作品的范畴,可以说本册课本的文学色彩较强,意在着重培养初步的文学鉴赏能力和审美能力。

纵向关系:本册教材阅读鉴赏的四个单元分别是:现代诗歌、古代叙事散文、记叙散文、新闻报告文学。

这在必修二也有所体现,对应的分别是楚辞汉魏六朝文学。

三、内容结构:(一)阅读鉴赏阅读鉴赏共有四个单元,12篇课文。

教材分析报告一.教材分析名称:人教版高中新课标语文实验教科书(必修)分析报告二.教材分析目的:了解教科书的内容、优点与局限、提出教材使用建议。

三.教材分析内容:人教版教材内容、结构特点分析与评价。

四.结构分析方法:结构分析法五.教材分析过程及结论:(1)总体分析:这套教科书并没有一味追求内容和样式的“新”、“奇”、“特”,而是在坚持“守正”的基础上力求有所“出新”:这是本套教科书的一个基本特色。

“守正”,就是坚持以马克思主义教育思想为指导,严格遵循中学语文教育的基本规律,注意继承我国高中语文教科书编制工作的优良传统和成功经验,适当考虑中学语文课程和教材改革的循序度和适用面。

在这套课程标准实验教材的编写中,没有全盘推翻以往的教材体例,也没有轻易改变基本的教学内容,同时特别注意了减轻学生的课业负担和教师的教学难度,从而使整套教科书在一定程度上保持了教科书体例的大体稳定和与现行高中语文教科书的衔接过渡。

“出新”,一是从整体面貌看,这套教材贯彻了《国家基础教育课程改革指导纲要(试行)》的主要精神,落实了《普通高中语文课程标准(实验)》的基本理念,突出了现代教育科学的理论方法,体现了鲜明的时代特征和丰富的文化内涵。

二是从教学角度看,这套教科书注意了语文学科工具性与人文性相结合的特点,在内容体例和呈现方式上力求做到不拘一格、新颖活泼,并留有充分的选择空间和开发余地,以满足不同学校使用的实际需要。

三是从学生角度看,这套教科书努力适应新时期高中学生身心发展的特点,具有鲜明的时代性、扎实的基础性和灵活的选择性,有利于学生自主学习、合作学习和探究学习。

(2)模块分析:《普通高中课程标准实验教科书语文(必修)》的每一册都分为“阅读鉴赏”“表达交流”“梳理探究”“名着导读”四个部分。

1.阅读鉴赏“阅读鉴赏”包括“精读课文”和“略读课文(用*号标出)”,同时后面还有“扩展阅读”和“名着导读”,这就形成了从课内到课外、校内到校外、单篇文章到整本书互相回环结合的阅读系列。

以下是为⼤家整理的关于《⾼⼀语⽂必修⼀教材全解(⼈教版)》的⽂章,供⼤家学习参考!第⼀单元中国新诗和外国诗歌【单元概览】这个单元主要指导学⽣鉴赏中国新诗和外国诗歌。

选编的7⾸中国诗歌,2⾸外国诗歌,⼤都是⼴为传诵的名篇佳作。

九⾸诗的主题可以⽤⼀个“情”字来贯穿:《沁园⼈•长沙》中的⾰命豪情,《⾬巷》中对丁⾹姑娘的朦胧爱情,《再别康桥》中对母校的绵绵别情,《⼤堰河——我的保姆》中对“母亲”⼤堰河的⾚⼦之情,《错误》中思妇对“归⼈”的怨情……阅读时,把握这些贯穿全诗的情感线索,每⼀⾸诗的内容和形式就不难理解了。

在学习中,我们主要从了解诗歌的创作背景、诗⼈的思想⽣平和诗中运⽤的表现⼿法三个⽅⾯⼊⼿,并通过对诗中意象的分析,去体会诗中蕴含的思想感情。

本单元的诗歌,也都是意象运⽤的成功典范。

对它们思想感情的理解,离不开对诗中意象的分析。

意象,就是诗歌理论中⼀个⾮常重要的概念。

意象是客观事物在⼈⼼灵中的投影,是审美主体眼中的形象或⼼中的物象。

诗歌的情感表态⼀般都要借助意象。

我国古代诗词中经常出现的⼀些意象如“明⽉”、“杨柳”、“秋风”、“斜阳”等,其内涵早已超越客观事物本⾝,⽽在千百年的⽂化传承中积淀了强烈的主观感情。

读者在作品中⼀看到这些词语,就会产⽣丰富的联想,掀起⼼中情感的波澜。

【⽅法指要】《全⽇制普通⾼中语⽂课程标准》要求:“在阅读鉴赏中,了解现代诗歌基本体例及表现⼿法,⽤于分析和理解作品。

”“在阅读鉴赏中,能感受诗歌的形象,品味它们的语⾔,领悟作品的丰富内涵,体会其独特的艺术表现⼒。

”要做到这些⽐较深层次的阅读要求,就需要我们对诗歌的基本特征和表现⼿法有更进⼀步的了解和掌握,对作品进⾏真正的阅读鉴赏。

从最近⼏年的⾼考试题看,现代诗歌鉴赏的原材料,⼀般有两⼤来源:⼀是现代⽂学中有⼀定地位和影响的诗歌作品,例如艾青、郭沫若、郭⼩川、李瑛、柯岩等⼈的作品;⼆是当代⽂学中有⼀定地位和影响的诗歌作品,例如舒婷、席慕容等⼈的作品。

深入剖析人教版高三语文必修一教材提升文学素养人教版高三语文必修一教材是中学高年级学生必学的一门课程。

通过学习该教材,学生可以提高自己的文学素养,开发阅读思维,培养文学鉴赏能力。

本文将对人教版高三语文必修一教材进行深入剖析,以探讨如何通过学习该教材来提升文学素养。

一、文言文篇章的阅读与鉴赏人教版高三语文必修一教材中涵盖了大量的古代文言文篇章,这是提升文学素养的重要一环。

学生在阅读该类型篇章时,要注重理解古代文章中的意境、修辞和文化内涵。

比如,在《岳阳楼记》这篇经典古文中,作者用生动的描写手法表现了岳阳楼的壮丽景色,同时融入了自己对社会现象的深刻思考,这样的阅读可以帮助学生进一步理解古代文人的思想境界,并培养他们的审美能力和品味。

此外,学生还可以通过比较不同文言文篇章的写作风格和思想内容,来提升自己的鉴赏能力。

比如,在阅读《记承天寺夜游》和《滕王阁序》这两篇古文时,学生可以比较作者的写作方式和文化背景,深入理解不同文化时期的修辞手法和艺术追求,从而更好地欣赏文学作品,丰富自己的文学素养。

二、现代文阅读与文学鉴赏人教版高三语文必修一教材中也包含了大量的现代文阅读材料,这对于学生来说同样重要。

现代文阅读相对而言更为直接和生活化,学生可以更好地与之产生共鸣,并将其运用到实际生活中。

比如,在阅读王安忆的《红高粱家族》这篇小说时,学生可以深入剖析其中展现的社会问题、人性特点和家庭关系,进一步思考现实生活中存在的类似问题,并借鉴作品中的思想和观点来指导自己的言行。

此外,学生还可以通过学习现代文学作品的阅读方法和技巧,来提高自己对文学作品的欣赏和理解能力。

比如,在读完王朔的《人生不能承受之轻》后,学生可以总结其中的幽默、反讽和讽刺手法,了解现代文学对于社会问题的关注和讽刺的力度,从而培养自己的文学鉴赏眼光,并有能力对文学作品进行深入分析和评价。

三、修辞手法的学习与运用人教版高三语文必修一教材中大量运用了各种修辞手法,学生需要通过学习和理解这些修辞手法,来提升自己的文学素养。

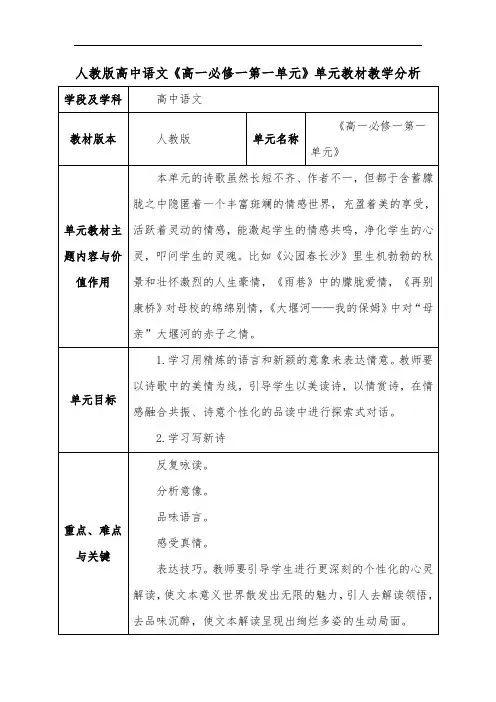

人教版高一语文必修I教材分析本册教材供高一年级上学期前半段使用,学生在高中阶段接触的第一个语文必修模块。

本册教材由阅读鉴赏、表达交流、梳理探究、名著导读组成,下面简要介绍一下全册教材,并谈一谈教学设想。

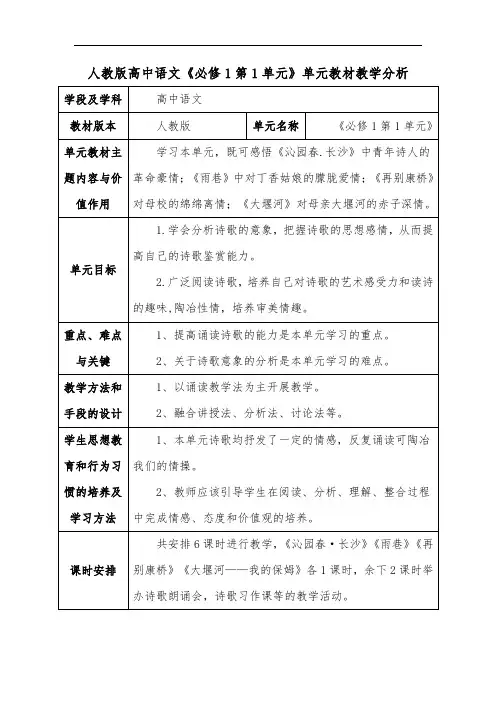

一、阅读鉴赏阅读鉴赏的四个单元是现代新诗、古代记叙散文、写人记事散文、新闻(新闻和报告文学)。

按照教材总的编排构想这四个单元在培养学生的阅读能力方面各有侧重。

其中现代新诗侧重于品味和赏析,两个散文单元侧重于思考和领悟,新闻单元侧重于沟通和运用。

第一单元的新诗选的是毛泽东的《沁园春•长沙》、戴望舒的《雨巷》、徐志摩的《再别康桥》、艾青的《大堰河—我的保姆》。

《沁园春•长沙》是毛泽东同志年轻时代的佳作。

诗中意象丰富,意境开阔,气魄宏大,意蕴深沉。

所谓词如其人,词如其心,此词堪称毛泽东同志的壮志篇、抱负篇、情怀篇,亦可谓号召篇、期望篇。

此词虽然运用中国古典诗词创作的格律形式,但内容和情感上却完全不受形式所困,是一首将深刻的政治内容与完美的艺术形式自然结合的上乘之作。

教学时,要结合当时的时代背景去理解此词,但不应变成政治的诠释,而应把对诗人情感的理解放在对丰富的意象的感知上。

《诗两首》包括戴望舒先生的《雨巷》和徐志摩先生的《再别康桥》两首诗。

这两首诗都是语言优美、情感细腻、意蕴悠长的唯美之作,称得上中国新诗的唯美的典范。

《雨巷》也使戴望舒有了“雨巷诗人”的称号,《再别康桥》是闻一多在努力实现诗歌“三美”主张的有一代表性作品。

《大堰河——我的保姆》是艾青的代表作。

诗人用朴素的语言和真挚的情怀深情地追忆自己的保姆——一位勤劳善良而又命运悲惨的中国旧时代生活在社会最底层的普通劳动妇女。

此诗唯其真而得其美。

诗中所描绘的那个时代的生活与我们学生现在的生活存在着比较大的距离,要注意通过情景的创设来缩小这种距离感,才能更好体验诗人的真性情。

需要说明的是,严格讲这三首诗不能统一划分为新诗,如果从创作时间上讲都出现在1919年之后,但是毛泽东的《沁园春•长沙》是依旧词牌的个律所创作的一首内容全新的诗歌。

其次对于新诗歌的教学我们必须关注这一类文本独特的语文价值以及选文所呈现的每一片的核心价值,总体而言新诗歌的阅读与鉴赏我们要注意新诗歌以下的特点:1、形式是自由的2、内涵是开放的3、意象经营重于修辞。

“古典诗”与“现代诗”的比较:“诗”者皆为感于物而作,是心灵的映现。

“古典诗”以“思无邪”的诗观,表达温柔敦厚、哀而不怨,强调在“可解与不可解之间”;“现代诗”强调自由开放的精神,以直率的情境陈述,进行“可感与不可感之间”的沟通。

有高度的概括性、鲜明的形象性、浓烈的抒情性以及和谐的音乐性,形式上分行排列。

所以我们对本单元的教学建议与学法指导作以下说明:1、新诗歌虽然是一种相对创新的诗歌样式,但它和古典诗歌是有着千丝万缕的联系,而这种联系主要呈现在传统意象的继承和一些格律的沿袭。

所以建议在教学过程中要体现这一特点,可以吧《语文读本》中的《错误》一诗和《沁园春•长沙》联合学习,《错误》一诗充分体现了新诗体中对传统意向的继承,《沁园春•长沙》则比较鲜明的体现全新的视角和思想在古典诗歌韵律中的融合,可谓一个是“新瓶装老酒”一个是“老瓶装新旧”,通过这两首诗的学习,可以比较全面的完成新旧传承关系的理解。

2、新诗歌比之旧体诗,主要是在形式上的更加灵活,它可以通过所表达的情感来自由选择左匹配的句式以及章法,所以《雨巷》一诗可以来教“舒缓的表达”,让学生体会情感与表达的高度关联。

3、新诗歌的又一特点就是“意象的跳跃”,在这一点上《再别康桥》体现较为鲜明,用着一首诗来教“意象的跳跃”和“情感的连续”,就能凸显这一首诗的核心价值。

4、诗歌选择用意象来传情,就决定了它的表达要以形象为主,《大堰河——我的保姆》一诗在画面,色彩和抒情上做的比较突出,所以就用这一首诗来教“形象化表达”。

第二单元学习古代记叙散文。

所选的3篇记叙散文,或记政治外交上的刀光剑影,或记杰出人物的嘉言懿行,都是千古流传的叙事名篇。

《烛之武退秦师》选自先秦历史散文《左传》,本篇所记述的是秦晋联合攻打郑国之前开展的一场外交斗争。

烛之武的说解是一篇非常漂亮的外交辞令,具有很强的说服力,其语言艺术达到很高的水平。

我们从中也看到了一个“义”“勇”“智”俱全的英雄烛之武的形象。

《荆轲刺秦王》是战国策的名篇。

通过叙述荆轲刺秦王的过程,抒发了对荆轲这位英雄人物的赞美。

认识荆轲那种舍生忘死、扶弱济困、反抗强暴的精神和正义行为。

学好这篇文章,可以感受荆轲这一悲剧英雄的人格魅力,还可以利用古今视界差异,激发学生读出新意,用现代观念审视作品,评价其积极意义与历史局限性,并在这方面作出一些有益的探索。

《鸿门宴》,节选自《史记》。

所选情节描写的是刘邦、项羽在推翻秦王朝后,为争夺天下而进行的一场惊心动魄的政治斗争。

鸿门宴是项羽在新丰鸿门设下的一个富有杀机的宴会,是刘、项之间政治矛盾由潜滋暗长到公开化的表现,是长达五年的楚汉相争的序幕,名为宴会,实则是一场激烈的政治斗争。

作者以娴熟的艺术技巧,生动地刻画了不同性格的人物形象,描绘了众多富有戏剧性的令人难忘的场面,情节波澜起伏,扣人心弦。

鸿门宴一文充分展示了刘、项之间不可调和的矛盾,生动地对比了双方策的高下,并预示了胜负的必然结局。

因此具有很高的史学价值和文学价值。

关于本单元文言文阅读的教学,要做到以下几点:学习从历史发展的角度理解古代作品的内容价值,从中汲取民族智慧;用现代观念审视作品,评价其积极意义与历史局限。

二、积累与整合1、是了解《左传》《战国策》两部史书在中国文学史上的地位和各自作为历史散文的特点,复习有关《史记》和司马迁的文学常识。

2、了解并梳理常见的文言实词、文言虚词、文言句式的意义或用法,注重在阅读实践中举一反三。

3、熟读三篇课文,准确记忆其中的名句,并且背诵《荆轲刺秦》中易水诀别一段。

三、感受与鉴赏1、借助注释和工具书,理解词句,读懂文章。

2、把握关键语句,理清思路,概括要点。

3、赏析三篇文言文中的人物形象,体会作品中蕴含的中华民族精神,并且学习塑造刻画人物形象的技巧。

从历史的角度理解古代作品的内容,从中汲取民族智慧。

4、用现代观念审视作品,评价其积极意义与历史局限。

四、思考与领悟1、要认真欣赏和鉴赏文言文叙事特有的简洁的艺术,在学习过程中学会抓住关键词语,概括文章的叙事脉络,做到纲举目张,化繁为简,提高概括能力和表达能力。

2、思考课文蕴含的中华民族精神。

五、发现与创新1、注重个性化阅读,从课文阅读中获得独特体验。

2、通过阅读文言文,培养学生的思辨能力和批判能力。

第三单元课文都是写人记事散文。

前两篇精读课文《记念刘和珍君》《小狗包弟》描写悲壮、悲惨之事,表达悲哀、悲悯之情和痛悼、痛悔之意,给人以沉重感、正义感;后一篇略读课文《记梁任公先生的一次演讲》描写先师形象,表达敬爱之情、诙谐之趣,给人以轻松感、幽默感。

教学本单元时,在引导学生掌握写人记事散文的阅读鉴赏知识与方法,并学以致用于自己的说话写作实际的同时,要注意引领挖掘课文的人文精神。

即通过引导学生深入探究、细致分析,真情感受课文中人物的精神品质及课文中表现出来的作者的人格魅力的,并内化为自己的精神力量,从而对学生的人文精神作必要的强化和补充,以实现语“文”“化”人的终极目标。

1、感知所塑人物------抓细节以知其个性2、把握所抒真情------感受作者人格魅力课文篇篇都有作者的真“我”,我们能从中看到出离愤怒的鲁迅、伤心悔恨的巴金、诙谐幽默的梁实秋。

解读《记念刘和珍君》,引导学生品味到文中的多种感情:对爱国青年的爱,对执政府的怒,对反动文人的恨,对麻木民众的失望,对当时社会现状的忧愤,对社会未来寄予的希望……如此,可自然感悟鲁迅刚正不阿的战士品格。

解读《小狗包弟》感悟巴金的忏悔意识。

引导学生感受作者的这种崇高精神,还要把这种精神内化为已有。

让学生理解“三省吾身”之“省”不只是检点自己一天所学知识、技能,还应该审视自己心中的道德尺度,检视自己的道德增益或道德缺损。

解读《记梁任公先生的一次演讲》,引领学生领略梁任公先生国学大师风范,见识其成就,仰慕其才华,崇尚其精神。

在体验梁实秋对师长溢于言表的敬爱之情的同时,进入大师精神沐浴的情境。

3、品赏艺术特色(1)鉴赏形象——注意细节描写本单元的这些课文描写的是一个个人物的一个个片段故事。

把握呈现于文中人物的外貌、言行和心理描写,其它及相关描写,在心中建立对人物的鲜明印象,理解人物的性格品质及其生成根源。

鲁迅对刘和珍平日保持温和的神情、与老师交往注重礼节的描写;梁实秋笔下的梁任公,几个精彩的细节即把他们的性格本性显现无遗,这些细节注释着他们的个性,生成着人物的性格品质。

赏析的同时,引导学生结合写作实际有针对性的探究思索、学以致用,实现由读到写的知识能力迁移。

(2)鉴赏结构——注意散中见整的结构方式《记念刘和珍君》全然顺着作者感情构造章法,处处洋溢着作者的激情,议论、抒情随处可见,而有关刘和珍的行事散见于全文各处,并无完整的成片成线的叙述;《小狗包弟》则是顺着故事发生的时间次序构造章法,感情抒发主要见于文章后半段,感情线索时隐时伏;《记梁任公先生的一次演讲》是作者凭着对所写人物的记忆线索,并按人物性格的不同侧面建构章法的,时而叙述,时而描写,时而议论。

总之,这些作品的章法起止自如,开合有度,散而有法,散中见整,呈现出对立统一的奇妙景象。

(3)鉴赏语言——注意语言的个性化《记念刘和珍君》中,作者激情难抑,下笔生风,而沉痛之情付诸文字又造成凝重与沉着之感;巴金其《小狗包弟》语言则呈“自然流”状态,内在的情味淡而远,细味之却见浓厚;地道的学者型作家梁实秋的《记梁任公先生的一次演讲》白话的流畅中夹带文言的凝涩,书卷气浓,同时语言少有枝蔓,辞达而已,体现梁氏散文文体简洁之美第四单元的新闻包括《别了,“不列颠尼亚”》、《奥斯维辛没有什么新闻》、《包身工》、《飞向太空的航程》等四篇。

《别了,“不列颠尼亚”》记录了在香港飘扬了150多年的英国米字旗最后一次在这里降落后,查尔斯王子和离任港督彭定康撤离时的情景。

它以独特的方式把细节勾连在一起,巧妙地把现实场景和历史场景编织在一起,字里行间蕴含着见证历史、演绎尊严的深刻内涵,全篇显得荡气回肠、别具一格。

《奥斯威辛没有什么新闻》是美国记者罗森塔尔当年游罢奥斯维辛集中营,写就的一则电稿,结果成为不朽名篇。

这篇报道没有寻常意义上的新闻,作者采用双线展开,一方面写奥斯维辛集中营,一方面写参观者的见闻感受和心情,两线交织,将情、景、事融为一体,发现了平静生活掩盖下奔突的火山,发现了参观者(同时也是作者)心灵情感深处掀起的风暴,而对残暴的诅咒、对和平的向往和对人性的呼唤,也就裹挟在这风暴中。