诱发电位及其临床应用

- 格式:ppt

- 大小:3.96 MB

- 文档页数:20

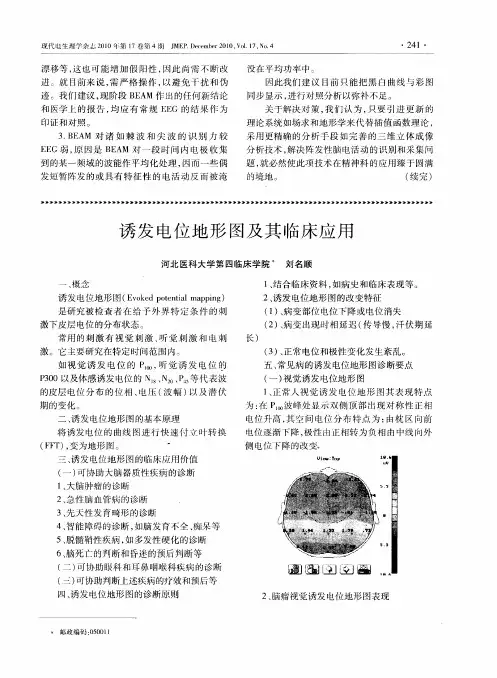

诱发电位发生、分类、感觉诱发电位检查主要目的、视觉诱发电位、体感诱发电位及SEP、VEP、BAEP临床意义诱发电位产生诱发电位是指中枢神经系统在感受到体内外各种特异性刺激后所产生的生物电活动,它反映了中枢神经系统各种传导通路功能的完整性。

诱发电位分类根据检测不同的神经传导通路可分为:运动诱发电位和感觉诱发电位,作为神经内科医师,应着重了解感觉诱发电位。

常用感觉诱发电位根据刺激方式的不同,分为体感诱发电位、视觉诱发电位和听觉诱发电位。

感觉诱发电位检查主要目的提供临床感觉神经传导通路上的亚临床病灶(尤其对那些临床症状和体征提示中枢神经系统可能有脱髓鞘病灶者);动态观察感觉神经传导通路上脱髓鞘病灶的变化;用于脊柱和颅脑外科中脊髓和颅脑手术的神经监护。

感觉诱发电位在临床应用上局限性首先,它仅能确定感觉传导通路上是否有异常,但不能确定病因。

其次,由于诱发电位最终记录部位在外周器官(眼、耳、外周皮肤),因此,这些器官有病变也可导致其结果异常。

视觉诱发电位视觉诱发电位(visual evoked potential,VEP)产生的解剖基础:视网膜的神经节细胞发出的轴突在视乳头处形成视神经,经视神经孔进入颅中窝,在蝶鞍上方形成视交叉,来自视网膜鼻侧的纤维交叉到对侧,来自颞侧的纤维不交叉,继续在同侧走行,并与来自对侧眼球的交叉纤维结合成视束,终止于外侧膝状体,在外侧膝状体换神经元后再发出神经纤维,经内囊后肢后部形成视放射,终止于枕叶视皮质中枢。

VEP 是枕叶皮质接受视觉刺激后从头皮上记录到的一个电反应。

而当视觉传导通路上任何部位发生病变时,视觉诱发电位都可以出现异常。

脑干听觉诱发电位脑干听觉诱发电位(brainstem auditory evoked potentials,BAEP)产生的解剖基础:耳分成三部分,分别是外耳、中耳和内耳。

内耳又称迷路,含有耳蜗、前庭和三个半规管。

听觉传导通路起自内耳螺旋神经节的双极神经元,其周围突感受内耳螺旋器毛细胞的冲动,中枢突进入内听道组成耳蜗神经,终止于脑桥的耳蜗神经核,发出的传入纤维一部分到双侧上橄榄核,尚有一部分纤维直接进入外侧纵束,并止于外侧纵束核。

测量大脑皮质诱发电位的方法及其临床应用大脑皮质诱发电位(Cortical Evoked Potentials,CEP)是一种记录和分析大脑皮质反应的电生理技术。

它通过刺激外部或内部刺激源,如视觉、听觉、触觉和运动等刺激,记录大脑对刺激产生的电位变化。

该技术有着广泛的临床应用,用于疾病诊断、手术监测和神经系统疾病研究等领域。

测量大脑皮质诱发电位的方法多种多样,常用的方法包括视觉诱发电位(Visual Evoked Potentials,VEP)、听觉诱发电位(Auditory Evoked Potentials,AEP)、体感诱发电位(Somatosensory Evoked Potentials,SEP)、运动诱发电位(Motor Evoked Potentials,MEP)等。

这些方法具有各自的特点和应用范围。

首先是视觉诱发电位(VEP)。

VEP是记录和分析大脑对视觉刺激产生的电位变化。

通过让受测者观看特定图像或接受光刺激,测量和分析大脑对刺激的反应。

VEP广泛应用于癫痫、视觉障碍、脑损伤等疾病的诊断和监测。

其次是听觉诱发电位(AEP)。

AEP用于记录和分析大脑对听觉刺激的电位变化。

通过让受测者接受声音刺激,并记录和分析大脑对刺激的反应。

AEP被广泛应用于听觉系统疾病的早期检测、听力损失的评估以及中枢性耳聋的诊断。

第三是体感诱发电位(SEP)。

SEP用于记录和分析大脑对触觉和体感刺激的电位变化。

通过对受测者进行触摸、电刺激或热刺激,记录和分析大脑对刺激的反应。

SEP在脊髓损伤、周围神经系统疾病和感觉异常等领域的诊断和研究中有重要应用。

最后是运动诱发电位(MEP)。

MEP用于记录和分析大脑对动作刺激的电位变化。

通过对受测者进行运动刺激或经颅磁刺激,记录和分析大脑对刺激的反应。

MEP广泛应用于脊髓损伤、脑卒中和运动障碍等神经系统疾病的诊断和康复评估。

测量大脑皮质诱发电位的方法需要使用特定的设备,如EEG设备(Electroencephalography)和其他刺激装置。

听觉脑干诱发电位的原理及其临床应用发布时间:2009-8-4听觉脑干诱发电位是一种较准确的客观测听法。

测试时病人无痛苦,不受病人主观意志及意识状态的影响。

一、听觉脑干诱发电位的检测1.电极的放置听觉脑干电位测听为远场电位记录,记录电极放于颅顶或乳突,参考电极置于对侧耳垂或乳突,前额电极接地并与前置放大器输入盒连接。

2.刺激声信号多采用短声,刺激重复率每秒10~20次,叠加1000次;多通过单侧或双侧耳机给声,对侧耳给予白噪声掩蔽。

一般采用70-80dB刺激声强度开始为宜,检测时受检者需要完全放松,也可在睡眠、麻醉或昏迷状态下进行。

二、听觉脑干诱发电位分析在较强声刺激,如60~80dB声刺激下可从颅顶记录到7个波形,主要为Ⅰ~Ⅴ波,分别主要由听神经(波Ⅰ)、耳蜗核(波Ⅱ)、上橄榄核(波Ⅲ)、外侧丘系( 波Ⅳ)、下丘核波Ⅴ)产生。

其中,I、III、V三个波较稳定。

1.各波的潜伏期Ⅰ波的潜伏期约2ms,其余每波均相隔约1ms。

2.波间潜伏期即中枢传导时间,各波间时程在给予60dB以上刺激强度时,各波间期相对较稳定,因此,可作为中枢性病变诊断的可靠指标,多采用Ⅰ~Ⅲ波、Ⅲ~Ⅴ波和Ⅰ~Ⅴ波的测量,以Ⅰ~Ⅴ波最常用,一般为4ms。

3.两耳间各波潜伏期比较一般侧间差别不超过0.2ms。

4.波Ⅴ反应阈成人波Ⅴ反应阈一般高于行为测听阈10~20dB,因此可作为客观听阈检测;婴幼儿反应阈比成人高,但与其行为反射阈相对较低,这对聋耳的早期发现有较大价值。

三、听觉脑干诱发电位的临床运用1.客观听力测试适用于不合作的新生儿、婴幼儿和主观测试困难的成人,也适用于非器质性聋、职业性聋的判断、精神或神经系疾病的病人,可通过脑干电位测听确定其听觉功能的状态。

2.脑干肿瘤脑干肿瘤、小脑脑桥肿瘤压迫脑干时,可致各波潜伏期的延长,压迫听神经则可致波Ⅴ潜伏期延长,甚至消失,双潜伏期比较相差超过0.3ms。

3..脑干炎、脑干血管梗塞、出血、脑干损伤常导致I-V波异常改变,特别是波间期延长,波形变异甚至消失。

三叉神经体感诱发电位相关临床应用研究当有内外环境的某种刺激作用人体时,受刺激的感觉器官产生相应的神经电冲动,通过一泄的神经传导通路将信息传递至中枢神经系统(大脑皮层),信息在神经传导通路的各节段上不断整合,并引起一系列的皮层电活动,经计算机的平均叠加后,在大脑皮层对应的头皮位点记录到相关的电位变化。

我们称这种电位变化为诱发电位。

它能够准确实时的反应中枢神经系统当时的功能状态,在神经电生理学的临床检测手段中占有重要地位。

通过诱发电位检测手段我们可以更好的判断感觉传导通路(视觉.听觉、本体感觉)及运动传导通路的完整性及功能,因此可将英作为临床疾病诊断及科研工作的辅助检测技术。

三叉神经体感诱发电位(Trigeminal Somatosensory evoked potentials, TSEP)作为体感诱发电位的下属分类检査之一,其主要反映三叉神经传导通路的完整性及功能。

三叉神经感觉分布区的末梢感受器受到某种刺激,产生的信号由眼支、上颌支、下颌支传递至三叉神经感觉主核和脊朿核,再通过三叉丘系、丘脑腹后内侧核、内囊后肢最终达到初级感觉皮层或辅助运动区,在相应的位点就可记录岀相应的电生理变化。

目前临床上最常用的刺激方法为脉冲电刺激法,应用表而圆盘电极刺激上颌支、下颌支,并在检查中进行刺激电极正负极性反转以达到减少伪差的目的。

我们所检测出的TSEP波形为"V"形波•因其各波的起源点不同,故可反映相应的解剖部位发生病变。

对于各波起源有学者进行了相关研究,有学者认为早成分中的N5波起源于三叉神经节,Nl. N4波起源于原始感觉皮质,N3、N4波起源于第2皮质感觉区,N5、P9是邻近肌肉电活动的远场效应(1) o也有学者认为N13起源于三叉神经感觉主核及脊束核,P19起源于丘脑•基底节水平,N30起源于初级感觉皮层(2)o TSEP波形之所以较为稳左,因其不受性别、意识水平、镇静药等因素影响。

运动诱发电位定义及临床应用

运动诱发电位(MEP)是指在大脑皮层中产生的电生理信号,是由运动皮层神经元对肌肉运动的神经控制所产生的反应。

运动诱发电位可以通过刺激大脑皮层来观察肌肉的电生理反应,从而评估神经系统的功能状态。

运动诱发电位在神经外科、康复医学、神经内科等领域有广泛的应用。

运动诱发电位的临床应用主要包括以下方面:

1. 神经外科手术:运动诱发电位可以在神经外科手术中帮助医生定位运动皮层,以避免损伤运动皮层引起肌肉瘫痪等后遗症。

2. 神经内科疾病:运动诱发电位可用于评估中枢神经系统的功能状态,如多发性硬化症、帕金森病等。

3. 康复医学:运动诱发电位可以评估运动功能的恢复情况,如脑卒中后的肢体运动恢复。

4. 运动医学:运动诱发电位可评估肌肉的神经控制情况,对于运动损伤的治疗、训练和康复有一定的指导意义。

通过运动诱发电位的应用,可以帮助临床医生更全面地了解神经系统的功能状态,为疾病的诊断和治疗提供有力的支持。

- 1 -。

肌电-诱发电位技术

肌电-诱发电位技术可以分为多种类型,包括运动诱发电位(MEP)、感觉诱发电位(SEP)和H反射。

运动诱发电位测试通过

向大脑发出刺激来评估运动皮层的功能。

感觉诱发电位测试则用于

评估感觉神经传导速度和感觉皮层功能。

H反射测试则用于评估脊

髓和周围神经的功能。

肌电-诱发电位技术在临床上具有广泛的应用。

它可以帮助医生

诊断和监测神经肌肉疾病,如多发性硬化症、帕金森病和周围神经

病变。

此外,肌电-诱发电位技术也常用于术前和术后评估,以帮助

医生了解神经系统在手术前后的功能状态。

除了临床应用,肌电-诱发电位技术也在科研领域得到广泛应用。

研究人员可以利用这项技术来了解神经肌肉系统的生理和病理过程,以及开发新的治疗方法和药物。

总的来说,肌电-诱发电位技术是一种重要的神经生理学测试方法,对于诊断神经肌肉疾病、监测病情发展和进行科研具有重要意义。

通过对肌电-诱发电位技术的全面了解,我们可以更好地认识和

理解神经肌肉系统的功能和疾病。

大脑皮质诱发电位的神经机制及其临床应用大脑皮层诱发电位(Cortical Evoked Potentials,CEP)是指在外部刺激下,大脑皮层神经元产生的电位变化。

它是一种通过测量脑电图来研究大脑活动的方法,常用于评估神经系统的功能状态、研究大脑的认知和感觉加工过程,并在临床上被广泛应用于诊断和治疗一些神经系统疾病。

大脑皮层诱发电位的神经机制是通过刺激感觉器官(如视觉、听觉、触觉等)后,信号逐渐传导至相应的脑区,激活该脑区的神经元,从而产生电位变化。

这种电位变化可通过电极从头皮表面测量到,并进一步分析和解释。

对于不同的感觉刺激,大脑皮层诱发电位显示出不同的波形特征。

例如,视觉刺激引发的视觉诱发电位(Visual Evoked Potentials,VEP)反映了视觉信息处理的时间和空间特性,常用于评估视觉系统功能及其相关疾病。

听觉刺激引发的听觉诱发电位(Auditory Evoked Potentials,AEP)则可以用来检测听觉通路的功能异常,对于耳聋的早期诊断和治疗非常有价值。

类似地,触觉诱发电位(Somatosensory Evoked Potentials,SEP)和嗅觉诱发电位(Olfactory Evoked Potentials,OEP)等也有着特定的临床应用。

在临床上,大脑皮层诱发电位技术已广泛应用于神经系统疾病的诊断和治疗。

例如,通过记录VEP可以判断视觉通路功能是否正常,对于早期发现和及时干预青少年近视等疾病具有重要意义。

此外,AEP可以用于评估听力损害和中枢听觉通路异常,对于婴幼儿听力筛查和早期干预具有重要价值。

SEP则常用于评估感觉神经损伤以及脊髓和脑损伤等疾病的定位和程度判断。

这些应用都依赖于大脑皮层诱发电位技术对大脑的精准检测和分析。

随着研究的深入和技术的发展,大脑皮层诱发电位技术正不断拓展其临床应用范围。

近年来,有研究发现大脑皮层诱发电位可以用于评估精神障碍、认知功能和情绪状态等。

大脑皮质诱发电位的发展趋势与应用前景随着神经科学和脑机接口技术的快速发展,大脑皮质诱发电位(Cortical Evoked Potentials, CEPs)作为一种非侵入性的脑电生理信号在神经科学研究和临床应用方面展示出了巨大的潜力。

本文将探讨大脑皮质诱发电位的发展趋势以及在未来的应用前景。

首先,大脑皮质诱发电位技术的发展趋势是向更高的时空分辨率和更准确的功能定位方向发展。

目前的研究主要集中在使用脑电图记录Cortical Evoked Potential,并通过信号处理和分析技术来解读脑电图所反映的大脑活动。

然而,脑电图的时间和空间分辨率有限,难以提供精确的大脑活动信息。

因此,未来的研究将致力于开发新的高时空分辨率Cortical Evoked Potential记录技术,例如采用高密度脑电阵列或结合其他成像技术如磁共振成像(MRI)和功能性近红外分光成像(fNIRS),以更准确地定位大脑皮质诱发电位的来源和功能特征。

其次,大脑皮质诱发电位技术的应用前景非常广泛。

首先,在基础科学研究方面,大脑皮质诱发电位可以用于研究人类的感知、注意、记忆、言语和运动等认知和行为过程。

通过测量Cortical Evoked Potential的变化,研究人员可以揭示不同认知和行为任务的神经机制,并深入理解大脑功能的本质。

此外,大脑皮质诱发电位还可以用于研究各种神经系统疾病,如癫痫、帕金森病和阿尔茨海默病等,帮助诊断和治疗这些疾病。

在临床应用方面,大脑皮质诱发电位可以用于评估患者神经功能和大脑的生理状态。

例如,在康复医学中,大脑皮质诱发电位可以用于评估脑损伤患者的康复进展,了解他们的认知和运动功能恢复情况。

此外,大脑皮质诱发电位还可以用于辅助手术规划和术中监测,在神经外科手术中提供精确的大脑功能定位信息,帮助神经外科医生进行精确的手术操作,降低手术风险。

除了在神经科学研究和临床医学领域,大脑皮质诱发电位的应用前景还可以延伸到其他领域,如人机交互、脑机接口和虚拟现实等。

大脑皮质诱发电位及其在神经科学中的应用前景大脑皮质诱发电位(Cortical Evoked Potentials, CEPs)是一种记录和研究大脑皮质神经元集体活动的电生理技术。

通过刺激感觉器官或者进行特定的神经逻辑任务,可以观察到大脑皮质产生的电位变化,并通过测量和分析这些变化,可以获得有关大脑功能和结构的重要信息。

大脑皮质诱发电位在神经科学研究中具有广泛的应用。

首先,它可以被用来研究大脑的感觉功能。

通过刺激各种感觉通路,如视觉、听觉和触觉,我们可以测量和分析大脑皮质在感知过程中的反应。

这些研究不仅可以帮助我们了解大脑是如何处理感觉信息的,还可以揭示感觉信息在不同疾病中的改变和异常。

此外,大脑皮质诱发电位还可以用于研究大脑的认知功能。

通过让被试进行特定的神经逻辑任务,如注意力、记忆和语言等方面的任务,我们可以观察到大脑皮质在该任务过程中的变化。

这些研究可以帮助我们深入了解大脑是如何执行认知任务的,也可以揭示不同病理情况下认知功能的改变和障碍。

此外,大脑皮质诱发电位还可以用于研究大脑的功能连通性。

通过刺激大脑的一个区域,同时记录其他区域的反应,可以研究大脑内部不同区域之间的相互作用和连接。

这些研究不仅可以帮助我们了解大脑的功能网络结构,还可以揭示不同疾病中功能连接的改变和异常。

对于大脑皮质诱发电位的应用前景,可以预见的是,随着技术的不断进步和发展,我们可以更准确、更精细地研究大脑的活动。

首先,随着设备的改进,我们可以获得更高的时空分辨率,从而更准确地观察和分析大脑活动的变化。

其次,通过结合其他脑成像技术,如功能磁共振成像(fMRI)、脑电图(EEG)等,可以更全面地揭示大脑的复杂功能和结构。

另外,大脑皮质诱发电位还有着广泛的临床应用前景。

例如,它可以用于诊断和评估一些神经系统疾病,如中风、帕金森病和脑损伤等。

通过观察大脑皮质在这些疾病中的反应变化,可以提供有关疾病进程和治疗效果的有价值信息。

此外,大脑皮质诱发电位还可以用于研究和评估脑机接口(Brain-Computer Interface, BCI)系统,为瘫痪患者等特殊人群提供康复和交互方式。