人教版语文九年级上册 醉翁亭记

- 格式:pptx

- 大小:1.93 MB

- 文档页数:56

醉翁亭记环滁皆山也。

其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。

山行六七里,渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者,酿泉也。

峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。

作亭者谁?山之僧智仙也。

名之者谁?太守自谓也。

太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。

醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。

山水之乐,得之心而寓之酒也。

若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。

野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。

朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。

临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌,山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。

宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。

苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

已而夕阳在山,人影散乱,太守归而宾客从也。

树林阴翳,鸣声上下,游人去而禽鸟乐也。

然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。

醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。

太守谓谁?庐陵欧阳修也。

译文环绕着滁州城的都是山。

城西南方向的各个山峰,树林和山谷尤其美丽,远望那树木茂盛,又幽深又秀丽的,是琅琊山。

沿着山路行走了六七里,渐渐地听到潺潺的流水声,从两座山峰中间倾泻而下的,是酿泉。

山势回环,路也跟着拐弯,有一座亭子四角翘起,像鸟张开翅膀一样,坐落在泉水边上,这就是醉翁亭。

修建亭子的人是谁?是山里的老僧智仙。

给它起名字的人是谁?是太守用自己的别号(醉翁)来命名的。

太守和宾客来这里喝酒,喝一点就醉了,而年纪又最大,所以给自己起了个名号叫醉翁。

醉翁的情趣不在于(喝)酒,而在于欣赏山水美景。

欣赏山水美景的乐趣,是领会在心里,而寄托在喝酒上的。

像那太阳出来,树林中的雾气散去,云聚拢过来,山里就昏暗了,或暗或明,变化不一,这就是山间早晚的景象。

野花开了,散发出一股清幽的香味,好看的树木枝叶繁茂,形成一片浓郁的绿荫,天气高爽,霜色洁白,水面低落下去,石头裸露出来,是山中四季的景色。

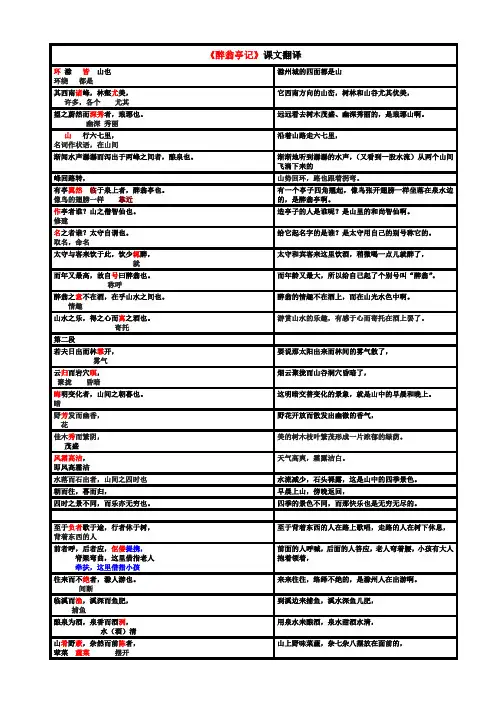

《醉翁亭记》课文翻译环滁皆山也环绕都是滁州城的四面都是山其西南诸峰,林壑尤美,许多,各个尤其它西南方向的山峦,树林和山谷尤其优美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。

幽深秀丽远远看去树木茂盛、幽深秀丽的,是琅琊山啊。

山行六七里,名词作状语,在山间沿着山路走六七里,渐闻水声潺潺而泻出于两峰之间者,酿泉也。

渐渐地听到潺潺的水声,(又看到一股水流)从两个山间飞淌下来的峰回路转,山势回环,路也跟着拐弯。

有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。

像鸟的翅膀一样靠近有一个亭子四角翘起,像鸟张开翅膀一样坐落在泉水边的,是醉翁亭啊。

作亭者谁?山之僧智仙也。

修建造亭子的人是谁呢?是山里的和尚智仙啊。

名之者谁?太守自谓也。

取名,命名给它起名字的是谁?是太守用自己的别号称它的。

太守与客来饮于此,饮少辄醉,就太守和宾客来这里饮酒,稍微喝一点儿就醉了,而年又最高,故自号曰醉翁也。

称呼而年龄又最大,所以给自己起了个别号叫“醉翁”。

醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。

情趣醉翁的情趣不在酒上,而在山光水色中啊。

山水之乐,得之心而寓之酒也。

寄托游赏山水的乐趣,有感于心而寄托在酒上罢了。

第二段若夫日出而林霏开,雾气要说那太阳出来而林间的雾气散了,云归而岩穴暝,聚拢昏暗烟云聚拢而山谷洞穴昏暗了,晦明变化者,山间之朝暮也。

暗这明暗交替变化的景象,就是山中的早晨和晚上。

野芳发而幽香,花野花开放而散发出幽微的香气,佳木秀而繁阴,茂盛美的树木枝叶繁茂形成一片浓郁的绿荫。

风霜高洁,即风高霜洁天气高爽,霜露洁白。

水落而石出者,山间之四时也水流减少,石头裸露,这是山中的四季景色。

朝而往,暮而归,早晨上山,傍晚返回,四时之景不同,而乐亦无穷也。

四季的景色不同,而那快乐也是无穷无尽的。

至于负者歌于途,行者休于树,背着东西的人至于背着东西的人在路上歌唱,走路的人在树下休息,前者呼,后者应,伛偻提携,脊梁弯曲,这里借指老人牵扶,这里借指小孩前面的人呼喊,后面的人答应,老人弯着腰,小孩有大人抱着领着,往来而不绝者,滁人游也。

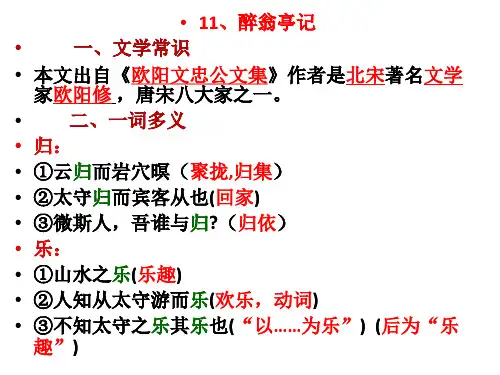

九年级上册语文同步预习《醉翁亭记》一、作者作品1.欧阳修(1007—1072),字永叔,自号醉翁,晚年又号六一居士。

与韩愈、柳宗元、苏轼被后人合称“千古文章四大家”。

2.记:“记”是一种古代文体,可以通过记人、记事、记物、记景,来抒发作者感情和主张。

在写法上大多以记述为主而兼有议论、抒情成分。

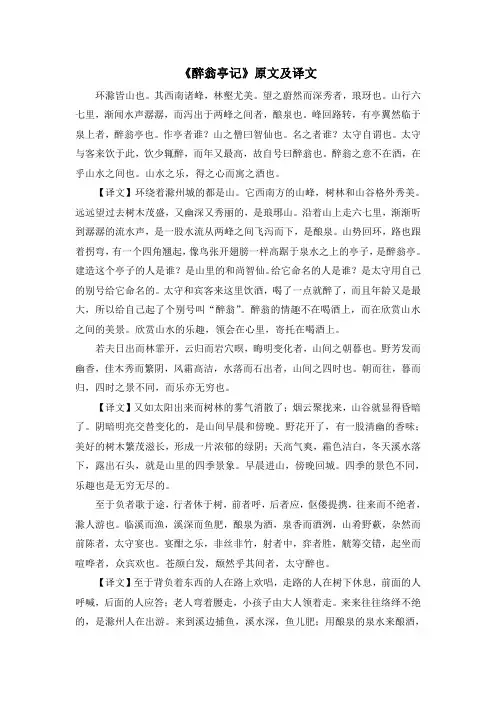

二、原文及翻译醉翁亭记欧阳修【原文】环滁皆山也。

其西南诸峰,林壑尤美,望之蔚然而深秀者,琅琊也。

山行六七里,渐闻水声潺潺,而泻出于两峰之间者,酿泉也。

峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。

作亭者谁?山之僧智仙也。

名之者谁?太守自谓也。

太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。

醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。

山水之乐,得之心而寓之酒也。

【译文】环绕滁州的都是山。

那西南的几座山峰,树林和山谷尤其优美。

远远望过去树木茂盛,又幽深又秀丽的,是琅琊山。

沿着山路走六七里,渐渐听到潺潺的流水声,是一股水流从两峰之间飞泻而下,是酿泉。

沿着山路拐弯,有一座亭子像飞鸟展翅似的,飞架在泉上,那就是醉翁亭。

建造这亭子的是谁呢?是山上的和尚智仙。

给它取名的又是谁呢?太守用自己的别号(醉翁)来命名。

太守和他的宾客们来这儿饮酒,只喝一点儿就醉了;而且年纪又最大,所以自号“醉翁”。

醉翁的情趣不在于喝酒,而在欣赏山水的美景。

欣赏山水美景的乐趣,领会在心里,寄托在酒上。

【原文】若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。

野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。

朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

【译文】至于太阳的升起,山林里的雾气散了;云雾聚拢来,山谷就显得昏暗了;朝则自暗而明,暮则自明而暗,这就是山中的朝暮。

野花开了,有一股清幽的香味;好的树木枝繁叶茂,形成一片浓密的绿荫;风高霜洁,水落石出,这就是山中的四季。

早晨进山,傍晚回城,四季的景色不同,乐趣也是无穷无尽的。

【原文】至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。

《醉翁亭记》原文及译文环滁皆山也。

其西南诸峰,林壑尤美。

望之蔚然而深秀者,琅玡也。

山行六七里,渐闻水声潺潺,而泻出于两峰之间者,酿泉也。

峰回路转,有亭翼然临于泉上者,醉翁亭也。

作亭者谁?山之僧曰智仙也。

名之者谁?太守自谓也。

太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。

醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。

山水之乐,得之心而寓之酒也。

【译文】环绕着滁州城的都是山。

它西南方的山峰,树林和山谷格外秀美。

远远望过去树木茂盛,又幽深又秀丽的,是琅琊山。

沿着山上走六七里,渐渐听到潺潺的流水声,是一股水流从两峰之间飞泻而下,是酿泉。

山势回环,路也跟着拐弯,有一个四角翘起,像鸟张开翅膀一样高踞于泉水之上的亭子,是醉翁亭。

建造这个亭子的人是谁?是山里的和尚智仙。

给它命名的人是谁?是太守用自己的别号给它命名的。

太守和宾客来这里饮酒,喝了一点就醉了,而且年龄又是最大,所以给自己起了个别号叫“醉翁”。

醉翁的情趣不在喝酒上,而在欣赏山水之间的美景。

欣赏山水的乐趣,领会在心里,寄托在喝酒上。

若夫日出而林霏开,云归而岩穴暝,晦明变化者,山间之朝暮也。

野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也。

朝而往,暮而归,四时之景不同,而乐亦无穷也。

【译文】又如太阳出来而树林的雾气消散了;烟云聚拢来,山谷就显得昏暗了。

阴暗明亮交替变化的,是山间早晨和傍晚。

野花开了,有一股清幽的香味;美好的树木繁茂滋长,形成一片浓郁的绿阴;天高气爽,霜色洁白,冬天溪水落下,露出石头,就是山里的四季景象。

早晨进山,傍晚回城。

四季的景色不同,乐趣也是无穷无尽的。

至于负者歌于途,行者休于树,前者呼,后者应,伛偻提携,往来而不绝者,滁人游也。

临溪而渔,溪深而鱼肥,酿泉为酒,泉香而酒洌,山肴野蔌,杂然而前陈者,太守宴也。

宴酣之乐,非丝非竹,射者中,弈者胜,觥筹交错,起坐而喧哗者,众宾欢也。

苍颜白发,颓然乎其间者,太守醉也。

【译文】至于背负着东西的人在路上欢唱,走路的人在树下休息,前面的人呼喊,后面的人应答;老人弯着腰走,小孩子由大人领着走。

醉翁亭记

《醉翁亭记》是明代文学家袁宏道的一篇散文,该文描绘了作者与友人在醉翁亭畅谈诗文、品味美酒的生动场景。

以下是《醉翁亭记》的一部分内容:

> 古者有感于物而作,苍者有感于物而狂,直者有感于物而赋。

故屈原赋而大激,孟轲赋而一怨,公羊赋而汉史,司马昭赋而诏诸文官,苏子词而舒其心者,与屈赋无异。

大抵屈赋起胸臆,彰雄豪,乐天知命,儆君子者也。

若乐天知命者,仁爱一至也。

君子不得志之时,愿为君子乎,然乐天知命之为君子者,其心甚焉耳。

> 汉之文宣,非淡泊无以明志;燕、宋之宴然非慷慨无以尽欢。

屈起居处之间,非雅歌非淫词无以流怀。

惜哉夫,时衰世颓,志捐而道弃矣。

欲以散愁遗患,宁背遗善而已矣。

> 今以仲夏耳,烈风劲气,百卉,龙蛇焰张,于时遂感物以赋志也。

出得吾志,己欢己乐,为之言辞,欲观物情,人心之故耳。

先贤圣王之教人而不自劝者,未之有也。

若夫无私之谓大公,不忍之谓大廉,无欲之谓大度,中情之谓大和。

和、度、廉、公,大道之行也,一寸若孤儿之般,一寸若耄耋之类,着赋而可数,失道之士莫此为甚也。

这段文字通过引用古今圣贤的例子,表达了作者对于时局的感慨,以及他对人生境遇的深刻思考。

《醉翁亭记》以其豪放、激越的文笔和深邃的哲理而成为明代

散文的佳作。

九年级语文上册第三单元11醉翁亭记教案新人教版一. 教材分析《醉翁亭记》是新人教版九年级语文上册第三单元的一篇课文。

本文是唐代文学家欧阳修创作的一篇山水游记,描写了作者在醉翁亭游玩时所见所闻,表达了作者寄情山水的悠然情怀。

课文语言优美,描绘生动,富有诗意,是古代山水游记的佳作。

二. 学情分析学生在学习本文之前,已经学习了一些文言文,对文言文的阅读和理解有一定的基础。

但本文篇幅较长,内容较为丰富,学生可能在理解上存在一定的困难。

因此,在教学过程中,需要关注学生的学习需求,引导学生逐步理解课文内容,体会作者的思想感情。

三. 教学目标1.能够正确、流利、有感情地朗读课文。

2.理解课文内容,把握作者的写作思路。

3.体会作者寄情山水的悠然情怀,提高审美情趣。

4.学习课文中的重点词语和句式,提高文言文阅读能力。

四. 教学重难点1.理解课文内容,把握作者的写作思路。

2.体会作者寄情山水的悠然情怀。

3.学习课文中的重点词语和句式。

五. 教学方法1.情境教学法:通过描绘课文中的画面,引导学生进入课文情境,感受作者的思想感情。

2.问题驱动法:教师提出问题,引导学生思考,激发学生的学习兴趣。

3.小组合作学习:学生分组讨论,共同完成学习任务,提高团队合作能力。

六. 教学准备1.课文朗读录音。

2.与课文相关的图片或视频资料。

3.课文注释及译文。

4.学习任务单。

七. 教学过程1.导入(5分钟)播放课文朗读录音,让学生初步感受课文的语言美。

然后简要介绍作者欧阳修及其作品《醉翁亭记》。

2.呈现(10分钟)展示与课文相关的图片或视频资料,引导学生关注课文中的景物描写,感受作者对山水的热爱。

3.操练(10分钟)学生分组讨论,根据课文内容,概括出课文中描述的景物特点。

每组选一个代表进行汇报,教师点评并给予鼓励。

4.巩固(10分钟)学生自读课文,结合注释和译文,理解课文内容。

教师提问,检查学生对课文的理解程度。

5.拓展(10分钟)教师提出问题:请同学们思考一下,为什么作者自称“醉翁”?请结合课文内容进行回答。