22《礼记》二则(经典)

- 格式:pdf

- 大小:219.08 KB

- 文档页数:4

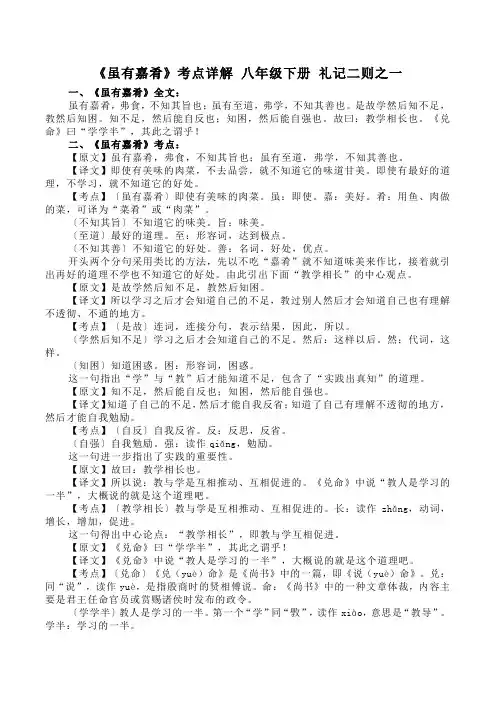

《虽有嘉肴》考点详解八年级下册礼记二则之一一、《虽有嘉肴》全文:虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

是故学然后知不足,教然后知困。

知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

故曰:教学相长也。

《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!二、《虽有嘉肴》考点:【原文】虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

【译文】即使有美味的肉菜,不去品尝,就不知道它的味道甘美。

即使有最好的道理,不学习,就不知道它的好处。

【考点】〔虽有嘉肴〕即使有美味的肉菜。

虽:即使。

嘉:美好。

肴:用鱼、肉做的菜,可译为“菜肴”或“肉菜”。

〔不知其旨〕不知道它的味美。

旨:味美。

〔至道〕最好的道理。

至:形容词,达到极点。

〔不知其善〕不知道它的好处。

善:名词,好处,优点。

开头两个分句采用类比的方法,先以不吃“嘉肴”就不知道味美来作比,接着就引出再好的道理不学也不知道它的好处。

由此引出下面“教学相长”的中心观点。

【原文】是故学然后知不足,教然后知困。

【译文】所以学习之后才会知道自己的不足,教过别人然后才会知道自己也有理解不透彻、不通的地方。

【考点】〔是故〕连词,连接分句,表示结果,因此,所以。

〔学然后知不足〕学习之后才会知道自己的不足。

然后:这样以后。

然:代词,这样。

〔知困〕知道困惑。

困:形容词,困惑。

这一句指出“学”与“教”后才能知道不足,包含了“实践出真知”的道理。

【原文】知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

【译文】知道了自己的不足,然后才能自我反省;知道了自己有理解不透彻的地方,然后才能自我勉励。

【考点】〔自反〕自我反省。

反:反思,反省。

〔自强〕自我勉励。

强:读作qiǎng,勉励。

这一句进一步指出了实践的重要性。

【原文】故曰:教学相长也。

【译文】所以说:教与学是互相推动、互相促进的。

《兑命》中说“教人是学习的一半”,大概说的就是这个道理吧。

【考点】〔教学相长〕教与学是互相推动、互相促进的。

长:读作zhǎng,动词,增长,增加,促进。

22《礼记》二则虽有嘉肴虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

是故学然后知不足,教然后知困。

知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

故曰:教学相长也。

《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!一、相关资料《礼记》,儒家经典之一,战国至秦汉间儒家论著的汇编,相传由西汉戴圣编纂而成,共49篇。

它阐述的思想,包括社会、政治、伦理、哲学、宗教等方面。

二、课文翻译译文;即使有美味的菜肴,不吃,就不知道它的味美;即使有最好的道理,不学,就不知道它的好处。

因此,学然后才知道(自己的)欠缺,教然后才知道(自己的)困惑。

知道了(自己的)欠缺,然后才能自我反思;知道了(自己的)困惑,然后才能自己督促自己。

所以说:教与学是互相推动、互相促进的。

《兑命》说“教别人,占自己学习的一半”,大概说的就是这个道理吧!三、注释虽:即使。

嘉肴:美味的菜肴。

旨:味美。

至道:最好的道理。

是故:因此。

困:困惑。

自反:自我反思。

自强:自己督促自己。

学(xiào)学半:教别人,占自己学习的一半。

前一个“学”同“敩(xiào)”,教导。

四、问题归纳1.开头写嘉肴的作用是什么?以嘉肴喻至道,运用比喻论证的方法,说明“弗学,不知其善”的道理,将抽象的道理具体化,通俗易懂。

2.“学然后知不足,教然后知困”,这句话有什么作用?写出了“学”“教”之后的结果,为下面的观点作铺垫。

3.“教学相长”该如何理解?教和学两方面互相影响、互相促进,教使学有所增长,教人学习又反过来促进教人者知识的积累。

4.结尾引用《兑命》中的言论有什么作用?引用《兑命》中的言论,证明教和学是相辅相成的,使论证更有权威性。

5.试分析《虽有嘉肴》一文的论证思路。

本文在论述时先以“虽有嘉肴,弗食,不知其旨也”作比,继而引出“虽有至道,弗学,不知其善也”,进而又从教与学两个方面加以论证,最后得出“教学相长”这个结论。

五、课文主题《虽有嘉肴》论述了教和学的关系,说明了教与学互相促进的道理。

22《礼记》二则(课后解析)一、参考答案:中心论点:教学相长。

文章开头运用了类比的手法,从“虽有嘉肴,弗食,不知其旨也”,类推出“虽有至道,弗学,不知其善也”的道理。

接着讲教与学的关系:一个人只有学习了,才能知道自己的不足,知道了自己的不足,然后才能自我反省;而教授别人之后,才能发现自己有不懂的地方,这样才会自我勉励,不断提高。

最后提出中心论点。

解析:在翻译的基础上整体感知课文,理清论证思路。

二、参考答案:大同社会理想包括三个方面:天下为公,选贤与能,讲信修睦。

解析:课文开头即提出了大同社会的纲领,注意理解体会。

三、参考答案(示例)《虽有嘉肴》:本文多使用对偶句,读来朗朗上口,节奏感强。

在论述时,先以“虽有嘉肴,弗食,不知其旨也”作比,熊而引入“虽有至道,弗学,不知其善也”,又从“教”与“学”两个方面加以说明,最后归结到“教学相长”这个结论。

思路清晰,语言流畅,层层递进,文气贯通,给人一种一气呵成之感。

《大道之行也》:选贤与能,讲信修睦。

效果:结构整齐,使语势增强,描绘了大同社会的美好愿景。

解析:找出两文中的对偶句,根据对偶句的特点体会表达效果。

四、参考答案:1.教学:教与学。

2.子:子女。

3.归:女子出嫁。

4.货:财货。

5.贼:害人。

解析:注意文言现象。

如“教学”是古今异义词,古义指教与学,现代指教书或把知识传授给学生。

五、参考答案:1.玉石不经过琢磨,就不能用来做器物;人不通过学习,就不懂得道理。

比喻人如果不经历磨难和学习,就难以成才。

2.适当的学习时期过了才去学,虽然努力苦学,也难有成就。

这反映了人的身心发展过程具有不均衡性,其中存在着关键期。

在关键期内,发展相应的能力效果最佳,过了关键期即使勤奋下苦功,效果也不会好。

这告诚人们,人要想学有所成,应该及时发挥年龄优势,不要浪费光阴,抓住应学习的大好时机,努力提升自己。

3.如果学习中缺乏学友之间的交流切碰,就必然会导致所学狭险,见识短浅。

学习是一件枯燥的事,我们应该拥有自己的学友,以便互相砾砺、学习,共同进步。

部编版八年级下册语文第22课《礼记二则》课文原文、知识点及教案部编版八年级下册语文第22课《礼记二则》课文原文虽有嘉肴虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

是故学然后知不足,教然后知困。

知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

故曰:教学相长也。

《兑命》曰:“学学半。

”其此之谓乎?大道之行也大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。

故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。

货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。

是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。

部编版八年级下册语文第22课《礼记二则》知识点大道之行也一、课文翻译原文:大道之行也,天下为公。

选贤与能,讲信修睦。

注释大道:指儒家推崇的上古时代的政治制度。

之:用在主谓之间,取消句子的独立性。

为:是,表判断。

与:同“举”,推举。

修:培养。

译文:在大道施行的时候,天下是公共的。

选拔、推举品德高尚、有才干的人,(人人)讲求诚信,培养和睦(气氛)。

原文:故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。

货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。

注释亲其亲:第一个“亲”,名词的意动用法,以……为亲;第二个“亲”,父母。

子其子:第一个“子”,名词的意动用法,以……为子;第二个“子”,子女。

终:终老,终其天年。

矜、寡、孤、独、废疾者:矜,同“鳏”,老而无妻;寡,老而无夫;孤,幼而无父;独,老而无子的人;废疾,有残疾。

分:职分,指职业,职守。

归:归宿。

于:在。

译文:因此人们不只是敬爱自己的父母,不只是疼爱自己的子女,使老年人能安享晚年,使壮年人能为社会效力,使孩子健康成长,使老而无妻的人、老而无夫的人、幼而无父的人、老而无子的人、有残疾的人都有人供养,男子有职业,女子有归宿。

22 《礼记》二则新课导入在中国文学史上,有很多系统而全面地阐述教育教学的优秀文章,如《劝学》《师说》等。

今天我们要学习儒家的论礼丛书《礼记》中的《学记》《礼运》篇。

我们今天学的内容是从全文中节选出的。

知识备查《礼记》是十三经之一,与《周礼》《仪礼》全称为三礼。

儒家经典著作之一。

《礼记》全书用记叙文的形式写成,一些篇章具有相当高的文学价值。

有的用短小的生动故事表明某一道理,有的气势磅礴、结构谨严,有的言简意赅、意味隽永,有的擅长心理描写和刻画,书中还收有大量富有哲理的格言、警句,精辟而深刻。

虽有嘉肴本文选自《礼记·学记》。

题目是编者加的。

《学记》是《礼记》中的一篇,是中国教育史上,也是世界教育史上第一部教育学的论著。

文字言简意赅,喻辞生动,系统而全面地阐明了教育的目的及作用,教育和教学的制度、原则和方法,教师的地位和作用,教育过程中的师生关系以及同学之间的关系。

课文主要是谈关于“教学相长”的道理的。

字词学习嘉肴()弗食()自强()教学相长()兑命()学()学()半Yáo qiǎnɡYuèXiào Fú zhǎnɡxué通假字《兑命》曰(同“说”,指的是殷商时的贤相傅说y u e)古今异义1.虽有嘉肴(古义:即使今义:虽然)2.不知其旨也(古义:味美今义:主旨)3.教然后知困(古义:困惑今义:穷苦,艰难)4.然后能自强也(古义:竭力,尽力今义:健壮的,有力的)5.教学相长也(古义:促进,提高今义:增长)一词多义学学半()学学半()不知其旨也()其此之谓乎()动词,教导动词,学习代词,它的副词,表示推测是非君子之道(近指代词,相当于“这”“此”)是故学然后知不足(“是故”“是以”连用,相当于所以、因此等)惟读书是务(助词,用在句中,起到强调宾语的作用,不必译出)文言句式倒装句:其此之谓乎。

(“之谓”是文言文中一种比较固定的用法,是将宾语提前的倒装句,译为“说的是”。

22 《礼记》二则

第1课时 虽有嘉肴

1.理解重点文言词语,朗读并背诵课文。

2.学习类比说理的方法。

3.明白教与学互相促进的道理,认识到实践的重要性。

一、导入新课

“四书五经”是国学之瑰宝,是智慧之源泉。

“四书五经”分别是哪几部典籍?“四书”——《大学》《中庸》《论语》《孟子》,“五经”——《周易》《尚书》《诗经》《礼记》《春秋》。

半部《论语》治天下,一帧《礼记》誉千秋。

或许同学们对《礼记》不甚了解,但《礼记》中的名言却常常在我们的耳畔回响:“玉不琢,不成器;人不学,不知义”告诉我们要勤于钻研;“凡事预则立,不预则废”启迪我们要做好规划,有的放矢;“苟利国家,不求富贵”教育我们要有为国为民的情怀……可见,《礼记》影响之深广。

今天,就让我们走进《礼记》,领悟为学之道。

二、教学新课

目标导学一:掌握背景,疏通课文文意

1.背景介绍。

本文节选自《礼记正义》。

《礼记》是儒家经典著作之一,战国至秦汉间儒家论著的汇编。

2.分类积累,疏通文意。

(1)正读音

嘉肴(jiā yáo) 自强(qiǎng) 兑命(yuè) 学学半(xiào)

(2)解释下列加点词语的意思

①虽有嘉肴(即使)

②弗食(不)

③不知其旨也(味美)

④然后能自强也(自我勉励)

⑤虽有至道(最好的道理)

⑥教学相长(增长,促进)

⑦是故学然后知不足(因此)

⑧教然后知困(困惑)

⑨然后能自反也(自我反思)

(3)古今异义词

①虽有嘉肴(古义:即使。

今义:虽然。

)

②弗食,不知其旨也(古义:味美。

今义:意义,用意,目的。

)

③教然后知困(古义:困惑。

今义:困难。

)

(4)翻译下列句子

①虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

明确:即使有美味的菜肴,不亲自品尝,就不会知道它的味美;即使有最好的道理,不去学习,就不知道它的好处。

②是故学然后知不足,教然后知困。

明确:因此只有学习以后才知道自己的不足,教学以后才知道有困惑。

③知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

故曰:教学相长也。

明确:知道不足,然后才能自我反思;知道自己有困惑,然后才能自我勉励。

目标导学二:合作探究,明确文章主旨

1.开头“虽有嘉肴”一句有什么作用?

明确:从反面设喻类比,为引出下文观点做铺垫。

2.本文主要论述了什么道理?作者是怎么论述的?(论证思路)

明确:本文主要论述了教学相长的道理。

在论述时先以“虽有嘉肴,弗食,不知其旨也”作比,继而引入“虽有至道,弗学,不知其善也”,进而又从教与学两个方面加以说明,最后归结到“教学相长”这个结论。

3.从学习的角度,“教学相长”可以给我们怎样的启示?试结合学习经验,谈谈你的看法。

明确:只有学习以后才能知道自己的不足,教学以后才能知道有困惑。

教和学是相辅相成、互相促进的。

教师和学生之间应该互相学习,互相促进,共同提高。

4.“教学相长”与“学学半”的相同点和不同点是什么?两者之间是什么关系?明确:相同点:两者都强调了“教”是学习、进步和提升的重要环节。

不同点:前者是从教和学两个方面来说明教和学的关系:二者是相辅相成、互相促进、共同提高的,说得直接全面,是作者要表达的主要观点。

后者则只从教的角度来说明,将学的部分暗含其中,说得含蓄委婉,是对前者的补充论证。

二者关系:前者是全文的观点,后者是引用论据来补充强调观点的,二者并非并列关系,而是主从关系。

三、板书设计可取之处 教学本身是一个双边活动,没有教师的引导,学生不可能高效迅捷地获取知识,没有学生的积极参与,教师的教学活动

便不得施展,事倍功半。

就像《师说》中所言“弟子不必不如

师,师不必贤于弟子”,只是“闻道有先后,术业有专攻”而

已,这节课上我们师生做到了共同学习共同进步。

不足之处

字词基础梳理中,部分同学对古今异义词的理解和记忆不

够,在课堂提问环节中有点跟不上,这个需要布置相应的练习,

争取在学习过程中消化吸收。

第2课时 大道之行也

1.积累文言词汇,理解文章内容。

2.学习古人敢于冲破现实羁绊、大胆追求理想的精神和智慧,树立远大的理想,为人

类造福,做一个真正的社会人。

一、导入新课

儒家学者早在2000多年前就曾对社会进行了美妙的设想,从孔子的天下归仁、近悦远来、四海之内皆兄弟到孟子的政治清明、君民同乐、百姓“亲睦”,再到荀子的上下协调、群居和一、四海之内若一家等等,无不勾画出一幅社会稳定和谐的美妙蓝图。

今天我们学习的《大道之行也》大约是战国末年或秦汉之际儒家学者所勾勒的理想社会。

二、教学新课

目标导学一:朗读课文,初步感知文章

1.学生初读课文,认识字词。

选贤与能(jǔ) 讲信修睦(mù) 幼有所长(zhǎng) 矜(guān)

男有分(fèn) 谋闭而不兴(xīng)货恶其弃于地也(wù)

2.听课文朗读录音,注意停顿和语气。

3.学生对照注释,借助工具书,疏通词句,粗知文义。

4.教师点拨。

(1)通假字

①选贤与能(“与”同“举”,推举,选举)

②矜、寡、孤、独、废疾者(“矜”同“鳏”,老而无妻)

(2)古今异义词

①大道之行也(古义:指儒家推崇的上古时代的政治制度。

今义:宽阔的道路。

)

②女有归(古义:女子出嫁。

今义:返回,回归。

)

③盗窃乱贼而不作

作(古义:兴起。

今义:做某事,从事某种活动。

)

④是谓大同(古义:代词“这”。

今义:常用作判断词,或与“非”相对。

)

(3)一词多义

①闭:A.是故谋闭而不兴(闭塞)

B.故外户而不闭(用门闩插门,关闭)

②谓:A.是谓大同(动词,叫作)

B.予谓菊(动词,认为)

【教学提示】

鼓励学生体验观察社会,说说自己对“大同”社会的见解和感受。

目标导学二:研读课文,理解文章思想

1.根据文义,全文可以分为几层?

明确:可分为三层:第一层:“大道之行也,天下为公。

选贤与能,讲信修睦。

”这一层是对“大同”社会的纲领性说明(根本特征),是总说,以下几句是分述。

第二层:

“故人不独亲其亲……不必为己。

”详述“大同”社会的基本特征。

第三层:“是故谋闭而不兴……是谓大同。

”总结全文。

2.“大道”指什么?“大同”指什么?“大道之行”指什么?

明确:“大道”,政治上的最高理想,治理社会的最高准则,指放之四海而皆准的道理或真理。

“大同”,指儒家的理想社会或人类社会的最高阶段。

“大道之行”,是指执政者施行大道,则老百姓便可以生活在安定、和平的大同社会。

3.大同社会的根本特征是什么?请找出相关语句,并做解释。

明确:“天下为公。

选贤与能,讲信修睦。

”“天下为公”是说天下是大家的天下,不属于任何个人;“选贤与能”是说选拔品德高尚的人、能干的人担任社会职务;“讲信修睦”说的是社会成员间应当建立良好的关系,讲求诚信,远离欺诈,崇尚和睦,防止争斗。

三、板书设计

可取之处 因材施教,简化教学环节。

已有注释的字词句要求学生在预习时自读,没有再讲;一看就明白的句子不用译成现代汉语。

不足之处

拓展讨论后没有及时予以肯定和评价,这样会影响学生的

思考积极性,下次课堂上的拓展延伸会格外注意这一点。