22.礼记二则文言知识整理

- 格式:docx

- 大小:2.98 MB

- 文档页数:5

大道之行也一、课文翻译原文:大道之行也,天下为公。

选贤与能,讲信修睦。

注释大道:指儒家推崇的上古时代的政治制度。

之:用在主谓之间,取消句子的独立性。

为:是,表判断。

与:同“举”,推举。

修:培养。

译文:在大道施行的时候,天下是公共的。

选拔、推举品德高尚、有才干的人,(人人)讲求诚信,培养和睦(气氛)。

原文:故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。

货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。

注释亲其亲:第一个“亲”,名词的意动用法,以……为亲;第二个“亲”,父母。

子其子:第一个“子”,名词的意动用法,以……为子;第二个“子”,子女。

终:终老,终其天年。

矜、寡、孤、独、废疾者:矜,同“鳏”,老而无妻;寡,老而无夫;孤,幼而无父;独,老而无子的人;废疾,有残疾。

分:职分,指职业,职守。

归:归宿。

于:在。

译文:因此人们不只是敬爱自己的父母,不只是疼爱自己的子女,使老年人能安享晚年,使壮年人能为社会效力,使孩子健康成长,使老而无妻的人、老而无夫的人、幼而无父的人、老而无子的人、有残疾的人都有人供养,男子有职业,女子有归宿。

财货,人们憎恨把它扔在地上,但并非出于自己想私藏力气,恨它不出于自己,但愿意多出力并不是为了自己的私利。

原文:是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。

注释是故:即“故是”,可译为“因此”。

乱:指造反。

贼:指害人。

作:兴起。

外户:大门。

闭:关(门)。

谓:叫作、称作。

大同:指理想社会。

译文:因此奸诈之心闭塞而不会兴起,盗窃、造反害人的事不会兴起,所以(家家户户)大门不关。

这叫作理想社会。

二、问题归纳1.谈谈你对“天下为公”“选贤与能”“讲信修睦”的理解。

“天下为公”“选贤与能”“讲信修睦”三个分句是对治理社会的最高准则“大道”的分述。

“天下为公”是说政权属于社会的全体成员,“选贤与能”是说社会的管理者应由品德高尚的人和有才干的人担任,“讲信修睦”说的是社会成员之间应当建立起良好的关系。

《虽有嘉肴》一、基础积累1.重点词汇释义(1)虽有至道(至道:最好的道理)(2)是故学然后知不足(是故:因此)(3)教然后知困(困:困惑)(4)然后能自反也(自反:自我反思)2.重点虚词不知其旨也(代词,它的)其其此之谓乎(语气词,表示推测)其远而无所至极邪(表示选择)3.通假字《兑命》曰“学学半”(学:同“敩”,教导)《兑命》曰(同“说”,指的是殷商时的贤相傅说)4.古今异义(1)教然后知困(困:古义:困惑。

今义:困难。

)(2)不知其善也(善:古义:好。

今义:善良。

)(3) 虽有嘉肴(古义:即使今义:虽然)(4)不知其旨也(古义:味美今义:主旨,意义)(5) 然后能自强也(古义:竭力,尽力今义:健壮的,有力的)(6) 教学相长也(古义:促进,提高今义:增长)词类活用1.弗食,不知其旨也。

(旨:名词用作形容词,甘美。

)2. 弗食,不知其旨也。

(食:名词用作动词,吃。

)3. 不知其善也。

(善:形容词用作名词,好处。

)5.作家作品《礼记》.战国至秦汉间儒家论著的汇编,相传是西汉经学家戴圣编纂的,共49篇。

与《周礼》《仪礼》全称为三礼。

儒家经典著作之一。

6.主题解读本文运用了类比的手法,阐述了教与学相辅相成、相互促进的关系,即“教学相长”,告诉我们实践出真知的道理。

7.重难点解析如何理解“教学相长”这一观点?在现代教育学中,“教学相长”是对师生关系的一种描述。

教师在教学中受到教益,学生在被教的同时也反过来对老师有所启发。

比如学生对某一问题的回答可能会引发教师的思考,使教师对问题的认识更加深入;学生提出的某个疑问,可能正是教师自己理解上的难点;等等。

8.整体感知1..划分文章层次。

2.本文的中心论点是什么?作者是怎样论述这一观点的?3.文章开头,作者为什么要从“虽有佳肴”写起?4.课文结尾引用《兑命》的语句,有什么作用?5.如何理解“教学相长”这一观点?6.请试概括归纳本文主旨。

答案:1.第一层(第一句)运用类比,从反面阐述学的重要性。

第十三讲儒家思想初探——《礼记》二则【知识窗】《礼记》据传为西汉礼学家戴圣所编,是中国古代一部重要的典章制度选集,共二十卷四十九篇,主要记载了先秦的礼制,体现了先秦儒家的哲学思想(如天道观、宇宙观、人生观)、教育思想(如个人修身、教育制度、教学方法、学校管理)、政治思想(如以教化政、大同社会、礼制与刑律)、美学思想(如物动心感说、礼乐中和说),是研究先秦社会的重要资料,是一部儒家思想的资料汇编。

孔子教授弟子的《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》“六经”,是中国古典文化中最高哲理的载体,但是文古义奥,不易通读,因而多做解读以辅助理解。

六经中的《礼》,后来称《仪礼》,主要记载周代的冠、婚、丧、祭诸礼的“礼法”,受体例限制,几乎不涉及仪式背后的“礼义”。

而不了解礼义,仪式就成了毫无价值的虚礼。

所以,七十子后学在习礼的过程中,撰写了大量阐发经义的论文,总称之为“记”,属于《仪礼》的附庸。

秦始皇焚书坑儒后,西汉能见到的用先秦古文撰写的“记”依然不少,《汉书·艺文志》所载就有“百三十一篇”。

《隋书·经籍志》说,这批文献是河间献王从民间征集所得,并说刘向考校经籍时,又得到《明堂阴阳记》《孔子三朝记》《王史氏记》《乐记》等数十篇,总数增至二百十四篇。

由于《记》的版本、数量太多,加之精粗不一,到了东汉,社会上出现了两种选辑本,一是戴德的八十五篇本,习称《大戴礼记》;二是他的侄子戴圣的四十九篇本,习称《小戴礼记》。

《大戴礼记》流传不广,北周卢辩曾经为之作注,但颓势依旧。

到唐代已亡佚大半,仅存三十九篇,《隋书》《唐书》《宋书》等史乘的《经籍志》甚至不予著录。

《小戴礼记》则由于郑玄为之作了出色的注,而风光无限,畅行于世,所以后人径直称之为“《礼记》”。

【文本赏析】《虽有佳肴》虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

虽:即使。

嘉:美好的。

肴:用鱼肉做成的荤菜。

泛指精美可口的食物。

弗:不。

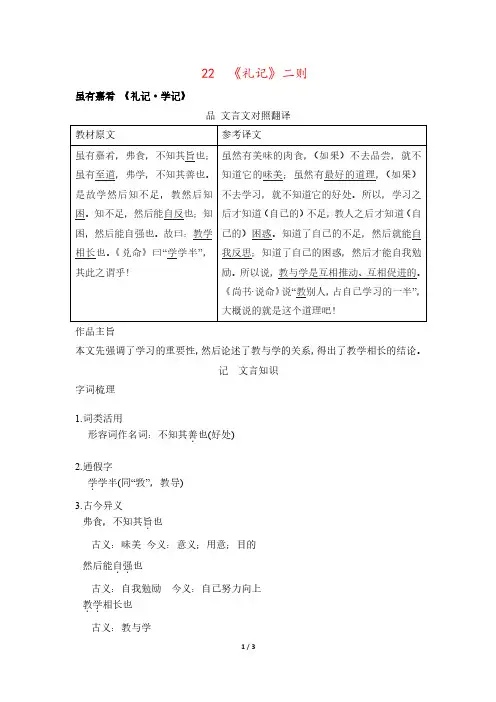

22 《礼记》二则

虽有嘉肴《礼记·学记》

品文言文对照翻译

作品主旨

本文先强调了学习的重要性,然后论述了教与学的关系,得出了教学相长的结论。

记文言知识

字词梳理

1.词类活用

形容词作名词:不知其善.也(好处)

2.通假字

学.学半(同“敩”,教导)

3.古今异义

弗食,不知其旨.也

古义:味美今义:意义;用意;目的

然后能自强

..也

古义:自我勉励今义:自己努力向上

教学

..相长也

古义:教与学

今义:教师把知识、技能传授给学生的过程

4.一词多义

学.学半(同“敩”,教导)

学

学学.半(学习)

大道之行也《礼记·礼运》

品文言文对照翻译

作品主旨

文章阐明了儒家理想中的“大同”社会的基本特征,表达了作者对理想社会的向往,同时也反映了我国古代劳动人民对美好生活的期盼。

记文言知识

字词梳理

1.词类活用

名词作动词:

故人不独亲.其亲(以……为亲)

不独子.其子(以……为子)

2.通假字

①选贤与.能(同“举”,推举)

②矜.、寡、孤、独(同“鳏”,老而无妻)

3.古今异义

男有分.

古义:职分,职守今义:成分

女有归.

古义:女子出嫁今义:返回

大道

..之行也

古义:指儒家推崇的上古时代的政治制度今义:大路

盗窃乱贼.而不作

古义:害人今义:偷东西的人。

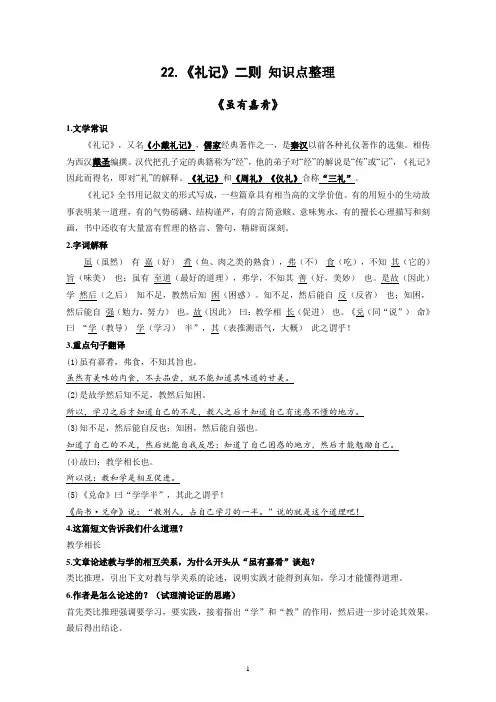

22.《礼记》二则知识点整理《虽有嘉肴》1.文学常识《礼记》,又名《小戴礼记》,儒家经典著作之一,是秦汉以前各种礼仪著作的选集。

相传为西汉戴圣编撰。

汉代把孔子定的典籍称为“经”,他的弟子对“经”的解说是“传”或“记”,《礼记》因此而得名,即对“礼”的解释。

《礼记》和《周礼》《仪礼》合称“三礼”。

《礼记》全书用记叙文的形式写成,一些篇章具有相当高的文学价值。

有的用短小的生动故事表明某一道理,有的气势磅礴、结构谨严,有的言简意赅、意味隽永,有的擅长心理描写和刻画,书中还收有大量富有哲理的格言、警句,精辟而深刻。

2.字词解释虽(虽然)有嘉(好)肴(鱼、肉之类的熟食),弗(不)食(吃),不知其(它的)旨(味美)也;虽有至道(最好的道理),弗学,不知其善(好,美妙)也。

是故(因此)学然后(之后)知不足,教然后知困(困惑)。

知不足,然后能自反(反省)也;知困,然后能自强(勉力,努力)也。

故(因此)曰:教学相长(促进)也。

《兑(同“说”)命》曰“学(教导)学(学习)半”,其(表推测语气,大概)此之谓乎!3.重点句子翻译(1)虽有嘉肴,弗食,不知其旨也。

虽然有美味的肉食,不去品尝,就不能知道其味道的甘美。

(2)是故学然后知不足,教然后知困。

所以,学习之后才知道自己的不足,教人之后才知道自己有迷惑不懂的地方。

(3)知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

知道了自己的不足,然后就能自我反思;知道了自己困惑的地方,然后才能勉励自己。

(4)故曰:教学相长也。

所以说:教和学是相互促进。

(5)《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!《尚书·兑命》说:“教别人,占自己学习的一半。

”说的就是这个道理吧!4.这篇短文告诉我们什么道理?教学相长5.文章论述教与学的相互关系,为什么开头从“虽有嘉肴”谈起?类比推理,引出下文对教与学关系的论述,说明实践才能得到真知,学习才能懂得道理。

6.作者是怎么论述的?(试理清论证的思路)首先类比推理强调要学习,要实践,接着指出“学”和“教”的作用,然后进一步讨论其效果,最后得出结论。

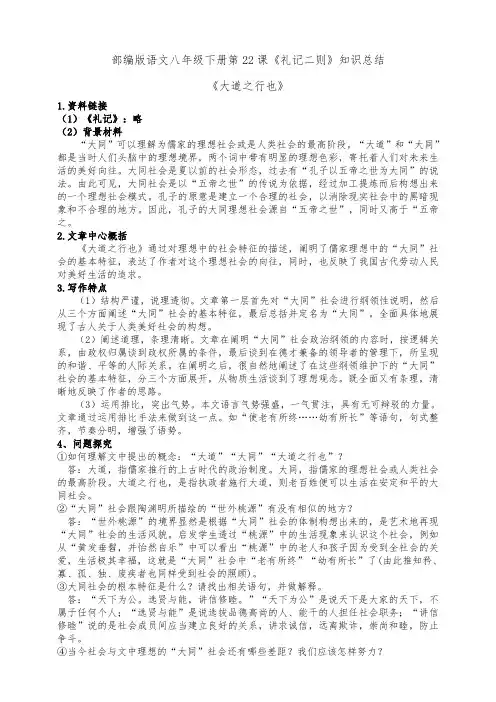

部编版语文八年级下册第22课《礼记二则》知识总结《大道之行也》1.资料链接(1)《礼记》:略(2)背景材料“大同”可以理解为儒家的理想社会或是人类社会的最高阶段。

“大道”和“大同”都是当时人们头脑中的理想境界,两个词中带有明显的理想色彩,寄托着人们对未来生活的美好向往。

大同社会是夏以前的社会形态,过去有“孔子以五帝之世为大同”的说法。

由此可见,大同社会是以“五帝之世”的传说为依据,经过加工提炼而后构想出来的一个理想社会模式。

孔子的原意是建立一个合理的社会,以消除现实社会中的黑暗现象和不合理的地方。

因此,孔子的大同理想社会源自“五帝之世”,同时又高于“五帝之。

2.文章中心概括《大道之行也》通过对理想中的社会特征的描述,阐明了儒家理想中的“大同”社会的基本特征,表达了作者对这个理想社会的向往,同时,也反映了我国古代劳动人民对美好生活的追求。

3.写作特点(1)结构严谨,说理透彻。

文章第一层首先对“大同”社会进行纲领性说明,然后从三个方面阐述“大同”社会的基本特征,最后总括并定名为“大同”。

全面具体地展现了古人关于人类美好社会的构想。

(2)阐述道理,条理清晰。

文章在阐明“大同”社会政治纲领的内容时,按逻辑关系,由政权归属谈到政权所属的条件,最后谈到在德才兼备的领导者的管理下,所呈现的和谐、平等的人际关系。

在阐明之后,很自然地阐述了在这些纲领维护下的“大同”社会的基本特征,分三个方面展开,从物质生活谈到了理想观念。

既全面又有条理,清晰地反映了作者的思路。

(3)运用排比,突出气势。

本文语言气势强盛,一气贯注,具有无可辩驳的力量。

文章通过运用排比手法来做到这一点。

如“使老有所终……幼有所长”等语句,句式整齐,节奏分明,增强了语势。

4、问题探究①如何理解文中提出的概念:“大道”“大同”“大道之行也”?答:大道,指儒家推行的上古时代的政治制度。

大同,指儒家的理想社会或人类社会的最高阶段。

大道之行也,是指执政者施行大道,则老百姓便可以生活在安定和平的大同社会。

《礼记》二则知识点整理(精选五篇)第一篇:《礼记》二则知识点整理《虽有嘉肴》1、文章开头写“虽有嘉肴”有何作用?以“嘉肴”与“至道”作类比,指出亲身学习的重要性,引出下文对教与学关系的论述,使说理浅显易懂。

(这种说理的方法叫做“类比推理”)2.课文结尾引用《兑命》的语句,有什么作用?引用论证。

短文阐述了中心观点——“教学相长”,再引用古代名言,来强化自己“教学相长”的观点。

3.《虽有嘉肴》告诉了我们一个什么样的道理?教学相长也。

人学习之后就会知道不足,知道了不足之处,才能反省自己,提高自己;教人之后才能知道自己有理解不了的地方,这样才会自我勉励,不断提高。

教和学是相互促进,相辅相成的。

4.《虽有嘉肴》说理逻辑严密,条理分明,说说文章的论证思路?①文章先以“虽有嘉肴,弗食,不知其旨也”设喻类比引出“虽有至道,弗学,不知其善也。

”②接着从教与学两个方面加以说明,归结出“教学相长”的中心论点,③最后引用《兑命》“学学半”进一步补充论证。

5.结合自身的学习经验,请谈谈“教学相长”的道理给了你怎样的启示?(1)只有学习以后才能知道自己的不足,教人以后才能知道有理解不了的地方。

教和学是相辅相成,相互促进的。

(2)教师和学生之间应该互相学习,互相促进,共同提高。

6.“教学相长”与“学学半”的相同点和不同点是什么?两者之间是什么关系?相同点:两者都强调了“教”是学习、进步和提升的重要环节。

不同点:前者是从教和学两个方面来说明教和学的关系,两者是互相促进、共同提高的。

后者则只从教的角度来说明,是对前者的补充。

两者关系:前者是全文的观点,后者是引用论据来补充强调观点的,两者是主从关系。

7.《虽有嘉肴》语言有何特点?1)多使用对偶句,读来朗朗上口,节奏感强。

2)有较强的逻辑性。

先是以类比强调学习,要实践,接下来指出“学”和“教”的作用(知不足和知困),再由此进一步讨论其效(自反和自强),最后得出结论。

文气贯通,层层递进。

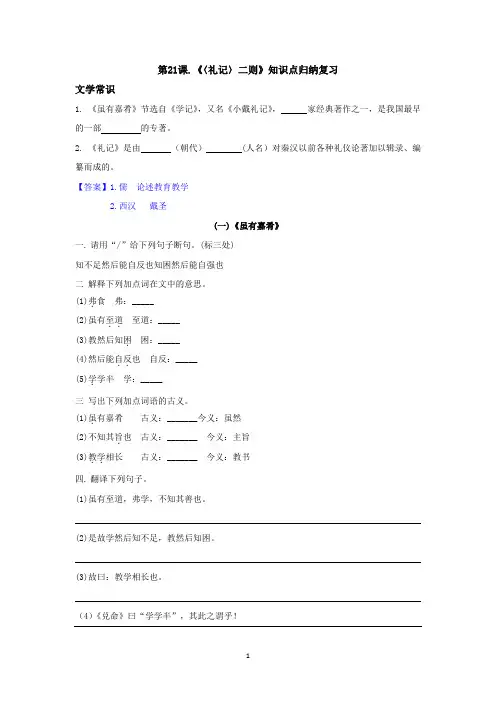

第21课.《〈礼记〉二则》知识点归纳复习文学常识1.《虽有嘉肴》节选自《学记》,又名《小戴礼记》,家经典著作之一,是我国最早的一部的专著。

2.《礼记》是由(朝代) (人名)对秦汉以前各种礼仪论著加以辑录、编纂而成的。

【答案】1.儒论述教育教学2.西汉戴圣(一)《虽有嘉肴》一. 请用“/”给下列句子断句。

(标三处)知不足然后能自反也知困然后能自强也二解释下列加点词在文中的意思。

(1)弗.食弗:_____(2)虽有至道..至道:_____(3)教然后知困.困:_____(4)然后能自反..也自反:_____(5)学.学半学:_____三写出下列加点词语的古义。

(1)虽.有嘉肴古义:_______今义:虽然(2)不知其旨.也古义:_______ 今义:主旨(3)教学..相长古义:_______ 今义:教书四. 翻译下列句子。

(1)虽有至道,弗学,不知其善也。

(2)是故学然后知不足,教然后知困。

(3)故曰:教学相长也。

(4)《兑命》曰“学学半”,其此之谓乎!五.问答题1.文章开头写“虽有嘉肴”有何作用?2.引用《兑命》中的句子有什么作用?3.《虽有嘉肴》一文主要论述了什么道理?作者是怎么论述的?4.结合自身的学习经验,请谈谈“教学相长”的道理给了你怎样的启示?答案一、知不足/然后能自反也/知困/然后能自强也二. (1). 不 (2). 最好的道理 (3). 困惑 (4). 自我反思 (5). 同“敩”,教导三. (1). 即使 (2). 味美 (3). 教与学四. (1). 即使有最好的道理,不去学习,也不知道它的好处。

(2). 因此只有学以后才能知道自己的不足,教以后才能知道自己的困惑。

(3). 所以说教与学是互相推动、互相促进的。

(4). 《说命》说“教别人,占自己学习的一半”,大概说的就是这个道理吧。

五.问答题1.开头运用类比手法,由“即使有美味的菜,不吃,不知道它的甘美”,引申到“即使好的道理,不学,不知道它的好处”,自然过渡到教与学的关系,为“教学相长”提供有力的论证2.《兑命》中的话作为引用论证来讲道理,说明教与学的关系,进一步强调学的重要性,这样环环相扣,层层深入地来把中心论点阐述得非常清楚,具有很强的逻辑性,增强了文章的说服力。

部编版八年级下册第22课《礼记二则》知识点梳理(一)虽有嘉肴(一)课文字词详解①虽有②嘉肴,弗食,不知③其④旨也;虽有⑤至道,弗学,不知其⑥善也。

⑦是故①虽:虽然。

②嘉肴:美味的菜肴。

嘉,好、美。

肴,用鱼、肉做的菜。

③其:代“食”对象。

④旨:味美。

⑤至道:最好道理。

至,到极点。

⑥善:益处,好处。

⑦是故:所以。

学然后知不足,教然后知①困。

知不足,然后能②自反也;知困,然后能③自强也。

故曰:①困:困惑。

②自反:自我反思。

③自强:自我勉励。

强,勉励。

①教学相长也。

《②兑命》曰“③学学半”,④其此之谓乎!①教学相长:教与学是互相推动、互相促进的。

②兑:同“说”,指的是殷商时的贤相傅说(yuè)。

③学学半:教别人,占自己学习的一半。

前一个“学”同“敩”,教导。

④其此之谓乎:大概说的就是这个道理吧。

其,表示推测。

(二)重点句子翻译1.虽有嘉肴,弗食,不知其旨也。

虽然有美味佳肴,不去品尝,就不知道它的味道甘美。

2.教学相长也。

教与学是互相推动、互相促进的。

3.是故学然后知不足,教然后知困。

所以学习以后就会知道(自己的)不足,教学以后就会知道(自己的)困惑。

4.知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

知道(自己的)不足,这样以后就能自我反思;知道(自己的)困惑,这样以后就能自我勉励。

5.“学学半”,其此之谓乎!“教别人,占自己学习的一半”,大概说的就是这个道理吧!(三)课文分析1.本文论述了教与学的关系问题,说明了教学相长的道理。

2.解释课文中“教学相长”这个成语的含义。

教和学,是相辅相成的,是互相促进的,只有二者兼备,才能获得成功。

3.“教”与“学”的关系如何?教与学是互相推动、互相促进的。

4.《礼记》是儒家经典之一,战国至秦汉间儒家论著的汇编。

相传为西汉戴圣编纂。

有《礼运》《学记》《乐记》《中庸》《大学》等四十九篇。

大多是孔子弟子及其再传、三传弟子等所记。

5.为何在一开始写关于“嘉肴”“至道”的内容,能否删去?以生活中常见的事物作比,形象生动地引出学习的重要性,从而有力地证明中心,说理的力度大大增强。

部编版语文八年级下册第22课《礼记二则》知识总结《虽有嘉肴》1.资料链接(1)《礼记》《礼记》,亦称《小戴礼》或《小戴礼记》,是十三经之一,与《周礼》《仪礼》全称为“三礼”,儒家经典著作之一,相传为西汉戴圣编纂。

《礼记》中国古代一部重要的典章制度书籍,又是一部重要的仁义道德教科书。

是孔子以后战国至秦汉之间儒家的作品,全书保存了先秦时代的重要史料。

(2)背景材料《虽有嘉肴》节选自《学记》。

《学记》是《礼记》中的一篇,是中国教育史上,也是世界教育史上第一部教育学的专著。

文字言简意赅,喻辞生动,系统而全面地阐明了教育的目的及作用,教育和教学的制度、原则和方法,教育过程中的师生关系以及同学之间的关系。

2.文章中心概括《虽有嘉肴》论述了教与学的关系问题,说明了教和学是相辅相成的,是互相促进的道理。

3.写作特点(1)运用类比手法。

文章开头运用类比手法,以“即使有美味佳肴,不去品尝,就不知道它的味道鲜美”类比“即使有最好的道理,不去学习,就不知道它的益处”。

(2)逻辑严密,有条有理。

文中开头先讲学习的重要性,接着讲到教与学的关系,最后提出教学相长的结论,逻辑严密,有条有理。

4、问题探究①这篇文章的中心论点是什么?作者是如何论述的?答:学和教都很重要,教学相长。

全文运用了类比论证的方法,从“嘉肴,弗食,不知其旨”引出“至道,弗学,不知其善”的道理,强调要学习,要实践。

接着讲到教和学的关系。

一个人只有“学然后知不足,教然后知困”,指出“学”和“教”的作用(知不足和知困),再由此进一步讨论其效果(自反和自强),最后点明“教学相长”的观点。

文章短小精悍,逻辑严密,有条有理。

②文章开头写“虽有嘉肴”有何作用?答:从“佳肴”写起,是为了由“佳肴”“至道”引出下文对学、教、教与学关系的论述,采用了类比论证,学、教的重要及教与学的关系就浅显易懂了。

③从学习的角度,“教学相长”可以给我们怎样的启示?试结合学习经验,谈谈你的看法。

第22课《礼记二则》(《虽有嘉肴》《大道之行也》)一.通假字。

1.选贤与.能(“与”同“举”,推举)2.矜.、寡、孤、独、废疾者(“矜”同“鳏”,老而无妻)3.学.学半(通“敩”xiào,教导)二.古今异义词。

1.虽.有佳肴古义:即使今义:虽然2.不知其旨.也古义:味美今义:主旨3.教学..相长古义:教与学今义:教书4.大道..之行也古义:儒家推崇的上古时代的政治制度今义:宽而长的路5.男有分,女有归.古义:女子出嫁今义:回来三.词类活用1.不知其旨.也(旨:名词作形容词,味美)2.不知其善.也(善:形容词作名词,好处)3.不独亲.其亲(亲:意动用法,以……为亲)4.不独子.其子(子:意动用法,以……为子)四.一词多义。

1.学学.学半(xiào,教导)学学.半(向别人学习)2.以去以.六月息也(凭借)策之不以.其道(按照)五.重点词语解释。

1.弗.食(不)2.虽有至道..(最好的道理)3.教然后知困.(困惑)4.然后能自反..也(自我反思)5.其此之谓.乎(说)6.选.贤与能...(选:选拔)(贤:品德高尚)(与:同“举”,选拔)(能:才干出众)7.讲信修.睦(修:培养)8.不独亲其亲. (.亲:父母)9.不独子其子. ( 子:子女)10.使老有所终...(有终老的保障)11.壮有所用...(能够发挥自己的才能,为社会效力)12.矜.、寡.、孤.、独.、废疾者... (矜:同“鳏”,老而无妻)( 寡:老而无夫)(孤:幼而无父) (独:老而无子)(废疾:有残疾而不能做事)(者:……的人)13.男有分. (职分,职守)14.女.有归 (女子出嫁 )15.货恶.其弃于地也 (厌恶)16.谋闭而不兴. (兴起)17.盗窃乱贼..而不作. ( 乱贼:作乱害人)( 作:兴起)18.故外户..而不闭 ( 外户:从外面把门带上 )( 闭:用门闩插上 )六.重点句子翻译。

1.虽有至道,弗学,不知其善也。

22.《礼记两则》文言知识整理1虽有嘉肴通假字《兑命》曰y说(同“说”,指的赴殷商时的賢相傅说)古今异义1. 虽有嘉肴(古义:即使2. 不知其旨电(古义:味美3.教然后知(古义:困惑今义:虽然)今义:主旨)今义:穷苦,艰难)4. 然后他自强也(古义:靖力,尽力5. 教学相长也(古义:促进,提高今义:健壮的,有力的)今义:增长)学学半(动词,教导〉学学半(动词,夢习)不知其旨也(代词,它的)其此之谓乎(副词,表示推测)一词多义法,是将宾语提前的倒装句,译为“说的 是”。

作用:宾语用代词“之”复指一下 强调宾语。

)—结构梳理(比喻论证——学习的重要性、虽有嘉瑜道理论证 ------ 教芋相长 、一…I 引用论证——强调毅学相长j本文论述了教与学的关系 问题,说明了教和学是相辅相 成的,是互相促进的道理.厂是非君子之道(近指代词,相当于鼻这”是故学然后知不足(“是故” “是以妙 连用,相当于所以-因此等) 惟读书是务(助词,用在句中,規到 〔强调宾语的作用,不必译出)文言句式网装句:其此之谓乎。

“之谓”是文言文中一种比较固定的用教和学相辅相成2. 大道之行也通假字1•选贤与能(通“举”,选拔)2.矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养(通“鳏”,指老而无妻的人)古今异义1. 大道之行也(古义:儒搴推崇的上古时代的政治制度今丈:克而长的路)2. 男有分,女有归(古丈:归宿今爻;回来)3. 盗窃乱贼而不作、{古义:作乱今义:没有秩序,没有条理)一词多义V I男有分〈名词,职分,职守)厂竈'「货恶其弃于地也(动词,讨厌屠悄恶)I,君子成人之美,不成人之恶(名词八罪楼颇与中国同俗(连词故人不独亲其亲(副词,单,只) 矜、雾、孤.独.废疾者皆有所养(形容词.老而无子的人)仁不独亲其亲,不独子其子(意动用法,以为……亲,以为……子)2.老有所终,壮有所用(形容词作名词,老年人,壮年人)文言句式 _______________________________________________判断句:大道之行也,天下为公。

《诫子书》常考知识盘点1.资料链接(1)《礼记》《礼记》,亦称《小戴礼》或《小戴礼记》,是十三经之一,与《周礼》《仪礼》全称为“三礼”,儒家经典著作之一,相传为西汉戴圣编纂。

《礼记》中国古代一部重要的典章制度书籍,又是一部重要的仁义道德教科书。

是孔子以后战国至秦汉之间儒家的作品,全书保存了先秦时代的重要史料。

《礼记》按照所述内容分为四类:记礼节条文;阐述周礼的意义;解释《仪礼》之专篇;专记某项制度和政令。

《礼记》全书用记叙文的形式写成,一些篇章具有相当高的文学价值。

有的用短小的生动故事表明某一道理,有的气势磅礴、结构谨严,有的言简意赅、意味隽永,有的擅长心理描写和刻画,书中还收有大量富有哲理的格言、警句,精辟而深刻。

(2)背景材料“大同”可以理解为儒家的理想社会或是人类社会的最高阶段。

“大道”和“大同”都是当时人们头脑中的理想境界,两个词中带有明显的理想色彩,寄托着人们对未来生活的美好向往。

大同社会是夏以前的社会形态,过去有“孔子以五帝之世为大同”的说法。

由此可见,大同社会是以“五帝之世”的传说为依据,经过加工提炼而后构想出来的一个理想社会模式。

孔子的原意是建立一个合理的社会,以消除现实社会中的黑暗现象和不合理的地方。

因此,孔子的大同理想社会源自“五帝之世”,同时又高于“五帝之。

2.文章中心概括《大道之行也》通过对理想中的社会特征的描述,阐明了儒家理想中的“大同”社会的基本特征,表达了作者对这个理想社会的向往,同时,也反映了我国古代劳动人民对美好生活的追求。

3.写作特点(1)结构严谨,说理透彻。

文章第一层首先对“大同”社会进行纲领性说明,然后从三个方面阐述“大同”社会的基本特征,最后总括并定名为“大同”。

全面具体地展现了古人关于人类美好社会的构想。

(2)阐述道理,条理清晰。

文章在阐明“大同”社会政治纲领的内容时,按逻辑关系,由政权归属谈到政权所属的条件,最后谈到在德才兼备的领导者的管理下,所呈现的和谐、平等的人际关系。

部编版八年级下册语文第22课《礼记二则》课文原文、知识点及教案部编版八年级下册语文第22课《礼记二则》课文原文虽有嘉肴虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至道,弗学,不知其善也。

是故学然后知不足,教然后知困。

知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

故曰:教学相长也。

《兑命》曰:“学学半。

”其此之谓乎?大道之行也大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。

故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。

货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。

是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。

部编版八年级下册语文第22课《礼记二则》知识点大道之行也一、课文翻译原文:大道之行也,天下为公。

选贤与能,讲信修睦。

注释大道:指儒家推崇的上古时代的政治制度。

之:用在主谓之间,取消句子的独立性。

为:是,表判断。

与:同“举”,推举。

修:培养。

译文:在大道施行的时候,天下是公共的。

选拔、推举品德高尚、有才干的人,(人人)讲求诚信,培养和睦(气氛)。

原文:故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。

货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。

注释亲其亲:第一个“亲”,名词的意动用法,以……为亲;第二个“亲”,父母。

子其子:第一个“子”,名词的意动用法,以……为子;第二个“子”,子女。

终:终老,终其天年。

矜、寡、孤、独、废疾者:矜,同“鳏”,老而无妻;寡,老而无夫;孤,幼而无父;独,老而无子的人;废疾,有残疾。

分:职分,指职业,职守。

归:归宿。

于:在。

译文:因此人们不只是敬爱自己的父母,不只是疼爱自己的子女,使老年人能安享晚年,使壮年人能为社会效力,使孩子健康成长,使老而无妻的人、老而无夫的人、幼而无父的人、老而无子的人、有残疾的人都有人供养,男子有职业,女子有归宿。

26.部语八下第22课《礼记》二则《大道之行》知识点【原文】大道之行也,天下为公。

选贤与能,讲信修睦。

故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。

货恶其弃于地也,不必藏于已;力恶其不出于身也,不必为己。

是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭。

是谓大同。

【译文】在大道施行的时候,天下是人们所共有的。

选拔推举品德高尚、有才干的人(给大家办事),(人人)讲求诚信,培养和睦气氛。

因此人们不单敬爱、奉养自己的父母,不单疼爱、抚育自己的子女,要使老年人能终其天年,中年人能为社会效力,幼童能顺利地成长,使老而无妻的人、老而无夫的人、幼年丧父的孩子、老而无子的人、残疾而不能做事的人都能得到供养。

男子要有职业,女子要及时婚配。

(人们)厌恶把财物仍在地上(而要去收贮它),却不是一定要据为己有;(也)厌恶力气不出于自己,但愿意多出力并不是为了自己的私利。

这样一来,图谋之心就闭塞而不会兴起,不会有人盗窃财物和兴兵作乱,(家家户户)都不用关大门了。

这就叫作“大同”社会。

【文学常识】《礼记》是儒家的经典著作之一,与《诗经》《尚书》《易经》《春秋》合称为“五经”。

【字词积累】1.字音:选贤与(jǔ)能讲信修睦(mù) 幼有所长(zhǎng) 矜(guān)男有分(fèn) 谋闭而不兴(xīng) 货恶(wù)其弃于地也2.通假字:①选贤与能(“与”同“举”,推举,选举)②矜、寡、孤、独、废疾者(“矜”同“鳏”guān,老而无妻)3.古今异义:①大道之行也(大道:古义:指儒家推崇的上古时代的政治制度。

今义:宽阔的道路。

)②女有归(归:古义:女子出嫁。

今义:返回,回归。

)③盗窃乱贼而不作(乱:古义:作乱;今义:没有秩序,没有条理。

)(作:古义:兴起。

今义:做某事,从事某种活动。

)④是谓大同(是:古义:代词“这”。

今义:常用作判断词,或与“非”相对。

22.《礼记两则》文言知识整理1虽有嘉肴通假字《兑命》曰yu6(同“说”,指的是股商时的贤相傅说)古今异义今义:虽然)今义:主旨)今义:穷苦,艰难)4然后能自强也不知其旨也(代词,它的) 其此之谓乎1-虽有嘉肴(古义:即使 2.不知其旨也(古义:味美 (古义:困惑 (古义;遢力,尽力 5教学相长也(古义:促进,提高今义:健壮的.有力的) 今义:增长)学学半(动词,教导)学学半(动词,学习)3•教然后知一词多义(副词,表示推测)r 是非君子之道(近指代词,相当于“这” “此”) 是故学然治知不足(“是故” “是以"连用,相当于所以.因此等)惟读书是务(助词,用在句中,超到I 强调宾语的作用,不必译出)文言句式倒装句:其此之谓乎。

(“之谓”是文言文中一种比较固定的用 法,是将宾语提前的倒装句,译为“说的 是”.作用:宾语用代词“之”复指一下, 强调宾语。

)结构梳理主旨归纳 本文论述了教与学的关系 问题,说明了教和学是相辅相 成的.是互相促进的道理。

广比喻论证 虽有嘉肴2道理论证——教学相悅学习的重要性\I 教和学 (相辅相成J 引用论证——强调教学相枚丿2•大道之行也通假字1. 选贤与能(通“举”,选拔)2. 矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养(通"鳏”,指老而无妻的人)古今异义1. 大道之行也(古义:儒家推崇的上古时代的政治制度 今义:寬而长的路)2. 男有分,女有归(古义:归宿 今义:回来)今天下三分(动词,分裂)男有分(名词,职分,职守) 货恶其弃于地也(动词,讨厌、憎恶) 君子成人之美,不成人之恶(名词―罪秘3.盗窃乱贼而不作 、(古义:作乱今义:没有秩序,没有条理)一词多义选贤与能(通“举”,推荐)颇与中国同俗(连词,和) 故人不独亲其亲(副词,单,只) 矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养(形容词,老而无子的人)仁不独亲其亲,不独子其子(意动用法,以为……亲,以为……子) 2.老有所终,壮有所用(形容词作名词,老年人,壮年人)文言句式判断句:大道之行也,天下为公。