《统计学》复习总结

- 格式:doc

- 大小:57.50 KB

- 文档页数:4

统计学原理与实务各章节复习知识点归纳(考试复习资料精华版-根据历年考试重点以及老师画的重点原创整理)第一章总论重点在“第三节:统计学中的基本概念”考点一:掌握以下四组概念(含义及举例)——肯定考一个名词解释!①总体、总体单位(统计)总体:是由客观存在的,具有某种共同性质的许多个别事物构成的整体。

总体单位:构成总体的个别事物。

②标志、标志值及分类标志:说明总体单位特征的名称。

分类:Ⅰ按性质不同a.品质标志:说明总体单位的品质特征,一般用文字表现。

(有些品质标志虽然以数量表现,但实质表现产品质量差异。

例如产品质量的具体表现未“一等、二等、三等”。

)b.数量标志:说明总体单位的数量特征。

只能用数值来表现。

Ⅱ按变异情况可变标志:当一个标志在各个总体单位表现不尽相同时称为可变标志不变标志:……都相同……不变标志。

标志值:标志的具体表现。

③变量、变量值变量:指数量标志。

变量值:指数量标志值,具有客观存在性。

④指标的含义及分类(统计)指标:是综合反映统计总体某一数量特征的概念和数值,简称指标。

a.按其反映总体现象内容不同:数量指标(绝对数,绝对指标,总量指标),质量指标(相对数或平均数,相对指标和平均指标)。

b.按其作用不同:总量指标,相对指标和平均指标。

c.按反映的时间特点不同:试点指标和时期指标d.计量单位的特点:实物指标、价值指标和劳动指标。

★指标和标志的区别与联系:区别:①标志是说明总体单位特征的名称;指标是说明总体的数量特征;②标志既有反映总体单位数量特征的,也有反映总体单位品质特征;而指标只反映总体的数量特征;③凡是统计指标都具有综合的性质,而标志一般不具有。

联系:①许多指标由数量标志值汇总而得;②指标与数量标志可随统计研究目的而改变;课后习题:社会经济统计学研究对象的特点是:数量性、总体性、变异性。

统计研究运用的方法主要包括:大量观察法、统计分组法、综合指标法、统计模型法标志值就是标志表现。

第二章统计调查考点一:统计报表的分类①填报内容和实施范围:国家、部门和地方统计报表②调查范围:全面、非全面③报送周期长短:日报、旬报、月报、季报、半年报和年报④填报单位:基层、综合报表考点二:“普查”的含义普查:是普遍调查的简称。

统计总体:统计总体是根据一定目的确定的所要研究事物的全体,它是客观存在,并在某一相同性质基础上结合起来的由许多个别事物组成的整体,简称总体。

样本:是指在全及总体中按随机原则抽取的那部分单位所构成的集合体。

算术平均数:算术平均数是统计中最基本、最常用的一种平均数,它的基本计算形式是用总体的单位总数去除总体的标志总量。

调和平均数:是根据变量值的倒数计算的,是变量值倒数的算术平均数的倒数,也叫倒数平均数。

简单分组:是指对所研究的总体按一个标志进行分组。

复合分组:复合分组是指对所研究的总体按两个或两个以上的标志进行的多层次分组。

结构相对指标:结构相对指标是表明总体内部的各个组成部分在总体中所占比重的相对指标,也叫比重指标。

强度相对指标:是指两个性质不同,但有一定联系的总量指标数值之比。

类型抽样:又称分类抽样或分层抽样,它是先将总体按某个主要标志进行分组(或分类),再按随机原则从各组(类)中抽取样本单位的一种抽样方式。

机械抽样:它是将总体各单位按某一标志顺序排列,然后按固定顺序和相等距离或间隔抽取样本单位的抽样组织方式。

综合指数:凡是一个总量指标可以分解为两个或两个以上的因素指标时,为观察某个因素指标的变动情况,将其他因素指标固定下来计算出的指数称为综合指数。

平均指数:平均指数法是以个体指数为基础来计算总指数,根据选用的权数不同,平均指数法可以进一步分为加权算术平均法,加权调和平均法,固定权数加权平均法。

相关关系:是指现象之间客观存在的,在数量变化上受随机因素的影响,非确定性的相互依存关系。

回归分析:现象之间的相关关系,虽然不是严格的函数关系,但现象之间的一般关系值,可以通过函数关系的近似表达式来反映,这种表达式根据相关现象的实际对应资料,运用数学的方法来建立,这类数学方法称为回归分析。

统计调查:就是根据统计研究的目的、要求和任务,运用各种科学的调查方法,有计划、有组织的搜集有关现象的各个单位的资料,对客观事实进行登记,取得真实可靠的调查资料的活动过程。

统计学期末复习总结51第一章导论 1、统计的涵义及其关系统计有三种涵义:统计工作、统计资料和统计学。

这三者是实践与理论的关系,一般方法论与具体方法论的关系。

(1)经济应用统计学的研究对象是社会经济现象总体的数量方面,即数量特征和数量关系。

(2)特点:①社会性。

经济应用统计学的研究领域是社会经济领域。

②数量性。

经济应用统计学研究社会经济现象,重在其数量方面,包括数量多少、数量关系、数量界限、数量变化规律。

③总体性。

经济应用统计学研究社会经济现象总是从个体入手的,但其目的在于通过对个体的研究,多度到对总体数量特征的认识。

④具体性。

经济应用统计学所研究的社会经济现象的数量特征,是具体事物在一定时间、地点、条件下的具体数量表现,而不是抽象的数字,这一点与数学是根本不同的。

⑴大量观察法。

对现象总体足够多的单位进行观察,以达到对现象总体特征的认识。

⑵综合分析法。

包括综合与分析两个方面。

所谓综合是指对大量观察所获得的资料,在整理汇总的基础上,计算出各种综合指标以说明现象总体及其内部的数量特征。

所谓分析是指在综合的基础上,利用对比分析、分解分析等各种分析方法,进一步研究现象总体的数量关系与差异。

⑶归纳推断法。

(当我们研究的是一个由众多单位,甚至可能是有无限个单位构成的总体时,我们没必要也不可能观察总体的所有单位,通常我们观察的只是部分有限单位,以观察到的部分有限单位的样本数据,来说明总体的数量特征,统计总体是指客观存在的,在某一相同性质基础上结合起来的许多个别事物的整体。

例如,我们要研究城市居民家庭的生活水平,那么全部城市居民户就构成统计总体。

尽管说每一城市居民家庭的规模不同,但均属于城市居民户这一点是相同的。

总体单位是指构成统计总体的个别事物或基本单位。

总体单位既可以是一个人、一件物品,也可以是一个家庭或一个标志是说明总体单位特征的名称(属性和特征、标志的具体表现)。

有品质标志和数量标志之分。

(例如人作为总体单位,其性别、民族、年龄、身高、体重等都是标志)指标是说明总体数量特征的名称及其数值。

统计学经验总结这学期专业开设了统计学课程,通过一学期的学习我们对统计学应用领域及其类型和基本概念有了一个基本的了解,掌握了数据的收集、展示、分析的技术。

但这都是些书本上的理论知识,是纸上谈兵。

统计是处理数据的一门科学,统计学是收集、处理、分析、解释数据并从数据中得出结论的科学,统计方法是适用于所有学科领域的通用数据分析方法,只要有数据的地方就会用到统计方法。

理论须用来指导实践,把我们学习到的理论知识运用到我们的工作和生活中去,这是我们学习的目的也是教育改革的方向。

统计学原理是广播电视大学经济与管理学科各专业学生开设的一门必修的重要的基础课,也是经济管理工作者和经济研究人员所必备的一门知识。

它研究如何用科学的方法去搜集、整理、分析国民经济和社会发展的实际数据,并通过统计所特有的统计指标和指标体系,表明所研究的社会经济现象的规模、水平、速度、比例和效益,以反映社会经济现象发展规律在一定时间、地点、条件下的作用,描述社会经济现象数量之间的联系关系和变动规律,也是进一步学习其他相关学科的基础。

《统计学原理》是一门比较灵活的课程,我觉得也是学的有滋有味的一门课。

通过这一个学期的《统计学原理》知识学习,在授课老师的讲授和指导下获益良多。

老师喜欢和我们同学一起互动,不象有的老师只是填鸭式教学,而不管学生吸收了没有。

《统计学原理》不好懂是众所周知的,老师在上课时列举了很多生动鲜活的例子让我们更容易理解。

老师还会给我们留出提问的时间,解答疑难问题,更难得是在课后的时间里对我们同学提出的问题作了详细的解答。

首先,明确各章内容在整个教学过程中所处的位置和所占的份量;其次,突出各章的学习重点,使教材变“薄”,便于掌握内容的精髓;统计学原理教学内容的掌握,离不开大量的练习。

结合辅导课讲授的内容进行练习,方面可通过做不同类型的练习,总结所学内容的异同,掌握其应用条件、解题程序;另一方面可提高运算能力和解题速度,避免犯低级错误。

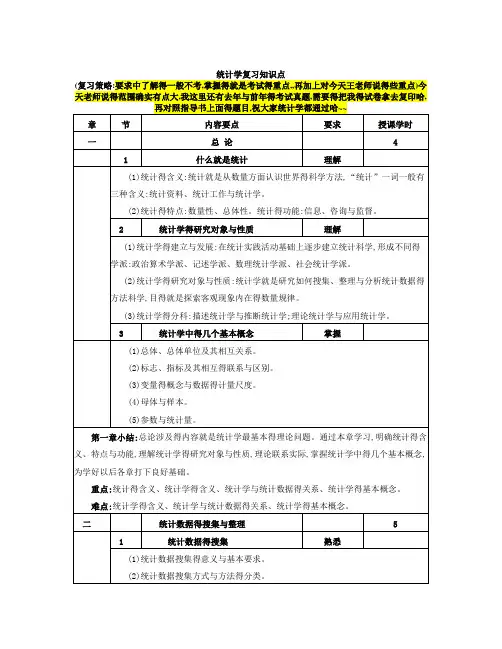

第一章绪论(重点)1.统计实践的产生 P1.2.我国最早的统计是对人口和土地的数字记载;在欧洲最早对居民人口和财产进行统计调查。

P1.3.统计学成为一门系统的科学,距今仅有300多年的历史。

P24.统计学的萌芽时期:两大学派代表人物及其主要观点。

P2-35.统计学的近代期:两大学派代表人物及其主要观点。

P36.统计学的含义:包含三点内容,及三者之间的关系。

(书中没有,自己总结)7.统计学的研究对象及其特点:P5-68.统计学的性质:P6-79.统计学的研究方法:P7-810.统计总体的特点:3点P8-911.统计标志、标志表现12.统计指标的概念及构成要素P1013.统计指标的特点:P10-11(注意区分统计指标的特点与统计总体的特点)14.统计指标与标志的区别和联系P1215.变异、变量、标志、指标的区别(实际运用)第二章统计调查(非重点)1.统计调查的含义及其基本要求:P30-312.完整的统计调查方案包括的内容:P31-32或课堂讲义3.调查项目必须坚持的原则:P324.调查表的两种形式:P325.统计报表的概念及其分类:P33-346.普查、抽样调查、重点调查、典型调查的概念、特点及各自的适用性:P34-38第三章统计整理1.统计整理及其原则:P562.统计整理的一般程序:关键在前两个步骤P57-583.统计分组的概念,达到的目标:组内同质性和组间差异性P584.统计分组的作用:三点(要理解)5.统计分组的要求:P606.统计分组的关键:分组标志的选择7.选择分组标志应当遵循的原则:P60-618.简单分组、复合分组、平行分组体系、复合分组体系的区别:P61-629.变量数列的编制:P6410.统计分组的原则:不重不漏。

对于离散型变量和连续型变量分组,相邻两组为了解决不重的问题,可以如何来做。

11.分配数列的表示方法:特别注意直方图和条形图的区别,以及次数分布图的绘制。

12.统计表的概念及其构成:P7313.统计表的种类:P7414.统计表的设计要求:P76第四章统计特征值的计算1.总量指标的概念、作用及其分类:P86-872.时期指标、时点指标的特点及区别P873.相对指标的概念及其种类P90-95(六种形式的计算方法,各种相对数的涵义,表示方式:有名数、无名数)4.正确运用相对指标的原则:P95-965.平均指标的概念及其作用:P966.加权算术平均数的大小取决于哪两个因素:P987.算术平均数、加权算术平均数、调和平均数、加权调和平均数的特点及应用8.应用平均指标的基本原则:P1099.标志变异指标的概念及其作用:P109-11010.平均差、标准差、变异系数的计算公式第五章抽样推断1.抽样推断的概念、特点及作用:P128-1292.影响抽样误差的因素:P1353.区间估计必须具备的要素:P1404.抽样估计的计算5.概率抽样的组织形式:几种常见的抽样组织形式第六章时间数列1.时间数列的组成及表现形式:P1512.编制时间数列应该注意的问题:P152-1533.序时平均数与算术平均数的区别:见讲义4.时间数列的水平指标分析:发展水平、平均发展水平、增减量、平均增减量的计算:P153-163第七章统计指数1.统计指数的概念,广义的统计指数和狭义的统计指数:P1932.指数的性质:P1943.统计指数的作用:P194-1954.统计指数的分类:P195-1965.综合指数的编制——计算题6.综合指数法的特点:P2007.平均指数的计算8.指数体系和因素分析:P203第八章相关与回归分析1.现象之间依存关系的两种类型:P2262.相关关系的类型:P227-2283.相关系数的计算公式:P2304.相关分析与回归分析的区别:P2335.线性回归分析的计算公式:P234计算题:1.某企业三个车间生产同种产品,2006年上半年有关生产资料如下:车间实际产量(台) 完成计划(%) 实际优质品率(%)甲1000 110 90乙1500 100 93丙2000 70 95要求:(1)计算该企业产品计划完成百分比;(2)计算该企业产品的实际优质品率。

第一章绪论1、统计的涵义(1)、统计工作(统计实践活动):对现象的数量进行搜集、整理和分析的活动过程(2)、统计资料:通过统计实践活动取得的说明对象某种数量特征的数据①原始资料:直接从各调查单位搜集的用来反映个体特征的数据资料②次级资料:由原始资料加工得到的在一定程度上能反映总体特征的数据资料(3)、统计学:是统计工作实践的理论概括和科学总结。

统计学是一门搜集、整理和分析数据方法的科学,其目的是探索数据的内在数量规律性,以达到对客观事物的科学认识。

统计学研究的对象是社会经济现象总体的数量特征与数量关系。

2、统计学的研究特点:①数量性:统计研究过程是从数量上认识事物的性质和规律②总体性:指反映现象总体的数量特征③具体性:统计所研究对象的数量是具体的量④社会性:统计研究的数量是是社会现象的数量3、统计工作的四个阶段①统计设计:指标体系设计、统计分组等(定性认识)②统计调查:收集原始资料(定量认识的开始)③统计整理:分类汇总,使其条理化,系统化(定量认识)④统计分析:研究分析,揭示现象规律(定性认识)4、统计学研究的基本方法①大量观察法:对要研究事物的全部或足够数量个体进行观察的方法。

可使现象中非本质的偶然因素相互抵消,从而反映现象总体的数量特征。

数理根据:大数规律,随机现象出现的基本规律,其一般意义是:观察过程中每次取得的结果可能不同(因为具有偶然性),但大量重复观察结果的平均值却几乎接近某个确定的数值。

②统计分组法:是根据一定的研究目的和现象的总体特征,将调查收到的大量资料,按照一定的标志划分为不同性质或类型的组别。

使组内的单位具有相对的同质性,组间的单位具有明显的差异性。

适用于统计工作的全过程。

③综合指标法:用统计指标概括和分析现象总体的数量特征和数量关系的方法。

总体的前提条件:总体的同质性。

④统计模型法:是将客观现象的统计资料配合适当的数学表达式,反映现象间的数量关系和数量特征,揭示其运动规律的科学方法。

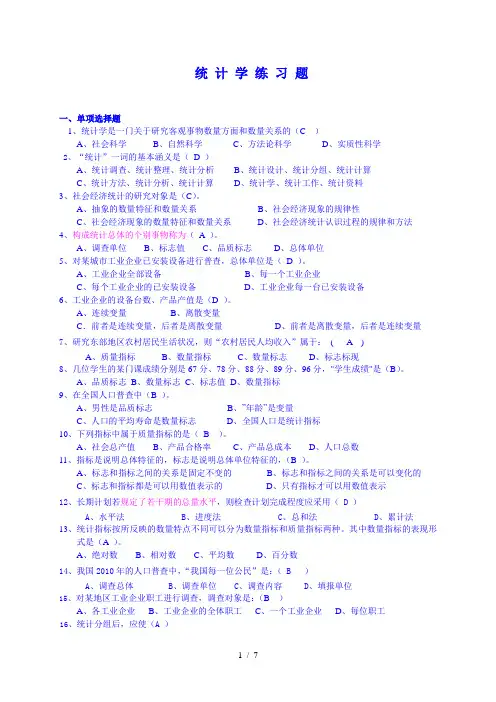

统计学练习题一、单项选择题1、统计学是一门关于研究客观事物数量方面和数量关系的(C )A、社会科学B、自然科学C、方法论科学D、实质性科学2、“统计”一词的基本涵义是(D )A、统计调查、统计整理、统计分析B、统计设计、统计分组、统计计算C、统计方法、统计分析、统计计算D、统计学、统计工作、统计资料3、社会经济统计的研究对象是(C)。

A、抽象的数量特征和数量关系B、社会经济现象的规律性C、社会经济现象的数量特征和数量关系D、社会经济统计认识过程的规律和方法4、构成统计总体的个别事物称为(A )。

A、调查单位B、标志值C、品质标志D、总体单位5、对某城市工业企业已安装设备进行普查,总体单位是(D )。

A、工业企业全部设备B、每一个工业企业C、每个工业企业的已安装设备D、工业企业每一台已安装设备6、工业企业的设备台数、产品产值是(D )。

A、连续变量B、离散变量C.前者是连续变量,后者是离散变量D、前者是离散变量,后者是连续变量7、研究东部地区农村居民生活状况,则“农村居民人均收入”属于:( A )A、质量指标B、数量指标C、数量标志D、标志标现8、几位学生的某门课成绩分别是67分、78分、88分、89分、96分,"学生成绩"是(B)。

A、品质标志B、数量标志C、标志值D、数量指标9、在全国人口普查中(B )。

A、男性是品质标志B、”年龄”是变量C、人口的平均寿命是数量标志D、全国人口是统计指标10、下列指标中属于质量指标的是(B )。

A、社会总产值B、产品合格率C、产品总成本D、人口总数11、指标是说明总体特征的,标志是说明总体单位特征的,(B )。

A、标志和指标之间的关系是固定不变的B、标志和指标之间的关系是可以变化的C、标志和指标都是可以用数值表示的D、只有指标才可以用数值表示12、长期计划若规定了若干期的总量水平,则检查计划完成程度应采用( D )A、水平法B、进度法C、总和法D、累计法13、统计指标按所反映的数量特点不同可以分为数量指标和质量指标两种。

《统计学》复习总结

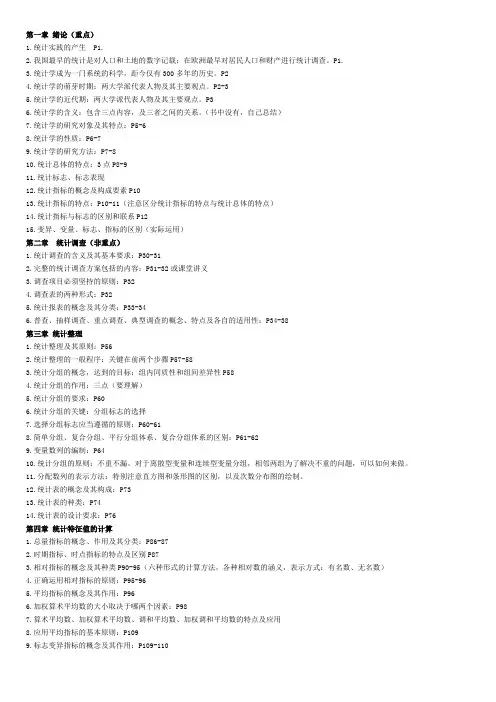

第一部分 基本概念与原理

1 统计的涵义 (统计 统计资料 统计学)

统计学的性质与特点

统计工作的过程 (统计调查 统计整理 统计分析)

统计分组的概念 统计分组的方法(单变量分组与组距分组)

2 统计数据的分类

定类数据 定序数据 定距数据 定比数据

(品质数据 ) ( 数量数据 )

3 统计指标的分类

总量指标 相对指标 平均指标

(时期指标 时点指标) (比例 比率) (一般平均数 序时平均数)

(要求 :掌握概念并会区分常用的统计指标的类型或举出各种类型指标的例子

)

4 .

统计调查常用的几种方式

(统计报表 普查 抽样调查 典型调查与重点调查五种)

统计调查问卷的设计 (要求会进行具体的设计)

5 .

统计数据的整理与显示(相应整理方法 常用的统计图名称与示意图的画法)

按定类数据 定序数据 定距数据 定比数据分类型总结

6. 数据特征的测度

集中趋势 众数、中位数、均值(算术、调和、几何)

(要求掌握计算方法、计算公式和适用场合 )

离中趋势

异众比率 四分位差 方差与标准差离散系数 (适用的数据类型)

偏度和峰度 (偏斜程度 扁平程度)

(要求了解概念及其作用 )

7 .

时间序列的对比分析

序时平均数的计算方法及公式

各种动态指标的定义及其相互关系

水平分析

发展水平与平均发展水平 增长量(逐期 累积)和平均增长量

速度分析

发展速度(环比 定基) 增长速度(环比 定基)

平均发展速度 与 平均增长速度 (二者关系)

增长1%的绝对值

(要求:重点掌握并能熟练运用 )

8 .

用最小二乘法求直线趋势方程的方法

(了解参数估计公式、相关系数r 的计算公式及其意义)

9.

季节变动测定的两种方法

按月(季)平均法 趋势剔除法

(

了解以上两种方法)

10.指数的概念与分类

概念 (广义与狭义)

分类(总指数 个体指数 数量指标指数 质量指标指数 综合指数 平均数指数)

11 .加权综合指数 加权平均指数

(要求:熟练掌握两种形式的数量指数与质量指数公式 包括 权数的选取及时期的确定原则)

12 .指数体系的分析与运用

指数与指数体系

(一)总量变动的因素分析

加权综合指数体系分析(权数的确定原则 相应公式)

加权平均指数体系分析(权数的确定原则 相应公式)

(

能熟练运用指数体系进行总量变动的因素分析 ,包括从相对数和绝对数两个方面进行分析)

(二)平均数变动的因素分析

平均数变动指数 = 变量影响指数X 结构影响指数

(

要求掌握相应的指数名称意义及计算公式)

第二部分 复习题选

(一)题型

1 . 简答题

2. 填空题

3 . 计算题

4 . 综合分析题

(二)题选 (见附页)

经 济 统 计 学 复 习 题 选

一.简答题

1. 简要谈谈你对统计与统计学的初步认识

。

2.

什么是统计分组 ?单变量分组和组距分组有什么不同 ?它们各适用于哪种情形?

3.试就统计数据的四种类型给出统计整理与显示的方法(统计图要求划出示意图)。

4

分别就不同的数据类型概述数据的离散程度的测度方法。

5.试就某知名品牌的家用电器的市场销售情况具体设计一份调查问卷 。

7.试简要说明总量指标、平均指标和相对指标的在统计学中的作用。

8 什么是平均指数 ?它和综合指数有什么联系和区别?试给出平均指数体系(包括相对数和

绝对数两个方面的相应公式)

9.给出用最小二乘法估计直线增长趋势方程 ^y=^a+^bt中的参数的公式,并给出相关系数r 计

算公式,说明其含义。

二.填 空

1.统计调查方式除了重点调查,典型调查之外,另三种主要方式是

2

统计数据按计量尺度可分为定类数据和定序数据以及 ;

前两类属于品质数据, 后两类属于 数据 .

3

测定季节变动的两种常用方法是

4 加权调和平均公式为

5.

平均数变动指数体系是由

其相应的公式是:相对数方面

绝对数方面

6 偏态是对分布 的测度;峰度是

7.将下列指标分类:

(1) 2002年我国人均占有粮食产量 (2)我国第五次人口普查总人口数

(3) 股价指数 (4) 销售量指数 (5)单位产品成本

(6)某商店全年销售额 ( 7) 某企业在岗职工人数和下岗职工人数的比例

(8)我国高等院校“九五”期间年平均招生人数

总量指标有 , 其中 为时期指标 ,

为时点指标;平均指标有 其中 为一般平均数,

为序时平均数;相对指标有

其中 数量指数, 为质量指数.

三. 计算题 某单位有职工100人,调查得他们的月平均工资额资料如下

月平均工资额

(元)

职工人数 (人)

550 ~ 650 650 ~ 750 750 ~ 850 850 ~ 950 950 以上 5

20

40

25

10

合计

100

(1) 试计算该抽样数据的算术平均数 _x,众数M0和 中位数M e 。

(2) 该组数据的标准差S 是多少? 月平均工资在区间(_x- S,_x+ S )的职工大约有多少人?

四

. 分析计算题 某企业2002年1 — 4 月份产品产量资料如下表所示:

月份 产 量

(万 件)

增长量(万件) 发展速度(%) 增长速度(%) 增长1%的绝对

逐期 累积 环比 定基 环比 定 基 值 (万件)

1 ( ) --- --- --- 100 --- 1

2 ( ) ( ) 4

( )

3 108 ( ) ( ) 8

4 ( ) ( ) 110 ( ) ( )

要求:(1).根据动态指标间的相互关系,填上表中( )内所缺数据.

(2).求出此期间的平均增长速度.

(3).该企业职工人数资料如下,试计算第一季度月平均劳动生产率(按人均产量计算).

月 份

1 2 3 4

月初职工人数(人)

100 104 110 108

五.综合分析题 某企业生产情况如下(产品成本单位:元):

产品类别 计量单位

基期 产量q0 报告期 产量q 1 基期 单位产品成本p0 报告期

单位产品成本p1

甲 乙 丙 台

件

个

500 400 200 600 600 180 25 40 50 25

36

60

试用因素分析法(指数体系)从绝对数与相对数两个方面, 分析该企业总成本的变动及其

变动的原因 ,请分别运用综合指数体系和平均数指数体系来进行以上分析。