中药饮片质量标准

- 格式:ppt

- 大小:2.84 MB

- 文档页数:17

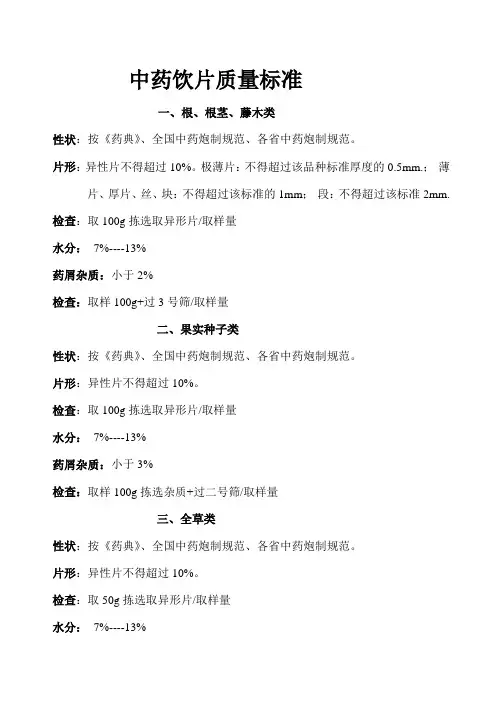

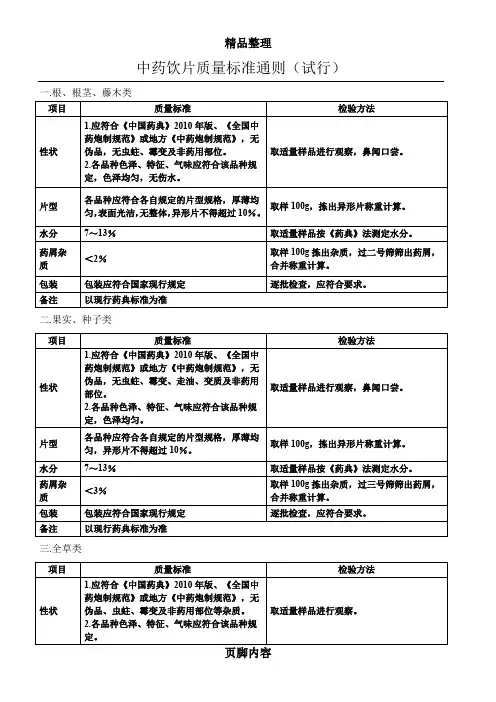

中药饮片质量标准一、根、根茎、藤木类性状:按《药典》、全国中药炮制规范、各省中药炮制规范。

片形:异性片不得超过10%。

极薄片:不得超过该品种标准厚度的0.5mm.;薄片、厚片、丝、块:不得超过该标准的1mm;段:不得超过该标准2mm. 检查:取100g拣选取异形片/取样量水分:7%----13%药屑杂质:小于2%检查:取样100g+过3号筛/取样量二、果实种子类性状:按《药典》、全国中药炮制规范、各省中药炮制规范。

片形:异性片不得超过10%。

检查:取100g拣选取异形片/取样量水分:7%----13%药屑杂质:小于3%检查:取样100g拣选杂质+过二号筛/取样量三、全草类性状:按《药典》、全国中药炮制规范、各省中药炮制规范。

片形:异性片不得超过10%。

检查:取50g拣选取异形片/取样量水分:7%----13%检查:取样100g拣选杂质+过二号筛/取样量四、花类性状:按《药典》、全国中药炮制规范、各省中药炮制规范。

片形:异性片不得超过10%。

检查:取100g拣选取异形片/取样量水分:7%----13%药屑杂质:小于2%检查:取样100g拣选杂质+过二号筛/取样量五、皮类性状:按《药典》、全国中药炮制规范、各省中药炮制规范。

片形:异性片不得超过10%。

检查:取100g拣选取异形片/取样量水分:7%----13%药屑杂质:小于2%检查:取样100g拣选杂质+过二号筛/取样量六、叶类性状:按《药典》、全国中药炮制规范、各省中药炮制规范。

片形:异性片不得超过10%。

检查:取50g拣选取异形片/取样量水分:7%----13%检查:取样50g拣选杂质+过二号筛/取样量七、树脂类性状:按《药典》、全国中药炮制规范、各省中药炮制规范。

药屑杂质:小于3%检查:取样100g拣选杂质+过三号筛/取样量八、动物类性状:按《药典》、全国中药炮制规范、各省中药炮制规范。

片形:异性片不得超过10%。

检查:取100g拣选取异形片/取样量水分:7%----13%药屑杂质:小于3%检查:取样100g拣选杂质+过二号筛/取样量九、矿物类性状:按《药典》、全国中药炮制规范、各省中药炮制规范。

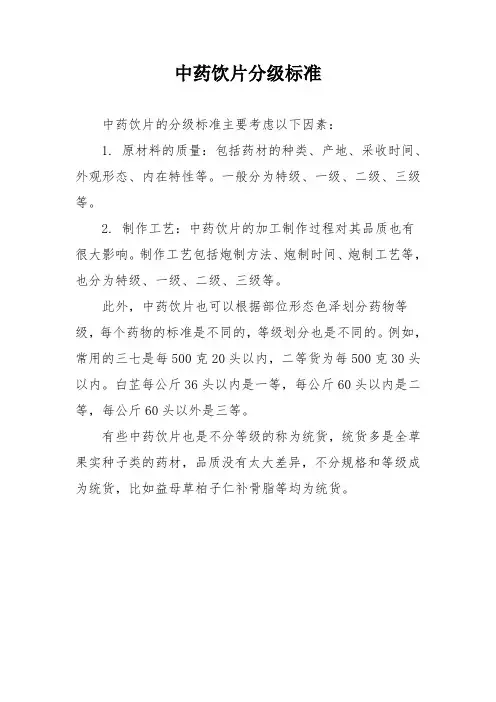

中药饮片分级标准

中药饮片的分级标准主要考虑以下因素:

1. 原材料的质量:包括药材的种类、产地、采收时间、外观形态、内在特性等。

一般分为特级、一级、二级、三级等。

2. 制作工艺:中药饮片的加工制作过程对其品质也有很大影响。

制作工艺包括炮制方法、炮制时间、炮制工艺等,也分为特级、一级、二级、三级等。

此外,中药饮片也可以根据部位形态色泽划分药物等级,每个药物的标准是不同的,等级划分也是不同的。

例如,常用的三七是每500克20头以内,二等货为每500克30头以内。

白芷每公斤36头以内是一等,每公斤60头以内是二等,每公斤60头以外是三等。

有些中药饮片也是不分等级的称为统货,统货多是全草果实种子类的药材,品质没有太大差异,不分规格和等级成为统货,比如益母草柏子仁补骨脂等均为统货。

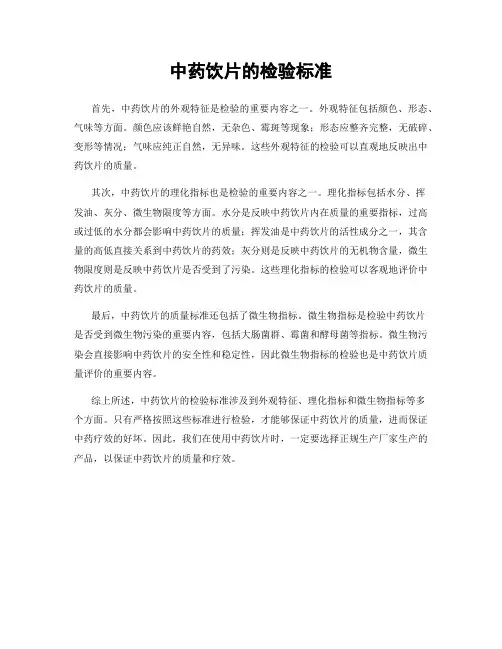

中药饮片的检验标准

首先,中药饮片的外观特征是检验的重要内容之一。

外观特征包括颜色、形态、气味等方面。

颜色应该鲜艳自然,无杂色、霉斑等现象;形态应整齐完整,无破碎、变形等情况;气味应纯正自然,无异味。

这些外观特征的检验可以直观地反映出中药饮片的质量。

其次,中药饮片的理化指标也是检验的重要内容之一。

理化指标包括水分、挥

发油、灰分、微生物限度等方面。

水分是反映中药饮片内在质量的重要指标,过高或过低的水分都会影响中药饮片的质量;挥发油是中药饮片的活性成分之一,其含量的高低直接关系到中药饮片的药效;灰分则是反映中药饮片的无机物含量,微生物限度则是反映中药饮片是否受到了污染。

这些理化指标的检验可以客观地评价中药饮片的质量。

最后,中药饮片的质量标准还包括了微生物指标。

微生物指标是检验中药饮片

是否受到微生物污染的重要内容,包括大肠菌群、霉菌和酵母菌等指标。

微生物污染会直接影响中药饮片的安全性和稳定性,因此微生物指标的检验也是中药饮片质量评价的重要内容。

综上所述,中药饮片的检验标准涉及到外观特征、理化指标和微生物指标等多

个方面。

只有严格按照这些标准进行检验,才能够保证中药饮片的质量,进而保证中药疗效的好坏。

因此,我们在使用中药饮片时,一定要选择正规生产厂家生产的产品,以保证中药饮片的质量和疗效。

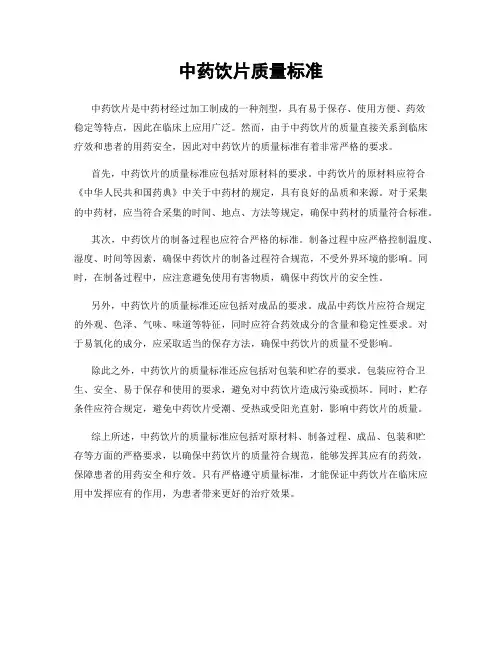

中药饮片质量标准

中药饮片是中药材经过加工制成的一种剂型,具有易于保存、使用方便、药效

稳定等特点,因此在临床上应用广泛。

然而,由于中药饮片的质量直接关系到临床疗效和患者的用药安全,因此对中药饮片的质量标准有着非常严格的要求。

首先,中药饮片的质量标准应包括对原材料的要求。

中药饮片的原材料应符合《中华人民共和国药典》中关于中药材的规定,具有良好的品质和来源。

对于采集的中药材,应当符合采集的时间、地点、方法等规定,确保中药材的质量符合标准。

其次,中药饮片的制备过程也应符合严格的标准。

制备过程中应严格控制温度、湿度、时间等因素,确保中药饮片的制备过程符合规范,不受外界环境的影响。

同时,在制备过程中,应注意避免使用有害物质,确保中药饮片的安全性。

另外,中药饮片的质量标准还应包括对成品的要求。

成品中药饮片应符合规定

的外观、色泽、气味、味道等特征,同时应符合药效成分的含量和稳定性要求。

对于易氧化的成分,应采取适当的保存方法,确保中药饮片的质量不受影响。

除此之外,中药饮片的质量标准还应包括对包装和贮存的要求。

包装应符合卫生、安全、易于保存和使用的要求,避免对中药饮片造成污染或损坏。

同时,贮存条件应符合规定,避免中药饮片受潮、受热或受阳光直射,影响中药饮片的质量。

综上所述,中药饮片的质量标准应包括对原材料、制备过程、成品、包装和贮

存等方面的严格要求,以确保中药饮片的质量符合规范,能够发挥其应有的药效,保障患者的用药安全和疗效。

只有严格遵守质量标准,才能保证中药饮片在临床应用中发挥应有的作用,为患者带来更好的治疗效果。

中药饮片质量标准通则(试行)一.根、根茎、藤木类

二.果实、种子类

三.全草类

四.叶类

五.花类

六.皮类

七.树脂类

八.动物类

九.矿物类

十.菌澡类

《中药饮片质量标准通则(试行)》部分名词解释

1.霉变:系指因干燥不够或受潮湿侵袭后,药物表面或内部寄生了霉菌,引起药物变质的现象。

2.虫蛀:系指中药因生虫而被蛀蚀的现象。

一般药品均应做到无虫蛀。

3.杂质:是指来源与规定相同,但其性状或部位与规定不符;或来源与规定不同的物质或无机杂质,如砂石、泥块、尘土等。

4.伤水:系指药材在水处理时由于浸润过度,致使药材所吸水分过多,从而造成药材有效成份流失,甚至霉烂,又不易切制的现象。

5.走油变色:系指中药表面发软、发粘、呈现油状物质,同时颜色变深,并发出油腻味。

6.异形片:包括不符合质量指标所规定的规格范围的饮片、斜长片、破碎片、斧头片、连刀片。

7.药屑:系指原药的药末。

中药饮片质量标准

中药饮片是中药制剂的一种常见形式,其质量标准对于保障中药饮片的药效和安全至关重要。

中药饮片的质量标准是指对中药饮片的质量特性、理化指标、微生物指标、重金属、农药残留等方面进行规定和要求,以保证中药饮片的质量符合规定,确保中药饮片的安全有效使用。

首先,中药饮片的质量标准应当包括对原材料的要求。

中药饮片的原材料主要是中药材,对中药材的质量要求直接影响着中药饮片的质量。

因此,在中药饮片的质量标准中,应当对中药材的产地、采收、储存等环节进行规定,确保中药材的质量符合要求。

其次,中药饮片的质量标准还应包括对加工工艺的要求。

中药饮片的加工工艺直接关系到中药饮片的质量,包括炮制、研磨、配伍等环节。

在质量标准中,应当对这些加工工艺的操作规范、工艺流程、设备要求等进行详细规定,以确保中药饮片的加工过程符合标准要求。

此外,中药饮片的质量标准还应包括对成品的要求。

中药饮片的成品质量是最终用户关注的焦点,因此质量标准中应当对中药饮片的外观特征、理化指标、微生物指标、重金属、农药残留等进行详细规定,以确保中药饮片的成品质量符合国家标准和行业标准。

总之,中药饮片的质量标准是保障中药饮片质量的重要依据,对中药饮片的原材料、加工工艺、成品质量等方面进行了详细规定,以确保中药饮片的质量符合要求,保障中药饮片的安全有效使用。

只有严格执行中药饮片的质量标准,才能够保证中药饮片的质量稳定,为广大患者带来更好的疗效和安全保障。

中药饮片质量标准中药饮片是一种常见的中药剂型,广泛应用于中医临床。

为了保证中药饮片的质量,制定了一系列的质量标准,以确保其安全有效地使用。

中药饮片的质量标准主要包括以下几个方面:一、外观特征。

中药饮片的外观特征是其质量的直观表现,也是最容易被人们接受和理解的部分。

一般来说,中药饮片应该具有完整、均匀、无虫蛀、无霉变、无异物等特征。

颜色应该鲜明、自然,不应该有明显的色泽不均或者发黑、变黄的情况。

形状应该规整,大小应该基本一致。

这些外观特征直接关系到中药饮片的质量和药效,因此在质量标准中占有重要地位。

二、理化指标。

中药饮片的理化指标是指通过一系列的理化检验,来评价中药饮片的质量。

这些指标主要包括水分含量、灰分含量、挥发油含量、微生物限度、重金属含量等。

水分含量是衡量中药饮片是否符合质量标准的重要指标之一,它直接关系到中药饮片的保存期限和质量稳定性。

灰分含量是评价中药饮片纯度和杂质含量的重要指标,它反映了中药饮片的纯净度和质量。

挥发油含量是一些特殊中药饮片的重要指标,它直接关系到中药饮片的药效和药用价值。

微生物限度和重金属含量则是评价中药饮片是否符合卫生标准的重要指标,直接关系到中药饮片的安全性和可靠性。

三、微生物指标。

中药饮片的微生物指标是评价中药饮片是否符合卫生标准的重要指标之一。

微生物指标主要包括细菌总数、霉菌和酵母菌数、大肠菌群等。

这些微生物指标直接关系到中药饮片的卫生安全性,对于中药饮片的质量和安全性有着重要的影响。

四、质量控制。

中药饮片的质量控制是保证中药饮片质量的重要手段。

质量控制主要包括原料药材的质量控制、生产工艺的质量控制、成品饮片的质量控制等。

原料药材的质量控制是中药饮片质量的基础,只有选用优质的原料药材,才能制备出优质的中药饮片。

生产工艺的质量控制是中药饮片质量的关键,只有严格控制生产工艺,才能保证中药饮片的质量稳定性和一致性。

成品饮片的质量控制是中药饮片质量的最终保障,只有通过严格的成品饮片检验,才能确保中药饮片的质量符合标准。

中药饮片的质量控制一、引言中药饮片作为传统中药的重要剂型之一,其质量控制对于保证中药的疗效和安全性具有重要意义。

本文将详细介绍中药饮片的质量控制标准,包括质量控制的目的、主要指标、测试方法以及合格标准等。

二、质量控制的目的中药饮片的质量控制旨在确保其质量稳定、安全有效,并满足药品监管要求。

具体目的包括:1. 确保中药饮片的化学成份符合药典规定,保证其疗效;2. 保证中药饮片的微生物限度符合卫生标准,确保其安全性;3. 确保中药饮片的质量稳定,以提高产品的可靠性和一致性。

三、主要指标及测试方法1. 化学成份中药饮片的化学成份是评价其质量的重要指标之一。

常用的化学成份检测包括总黄酮、总皂苷、总生物碱、总多糖等。

这些指标可以通过高效液相色谱法(HPLC)、紫外分光光度法(UV)等方法进行检测。

2. 微生物限度中药饮片的微生物限度是评价其安全性的重要指标之一。

常用的微生物检测包括总大肠菌群、霉菌和酵母菌等。

这些指标可以通过菌落计数法、涂布法等方法进行检测。

3. 质量稳定性中药饮片的质量稳定性是评价其可靠性和一致性的重要指标之一。

常用的质量稳定性测试包括含量变化、外观变化、溶出度等。

这些指标可以通过稳定性试验和溶出度试验等方法进行评估。

四、合格标准中药饮片的合格标准是根据药典规定和相关法规制定的。

以下为常见的合格标准示例:1. 化学成份合格标准:总黄酮不低于X%、总皂苷不低于X%、总生物碱不低于X%、总多糖不低于X%;2. 微生物限度合格标准:总大肠菌群不超过X CFU/g、霉菌和酵母菌不超过X CFU/g;3. 质量稳定性合格标准:含量变化不超过X%、外观无明显变化、溶出度不低于X%。

五、质量控制的流程中药饮片的质量控制流程主要包括采购原料、加工制备、检测分析和质量评价等环节。

具体流程如下:1. 采购原料:选择符合药典规定的优质中药材作为原料;2. 加工制备:按照标准工艺对中药材进行研磨、浸泡、煎煮等加工制备工序;3. 检测分析:对中药饮片进行化学成份、微生物限度和质量稳定性等指标的检测分析;4. 质量评价:根据检测结果和合格标准对中药饮片的质量进行评价,并确定是否合格。

中药饮片的质量控制一、引言中药饮片是中医药领域的重要产品,其质量控制对于确保中药的疗效和安全性至关重要。

本文将详细介绍中药饮片的质量控制标准,包括原材料采购、质量评价、生产过程控制和成品检验等方面的内容。

二、原材料采购1. 选择可靠的供应商:与具备良好信誉和质量保证的供应商建立长期合作关系,确保原材料的稳定供应。

2. 严格把关原材料的质量:要求供应商提供原材料的产地证明、质量检验报告等相关证明文件,对原材料进行外观、气味、颜色、纯度等方面的检查。

三、质量评价1. 外观评价:对中药饮片的外观进行评价,包括形状、颜色、气味等方面的检查。

2. 理化指标评价:根据中药饮片的理化指标,进行质量评价,包括含量测定、水分测定、挥发性物质测定等。

3. 微生物限度评价:进行细菌总数、霉菌和酵母菌数量等微生物限度的检测。

4. 有害物质评价:对中药饮片中的重金属、农药残留、微生物毒素等有害物质进行检测。

四、生产过程控制1. 设立标准化生产工艺:制定中药饮片的标准化生产工艺,确保每一个生产环节的质量可控。

2. 严格执行操作规程:制定详细的操作规程,对每一个生产环节的操作进行规范化管理,防止操作不当引起质量问题。

3. 引入先进的设备和技术:采用先进的设备和技术,提高生产效率和质量稳定性。

4. 建立完善的记录体系:对生产过程中的关键环节进行记录,包括原材料的使用情况、加工参数、操作人员等信息,以便追溯和质量控制。

五、成品检验1. 外观检验:对中药饮片的外观进行检查,包括形状、颜色、气味等方面的评估。

2. 理化指标检验:根据中药饮片的理化指标,进行含量测定、水分测定、挥发性物质测定等检验。

3. 微生物限度检验:进行细菌总数、霉菌和酵母菌数量等微生物限度的检测。

4. 有害物质检验:对中药饮片中的重金属、农药残留、微生物毒素等有害物质进行检测。

5. 稳定性检验:对中药饮片的稳定性进行评估,包括贮存期间的理化指标变化、微生物限度等的检测。

中药饮片质量标准中药饮片作为中药材的一种加工形式,是中医药制剂的重要组成部分。

其质量标准的制定对于保证中药饮片的药效和安全性具有重要意义。

本文将对中药饮片质量标准进行详细介绍,以便更好地了解和掌握中药饮片的质量要求。

一、外观特征。

中药饮片的外观特征是其质量的直观表现,也是质量标准的重要内容之一。

中药饮片应具有完整的形状,色泽应自然均匀,无明显异物和霉变现象。

此外,中药饮片的气味也是其外观特征之一,应具有中药特有的香气。

二、理化指标。

中药饮片的理化指标包括水分、灰分、挥发油含量等多个方面。

其中,水分是影响中药饮片贮存稳定性的重要因素,应符合国家标准的规定范围。

灰分则是衡量中药饮片杂质含量的重要指标,其含量过高可能影响中药饮片的药效。

挥发油含量则是反映中药饮片药效成分的重要参数,不同中药饮片的挥发油含量应符合相应的标准要求。

三、微生物指标。

中药饮片的微生物指标是评价中药饮片是否符合卫生标准的重要依据。

其中包括大肠杆菌群、霉菌和酵母菌等指标,其含量应符合国家标准的规定范围,以确保中药饮片的安全性和卫生质量。

四、农药残留。

农药残留是中药饮片质量安全的重要内容之一,其合格标准应符合国家相关法规的规定。

在中药饮片的生产过程中,应严格控制农药的使用量和使用方法,以减少农药残留对中药饮片质量的影响。

五、重金属残留。

重金属残留是中药饮片质量安全的另一个重要方面,其合格标准应符合国家相关法规的规定。

在中药饮片的生产过程中,应严格控制重金属的使用量和使用方法,以减少重金属残留对中药饮片质量的影响。

六、质量控制。

中药饮片的质量控制是确保中药饮片质量稳定和可控的重要手段。

在生产过程中,应建立健全的质量控制体系,包括原材料采购、生产工艺控制、成品检验等多个环节,以确保中药饮片的质量符合标准要求。

七、贮存要求。

中药饮片的贮存要求是保证中药饮片质量稳定的重要环节。

在贮存过程中,应避免阳光直射、潮湿和高温环境,以免影响中药饮片的质量稳定性和药效。

中药饮片的质量控制一、引言中药饮片是中医药学中常用的制剂形式之一,其质量控制对于保证中药疗效和安全性具有重要意义。

本文将详细介绍中药饮片的质量控制标准,包括原料药的质量要求、制剂的质量要求以及质量控制方法等。

二、原料药的质量要求1. 有效成份含量:根据中药饮片的功效和治疗目标,确定有效成份的含量范围,并制定相应的标准。

例如,对于黄芩饮片,有效成份黄芩苷的含量应在1.5%~2.5%之间。

2. 杂质含量:对于有毒杂质、重金属等有害物质的含量,应制定相应的限量标准,确保符合药典规定的安全要求。

3. 质量标准:根据中药饮片的特性和药理作用,制定相应的质量标准,包括外观、气味、滋味等方面的要求。

三、制剂的质量要求1. 外观质量:中药饮片应具有清晰、完整、无异物的外观。

颜色、形状、大小等应符合规定的要求。

2. 水分含量:中药饮片的水分含量应符合药典规定,以保证其稳定性和保存期限。

3. 残留溶剂:制剂过程中使用的溶剂应符合药典规定的限量标准,以确保制剂的安全性。

4. 微生物污染:制剂应符合药典规定的微生物限度,确保无细菌、真菌等污染。

5. 稳定性:制剂在保存期限内应保持稳定,有效成份的含量不应有明显变化。

四、质量控制方法1. 色谱分析:采用高效液相色谱、气相色谱等方法,对中药饮片中的有效成份进行定量分析。

2. 质量指标测定:通过对中药饮片的外观、气味、滋味等指标进行测定,判断其质量是否符合标准。

3. 微生物检测:采用菌落计数法、培养方法等对中药饮片进行微生物检测,确保其无菌、无霉变等问题。

4. 残留溶剂检测:采用气相色谱等方法对中药饮片中的残留溶剂进行定量分析,确保其符合安全要求。

5. 稳定性研究:通过长期稳定性试验,观察中药饮片在不同条件下的物理化学性质变化,评估其稳定性。

五、结论中药饮片的质量控制是保证中药疗效和安全性的重要环节。

通过制定原料药的质量要求、制剂的质量要求以及质量控制方法,可以确保中药饮片的质量符合规定的标准。

中药行业的中药饮片质量标准与评估随着人们对健康的关注度日益增加,中药饮片作为传统中医药的重要形式,在保健和治疗疾病方面发挥着重要作用。

然而,中药饮片的质量标准与评估对于确保其药效和安全性至关重要。

本文将探讨中药饮片的质量标准和评估方法,以便消费者正确选购和使用中药饮片。

一、中药饮片质量标准1. 基本要求中药饮片的质量标准是指确保中药饮片在物理、化学、微生物等方面符合药典要求,并具备一定药效的要求。

在质量标准中,还应包括药材的来源、采集和加工等环节的要求。

2. 外观要求中药饮片的外观对于其质量的判断有着重要的作用。

外观要求包括形状、颜色、气味等方面的要求。

比如,颜色应符合药典要求,无明显杂质和异味等。

3. 化学成分要求中药饮片的药效与其中的主要化学成分密切相关,因此化学成分的含量和有效成分的稳定性是质量评估的重要指标。

在质量标准中,应明确各种化学成分的含量范围和质量要求。

4. 微生物质量要求中药饮片的微生物质量直接关系到其使用安全性。

在质量标准中,应规定微生物限度,对于大肠菌群、霉菌和细菌总数等指标应有相应要求,确保中药饮片无微生物污染。

二、中药饮片质量评估方法1. 药效评估中药饮片的药效评估是对其治疗效果的评定。

通过临床实验和实际应用,研究人员可以评估中药饮片的疗效,并根据卫生部门制定的标准进行评定。

2. 化学成分分析化学成分分析是对中药饮片中化学成分的定量和定性分析,通过使用色谱、质谱等仪器方法,可以确定中药饮片中各种活性成分的含量和种类,从而评估其质量。

3. 微生物质量评估微生物质量评估是对中药饮片微生物污染的检测和评价。

常用的评估方法包括菌落计数法、筛网法和生物测定法等。

4. 质量控制标准评估通过对中药饮片的生产过程和质量控制标准的评估,可以确定其生产过程中是否符合相关的标准和规范。

质量控制评估包括对加工过程的记录和检查等。

三、中药饮片质量评估的意义与挑战1. 意义中药饮片的质量评估对于保证其治疗效果和安全性非常重要。

中药饮片的质量控制一、引言中药饮片是中医药领域中常用的一种剂型,其质量控制对于保证中药的疗效和安全性具有重要意义。

本文将详细介绍中药饮片的质量控制标准,包括原材料的选择与质量评价、生产过程的控制、成品的质量评价等方面。

二、原材料的选择与质量评价1. 原材料的选择中药饮片的原材料应当选择符合相关药典标准的药材,并确保其来源可追溯。

同时,应当注意选择无虫蛀、无霉变、无污染的药材。

2. 质量评价对于选定的原材料,应进行质量评价,包括外观特征、理化性质、微生物污染等指标的检测。

外观特征包括颜色、形状、气味等方面的评估;理化性质包括含量测定、溶解度、比旋光度等指标的测定;微生物污染则需要进行细菌总数、霉菌和酵母菌数、大肠菌群等指标的检测。

三、生产过程的控制1. 制备工艺中药饮片的制备工艺应当符合相关药典标准,并采用传统炮制工艺或者现代化工艺进行制备。

制备过程中应注意温度、湿度、时间等参数的控制,确保原材料的有效成份得到最大程度的保留。

2. 质量控制点在生产过程中,应设立质量控制点,对关键环节进行监控。

例如,在炮制过程中,可以设立温度监控点,确保温度控制在合适的范围内;在干燥过程中,可以设立湿度监控点,确保湿度不超过一定的限制。

3. 检验与检测在生产过程中,应进行必要的检验与检测。

例如,对原材料进行质量把关,对制备过程中的中间产物进行检验,对最终成品进行质量评价。

检验与检测的项目包括外观检查、含量测定、理化性质、微生物污染等指标的检测。

四、成品的质量评价1. 外观检查对中药饮片的外观特征进行检查,包括颜色、形状、气味等方面的评估。

2. 含量测定对中药饮片中有效成份的含量进行测定,确保符合相关药典标准。

常用的测定方法包括高效液相色谱法、气相色谱法等。

3. 理化性质对中药饮片的溶解度、比旋光度等理化性质进行测定,确保符合相关药典标准。

4. 微生物污染对中药饮片进行细菌总数、霉菌和酵母菌数、大肠菌群等指标的检测,确保符合相关药典标准。

中药饮片的质量控制一、引言中药饮片是中药在制备过程中经过研磨、炮制等工艺处理后制成的固体剂型,是中药现代化生产的重要形式之一。

为了确保中药饮片的质量安全和疗效稳定,需要进行严格的质量控制。

本文将详细介绍中药饮片质量控制的相关标准和要求。

二、质量控制标准1. 外观标准中药饮片的外观是判断其质量的重要指标之一。

外观应符合相关药典或制定的企业标准,包括饮片的形状、颜色、气味等。

外观标准的制定应基于对原材料和制剂工艺的深入研究和实践经验,确保饮片的外观符合药理学和药物学要求。

2. 含量标准中药饮片的含量标准是评价其质量的关键指标之一。

含量标准应根据中药的化学成分和临床疗效确定,以确保饮片的药效稳定和一致性。

含量标准可以通过药典方法、高效液相色谱法等进行测定,结果应与标准范围相符。

3. 质量控制点中药饮片的质量控制需要在制备过程中设置合理的质量控制点,以确保每个环节的质量可控。

质量控制点应包括原材料的采购、贮存、加工、包装等环节。

在每个质量控制点上,应采取相应的控制措施,如严格把关原材料的质量、控制加工工艺的参数、严格执行包装规范等。

4. 残留农药标准中药饮片作为药物,其质量安全尤为重要。

残留农药是影响中药饮片质量的重要因素之一。

应根据国家相关法规和标准,对中药饮片中的农药残留进行监测和控制。

确保中药饮片中的农药残留量符合国家标准,不对人体健康造成危害。

5. 微生物限度标准中药饮片的微生物限度是评价其质量安全的重要指标之一。

应根据国家相关法规和标准,对中药饮片进行微生物限度测试。

确保中药饮片中的细菌、霉菌、大肠菌群等微生物数量符合国家标准,不对人体健康造成危害。

6. 重金属含量标准中药饮片中的重金属含量是评价其质量安全的重要指标之一。

应根据国家相关法规和标准,对中药饮片中的重金属含量进行监测和控制。

确保中药饮片中的铅、汞、砷等重金属含量符合国家标准,不对人体健康造成危害。

三、质量控制要求1. 严格执行质量管理体系中药饮片生产企业应建立并严格执行质量管理体系,包括质量控制标准的制定、质量控制点的设立、质量记录的保存等。

中药饮片质量标准通则

一、中药饮片的质量标准应符合《中华人民共和国药典》中关于中药饮片的相

关规定,包括外观、理化性质、含量测定、微生物限度、农药残留、重金属等指标。

同时,应根据具体中药材的特点和药用要求,制定相应的质量标准。

二、中药饮片的外观应符合国家标准,包括形状、颜色、气味等方面。

外观各

项指标应清晰明确,以便于生产和质量检验人员进行判定。

三、中药饮片的理化性质应符合药典规定,包括水分、灰分、挥发性物质、总

黄酮、总生物碱等指标。

这些指标反映了中药饮片的基本质量特征,对中药饮片的质量控制和评价具有重要意义。

四、中药饮片的含量测定是评价其药效的重要指标。

中药饮片中有效成分的含

量应符合药典规定的标准,保证中药饮片的药效和疗效。

五、中药饮片的微生物限度应符合国家卫生标准,包括细菌总数、霉菌和酵母

菌数、大肠菌群等指标。

微生物限度的合格与否直接关系到中药饮片的安全性和稳定性。

六、中药饮片中农药残留和重金属等有害物质的含量应符合国家卫生标准,保

证中药饮片的安全使用。

七、中药饮片的质量标准通则应根据生产实际和科学研究不断完善和更新,以

适应不同中药饮片的生产和质量控制需求。

总之,中药饮片的质量标准通则是中药饮片生产和质量控制的重要依据,对于

保障中药饮片的质量和安全性具有重要意义。

各相关部门和企业应严格按照质量标准进行生产和质量控制,确保中药饮片的质量和安全,为人们的健康保驾护航。

中药饮片质量标准一、外观特征。

中药饮片的外观特征是评价其质量的重要指标之一。

一般来说,中药饮片应该具有色泽均匀、表面光滑、无虫蛀、霉变、异物等现象。

其中,色泽均匀是指中药饮片应该具有一定的颜色,不应该出现色泽不均匀或有色差的情况。

表面光滑是指中药饮片的表面不应该出现凹凸不平、有裂纹或者破损的现象。

同时,中药饮片中不应该出现虫蛀、霉变、异物等现象,以保证其质量安全。

二、理化指标。

理化指标是评价中药饮片质量的重要依据之一。

其中,水分含量是中药饮片的重要理化指标之一,一般来说,中药饮片的水分含量应该在一定的范围内,过高或者过低都会影响中药饮片的质量。

除此之外,挥发性物质含量、灰分含量、微生物限度等理化指标也是评价中药饮片质量的重要依据。

三、有效成分含量。

中药饮片的有效成分含量是评价其药效的重要指标之一。

有效成分含量的高低直接关系到中药饮片的药效。

因此,中药饮片的有效成分含量应该在一定的范围内,以保证中药饮片的药效稳定。

四、微生物限度。

微生物限度是评价中药饮片质量安全性的重要指标之一。

中药饮片中微生物的含量应该符合国家标准的规定,不应该超出规定的限度范围。

五、重金属、农药残留。

重金属、农药残留是评价中药饮片质量安全性的重要指标之一。

中药饮片中重金属、农药残留的含量应该符合国家标准的规定,不应该超出规定的限度范围,以保证中药饮片的安全性。

六、贮存要求。

中药饮片的贮存要求是保证中药饮片质量稳定的重要措施之一。

一般来说,中药饮片应该存放在阴凉干燥、通风良好的地方,避免阳光直射和潮湿环境,以保证中药饮片的质量稳定。

综上所述,中药饮片的质量标准是保证中药饮片质量稳定、安全有效的重要依据,其质量标准涵盖了外观特征、理化指标、有效成分含量、微生物限度、重金属、农药残留和贮存要求等方面。

只有严格按照中药饮片的质量标准要求生产和质量控制,才能保证中药饮片的质量安全和药效稳定。