高中历史必修一第三课历史材料与解析

- 格式:doc

- 大小:753.50 KB

- 文档页数:33

高一必修知识点历史第三课在高一的历史教学中,必修三的课程涵盖了许多重要的历史知识点。

这些知识点深入地揭示了人类社会的发展轨迹以及历史事件的影响力。

今天,我们来回顾一下必修三的历史知识点,深入了解这段历史给我们带来的启示。

第一个历史知识点是五四运动。

这一事件发生在1919年,是中国近现代史上的重要转折点。

当时,中国正处于国家危机和民众疾苦之中,许多学生和知识分子对国家的未来感到无望。

五四运动以示威游行和罢课的形式表达了年轻一代的不满和愤慨。

这场运动不仅引发了大规模的抗议,也促使了中国文化和思想的转型。

运动中的年轻人纷纷追求自由、民主和科学,这对中国的现代化进程起到了积极的推动作用。

接下来,我们来讨论一下第二个历史知识点——中国抗日战争。

这场战争发生在20世纪30年代至40年代,是中国人民与日本侵略者进行的艰苦卓绝的抵抗。

抗日战争以中国的民族英雄、人民领袖毛泽东及其领导的中共党组织为中心,在全国范围内展开了持久的斗争。

这场战争给中国人民带来了无尽的苦难,但也培养了中国人民的勇气和团结精神。

最终,中国人民在最艰难的时刻凝聚在一起,成功抵御了侵略者的入侵,为中国的独立和发展奠定了基础。

第三个历史知识点是冷战。

冷战是二战之后国际政治格局的显著特征之一,延续了数十年。

在这场战争中,美国和苏联之间的意识形态斗争成为主要矛盾。

这场战争的影响不仅仅局限于这两个超级大国之间的对抗,它深刻地改变了全球政治、经济和文化的格局。

冷战期间,世界被分割成了两个对立的阵营,而且曾一度岌岌可危地演变成热战。

冷战的结束意味着新的国际秩序的形成,也为各国带来了更多的合作和交流机会。

除了这三个知识点,还有许多其他重要的历史事件和人物,如法国大革命、工业革命、文艺复兴等。

这些历史事件和人物都对我们今天的社会产生了深远的影响。

通过学习这些历史知识点,我们可以更好地理解过去的经验教训,为建设一个更好的未来做出贡献。

历史知识点的学习不仅仅是为了应付考试,更是为了培养我们的思考能力和批判性思维。

高一历史必修一每课知识点总结第一课:史前文明在史前文明这一课中,我们首先了解到了古代人类的生活方式和文化活动。

从早期的旧石器时代到中期的新石器时代,人类逐渐从狩猎采集的生活方式转变为农业生产,社会也发生了巨大变化。

在这一时期,古代人类开始建立起了初步的社会组织和制度,形成了一些比较成熟的文明,如中国的龙山文化、良渚文化等。

另外,我们还学习了考古学和史前学的基础知识,以及如何通过考古学的方法来了解古代文明和人类的生活状态。

第二课:古代文明的兴起在这一课中,我们主要学习了古代世界几个重要文明的兴起,包括埃及文明、美索不达米亚文明、印度河流域文明和中国古代文明。

我们首先了解了这些文明的地理环境、社会组织、政治制度以及文化发展等方面的基本情况。

再者,我们还学习了这些文明的发展历程,并从中了解到古代文明兴起的原因和特点。

通过这些知识的学习,我们能更加清晰地认识古代文明的繁荣和影响,并对人类社会的发展有更深刻的理解。

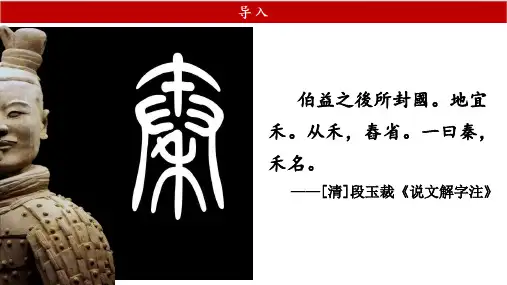

第三课:中华古代文明这一课程主要围绕中国古代文明的历史来展开。

我们首先学习了中国古代王朝的更替,从西周到春秋战国时期的变革,再到秦、汉、唐、宋等王朝的兴起和衰落。

在学习这些历史过程中,我们了解了中国古代社会的政治、经济、文化等方面的发展情况。

另外,我们还学习了中国古代的各种制度和思想,如封建制度、儒家思想、道家思想等。

通过这些学习,我们不仅对中国古代的政治制度和社会变革有了更深刻的了解,同时也对中国古代文化有了更丰富的认识。

第四课:希腊古罗马文明在这一课中,我们学习了希腊和罗马两个古代文明的兴起和发展。

首先,我们了解了希腊的城邦制度和民主政治,以及希腊的哲学、艺术和科学等方面的成就。

接着,我们学习了罗马帝国的兴起和发展,以及罗马的法律、建筑和文学等方面的特点。

通过学习这些内容,我们对希腊和罗马两个古代文明的繁荣与衰落有了更加深入的了解,同时也对其对世界文化和政治制度的影响有了更全面的认识。

第五课:中世纪欧洲中世纪欧洲是一个动荡的时期,我们在这一课中主要学习了中世纪欧洲的政治、宗教和文化等方面的历史。

高一历史第一课知识点从高中开始,历史成为了学生们必修的学科,它帮助我们了解过去的发展和变革,为我们理解现在提供了重要的背景。

在高一历史的第一课,我们将学习一些基本的历史知识点,这些知识将为我们今后的学习打下坚实的基础。

首先,我们将研究古代文明。

古代文明可以追溯到数千年前。

在地中海地区,有许多著名的古代文明,例如埃及、希腊和罗马。

这些文明的兴起和崩溃将帮助我们了解人类社会的起源和发展。

通过研究它们的政治、经济、社会和文化方面,我们可以了解到古代文明的广泛影响力以及它们对现代社会的贡献。

其次,我们将学习世界历史中的重要事件和人物。

例如,我们将研究中国的秦始皇和他的统一帝国,他的政治和社会改革对中国历史产生了深远的影响。

我们还将了解古罗马帝国的兴起和西欧的封建制度。

这些事件和人物塑造了世界历史,并对我们的现实世界产生了重要的影响。

除了研究特定的历史事件和人物,我们还将学习历史的研究方法和技巧。

历史研究涉及到寻找和分析各种历史资料,如文献、考古发现和口头传统。

我们将学习如何评估这些资料的可靠性和可信度,并学习如何将它们组织成有条理的叙述,以便更好地理解历史事件和过程。

在学习历史的同时,我们也将了解历史和现实世界之间的联系。

历史不仅帮助我们理解过去,还可以帮助我们解读和理解现实世界。

通过对历史事件和过程的研究,我们可以更好地理解当前的社会、经济和政治问题,并为未来做出更明智的决策。

不仅如此,历史还可以培养我们的批判思维和分析能力。

学习历史需要我们仔细观察和分析历史事件和过程,从中发现规律和因果关系。

通过这个过程,我们可以培养批判性思维和分析能力,帮助我们更好地理解复杂的问题,并做出明智的判断。

总之,高一历史的第一课将介绍一些基本的历史知识点,并帮助我们建立对历史的兴趣和理解。

通过研究古代文明、重要事件和人物,以及历史研究方法和技巧,我们将能够了解人类社会的演变和发展,为我们今后的学习打下坚实的基础。

同时,历史还可以帮助我们理解现实世界,并培养我们的批判思维和分析能力。

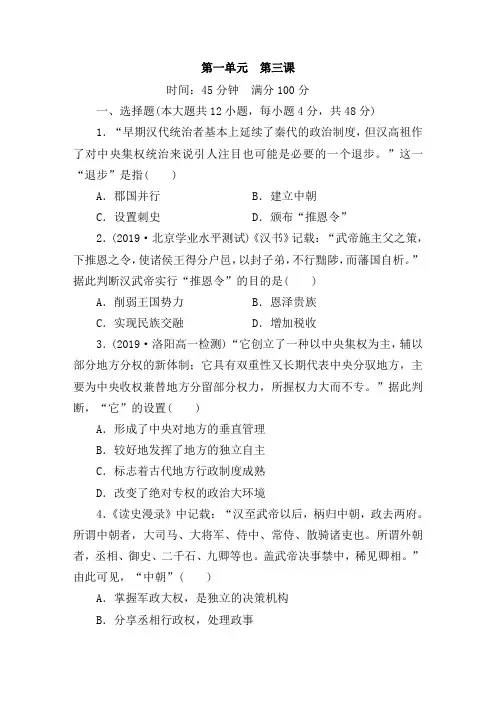

第一单元第三课时间:45分钟满分100分一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分)1.“早期汉代统治者基本上延续了秦代的政治制度,但汉高祖作了对中央集权统治来说引人注目也可能是必要的一个退步。

”这一“退步”是指( )A.郡国并行B.建立中朝C.设置刺史D.颁布“推恩令”2.(2019·北京学业水平测试)《汉书》记载:“武帝施主父之策,下推恩之令,使诸侯王得分户邑,以封子弟,不行黜陟,而藩国自析。

”据此判断汉武帝实行“推恩令”的目的是( )A.削弱王国势力B.恩泽贵族C.实现民族交融D.增加税收3.(2019·洛阳高一检测)“它创立了一种以中央集权为主,辅以部分地方分权的新体制;它具有双重性又长期代表中央分驭地方,主要为中央收权兼替地方分留部分权力,所握权力大而不专。

”据此判断,“它”的设置( )A.形成了中央对地方的垂直管理B.较好地发挥了地方的独立自主C.标志着古代地方行政制度成熟D.改变了绝对专权的政治大环境4.《读史漫录》中记载:“汉至武帝以后,柄归中朝,政去两府。

所谓中朝者,大司马、大将军、侍中、常侍、散骑诸吏也。

所谓外朝者,丞相、御史、二千石、九卿等也。

盖武帝决事禁中,稀见卿相。

”由此可见,“中朝”()A.掌握军政大权,是独立的决策机构B.分享丞相行政权,处理政事C.担任行政职务,有名无实D.协助皇帝决策,削弱相权5.(2019·马鞍山高一联考)宋人胡致堂说:“中书出令,门下封驳,分为两省,而尚书守成,颁之有司。

”这表明唐代三省六部制( ) A.奉行流程式分工B.实行职能式分工C.架空皇帝的决策权D.强化君主专制独裁6.(2019·河南中原名校高一联考)隋唐时期,在中央实行三省六部制,后来唐朝进一步改革并明确了中书、门下二省为决策机构。

尚书省为中央行政核心,尚书省最高长官不能参加决策会议,被排除出决策系统。

这一变化有助于( )A.扩大行政权B.削弱三省权限C.决策的科学化、专业化D.加强皇权7.(2019·苏州高一检测)《宋史·职官制》记载:“三师、三公不常置,宰相不专任三省长官,尚书、门下并列于外,又别置中书禁中,是为政事堂,与枢密对掌大政。

历史·必修1(人教版)第3课从汉至元政治制度的演变基础达标1.下面两幅图反映我国西汉时期与元朝分别实行的地方行政管理制度是( )A.郡国并行制、行省制 B.分封制、郡县制C.郡县制、行省制 D.分封制、行省制答案:A2. 唐朝中央政府“三省制”从决策、审议到执行的运转机制是( )A.尚书——中书——门下B.中书——门下——尚书C.尚书——门下——中书D.门下——中书——尚书答案:B3.北宋“三司使”的职责是( )A.总管中央行政事务 B.负责转运地方赋税C.掌管国家监察事务 D.管理中央财政事务答案:D4.(2014·质检)下图是一幅残缺的中国古代“中央机构示意图”,请依据留存信息,判断该图最可能反映的朝代是( )A.代 B.汉代C.唐代 D.元代解析:本题考查再认再现能力。

根据信息“丞相、太尉、御史大夫”“尚书令”可知既保留三公九卿制度,又设尚书令,故选B项。

唐朝实行三省六部制,元朝在中央实行中书省,故C、D两项错误。

答案:B5. 唐朝元和年间,中书省丞相皇甫鎛奏请减少外官俸钱,门下省官员祐认为此法不妥,封还诏书,皇帝采纳了祐的意见,皇甫鎛的建议作罢。

由此可见( )A.唐朝时期的丞相权力大于皇权B.唐朝三省制有互相制衡和分散相权作用C.唐朝门下省权限高于中书省D.唐朝的中枢机构具备君主立宪制特征解析:本题考查理解与运用能力。

从“皇甫鎛奏请……祐封还诏书”可以看出中书省与门下省的制衡与权力分散,故选B项。

答案:B6.有人说,宋朝一代,官员多如天上银河里的星星;又有人说,宋朝一代,目不见官。

导致这一局面的主要原因是( ) A.北宋官员人浮于事B.北宋科举考试的发展C.北宋强化中央集权D.北宋吸取了前代的教训解析:本题考查材料解读能力。

材料反映了宋朝的冗官现象,这主要是由于宋太祖加强专制主义中央集权造成的后果,故C项正确。

A 项是现象,B、D两项是次要原因。

答案:C7.(原创题) 阅读下列材料,回答相关问题。

历史高一第三课知识点总结第三课的主要内容是中国古代的诸子百家。

这一时期是中国哲学思想的鼎盛时期,大量的思想家涌现出来,形成了不同的学派和思想体系。

在这一时期,有许多不同的学派和思想,包括儒家、道家、墨家、法家、名家、兵家、纵横家等等。

这些学派和思想在中国古代的思想史上占有非常重要的地位,对中国的政治、哲学、文化都有深远的影响。

儒家是中国古代最重要的学派之一。

儒家思想以孔子为代表,主张礼乐教化,重视道德修养,提倡仁爱和敬老尊贤,强调人伦和家庭。

儒家思想对中国政治和社会都有深远的影响,成为了中国古代社会的主要思想体系。

道家是儒家的主要对立面,其代表人物是老子。

道家思想主张“无为而治”,认为人应该顺应自然,追求心灵的宁静,追求自由自在的生活。

道家思想对中国古代哲学和文化都产生了深远的影响,成为了中国古代思想的另一种重要体系。

墨家则主张“兼爱”,认为所有人都是平等的,应该相互关爱,反对战争和压迫,提倡和平与公正。

在当时的战国时期,墨家的思想对当时的政治和社会产生了一定的影响。

在法家的思想中,主张以法治国,强调严格的法律约束和统一的中央集权,主张“重农抑商”,强调农业和战争,强调法律的实效。

名家强调理性,主张逻辑和辩证的思维方式,是中国古代思想发展的先驱。

兵家重视军事战略和战争技术,强调战争的规律和战略的重要性。

纵横家则主张机智和灵活,强调利用巧计和计谋,以应对复杂的社会和政治环境。

这些学派和思想在中国古代思想史上产生了重要的影响,对中国的政治、哲学、文化产生了深远的影响。

它们的思想贯穿于中国古代的政治、思想、文化中,对历史的发展产生了重大影响。

通过学习这些学派和思想,可以更好地理解中国古代的政治和文化,也对我们理解和研究当代中国有一定的启发意义。

个人总结在学习了第三课的内容之后,我深刻地认识到中国古代的思想体系是非常丰富和多样的。

每个学派和思想都有自己独特的见解和观点,都对中国的政治和文化产生了深远的影响。

高一历史必修一每课知识点总结在高一历史必修一课程中,我们学习了很多重要的历史知识点,这些知识点对于我们理解历史、认识世界具有重要意义。

下面我将对每课知识点进行总结,希望能够帮助大家更好地掌握这些内容。

第一课,历史的研究方法。

在这一课中,我们学习了历史的研究方法,包括历史的资料、历史的研究对象、历史的研究内容等。

通过学习,我们了解到了历史研究的重要性,以及历史研究的基本方法和步骤。

这些知识对于我们进行历史学习和研究具有指导作用。

第二课,人类社会的起源。

本课主要介绍了人类社会的起源和发展,包括旧石器时代、新石器时代、青铜时代等。

我们了解到了人类社会从原始社会逐步发展到奴隶社会、封建社会、资本主义社会的历史进程,以及这些社会形态的特点和演变过程。

第三课,古代东方社会。

在这一课中,我们学习了古代东方社会的发展,包括古代印度、古代中国、古代埃及等古代东方文明的特点和成就。

通过学习,我们了解到了古代东方社会的政治、经济、文化等方面的特点,以及这些古代文明对世界历史的影响。

第四课,古希腊罗马文明。

本课主要介绍了古希腊罗马文明的发展,包括希腊城邦、雅典民主、罗马共和国、罗马帝国等古希腊罗马文明的特点和成就。

通过学习,我们了解到了古希腊罗马文明在政治、文化、军事等方面的重要贡献,以及这些文明的兴衰和影响。

第五课,中世纪欧洲。

在这一课中,我们学习了中世纪欧洲的发展,包括封建制度、教会的影响、十字军东征等中世纪欧洲的特点和事件。

通过学习,我们了解到了中世纪欧洲的政治、宗教、文化等方面的特点,以及这些特点对欧洲历史的影响。

第六课,文艺复兴。

本课主要介绍了文艺复兴运动的发展,包括文艺复兴的起源、意大利文艺复兴、北欧文艺复兴等。

通过学习,我们了解到了文艺复兴对欧洲文化的影响,以及文艺复兴运动在政治、宗教、艺术等方面的重要意义。

第七课,大航海时代。

在这一课中,我们学习了大航海时代的发展,包括欧洲航海家的探险、新大陆的发现、殖民地的建立等。

历史材料与解析:第3课从汉至元政治制度的演变中央集权的发展1.西汉的郡县制度监御史,秦官,掌监郡。

汉省,丞相遣史分刺州,不常置。

武帝元封五年(公元前96)初置部刺史①,掌奉诏条②察州,秩六百石,员十三人。

成帝绥和元年(公元前8)更名牧,秩二千石。

哀帝建平二年(公元前5)复为刺史,元寿二年(公元前1)复为牧。

郡守,秦官,掌治其郡,秩二千石。

……景帝中二年(公元前148)更名太守。

郡尉,秦官,掌佐守③典武职甲卒,秩比二千石。

……县令、长,皆秦官,掌治其县。

万户以上为令,秩千石至六百石。

减万户④为长,秩五百石至三百石。

……乡有三老、有秩、啬夫、游徼。

三老掌教化。

啬夫职听讼,收赋税。

游徼循禁贼盗。

列侯所食县曰国,皇太后、皇后、公主所食曰邑,有蛮夷⑤曰道。

凡县、道、国⑥、邑千五百八十七,乡六千六百二十二,亭二万九千六百三十五。

──[东汉]班固《汉书》卷一九上《百官公卿表》【解读】这条资料集中反映了西汉的地方行政制度:①汉承秦制,除西汉末短暂的几年外,西汉都是实行郡县两级制。

②郡守为郡的行政长官,都尉掌管地方武装。

③郡之下为县,少数民族聚居的地方称为“道”,列侯所食的县称曰“国”。

皇太后、皇后、公主所食的封邑称曰“邑”。

县与“道”“国”(侯国)、“邑”为同级的行政区划单位。

④县、“道”“国”“邑”之下为乡。

乡、里为基层行政组织。

⑤西汉末曾一度改刺史为州牧。

设州刺史时,州为监察区,不是行政区,州刺史的级别也较低(相当于县令)。

设州牧时,州既是监察区,也是行政区,州牧位崇权重。

⑥设州牧时,地方行政制度为州、郡、县三级制。

【注释】①部刺史:即州刺史。

②诏条:此处特指有关部刺史职责的六条诏令。

③守:此处指郡守。

④减万户:不满万户。

⑤蛮夷:此处指少数民族。

⑥国:此处特指侯国,与诸侯王的“国”不同。

诸侯国之“国”,时称王国,与郡同级。

2.西汉的郡县两级制尹湾六号汉墓一号木牍正面(顶端有《集簿①》两字。

行数为笔者所加):(第1行)县、邑、侯国卅八:县十八,侯国十八,邑二。

其廿四有堠②。

都官二③。

(第2行)乡百七十,□④百六,里二千五百卅四,正二千五百卅二人。

(第3行)亭六百八十八,卒二千九百七十二人;邮卅四,人四百八。

如前⑤。

──《尹湾汉墓简牍》【解读】这是江苏连云港尹湾出土的西汉永始四年(公元前13)前后的东海郡《集簿》的前3行,是研究汉代地方政权职能及其与中央政府关系的珍贵资料。

上引资料显示:①西汉实行郡国两级制。

郡国直接向中央政府汇报郡国的经济、财政情况,并不通过州刺史。

说明州在当时不是一级行政组织。

②县、邑、侯国为同级行政单位。

③县、邑、侯国之下为乡、里。

④乡、里与亭、邮属于不同系统,没有上下级关系。

【注释】①集簿:即计簿,是地方郡国向中央汇报郡国经济、财政情况的重要文件。

②堠(hòu):指烽燧之类的军事设施。

③都官二:此处指该郡设有盐官与铁官两种官营矿业机构。

④□(方框):表示出土文书中缺一字。

⑤如前:与上一年度一样。

3.西汉初的诸侯王“国”诸侯王,高帝初置,金玺绶①,掌治其国。

有太傅辅王,内史治国民,中尉掌武职,丞相统众官,群卿大夫都官如汉朝。

景帝中五年(公元前145)令诸侯王不得复治国,天子为置吏,改丞相曰相,省御史大夫、廷尉、少府、宗正、博士官,大夫、谒者、郎诸官长丞皆损其员。

武帝改汉内史为京兆尹,中尉为执金吾,郎中令为光禄勋,故王国如故。

损其郎中令,秩千石。

改太仆曰仆,秩亦千石。

成帝绥和元年(公元前8)省内史,更令相治民,如郡太守,中尉如郡都尉。

──[东汉]班固《汉书》卷一九《百官公卿表》【解读】上述资料反映了汉代诸侯王国政治制度的变化:①汉初诸侯王实际统治其封国,分官设职大致模仿朝廷;②汉景帝时诸侯王失去对其封国的统治权,失去官吏的任免权,行政机构的规模也大幅缩小;③汉武帝以后,诸侯王国的机构进一步缩小,诸侯王完全失去军政权力。

诸侯王国与郡已经没有多大差别,成为相当于郡一级的行政单位。

【注释】①盭(lì)绶:即紫绶。

盭:可以染绿的草,此处指紫色。

4.唐代的方镇及府兵法坏而方镇①盛,武夫悍将虽无事时,据要险,专方面,既有其土地,又有其人民,又有其甲兵,又有其财赋,以布列天下。

然则方镇不得不强,京师不得不弱,故曰措置之势使然者,以此也。

夫所谓方镇者,节度使之兵也。

原其始,起于边将之屯防者。

唐初,兵之戍边者,大曰军,小曰守捉,曰城,曰镇,而总之者曰道。

……其军、城、镇、守捉皆有使,而道有大将一人,曰大总管,已而更曰大都督。

至太宗时,行军征讨曰大总管,在其本道曰大都督。

自高宗永徽以后,都督带使持节者,始谓之节度使……及范阳节度使安禄山反,犯京师,天子之兵弱不能抗,遂陷两京。

……久之,大盗既灭,而武夫战卒以功起行阵,列为侯王者,皆除节度使。

由是方镇相望于内地,大者连州十余,小者犹兼三四。

──[宋]欧阳修《新唐书》卷五○《兵志》【解读】这段资料叙述了唐代方镇的兴起经过。

资料显示:①最初节度使只管兵。

②随着府兵制的破坏,节度使的权力越来越大,可以专制一方,不仅管军事,也管地方的民政、财政,俨然成为各州县之上军政合一的一级权力机构。

③安史乱后,方镇越来越多。

④方镇的规模不固定,大者可以有十多州,小者则有三四州。

⑤因为具体的方镇置废不常,方镇的规模、权力也因时因地因人而异,所以方镇虽然拥有地方行政机构的权力,但它还不是正式的一级行政组织。

【注释】①方镇,亦称藩镇,方镇的长官即节度使。

5.宋代的路、州(府、军、监)、县制置使不常置,掌经画边鄙军旅之事。

……宣谕使掌宣谕德意,不预他事,归即结罢。

……宣抚使不常置,掌宣布威灵、抚绥边境及统护将帅、督视军旅之事,以二府大臣充。

……经略安抚司经略安抚使一人,以直秘阁以上充,掌一路兵民之事。

皆帅其属而听其狱讼,颁其禁令,定其赏罚,稽其钱谷、甲械出纳之名籍而行以法。

……都转运使转运使副使判官掌经度一路财赋,而察其登耗有无,以足上供及郡县之费。

岁行所部,检察储积,稽考帐籍,凡吏蠹民瘼,悉条以上达,及专举刺官吏之事。

……提点刑狱公事掌察所部之狱讼而平其曲直,所至审问囚徒,详覆案牍,凡禁系淹延而不决,盗窃逋窜而不获,皆劾以闻,及举刺官吏之事。

提举常平司掌常平、义仓、免役、市易、坊场、河渡、水利之法,视岁之丰歉而为之敛散,以惠农民。

凡役钱,产有厚薄则输有多寡。

及给吏禄,亦视其执役之重轻难易以为之等。

商有滞货,则官为敛之,复售于民,以平物价。

皆总其政令,仍专举刺官吏之事。

…………诸府置知府事一人,州、军、监亦如之。

掌总理郡政,宣布条教,导民以善而纠其奸慝。

岁时劝课农桑,旌别孝悌。

其赋役、钱谷、狱讼之事,兵民之政皆总焉。

通判……建隆四年(963),诏知府公事并须长吏、通判签议连书,方许行下。

……职掌贰郡政①,凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行。

县令……掌总治民政、劝课农桑、平决狱讼。

有德泽禁令,则宣布于治境。

凡户口、赋役、钱谷、振济、给纳之事皆掌之,以时造户版及催理二税。

有水旱则有灾伤之诉,以分数蠲免。

民以水旱流亡,则抚存安集之,无使失业。

有孝悌行义闻于乡闾者,具事实上于州,激劝以励风俗。

──[元]脱脱等《宋史》卷一六七《职官志》【解读】资料显示:①宋代的路较常设的机构有安抚司、转运司、提点刑狱司、提举常平司等。

制置使、宣谕使、宣抚使等不常置。

②路的各机构互相牵制。

安抚司掌一路军政、民政。

转运使掌一路财政,同时又有监察一路官吏之责。

提举刑狱公事主要管一路司法事务,同时也兼管监察一路官吏。

提举常平司则管常平、义仓等。

这四司都是中央的派出机构,互不统属,互相牵制。

不仅是路这一级的行政权力一分为四,甚至连一些具体的权力都一分为几,如转运使与提举刑狱公事都有对官吏的监察权。

提举常平司与转运使都有财权等。

③知府虽然总理郡政,但受通判牵制,重要公文必须与通判连署才有效。

通判虽是郡守的副手,但不是郡守的下属,可以独立行使自己的权力,不为郡守所左右。

资料还表明:宋代地方行政制度仍实行郡县两级制。

路的各机构已经有了行政权,不单纯是监察区,但尚未形成为州县之上的又一级行政区划,尚处在由单纯的监察区向一级行政组织的过渡阶段。

路的各机构互不统属、互相牵制,郡守与通判的互相牵制,目的都是通过地方分权而强化中央集权。

【注释】①倅贰郡政:为郡守的副职。

6.元代的地方行政区划材料一自封建变为郡县,有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广,咸不逮元。

……元东南所至不下汉、唐,而西北则过之,有难以里数限者矣。

立中书省一,行中书省十有一:曰岭北,曰辽阳,曰河南,曰陕西,曰四川,曰甘肃,曰云南,曰江浙,曰江西,曰湖广,曰征东,分镇藩服,路一百八十五,府三十三,州三百五十九,军四,安抚司十五,县一千一百二十七。

……中书省统山东西、河北之地,谓之腹里,为路二十九,州八,属府三,属州①九十一,属县三百四十六……岭北等处行中书省……辽阳等处行中书省,为路七、府一,属州十二,属县十。

徒存其名而无城邑者,不在此数。

……河南江北等处行中书省,为路十二、府七、州一,属州三十四,属县一百八十二。

……陕西等处行中书省,为路四、府五、州二十七,属州十二,属县八十八。

……四川等处行中书省,为路九、府三,属府二,属州三十六,军一,属县八十一。

蛮夷种落,不在其数。

甘肃等处行中书省,为路七、州二,属州五。

……云南诸路行中书省,为路三十七、府二,属府三,属州五十四,属县四十七。

……江浙等处行中书省,为路三十、府一、州二,属州二十六,属县一百四十三。

……江西等处行中书省,为路一十八、州九,属州十三,属县七十八。

……湖广等处行中书省,为路三十、州十三、府三、安抚司十五、军三,属府三,属州十七,属县一百五十,管番民总管一……征东等处行中书省,领府二、司一、劝课使五。

──[明]宋濂《元史》卷五八《地理志》材料二行中书省,凡十\[一\],秩从一品。

掌国庶务,统郡县,镇边鄙,与都省为表里。

国初,有征伐之役,分任军民之事,皆称行省……凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之。

……每省丞相一员,从一品;平章二员,从一品;右丞一员,左丞一员,正二品;参知政事二员,从二品,甘肃、岭北二省各减一员。

……丞相或置或不置,尤慎于择人,故往往缺焉。

──[明]宋濂《元史》卷九一《百官志》【解读】两条资料说明:①元代国土比汉唐更辽阔。

②太行山东、西与河北之地,谓之腹里,由中书省直接统治。

③其他地区则设行中书省,地方行政区划实行行省、路(州、府)、属州(属府)、属县四级制或省、州(路、府)、县三级制。

④行中书省类似于中央的中书省派出机构,设平章政事、参知政事等,平章政事位高权重,凡钱粮、兵甲、屯种、漕运、军国重事,无不领之。

【注释】①单称“州”“府”的,即直属于中书省或行中书省,亦即与路平行。