健脾益胃针法合穴位注射治疗中风恢复期30例

- 格式:pdf

- 大小:83.38 KB

- 文档页数:1

王乐亭针灸治疗体系中的脾胃思想脾胃学说是中医学重要的理论体系之一,在针灸治疗中同样具有重要的指导意义。

王乐亭曾任北京中医医院( 现首都医科大学附属北京中医医院) 针灸科主任医师,北京第二医学院( 现首都医科大学) 教授,北京中医学会( 现北京中医药学会)委员、针灸委员会( 现北京针灸学会) 理事,是京城针灸文化的代表人物,其学术思想具有广泛的影响力。

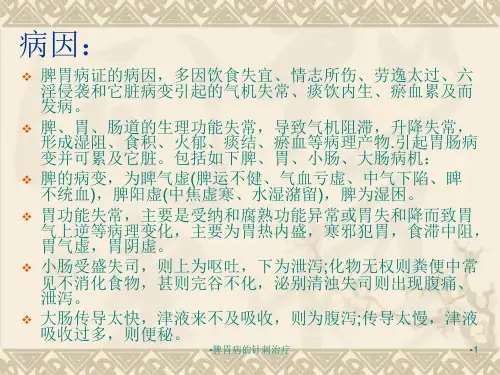

1 脾胃思想的概念《素问·太阴阳明论》云: “脾者,土也,治中央。

”脾为土脏,灌溉四旁,主运化升清,将水谷精微上输至心、肺,通过心、肺化生气血以营养全身。

脾胃主一身之气机,脾升胃降,升降平衡一身之气机才可正常运行。

脾气升发向上,则元气充沛,人体始有生生之机,所谓“有胃气则生,无胃气则死”。

王乐亭教授提出“治其本,以胃为先”的观点,在其针灸治疗的处方、刺法等各方面均重视脾胃之正气,在多种疾病的治疗和预防中均体现出其脾胃思想。

2 脾胃思想的具体体现2. 1 针灸处方2. 1. 1 手足十二针: 组方: 合谷、内关、曲池、三阴交、足三里、阳陵泉。

其中合谷、曲池属于足阳明胃经的同名经; 三阴交、足三里分属于足太阴脾胃经、足阳明胃经的表里两经。

诸穴相配可五脏兼顾,进行整体机能的调节,尤以健脾和胃,理气和血为要。

2. 1. 2 十全大补方: 《医学发明》中十全大补汤,由八珍汤加黄芪、肉桂组成,王教授仿效此方拟定针灸”十全大补方”。

组方: 合谷、曲池、内关、足三里、阳陵泉、中脘、太冲、三阴交、章门、关元。

此方为手足十二针加中脘、太冲、章门、关元而组成。

章门为脾之募穴,中脘、关元属任脉,补脾健胃,诸穴共济补气血、健脾胃、养心气、滋肝肾、通经络之功,尤以荣养脾胃为要。

2. 1. 3 老十针: 王教授效仿李东垣《脾胃论》补中益气汤拟定,组方: 中脘、足三里、上脘、下脘、气海、天枢、内关。

其中中脘、足三里为主穴,其余为配穴。

中脘为六腑之会、胃之募穴,取之可助消化水谷、温通腑气、升清降浊、调理中州; 足三里为胃之下合穴,用补法有健脾和胃、益气升清之功,用泻法有降逆化浊、通调肠腑之效; 上脘、中脘与下脘统称三脘,三者配合,具有调理胃腑受纳、腐熟和吸收水谷之功; 气海( 丹田) ,为元气生发之所在,取之可温固下元、调理下焦气机; 天枢为大肠募穴,可调肠胃、行气机、分水谷、消积滞; 内关为手厥阴经之络穴,可宽胸理气、守神和胃、理三焦气机、助升清降浊。

30个中医针灸疗效记录1. 中风后遗症患者男,58岁,中风后遗症,左侧肢体无力,言语不清。

经过10次针灸治疗,患者左侧肢体力量明显恢复,言语清晰。

2. 颈椎病患者女,45岁,颈椎病,颈部疼痛,手臂麻木。

经过12次针灸治疗,患者颈部疼痛缓解,手臂麻木症状消失。

3. 腰椎间盘突出患者男,60岁,腰椎间盘突出,腰部疼痛,下肢麻木。

经过15次针灸治疗,患者腰部疼痛减轻,下肢麻木症状改善。

4. 膝关节骨性关节炎患者女,62岁,膝关节骨性关节炎,膝关节疼痛,行动不便。

经过8次针灸治疗,患者膝关节疼痛缓解,行动能力提高。

5. 面瘫患者男,35岁,面瘫,面部表情僵硬,口眼歪斜。

经过10次针灸治疗,患者面部表情恢复正常,口眼不再歪斜。

6. 头痛患者女,42岁,头痛,经常性头痛,影响生活。

经过6次针灸治疗,患者头痛症状明显缓解。

7. 失眠患者男,50岁,失眠,入睡困难,睡眠质量差。

经过10次针灸治疗,患者睡眠质量明显提高,入睡变得容易。

8. 肠胃炎患者女,38岁,肠胃炎,腹痛,腹泻。

经过8次针灸治疗,患者腹痛缓解,腹泻症状消失。

9. 鼻炎患者男,28岁,鼻炎,鼻塞,呼吸不畅。

经过6次针灸治疗,患者鼻塞症状明显缓解,呼吸变得顺畅。

10. 肩周炎患者女,55岁,肩周炎,肩部疼痛,活动受限。

经过10次针灸治疗,患者肩部疼痛减轻,活动能力提高。

11. 耳鸣患者男,40岁,耳鸣,耳朵嗡嗡作响,影响生活。

经过8次针灸治疗,患者耳鸣症状消失。

12. 糖尿病周围神经病变患者女,65岁,糖尿病周围神经病变,双下肢疼痛,麻木。

经过12次针灸治疗,患者双下肢疼痛减轻,麻木症状改善。

13. 哮喘患者男,7岁,哮喘,呼吸困难,咳嗽。

经过6次针灸治疗,患者呼吸困难缓解,咳嗽症状消失。

14. 网球肘患者女,48岁,网球肘,肘部疼痛,活动受限。

经过8次针灸治疗,患者肘部疼痛减轻,活动能力提高。

15. 牙痛患者男,32岁,牙痛,牙齿疼痛,影响饮食。

穴位注射合清热化痰通腑汤灌肠治疗中风后呃逆曹洪涛【摘要】目的观察穴位注射合清热化痰通腑汤灌肠对中风后呃逆的影响.方法将66例中风后呃逆患者随机分为治疗组和对照组,每组33例.对照组采用胃复安肌注,治疗组在对照组的基础上应用穴位注射合清热化痰通腑汤灌肠,比较治疗前后患者症状评分、不良反应量表评分和临床疗效.结果两组治疗后症状评分均有不同程度的降低,治疗组不良反应量表评分与对照组比较,差异有统计学意义(P<0.05),治疗组不良反应较少,治疗组临床疗效明显优于对照组.结论穴位注射合清热化痰通腑汤灌肠可使中风后呃逆得到有效控制,降低不良反应的发生.【期刊名称】《光明中医》【年(卷),期】2017(032)006【总页数】4页(P811-814)【关键词】中风后呃逆;清热化痰通腑汤;中药灌肠;穴位注射【作者】曹洪涛【作者单位】河南省平顶山市中医医院脑病科平顶山467000【正文语种】中文呃逆一般是由胃气上逆动膈所致,临床表现主要为气逆上冲,喉间呃呃,连声不断,频繁而声短,不能自行止呃[1]。

中风合并呃逆临床上较为常见,且呃逆多呈顽固性,其发生机制尚不完全明确,持续性呃逆可使患者饮食更加困难,容易出现疲劳和精神萎靡,并且引起很多病症,如营养缺乏、吸入性肺炎、呼吸抑制、水电解质紊乱、抑郁和体质量下降等,明显延长脑血管病患者的恢复期,增加病死率[2]。

目前治疗上,单纯应用西药或者中药,呃逆很难得到彻底控制,笔者近年来采用穴位注射合清热化痰通腑汤保留灌肠治疗中风后呃逆33例,疗效满意,现报道如下。

1.1 一般资料全部 66例均为2015年1月-2015年12月河南省平顶山市中医医院脑病科住院患者。

按就诊顺序随机分为两组。

治疗组 33例,男23例,女10例;年龄36~82岁,平均(63.6±5.37)岁;脑出血12例,脑梗死21例。

对照组33例,男19例,女14例;年龄37~81岁,平均(62.8±5.72)岁;脑出血11例,脑梗死22例。

针灸调理脾胃的好处是什么?关于《针灸调理脾胃的好处是什么?》,是我们特意为大家整理的,希望对大家有所帮助。

中医针灸是一种较为普遍的康复理疗的方式,平常关键用以活血化瘀散瘀,还可以用于针对一些病症开展预防,会出现非常好的养生保健的功效。

自然觉得到脾胃不和的情况下,还可以根据中医针灸的方式来开展合理的调养。

下边,网编就来详细介绍关于中医针灸针对健脾养胃的一些较为显著的益处。

肠胃病中的脾虚失衡造成的脾不统血证。

以前我们说过脾系统针对身体几个作用,一是脾能够消化吸收水液,将人体中水液带去根据三焦下渗膀光变成尿里排出来身体之外,二便是运化水谷精准。

饮食搭配入胃的食材历经胃的基本消化吸收,在其中甜美的一部分被脾带去上败给肺,上败给心。

以进行人体新陈代谢营养物质的需要。

三便是脾还统血,简易的说便是保持血液在血管里一切正常运作,不许血液外渗血管具备统摄的功效。

今日便说说这一脾的统摄功效,一切正常状况下身体是依照特定的线路运作,当脾的功能出現孱弱的病症是,它的统摄作用可能变弱,便会使血液非专业与脉外,出現人体部位青一块紫一块的状况,这类状况普通百姓叫鬼拧青。

便是不知道如何的入睡起來一看察觉自己人体上面有淤血的位置,这类状况非常容易产生在人胖和老人的的身上,针对女士而言还会继续出現月经紊乱,便是月经时间太长,一直淋漓不尽的带血产生。

这类证在經典的病症有有一种成药合适这一,归脾丸便是调养脾不统血。

针对情绪抑郁与生空气的女士而言要注意了,情绪抑郁与生空气都是造成肝火瘀滞,肝藏血,这时候肝丧失肃降引起肝血波动导致月经不调,假如時间久了肝火会横逆犯脾引起脾虚湿困,造成脾不统血会久而淋漓不尽。

这时候应当调肝火,先让肝火顺了再调脾,调节肝火也不会太难,简易的穴道就可以调节回来,当生了空气的情况下能够轻按脚底的太冲穴,它是肝经的原穴,也是三焦经原气根据的地区,按揉的情况下要从下往往上拉,沿着经脉迈向推,打倒了实际效果不太好,起不上功效,在一个便是膻中穴,从上到下推,我们日常生活人生道路了气揉胸脯的地区便是膻中穴,能够理清肝火,让上逆的气降低,由于发火时血随和都上冲与脑,有些人发火头痛就是这个原因,因此再加头上的百会穴,便会让气静下心来,现实生活中发火是难以避免的但是立即的疏通,不必使气横逆在人体中,那般会得不偿失哦。

胃复安双侧足三里注射结合中药治疗胃轻瘫30例朱为乙1 王佳丽2(1浙江丽水市中医医院浙江丽水 323000;2浙江丽水市中医医院浙江丽水 323000)胃轻瘫是危重病人常见的合并症,胃轻瘫不仅影响原发病的治疗,甚至会加重病情。

足三里穴为临床治疗腹部脏腑疾病的主要穴位,“肚腹三里留”是数百年来指导临床医家的要诀。

在众多穴位中,足三里穴是最常用的治疗穴位,传统中医理论认为针刺足三里穴具有疏通经脉、调和气血、和胃健脾之效。

在大量临床观察和动物实验结果均显示针刺或药物注射足三里穴对胃肠功能有良性调节作用。

我院重症医学科科采用足三里穴注射胃复安治疗,辅以中药鼻饲疗效满意,现总结如下。

1、临床资料30例全是我科住院病人。

其中男19例,女11例。

年龄40~87岁。

脑血管意外18例,颅脑外伤术后8例,慢阻肺4例,均根据临床表现、CT/MRI检查确诊。

病程最短5d,最长20d,6例入院前曾接受过其他方法治疗。

10例昏迷,6例嗜睡,其余病例神志清楚。

2、治疗方法患者仰卧位,用5mL无菌注射器抽取20㎎胃复安,常规皮肤消毒,快速刺人足三里穴2~3cm,轻微提插,待有酸胀感、回抽无血后,先后在双侧穴位各注入10㎎胃复安,每日1次,一个疗程7天。

同时辅以中药治疗:以健脾益气、行气通腑、活血化瘀为治则,药用:党参、白术、茯苓、黄芪各30克,甘草6克,大黄、陈皮、半夏、厚朴、枳实、桃仁、赤芍各10克,鸡内金15克,每日一剂,浓煎至100毫升,分3次从鼻肠营养管或胃管注入。

3、治疗结果本组病例治愈28例,无效2例(为重症颅脑外伤),有效率92.5%。

最快者5天疗效明显,最慢15天后患者胃轻瘫症状较前改善,治疗过程中未出现不良反应。

4、讨论药物胃复安能增加胃肠运动,加速胃排空。

足三里穴属足阳明经合穴,能调理脾胃、和中降逆、通腑宽膈止呕。

且胃经有支脉通过横膈,络属于胃。

中医学认为,针刺足三里穴可调节胃运动,影响胃酸的分泌,可对黏膜起保护作用,因此足三里穴为治疗胃肠道疾病的要穴。

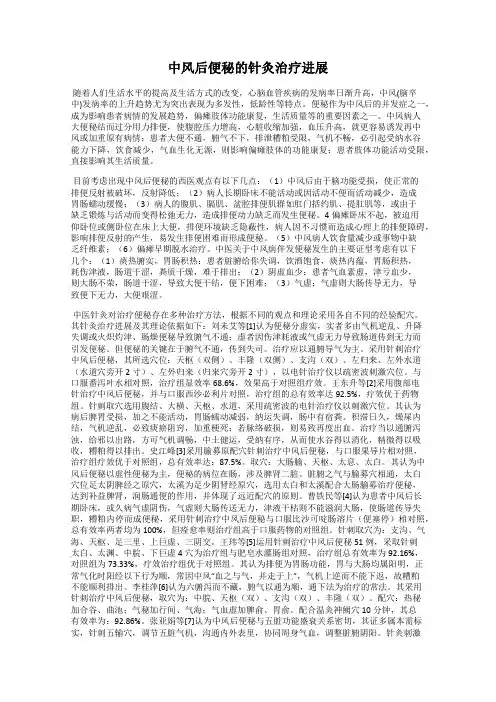

中风后便秘的针灸治疗进展随着人们生活水平的提高及生活方式的改变,心脑血管疾病的发病率日渐升高,中风(脑卒中)发病率的上升趋势尤为突出表现为多发性,低龄性等特点。

便秘作为中风后的并发症之一,成为影响患者病情的发展趋势,偏瘫肢体功能康复,生活质量等的重要因素之一。

中风病人大便秘结而过分用力排便,使腹腔压力增高,心脏收缩加强,血压升高,就更容易诱发再中风或加重原有病情;患者大便不通,腑气不下,排泄糟粕受限,气机不畅,必引起受纳水谷能力下降,饮食减少,气血生化无源,则影响偏瘫肢体的功能康复;患者肢体功能活动受限,直接影响其生活质量。

目前考虑出现中风后便秘的西医观点有以下几点:(1)中风后由于脑功能受损,使正常的排便反射被破坏,反射降低;(2)病人长期卧床不能活动或因活动不便而活动减少,造成胃肠蠕动缓慢;(3)病人的腹肌、膈肌、盆腔排便肌群如肛门括约肌、提肛肌等,或由于缺乏锻炼与活动而变得松弛无力,造成排便动力缺乏而发生便秘。

4偏瘫卧床不起,被迫用仰卧位或侧卧位在床上大便,排便环境缺乏隐蔽性,病人因不习惯而造成心理上的排便障碍,影响排便反射的产生,易发生排便困难而形成便秘。

(5)中风病人饮食量减少或事物中缺乏纤维素;(6)偏瘫早期脱水治疗。

中医关于中风病伴发便秘发生的主要证型考虑有以下几个:(1)痰热腑实,胃肠积热:患者脏腑给你失调,饮酒饱食,痰热内蕴,胃肠积热,耗伤津液,肠道干涩,粪质干燥,难于排出;(2)阴虚血少:患者气血素虚,津亏血少,则大肠不荣,肠道干涩,导致大便干结,便下困难;(3)气虚:气虚则大肠传导无力,导致便下无力,大便艰涩。

中医针灸对治疗便秘存在多种治疗方法,根据不同的观点和理论采用各自不同的经验配穴。

其针灸治疗进展及其理论依据如下:刘未艾等[1]认为便秘分虚实,实者多由气机逆乱、升降失调或火炽灼津、肠燥便秘导致腑气不通;虚者因伤津耗液或气虚无力导致肠道传到无力而引发便秘。

但便秘的关键在于腑气不通,传到失司。

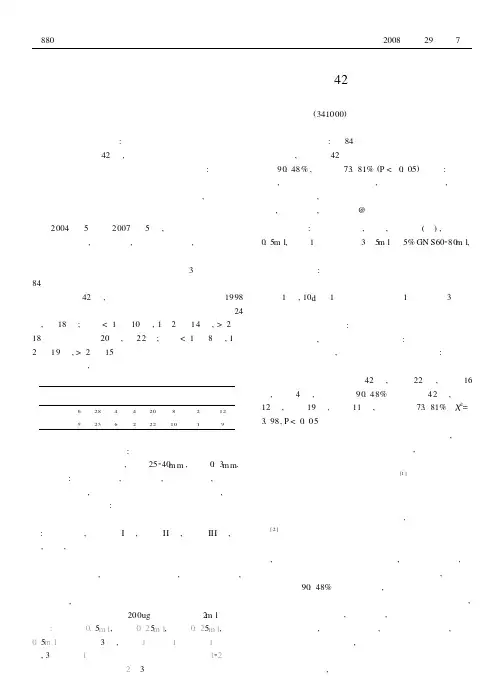

自拟益气扶正汤结合穴位注射治疗周围性面神经麻痹42例临床观察摘要:目的:探索治疗周围性面神经麻痹的有效方法。

方法:治疗组采用穴位注射和自拟益气扶正汤中药疗法,对照组仅采用穴位注射治疗方法。

结果:治疗组痊愈率、愈显率均明显高于对照组。

结论:采用穴位注射配合自拟益气扶正汤,对治疗周围性面神经麻痹有很好的疗效,值得推广。

关键词:周围性面神经麻痹穴位注射益气扶正汤doi:10.3969/j.issn.1671-8801.2013.08.506【中图分类号】r2 【文献标识码】b 【文章编号】1671-8801(2013)08-0434-02周围性面神经麻痹是茎乳突孔内急性非化脓性面神经炎引起的周围性面神经瘫痪。

临床以突然发生的一侧面肌瘫痪,口眼歪斜为主症。

临床表现为不能皱额、皱眉、闭目、鼻唇沟变浅,不能露次齿、鼓鳃、吹口哨等,此外还可出现舌前2/3味觉障碍,说话不清晰等。

虽不影响生命,但造成生活不便,容颜毁坏,患者极为痛苦[1]。

1998年1月~2008年12月作者用自拟益气扶正汤结合穴位注射治疗面瘫42例,并设对照组40例进行临床疗效观察,现将结果报告如下。

1 临床资料82例患者均来自本院中医科门诊及东赵乡卫生院门诊,按就诊顺序分为2组。

治疗组42例中,男16例,女26例;年龄19~68岁;病程1d~60d;病位左侧23例,右侧19例。

对照组40例中,男14例,女26例;年龄20~62岁;病程1d~60d;病位左侧18例,右侧22例。

2 治疗方法治疗组采用穴位注射和中药疗法。

穴位注射:用维生素b12注射液0.5mg和维生素b1注射液100mg,混合后分别注射于患侧下关、四白、颊车三穴,每穴注射1/3药液。

下关注射深度约2cm,四白、颊车注射深度约1cm。

隔日穴位注射一次。

中药疗法:益气疏风,活血通络,自拟益气扶正汤加减。

基本方:黄芪90g,党参12g,白术12g,葛根12g,柴胡10g,升麻6g,当归尾10g,陈皮10g,赤芍10g,白附子10g,全蝎10g,僵蚕10g,蝉衣15g。

参照国家中医药管理局下发旳95个病种中医诊断方案及临床途径,结合我县我院旳实际状况,制定各科室常见病种旳中医特色治疗及操作规范。

各科室必须按照执行。

一、脑病科:1.中风病(脑梗死)急性期:针灸治疗(病情平稳后即可进行),措施包括体针、头针、电针、耳穴贴敷、灸法和拔罐。

推拿治疗熏洗疗法康复训练2.中风病(脑梗死)恢复期:针灸治疗(采用老式针刺措施辩证取穴和循经取穴)治疗措施包括体针、头针、电针、耳穴贴敷、灸法和拔罐。

推拿治疗熏洗疗法康复训练3.痴呆:针灸治疗:采用辨经刺井法,颞三针疗法。

康复疗法推拿疗法4.眩晕:针刺疗法包括体针、耳穴、耳尖放血疗法。

5.头痛(偏头痛):推拿按摩针灸治疗:根据头痛旳轻重缓急或针、或灸、或点刺放血、或局部取穴,措施有耳针、电针、腕踝针;热敏灸疗法、浅针疗法、火针疗法(用于偏头痛发作期或防止性治疗)。

6.假性延髓麻痹:针刺治疗:可采用项针疗法、醒脑开窍针刺法、头体针疗法。

康复训练:包括吞咽功能训练和言语训练,参照有关诊断常规进行。

二、急诊科:1.外感发热:退热治疗包括针刺退热、刮痧退热、药物擦浴退热。

三、心病科:1.心悸:包括体针、耳针。

2.病毒性心肌炎:包括体针、耳针。

四、精神科:1.不寐(失眠):针灸治疗:包括体针、耳针、穴位贴敷、穴位埋线、热敏灸、浅针疗法等。

中药足浴。

2.郁病(抑郁症):针灸治疗:体针、耳针、温灸。

理疗五、肺病科:1.风温肺病:根据患者病情和临床实际状况,可选用耳尖放血、中药保留灌肠、刮痧法、拔罐法、经络刺激法。

2.咳嗽:针灸治疗药物敷贴砭术、刮痧、拔罐疗法雷火灸、热敏灸、经络刺激法3.哮病(支气管哮喘):针灸治疗其他疗法:包括穴位贴敷、穴位埋线、穴位注射、电磁波疗法、经络刺激法。

六、骨伤科:1.项痹病(神经根型颈椎病):手法:包括松解类手法、整复类手法。

针灸疗法:针刺法、灸法。

牵引疗法其他外治法:敷贴、熏洗、涂擦、刮痧、拔罐、针刀疗法、穴位埋线、封闭疗法、膏摩、中药离子导入。

中医治疗中风后遗症的临床观察目的:探讨中医治疗中风后遗症的方法与临床观察。

方法:针对各种不同的症状,对症下药。

结果:临床治疗97例,治愈14例,显效49例,好转28例,无效6例。

总有效率为91%。

结论:中医治疗中风后遗症应症施治,取得了较好效果。

标签:中风后遗症;中医药治疗;临床临床实践中把中风后遗症康复分为早、中、后三期。

康复早期:是指急性期过后3个月以内,此期不仅病人本身有自然康复的倾向,而且各种治疗措施最易收效,因此在此期要不失时机地采取多种康复措施,以达到理想的目的。

在用药方面,应以汤药为主,因汤剂可随证加减,有利于辨证施治,并与针灸、心理康复、功能锻练等同时并进。

只要患者神志清楚,绝大多数能恢复到生活自理的程度,如穿衣、吃饭、行走、做简单家务等,有的甚至可以完全康复,不留任何残疾。

因此3个月以内是中风后遗症康复的重要时期。

康复中期:是指急性期过后3~6月以内,此期与康复早期相比,各种功能的恢复明显减慢,但仍要树立信心,积极进行以上各种康复治疗。

康复后期:指6个月以上的病人,各种功能恢复更慢,但根据“用进废退”的原理和临床实践证明,其功能仍然可以改善。

此期治疗以功能锻炼为主,如有兼证,可对症处理。

1 对象与方法1.1 一般资料97例患者中,男68例,女19例,年龄均在45岁以上。

脑出血56例,脑血栓29例,脑栓塞12例,病程在3个月之内46例,4个月~半年29例,7个月~1年13例,1年以上9例。

1.2 治疗方法1.2.1 中药治疗综观中风一病,均属本虚标实,上盛下虚的证候,急性期虽有本虚见证,但常以风阳、痰热、腑实、血瘀等标实症状突出,按照急则治其标的原则,祛邪为主,应用平肝息风、清热化痰、通腑化瘀,活血通络等法[1]。

恢复期证侯由实转虚,按照缓则治其本的原则,以扶正培本为主,标本兼顾,常以益气活血、育阴通络、滋阴潜阳、健脾化湿诸法。

辨证分型如下:1.2.1.1 脉络空虚,风邪入中:主症:手足麻木,肌肤不仁,突然口眼歪斜,语言不利,口角流涎,甚则半身不遂,舌质淡,苔薄白,脉浮弦或弦细。

中级卫生专业资格中医针灸学主治医师(中级)模拟题2021年(14)(总分100, 做题时间120分钟)A3/A4型题1.患者王某,女性,47岁,大便次数突然增多,小便减少,并见大便清稀,水谷相混,肠鸣腹痛,舌淡,苔白滑,脉迟。

该患者为什么证型SSS_SINGLE_SELA寒湿内盛B湿热伤中C饮食停滞D脾虚E肝郁该题您未回答:х该问题分值: 1.21答案:A泄泻发病势急,病程短,大便次数显著增多,小便减少。

兼见大便清稀,水谷相混,肠鸣胀痛,口不渴,身寒喜温,舌淡,苔白滑,脉迟,为寒湿内盛。

2.患者李某,女性,49岁,常头晕目眩,难以站立,并伴有头胀、面色萎黄、神疲乏力、心悸少寐,舌淡,苔白,脉细弱。

下列说法错误的是SSS_SINGLE_SELA风池穴可以配曲池、足三里治疗高血压B风池穴可以配太阳、百会治疗头痛C风池穴可以平刺透风府穴D风池穴针刺时要针尖微向上,向鼻尖斜刺0.8~1.2寸E风池穴可以治疗感冒、风热病该题您未回答:х该问题分值: 1.11答案:D风池穴针刺时要针尖微向下,向鼻尖斜刺0.8~1.2寸。

所以D错误。

3.患者王某,男性,47岁,右侧胁部痛,并见情志不舒,胸闷气短,苔薄白,脉弦。

该患者应采用的治法为SSS_SINGLE_SELA通调腑气,缓急止痛B补益脾肾,化痰息风C疏肝理气,通络止痛D平肝潜阳,和胃化痰E和胃止痛该题您未回答:х该问题分值: 1.11答案:C患者应采取治法疏肝理气,通络止痛。

以足厥阴经、足少阳经穴为主。

4.患者王某,男性,38岁,大便不通,排便困难,并伴有身热,口干口臭,喜冷饮,舌红苔黄,脉滑数。

以下说法错误的是SSS_SINGLE_SELA主穴用毫针泻法B大肠俞为背俞穴,天枢乃大肠募穴,俞募相配疏通大肠腑气。

C支沟宣通三焦气机,三焦之气通畅,则肠腑通调。

D归来、上巨虚,行滞通腑。

E治疗以足阳明、足太阳经穴为主。

该题您未回答:х该问题分值: 1.11答案:E便秘治疗以足阳明、手少阳经穴为主。