输血不良反应的标准及应急处理措施_4423

- 格式:ppt

- 大小:107.50 KB

- 文档页数:26

输血不良反应应急预案本文详细描述了输血不良反应的应急预案,包括不良反应的分类、发生原因、预防措施以及应急处理。

以下为输血不良反应应急预案的具体内容。

一、不良反应的分类输血不良反应分为急性不良反应和慢性不良反应两种。

其中,急性不良反应是最常见的不良反应,主要包括发热、过敏反应、溶血反应、大量输血后反应等。

慢性不良反应则包括输血后移植物抗宿主病、输血后紫癜、输血后丙型肝炎等。

二、发生原因输血不良反应的发生原因主要有以下几点:1.免疫因素:由于受者多次输血或妊娠,产生白细胞或血小板抗体,或产生针对供者血细胞的抗体,从而引发免疫反应。

2.血液制品因素:血液制品在采集、加工、储存和运输过程中可能发生污染、变质或损伤,从而引起不良反应。

3.输血操作因素:输血操作不当或不规范,如输血速度过快、输血量过大等,也可能导致不良反应的发生。

三、预防措施为了减少输血不良反应的发生,可以采取以下预防措施:1.严格掌握输血的适应症和禁忌症,避免不必要的输血。

2.严格遵守输血操作规范,确保血液制品的质量和安全。

3.对受者进行输血前评估,了解受者的输血史、过敏史、妊娠史等情况,以便选择合适的血液制品和输血方式。

4.对受者进行心理疏导,减少其紧张、焦虑等情绪,降低不良反应的发生率。

四、应急处理当发生输血不良反应时,应立即采取以下应急措施:1.立即停止输血,保持静脉通路畅通。

2.给予受者吸氧、保暖、密切监测生命体征等基本处理措施。

3.根据不良反应的具体情况采取相应的治疗措施,如抗过敏治疗、抗休克治疗等。

4.对血液制品进行检查,确认是否存在质量问题或污染情况。

5.对受者的临床资料进行详细记录,包括输血史、过敏史、妊娠史等情况,以便后续分析处理。

6.对受者及其家属进行必要的心理疏导,减轻其心理负担。

7.对相关科室和人员进行调查和处理,总结经验教训,防止类似事件再次发生。

以上是输血不良反应应急预案的主要内容。

在实际工作中,应严格执行相关预防措施,及时发现并处理不良反应,确保患者的安全和健康。

确定输血不良反应的标准和应急措施第一篇:确定输血不良反应的标准和应急措施**医院确定输血不良反应的标准和应急措施输血不良反应概念:患者输血过程中或输血后一段时间内,出现一组不能用原发疾病解释的新的症状和体征称为输血不良反应。

一、发热反应:1、识别标准:在输血过程中或输血后1-2小时内,受血者体温升高1℃以上,以突然发热、畏寒伴或不伴寒颤为主要临床表现,且排除溶血、细菌污染及其他可能引起发热的输血反应。

2、处理:停止输血,该输生理盐水维持静脉通畅;高热时予以物理或药物降温,畏寒者需注意保暖;严密观察患者生命体征,每15~30分钟测生命体征一次;若需查找致病环节,应留输血前后血样和输血器具等,随时送检。

二、过敏反应:1、识别标准:以荨麻疹、颜面部血管神经性水肿为特征,严重者可出现会厌水肿、支气管痉挛和过敏性休克甚至死亡。

2、处理:1)立即停止输血,改输生理盐水保持静脉畅通;2)有呼吸困难和血氧饱和度下降应予以吸氧、心电监护,必要时行气管插管,保持气道通畅;3)轻度过敏反应一般经抗过敏治疗可很快缓解,重度过敏反应应配合医师给予积极救治。

三、溶血反应:1、识别标准:溶血反应是由于免疫性或非免疫性因素,使输入的红细胞在受血者体内发生异常破坏而引起的输血不良反应。

这类反应属于严重输血反应,分急性和迟发性溶血性输血反应。

急性溶血性输血反应是指在输血过程中或输血结束后24小时内发生的溶血反应。

多见于ABO血型不合的输血者,在输入5~20ml血液后即可出现寒颤、发热、心悸、面色潮红、头胀、腰背部疼痛、恶心、呕吐、腹痛、呼吸困难、烦躁、血红蛋白尿,可导致休克、急性肾衰和弥漫性血管内凝血(DIC);迟发型溶血反应多由于ABO以外血型不相容输血所致,以Rh系统不相容最为常见,表现为发热、黄疸、输血后血红蛋白不升高甚至下降,可有肝脾肿大,血红蛋白尿少见。

2、处理:1)立即停止输血,用静脉注射生理盐水维持静脉通路。

2)立即给予氧气吸入,做好病人的心理护理,消除紧张、焦虑、恐惧等心理。

输血不良反应应急预案及处理流程1.引言输血是临床救治中常用的治疗方法,但在输血过程中,患者可能会出现不良反应,甚至危及生命。

因此,制定输血不良反应应急预案和处理流程,对保障患者安全、提高救治效果具有重要意义。

本文将详细介绍输血不良反应的应急预案及处理流程。

2.输血不良反应的定义及分类输血不良反应是指在输血过程中或输血后出现的与输血相关的并发症。

根据病因可分为免疫性反应和非免疫性反应。

免疫性反应主要包括溶血性输血反应、过敏反应等;非免疫性反应主要包括感染、循环超负荷、输血相关性肺损伤等。

3.输血不良反应应急预案3.1成立输血不良反应应急小组各级医疗机构应成立输血不良反应应急小组,负责制定、实施和监督输血不良反应应急预案。

应急小组成员应包括临床医生、护士、输血科工作人员、药剂师等。

3.2制定输血不良反应应急预案(1)明确输血不良反应的识别、评估和报告流程;(2)制定输血不良反应的初步处理措施;(3)明确输血不良反应的紧急处理措施;(4)制定输血不良反应的后续处理措施;(5)明确输血不良反应的预防措施。

3.3培训与演练定期对医护人员进行输血不良反应应急预案的培训,确保医护人员熟练掌握输血不良反应的识别、评估、处理和预防方法。

同时,定期组织输血不良反应应急演练,提高医护人员应对输血不良反应的能力。

4.输血不良反应处理流程4.1输血不良反应的识别与评估医护人员在输血过程中应密切观察患者病情,一旦发现输血不良反应,立即进行评估。

评估内容包括:(1)患者的生命体征;(2)输血不良反应的症状和体征;(3)患者的基础疾病和输血史。

4.2输血不良反应的初步处理(1)立即停止输血,保留输血器和输血管道;(2)通知医生,报告输血不良反应;(3)给予患者吸氧、建立静脉通道、监测生命体征等支持治疗;(4)根据输血不良反应的类型,给予相应的药物治疗。

4.3输血不良反应的紧急处理对于严重输血不良反应,如急性溶血性输血反应、过敏性休克等,应立即进行紧急处理:(1)立即通知输血科、ICU等相关科室;(2)给予肾上腺素、抗组胺药物、激素等药物治疗;(3)进行血型鉴定和交叉配血试验,确保输血安全;(4)根据患者病情,必要时进行血液透析、血浆置换等治疗。

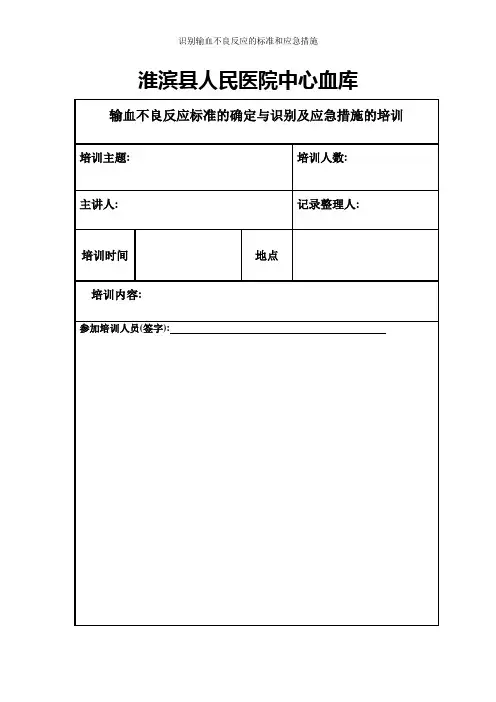

淮滨县人民医院中心血库识别输血不良反应的标准与应急措施常见的输血反应与并发症包括非溶血性发热反应、变态反应与过敏反应、溶血反应、细菌污染、循环超负荷、出血倾向、酸碱平衡失调、输血相关性急性肺损伤与传播感染性疾病等。

一、常见输血不良反应1、非溶血性发热反常见的输血反应与并发症包括非溶血性发热反应、变态反应与过敏反应、溶血反应、细菌污染、循环超负荷、出血倾向、酸碱平衡失调、输血相关性急性肺损伤与传播感染性疾病等。

一、常见输血不良反应1、非溶血性发热反应发热反应多发生在输血后 1-2 小时内,往往先有发冷或寒战,继以高热,体温可高达39℃-40℃,伴有皮肤潮红、头痛,多数血压无变化。

症状持续少则十几分钟,多则1-2 小时后缓解。

2、变态反应与过敏反应变态反应主要表现为皮肤红斑、荨麻疹与瘙痒。

过敏反应并不常见,其特点就是输入几毫升全血或血液制品后立刻发生,主要表现为咳嗽、呼吸困难、喘鸣、面色潮红、神志不清、休克等症状。

3、溶血反应绝大多数就是输入异型血所致。

典型症状就是输入几十毫升血后,出现休克、寒战、高热、呼吸困难、腰背酸痛、心前区压迫感、头痛、血红蛋白尿、异常出血等,可致死亡。

麻醉中的手术患者唯一的早期征象就是伤口渗血与低血压。

4、细菌污染反应如果污染血液的就是非致病菌,可能只引起一些类似发热反应的症状。

但因多数就是毒性大的致病菌,即使输入10~20ml,也可立刻发生休克。

库存低温条件下生长的革兰染色阴性杆菌,其内毒素所致的休克,可出现血红蛋白尿与急性肾功能衰竭。

5、循环超负荷心脏代偿功能减退的患者,输血过量或速度太快,可因循环超负荷而造成心力衰竭与急性肺水肿。

表现为剧烈头部胀痛、呼吸困难、发绀、咳嗽、大量血性泡沫痰以及颈静脉怒张、肺部湿罗音、静脉压升高,胸部拍片显示肺水肿征象,严重者可致死。

6、出血倾向大量快速输血可因凝血因子过度稀释或缺乏,导致创面渗血不止或术后持续出血等凝血异常。

7、电解质及酸碱平衡失调库血保存时间越长,血浆酸性与钾离子浓度越高。

输血不良反应的标准和应急措施一、输血不良反应的标准和应急措施:概念:输血不良反应是指输血过程中或输血后,受血者发生了用原来疾病不能解释的、新的症状或体征。

输血不良反应按发病机制可分为免疫反应和非免疫反应;按发生时间可分为急性输血反应和慢性输血反应;按临床症状和体征分为溶血反应、过敏反应、发热反应、输血后紫癜、肺水肿、枸橼酸盐中毒、空气栓塞、含铁血黄素沉着症、败血症等。

其中红细胞输血导致的溶血性输血反应最严重,死亡率最高。

非溶血性发热反应与过敏性反应最为多见。

(一)、非溶血性发热反应:症状与体征:一般在输血开始15分钟到2小时,突然发热、畏寒、寒战、出汗,体温可达38~41℃。

某些患者可伴有恶心、呕吐、皮肤潮红、心悸和头痛。

血压多无变化,30分钟至2小时后症状逐渐缓解,7~8小时体温恢复正常。

在全麻状态下,发热反应很少出现。

应急措施:1、立即停止输血,但保持静脉输液通畅。

反应较重者,将剩余血送血库和检验科进行检验。

2、注意保暖、解热、镇静。

一般口服阿司匹林或地塞米松等。

伴有紧张或烦燥者可口服地西泮,苯巴比妥等。

3、医、护人员要密切观察病情变化,每15~30分钟测体温、血压1次。

4、高热严重者给予物理降温。

(二)、过敏反应:症状与体征:过敏性输血反应一般发生在输血数分钟后、也可在输血中或输血后立即发生。

1、轻度过敏反应:全身皮肤瘙痒、皮肤红斑、荨麻疹、血管神经性水肿(多见于面部)和关节痛。

血液嗜酸性粒细胞增多。

2、重度过敏反应:支气管痉挛、喉头粘膜水肿、呼吸困难、哮喘、发绀,更严重者出现过敏性休克。

有些患者可伴发热、寒战、恶心、呕吐、腹泻、腹痛等。

应急措施:1、单纯荨麻疹:一般严密观察,减慢输血速度。

口服或肌注抗组胺药物,如苯海拉明、氯苯那敏、布可利嗪、异丙嗪或类固醇类药物。

也可皮下注射1:1000肾上腺素0.5ml。

经过一般处理后症状很快消失。

2、重度反应:立即停止输血,保持静脉通道通畅。

有支气管痉挛者,皮下注射肾上腺素0.5~1.0mg,严重或持续者,静注或静滴氢化可的松或地塞米松、氨茶碱等;有喉头水肿时,应立即气管插管或气管切开,以免窒息;有过敏性休克者,应积极进行抗休克治疗。

输血不良反应处理流程与应急预案一、输血不良反应识别标准:常见的输血反应和并发症包括非溶血性发热反应、变态反应和过敏反应、溶血反应、细菌污染、循环超负荷、出血倾向、酸碱平衡失调、输血相关性急性肺损伤和传播感染性疾病等。

(一)常见输血不良反应1、非溶血性发热反应发热反应多发生在输血后 1-2 小时内,往往先有发冷或寒战,继以高热,体温可高达39℃-40℃,伴有皮肤潮红、头痛,多数血压无变化。

症状持续少则十几分钟,多则1-2 小时后缓解。

2、变态反应和过敏反应变态反应主要表现为皮肤红斑、荨麻疹和瘙痒。

过敏反应并不常见,其特点是输入几毫升全血或血液制品后立刻发生,主要表现为咳嗽、呼吸困难、喘鸣、面色潮红、神志不清、休克等症状。

3、溶血反应绝大多数是输入异型血所致。

典型症状是输入几十毫升血后,出现休克、寒战、高热、呼吸困难、腰背酸痛、心前区压迫感、头痛、血红蛋白尿、异常出血等,可致死亡。

麻醉中的手术患者唯一的早期征象是伤口渗血和低血压。

4、细菌污染反应如果污染血液的是非致病菌,可能只引起一些类似发热反应的症状。

但因多数是毒性大的致病菌,即使输入10-20ml,也可立刻发生休克。

库存低温条件下生长的革兰染色阴性杆菌,其内毒素所致的休克,可出现血红蛋白尿和急性肾功能衰竭。

5、循环超负荷心脏代偿功能减退的患者,输血过量或速度太快,可因循环超负荷而造成心力衰竭和急性肺水肿。

表现为剧烈头部胀痛、呼吸困难、发绀、咳嗽、大量血性泡沫痰以及颈静脉怒张、肺部湿罗音、静脉压升高,胸部拍片显示肺水肿征象,严重者可致死。

二、输血不良反应处理流程:(一)临床医护人员发现输血患者出现输血速发型输血不良反应后(不包括风疹和循环超负荷),应立即停止输血,更换输血管,用生理盐水维持静脉通道。

立即报告值班医生或护士长。

在积极处理的同时,要及时向输血科通报输血不良反应发生的情况,与输血科共同调查、分析输血不良反应发生的原因以确定进一步的处理、治疗方案。

输血不良反应处理方案背景输血是一种常见的医疗治疗手段,但偶尔会发生输血不良反应。

输血不良反应可以分为轻度、中度和重度不良反应,对患者的健康状况产生不良影响。

因此,为了保障患者的安全和健康,需要制定输血不良反应处理方案。

处理方案以下是处理输血不良反应的一般步骤和注意事项:1. 立即停止输血:一旦发现患者出现不良反应,立即停止输血,并告知相关医务人员。

立即停止输血:一旦发现患者出现不良反应,立即停止输血,并告知相关医务人员。

2. 确保患者通畅呼吸:对于出现呼吸困难等呼吸系统不良反应的患者,应保持呼吸道通畅,必要时给予氧气。

如有需要,通知呼吸内科进行进一步处理。

确保患者通畅呼吸:对于出现呼吸困难等呼吸系统不良反应的患者,应保持呼吸道通畅,必要时给予氧气。

如有需要,通知呼吸内科进行进一步处理。

3. 保持患者体位正常:特殊情况下可以采用半卧位或头低位体位,但需视患者具体病情而定。

持续观察患者病情,确保患者处于舒适和稳定的体位。

保持患者体位正常:特殊情况下可以采用半卧位或头低位体位,但需视患者具体病情而定。

持续观察患者病情,确保患者处于舒适和稳定的体位。

4. 密切监测患者:在处理输血不良反应期间,需要密切监测患者的体征和病情变化,包括血压、心率、体温以及尿量等。

如有需要,及时调整治疗方案。

密切监测患者:在处理输血不良反应期间,需要密切监测患者的体征和病情变化,包括血压、心率、体温以及尿量等。

如有需要,及时调整治疗方案。

5. 给予相应治疗:根据不同不良反应的类型和病情,医生应及时给予相应的治疗。

例如,对于出现过敏反应的患者,可使用抗过敏药物进行治疗;对于出现发热反应的患者,可给予退热药物等。

给予相应治疗:根据不同不良反应的类型和病情,医生应及时给予相应的治疗。

例如,对于出现过敏反应的患者,可使用抗过敏药物进行治疗;对于出现发热反应的患者,可给予退热药物等。

6. 收集相应样本:在处理输血不良反应的过程中,应及时收集相关的样本,如血液样本、尿液样本等,以便后续进一步调查和分析。

输血不良反应的标准和应急措施输血不良反应的标准和应急措施在现在的社会生活中,各种措施频频出现,措施是管理学的名词,通常是指针对问题的解决办法、方式、方案、途径,可以分为非常措施、应变措施、预防措施、强制措施、安全措施。

什么样的措施才是有效的呢?以下是店铺收集整理的输血不良反应的标准和应急措施,希望对大家有所帮助。

一、输血不良反应的标准和应急措施1、非溶血性发热反应。

发热反应多发生在输血后1-2 小时内,往往先有发冷或寒战,继以高热,体温可高达39℃-40℃,伴有皮肤潮红、头痛,多数血压无变化。

症状持续少则十几分钟,多则1-2 小时后缓解。

2、变态反应和过敏反应变-态反应主要表现为皮肤红斑、荨麻疹和瘙痒。

过敏反应并不常见,其特点是输入几毫升全血或血液制品后立刻发生,主要表现为咳嗽、呼吸困难、喘鸣、面色潮红、神志不清、休克等症状。

3、溶血反应绝大多数是输入异型血所致。

典型症状是输入几十毫升血后,出现休克、寒战、高热、呼吸困难、腰背酸痛、心前区压迫感、头痛、血红蛋白尿、异常出血等,可致死亡。

麻醉中的手术患者唯一的早期征象是伤口渗血和低血压。

4、细菌污染反应如果污染血液的是非致病菌,可能只引起一些类似发热反应的症状。

但因多数是毒性大的致病菌,即使输入10~20ml,也可立刻发生休克。

库存低温条件下生长的革兰染色阴性杆菌,其内毒素所致的休克,可出现血红蛋白尿和急性肾功能衰竭。

5、循环超负荷心脏代偿功能减退的患者,输血过量或速度太快,可因循环超负荷而造成心力衰竭和急性肺水肿。

表现为剧烈头部胀痛、呼吸困难、发绀、咳嗽、大量血性泡沫痰以及颈静脉怒张、肺部湿罗音、静脉压升高,胸部拍片显示肺水肿征象,严重者可致死。

6、出血倾向大量快速输血可因凝血因子过度稀释或缺乏,导致创面渗血不止或术后持续出血等凝血异常。

7、电解质及酸碱平衡失调库血保存时间越长,血浆酸性和钾离子浓度越高。

大量输血常有一过性代谢性酸中毒,若机体代偿功能良好,酸中毒可迅速纠正。

输血不良反应应急预案及处理流程输血是一种重要的医疗治疗手段,但在输血过程中,可能会出现各种不良反应。

为了保障患者的安全,及时有效地处理输血不良反应,特制定本应急预案及处理流程。

一、输血不良反应的定义和分类输血不良反应是指在输血过程中或输血后,受血者发生的与输血相关的新的异常表现或疾病。

根据临床表现和发生机制,输血不良反应可分为以下几类:1、溶血性输血反应包括急性溶血性输血反应和迟发性溶血性输血反应。

急性溶血性输血反应多发生在输血后数分钟至数小时内,表现为发热、寒战、心悸、气短、腰背痛、血红蛋白尿等;迟发性溶血性输血反应多发生在输血后数天至数周,表现为黄疸、贫血等。

2、非溶血性发热反应多发生在输血后 1 2 小时内,表现为发热、寒战,体温可高达 38 41℃,常伴有头痛、恶心、呕吐等。

3、过敏反应轻者表现为皮肤瘙痒、红斑、荨麻疹;重者可出现呼吸困难、过敏性休克等。

4、输血相关移植物抗宿主病多发生在免疫功能低下的患者,表现为发热、皮疹、肝脾肿大、全血细胞减少等。

5、输血相关急性肺损伤常在输血后 1 6 小时内突然出现呼吸困难、咳嗽、咯粉红色泡沫痰等。

6、细菌污染反应表现为寒战、高热、休克等。

7、循环超负荷多见于心功能不全患者,表现为急性肺水肿、心力衰竭等。

8、其他如大量输血后的低体温、电解质紊乱、枸橼酸盐中毒等。

二、输血不良反应的应急预案1、临床医护人员在输血过程中应密切观察患者的病情变化,一旦发现输血不良反应的迹象,应立即停止输血,更换输液器,用生理盐水维持静脉通路。

2、立即报告医生,并配合医生进行相应的检查和治疗。

3、测量患者的生命体征,包括体温、脉搏、呼吸、血压等,并详细记录。

4、将剩余血液和输血器材妥善保存,以备检验。

5、对患者进行心理安慰,缓解其紧张情绪。

三、输血不良反应的处理流程1、溶血性输血反应的处理(1)立即停止输血,保留静脉通路。

(2)报告医生,进行紧急处理。

(3)采集患者血标本,进行血常规、血型鉴定、交叉配血试验、游离血红蛋白测定、血清胆红素测定等检查。

输血不良反应应急预案及处理流程XXX输血不良反应的应急预案及处理流程一、输血不良反应的定义和分类输血不良反应是指在输血过程中或输血后,受血者出现原疾病无法解释的新的临床症状和体征。

它可发生在输血时、输血后24小时内,甚至输后几天至几十天。

按发生时间可分为即发型输血反应和迟发型输血反应;按免疫学可分为免疫性输血反应和非免疫性输血反应。

免疫性输血反应是输血不良反应中最常见的反应。

常见输血不良反应有:1.发热反应;2.过敏反应;3.输血相关性移植物抗宿主病;4.输血相关的急性肺损伤;5.输血后紫癜;6.血小板输注无效;7.循环负荷过重;8.肺微血管栓塞;9.溶血性输血反应;10.细菌污染性输血反应。

二、医务人员应密切监测输血过程,及时发现潜在的输血不良反应症状在输血过程中,临床医师和护士应随时观察病人的情况,尤其在输血开始的5-15分钟内,护士应注意严格观察患者是否发生体温升高、过敏反应和荨麻疹等。

输血后,应认真检查静脉穿刺部位是否有血肿或渗血现象。

如果发现输血不良反应,应立即减慢或停止输血,更换输液管,改换生理盐水维持静脉通路。

同时,应立即通知值班医师和输血科(血库)值班人员,及时检查、治疗和抢救,并查找原因,做好记录,并填写《输血不良反应回报单》。

如果怀疑溶血性输血反应或细菌污染输血反应,应立即停止输血,并及时报告上级医师,积极治疗抢救。

同时,应抽取病人血样5ml(1ml用EDTA抗凝,4ml不抗凝)连同血袋一起送回输血科检测分析,并留取反应后第一次尿送检(急性溶血性输血反应由血管内溶血引起,尿中含血红蛋白)。

三、医务人员应掌握识别输血不良反应的标准和应急处理措施1.输血中或输血后病人出现皮肤痘痒伴潮红或荨麻疹是过敏反应,多为对血浆蛋白过敏。

处理方法是:停止输血,口服或肌注抗组胺药物,必要时静注地塞米松。

再次输血时应选用洗涤红细胞,避免输注血浆及其成分。

2.输血性发热反应一旦发生,立即停止输血,并及时给予非那根或地塞米松,可使临床症状迅速得到缓解。

输血不良反应处理流程与应急预案XXX输血不良反应处理流程与应急预案在输血过程中,常见的输血反应和并发症包括非溶血性发热反应、变态反应和过敏反应、溶血反应、细菌污染、循环超负荷、出血倾向、酸碱平衡失调、输血相关性急性肺损伤和传播感染性疾病等。

为了处理这些不良反应,需要识别它们的标准。

一、输血不良反应识别标准:一)常见输血不良反应1、非溶血性发热反应输血后1-2小时内发热反应多见,先有发冷或寒战,继以高热,体温可高达39℃-40℃,伴有皮肤潮红、头痛,血压多数无变化。

症状持续时间不一,少则十几分钟,多则1-2小时后缓解。

2、变态反应和过敏反应变态反应主要表现为皮肤红斑、荨麻疹和瘙痒。

过敏反应并不常见,其特点是输入几毫升全血或血液制品后立刻发生,主要表现为咳嗽、呼吸困难、喘鸣、面色潮红、神志不清、休克等症状。

3、溶血反应异型血输入后,绝大多数是导致溶血反应的原因。

典型症状是输入几十毫升血后,出现休克、寒战、高热、呼吸困难、腰背酸痛、心前区压迫感、头痛、血红蛋白尿、异常出血等,可致死亡。

麻醉中的手术患者唯一的早期征象是伤口渗血和低血压。

4、细菌污染反应如果污染血液的是非致病菌,可能只引起一些类似发热反应的症状。

但因多数是毒性大的致病菌,即使输入10-20ml,也可立刻发生休克。

库存低温条件下生长的革兰染色阴性杆菌,其内毒素所致的休克,可出现血红蛋白尿和急性肾功能衰竭。

5、循环超负荷心脏代偿功能减退的患者,输血过量或速度太快,可因循环超负荷而造成心力衰竭和急性肺水肿。

表现为剧烈头部胀痛、呼吸困难、发绀、咳嗽、大量血性泡沫痰以及颈静脉怒张、肺部湿罗音、静脉压升高,胸部拍片显示肺水肿征象,严重者可致死。

二、输血不良反应处理流程:一)临床医护人员发现输血患者出现输血速发型输血不良反应后(不包括风疹和循环超负荷),应立即停止输血,更换输血管,用生理盐水维持静脉通道。

立即报告值班医生或护士长。

在积极处理的同时,要及时向输血科通报输血不良反应发生的情况,与输血科共同调查、分析输血不良反应发生的原因以确定进一步的处理、治疗方案。

输血不良反应识别标准及处理预案一、输血不良反应识别标准:常见的输血反应和并发症包括非溶血性发热反应、变态反应和过敏反应、溶血反应、细菌污染、循环超负荷、出血倾向、酸碱平衡失调、输血相关性急性肺损伤和传播感染性疾病等.(一)、常见输血不良反应1、非溶血性发热反应发热反应多发生在输血后1-2 小时内,往往先有发冷或寒战,继以高热,体温可高达39℃—40℃,伴有皮肤潮红、头痛,多数血压无变化。

症状持续少则十几分钟,多则1-2 小时后缓解。

2、变态反应和过敏反应变态反应主要表现为皮肤红斑、荨麻疹和瘙痒.过敏反应并不常见,其特点是输入几毫升全血或血液制品后立刻发生,主要表现为咳嗽、呼吸困难、喘鸣、面色潮红、神志不清、休克等症状。

3、溶血反应绝大多数是输入异型血所致。

典型症状是输入几十毫升血后,出现休克、寒战、高热、呼吸困难、腰背酸痛、心前区压迫感、头痛、血红蛋白尿、异常出血等,可致死亡。

麻醉中的手术患者唯一的早期征象是伤口渗血和低血压。

4、细菌污染反应如果污染血液的是非致病菌,可能只引起一些类似发热反应的症状。

但因多数是毒性大的致病菌,即使输入10-20ml,也可立刻发生休克。

库存低温条件下生长的革兰染色阴性杆菌,其内毒素所致的休克,可出现血红蛋白尿和急性肾功能衰竭。

5、循环超负荷心脏代偿功能减退的患者,输血过量或速度太快,可因循环超负荷而造成心力衰竭和急性肺水肿.表现为剧烈头部胀痛、呼吸困难、发绀、咳嗽、大量血性泡沫痰以及颈静脉怒张、肺部湿罗音、静脉压升高,胸部拍片显示肺水肿征象,严重者可致死。

二、输血不良反应处理规范:(一)临床医护人员发现输血患者出现输血不良反应后,应立即停止输血,更换输血管,用生理盐水维持静脉通道。

立即报告值班医生或护士长。

在积极处理的同时,要及时向输血科通报输血不良反应发生的情况,与输血科共同调查、分析输血不良反应发生的原因以确定进一步的处理、治疗方案.患方提出异议时,经治医护人员应该与患方共同封存剩余血液、血袋及输血器材等,双方签字后由输血科保管备查。