杆栏式建筑

- 格式:ppt

- 大小:503.50 KB

- 文档页数:21

壮族奇特的干栏式建筑远古时盛行于南方干栏式的壮族民居壮族主要聚居在广西,云南文山、广东连山、贵州从江、湖南江华等地也有分布。

由于他们基本上生活在南方亚热带气候潮湿温暖的山地丘陵,为了适应自然环境,他们创造出了极有特色的壮族民居。

壮族人民多沿水而居,村寨依山傍水,建在山脚下向阳、通风好的地方。

后山和村边栽上树木,有村规民约不准乱砍滥伐,以保持村庄的良好环境。

居住在城镇附近的壮族,其房屋多为砖木结构平房(如今已成壮家的住房主要形式)。

平房一般为三开间,外墙粉刷白灰,屋檐绘有装饰图案。

居住在边远山区的壮族,其村落房舍则多为土木结构的木楼瓦房的干栏式建筑。

“干栏”又称高栏、阁栏、麻栏,式样一般有全栏式、半栏式两种。

全干栏房属全楼居式,上层住人,下层圈养牲畜和存放农具;半干栏房以一开间为楼房,楼上住人,楼下关牛羊、放农具等,另一间为平房。

干栏式楼房均为木质结构,一般先起底层,上立屋架(壮家叫两节柱),两头搭以偏厦,屋顶为人字形,顶上盖陶瓦、杉树皮或茅草,房间有三间五间。

楼上住人,底层关养牲畜和家禽,放农具,并置有舂碓、磨坊等。

楼梯在屋内一侧,楼上前边为宽敞的走廊,用栏杆或半块板壁围住,光线充足,可在这里会客、乘凉和纺织。

进大门是堂屋,一边有火塘,后房和侧房是卧室。

粮仓多设于住房旁边,房前竖立着一排丈许高的挂禾架,通称禾廊,以便秋收后晾晒禾把,干爽后堆入粮仓。

建筑时一般用木、竹料作桩柱、楼板和上层的墙壁,下层无遮拦,墙壁也有用砖石泥土从地面砌起来的。

干栏式建筑早在远古时就盛行于中国南方,距今7000年的浙江余姚河姆渡遗址中出土的木构建筑,是至今发现最早的干栏式建筑。

在我国南方各省(区)的考古发掘中,也出土有不少的陶制干栏式建筑模型。

第十节水族的干栏式民居一、杆栏式民居干栏式建筑,是远古时代的人群,特别是南方百越部落的建筑风格,即是在木(竹)柱底架上建筑的高出地面的房屋,现在主要流行于我国较偏远的地区,包括广西中西部、云南东南部、贵州西南部,其他国家也有干栏式建筑。

干栏式建筑主要是为了防潮湿而建,适应于雨水多比较潮湿的地方。

中国南方是干栏式建筑的发祥地,考古发现最早的干栏式建筑是浙江余姚河姆渡干栏式建筑,也是我国已出现最早的新石器时期文物,距今已有7000多年的历史。

这种建筑以竹木为主要建筑材料,主要是两层建筑,下层放养动物和堆放杂物,上层住人。

干栏式建筑可以防震等。

中国古代史书中又有干栏、干兰、高栏、阁栏和葛栏等名,当是由古越语言转译而来的音变。

此外,一般文献上所说的栅居、巢居等,大体所指的也是干栏式建筑。

水族居住的房屋,多是松杉木建造,用瓦片或杉木皮覆盖,这种住房建筑属于古代百越人的“干栏”式构造,是我国古代建筑遗产的一部分。

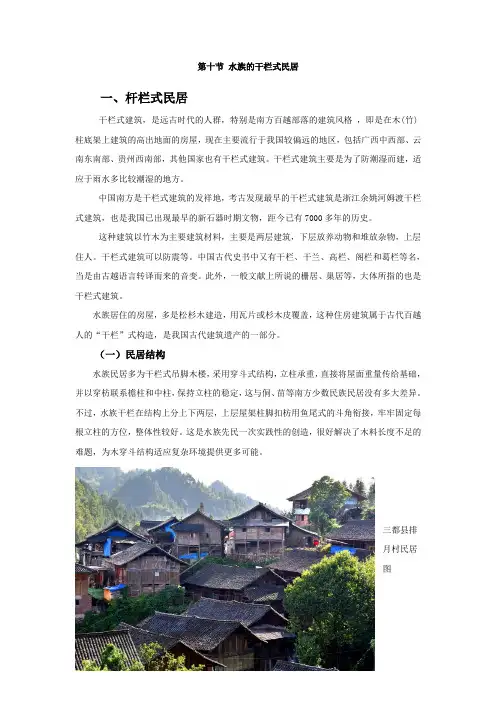

(一)民居结构水族民居多为干栏式吊脚木楼,采用穿斗式结构,立柱承重,直接将屋面重量传给基础,并以穿枋联系檐柱和中柱,保持立柱的稳定,这与侗、苗等南方少数民族民居没有多大差异。

不过,水族干栏在结构上分上下两层,上层屋架柱脚扣枋用鱼尾式的斗角衔接,牢牢固定每根立柱的方位,整体性较好。

这是水族先民一次实践性的创造,很好解决了木料长度不足的难题,为木穿斗结构适应复杂环境提供更多可能。

三都县排月村民居图(二)平面布局三都水族民居平面以“间”为单位,由相邻两榀房架构成,常见平面是由3、5等单数的间组成的长方形,每间开间4m,进深10m;就内部垂直方向划分,自下而上可分地层、中间层和阁楼三层。

地层为牲畜圈、杂物间、烧火房(牲畜喂料加工)和碓磨房(粗杂粮加工)等房间的设置;阁楼则设置贮藏间、次卧室和客卧;中间层布局中,除主卧室外,就是堂屋。

堂屋中壁上设神龛位,这与汉族、苗族大同小异;堂屋的中心———火塘,即青石条围筑而成的方形小坑,供取暖和炊煮(相当于动态的厨房)之用,和堂屋一起构成家庭相亲相爱、议事谋事和待客的场所。

巢居名词解释巢居,指底层架空、上层住人的居住形式。

文献上的"巢居",大体是指"干栏式房屋"。

在中国古代文献中,曾记载有巢居的传说。

如《韩非子·五蠹》:“上古之世,人民少而禽兽众,人民不胜禽兽虫蛇,有圣人作,构木为巢,以避群害,而民悦之,使王天下,号之曰'有巢氏'”。

该建筑形制是以桩木为基础,构成高于地面的基座,以桩柱绑扎的方式立柱、架梁、盖顶,最终建造成半楼式建筑,它是巢居的继承和发展。

在中国古代文献中,曾记载有巢居的传说。

如《庄子·盗跖》:“且吾闻之,古者禽兽多而人少,于是民皆巢居以避之。

昼拾橡栗,暮栖木上,故命之曰有巢氏之民。

”《孟子·滕文公》:“下者为巢,上者为营窟”。

因此有人推测,巢居也可能是低洼潮湿而多虫蛇的地区采用过的一种原始居住方式。

相关研究巢居,即干栏式房屋,是远古时代南方百越部落发明的建筑风格,即是在木(竹)柱底架上建筑的高出地面的房屋。

考古发现最早的干栏式建筑是河姆渡干栏式建筑,古时流行于南方百越部落的居住区。

这种建筑以竹木为主要建筑材料,主要是两层建筑,下层放养动物和堆放杂物,上层住人。

干栏式建筑可以防震等。

中国古代史书中又有干栏、干兰、高栏、阁栏和葛栏等名,可能是由古越语言转译而来的音变。

此外,一般文献上所说的栅居、巢居等,大体所指的是干栏式建筑。

这种模仿巢居的“高台式土木建筑”,就是早期的“干栏式建筑”。

在中国古代文献中,曾记载有巢居的传说。

如《孟子·滕文公》:“下者为巢,上者为营窟”。

可见,巢居在躲避湿热环境、远离虫兽侵袭以及就地取材等方面有着明显的优势。

这种居住形态巧妙地利用垂直空间距离作为边界,是人类在适应环境过程中的一种创造。

与北部流行的穴居方式不同,南方湿热多雨的气候特点和多山密林的自然地理条件自然孕育出云贵、华南等南方地区“构木为巢”的居住模式。

《礼记》载,“昔者先王未有宫室,冬则居营窟,夏则居缯巢”,可见巢者与穴居也非因地域而截然分开。

干栏式建筑

学苑出版社

干栏建筑最早出现于新石器时代的长江以南地区,壮族地区是我国干栏建筑的主要分布地区之一。

“干栏”一词,是壮侗民族及其先民称高脚楼居式木结构房屋的汉字记音意为“栈台上的房子”,亦即“用竹木搭成的栈台上的房屋”。

干栏又称麻栏、阁栏或阁栏,均为汉字记音。

形成原因

气候一直是影响建筑创作的重要因素,建筑往往因为不同地区气候的千差万别而呈现出迥异的形态和模式。

我国地域广阔.北方的木骨泥墙与南方的干阑式建筑,成为气候引导下地域性的最早体现。

干栏建筑是我国南部和西南部地区为了适应南方地区炎热多雨、地面潮湿、瘴气弥漫和猛兽横行的自然环境而发明建筑的一种住居形式,以满足人们的生理和心理需要。

因这种“人居其上,牛犬豕居其下”的干栏建筑具有干燥通风和安全舒适的特点,故而世代传承下来。

并不断改进和完善。

直到现在,在广大的壮族地区仍继续流行和保持着这种干栏住居形式,那坡壮族也是如此。

相关书籍

《艺术活态传承与文化共享》

作者:中国艺术人类学学会编

ISBN :978-7-5077-4346-3

责任编辑:杨雷

出版时间:2013-09

开本:16

页数:536

版次:1-1。

第一章广西干栏式民居的建筑形式和设计启示广西干栏式民居是中国传统民居建筑的一种,它具有独特的建筑形式和设计特点。

本文将从干栏式民居的历史背景、建筑形式、建筑材料和设计启示四个方面来阐述该建筑类型的特点和价值。

一、历史背景干栏式民居起源于广西,具有悠久的历史和文化背景。

自唐代以来,广西地区的居民开始采用木质结构和石质结构相结合的方式建造民居,形成了独特的建筑风格。

随着时间的推移,干栏式民居在建筑设计上也逐渐演化和发展,成为了广西地区的标志性建筑之一。

二、建筑形式干栏式民居采用中轴线对称的建筑形式,通过前后两个干栏将房屋划分为前后两个区域。

前干栏作为客厅和堂屋,后干栏为卧室和其他生活区域。

在干栏的顶部,还可以有存放谷物和纺织品的阁楼。

此外,干栏式民居在外观上也有独特的特征,如鸟笼式的建筑檐、斗拱形的穹顶和雕刻的窗棂等。

建筑内部还有精美的荷花、纹龙和花鳞等装饰图案,使建筑更加生动和美观。

三、建筑材料干栏式民居采用了多种建筑材料,包括硬质木材、花岗岩和青石等。

硬质木材作为主要的建筑结构材料,具有强度高、耐久性好等特点。

花岗岩和青石则用作砌筑墙体和地面,这些石质材料具有防水、防潮、耐腐蚀等优点,非常适合在湿润的南方地区使用。

四、设计启示干栏式民居在设计上具有一些值得借鉴的启示。

首先,干栏式民居注重中轴对称的建筑形式,体现了对空间的精细划分和布局。

其次,干栏式民居注重传统文化和设计元素的运用,通过雕刻,铜器、书画等物件的陈设,让房屋充满文化气息。

此外,干栏式民居还注重内在和外在的和谐统一,外表独具特色,内部则注重功能的划分和实用性。

综上所述,干栏式民居作为广西地区的传统民居建筑,在建筑形式、设计特点、材料选用等方面都具有独特的价值和启示。

随着现代建筑技术的不断发展,我们可以通过对干栏式民居的研究和探索,将传统文化融入现代建筑设计中,推动建筑文化的传承和创新。

62艺术家The artists境的影响,穴居成了井院式结构类型,而巢居则是演变成干栏式建筑类型。

2008年,云南地区发现了干栏式建筑的遗址,也是我国最大的干栏式建筑聚落遗址。

在其他地区苗族聚集生活的地方,干栏式建筑也很常见。

一、苗族干栏式建筑艺术特征(一)外部环境苗族生活的地区一般是地势比较高,起伏大,自然环境优美。

在气候上表现为潮湿多雨,属于省内重湿和高温地区。

因为湿气较重,建筑物的防雨防湿功能就很重要。

而干栏式建筑则让这一问题得到了很好的解决。

面对复杂多变的地势特点,当地的居民需要在原本的房屋上进行改造,干栏式建筑的形式也在不断发生着变化。

(二)结构特点苗族的干栏式建筑属于很有特色的创造,属于歇山式穿斗挑梁架构干栏式建筑。

结合不同的地貌,干栏式建筑的形式还可以进行进一步的细分,如分为斜坡与平地两种。

因为苗族生活的地方不少都是地势陡峭,所以平地干栏式建筑慢慢变少,最终演变为斜坡干栏式建筑。

屋基需要在斜坡找到上下两方,低层前部上升作为楼层,和后边的地面齐平,这样就形成了半地半楼的吊脚楼。

建筑的顶梁需要采用枫木,因为苗族的生命图腾就是枫树,这是民族标志,不能违背民俗。

底层会饲养家禽和家畜,中层是活动中心。

很多的堂屋在走廊处还会安装S形的靠椅,既可以纳凉,又能唱苗族飞歌。

(三)装饰特点因为地理环境比较特殊,所以苗族干栏式建筑的结构更加丰满,这些都离不开苗人的民族精神,他们征服自然,不畏艰险,但是因为生产力水平的低下,对于一些无法解释的情况,他们便从动植物那里寻找心灵寄托。

在建筑物的装饰中各种动植物的形象不断出现,甚至在门的连楹上我们可以见到木质的水牛角,一些人的板壁上有白纸剪成的太阳或者月亮等。

窗绣花一般为狮子滚球、双凤朝阳等,体现出的是对自然的崇拜和热爱。

二、苗族干栏式建筑的现代传承启示和价值苗族干栏式建筑当中所体现的一些特点和建筑工艺、材料选择等对现代建筑的设计和建设都具有一定的借鉴价值。

取上也很有特色,其善于运用先天材料,遵循因地制宜的原则,最终建设的建筑有着很明显的地域特点。

干栏式房屋干栏式房屋干栏建筑是南方少数民族的建筑风格,古时流行于南方百越民族的居住区,这种建筑以竹木为主要建筑材料,主要是两层建筑,下层放养动物和堆放杂物,上层住人。

这种建筑适合那些居住于雨水多比较潮湿地方的人。

现在主要流行于壮族居住的比较偏远的地区,包括广西中西部、云南东南部、贵州西南部和越南北部。

其他民族的干栏也有,但是受到汉式建筑和佛教建筑的影响较多。

名词解释干栏式房子是指在木(竹)柱底架上建筑的高出地面的房子。

其具体构筑办法是用竖立的木桩为基础,其上架设竹、木质大小龙骨作为承托地板悬空的基座,基座上再立木柱和架横梁,构筑成框架状的墙围和屋盖,柱、梁之间或用树皮茅草或竹条板块或用草泥填实。

干栏式房子简介干栏式房子,中国古籍亦称作为干兰、高栏、阁栏、葛栏,现代日本语则称为高床,或认为考古学和民族志中所见的水上居址或栅栏居,均属干栏式房子。

干栏建筑是南方少数民族的建筑风格,古时流行于南方百越民族的居住区,这种建筑以竹木为主要建筑材料,主要是两层建筑,下层放养动物和堆放杂物,上层住人。

这种建筑适合那些居住于雨水多比较潮湿地方的人。

现在主要流行于壮族居住的比较偏远的地区,包括广西中西部、云南东南部、贵州西南部和越南北部。

其他民族的干栏也有,但是受到汉式建筑和佛教建筑的影响较多。

最早的干栏式房子文献传说的巢居,则被认为是干栏房子的最早前身。

从考古发现看,迄今所知最早的干栏式房子是浙江余姚河姆渡遗址出土的干栏式房子。

河姆渡出土的干栏式房子,占地面积和规模较大,可作复原的8号、10号、12号、13号木排桩柱可能属一组长条形建筑。

从10号排桩现存的分布长度分析,这组建筑至少长达23米。

由8号排桩至12号排桩的间距是 6.4米,表明这组建筑进深约在7米上下。

而12号至13号排桩的 1.3米间距,则构成此组建筑的前廊过道。

据此复原可知,河姆渡此组遗迹是带前廊的长屋干栏建筑,其构筑方法并已采用梁头榫和平身柱卯、转角柱卯、柱头、柱脚榫、带稍钉孔榫、方木插阑、棂和企口板等先进技术。

⼲栏式建筑体系从出⼟的⽂物来看,中国⼲栏式建筑最早的达9300多年。

1976年长江下游地区浙江余姚的河姆渡遗址发现⼲栏式建筑7000多年,进⼀步证明了⼲栏式建筑的古⽼。

在7000年前⽤简陋的⽯质⼯具能在空旷的荒野中凌空架起⼀座⼤房⼦,这是多⼤的⽓魄!原始社会⾄汉代是中国⼲栏式建筑体系的形成时期。

在原始社会早期,原始⼈群曾利⽤天然崖洞作为居住处所,或构⽊为巢。

到了原始社会晚期,在北⽅,我们的祖先在利⽤黄⼟层为壁体的⼟⽳上,⽤⽊架和草泥建造简单的⽳居,以后逐步发展到地⾯上。

南⽅出现了⼲栏式⽊构建筑。

在商代已经有了较成熟的夯⼟技术,建造了规模相当⼤的宫室和陵墓。

西周及春秋时期,统治阶级营造很多以宫市为中⼼的城市。

原来简单的⽊构架,经商周以来的不断改进,已成为中国建筑的主要结构⽅式。

⽡的出现与使⽤,解决了屋顶防⽔问题,是中国⼲栏式建筑的⼀个重要进步。

战国时期城市规模⽐以前扩⼤,⾼台建筑更为发达,并出现了砖和彩画。

秦汉时期,⽊构架结构技术已⽇渐完善,其主要结构⽅法抬梁式和穿⽃式已发展成熟,⾼台建筑仍然盛⾏,多层建筑逐步增加。

⽯料的使⽤逐步增多,东汉时出现了全部⽯造的建筑物,如⽯祠、⽯阈和⽯墓。

秦汉时期还修建了空前规模的万⾥长城、驰道和⽔利⼯程。

魏晋南北朝时期是中国⼲栏式建筑体系的发展时期。

在建筑材料⽅⾯,砖⽡的产量和质量有所提⾼,⾦属材料被⽤作装饰。

在技术⽅⾯,⼤量⽊塔的建造,显⽰了⽊结构技术的提⾼。

砖结构被⼤规模地应⽤到地⾯建筑,河南登封嵩岳寺塔的建造标志着⽯结构技术的巨⼤进步。

隋唐时期是中国⼲栏式建筑体系的成熟时期。

隋朝建造了规划严整的⼤兴城,开凿了南北⼤运河,修建了世界上最早的敞肩⼤⽯桥(安济桥)。

唐朝的城市布局和建筑风格规模宏⼤、⽓魄雄伟。

其长安城在隋⼤兴城的基础上继续拓展,成为当时世界上最⼤的城市。

在建筑技术⽅⾯,也取得很⼤进展,⽊构架的作法已经相当准确地运⽤了材料性能,出现了以“材”为⽊构架设计的标准,从⽽使构件的⽐例形式逐步趋向定型化,并出现了专门掌握绳墨绘制图样和施⼯的都料匠。

干栏式建筑实施方案干栏式建筑实施方案干栏式建筑是一种传统的中国建筑形式,具有独特的魅力和文化内涵。

在编制干栏式建筑实施方案时,需要综合考虑多个方面的因素,包括设计理念、结构构造、材料选用、施工技术和安全管理等。

本文将针对这些方面进行详细的论述,以制定一套完善的干栏式建筑实施方案。

首先,设计理念是干栏式建筑实施方案中至关重要的一环。

在设计理念上,干栏式建筑注重与自然环境的和谐共生,强调人与自然的和谐关系。

我们可以借鉴传统的干栏式建筑设计,同时加入现代化的元素和创新的理念,以满足现代人们的生活需求。

其次,结构构造是干栏式建筑实施方案中需要重点考虑的内容之一。

传统的干栏式建筑通常采用木质结构,所以木材的选用和工艺处理非常重要。

在现代化的干栏式建筑设计中,我们可以借鉴传统结构,并融入新型的结构形式和技术手段,以提高建筑的结构稳定性和耐久性。

材料选用是干栏式建筑实施方案中需要注意的另一个方面。

干栏式建筑主要采用天然材料,如木材、石材和竹子等。

这些材料在施工过程中要严格按照规范进行选择和加工,以确保建筑的质量和使用寿命。

施工技术是干栏式建筑实施方案中需要重视的方面之一。

合理的施工技术可以保证建筑的质量和进度。

在施工过程中,要根据具体情况考虑材料的加工和组装方式,保证每个构件的精确度和稳定性。

同时,要配备合适的施工工具和设备,确保施工的安全和高效。

安全管理是干栏式建筑实施方案中必不可少的一环。

干栏式建筑的施工过程中可能存在一些安全隐患,如高空作业、物料堆放和工地交通等。

在实施方案中,需要制定详细的安全管理措施,如安全培训、安全设施、隐患排查和事故应急预案等,以确保施工过程的安全性和人员的健康。

总之,编制干栏式建筑实施方案涉及多个方面的内容,包括设计理念、结构构造、材料选用、施工技术和安全管理等。

通过合理的规划和方法,可以确保干栏式建筑的质量和效果,以满足人们对于美丽建筑的需求。

同时,在实施过程中,我们还应该注重与当地文化和环境的融合,以保护和传承干栏式建筑的独特价值。

干栏式建筑建造流程《干栏式建筑建造流程:一场独特的土木之歌》在古老的建筑技艺里,干栏式建筑可算得上是一个独特又有趣的存在哩。

要是能把这干栏式建筑的建造流程摸得透透的,就像揭开了一个充满智慧与趣味的大宝藏。

首先,这选址可重要啦。

既不能选在那种动不动就发大水,一觉醒来房子飘走了的低洼地儿;也不能挑在那种陡峭得像滑滑梯一样的山坡上。

得找个既干爽,又相对平坦开阔的好地方,就像咱找对象似的,得百里挑一呢。

而且这周边还要有方便取材的树木,毕竟干栏式建筑基本上就是一场木头的狂欢。

材料准备那就是一场“伐木大作战”。

走进那片郁郁葱葱的树林,挑那些又粗又直的大树,就像挑壮实的小伙子一样。

但是砍树也不是乱砍一气,那也得讲究个可持续发展,可不能把子孙后代的树都给砍没喽。

砍下来的树,还得费劲巴拉地运到建造地点。

这过程中,那可真是人喊马嘶,热热闹闹的场面。

制作柱础和打桩是个力气活。

要把那些柱子稳稳当当立起来可不简单,就好像给巨人扎根似的。

先挖好坑,再把处理好的大柱子给埋进去,还得敲打得严严实实的,得确保不管是调皮的风儿怎么吹,还是闲逛的小动物怎么撞,这柱子都纹丝不动。

搭建框架就像是玩巨型积木。

工匠们把一根根精心处理好的木料纵横交错地组合在一起,这个时候,经验就特别宝贵。

老手艺人那眼睛就跟X 光似的,一眼就能瞅出来哪根木头搭哪里最合适。

那些横木和竖木就像手拉手的伙伴,搭建出房子的大致轮廓。

接着就是铺设楼板和墙壁的活儿。

这时候,技艺精湛的工匠就像裁缝师傅一样精细。

要把一片片的木板均匀地铺好,要是哪块歪了或者有缝儿没对齐,那就好比漂亮姑娘脸上沾了泥巴,整体美感就大打折扣了。

墙壁的编制和固定也是个细致活,可不能留个大窟窿被路过的鸟当成新窝啦。

最后呢,屋顶的搭建一定要漏水不漏雨。

这往屋顶上盖茅草或是木板的时候,那也是小心翼翼的。

要是盖不好,下雨天屋里就成水帘洞了,啥家具物件的都得跟着“泡澡”。

咱瞧这干栏式建筑的整个建造流程,看似简单,但里里外外都是讲究。

干栏式建筑保护方案干栏式建筑是我国传统建筑中一种独特的建筑形式,它以木材为主要结构材料,采用榫卯结构连接梁柱,形成独特的干栏式结构。

干栏式建筑不仅具有独特的建筑形态,而且蕴含着丰富的文化内涵,是我国传统文化的重要组成部分。

然而,在现代城市化的进程中,干栏式建筑逐渐被新式的钢筋混凝土建筑所取代,导致许多传统干栏式建筑遭到破坏甚至拆除。

为了保护和传承干栏式建筑的文化价值,我们需要制定有效的保护方案。

首先,应加强对干栏式建筑的保护意识。

政府和相关部门应加大对干栏式建筑的宣传力度,提高公众对传统建筑的认知和保护意识。

通过各种形式的宣传活动,引导公众重新认识干栏式建筑的文化价值和保护意义,增强他们的文化自信和自觉保护的态度。

其次,应建立健全的法律法规。

政府应加大对干栏式建筑的保护力度,制定相关法律法规,明确干栏式建筑的保护范围和保护标准。

同时,要建立健全干栏式建筑的权益保护机制,明确责任主体和违法行为的处罚措施。

再者,应注重干栏式建筑的修复和维护。

在保护干栏式建筑的过程中,修复和维护是非常重要的一环。

政府可以组织专业人员,对干栏式建筑进行全面的勘察和评估,制定维修方案,对已经受损的建筑进行修复和加固,保证其完整性和稳定性。

同时,也应推动研究开发传统建筑材料和技术,以适应现代城市环境的需要。

此外,应加强对干栏式建筑的管理和监督。

政府应设立专门的机构,负责对干栏式建筑进行管理和监督。

加强对干栏式建筑的日常巡查和维护,及时发现并处理各种破坏行为和违法行为。

同时,还应建立相关的信息系统,对干栏式建筑的修复、维护及管理情况进行实时监控和记录。

最后,应加强对干栏式建筑的研究和传承。

通过加强对干栏式建筑的研究,挖掘和总结传统建筑的经验和智慧,促进传统建筑技艺的传承和创新。

同时,要加大对干栏式建筑相关知识的普及,鼓励民间机构和个人参与到干栏式建筑的保护和传承中来。

政府可提供相应的支持措施,例如奖励计划和专项资金等,以推动干栏式建筑文化的传承。