干栏式建筑赏析.ppt

- 格式:ppt

- 大小:939.50 KB

- 文档页数:12

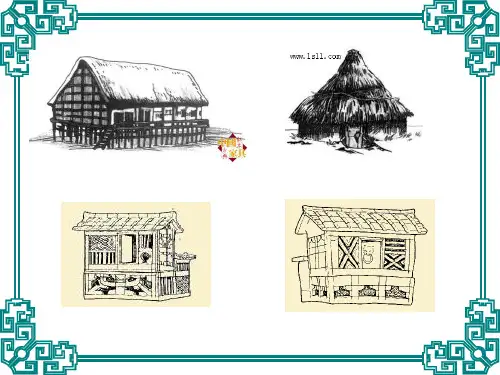

第十节水族的干栏式民居一、杆栏式民居干栏式建筑,是远古时代的人群,特别是南方百越部落的建筑风格,即是在木(竹)柱底架上建筑的高出地面的房屋,现在主要流行于我国较偏远的地区,包括广西中西部、云南东南部、贵州西南部,其他国家也有干栏式建筑。

干栏式建筑主要是为了防潮湿而建,适应于雨水多比较潮湿的地方。

中国南方是干栏式建筑的发祥地,考古发现最早的干栏式建筑是浙江余姚河姆渡干栏式建筑,也是我国已出现最早的新石器时期文物,距今已有7000多年的历史。

这种建筑以竹木为主要建筑材料,主要是两层建筑,下层放养动物和堆放杂物,上层住人。

干栏式建筑可以防震等。

中国古代史书中又有干栏、干兰、高栏、阁栏和葛栏等名,当是由古越语言转译而来的音变。

此外,一般文献上所说的栅居、巢居等,大体所指的也是干栏式建筑。

水族居住的房屋,多是松杉木建造,用瓦片或杉木皮覆盖,这种住房建筑属于古代百越人的“干栏”式构造,是我国古代建筑遗产的一部分。

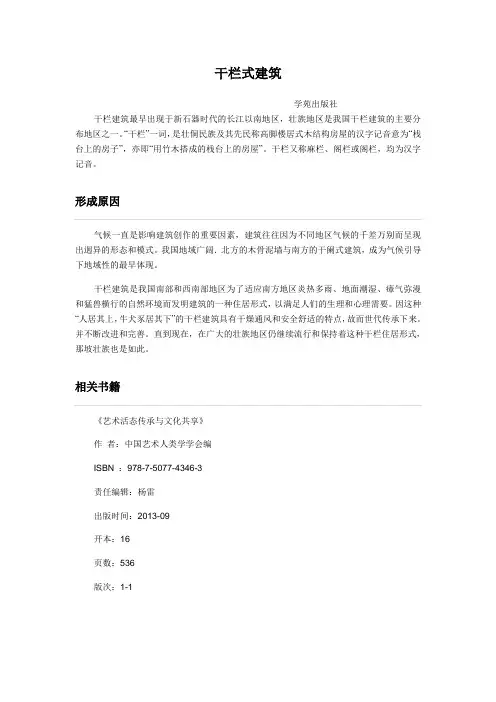

(一)民居结构水族民居多为干栏式吊脚木楼,采用穿斗式结构,立柱承重,直接将屋面重量传给基础,并以穿枋联系檐柱和中柱,保持立柱的稳定,这与侗、苗等南方少数民族民居没有多大差异。

不过,水族干栏在结构上分上下两层,上层屋架柱脚扣枋用鱼尾式的斗角衔接,牢牢固定每根立柱的方位,整体性较好。

这是水族先民一次实践性的创造,很好解决了木料长度不足的难题,为木穿斗结构适应复杂环境提供更多可能。

三都县排月村民居图(二)平面布局三都水族民居平面以“间”为单位,由相邻两榀房架构成,常见平面是由3、5等单数的间组成的长方形,每间开间4m,进深10m;就内部垂直方向划分,自下而上可分地层、中间层和阁楼三层。

地层为牲畜圈、杂物间、烧火房(牲畜喂料加工)和碓磨房(粗杂粮加工)等房间的设置;阁楼则设置贮藏间、次卧室和客卧;中间层布局中,除主卧室外,就是堂屋。

堂屋中壁上设神龛位,这与汉族、苗族大同小异;堂屋的中心———火塘,即青石条围筑而成的方形小坑,供取暖和炊煮(相当于动态的厨房)之用,和堂屋一起构成家庭相亲相爱、议事谋事和待客的场所。

干栏式建筑

学苑出版社

干栏建筑最早出现于新石器时代的长江以南地区,壮族地区是我国干栏建筑的主要分布地区之一。

“干栏”一词,是壮侗民族及其先民称高脚楼居式木结构房屋的汉字记音意为“栈台上的房子”,亦即“用竹木搭成的栈台上的房屋”。

干栏又称麻栏、阁栏或阁栏,均为汉字记音。

形成原因

气候一直是影响建筑创作的重要因素,建筑往往因为不同地区气候的千差万别而呈现出迥异的形态和模式。

我国地域广阔.北方的木骨泥墙与南方的干阑式建筑,成为气候引导下地域性的最早体现。

干栏建筑是我国南部和西南部地区为了适应南方地区炎热多雨、地面潮湿、瘴气弥漫和猛兽横行的自然环境而发明建筑的一种住居形式,以满足人们的生理和心理需要。

因这种“人居其上,牛犬豕居其下”的干栏建筑具有干燥通风和安全舒适的特点,故而世代传承下来。

并不断改进和完善。

直到现在,在广大的壮族地区仍继续流行和保持着这种干栏住居形式,那坡壮族也是如此。

相关书籍

《艺术活态传承与文化共享》

作者:中国艺术人类学学会编

ISBN :978-7-5077-4346-3

责任编辑:杨雷

出版时间:2013-09

开本:16

页数:536

版次:1-1。

杆栏式建筑在木(竹)柱底架上建筑的高出地面的房屋。

中国古代史书中又有干栏、干兰、高栏、阁栏和葛栏等名,当是由其他少数民族语言转译而来的音变。

此外,一般所说的栅居、巢居等,大体所指的也是干栏式建筑。

干栏式民居是一种非常适应环境的民居建筑形式,其中最显著的特点是,多利用山坡建房,下层为架空的斗拱式建筑。

干栏民居的平面布局一般是三开间、五开间或者七开间,奇数开间是为了保证中堂居中,形成对称之美立面布局一般为二层结构、三层结构或二三层混合结构。

桂西北干栏式建筑基本上都没有施工图纸,这是造房师傅一种独特的施工和民间传艺方式。

力与美、虚与实的结合,自然朴实的色彩和纹理,以及简洁的人工装饰是干栏式民居的主要艺术特色。

高度环保和相对节能是干栏式民居的重要价值体现之一。

四川阿坝州木楼干栏式木楼壮族喜欢依山傍水而居。

在清山绿水之间,点缀着一栋栋干栏式木楼,这就是壮族人民的传统民居。

(干栏式木楼在我国南方地区都有分布,是一种非常古老的民居建筑模式,它并不是哪个民族所特有的民居,很多民族的建筑都采取干栏式结构。

如壮族、傣族等)蜀南地区的竹楼它的房顶呈“人”字型,房顶易于排水,不会造成积水的情况出现。

一般傣家竹楼为上下两层的高脚楼房,高脚是为了防止地面的潮气,竹楼底层一般不住人,是饲养家禽的地方。

上层为人们居住的地方,这一层是整个竹楼的中心。

竹楼上的每一个部分都有不同的含义。

走进竹楼就好象走进傣家的历史和文化,傣家的主人会一一告诉你它的含义。

竹楼的顶梁大柱被称为“坠落之柱”,这是竹楼里最神圣的柱子,不能随意倚靠和堆放东西,它是保佑竹楼免于灾祸的象征,人们在修新楼时常常会弄来树叶垫在柱子下面,据说这样做会更加坚固。

除了顶梁大柱外竹楼里还有分别代表男女的柱子,竹楼内中间较粗大的柱子是代表男性的,而侧面的矮柱子则代表着女性,屋脊象征凤凰尾,屋角象征鹭鸶翅膀……。

最有特色的是土家族的幽美的吊脚楼,常建在斜坡上和河畔边,一般为两楼一底,底层为牛栏猪圈,中层住人,顶层贮藏粮食瓜菜,是独具特色的干栏式建筑。

⼲栏式建筑体系从出⼟的⽂物来看,中国⼲栏式建筑最早的达9300多年。

1976年长江下游地区浙江余姚的河姆渡遗址发现⼲栏式建筑7000多年,进⼀步证明了⼲栏式建筑的古⽼。

在7000年前⽤简陋的⽯质⼯具能在空旷的荒野中凌空架起⼀座⼤房⼦,这是多⼤的⽓魄!原始社会⾄汉代是中国⼲栏式建筑体系的形成时期。

在原始社会早期,原始⼈群曾利⽤天然崖洞作为居住处所,或构⽊为巢。

到了原始社会晚期,在北⽅,我们的祖先在利⽤黄⼟层为壁体的⼟⽳上,⽤⽊架和草泥建造简单的⽳居,以后逐步发展到地⾯上。

南⽅出现了⼲栏式⽊构建筑。

在商代已经有了较成熟的夯⼟技术,建造了规模相当⼤的宫室和陵墓。

西周及春秋时期,统治阶级营造很多以宫市为中⼼的城市。

原来简单的⽊构架,经商周以来的不断改进,已成为中国建筑的主要结构⽅式。

⽡的出现与使⽤,解决了屋顶防⽔问题,是中国⼲栏式建筑的⼀个重要进步。

战国时期城市规模⽐以前扩⼤,⾼台建筑更为发达,并出现了砖和彩画。

秦汉时期,⽊构架结构技术已⽇渐完善,其主要结构⽅法抬梁式和穿⽃式已发展成熟,⾼台建筑仍然盛⾏,多层建筑逐步增加。

⽯料的使⽤逐步增多,东汉时出现了全部⽯造的建筑物,如⽯祠、⽯阈和⽯墓。

秦汉时期还修建了空前规模的万⾥长城、驰道和⽔利⼯程。

魏晋南北朝时期是中国⼲栏式建筑体系的发展时期。

在建筑材料⽅⾯,砖⽡的产量和质量有所提⾼,⾦属材料被⽤作装饰。

在技术⽅⾯,⼤量⽊塔的建造,显⽰了⽊结构技术的提⾼。

砖结构被⼤规模地应⽤到地⾯建筑,河南登封嵩岳寺塔的建造标志着⽯结构技术的巨⼤进步。

隋唐时期是中国⼲栏式建筑体系的成熟时期。

隋朝建造了规划严整的⼤兴城,开凿了南北⼤运河,修建了世界上最早的敞肩⼤⽯桥(安济桥)。

唐朝的城市布局和建筑风格规模宏⼤、⽓魄雄伟。

其长安城在隋⼤兴城的基础上继续拓展,成为当时世界上最⼤的城市。

在建筑技术⽅⾯,也取得很⼤进展,⽊构架的作法已经相当准确地运⽤了材料性能,出现了以“材”为⽊构架设计的标准,从⽽使构件的⽐例形式逐步趋向定型化,并出现了专门掌握绳墨绘制图样和施⼯的都料匠。

美术人美版八年级下册课件干栏式建筑(19页)第1页:封面封面设计简洁大方,背景以中国传统建筑元素为主,凸显出干栏式建筑的特点。

“美术人美版八年级下册课件干栏式建筑”清晰明了,引人注目。

第2页:目录目录页展示了课件的主要内容,包括干栏式建筑的起源、发展、特点、分布以及代表建筑等。

通过目录,学生可以快速了解课件的整体结构。

第3页:引言引言部分简要介绍了干栏式建筑的历史背景和文化内涵,让学生对干栏式建筑有一个初步的了解。

第4页:起源与发展这一页详细讲述了干栏式建筑的起源和发展过程,从原始社会的巢居到奴隶社会的井干式建筑,再到封建社会的干栏式建筑,展示了干栏式建筑在不同历史时期的演变。

第5页:特点本页介绍了干栏式建筑的主要特点,如:结构稳定、通风良好、适应潮湿环境等。

通过图文并茂的方式,让学生更直观地了解干栏式建筑的特点。

第6页:分布本页介绍了干栏式建筑在中国的分布情况,主要集中在南方地区,如:福建、广西、贵州等地。

同时,还介绍了部分国外地区的干栏式建筑分布。

第7页:代表建筑本页展示了我国部分具有代表性的干栏式建筑,如:福建土楼、广西侗族鼓楼、贵州苗族吊脚楼等。

通过图片和简要介绍,让学生对干栏式建筑有更深入的了解。

第8页:建筑结构本页详细讲解了干栏式建筑的结构特点,包括基础、柱子、梁、檩、椽、瓦等。

通过图文并茂的方式,让学生了解干栏式建筑的结构原理。

第9页:建筑材料本页介绍了干栏式建筑常用的建筑材料,如:木材、竹子、土、石等。

同时,还介绍了这些材料在建筑中的运用和优势。

第10页:建筑工艺本页讲述了干栏式建筑的建造工艺,包括木构架制作、地基处理、屋面施工等。

通过图片和文字说明,让学生了解干栏式建筑的建造过程。

第11页:建筑美学本页介绍了干栏式建筑的美学特点,如:和谐统一、简洁大方、因地制宜等。

通过对比其他建筑风格,让学生领略干栏式建筑的美。

第12页:建筑功能本页讲解了干栏式建筑的功能,如:居住、仓储、祭祀等。

干栏式建筑干栏式房屋的特点是抬高房屋地板,以适应南方地区特殊的生存环境(潮湿,多虫),同时亦可利用下部空间。

这对于后来楼阁的发明、并最终导致阁楼和二层楼房的形成有直接的启示。

河姆渡干栏式建筑是中国最早的木构建筑,其梁架用榫卯衔接、地板用企口板密接,工艺技术相当成熟。

穴居主要分布在北方的黄土高原上,这里的土壤呈垂直节理结构,壁直立而不易塌陷,气候相对干燥,适合挖洞居住。

穴居有半穴居和深穴两种。

干阑式建筑是河姆渡文化早期的主要建筑形式。

现有材料表明河姆渡文化的干阑式建筑营建技术大致经历打桩式和挖坑埋柱式先后两个阶段。

干阑式建筑遗存主要发现于河姆渡遗址和鲻山遗址。

河姆渡遗址干阑式建筑主要是4B层25排排列有序的由桩木、板桩、圆木组成的排桩及散落各坑的板材;根据排桩的走向组合,推测至少有6组(栋)以上的长排式建筑。

房屋依山而建,背山面水布置,地势低洼潮湿。

这种以桩木为基础,其上架设大、小梁(龙骨)承托地板,构成架空的建筑基座,于其上立柱架梁的干栏式木构建筑,是原始巢居的直接继承和发展。

直径1米左右残高0.5上下由直径2-6厘米小桩木组成的圆形栅栏圈可能圈养家畜用。

建筑构件用榫卯连接,榫卯构件的种类主要有:柱头及柱脚榫,上端为榫头榫,用以连接屋梁;下端为柱脚榫,用以连接地袱或地龙骨。

梁头榫,在圆木上端加工成榫头,使其截面高与宽之比接近4:1的黄金比。

带梢丁孔的榫,在榫头中部凿有一个圆孔,用以插梢丁,防止构件在受拉力作用下脱榫。

燕尾榫取板材一根在其两端加工成形似燕尾的榫头,相当今日之三角榫。

用以连接其它构件时起加固作用。

平身柱卯眼,卯眼用以同时插入横向构件,连系梁或承重的地板梁上的榫头,也有些用来加固地梁。

转角柱卯眼,卯眼用来插梁枋。

直棂阑干卯眼卯眼用来插入阑干直棂所用。

还有企口板及带凹槽构件。

企口内插入砍削成的梯形截面木块,即两头削薄的木板。

衔接不见通缝,是密接拼板的一种较高工艺第3文化层的干阑式建筑与4B层发现的干阑式建筑遗存区别明显,,有规律的排桩已经消失,横木、横板数量明显下降,而经过加工的大型方形、圆形木柱大量发现,木柱下出木质垫板。

干栏式”民居“干栏”是住宅建筑形式之一。

又称高栏、阁栏、麻栏。

分两层,一般用木、竹料作桩柱、楼板和上层的墙壁,下层无遮拦,墙壁也有用砖、石、泥等从地面砌起来的。

屋顶为人字形,覆盖以树皮、茅草或陶瓦。

上层住人,下层用作圈养家畜或置放农具。

此种建筑可防蛇、虫、洪水、湿气等的侵害,主要分布在气候潮湿地区。

古代中国南方盛行干栏式建筑,距今7000年前的浙江余姚河姆渡遗址中的木构建筑,是发现最早的干栏式建筑。

在云南、四川、贵州、湖南、江西、广东等地的考古开掘中,也发现过不少陶制干栏式建筑模型。

今壮、傣、布依、侗、水等族住房建筑形式即由此发展而来。

此外,西伯利亚、东南亚、美洲、大洋洲、非洲的一些地区也有干栏式建筑。

当原始人类摆脱原始狩猎与采集,进入有序的农业生产后,劳动需要定居。

加上氏族人口的繁衍等,有血缘关系的人们就会聚居在一起,形成一个特定群体的普遍生活模式。

而干栏式建筑正是在这个阶段形成和发展的与南方自然相结合的建筑文化。

南方地区气候炎热,雨水充足,湿度很大,林木资源丰富,并且盛产凤尾竹。

而干栏式建筑,正是底部架空,用数十根木柱支撑楼上的重量,四周不设墙,主要用来养家禽、家畜,堆放柴禾、谷物等。

如果设墙,墙也是由多空隙的竹篾围起,利于洪水的通过。

二楼由木柱支撑在空中,主要居住,这样的设计,即可以防潮,也可以防野兽。

可谓一举夺得!浙江余姚的河姆渡建筑文化,正是新石器时期南方的主要建筑文化,其特色正是以干栏式建筑为主,其中河姆渡的干栏式木构架是华夏建筑文化的缘起。

但原始形式的干栏式建筑经过数千年的演化,如今其原型已经坦然无存。

如果要进行干栏式建筑的研究,目前能够较完整保留下来的只分布在云南西双版纳和海南部分地区。

知识检验:你会吗?1、干栏式建筑目前主要分布在我国那个少数民族居住区?A傣族B壮族C藏族D回族快乐积累:答案:A。

傣族是古百越族群的后裔,分布在云南西南和南部的边境地带。

他们聚居的地区坐落在依山傍水,视野开阔的平地,顺着山坡地势和河流走向延伸。

雲南少数民族“干栏式”民居请选中您要保存的内容,粘贴到此文本框傣族的传统民居是干栏式,也就是俗称“竹楼”。

特点是歇山式的屋顶,正脊很短,屋顶很大,坡度非常陡,也就是当地人说的“偏厦”,看上去很象重檐顶形式。

傣族干栏民居的构架非常简単,在平地上接塔出一亇稳定的架子,底层悬空二层做出居室型,然后在顶部辅草就可以了。

这种形式是因地取材便利快捷,占地面积少居住面积大,有防潮通风等特点很适合当地气候条件。

干栏(也作[干阑])是历史极为久远的一种建筑类型,它是由原始人类的巢居逐步演变而成的。

[干栏]一词最早见于《魏书》:[依树积木,以居其上名曰干栏]。

《旧唐书》:[山有毒草及风蝮蛇,人并楼居,登梯而上,号为干栏]。

干栏是一种把居住层地板用支柱架离地面的建筑,以避虫蛇猛兽,并有利于防潮及通风,适用于温暖潮湿的地域。

(如图)浙江余姚的《河姆渡遗址(Hemudu Site )云南省剑川剑湖海尾河旁的海门口遗址的复原的干栏建筑(距今7000多年)干栏式建筑群(距今3000多年)干栏在中国古时候的长江以南地区曾广泛采用,后来逐渐减少,现在只存在于西南少数民族地区。

如今仍以干栏为主要住房的,有傣族的竹楼、壮族的麻栏、侗族的木干栏、黎族的船形屋、水族的木楼等。

其中傣族的竹楼是以竹为主要建筑材料,每家有篱笆围成的小院,种有芭蕉等热带植物,极富生趣。

壮族的麻栏吸收了较多的汉族建筑手法,木材用量增加。

侗族的木干栏建造工艺较高,尤其是村寨中的鼓楼及风雨桥,显示出惊人的木工技巧。

干栏式竹楼具有独特的风格,它有舒适、卫生、防潮、防虫等优点。

傣家的竹楼正方形,分为上下两层,上层住人,距离地面约2公尺左右,以数根木料(或用大青竹)为柱。

下层无墙,用以饲养牲畜及堆放什物。

竹楼层顶造型为歇山式,层面用草排复盖。

设有楼梯,拾级登楼,有走廊、凉台,可以晾物和纳凉。

室内用竹篱笆隔为两间,内间为主人卧室,外间为客室。

客室进门内有高出地面四、五寸长的火塘,供烹饪取暖照明之用。