控轧控冷-8全解

- 格式:ppt

- 大小:4.47 MB

- 文档页数:46

绪论控制轧制是在热轧过程中通过对金属加热制度、变形制度和温度制度的合理控制,使热塑性变形与固态相变结合,以获得细小品粒组织,使钢材具有优异的综合力学性能的轧制新工艺。

控制冷却。

是控制轧后钢材的冷却速度达到改善钢材组织和性能的目的。

加热制度:加热温度,加热速度变形制度:各道次压下分配,变形间隔时间,变形速度等温度制度:开轧温度,各道次变形温度,终轧温度,快冷温度,快冷速度,卷取温度。

提高性能的主要手段:细化晶粒。

快冷作用:改善组织结构,抑制晶粒长大。

1钢的奥氏体形变与再结晶重点:1)热变形过程中各阶段的特征2)变形量与热变形间隙时间内钢的奥氏体再结晶行为特征的关系难点:细化动态再结晶晶粒尺寸与促使动态再结晶进行的矛盾1.1. 热变形过程中的奥氏体再结晶行为(动态再结晶)1.1.1.热变形各阶段的特征热塑性加工变形过程是加工硬化和回复、再结晶软化过程的矛盾统一,如果钢在常温附近变形(冷加工),随着变形量的增加钢的变形抗力增大。

从微观的观点看,随着变形量的增加位错密度增大。

这时异号位错合并以及由于位借的再排列引起的加工软化数量很少,因此变形应力不断增大。

在高温奥氏体区变形的钢,随着变形量的增大加工硬化过程和高温动态软化过程(动态回复和动态再结晶)同时进行,根据这两个过程的平衡状况来决定材料的变形应力。

图1-1表示了奥氏体热加工时的真应力—真应变曲线及其组织结构变化示意图,该真应力—真应变曲线由几个子阶段组成:图1-1 奥氏体热加工真应力-真应变曲线与材料结构变化示意图阶段应力变化动态再结晶情况位错变化宏观效果组织1 不断增加但增加速率变小发生动态回复,未发生动态再结晶密度不断增加,但增加速度变小,位错发生交滑移和攀移,动态多边形化加工硬化晶粒不断拉长2 先增到直到最大值发生部分动态再结晶位错大量消失,但增加的速度仍大于消失的速度加工硬化速度大于加工软化大部分晶粒被拉长,开始产生细小的再结晶晶粒3 减小发生部分动态再结晶位错大量消失,且消失速度大于增加速度加工硬化速度小于软化速度小部分晶粒被拉长,大量细小的再结晶晶粒产生4rcεε〈近似不变发生连续的完全动态再结晶位错大量消失,消失速度等于增加速度加工硬化与软化速度相等所有晶粒最终都变成细小的再结晶晶粒rcεε〉增加与减少交替,波浪式发生间断的完全动态再结晶位错大量消失,在一个周期内消失速度等于增加速度在一个周期内加工硬化与软化速度相等所有晶粒最终都变成细小的再结晶晶粒值得注意的是第三阶段。

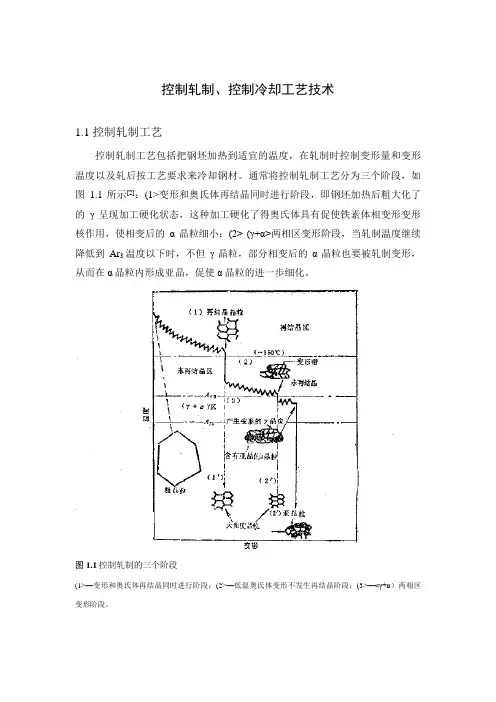

控制轧制、控制冷却工艺技术1.1 控制轧制工艺控制轧制工艺包括把钢坯加热到适宜的温度,在轧制时控制变形量和变形温度以及轧后按工艺要求来冷却钢材。

通常将控制轧制工艺分为三个阶段,如图 1.1所示[2]:(1>变形和奥氏体再结晶同时进行阶段,即钢坯加热后粗大化了的γ呈现加工硬化状态,这种加工硬化了得奥氏体具有促使铁素体相变形变形核作用,使相变后的α晶粒细小;(2> (γ+α>两相区变形阶段,当轧制温度继续降低到Ar3温度以下时,不但γ晶粒,部分相变后的α晶粒也要被轧制变形,从而在α晶粒内形成亚晶,促使α晶粒的进一步细化。

图1.1控制轧制的三个阶段(1>—变形和奥氏体再结晶同时进行阶段;(2>—低温奥氏体变形不发生再结晶阶段;(3>—<γ+α)两相区变形阶段。

1.2 控制轧制工艺的优点和缺点控制轧制的优点如下:1.可以在提高钢材强度的同时提高钢材的低温韧性。

采用普通热轧生产工艺轧制16Mn钢中板,以18mm厚中板为例,其屈服强度σs≤330MPa,-40℃的冲击韧性A k≤431J,断口为95%纤维状断口。

当钢中加入微量铌后,仍然采用普通热轧工艺生产时,当采用控制轧制工艺生产时,-40℃的A k值会降低到78J以下,然而采用控制轧制工艺生产时。

然而采用控制轧制工艺生产时-40℃的A k值可以达到728J以上。

在通常热轧工艺下生产的低碳钢α晶粒只达到7~8级,经过控制轧制工艺生产的低碳钢α晶粒可以达到12级以上<按ASTM标准),通过细化晶粒同时达到提高强度和低温韧性是控轧工艺的最大优点。

2.可以充分发挥铌、钒、钛等微量元素的作用。

在普通热轧生产中,钢中加入铌或钒后主要起沉淀强化作用,其结果使热轧钢材强度提高、韧性变差,因此不少钢材不得不进行正火处理后交货。

当采用控制轧制工艺生产时,铌将产生显著的晶粒细化和一定程度的沉淀强化,使轧后的钢材的强度和韧性都得到了很大提高,铌含量至万分之几就很有效,钢中加入的钒,因为具有一定程度的沉淀强化的同时还具有较弱的晶粒细化作用,因此在提高钢材强度的同时没有降低韧性的现象。

控轧与控冷一:名词解释控制轧制:是指在热轧过程中通加热制度,变形制度,温度制度的合理控制,使钢材具有优异综合理学性能的轧制新工艺。

控制冷却:是指控制轧后钢材的冷却速度达到改善组织和性能的目的。

金属强化:通过合金化,塑性变形,和热处理等手段提高金属材料的强度。

韧性:材料在断裂前在塑性变形和裂纹扩展时吸收能量的能力。

铁素体:铁或其内固溶体有一种或数种其他元素形成的体心立方固溶体。

奥氏体:γ铁内固溶有碳和其他元素的面立方固溶体。

贝氏体:钢在奥氏体化后被过冷到珠光体转变温度一下,马氏体转变温度以上这一中间温度区间,转变而成的有铁素体及其内分布着弥散的碳化物形成的亚稳定结构。

IF钢:又称无间隙,由于C,N含量低,在加入一定量TI,Nb使钢背固定成碳化物,氮化物或者碳氮化物,从而使钢无间隙存在。

不锈钢:在腐蚀介质中有良好的耐腐蚀性的钢。

双相钢:由马氏体或奥氏体基本两相组织构成的钢。

再结晶:经冷塑性变形的金属超过一定加热温度时,通过形核长大形成等轴晶粒无畸变新晶粒过程。

在线常化:在热轧无缝钢生产中,在轧管延伸工序后,将钢管按常化处理要求冷却到某一温度后,再进行加热炉生产,然后进行减轻轧制,按照一定冷却速度冷却至常温。

1·控制轧制与普通轧制的区别答:可以充分发挥微量元素的作用起沉淀强化,细化晶粒的作用;提高钢的强度的同时题干钢的韧性;降低了终轧温度,采用较低的卷曲温度,课消除或减少板卷头部,中部和尾部的强度差;采用低温大压下细化低碳钢的铁素体晶粒,提高强韧性。

2·控制冷却的目的答:节约冷床面积;防止或减轻转型材的翘曲和弯曲;降低残余应力;提高型材的力学性能及改善组织状态,简化生产工艺。

3·影响材料强韧性的因素答:化学成分;气体夹杂物;晶粒尺寸;沉淀析出;形变;相变组织等的影响。

其中气体夹杂物对韧性有害,晶粒越小,材料韧性越好。

4·提高材料强韧性的措施答:晶粒细化;冶炼:采用真空搅拌,减少有害成分;控扎:使形变强化,提高材料强韧性;热处理:阻止晶粒长大,使晶粒细化,提高强韧性。

绪论控轧、控冷的含义:控轧—控制钢的加热温度、速度,开、终轧温度,轧制变形率和变形速率,使塑性变形和动态相变相结合,又称形变热处理。

控冷—控制轧后冷却速度,使其通过相变得到所需的组织和晶粒度,以及第二相粒子的析出。

控轧、空冷相结合可提高钢的强度和韧性。

1. 控轧、控冷是挖掘钢的潜力,开发新产品的有利武器2. 控轧、控冷又叫形变热处理,不同于常规热处理,是形变和相变的有机结合,利用轧制余热在线热处理可节约能源,缩短工期,提高经济效益。

3. 是连铸连轧柔性生产系统的组成部分。

控轧控冷是一个系统工程,涉及钢的成份控制,纯净度控制,铸造组织控制,温度控制,变形控制,相变控制,必须系列优化综合考虑。

控轧、控冷的理论基础是传热学、塑性加工力学、塑性加工金属学、流体力学。

第一章钢的强化和韧性第一节钢的强化机制固溶强化、位错强化、沉淀强化、(晶界强化、亚晶强化)、细晶强化、相变强化钢的强化反映其内能的提高金属塑性变形机理是位错运动,位错运动阻力越大σs越高。

金属断裂是由于裂纹源的扩展,金属内部越致密,原子结合强度越高σb越高。

1、固溶强化铁和碳的相互作用表现为两方面:1、形成固溶体;2、形成化合物(1)固溶体:就是固体溶液,是溶质原子溶入溶剂中所形成的晶体,保持溶剂元素的晶体结构。

(2)固溶体的分类:置换固溶体和间隙固溶体晶格扭曲,内能增加,强度增加。

运动的位错和异质原子相互作用使强度提高。

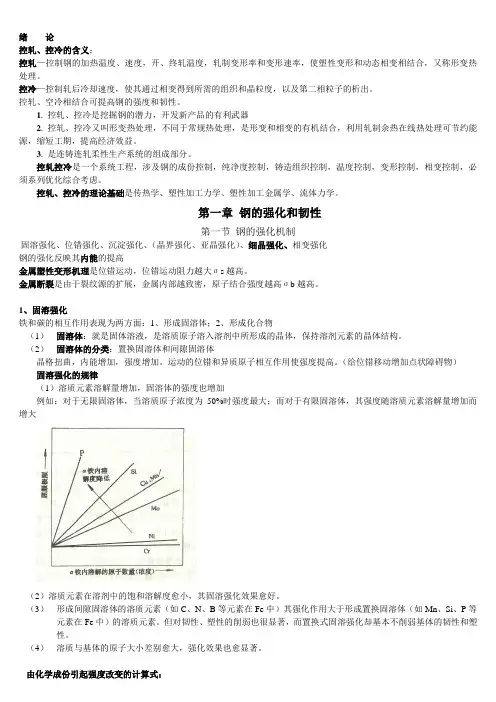

(给位错移动增加点状障碍物)固溶强化的规律(1)溶质元素溶解量增加,固溶体的强度也增加例如:对于无限固溶体,当溶质原子浓度为50%时强度最大;而对于有限固溶体,其强度随溶质元素溶解量增加而增大(2)溶质元素在溶剂中的饱和溶解度愈小,其固溶强化效果愈好。

(3)形成间隙固溶体的溶质元素(如C、N、B等元素在Fe中)其强化作用大于形成置换固溶体(如Mn、Si、P等元素在Fe中)的溶质元素。

但对韧性、塑性的削弱也很显著,而置换式固溶强化却基本不削弱基体的韧性和塑性。

1控制轧制:在热轧过程中通过对金属的加热制度变形制度和温度制度的合理控制,使热塑变形与固态相变结合,以获得细小晶粒组织使刚才具有优异的综合力学性能的轧制新工艺。

2控制冷却:控制轧后刚才的冷却速度达到改善钢材组织和性能的目的。

控轧控冷的目的:细化晶粒1钢的韧性(韧度):指材料塑性变形和断裂全过程中吸收能量的能力1材料的冲击韧性指标:a,冲击功,即缺口冲击韧性Ak;b,韧脆转变温度Tc1影响钢材韧性的因素:化学成分的影响;气体和夹杂物的影响;晶粒细化的影响;沉淀析出的影响;形变的影响;相变组织的影响1影响析出的主要工艺因素:加热温度,变性条件(变形温度,变形量,变形速度,轧制道次)材料中其他成分的影响1动态再结晶的临界变形量Ec:发生动态再结晶所必需的最低变形量1软化率:将两次变形间A软化的数量之比称为软化率1静态再结晶临界变形量:在一定的变形温度和变形速度下有一个发生静态再结晶的最小变形量2双相钢:由两相或多相的复合相组成的多晶体材料被称为双相钢或多相钢1强化:指光滑的金属材料试样在大气中,并在给定的变形速率室温条件下对拉伸时所能承受应力的提高,屈服强度抗拉强度是其性能指标1钢的强化机制:固溶强化形变强化析出强化细晶强化亚晶强化相变强化2冷却制度:开冷温度;终冷温度;冷却速度1线材轧后冷却的目的:得到产品所要求组织及组织性能的均匀性以及减少二次氧化铁皮的生成量1非调质钢:将调质钢的化学成分进行调整并对轧制工艺过程进行控制不进行调制而其性能达到调质钢的水平以省略调制工序1热轧无缝钢管在线常化(轧后余热正火):适当地调节变形温度使均整或定减径变形的终轧温度变为相应的正火温度然后空冷。

优点:强度提高不多甚至略有下降;在线常化由于晶粒尺寸减小,珠光体量减少和沉淀强化作用降低使冲击韧性大幅度提高;在线常化与快速冷却相结合可获得综合力学性能良好的管材1高温形变淬火:钢管在稳定的奥氏体区变形而且一般在结晶温度以上然后进行淬火以获得马氏体组织,在轧制线上进行。

控轧控冷在棒线材中的应用班级:摘要:线材为了获得高强度、高韧性的综合性能, 可以采用不同的控制轧制工艺来达到。

关键词:控轧空冷应用线材前言控制轧制和控制冷却技术作为提高产品的组织性能,降低钢材生产成本,提高企业经济效益上起着巨大的作用。

正文一.控轧控冷概述1.控轧控冷概念(1)控制轧制:在热轧过程中,通过对金属加热制度、变形制度和温度制度的合理控制,使热塑性变形与固态相变相结合,以获得细小晶粒组织,从而得到较高的综合性能的轧制工艺。

(2)控制冷却:控制轧后钢材的冷却速度达到改善钢材组织和性能的目的。

2.控制轧制的优点如下:(1)可以在提高钢材强度的同时提高钢材的低温韧性。

(2)可以充分发挥铌、钒、钛等微量元素的作用。

3.控制轧制工艺的缺点:(1)要求较低的轧制变形温度和一定的道次压下率,因此增大了轧制负荷。

(2)由于要求较低的终轧温度,大规格产品需要在轧制道次之间待温,降低轧机生产率。

4.控制冷却工艺的优点(1)节约能耗、降低生产成本。

利用轧后钢材余热,给予一定的冷却速度控制其相变过程,从而可以取代轧后正火处理和淬火加回火处理,节省了二次加热的能耗,减少了工序,缩短了生产周期,从而降低了生产成本。

(2)可以降低奥氏体相变温度,细化室温组织。

轧后控制冷却能够降低奥氏体相变温度,对同一晶粒度级别的奥氏体,低温相变后会使,晶粒明显细化,使珠光体片层间隔明显变薄。

(3)可以降低钢的碳当量。

采用轧后控制冷却工艺有可能减少钢中的碳含量及合金元素加入量,达到降低碳当量的效果。

(4)道次间控制冷却可以减少待温时间,提高轧机小时产量。

在道次间采用控制冷却,可以精确地控制终轧温度,减少轧件停下来等待降温的时间。

5.控制轧制、控制冷却工艺参数控制特点(1)控制钢坯加热温度。

根据对钢材性能的要求来确定钢坯加热温度,对于要求强度高而韧性可以稍差的微合金钢,加热温度可以高于1200℃,对以韧性为主要性能指标的钢材,则必须控制其加热温度在1150 ℃以下。

钢材的控制轧制和控制冷却一、名词解释:1、控制轧制:在热轧过程中通过对金属的加热制度、变形制度、温度制度的合理控制,使热塑性变形与固态相变结合,以获得细小晶粒组织,使钢材具有优异的综合力学性能。

2、控制冷却:控制轧后钢材的冷却速度、冷却温度,可采用不同的冷却路径对钢材组织及性能进行调控。

3、形变诱导相变:由于热轧变形的作用,使奥氏体向铁素体转变温度Ar3上升,促进了奥氏体向铁索体的转变。

在奥氏体未再结晶区变形后造成变形带的产生和畸变能的增加,从而影响Ar3温度。

4、形变诱导析出:在变形过程中,由于产生大量位错和畸变能增加,使微量元素析出速度增大。

两相区轧制后的组织中既有由变形未再结晶奥氏体转变的等轴细小铁素体晶粒,还有被变形的细长的铁素体晶粒。

同时在低温区变形促进了含铌、钒、钛等微量合金化钢中碳化物的析出。

5、再结晶临界变形量: 在一定的变形速率和变形温度下,发生动态再结晶所必需的最低变形量。

6、二次冷却:相变开始温度到相变结束温度范围内的冷却控制。

二、填空:1、再结晶的驱动力是储存能,影响其因素可以分为:一类是工艺条件,主要有变形量、变形温度、变形速度。

另一类是材料的内在因素,主要是材料的化学成分和冶金状态。

2、控制冷却主要控制轧后钢材冷却过程的(冷却温度)、(冷却速度)等工艺条件,达到改善钢材组织和性能的目的。

3、固溶体的类型有(间隙式固溶)和(置换式固溶),形成(间隙式)固溶体的溶质元素固溶强化作用更大。

4、根据热轧过程中变形奥氏体的组织状态和相变机制不同,将控制轧制划分为三个阶段,即奥氏体再结晶型控制轧制、奥氏体未再结晶型控制轧制、在A+F两相区控制轧制。

5、以珠光体为主的中高碳钢,为达到珠光体团直径减小,则要细化奥氏体晶粒,必须采用(奥氏体再结晶)型控制轧制。

6、控制轧制是在热轧过程中通过对金属的(加热制度)、(变形制度)、(温度制度)的合理控制,使热塑性变形与固态相变结合使钢材具有优异的综合力学性能。