第1章地方政府学概论

- 格式:ppt

- 大小:2.73 MB

- 文档页数:27

![地方政府学概论(21世纪公共管理教材)方雷 (6)[72页]](https://uimg.taocdn.com/9296a0040740be1e650e9a9b.webp)

政治学概论1、为什么说国家是阶级矛盾不可调和的产物?国家作为社会政治现象和组织实体不是从来就有的,它是社会发展到一定历史阶段产生的。

国家产生于氏族制度的解体过程中,是阶级矛盾不可调和的产物和表现。

在阶级矛盾客观上达到不能调和的地方、时候和程度时,便产生国家。

社会成员由利益一致、关系平等发展为以不同的阶级地位划分并造成阶级之间不可调和的对立和冲突,这是社会内部生产方式和社会关系发展的结果。

人类社会在进化过程中,在社会生产中产生了三次社会大分工,尤其是第三次社会大分工,商业成为独立部门,是对于国家产生"有决定意义的重要分工"。

它造成了两个结果,一是社会成员的分化达到十分剧烈的程度;二是各种矛盾和冲突日益尖锐化。

这样原来在没有阶级对立的条件下产生而且没有任何强制力的氏族制度面对阶级冲突就无能为力了。

于是就需要有第三种力量,表面上居于冲突的各阶级之上,压制他们的公开冲突,使阶级斗争在经济领域内以合法的形式进行,于是氏族制度被分工及其后果即社会分裂为不可调和的阶级斗争所炸毁。

因此,恩格斯、列宁分别对国家有论述,表明了马克思主义对于国家产生的基本观点,国家是阶级矛盾不可调和的产物,反过来说,国家的存在表明阶级矛盾的不可调和。

2、如何正确理解马克思主义的国家观?第一,国家是一个历史范畴,它不是从来就有的,而是社会发展到一定阶段的产物,国家的出现是社会内部矛盾运动发展的结果。

第二,国家是阶级统治的工具,这是表明国家的本质,就是指国家是哪个阶级的政权,或是哪个阶级的专政,国家的实质是阶级专政。

国家是适应统治阶级的需要,依照统治阶级的意志而建立起来的。

但是,仅有经济上的统治地位,统治阶级的地位还是不够巩固的,必须取得政治上的统治地位,即利用具有强制力的国家政权来保证其经济上的统治地位。

政治统治属于社会上层建筑,是为其经济基础服务的。

一个阶级的阶级统治之所以要靠政治通知来维护和巩固,是因为政治统治具有经济统治自身不可替代的特点。

行政法学第一章绪论第一节行政法的概述一、行政权力与公民权利1、行政权是由国家宪法、法律赋予或认可的、国家行政机关和其他公共行政组织执行法律规范、对国家和公共事务实施行政管理活动的权力,是国家政权和社会治理权的组成部分。

2、公民权利(这里泛指公民、法人或其他组织的权利),是指国家通过宪法、法律确认的,由相应的义务所保证的公民的资格、利益、自由和权能。

3、行政权与公民权利的关系:(1)一切国家权力都直接或间接来源于公民权利,权力是权利的一种特殊形式。

(2)行政权力作为国家权力的一个重要组成部分,亦源于公民权利,是公民权利的一种特殊的转化形式。

而行政权一旦形成,便与公民权利结成一种既相互依存,又相互对立的关系。

(3)在行政主体与相对人形成的关系中,一方权利(权力)的实现,要求另一方履行相应的义务。

每一方既是权利主体又是义务主体,双方的权利义务在总体上应是平衡的。

一方重权利(权力)、轻义务,另一方重义务、轻权利,势必破坏现代社会所要求的个体利益与公共利益之间应有的平衡。

二、行政法的概念1、行政法上的行政是公共行政。

2、行政法是国家重要的部门法之一,是调整行政关系以及在此基础上产生的监督行政关系的法律规范和原则的总称,或者说是调整因行政主体行使其职权而发生的各种社会关系的法律规范和原则的总称。

3、行政法的调整对象是行政关系和监督行政关系。

三、行政法的渊源1、我国行政法的一般渊源,按照制定主体、效力层次、制定程序的差别,可分为下述几种形式:(1)宪法;(2)法律;(3)行政法规与部门规章;(4)地方性法规、地方政府规章、自治条例、单行条例。

相关概念:1、宪法是国家的根本大法,规定国家的基本制度,具有最高的法律地位和法律效力,是所有立法的依据。

2、法律是国家最高权力机关,包括全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会制定的规定性文件。

3、行政法规是国务院根据宪法和法律,经国务院常务会议审议或者国务院审批,由总理签署国务院令公布施行的规范性文件。

第一章市政学概论第一节市政的含义与特征一、市与市政府(一)城与市在我国古代文献中,“城”和“市”是两个概念。

“城”是指有城墙围护,具有防守保护的区域。

《管子•度地》中说:“内为之城、城外为之郭。

”《墨子•七患》中则指出:“城者、所以自守也”。

《古今注》中说:“筑城以卫君,造郭以守民。

”“市”是指商品交换的地方。

我国古有“日中为市,致天下之事,聚天下之货,交易而退,各得其所。

”《周易•学辞》这说明最初的市是指在一定地域内固定的、集中商品交易的场所。

市,还有大市、早市、晚市之分。

《周礼•地宫》中说,“大市,日昃而市,百姓为主;朝市,朝时而市,以贾为主;夕市,夕时而市,贩夫贩妇为主”。

后来随社会经济的发展,城内人口增加,加速了“市”的贸易发展,同时交易的扩展又提出了要有相对固定的市场的需要,于是“城”与“市”逐渐结合为—体。

从两个字的概念,可以看出早期城市形成的渊源和其简单的结构与功能。

如今城市更多地体现了人口和商业活动的汇集,而其自身带有防御性和封闭性的城堡、城墙之类的设施已经逐渐消亡。

从城市发展演变的过程来看,城市的基本含义是人口居住和工商贸易的集散地。

(二)城市与市城市与市是两个性质不同但又相互联系的概念。

区别:“城市”相当于英语的“City”,是与农村的对应称呼,指那些人口集中稠密,工商业发达,居民以非农业人口为主,是政治、经济、文化等方面处于中“市”则相当于英语的“municipality”,心地位的区域,属于社会、经济、地理概念。

属于与省、县等行政建制对应的一个政治、法律概念,是指依据国家规定的标准,按照法定程序设置的地方行政建制。

“城市”是社会经济发展到一定阶段的必然产物。

世界上最早的城市在公元前3500多年前就已经出现。

中国城市的萌芽可以追溯到夏商时代。

春秋战国时期,城市不论在数量上还是在规模上都有了较大的发展,到唐宋时期已经出现了人口上百万的城市。

“市”则是近代地方政治制度的产物,是国家为了管理上的需要人为设置的一种地方行政建制。

山东大学方雷教授简介集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-方雷的个人简介姓名:方雷职衔:教授、博士生导师教育部新世纪优秀人才政治学与行政学系主任学术兼职:山东大学地方政府管理研究所所长山东省政治学研究会秘书长中国政治学会理事主要研究领域:政治学理论与方法,地方政府管理,政党政治,中东欧政治发展?主要科研项目:1.国家社科基金项目:“20世纪以来东欧国家政党与政治思潮研究”(主持人)2.教育部人文社科研究项目:“转型国家政治发展比较研究”(主持人)3.国家留学基金委项目:“中东欧国家政治转轨研究”(主持人)主要着述:1.?《政治科学研究方法概论》,北京大学出版社2. 《地方政府学概论》,中国人民大学出版社3. 《地方政府行政能力研究》,山东大学出版社4. 《欧盟东扩的正负效应分析》,《欧洲研究》5. 《转型国家的政治发展——中国与中东欧国家的对比分析》,《俄罗斯中亚东欧研究》6.《欧洲地缘政治格局中的乌俄关系》,《世界政治与经济》开设课程:一、本科生课程1.地方政府学2.政治学名着导读3.政治科学研究方法二、研究生课程(硕、博)1.政治学专题研究2.地方政府专题研究教书感言:尽己所能帮助学生成长进步,减少他们求学求知的困惑。

多读书,去愚尚智;勤思考,顺理成章。

学业自述文革之初出生于安徽亳州,1984年来到山东大学,接受了系统学习和孔孟之道的熏陶,基本算是知书达礼了吧。

1995年博士毕业留校任教,转眼人到中年,已经过了人生的拐点。

值得庆幸的是,在学术志业的道路上不断得到许多老师、前辈、同事的教诲和提携,恩情浩荡,铭记在心。

一路走来甘苦自知,2003年晋升教授,2007年当了博士生导师,当年被评为教育部新世纪优秀人才。

从教十余年来以来先后主持了三个国家社科基金项目、一个教育部社科项目,一个国家留学基金委项目,多次参与国家和教育部重大和重点攻关项目的科研活动;在《欧洲研究》、《世界经济与政治》、《俄罗斯东欧中亚研究》、《国际政治研究》、《现代国际关系》、《当代世界社会主义问题》、《马克思主义研究》、《人民论坛》等刊物上发表了50余篇学术论文;撰写学术着作6部,参着和参编10余部。

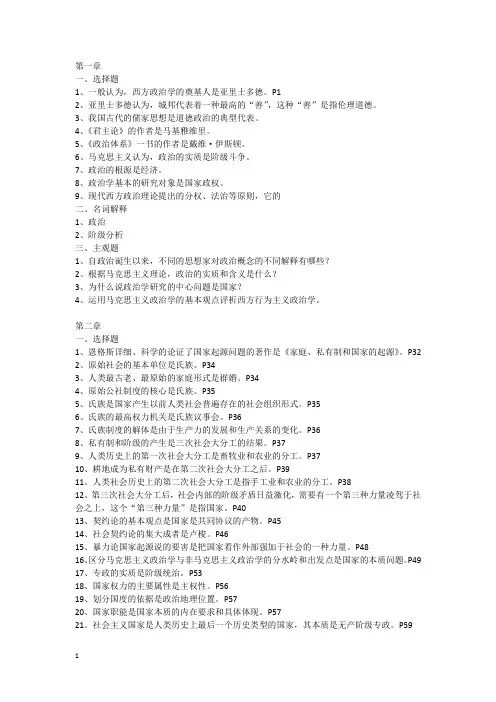

政治学概论复习资料第一章1.简述马克思关于政治的实质和含义。

答:①政治的根源是经济。

②政治的实质是阶级关系。

③政治的核心是政治权利。

④政治活动是科学,是艺术。

第一章2.简述《共产党宣言》的主要内容。

(为什么说共产党宣言奠定了马克思主义政治学理论体系的基础,对马克思主义政治学的基本原理作了比较系统的阐述?)答:①提出了国家是阶级组织的观点。

②提出了阶级斗争的核心是政权问题。

③提出了无产阶级专政的理论。

④强调指出无产阶级夺取政权的目的是实现真正的民主。

⑤系统地阐述了无产阶级的政党学说。

第二章1.简述原始氏族制度的主要特点。

答:①氏族内部禁止通婚是氏族制度的根本原则。

②设议事会,实行原始民主制。

③所有社会成员平等,有相互帮助和保护的义务。

第二章2.简述国家与氏族组织的区别。

答:(1)国家是按地区划分居民,氏族组织是以血缘关系划分居民。

(2)公共权力的设立,也就是国家强制机关的出现。

第二章3.简述马克思主义关于国家的定义及其含义。

答:(1)国家是维护一个阶级对另一个阶级统治的机器;(2)含义:①国家是阶级社会的组织;②国家是阶级统治;③国家是个机器,有特殊权力。

第二章4.简述恩格斯关于国家的著名论断。

答:①国家是个历史现象,它不是从来就有的,是社会发展到一定阶段的产物。

②国家是阶级矛盾不可调和的产物。

③国家的作用是缓和冲突,把冲突控制在秩序的范围内。

第二章5.简述国家权力与社会相分离的具体表现。

答:①管理者的常任化和管理机构的专门化。

②职业性常备军的建立。

③赋税制度的确立。

第二章6.马克思关于国家本质理论的分析,说明社会主义国家和资本主义国家的联系与区别?答:(1)联系①都是阶级矛盾不可调和的产物;②都是一个阶级压迫另一个阶级的工具。

(2)区别①建立的经济基础不同;②专政的对象不同;③国家权力和人民大众是否对立和分离不同。

第二章7.论述国家的基本职能分类及其相互关系。

答:(1)分为内部职能和外部职能。

二者是相互依存、相互促进的辩证统一关系,内部职能是外部职能的保障,外部职能使内部职能更好的巩固和发挥。

行政学概论怀特原序第一章行政与近代国家第二章行政之外界关系第三章行政组织第四章中央集权之体制与限度第五章权力汇一之体制与方法第六章权力汇一之限度第七章部门之组织第八章行政机构之改组第九章人员问题第十章历史上之回顾第十一章官纪:现代行政管理之标的第十二章人员招考与考试方法第十三章分级与订定薪俸第十四章升迁与效率记录第十五章惩戒与罢免第十六章退休制度第十七章公务员之组织第十八章行政条例与规章第十九章行政之监督:立法机关及选民第二十章行政之监督:法院第二十一章现代行政之趋势作者:伦纳德·怀特 (Leonard·White,1891-1958)美国著名行政学家,历史学家,作家,改革家。

长期担任芝加哥大学教授和美国文官委员会主席。

他在1926年发表了第一部公共行政学教科书《行政学概论》,这一著作与伍德罗·威尔逊《行政的研究》和弗兰克·古德诺《政治与行政》一起,使公共行政学成为了一个单独的学科领域。

此外,他还发表了一系列有影响的论著,如《行政学的最新趋势》,《联帮主义者》和《外国文官制度》等。

在怀特影响下,美国于1934年创建了初级文官考试制度,为以后全面地改进美国联邦政府机构的人事行政制度铺平了道路。

译者:刘世传(1894.3.26—1964.3.4) 字书铭。

齐鲁大学校长。

中学毕业后考入齐鲁大学,于1924年公费赴美国留学,考取哈佛大学研究院攻读国际公法,获政治博士学位。

回国后,先后在东北大学、北京大学、中国大学、朝阳大学任教。

著有《国际公法大全》等书。

1935年,任齐鲁大学校长。

1937年“七七”事变后,学校停课,他因精通英、德、法多国语言被派往国外进行抗日宣传工作,因而被日伪悬赏通缉。

回国后,他克服重重困难,秘密主持“齐大”迁址,在四川成都华西大学借地复课。

国民党政府屡邀其从政,他坚辞不就。

在怀特著成此书的20世纪20年代,西方行政学说已发展到正统时期,这一时期行政学家继承了早期行政学的基本信念,认为真正的民主和真正的效率是统一的。