正常人一天体温变化曲线图

- 格式:docx

- 大小:300.42 KB

- 文档页数:1

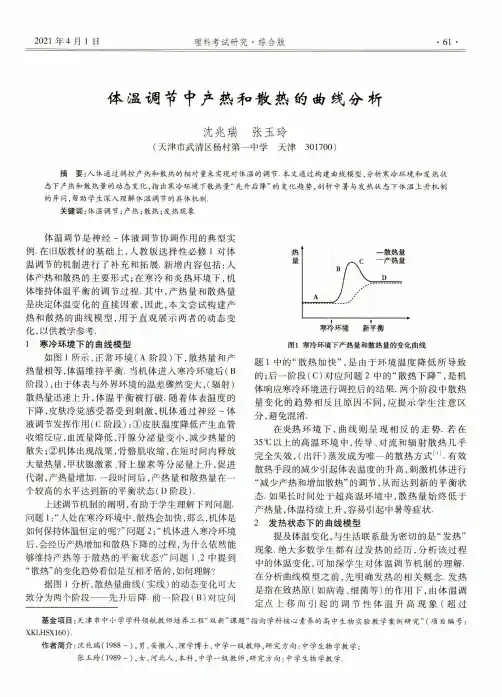

2021年4月1日理科考试研究•综合版• 61 •体温调节中产热和散热的曲线|分析沈兆瑞张玉玲(天津市武清区杨村第一中学天津301700)摘要:人体通过调控产热和散热的相对量来实现对体温的调节.本文通过构建曲线模型,分析寒冷环境和发热状态下产热和散热量的动态变化,指出寒冷环境下散热量“先升后降”的变化趋势,剖析中暑与发热状态下体温上升机制 的异同,帮助学生深入理解体温调节的具体机制.关键词:体温调节;产热;散热;发热现象体温调节是神经-体液调节协调作用的典型实例•在旧版教材的基础上,人教版选择性必修1对体 温调节的机制进行了补充和拓展•新增内容包括:人体产热和散热的主要形式;在寒冷和炎热环境下,机 体维持体温平衡的调节过程•其中,产热量和散热量是决定体温变化的直接因素,因此,本文尝试构建产热和散热的曲线模型,用于直观展示两者的动态变 化,以供教学参考.1寒冷环境下的曲线模型如图1所示,正常环境(A 阶段)下,散热量和产 热量相等,体温维持平衡.当机体进入寒冷环境后(B 阶段),由于体表与外界环境的温差骤然变大,(辐射) 散热量迅速上升,体温平衡被打破.随着体表温度的下降,皮肤冷觉感受器受到刺激,机体通过神经-体 液调节发挥作用(C 阶段):①皮肤温度降低产生血管收缩反应,血流量降低,汗腺分泌量变小,减少热量的散失;②机体出现战栗,骨骼肌收缩,在短时间内释放 大量热量,甲状腺激素、肾上腺素等分泌量上升,促进代谢,产热量增加•一段时间后,产热量和散热量在一个较高的水平达到新的平衡状态(D 阶段).上述调节机制的阐明,有助于学生理解下列问题. 问题1:“人处在寒冷环境中,散热会加快,那么,机体是如何保持体温恒定的呢?”问题2 : “机体进入寒冷环境后,会经历产热增加和散热下降的过程,为什么依然能够维持产热等于散热的平衡状态?”问题1、2中提到 “散热”的变化趋势看似是互相矛盾的,如何理解?据图1分析,散热量曲线(实线)的动态变化可大 致分为两个阶段一一先升后降.前一阶段(B )对应问图1寒冷环境下产热量和散热量的变化曲线题1中的“散热加快”,是由于环境温度降低所导致的;后一阶段(C )对应问题2中的“散热下降”,是机 体响应寒冷环境进行调控后的结果.两个阶段中散热量变化的趋势相反且原因不同,应提示学生注意区 分,避免混淆.在炎热环境下,曲线则呈现相反的走势.若在35T 以上的高温环境中,传导、对流和辐射散热几乎 完全失效,(岀汗)蒸发成为唯一的散热方式⑴.有效 散热手段的减少引起体表温度的升高,刺激机体进行“减少产热和增加散热”的调节,从而达到新的平衡状 态.如果长时间处于超高温环境中,散热量始终低于产热量,体温持续上升,容易引起中暑等症状.2发热状态下的曲线模型提及体温变化,与生活联系最为密切的是“发热”现象•绝大多数学生都有过发热的经历,分析该过程 中的体温变化,可加深学生对体温调节机制的理解.在分析曲线模型之前,先明确发热的相关概念•发热 是指在致热原(如病毒、细菌等)的作用下,由体温调定点上移而引起的调节性体温升高现象(超过基金项目:天津市中小学学科领航教师培养工程“双新”课题“指向学科核心素养的高中生物实验教学案例研究”(项目编号:XKLHSX160).作者简介:沈兆瑞(1988 -),男,安徽人,理学博士,中学一级教师,研究方向:中学生物学教学;张玉玲(1989 -),女,河北人,本科,中学一级教师,研究方向:中学生物学教学.• 62 •理科考试研究•综合版2021年4月1日o.5r )[2].目前常用“调定点学说”解释发热的机制:正常状态下,人体调定点一般为37T ,当体温偏离调 定点时,机体会通过相应的调节机制使其恢复至调定 点附近.图2发热状态下,产热量和散热量的变化曲线发热常分为三个阶段,体温上升期、高温持续期 和体温下降期,图2为前两个阶段的曲线分析.如图所示,正常状态(A 阶段)下,体温维持平衡•在致热原的作用下,中枢的调定点上移(例如,上升至39七), 机体进入体温上升期.由于发热初期的体温低于39* ,所以,机体会接受到类似于“冷刺激”的信号,进 而产生一系列增加产热和减少散热的调节行为(B 阶段)•此时,产热量大于散热量,体温逐渐上升•当体温 达到新的调定点时(C 阶段),“冷刺激”信号消失,机 体不再增加产热,散热量也逐渐攀升,最终,达成新的平衡•在高温持续期(阶段D ),产热量等于散热量,体温将维持在39七,直至致热原被清除.随后,体温调定 点恢复至37T ,机体进入体温下降期,该时期曲线的变化趋势与体温上升期相反,在此不做赘述.结合上述曲线分析,引导学生回忆发热各阶段的 感觉,并讨论应该采取的降温措施•在发热初期,随着 体温的逐渐升高,患者反而会感觉“浑身发冷”,这是由于调定点上升所带来的“冷刺激”信号刺激大脑所产生的感觉;进入体温相对稳定的高温持续期后,机体逐渐感觉到干热,该阶段可采用合适的药物或物理 方式进行降温,但不建议用“捂汗”的方式增加机体的散热负担.进一步提岀问题:“中暑和发热过程中都会经历体温上升的阶段,均是体温失调所引起的么?”从产热和散热量的角度分析,中暑和发热过程中体温上升的 直接原因均为机体产热量大于散热量•不同的是,中暑属于体温失调,其诱因通常是高温环境下机体的散 热障碍;而发热是由于体温调定点上升,机体响应信 号而进行“主动”调节的结果.因此,借用Liebenneister在19世纪末所提出的观点:发热并不是体温调节障 碍,而是机体将体温调节到较高的水平.参考文献:[1] 吴相锤,陈首良,葛明德.陈阅增普通生物学(第4版) [M].北京:高等教育出版社,2015.[2] 黄宁,李著华.病理生理学(第二版)[M].北京:科学出版社,2017.(收稿日期:2021 -01 -03)核心素养视角下的教学卖施------染色体变异教学设计翟德栓(宁波市效实中学浙江宁波315012)摘要:以围绕培养学生核心素养为染色体变异教学的出发点和归宿点,运用讨论、归纳、建模、构建概念图等教学 方法,突出学生自主合作学习,突破学生认知障碍,达成教学目标.在促进学生构建染色体变异知识体系的同时,提升生 物学学科核心素养.关键词:核心素养;染色体变异;教学设计1教学分析染色体是遗传物质的载体,通常情况下生物的染色体保持结构和数目的稳定,但在某些因素诱导下染色体结构和数目会发生异常变化•染色体变异属于细胞水平发生的变化,发生机理往往与细胞分裂、受精作用中某些异常生理活动相关.染色体变异是细胞分 裂、遗传定律、基因功能与分布等知识的延续,又与基 因突变、基因重组构成了可遗传变异的知识体系.学作者简介:翟德栓(1978 -),男,黑龙江海林人,本科,中学高级教师,研究方向:中学生物学教学理论与实践.。

发烧温度变化曲线发烧是一种常见的症状,通常是由于身体免疫系统对病原体的反应所导致。

当我们发烧时,体温会升高,这是身体抵抗病毒或细菌的一种自我保护机制。

本文将通过探讨发烧温度变化曲线,帮助读者更好地了解发烧的过程和可能的影响。

1. 温度变化的起始阶段当我们感染了病毒或细菌时,体内的炎症反应会导致体温升高。

在发烧的早期阶段,体温会逐渐上升,这是由于免疫系统释放的细胞激素在体内起到了作用。

在这个阶段,体温上升缓慢而渐进,通常和我们的身体感觉到的不适感一起出现,例如头痛、乏力和寒战等。

2. 温度达到高峰随着细胞激素的释放和炎症反应的加剧,体温逐渐升高,并最终达到一个高峰。

这个高峰通常在发烧的第二天出现,随后维持一段时间。

在这个阶段,体温达到最高点,可能超过正常体温的范围。

身体会通过出汗和相应的生理调节来试图降低体温,但由于免疫系统的作用,体温仍然相对较高。

3. 温度逐渐下降随着免疫系统对病原体的进一步抵抗,体温逐渐开始下降。

这个过程可能需要几天或更长时间,具体取决于身体的抵抗力和病原体的类型。

体温下降的速度比起升高的速度要慢,这是因为身体处于恢复阶段,需要时间来修复受损的组织和平衡体内的各种生理过程。

4. 温度恢复正常最终,体温会恢复到正常范围,标志着发烧的过程的结束。

当体温稳定在正常水平时,我们通常会感到恢复了健康,并且症状逐渐消失。

这个阶段是免疫系统成功消灭病原体并恢复平衡的体现。

发烧温度变化曲线对于了解发烧的过程和预测可能的病情进展非常重要。

通过监测温度变化,医生可以更准确地判断疾病的程度和预测康复的时间。

因此,在发烧时,我们可以通过测量体温并记录温度变化的曲线来提供给医生参考。

总结:发烧温度变化曲线是了解发烧过程的重要工具。

它显示了发烧开始、达到高峰和逐渐下降并恢复到正常状态的不同阶段。

通过监测和记录温度变化曲线,我们可以更好地了解自己的健康状况,并向医生提供有用的信息,以支持准确的诊断和治疗。

基础体温的周期性变化(附图)发育成熟女性的基础体温有周期性的规律变化,一般正常育龄妇女的基础体温与生理周期(月经周期)一样,呈周期性变化。

这种基础体温的变化与女性的排卵有关。

·周期性变化女性生理周期(月经周期)以月经见红第一天为周期的开始,周期的长短因人而异,约为21-35天不等,平均约为28天。

其中以排卵日为分隔分为:1、月经来潮日至排卵前的滤泡期,滤泡期长短不一定。

以平均28天为例,约持续两周。

2、排卵后至下一个月经来潮日的黄体期,一般黄体期固定约为12-16天(平均14天)。

基础体温与生理周期一样是有周期性的规律,同样是以排卵日为分隔为:1、从月经来潮日至排卵日,基础体温为低温期,一般为36.2℃-36.5℃(这个是指口腔温度。

一般腋下温度比口腔温度要低0.5℃)。

低温期的长短不一定,以平均28天为例,约持续两周即14天。

2、从排卵后至下一个月经来潮日,基础体温为高温期,高温期比低温期的体温升高约0.3℃~0.5℃,如36.8℃左右。

一般高温期约持续两周,即12-16天(平均14天)。

3、排卵当日,基础体温在排卵期开始时一般会降低(有的人不降低),排卵后即升温。

·基础体温曲线:双相型体温曲线因为有排卵的正常基础体温分为低温期和高温期两个阶段,在医学上把这种前低后高的体温曲线称为双相型体温曲线,表示卵巢有正常的排卵功能。

·如何从基础体温的周期性变化寻找排卵期从基础体温的周期性变化中,我们可以看到低温期向高温期的变化是以排卵日为分隔的,也就是说排卵是发生在体温由低向高上升的过程中。

更准确的说,是在体温上升前排卵,排卵之后体温开始升高。

·基础体温曲线图示-28天周期,正常排卵图示表示正常月经周期28天,基础体温曲线呈现标准的高低温两相变化。

从月经开始-排卵日,低温期14天;排卵后持续高温14天,其中第14天为排卵日。

准备怀孕的未准妈妈们,在第14天的排卵日同房是比较好的受孕时机。

女生的体温变化规律 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022什么是基础体温:人体在较长时间(6小时)的睡眠后醒来,尚未进行任何活动之前所测量到的体温称之为基础体温。

基础体温的原理:正常育龄妇女的基础体温与月经周期一样,呈周期性变化,这种体温变化与排卵有关。

女性月经周期以月经见红第一天为周期的开始,周期的长短因人而异,约为21-35天不等,平均约为28天,其中又以排卵日为分隔,分为排卵前的滤泡期,与排卵后的黄体期。

滤泡期长短不一定,但黄体期固定约为14天上下两天。

排卵后次日,因卵巢形成黄体,分泌黄体素会使体温上升摄氏0。

6度左右,而使体温呈现高低两相变化。

高温期约持续12-16天(平均14天)。

1、若无怀孕,黄体萎缩停止分泌黄体素,体温下降,回到基本线,月经来潮。

2、若是已经怀孕,因黄体受到胚胎分泌荷尔蒙支持,继续分泌黄体素,体温持续高温。

3、若卵巢功能不良,没有排卵也没有黄体形成,体温将持续低温。

如何测量与记录基础体温?1、买一支基础体温计。

基础体温计与一般体温计不同,它的刻度较密,一般以摄氏度(刻度24)为高低温的分界。

(36度--刻度10;38度--刻度50)。

2、将基础体温计于睡前放在枕边可随手拿到之处,于次日睡醒,尚未起床活动时,放在舌下测量三分钟,并记录在基础体温表上。

3、早晨量记体温有困难者,可在每天某一固定时间量,切记事前半小时不可激烈运动或饮用冷热食品。

4、月经来潮和同房日须附加记号标示,遇有发烧饮酒过度晚睡晚起等会影响体温的状况,亦应特别注记说明。

有正常排卵的曲线图上图表示正常月经周期28天,基础体温曲线呈现标准的高低温两相变化。

从月经开始-排卵日,低温期14天;排卵后持续高温14天,其中第14天为排卵日。

准备怀孕的未准妈妈们,在第14天的排卵日同房是比较好的受孕时机。

每个未准妈妈的月经周期不一定是28天,所以观察到的基础体温曲线图和图示会有差异,关键是在清楚自己的低温期、高温期,找准排卵日,合理安排自己的同房日期,成功怀孕!已经怀孕的基础体温曲线图图示为已经怀孕的基础体温曲线图,高温从第15天持续到第34天,已经持续20天。

女性基础体温曲线图 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】女性基础体温曲线图什么是基础体温:人体在较长时间(6小时)的睡眠后醒来,尚未进行任何活动之前所测量到的体温称之为基础体温。

基础体温的原理:正常育龄妇女的基础体温与月经周期一样,呈周期性变化,这种体温变化与排卵有关。

女性月经周期以月经见红第一天为周期的开始,周期的长短因人而异,约为21-35天不等,平均约为28天,其中又以排卵日为分隔,分为排卵前的滤泡期,与排卵后的黄体期。

滤泡期长短不一定,但黄体期固定约为14天上下两天。

排卵后次日,因卵巢形成黄体,分泌黄体素会使体温上升摄氏0。

6度左右,而使体温呈现高低两相变化。

高温期约持续12-16天(平均14天)。

1、若无怀孕,黄体萎缩停止分泌黄体素,体温下降,回到基本线,月经来潮。

2、若是已经怀孕,因黄体受到胚胎分泌荷尔蒙支持,继续分泌黄体素,体温持续高温。

3、若卵巢功能不良,没有排卵也没有黄体形成,体温将持续低温。

如何测量与记录基础体温?1、买一支基础体温计。

基础体温计与一般体温计不同,它的刻度较密,一般以摄氏36.7度(刻度24)为高低温的分界。

(36度--刻度10;38度--刻度50)。

2、将基础体温计于睡前放在枕边可随手拿到之处,于次日睡醒,尚未起床活动时,放在舌下测量三分钟,并记录在基础体温表上。

3、早晨量记体温有困难者,可在每天某一固定时间量,切记事前半小时不可激烈运动或饮用冷热食品。

4、月经来潮和同房日须附加记号标示,遇有发烧饮酒过度晚睡晚起等会影响体温的状况,亦应特别注记说明。

有正常排卵的曲线图上图表示正常月经周期28天,基础体温曲线呈现标准的高低温两相变化。

从月经开始-排卵日,低温期14天;排卵后持续高温14天,其中第14天为排卵日。

准备怀孕的未准妈妈们,在第14天的排卵日同房是比较好的受孕时机。

每个未准妈妈的月经周期不一定是28天,所以观察到的基础体温曲线图和图示会有差异,关键是在清楚自己的低温期、高温期,找准排卵日,合理安排自己的同房日期,成功怀孕!已经怀孕的基础体温曲线图图示为已经怀孕的基础体温曲线图,高温从第15天持续到第34天,已经持续20天。

基础体温的周期性变化(附图)发育成熟女性的基础体温有周期性的规律变化,一般正常育龄妇女的基础体温与生理周期(月经周期)一样,呈周期性变化。

这种基础体温的变化与女性的排卵有关。

·周期性变化女性生理周期(月经周期)以月经见红第一天为周期的开始,周期的长短因人而异,约为21-35天不等,平均约为28天。

其中以排卵日为分隔分为:1、月经来潮日至排卵前的滤泡期,滤泡期长短不一定。

以平均28天为例,约持续两周。

2、排卵后至下一个月经来潮日的黄体期,一般黄体期固定约为12-16天(平均14天)。

基础体温与生理周期一样是有周期性的规律,同样是以排卵日为分隔为:1、从月经来潮日至排卵日,基础体温为低温期,一般为36.2℃-36.5℃(这个是指口腔温度。

一般腋下温度比口腔温度要低0.5℃)。

低温期的长短不一定,以平均28天为例,约持续两周即14天。

2、从排卵后至下一个月经来潮日,基础体温为高温期,高温期比低温期的体温升高约0.3℃~0.5℃,如36.8℃左右。

一般高温期约持续两周,即12-16天(平均14天)。

3、排卵当日,基础体温在排卵期开始时一般会降低(有的人不降低),排卵后即升温。

·基础体温曲线:双相型体温曲线因为有排卵的正常基础体温分为低温期和高温期两个阶段,在医学上把这种前低后高的体温曲线称为双相型体温曲线,表示卵巢有正常的排卵功能。

·如何从基础体温的周期性变化寻找排卵期从基础体温的周期性变化中,我们可以看到低温期向高温期的变化是以排卵日为分隔的,也就是说排卵是发生在体温由低向高上升的过程中。

更准确的说,是在体温上升前排卵,排卵之后体温开始升高。

·基础体温曲线图示-28天周期,正常排卵图示表示正常月经周期28天,基础体温曲线呈现标准的高低温两相变化。

从月经开始-排卵日,低温期14天;排卵后持续高温14天,其中第14天为排卵日。

准备怀孕的未准妈妈们,在第14天的排卵日同房是比较好的受孕时机。

基础体温曲线图反映了什么?基础体温通常是人体一昼夜中的最低体温。

清晨起来,如果你的身体健康,起床时间相同,那么体温也基本相同。

而平时在体检或其他时候测量的体温容易受到运动、饮食等各方面影响,所以相对差异较大。

对与发育成熟的女性,其基础体温与月经周期一样,是有周期性的规律变化的。

这种体温变化与女性的排卵有关,所以基础体温的观察经常被应用于确定女性的排卵期、黄体、是否怀孕等。

基础体温的形成原理是什么?基础体温曲线形成的原理其实很简单,就是受到排卵后卵巢形成的黄体所分泌的孕酮(黄体激素)影响,排卵后孕酮水平升高所以基础体温升高,使得基础体温呈现高低两相变化。

在正常情况下,女性的黄体期为14天左右,也就是说黄体分泌孕酮(黄体激素)为14天左右,所以高温期约持续12-16天(平均14天)。

从月经开始到排卵前,因为没有黄体分泌的孕酮(黄体激素)影响体温调节中枢,所以基础体温保持在低温。

测量和记录基础体温有哪些作用?基础体温是可以反映排卵情况、黄体和孕酮的多少,从而能推测出在何时同房,辅助你计算最佳受孕时机。

1、基础体温与排卵当基础体温从低温向高温升高的时候即排卵日。

一般来说,排卵日的体温曲线会先向下降温,再升温。

也有不降温直接升温的排卵。

从图示可以看出月经周期28天的正常排卵日是:在从月经开始日起算的第14天温度降低,此后温度上升到高温期。

2、基础体温和黄体、孕酮排卵后次日,体内因卵巢形成黄体,黄体分泌形成孕酮(又称黄体激素)。

一定量的孕酮(12.8nmol/L)即可引起体温升高,所以女性排卵后体温会有所升高。

一般来说孕酮会使基础体温上升摄氏0.3-0.6度左右。

3、基础体温与同房、受孕根据基础体温找到准确的排卵日后,排卵当日同房是最佳的受孕时间。

在这个时候最容易怀孕,想要宝宝的未准妈妈们要好好把握这个最佳时机同房!工具/原料•基础体温计(如:孕律)方法/步骤1.基础体温曲线图一:正常排卵,低温期与高温期明显曲线效果:月经周期28天,基础体温曲线呈现标准的高低温两相变化。

人体的体温调节坐标曲线类、实验探究类1.下图是人体体温调节的曲线图,请据图分析下列说法,不正确的是( )A.当环境温度为25 ℃时,产热量等于散热量B.当环境温度从25 ℃下降到10 ℃时,从时间t1到时间t2,散热量增加是由于人体体温与环境温度的温差加大造成的C.时间t2~t3,散热量减少是体温调节的结果D.时间t3以后,产热量小于散热量2.某成年人从25 ℃的环境来到10 ℃的环境中,体温维持正常,其散热变化如图所示。

下列叙述正确的是( )A.a~b段的散热量少于产热量B.b~c段散热加快是由于汗液分泌增加C.c~d段皮肤血管逐渐舒XD.d~e段的产热速率大于a~b段3.下图是健康成年人在环境温度由25 ℃降到10 ℃的过程中,体温调节的曲线图,请据图分析,下列说法不正确的是( )A.时间0~t1,产热量大约等于散热量,体温维持在37 ℃左右B.时间t1~t2,散热量增加会引起体表温度下降,导致下丘脑某些部位兴奋C.时间t2~t3,散热量减少是机体体温调节的结果,此时汗腺分泌减少D.时间t3以后,产热量仍等于散热量,甲状腺激素分泌量也与t1之前相同4.下图是人体体温调节的曲线图,请据图分析,下列说法不正确的是( )A.人体热量的来源主要是细胞中有机物的氧化放能B. t1~t2,散热量增加产热量也增加C. t2~t3,散热量减少是体温调节的结果D. t3以后,为在低温环境保持体温,机体产热量大于散热量5.下图表示某人一段时间的体温变化曲线,导致AB段和BC段体温变化的原因最有可能的是( )A.发热和寒颤B.剧烈运动和出汗增加C.剧烈运动和皮肤毛细血管收缩D.提高环境温度和寒颤6.一位在南极科学考察站工作的科学家,当他由温暖的室内来到寒冷的户外时,其下列各项生理变化与下图变化趋势相符的是( )①皮肤血管血流量的变化②身体耗氧量变化③肾上腺素分泌量④汗腺分泌量A.①③B.①④C.②③D.②④7.下图表示从温暖的室内进入冰天雪地的室外,正常人体产热量的变化曲线图。

排卵期基础体温曲线图

我们知道,在女性排卵期进行同房可以增大怀孕几率,计算女性排卵期的方法有很多种,基础体温测排卵便是常见的一种方法。

下面小编就简单介绍一下,如何根据基础体温测排卵期。

排卵期基础体温怎样变化呢?

有排卵的月经基础体温呈双向型,即月经前半期体温偏低,后半期体温偏高。

排卵前体温一般为36.2-36.5度,排卵后体温较排卵前增高0.3-0.5度。

即36.8度左右。

发育成熟的女性,从月经期结束以后至排卵期开始前,其基础体温偏低,排卵期开始时再一次降到最低点(有的人不降低),但仅为1天,此后,至月经开始时体温持续升高达36.7度左右。

有正常排卵的基础体温曲线图:

上图表示正常月经周期28天,基础体温曲线呈现标准的高低温两相变化。

从月经开始-排卵日,低温期14天;排卵后持续高温14天,其中第14天为排卵日。

建议想要快速怀孕的女性朋友们,在第14天的排卵日同房是比较好的受孕时机。

小编提醒,每个女性的月经周期不一定是28天,所以观察到的基础体温曲线图和上图所示会有差异,但快速怀孕的关键是在清楚自己的低温期、高温期,进而找准排卵日。

选择性必修1P12【课外实践】“调查体温的日变化规律”评价设计

一、评价目标

1.学习利用表记录、坐标系绘制表示不同时间人体温变化情况。

2.通过对不同环节条件和生理状态下人体体温的测量,谈体温变化规律。

3.丰富学生对内环境稳态的感性认识,形成稳态概念。

二、评价策略及环节

策略一:控制无关变量

1.记录被试基本信息,包括性别、年龄、身高、体重等。

2.将被试置于不同环境温度下,测量其体温,并记录时间。

3.进食后、运动后、睡觉前导尿管特殊状态下,对被试进行体温测量,并记录时间。

4.测量体温时,使用同一支体温计,并在同一部位测量。

5.实验对象需要在测量钱适当休息,保持身体状态正常,不要受到心理压力和其他因素影响。

策略二:数据处理

记录过程中可设计3*8表格,分实验环境/生理状态、时间、体温三栏,分别记录基础体温、室内常温、室温、较高温度、较低温度、进食后、运动后、睡觉前等。

最后绘制曲线图,直观反映该被试一天内体温变化规律。

三、参考答案

略(提示:随着环境温度的升高,实验对象体温也相应升高。

室内常温和室温的情况下,体温变化较小;在温度较高和较低的情况下,体温变化较明显。

这表明环境温度对人体体温有一定的影响,但影响程度有限。

不同生理状态下实验对象的体温有所不同。

进食后体温有所上升,可能与食物热量的摄入有关;运动后体温升高较显著,可能与身体代谢水平的提高有关;睡觉前体温有所下降,可能与身体代谢水平的降低有关。

)。