Bobath技术完整版

- 格式:ppt

- 大小:1.61 MB

- 文档页数:95

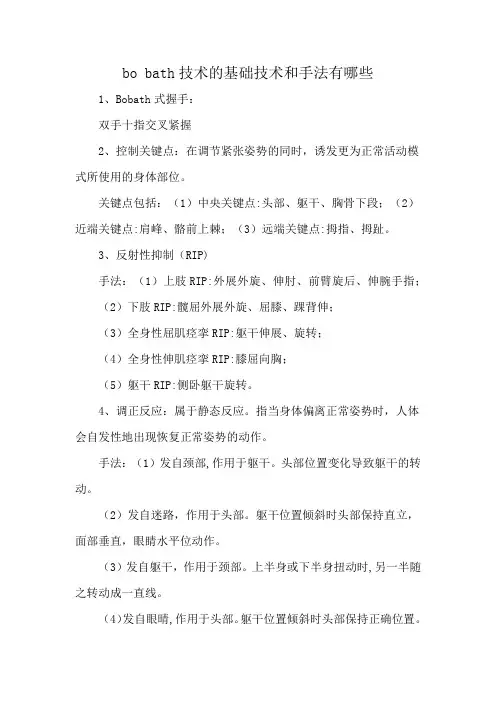

bo bath技术的基础技术和手法有哪些

1、Bobath式握手:

双手十指交叉紧握

2、控制关键点:在调节紧张姿势的同时,诱发更为正常活动模式所使用的身体部位。

关键点包括:(1)中央关键点:头部、躯干、胸骨下段;(2)近端关键点:肩峰、骼前上棘;(3)远端关键点:拇指、拇趾。

3、反射性抑制(RIP)

手法:(1)上肢RIP:外展外旋、伸肘、前臂旋后、伸腕手指;

(2)下肢RIP:髋屈外展外旋、屈膝、踝背伸;

(3)全身性屈肌痉挛RIP:躯干伸展、旋转;

(4)全身性伸肌痉挛RIP:膝屈向胸;

(5)躯干RIP:侧卧躯干旋转。

4、调正反应:属于静态反应。

指当身体偏离正常姿势时,人体会自发性地出现恢复正常姿势的动作。

手法:(1)发自颈部,作用于躯干。

头部位置变化导致躯干的转动。

(2)发自迷路,作用于头部。

躯干位置倾斜时头部保持直立,面部垂直,眼睛水平位动作。

(3)发自躯干,作用于颈部。

上半身或下半身扭动时,另一半随之转动成一直线。

(4)发自眼晴,作用于头部。

躯干位置倾斜时头部保持正确位置。

5、平衡反应:是当人体突然受到外界刺激而致重心位置改变时,四肢、躯干出现下意识的、自发的运动以恢复原有安定状态的一种反应。

手法:四点着地位的训练;左右向;;前后向;三点着地位的训练;健侧支持;患侧支持;两点着地位训练;患手健腿支持;健手患腿支持。

6、本体和皮肤刺激:轻拍、肢体负重和关节压缩、肢体定位放置和控住。

手法:(1)肢体负重和关节压缩,促进对上肢控制,改善站、走时膝不稳定,为下肢站立作准备;

(2)定位放置和控住。

B o b a t h技术(总3页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--Bobath技术一、概述(一)定义:Bobath技术是指通过抑制不正常的姿势,病理性反射或异常运动模式,尽可能诱发正常运动,达到提高患者日常生活活动的能力。

是神经发育技术方式之一。

(二)目的:改善和提高患者生活自理能力,增强运动。

(三)途径:1.维持正常姿势控制;2.抑制异常病理反射和异常运动模式;3.控制痉挛。

(四)特点:1.遵循人体发育规律,制定的针对运动功能障碍的训练方法,特别是关键点的控制是此技术的核心;利用各种反射促进或抑制肌肉张力和平衡反应,增强运动功能;3.采用感觉刺激帮助肌张力的调整。

(五)原则:1.关键点的选择与施用;2.应用反射性抑制模式控制肢体的张力。

二、Bobath治疗技术(一)控制关键点1.定义:该手法指治疗师用手法控制患者的身体,改变其运动模式质量(阻止患者的异常肌张力和异常运动模式,激活或引入正常的运动模式)的方法。

2.作用(1)使身体建立并保持正常的对线关系;(2)减轻或消除异常肌张力和异常的运动模式;(3)对患侧躯干和肢体肌群进行正常模式的再教育;(4)促使脑卒中患者出现主动的运动模式。

3.手法(1)根据患者不同阶段存在的问题和治疗师所期望易化的运动模式选择关键点。

(2)近端关键点/远端关键点(3)弛缓阶段(急性期)关键点的选择(3)恢复阶段关键点的选择(二)Bobath抑制技术1.定义:抑制技术是手法和各种运动模式相结合用以降低肌张力和阻断异常运动模式的治疗技术。

2.分类:抑制技术包括静止性抑制手法(反射抑制性姿势)和动态手法(反射抑制运动模式)3.手法:(1)纠正异常对线关系具体方法—患者取坐位,治疗师采用近端控制点一手置于胸骨,另一手置于与肩胛骨下角平行的棘突上,利用双手的合力下压,上提同时令患者挺胸坐直。

(2)抑制痉挛导致痉挛发生和发展的因素很多,抑制痉挛的方法也各不相同。

Bobath技术要点

1、熟悉人体的关键点:包括;中部关键点,如头部、躯干、胸骨中下段;近段关键点,如上肢的尖峰、下肢的髂前上棘;远端关键点,如上肢的拇指、下肢的踇趾。

2、在反射性抑制模式时,用力不可过度,达到松弛痉挛即可;治疗不要同时在各处进行,也不应在痉挛最明显处开始;应让患者自行学会应用如上方法;从分运用头、肩胛、骨盆、等关键部位;抑制痉挛后,应开展主动活动和日常生活活动。

3、促进平衡反应时,要从前、后、侧方或对角线方向推、拉患者,使其达到或接近失衡点,;密切监控,让患者有安全感,但又不能使患者过分依赖。

4、治疗虽应遵循运动发育顺序的规律,但非一成不变,可以根据患者的具体情况和对动作的控制能力,因人而异。

第三篇专业知识第二十五节 Bobath技术一、概述1、定义通过抑制不正常的姿势、病理性反射或异常运动模式,尽可能诱发正常运动,达到提高患者日常生活活动的能力。

是神经发育技术方式之一。

2、目的改善和提高患者生活自理能力,增强运动功能。

3、途径①维持正常姿势控制;②抑制异常病理反射和异常运动模式;③控制痉挛。

4、特点①遵循人体发育的规律,制定的针对运动功能障碍的训练方法,特别是关键点的控制是此技术手法操作的核心。

②利用各种反射促进或抑制肌肉张力和平衡反应,增加运动功能。

③采用感觉刺激帮助肌张力的调整。

5、原则①关键点的选择与施用。

②应用反射性抑制模式控制肢体的张力。

二、治疗原理1.利用反射性抑制模式脑损伤后,由于中枢神经系统病变导致原始反射延期消失(脑瘫)或再次出现(偏瘫),或出现病理反射。

利用反射性抑制模式抑制紧张的肌张力,诱发拮抗肌张力增加。

2.利用基本反射模式正确的运动感觉对改善和提高运动能力十分重要,而且各种功能性技能都是以姿势控制、翻正反射、平衡反射和其它保护性反射以及伸手、抓握和松开等基本反射模式为基础的。

3.按照运动发育顺序训练基于人体的正常运动发育过程,由头到脚、由近端到远端,缓解痉挛也应先从运动控制的中心点,头和躯干开始,再遵循上肢由肩到手,下肢由髋到足的由近端到远端发育顺序进行。

第二十六节 Brunnstrom技术一、概述1、定义在中枢神经系统损伤初期,利用协同运动等病理运动模式和反射模式作为促进手段,然后再把这些运动模式逐步修整成功能性运动,以恢复运动控制能力的方法。

2、目的(1)早期通过健侧抗阻随意运动而使兴奋扩散,以引出患侧联合反射,使较弱肌肉发生收缩;(2)使患者体验运动感觉,将与随意用力相结合,产生半随意运动;(3)应用于功能性活动中,以便反复训练,使控制能力得到增强,动作渐趋完善;(4)利用各种感觉刺激增强治疗作用;(5)通过大脑皮质水平来调节运动和提高控制能力,训练患者主动参与随意用力,促进中枢神经系统功能。