第十四章 中生代的古生物、古地理和古构造

- 格式:ppt

- 大小:47.69 MB

- 文档页数:74

古生物资料华北板块的形成史太古宙→陆核的形成期早元古代→原地台形成期中-新元古代→似盖层和盖层形成期阜平运动:是指太古宙末期(26-25亿年)发生于华北地区的构造运动,伴随该运动发生了大量的岩浆活动、变质作用,同时地壳发生了强烈的褶皱和剥蚀作用,该运动使该地区Ar 活动类型沉积物固化、硅铝质地壳增大—华北古陆核吕梁运动:是指早元古代末期(19-18亿年前)发生于华北地区的构造运动,伴随该运动发生了岩浆活动、变质作用,同时地壳发生了强烈的褶皱和剥蚀作用,该运动使Ar分散的陆核进一步固化、联合成为更大的陆块----华北地台或板块的基底-华北原地台-华北板块的雏扬子板块形成史1)无肯定的Ar基底,推测有。

证据:在广西摩天岭发现锆石(28.5亿年),(2001年报道有32亿年的基底)。

2)Pt1很零星,如武当山的武当群(22亿年)、川西的河口群(17-19亿年)、云南的康定群和四川盆地的航磁异常。

3)Pt2以后为原地台(似盖层)发育阶段晋宁运动:是指晚元古代晚期(10-8亿年间)发生于扬子地区的构造运动,该运动使得川鄂地块周围的边缘海以及下扬子的海槽全部褶皱升起,伴随该运动发生了大量的花岗岩类的侵入以及区域变质作用,最终形成了扬子板块的基底。

早古生代生物界寒武纪1 小壳动物群;震旦纪末期出现、寒武纪初大量繁盛,个体微小(1—2mm),具外壳的多门类海生无脊椎动物群。

意义:第一个广布的带壳生物群,寒武纪的起点.澄江动物群: 寒武系底部继小壳动物群之后出现的第一个多门类混生生物群。

主要门类有海绵、腔肠、栉水母、节肢、鳃曳、叶足、腕足、古虫、脊索动物门和步带类、星虫、毛颚动物及藻类。

其地层的沉积环境为正常-风暴浪基面之间, 年龄520Ma.意义:是寒武纪初期生物大爆发的典型代表。

三叶虫是继小壳动物后最早繁盛的带壳动物寒武纪三叶虫属种繁多,演化迅速,生态分异明显,是寒武纪地层划分对比的重要依据寒武纪次要生物门类;腕足、古杯、海绵动物门等奥陶纪生物最能体现早古生代生物界特点地层意义重要的门类——笔石志留纪重要化石门类:笔石S1:除双笔石外,单笔石开始繁盛S2-3:几乎全部为单笔石科动物中国东部早古生代古地理华北板块—∈13—O1滨浅海沉积; O2-C1缺失其南(?)、北(?)为大洋环境扬子板块—相对稳定的滨浅海沉积环境北缘:南秦岭裂谷盆地东南缘:华南被动大陆边缘及华南裂谷盆地、华夏板块扬子板块寒武纪古地理特征寒武纪时扬子区海侵广泛,地层稳定。

第一章绪论一、名词解释古生物学地史学古生物地史学二、问答题1.试述古生物地史学的发展历史及其相应的重大事件。

第二章化石的形成与古生物学一、名词解释化石实体化石模铸化石遗迹化石化学化石自然分类二名法二、问答题1.试述化石形成的过程及保存条件。

2.简要说明研究化石的方法及意义。

第三章生命的起源与生物的进化一、名词解释物种绝灭假绝灭种系代谢生态代替背景绝灭大规模绝灭生物演化的不可逆性特化趋同趋异二、问答题1.论述生物演化的过程、生物进化的特点及规律。

第四章古生物的主要门类(一)——无脊椎动物及半索动物一、名词解释蜓的隔壁和旋脊头足类缝合线四射珊瑚中柱面线胎管线管胞管笔石枝笔石体笔石簇二、问答题1.所学古生物门类中哪些类别具有两个壳瓣?如何从硬体形态构造来区别它们(列表比较)2.试述四射珊瑚的构造带型的特征及地史分布,并各举一例说明。

3.试述不同地质时期蜓的演化特征。

4.论述各地质时期笔石体的特征。

第五章古生物的主要门类(二)——脊索动物及古植物一、名词解释恐龙羊膜卵古植物学石松植物的叶座叶痕二、问答题1.简述植物界演化的主要阶段。

2.试述两栖纲、爬行纲、鸟纲、哺乳纲动物适应环境生存的进步性特点。

第六章生物与环境一、名词解释群落特征种生态系统优势种指相化石二、问答题1.举例说明应用古生物学分析环境的方法有哪些?第七章地层形成的沉积环境和沉积作用一、名词解释沉积相沉积环境瓦尔特相律相标志交错层理递变层理准同生变形构造地层叠覆律海进海退超覆退覆沉积旋回穿时二、问答题1. 沉积环境的识别标志有哪些?并举例说明之。

2. 简述几种主要沉积环境的沉积特征。

3. 详细叙述地层形成的沉积作用有哪些?第八章地层单位和地层系统一、名词解释地层对比地层划分岩石地层单位组年代地层单位生物地层单位延限带顶峰带组合带层型二、问答题1. 试述地层划分的依据和地层对比原则及方法。

2. 列表对比岩石地层单位、年代地层单位、生物地层单位,注意它们之间的相互关系。

古生物地史学绪论1.什么是古生物学,地史学?古生物学:是研究地史时期的生物及其开展规律的科学。

①以保存在地层中的生物遗体和遗迹为对象,②研究古生物的形态、构造、分类、生态、地理及地史分布和演化开展规律。

③了解生命的起源,生物进化,说明生物界的开展史,充实和提高生物进化理论,④解决地层时代的划分和比照,恢复古地理,古气候。

地史学:是研究地壳开展历史的科学,研究内容包括生物开展史,沉积作用〔及古地理变迁〕开展史,地壳构造开展史等方面。

2.研究古生物学的意义?①再造地史时期中的古地理,古气候,恢复古代的自然地理环境.再造古地理,古气候:依据不同的生物相代表不同的生活环境②探讨各地质时期古地理环境的变化及演变规律,提醒有关沉积矿产的形成和分布规律。

③建立地质年代系统,地层层序律,生物层序律第一篇古生物学第一章古生物学的根本概念化石是保存在地层中的古生物遗体和遗迹。

遗体是保存的生物体本身局部,遗迹那么是被保存下来的生物生活活动的痕迹。

: b.迅速掩藏、密封冷冻或枯燥化石的保存类型:a实体化石b模铸化石c遗迹化石〔1〕矿物填充作用〔2〕置换作用〔3〕升溜作用底栖生物,游泳生物,浮游生物分布范围广,原地埋藏,适应性狭窄,并且能够反映某种气候特征的化石第二章古无脊椎动物致密层,透明层,疏松层,蜂巢层〔1〕单带型〔仅有隔壁和横板〕〔2〕双带型〔具有隔壁横板和鳞板〕〔3〕三带型〔具有隔壁,横板,鳞板,及中轴或中柱〕〔4〕泡沫型〔隔壁不连续呈刺状,横板和鳞板均呈泡沫状〕蜓是灭绝的海生有孔虫,分布于石炭,二叠纪。

小纺锤蜓:中石炭纪六方珊瑚:泥盆纪贵州珊瑚:早石炭纪弓石燕:晚泥盆世至早石炭世震旦角石:中奥陶世尖棱菊石:晚泥盆世蝙蝠虫:晚寒武世王冠虫:志留纪叉笔石:奥陶纪弓笔石:中志留纪第三章古脊椎动物脊椎动物由无颌纲开场进化到鱼纲,其中盾皮鱼亚纲,为现代鱼的祖先,已经灭绝,硬骨鱼中总鳍鱼开展成为古老的两栖类;接着开展到两栖纲,其中鱼石螈是最古老的两栖类化石;两栖动物进化出羊膜卵向陆地开展,进化成爬行纲;爬行纲的一个旁支进化成了鸟类,最早的鸟类出现在晚侏罗世,即始祖鸟;爬行纲的另一个分支开展成为哺乳纲,其中人类是最高等的哺乳动物。

第一章地质构造:组成地壳或岩石圈的岩层或岩体等,在内外地质动力作用下所产生的各种变形构造地质学:研究地壳上各级各类地质构造的发生、发展、演化及其与矿产分布、地震、工程稳定性、环境演化等的关系的一门学科。

面状构造产状要素:走向、倾向、倾角。

方位角法:倾向+倾角(45 °∠ 30 °) 象限角法:走向+倾角+倾向(N30°E, 45 ° SE)线状构造产状要素:倾伏、侧伏。

倾伏:倾伏向+倾伏角,如:330 °∠ 20 °或 N30°W,20°侧伏:侧伏角+侧伏向/构造面产状,如: 20°S/N30°E,45 °SE 。

水平岩层:岩层倾角小于5度左右的岩层。

水平岩层特征:地质时代较新的岩层位于较老岩层之上;水平岩层的地质界限随着地形等高线的弯曲而弯曲;水平岩层的厚度等于岩层顶面和底面的标高差;水平岩层上、下层面出露界限之间的水平距离(露头宽度)的变化受岩层厚度和地面坡度的影响。

岩层厚度等于顶底面标高之差;出露宽度与地层厚度和地面坡度有关。

岩层厚度相同,岩层倾向与坡向相同,坡度越缓,岩层出露越少,与坡度成正比;岩层厚度相同,岩层倾向与坡向相反,坡度越缓,岩层出露越大,与坡度成反比;坡度、厚度不变时,露头宽度决定于岩层倾角,倾角与宽度成反比。

倾斜岩层:在地壳运动的影响下,水平岩层的产状可以发生改变,形成和水平岩层面有一定交角并朝一个方向倾斜的岩层。

倾斜岩层基本特征:倾斜岩层在野外和地形地质图上成条带状分布,切割地形等高线;在没有发生倒转的前提下,顺着岩层的倾向,岩层的时代有老到新排列;横穿沟谷的岩层倾角越大,岩层的条带越接近直线状,若岩层的倾角越小,则岩层越弯曲。

倾斜岩层的厚度:真厚度(h)=铅直厚度(H)×cosα(真厚度永远小于或等于铅直厚度)视厚度(h’)=铅直厚度(H)×cosβ(真厚度永远小于视厚度)V字形法则:1.岩层的倾向与地面的坡向相反时,岩层的界限与地形等高线的弯曲方向相同,即“相反相同”,但岩层界限弯曲的曲率小于地形等高线的曲率;2.当岩层的倾向与地面的坡向相同时,岩层的倾角大于地面坡度角时,岩层的露头界限与地向等高线成相反方向,即“相同相反”;3。

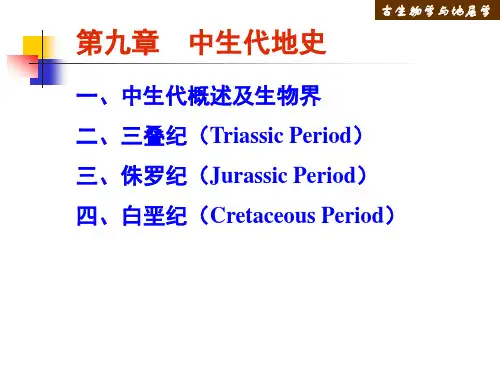

14. 中生代中生代距今2.50—0.65亿年——中生界(Mz)。

三叠纪:距今2.50—2.08亿年——三叠系(T)。

侏罗纪:距今2.08—1.35亿年——侏罗系(J)。

白垩纪:距今1.35—0.65亿年——白垩系(K)。

地理变化海西运动使世界许多地区隆起,形成联合古陆;侏罗纪和白垩纪频遭大范围海侵,总趋势为陆地面积增大。

中生代:古生代末形成的联合古大陆,特别是冈瓦纳古陆,显著分裂漂移;位于太平洋板块俯冲带边缘的环太平洋地带地壳运动十分强烈,地理环境多变化。

生物界在新环境中又有了新的进化和飞跃。

裸子植物代替了蕨类植物;爬行动物代替了两栖动物。

白垩纪末期恐龙类爬行动物全部绝灭。

14.1 中生代生物界的新发展14.1.1 裸子植物时代中生代陆地面积空前扩大,地形分异,气候复杂。

喜湿热的蕨类植物因不适应海西运动后干湿冷热多变的大陆环境,逐渐衰退。

晚二叠世初露头角的裸子植物,中生代迅速发展。

因此,中生代又称裸子植物时代。

最主要的代表植物:苏铁、银杏、松柏等类。

此外,有些新兴起的蕨类(主要是真蕨),如枝脉蕨,锥叶蕨等虽然还相当繁茂,但已退居次要地位。

繁盛的裸子植物和蕨类植物,是主要的造煤植物。

中生代,特别是侏罗纪,是仅次于石炭二叠纪的造煤时代。

早白垩世晚期,地史上第一次出现被子植物,到晚白垩世终于取代了裸子植物,在大陆占统治地位。

与动物演化相比,植物界比动物界提前半个纪进入新生代。

中生代景观中生代植物化石14.1.2 爬行动物时代中生代爬行动物高度发展,也称爬行动物时代。

石炭二叠纪的两栖类,不能完全脱离有水环境。

爬行动物则可完全在陆地环境中生活,最占优势的一类就是恐龙。

恐龙是中生代一类爬行动物的总称。

分两大类:一类叫蜥龙类,它又分为素食的蜥脚类和肉食的兽脚类;一类叫鸟龙类,这一类都是素食的。

恐龙的身体大小、形状、生活习性等各不相同,种类很多。

海陆空三个领域都成了爬行动物生活的场所。

中国中生代是大陆环境,发现了非常丰富的恐龙化石(包括恐龙蛋和足痕)。

中、古生代地史总结中生代地史特征总结晚古生代地史特征总结晚古生代地史特征总结一、.华南板块1、地层发育特征泥盆纪:早泥盆开始,华南地区自西南滇黔桂逐渐向北东方向发生海侵,发育深水泥灰岩沉积,中上泥盆以海陆交互的泥质砂岩沉积为主石炭纪:早石炭为华夏古陆西缘的浙西——江西大部——粤东一带为主的陆源碎屑岩沉积,晚石炭为白云岩和灰岩广泛沉积。

二叠纪:二叠纪是遭遇了玩古生代中最大的海侵,主要以灰岩和碳酸盐为主。

2、古生物化石泥盆纪以鱼类,双壳类和介形类为主,并见腕足化石。

石炭纪有海相底栖化石为主,珊瑚,腕足,层孔虫比较常见。

二叠纪含丰富的蜓类及珊瑚化石,还有大量植物化石,偶见浮游类的菊石化石。

3、沉积相类型泥盆纪:中上泥盆为海陆交互和滨浅海相沉积,下扬子区为陆相沉积。

石炭纪:早石炭为陆源冲积沉积晚石炭为滨浅海沉积。

二叠纪:早二叠为潮坪碳酸盐沉积,中二叠为海陆交互相沉积,晚二叠为滞留还原条件下的沉积。

4、沉积厚度泥盆纪不详,石炭纪沉积厚度课超过800m,二叠纪不详 5、地壳运动特征泥盆纪华南板块在加里东运动后,东南加里东造山带隆起,扬子主体上升为陆,除桂东南钦—防地区存在残存海槽和滇东一带见陆相泥盆纪和志留纪连续过度外,华南其他地区均剥蚀的古陆或山地。

石炭纪海侵主要分布于滇黔桂湘地区,华夏古陆西缘的浙江——江西大部——粤东一带为陆源沉积,下扬子地区开始出现海相沉积晚石炭海侵范围扩大。

二叠纪遭遇了玩古生代中最大的海侵,与华北—柴达木板块的大陆面貌成对比。

6、沉积矿产含煤地层层位较多,但分布面积和规模一般不如北方大。

此外,锰矿含矿层位较多,沉积环境主要为古陆边缘浅海地带。

7、古气候变化华南地区属于热带潮湿气候带,水温较低,但是部分地区明显还处于干燥气候的古气候标志,在二叠世后期,发生了旋回式海侵,并且发育缺氧环境。

二、华北板块1、地层发育泥盆纪:内部尚未发现沉积记录,估计处于古陆剥蚀状态石炭纪:早期为碎屑岩沉积为主,晚石炭慢慢沉降成为海陆交互相沉积。