6号溶剂残留检测整体解决方案书

- 格式:doc

- 大小:89.50 KB

- 文档页数:2

溶剂残留检测程序一.打开气相色谱仪1.用于测溶残的样品要求用新样品瓶装,并且没有在有溶剂的地方打开过口。

2.将待测样品摇匀,准确称量25.00g到一个溶残瓶(105度120分钟烘后)中,塞好胶塞,50度水浴40±5min,用100μL微量进样器抽取溶残瓶内样品上方气体,置换三次以上,最后抽取100μL,迅速打入气相色谱进样器内,同时按下N2010色谱工作站上的开始图标开始检测。

3.检测完成,若发现自动积分基线不平,或者没有自动积分,需要进行手动积分。

4.手动积分方法:根据峰的形状修改起始点和结束点,根据基线的波动情况增减峰,比如由于基线本身波动形成的小碎峰,峰面积一般不大于200,而且出现频繁,需要删去; 5.出峰位置:正己烷溶剂在1分钟处出现,乙丙醚溶剂峰紧跟在正己烷溶剂峰后面出现,乙酸乙酯溶剂在1.7min处出峰,95%乙醇溶剂在2.6min左右出峰,甲醇溶剂出峰时间比较长,一般从3min开始到8min左右结束;根据这些出峰位置,如果样品中没有甲醇溶剂,一般4min以后没有峰出现,若有尖峰出现,属于仪器的突然波动应该删去,如果调整峰时出现手动积分无效,可以重新操作,或者把需要修改的峰删去,再根据需要添加峰。

二、附件:气相色谱使用规定1.计算办法计算时,样品中含有那些溶剂就以那些溶剂为标准样.即出、入库辣椒红、辣椒精采用95%乙醇溶剂分离的用乙丙醚和95%乙醇溶剂为标准样,用甲醇溶剂分离的用乙丙醚和甲醇溶剂为标准样;红辣素用乙丙醚溶剂为标准样;进厂色拉油用正己烷溶剂为标准样2. 进样器管理及使用2.1所有进样器购买后进行编号,使用时按编号顺序使用并记录在质检气相检测登记相应的表中;2.2正常情况下使用一根进样器,另外备用一根进样器,其余进样器放集中保管;2.3不允许把进样器的拉杆拔出;2.4进样器每用一天,清洗一次,每天早晨清洗前一天用的,用甲醇清洗后,再用纯净水冲洗,之后105度烘120分钟,不要打开烘箱门,自然降到室温,取出备第二天使用;2.5检测有异常时,如怀疑进样器有问题,需使用备用进样器进行比较;2.6当使用的进样器损坏或报废时,再从一楼办公室领用一根新进样器,使用前先用新进样器校准原来进样器;3 .进样的基本要求3.1缓慢匀速:是指取样时缓慢匀速,保证进样器中没有别的物质;3.2快速:是指取样后送进仪器要快,工作站起动要快,尽量做到进样与起动工作站同时进行,样品应进入汽化室中载气流速的区域;3.3重复:是指取样要重复、送入仪器的操作也要重复,即每次进样时尽量做到一致,以保证保留时间一样;3.4进样器温度要正确设置;进样汽化温度要设置正确,要高于试样的平均沸点,温度太低会造成高沸点组份汽化不完全,温度太高,可能会引起某些组份的分解。

残留溶剂测定法药品中的残留溶剂系指在原料药或辅料的生产中,以及在制剂制备过程中使用的,但在工艺过程中未能完全去除的有机溶剂。

药品中常见的残留溶剂及限度见附表1,除另有规定外,第一,第二,第三类溶剂的残留限度应符合附表1中的规定;对其他溶剂,应根据生产工艺的特点,制定相应的限度,使其符合产品规范,药品生产质量管理规范(GMP)或其他基本的质量要求。

本法照气相色谱法(通则0521)测定。

色谱柱1,毛细管柱除另有规定外,极性相近的同类色谱柱之间可以互换使用。

(1)非极性色谱柱固定液为100%的二甲基聚硅氧烷的毛细管柱。

(2)极性色谱柱固定液为聚乙二醇(PEG-20M)的毛细管柱。

(3)中极性色谱柱固定液为(35%)二苯基-(65%)甲基聚硅氧烷、(50%)二苯基-(50%)二甲基聚硅氧烷、(35%)二苯基-(65%)二甲基聚硅氧烷、(14%)氰丙基苯基-(86%)二甲基聚硅氧烷、(6%)氰丙基苯基-(94%)二甲基聚硅氧烷的毛细管柱等。

(4)弱极性色谱柱固定液为(5%)苯基-(95%)甲基聚硅氧烷、(5%)二苯基-(95%)二甲基聚硅氧烷共聚物的毛细管柱等。

2,填充柱以直径为0.18~0.25mm的二乙烯苯-乙基乙烯苯型高分子多孔小球或其他适宜的填料作为固定相。

系统适用性试验(1)用待测物的色谱峰计算,毛细管色谱柱的理论板数一般不低于5000,;填充柱的理论板数一般不低于1000。

(2)色谱图中,待测物色谱峰与其相邻色谱峰的分离度应大于1.5。

(3)以内标法测定时,对作品溶液连续进样5次,所得待测物与内标物峰面积之比的相对标准偏差(RSD)应不大于5%;若以外标法测定,所得待测物峰面积的RSD应不大于10%。

供试品溶液的制备1,顶空进样除另有规定外,精密称取供试品0.1~1g;通常以水为溶剂;对于非水溶性药物,可采用N,N-二甲基甲酰胺,二甲基亚砜或其他适宜溶剂;根据供试品和待测溶剂的溶解度,选择适宜的溶剂且应不干扰待测溶剂的测定。

0861残留溶剂测定法药品中的残留溶剂系指在原料药或辅料的生产中,以及在制剂制备过程中使用的,但在工艺过程中未能完全去除的有机溶剂。

药品中常见的残留溶剂及限度见附表1,除另有规定外,第一、第二、第三类溶剂的残留限度应符合附表1中的规定;对其他溶剂,应根据生产工艺的特点,制定相应的限度,使其符合产品规范、药品生产质量管理规范(GMP)或其他基本的质量要求。

本法一般采用色谱法,如照气相色谱法(通则0521)测定。

色谱柱1. 毛细管柱除另有规定外,极性相近的同类色谱柱之间可以互换使用。

(1)非极性色谱柱固定液为100%的二甲基聚硅氧烷的毛细管柱。

(2)极性色谱柱固定液为聚乙二醇(PEG-20M)的毛细管柱。

(3)中极性色谱柱固定液为(35%)二苯基-(65%)甲基聚硅氧烷、(50%)二苯基-(50%)二甲基聚硅氧烷、(35%)二苯基-(65%)二甲基聚硅氧烷、(14%)氰丙基苯基-(86%)二甲基聚硅氧烷、(6%)氰丙基苯基-(94%)二甲基聚硅氧烷的毛细管柱等。

(4)弱极性色谱柱固定液为(5%)苯基-(95%)甲基聚硅氧烷、(5%)二苯基-(95%)二甲基硅氧烷共聚物的毛细管柱等。

2. 填充柱以直径为0.18~0.25mm的二乙烯苯-乙基乙烯苯型高分子多孔小球或其他适宜的填料作为固定相。

系统适用性试验(1)用待测物的色谱峰计算,毛细管色谱柱的理论板数一般不低于5000;填充柱的理论板数一般不低于1000。

(2)色谱图中,待测物色谱峰与其相邻色谱峰的分离度应大于1.5。

(3)以内标法测定时,对照品溶液连续进样5次,所得待测物与内标物峰面积之比的相对标准偏差(RSD)应不大于5%;若以外标法测定,所得待测物峰面积的RSD 应不大于10%。

供试品溶液的制备1. 顶空进样除另有规定外,精密称取供试品0.1~1g;通常以水为溶剂;对于非水溶性药物,可采用N,N-二甲基甲酰胺、二甲基亚砜或其他适宜溶剂;根据供试品和待测溶剂的溶解度,选择适宜的溶剂且应不干扰待测溶剂的测定。

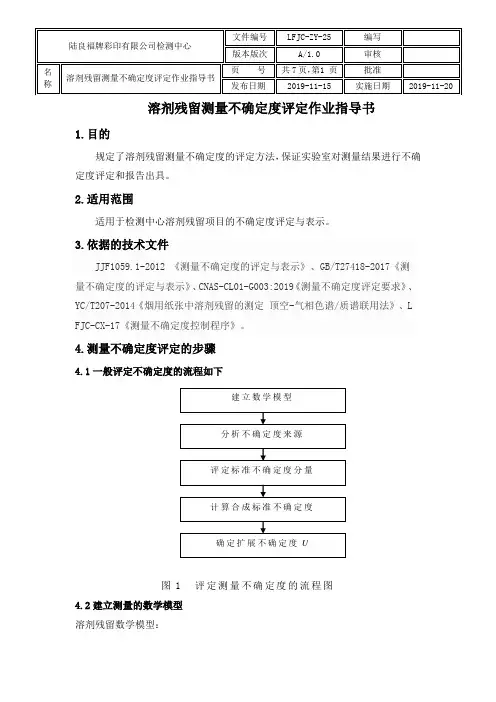

溶剂残留测量不确定度评定作业指导书1.目的规定了溶剂残留测量不确定度的评定方法,保证实验室对测量结果进行不确定度评定和报告出具。

2.适用范围适用于检测中心溶剂残留项目的不确定度评定与表示。

3.依据的技术文件JJF1059.1-2012 《测量不确定度的评定与表示》、GB/T27418-2017《测量不确定度的评定与表示》、CNAS-CL01-G003:2019《测量不确定度评定要求》、YC/T207-2014《烟用纸张中溶剂残留的测定顶空-气相色谱/质谱联用法》、L FJC-CX-17《测量不确定度控制程序》。

4.测量不确定度评定的步骤4.1一般评定不确定度的流程如下图1 评定测量不确定度的流程图4.2建立测量的数学模型溶剂残留数学模型:称溶剂残留测量不确定度评定作业指导书发布日期2019-11-15 实施日期2019-11-20()()22001111011110========⎛⎫⎛⎫--⎪ ⎪⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭===⎛⎫⎛⎫⎪ ⎪⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭∑∑∑∑∑∑∑∑n k n ki ij i iji j i jij i ijn k n ki ij ij i ij iji j i jij i ijMs Vs W PVy VsX X X XS V Vd SX XCK Ms Vs x W PVy Vs xS V Vd S式中:C——VOC含量(单位:mg∙m-2);K——工作曲线斜率(单位:U(m2∙mg-1);X——定量离子峰面积(单位:U);X0——空白试验定量离子峰面积(单位:U);k——标准工作溶液平行测定次数;n——工作曲线数据点个数(标准工作溶液级数);x ij——第i级标准工作溶液第j次测定,定量离子峰面积(单位:U);Vs ij——第i级标准工作溶液第j次测定,标准工作溶液加入体积(1mL);S ij——第i级标准工作溶液第j次测定,原纸加入面积(单位:m2);W——标样质量(单位:mg);P——标样纯度;V0——标准储备液的定容体积(100mL);Vy i——第i级标准工作溶液中标准储备液移取体积(单位:mL);Vd i——第i级标准工作溶液的定容体积(100mL);Ms i——第i级标准工作溶液中VOC浓度(单位:mg∙mL-1)。

人用药品注册技术要求国际协调会ICH H ARMONISED G UIDELINEICH 协调指导原则杂质:残留溶剂的指导原则 Q3C(R6)最终版本2016年 10 月 20日本指导原则由相应的ICH 专家工作组制定,并根据ICH 进程已提交给管理当局征询意见。

在ICH 进程的第四阶段,最后的草案被推荐给欧盟、日本、美国、加拿大和瑞士的管理机构采纳。

Q3C(R6)文件历史母指导原则:杂质:残留溶剂的指导原则对母指导原则所含THF的PDE信息的修订修订母指导原则所含NMP的PDE信息母指导原则:杂质:残留溶剂的指导原则对母指导原则所含异丙基苯的PDE信息的修订修订母指导原则所含甲基异丁基酮的PDE信息,并纳入三乙胺的PDE乙二醇PDE修正I MPURITIES: G UIDELINE FOR R ESIDUAL S OLVENTS杂质:残留溶剂的指导原则TABLE OF CONTENTS目录PART I:IMPURITIES: GUIDELINE FOR RESIDUAL SOLVENTS (4)第一部分:杂质:残留溶剂的指导原则 (4)1.INTRODUCTION引言 (4)2.SCOPE OF THE GUIDELINE 指导原则的适用范围 (5)3.GENERAL PRINCIPLES通则 (6)3.1Classification of Residual Solvents by Risk Assessment基于风险评估的残留溶剂的分类 (6)3.2 Methods for Establishing Exposure Limits 建立暴露限度的方法 (6)3.3 Options for Describing Limits of Class 2 Solvents 2 类溶剂限度的表示方法 (7)3.4 Analytical Procedures分析方法 (9)3.5 Reporting levels of residual solvents残留溶剂的报告水平 (9)4.LIMITS OF RESIDUAL SOLVENTS 残留溶剂的限度 (10)4.1 Solvents to Be Avoided应避免的溶剂 (10)4.2 Solvents to Be Limited应限制的溶剂 (10)4.3 Solvents with Low Toxic Potential低潜在毒性的溶剂 (12)4.4 Solvents for which No Adequate Toxicological Data was Found 没有足够毒理学数据的溶剂 (13)GLOSSARY术语 (14)APPENDIX 1. LIST OF SOLVENTS INCLUDED IN THE GUIDELINE附录 1:指导原则中包括的溶剂列表 (15)APPENDIX 2. ADDITIONAL BACKGROUND附录 2:其他背景 (18)APPENDIX 3. METHODS FOR ESTABLISHING EXPOSURE LIMITS附录 3:建立暴露限度的方法 (19)PART II:IMPURITIES: RESIDUAL SOLVENTS (MAINTENANCE)PDE FOR TETRAHYDROFURAN第二部分:杂质:残留溶剂(修订)四氢呋喃的 PDE (23)PART III:IMPURITIES : RESIDUAL SOLVENTS (MAINTENANCE) PDE FOR N-METHYLPYRROLIDONE (NMP) 第三部分:杂质:残留溶剂(修订)N-甲基吡咯烷酮(NMP)的 PDE25 PART IV:IMPURITIES : RESIDUAL SOLVENTS (MAINTENANCE) PDE FOR CUMENEICH Harmonised Tripartite Guideline第四部分:杂质:残留溶剂(修订)异丙基苯的 PDE (27)PART V:IMPURITIES : RESIDUAL SOLVENTS (MAINTENANCE)PDE FOR TRIETHYLAMINE AND PDE OF METHYLISOBUTYLKETONE第五部分:杂质:残留溶剂(修订)三乙胺的 PDE 和甲基异丁基酮的 PDE (31)PART I:IMPURITIES: GUIDELINE FOR RESIDUAL SOLVENTS第一部分:杂质:残留溶剂的指导原则Having reached Step 4 of the ICH Process at the ICH Steering Committee meeting on 17 July 1997, this Guideline is recommended for adoption to the three regulatory parties to ICH在 1997 年 7 月 17 日的 ICH 指导委员会会议上进入 ICH 进程第四阶段,并建议 ICH 的三方监管机构采纳该指导原则1.INTRODUCTION引言The objective of this guideline is to recommend acceptable amounts for residual solvents in pharmaceuticals for the safety of the patient. The guideline recommends use of less toxic solvents and describes levels considered to be toxicologically acceptable for some residual solvents.本指导原则旨在建议为保证患者安全而应规定的药物中残留溶剂的可接受量。

阿莫西林残留溶剂分析方法验证方案文件编号: VP-01-06-00-041方案起草方案审核方案批准生效日期:年月日1、概述在阿莫西林制备工艺中,使用了甲醇与丙酮两种对人体具有危害的二类溶剂,我公司为了确保阿莫西林原料中甲醇与丙酮的残留在国家要求范围内,开发了阿莫西林胶囊中甲醇与丙酮残留的检测方法,按照《中国药典》2015年版的要求对此检测方法进行方法学验证。

2、验证目的证明本方法能满足阿莫西林原料中甲醇与丙酮的残留溶剂测定,确保阿莫西林原料中甲醇与丙酮的残留溶剂检测方法准确、重现并耐用,检测结果数据真实可靠。

3、验证范围本验证方案适用于阿莫西林中甲醇与丙酮的残留溶剂检验方法验证。

4、确认小组成员及职责5、验证前的风险评估5.1验证小组人员按照《质量风险管理规程》,对分析方法进行了风险评估,确定了需进行方法确认的项目。

5.1.1严重性(S):危害可能产生后果的程度。

严重程度分为五个等级。

5.1.2可能性(P):影响检测结果的事件发生的可能性频率或概率,建立以下五个等级:5.1.3可检测性(D):检测到异常情况存在的能力的程度,定义如下:5.2风险优先数量等级判定(RPN)5.2.1风险等级判定标准的确定RPN是事件发生的严重程度、可能性和可探测性三者乘积,用来衡量可能的仪器缺陷,以便采取可能的预防措施。

RPN = Severity(严重程度)×Possibility(发生的可能性)×Detection(可探测性)5.2.2风险评价和处理注:当RPN≤8,但严重性S为5时,仍需按中等以上风险进行后续控制。

5.3风险分析6、验证前的准备6.1人员培训在本方案实施前,已对方案实施过程中涉及人员进行培训,以保证方案顺利实施,做好培训记录,培训记录见表1。

表1 训确认表7、验证内容7.1验证项目及可接受标准7.2仪器配置检查(见表2)表2仪器配置表7.3验证所用的试剂及样品(见表3)表3验证所用试剂及样品7.3实验条件:检测器:FID(氢火焰离子化检测器)色谱柱:WEL-624 30m×0.32mm×0.25um升温程序:50℃,维持6min,60℃/min的速率升温至240℃,维持3分钟进样口温度:200℃检测器温度:260℃载气:氮气流速:2.98 ml/min分流比1:1 进样方式:顶空进样,顶空瓶平衡温度80℃,平衡时间30min7.4方法学验证7.4.1专属性试验7.4.1.1目的:确定所需测定的目标溶剂可以很好的分离,并且不会受到来自溶媒及可能出现的杂质的干扰。

溶剂残留方法学溶剂残留方法学是指在药物、食品、化妆品、环境等领域中,对于溶剂在样品中的残留进行检测和分析的一种方法体系。

溶剂残留的检测是非常重要的,因为溶剂在生产和使用过程中可能会残留在样品中,对人体健康和环境造成潜在的风险。

溶剂残留的检测方法主要包括物理方法和化学方法两个方面。

物理方法主要是通过物理性质的差异来实现溶剂残留的分离和检测,如气相色谱法、液相色谱法、固相微萃取法等;化学方法则是通过化学反应来实现溶剂残留的检测,如显色反应、化学分析法等。

气相色谱法是一种常用的溶剂残留检测方法。

该方法利用样品中残留的溶剂挥发性的特点,通过溶剂在色谱柱中的分离和检测来确定其残留量。

溶剂残留的量与色谱峰的面积成正比,通过对标准品进行校准可以确定残留量。

液相色谱法也是一种常用的溶剂残留检测方法。

与气相色谱法不同的是,该方法使用液体作为移动相,将样品中的溶剂残留通过色谱柱进行分离,再利用紫外光谱检测器或荧光检测器进行检测和分析。

固相微萃取法是一种新兴的溶剂残留检测方法,具有分析速度快、灵敏度高、操作简便等优点。

该方法通过吸附剂将样品中的溶剂残留吸附在其表面,然后再将其洗脱和测定。

固相微萃取法可以与气相色谱法、液相色谱法等联用,提高溶剂残留的分析效果。

在溶剂残留的化学方法中,显色反应是一种常用的方法。

显色反应是指溶剂与添加的试剂发生化学反应,产生显色物质,通过测定显色物质的色度或荧光强度来确定溶剂的残留量。

这种方法操作简单,检测速度快,但对试剂的选择和条件的控制要求较高。

化学分析法是一种精确度较高的溶剂残留检测方法,通过化学反应或化学分析仪器测定样品中溶剂的含量。

常用的化学分析方法有滴定法、电位滴定法、静电计时法等。

这些方法具有较高的准确性和精确度,但操作更为复杂,需要严格的实验条件和仪器设备。

总之,溶剂残留方法学是一个涉及很多领域的重要研究方向,不同的溶剂残留检测方法各有优劣,可以根据实际需要选择适合的方法进行分析。

1.目的: 建立残留溶剂测定法(二部)检查标准操作规程, 并按规程进行检查, 保证检查操作规范化。

2.依据.2.1.《中华人民共和国药典》2023年版二部。

3.范围:合用于所有用残留溶剂测定法(二部)测定的供试品。

4.责任: 检查员、质量控制科主任、质量管理部经理对本规程负责。

5.正文:5.1.药品中的残留溶剂系指在原料药或辅料的生产中,以及在制剂制备过程中使用的,但在工艺过程中未能完全去除的有机溶剂。

药品中常见的残留溶剂及限度见附表1,除另有规定外,第一、第二、第三类溶剂的残留限度应符合表1中的规定;对其他溶剂,应根据生产工艺的特点,制定相应的限度,使其符合产品规范、药品生产质量管理规范(GMP)或其他基本的质量规定。

5.2.本法照气相色谱法(附录.E)测定。

5.3.色谱柱5.3.1.毛细管柱: 除另有规定外, 极性相近的同类色谱柱之间可以互换使用。

5.3.1.1.非极性色谱柱:固定液为100%的二甲基聚硅氧烷的毛细管柱。

5.3.1.2.极性色谱柱: 固定液为聚乙二醇(PEG-20M)的毛细管柱。

5.3.1.3.中性色谱柱:固定液为(35%)二苯基-.65%)甲基聚硅氧烷、(50%)二苯基-(50%)二甲基聚硅氧烷、(35%)二苯基-.65%)二甲基聚硅氧烷、(14%)氰丙基苯基-(86%)二甲基聚硅氧烷、(6%)氰丙基苯基-(94%)二甲基聚硅氧烷的毛细管柱等。

5.3.1.4.弱极性色谱: 柱固定液为(5%)苯基-(95%)甲基聚硅氧烷、(5%)二苯基-(95%)二甲基硅氧烷的毛细管柱等。

5.3.2.填充柱: 以直径为0.18~0.25m.的二乙烯苯-乙基乙烯苯型高分子多孔小球或其他适宜的填料作为固定相。

5.4.系统合用性实验。

5.4.1. 用待测物的色谱峰计算, 毛细管色谱柱的理论板数一般不低于5000;填充柱的理论板数一般不低于1000。

5.4.2. 色谱图中, 待测物色谱峰与其相邻色谱峰的分离度应大于1.5。

产品编号:LSJ-15

产品名称:六号溶剂标准溶液

产品规格:4ml

详细介绍:

本标准溶液主要用于浸出油脂和油料饼粕中“六号溶剂”残留含量测定的工作标准。

亦可用于相关分析方法的评价和分析过程中的质量控制。

1、制备方法

本标准溶液基体为经特殊处理的N,N-二甲基乙酰胺(DMA)。

采用国产六号溶剂,在(20±1)℃的洁净室中重量法配制。

封装于20ml顶空瓶中。

2、标准值及不确定度

3、定值方法

本标准溶液用经标准化的气相色谱分析方法定值。

4、使用及贮存

本标准溶液应贮存于低于20℃环境温度并避光的洁净处。

用前平行摇匀尽可能避免使溶液接触顶盖,开瓶后一次性使用,使用温度为(20±1)℃。

注意:瓶密封破损不得使用。

本溶液标准物质有效期为一年。

残留溶剂分析方法验证方案报告**制药股份有限公司版本号: 第1版验证名称 XX产品残留溶剂分析方法验证方案验证编号 YZ-FX-13-001(P) 页码:Page 1 of 12***产品残留溶剂分析方法验证方案20**年**月**制药股份有限公司版本号: 第1版验证名称 XX产品残留溶剂分析方法验证方案验证编号 YZ-FX-13-001(P) 页码:Page 2 of 12验证方案的起草与审批验证小组成员部门人员职责验证小组组长职责部门人员负责组织起草验证方案并按批准方案组织实施;督促验证人员做好记录;负责各阶段验证结果汇总及评价、组织起草验证报告;组织相关培训方案审核审核签名及日期验证委员会方案批准批准人批准日期方案实施日期:**制药股份有限公司版本号: 第1版验证名称 XX产品残留溶剂分析方法验证方案验证编号 YZ-FX-13-001(P) 页码:Page 3 of 12目录1. 验证目的 ..................................................................... ............................................................. 4 2. 方法简介与确认范围...................................................................... ........................................ 4 3. 标准品、供试品 ..................................................................... ................................................. 4 4. 风险评估 ..................................................................... ............................................................. 4 5. 验证的可接受标准...................................................................... ............................................ 5 6. 验证步骤 ..................................................................... ............................................................. 6 6.1系统适应性 ..................................................................... .......................................................... 6 6.2专属性 ....................................................................................................................................... 6 6.3定量限与检测限...................................................................... ................................................. 7 6.4线性 ..................................................................... . (7)6.5准确度 ..................................................................... .................................................................. 86.6精密度 ..................................................................... .................................................................. 9 6.7范围 ..................................................................... . (9)6.8耐用性 ..................................................................... .................................................................. 9 6.9样品测定 ..................................................................... ............................................................ 10 7.偏差 ..................................................................... ....................................................................... 10 8.风险的接收与评审...................................................................... .............................................. 10 9.再验证 ..................................................................... . (10)10.确认结果评审和结论...................................................................... . (10)10 11.更改历史 ..................................................................... .............................................................12. 附录 ..................................................................... . (10)**制药股份有限公司版本号: 第1版验证名称 XX产品残留溶剂分析方法验证方案验证编号 YZ-FX-13-001(P) 页码:Page 4 of 121. 验证目的根据法规的要求,分析方法应进行验证,证明采用的方法适合于相应的检测要求。

方案批准注:在方案批准部分签字表明签字者同意方案中规定的检测项目检测方法和记录要求。

在执行本方案的过程中可能会出现影响严格执行本方案的偏差,对较小的偏差将通过偏差报告的形式来解决,对于关键性偏差,如对方法的调整、对参数或接受标准的调整必须制定出增补方案并按照原方案批准程序得到批准才能进行。

所有的偏差报告和增补方案必须在提交验证报告供批准时一同提交。

目录1.概述 (3)2.参考资料 (4)3. 职责 (4)4. 色谱系统及色谱条件 (4)5. 器材与试剂 (5)6. 验证试验 (5)6.1系统适应性 (5)6.2专属性 (6)6.3耐用性 (7)6.4定量限 (7)6.5检测限 (8)6.6线性与范围 (8)6.7准确度 (9)6.8精密度 (11)7.再验证周期 (12)8.偏差及纠正措施 (12)9.最终审核和批准 (12)药品残留溶剂顶空分析方法草案 (14)1.概述1.1根据ICH对药品中残留溶剂含量的要求及盐酸噻氯匹定生产工艺,必须控制盐酸噻氯匹定生产工艺中使用到的溶剂乙醇、丁酮、甲苯、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)的残留量。

限度分别为:乙醇≤5000ppm、丁酮≤5000ppm、甲苯≤890ppm、DMF≤880ppm。

1.2分析方法草案见附件。

1.3本分析方法属于杂质定量分析,因此需要验证的项目有:系统适应性、专属性、线性、准确度、检测限、定量限、精密度、耐用性,具体参数及接受标准要求见下表:2.参考资料ICH Q3C (R3), November 2005.ICH Q2 (R1), November 2005.<467> Residual Solvents, United States Pharmacopoeia 31, November 2007. <20424> Residual Solvents, European Pharmacopoeia 6.0, June 2007.3. 职责4.1色谱系统5.表2. 器材列表6. 验证试验6.1系统适应性目的:对由分析设备、实验操作、被分析供试品组成的完整的系统进行评估。

溶剂残留方法学验证溶剂残留检查多采用气相色谱法。

一般认为残留溶剂测定属限度检查,按相关指导原则只需提供专属性、检测限、定量限及进样精密度等方法学研究资料,故未进行线性、准确度和耐用性方面研究.残留量检查究竟是属于定量还是限度检查的范畴,《化学药物残留溶剂研究的技术指导原则》中未明确规定。

考虑到药物合成情况比较复杂,根据所使用的有机溶剂种类、数量等的不同,残留溶剂研究需要进行的程度、目标也可能不同,对方法学的要求也可能随之不同.当检测结果明显低于规定限度时,通常按限度检查要求,无需得出准确含量;当检测结果明显高于规定限度(尤其当检测结果为限度边缘时),或需残留溶剂量进行含量纯度折算时,需按定量检查要求进行方法学研究。

一、系统适用性试验取对照品溶液,进样,记录色谱图.柱效:以被测物的色谱峰计,填充柱法的理论板数应大于1000,毛细管色谱柱的理论板数应大于5000。

分离度:色谱图中被测物色谱峰与其相邻色谱峰的分离度应大于1.5。

重复性:以内标法测定时,对照品溶液连续进样5次,所得被测物与内标物峰面积之比的相对标准偏差(RSD)应不大于5%;以外标法测定时,所得被测物峰面积的相对标准偏差(RSD)应不大于10%。

二、专属性1、对各种残留溶剂定位和进行混合溶剂的分离度试验,并附代表性图谱. 取各种残留溶剂对照品溶液,分别单独进样,记录色谱图。

取混合溶液,进样,记录色谱图。

2、排除供试品中的未知杂质或其挥发性热降解产物对残留溶剂的测定产生的干扰。

①如果未知杂质或其挥发性热降解产物与被测物的保留值相同(共出峰),通常采用在另一种极性相反的色谱柱系统中对相同样品进行测定,比较不同色谱系统的测定结果的方法。

如二者结果一致,则可以排除测定中有共出峰的干扰;如二者结果不一致,则表明测定中有共出峰的干扰.②热降解产物与被测物的结构相同(如甲氧基热裂解产生甲醇),通常要通过测定已知不含该溶剂的对照样品来加以判断.三、检测限和定量限检测限为信噪比3:1时相应浓度或注入仪器的量。

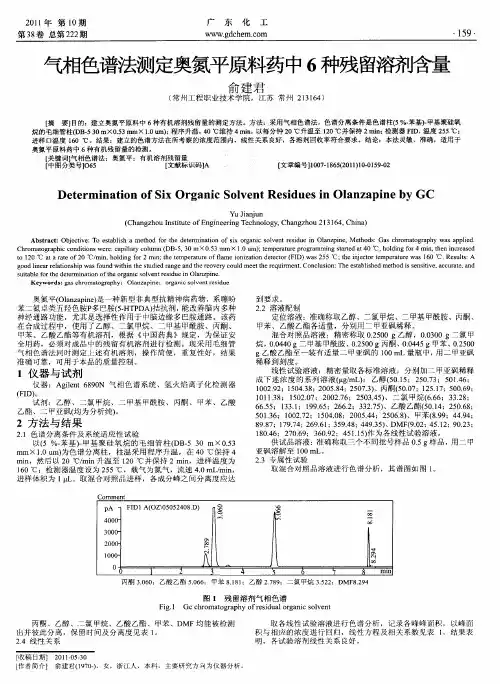

6号溶剂残留检测整体解决方案书

1.引言:

6号溶剂油又称6号溶剂,6号抽提溶剂油,外观为无色透明液体,是各种低级烷烃的混合物。产品

馏份范围较工业己烷宽,具有工业己烷类似的性质。能与除蓖麻油以外的多数液态油脂混溶,可溶解低

级脂肪酸。6号溶剂其主要成分是正已烷和庚烷,此外还含有少量苯、甲苯等有害物质,是一种麻醉呼

吸中枢具有一定毒性的溶剂。由于6号抽提溶剂中含有对人体有害的苯、芳烃、硫等物质,对人体神经

系统、脏器会有一定的伤害,使神经细胞内类脂平衡失调,导致各种人体机能紊乱,食用油中溶剂残留

量过高,长期食用会导致人精神麻痹甚至瘫痪。根据GB/T 5009.37-2003食用植物油卫生标准,武汉恒

信仪器有限公司针对客户需求提供分析食用油中6号溶剂残留的解决方案。

2.实验设备:

1. 恒信GC2020气相色谱仪(带程序升温) 1套

2. 氢气发生器 1台

3. 空气发生器 1台

4. 色谱工作站 1台

5. 6号溶剂油残留检测专用色谱柱 1支

6. 电子天平(0.1mg) 1台

顶空进样瓶及注射器 若干

空进样器 1台

3.实验条件:

1 色谱柱: 6号溶剂油残留检测专用色谱柱

2 检测器:氢火焰离子化检测器

3 柱温:60℃

4 汽化室温度:140℃

5 载气(N3):30 mL/min

6 氢气:50 mL/min

7 空气:500 mL/min

步骤:1. 取预先在气相色谱仪上测试管六号溶剂量较低的油为曲线制备的体底油(或经70℃开放式赶

掉大部分残留溶剂的食用油或压榨油),分别称取25g放人6支顶空瓶中,密塞。通过塞子注入六号溶

剂标准液配置6个不同浓度的标准样。放人50℃顶空进样器,平衡30min,分别抽取液上气体注入色谱,

各响应值扣除空白值后,绘制标准曲线(多个色谱峰用归一化法计算)。

2. 称取25g的食用油样,密塞后于50℃恒温箱中加热30min,取出后立即用微量注射器或注射器吸取

0.10 mL~ 0.15mL液上气体(与标准曲线进样体积一致)注入气相色谱,记录单组分或多组分(用归一化

法)测量峰高或峰面积,与标准曲线比较,求出液上气体六号溶剂的含量。