核型与带型分析

- 格式:ppt

- 大小:2.91 MB

- 文档页数:73

核型分析的名词解释核型分析是一种用于研究生物体的染色体结构和数量的科学技术。

它通过观察和分析生物体的染色体,可以揭示生物的遗传特征和变异情况。

核型分析在遗传学、进化生物学和临床诊断等领域具有广泛的应用。

一、染色体(Chromosomes)染色体是存在于生物体细胞核中的一种结构,它在细胞分裂过程中负责传递遗传信息。

染色体由DNA和蛋白质组成,是生命的基本遗传物质的载体。

不同的生物体在核型的组成和数量上存在差异。

二、核型(Karyotype)核型指的是染色体在形态、数量和排列等方面的特征和组成的总和。

核型分析通过观察染色体的形状、大小和染色带模式等特征,可以确定生物体的核型。

三、核型分析的方法1. 染色体制备:通过特定的处理方法,将细胞核膜破坏,使染色体在细胞溶胞液中释放出来,并经过染色处理,使其可见。

2. 染色体观察:通过显微镜观察染色体形态和排列的特征。

染色体的形态有单体、二体和高度压缩的槽状等不同类型。

3. 序数测量:测量染色体的长度、臂比和染色体关联性等特征,以得出染色体的数值特征。

四、核型分析的意义1. 遗传学研究:核型分析可以揭示遗传物质在染色体上的分布和变异情况,为遗传学研究提供重要的数据基础。

2. 进化生物学研究:通过对不同物种的核型进行比较,可以了解物种的进化关系和起源。

3. 临床诊断:核型分析可以帮助诊断染色体异常引起的遗传疾病,为遗传咨询和临床治疗提供依据。

4. 物种鉴定:通过核型分析,可以鉴定不同物种的核型特征,为物种分类和鉴别提供依据。

五、核型异常核型异常是指染色体结构或数量的异常变化,包括缺失、重复、断裂、交换、显性隐性等不同类型的变异。

核型异常在一些遗传疾病的发生中起着重要的作用,如唐氏综合征和染色体性遗传病等。

六、应用前景和局限核型分析作为一种重要的遗传学方法,具有广阔的应用前景。

随着生物学研究的不断深入,核型分析也在不断发展和完善。

然而,核型分析目前还存在一些局限,如染色体结构的解析度有限、技术操作的复杂性等。

核型分析核型分析是一种常见的遗传学研究方法,用于确定一个个体的染色体组成和结构。

通过核型分析,可以揭示患者的染色体异常情况,从而帮助医生诊断染色体异常引起的遗传病。

本文将对核型分析的原理、方法以及应用进行详细介绍。

核型是指染色体的数量和形态,我们通常说的"46条染色体"就是指人类体细胞的染色体数目。

核型是遗传信息的载体,决定了个体的遗传特征。

然而,染色体异常比较常见,包括缺失、重复、倒置、易位等不同类型的变异。

这些变异会引起染色体结构与功能的改变,导致特定的遗传病。

核型分析的原理就是通过检测和分析染色体的形态和数量来确定染色体异常的存在。

目前应用最广泛的核型分析方法是染色体标本的常规细胞遗传学分析。

常规细胞遗传学分析需要从患者的淋巴细胞、羊水细胞或胎盘组织等样本中提取染色体,然后经过染色、显微镜观察和拍照记录,最后进行形态和数量的分析。

为了提高核型分析的准确性和敏感性,科学家们还进行了一系列的技术改进。

其中,最常用的是高分辨率核型分析技术,例如带高分辨率G带染色或FISH(荧光原位杂交)技术。

这些技术能够更清晰地观察和辨别染色体的细微结构,从而检测到更小的染色体缺失和重复。

核型分析的应用非常广泛。

首先,核型分析是遗传病诊断的重要手段。

通过核型分析,医生可以确定染色体异常与具体疾病之间的关系,从而为患者提供更准确的诊断和遗传咨询。

其次,核型分析也可以在妊娠期进行胎儿遗传学筛查,帮助预测胎儿是否存在染色体异常,从而为家庭提供更合适的生育决策。

此外,核型分析还被广泛应用于科学研究、种质资源评价和生物进化研究等领域。

虽然核型分析在遗传学研究和临床诊断中具有不可替代的作用,但也存在一些局限性和挑战。

首先,核型分析需要采集样本并进行细胞培养,这一过程需要一定的时间和成本。

此外,核型分析只能检测到染色体的结构和数量变异,无法检测到基因突变等其他类型的遗传异常。

所以,在某些情况下,需要结合其他遗传学检测方法来全面评估染色体异常和遗传病的风险。

染色体核型分析三大技术介绍·概念是细胞遗传学研究的基本方法,是研究物种演化、分类以及染色体结构、形态与功能之间关系所不可缺少的重要手段。

经行核型分析后,可以根据染色体结构和数目的变异来判断生物的病因。

染色体核型分析技术,传统上是观察染色体形态。

但随着新技术的发现与应用,染色体核型分析三大技术包括:GRQ带技术、荧光原位杂交技术、光谱核型分析技术。

·三大技术介绍一、GRQ带技术人类染色体用Giemsa染料染色呈均质状,但是如果染色体经过变性和(或)酶消化等不同处理后,再染色可呈现一系列深浅交替的带纹,这些带纹图形称为染色体带型。

显带技术就是通过特殊的染色方法使染色体的不同区域着色,使染色体在光镜下呈现出明暗相间的带纹。

每个染色体都有特定的带纹,甚至每个染色体的长臂和短臂都有特异性。

根据染色体的不同带型,可以更细致而可靠地识别染色体的个性。

染色体特定的带型发生变化,则表示该染色体的结构发生了改变。

一般染色体显带技术有G显带(最常用),Q显带和R显带等。

百奥赛图提供的小鼠染色体核型分析服务,就是利用Giemsa染色法,对染色体染色后进行显带分析,保证基因敲除小鼠在染色体水平阶段没有发生变异,从而确保基因敲除小鼠可以正常繁殖。

二、荧光原位杂交技术荧光原位杂交(fluorescenceinsituhybridization,FISH)是在20世纪80年代末在放射性原位杂交技术的基础上发展起来的一种非放射性分子细胞遗传技术,以荧光标记取代同位素标记而形成的一种新的原位杂交方法,探针首先与某种介导分子结合,杂交后再通过免疫细胞化学过程连接上荧光染料。

FISH的基本原理是将DNA(或RNA)探针用特殊的核苷酸分子标记,然后将探针直接杂交到染色体或DNA 纤维切片上,再用与荧光素分子耦联的单克隆抗体与探针分子特异性结合,来检测DNA序列在染色体或DNA纤维切片上的定性、定位、相对定量分析,可判断单个碱基突变。

核型分析名词解释核型分析是通过观察和分析细胞核的染色体形态、数量和结构,对染色体进行识别、计数和分类的一种细胞遗传学技术。

在该技术中,通常通过对细胞进行染色处理,使染色体显现出特定的染色带,然后使用显微镜观察和分析细胞核中染色体的形态和结构。

核型分析在医学、生物学和生物技术等领域都得到广泛应用。

核型分析的主要目的是通过对染色体的分析,检测和诊断染色体异常,比如染色体数目异常、结构异常等。

染色体异常通常与某些遗传疾病和肿瘤的发生有关。

核型分析可以用于诊断染色体异常的疾病,如唐氏综合征、克隆病、爱德华综合征等。

通过核型分析还可以了解染色体的数量和结构变化,揭示人和物种之间的亲缘关系和进化关系。

核型分析的基本步骤包括培养细胞、处理细胞、制作染色体悬片、染色、显微镜观察和染色体计数。

通常使用外周血、胎儿羊膜绒毛、胚胎组织等进行细胞培养,使细胞增殖并达到足够数量进行分析。

然后,对细胞进行G-胎牛胎血清和染色体制备剂处理,使染色体解聚和展开。

接着,将细胞悬液滴于预先处理的玻璃片上,进行固定处理。

随后,使用特定的染色剂,如吉姆萨染色、乌洛木染色等,染色体显现出特定的条纹带,便于观察和分析。

之后,通过显微镜观察细胞核中的染色体,识别、计数和分类不同染色体的形态和结构。

最后,系统记录和存储观察和分析的结果。

核型分析的应用非常广泛,特别是在遗传学和生物学研究中起到重要的作用。

它有助于了解染色体的结构和功能,揭示遗传物质的基本组成和特征,推动对基因以及与之相关的遗传疾病的研究。

核型分析还可用于判断物种之间的亲缘关系,帮助系统发育学研究和生物分类学。

此外,核型分析在临床医学中也有重要的应用,可以为染色体异常的预防、诊断和治疗提供依据。

染色体组的判断方法染色体组的判断方法是通过不同的实验手段和技术手段来确定染色体组的特性和结构。

染色体组的判断方法主要包括染色体核型分析、染色体组蛋白质组学分析、染色体组DNA测序分析等多种技术手段。

下面将分别介绍这些方法。

首先是染色体核型分析。

染色体核型分析是通过显微镜观察染色体的形态和数量,从而确定染色体组的特性和结构。

这种方法可以帮助科学家们了解染色体的基本结构和功能,对于研究染色体异常、染色体变异等疾病具有重要意义。

染色体核型分析主要包括有丝分裂染色体分析和减数分裂染色体分析两种方法,通过这些方法可以获取染色体的数量、形态、大小和带型等信息。

其次是染色体组蛋白质组学分析。

染色体组蛋白质组学分析是通过蛋白质组学技术手段对染色体组中的蛋白质进行分析,从而揭示染色体组的功能和调控机制。

这种方法可以帮助科学家们了解染色体组中蛋白质的种类、含量和修饰状态,对于研究染色体组的生物学功能和疾病机制具有重要意义。

染色体组蛋白质组学分析主要包括质谱技术、蛋白质组芯片技术等多种方法,通过这些方法可以获取染色体组中蛋白质的全貌和特性。

最后是染色体组DNA测序分析。

染色体组DNA测序分析是通过高通量测序技术手段对染色体组中的DNA进行测序,从而揭示染色体组的基因组成和遗传信息。

这种方法可以帮助科学家们了解染色体组中基因的种类、数量和变异情况,对于研究染色体组的遗传特性和疾病机制具有重要意义。

染色体组DNA测序分析主要包括全基因组测序、全外显子测序、单细胞测序等多种方法,通过这些方法可以获取染色体组中DNA的全貌和特性。

综上所述,染色体组的判断方法主要包括染色体核型分析、染色体组蛋白质组学分析、染色体组DNA测序分析等多种技术手段,通过这些方法可以全面了解染色体组的特性和结构。

这些方法的应用将为研究染色体组的生物学功能和疾病机制提供重要的技术支持,有助于推动染色体组学领域的发展和进步。

人类G显带核型分析简介人类基因组由一系列的染色体组成,其中包含有关个体遗传特征的信息。

通过分析人类染色体的形态和结构,可以获取有关个体的核型信息。

在人类染色体核型分析中,G带染色体是一种常用的技术,它能够提供高分辨率的核型信息。

G带染色体技术G带染色体技术是一种常用的核型分析方法,它能够显现染色体的带状结构。

该技术利用了染色体的染色质中富含的AT和GC碱基对的差异,通过特定染色剂的作用,可以将染色体分成明显的带状结构。

G带染色体技术通常与显微镜观察相结合,可以得到高分辨率的染色体核型图。

G带染色体核型分析步骤G带染色体核型分析通常分为以下几个步骤:1.细胞培养:首先需要从个体的脐带血、外周血或骨髓等获得细胞样本,然后将其进行细胞培养,使细胞增殖到足够数量。

2.处理染色体:将细胞处理以使染色体展开,并进行固定。

通常通过加入适量的高渗液来使细胞膨胀,然后进行固定。

3.涂片制备:将处理后的细胞进行涂片制备,通常使用玻璃片或载玻片。

制备涂片时需小心操作,避免细胞损伤或重叠。

4.染色:将涂片进行染色,常用的染色剂包括吉姆萨染色剂或戈姆萨染色剂。

染色剂的选择会影响染色体的分辨率和对比度。

5.显微镜观察:使用显微镜观察染色后的涂片,通过对各染色体的形态和带状结构进行分析,得到染色体的核型信息。

G带染色体分析的应用G带染色体分析广泛应用于临床遗传学和生物学研究中,主要用于以下方面:1.检测染色体异常:通过G带染色体分析,可以检测到染色体数目异常、结构异常或重排。

这些异常经常与遗传疾病相关,对于儿童发育异常或个体的生育能力评估具有重要意义。

2.遗传咨询和筛查:G带染色体分析可用于进行遗传咨询和筛查,帮助家庭了解染色体异常的潜在风险。

例如,在孕期通过羊水细胞或绒毛组织进行G带染色体分析,可以帮助判断胎儿是否存在染色体异常。

3.种群遗传学研究:G带染色体分析也可以用于种群遗传学研究,通过分析不同种群的染色体组成和遗传变异,可以揭示人类种群间的遗传关系和进化历史。

G显带核型分析F

核型分析是对染色体进行观察和研究的一种方法,通过观察染色体的结构和数量来确定个体的性别以及是否存在染色体异常。

在G显带核型分析中,染色体会被染上不同的颜色,在显微镜下观察并进行分类。

G显带核型分析是一种用于人类染色体研究的标准方法之一、它是由高尔基(Giemsa)染色的方法得名。

G显带染色法是一种将染色区域显色染色的方法,使不同的染色区域显示出不同的颜色,从而可以对染色体进行清晰的观察和分析。

在G显带核型分析中,通常会通过外周血液样本或胎儿细胞样本来获取染色体。

首先,通过特定的培养方法,将细胞培养增殖到足够数量。

然后,将细胞进行染色处理,使染色体显现出清晰的黑白条纹。

最后,通过显微镜观察和拍照记录,并用计算机系统进行图像分析和染色体分类。

1.确定性别:通过观察性染色体(X和Y染色体)的存在与否,确定个体的性别。

正常女性的核型为46,XX,正常男性的核型为46,XY。

2.染色体数目异常的检测:通过计数染色体的数量,来检测是否存在染色体数目异常。

正常人类体细胞核型为46个染色体。

3.结构异常的检测:观察染色体的形态和结构,检测是否存在染色体结构异常,如易位、缺失、重复、倒位等。

这些染色体异常可能会导致染色体疾病,如唐氏综合征、爱德华综合征等。

4.染色体变异研究:对正常染色体的结构和形态进行研究,了解染色体的变异规律,以及对染色体进行分类和命名。

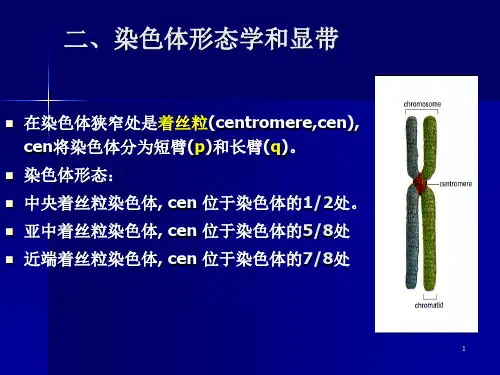

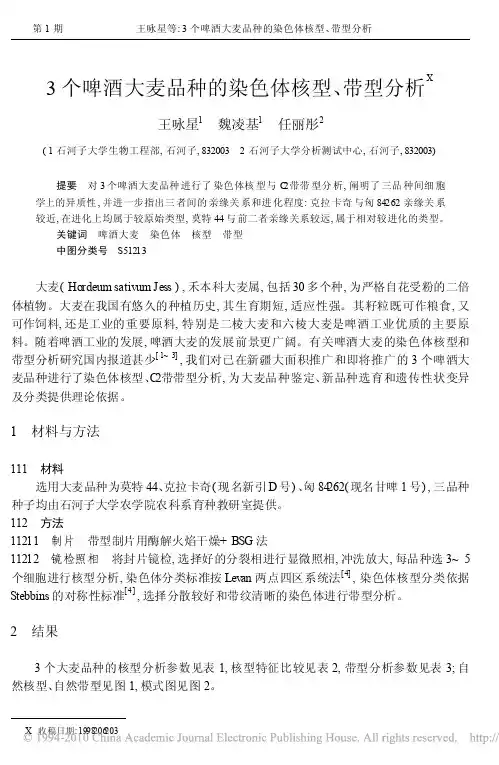

核型karyotype核型是指染色体组在有丝分裂中期的表型, 是染色体数目、大小、形态特征的总和。

在对染色体进行测量计算的基础上, 进行分组、排队、配对, 并进行形态分析的过程叫核型分析。

核型指一个体细胞中的全部染色体,按其大小,形态,特征顺序排列所构成的图形。

动物、植物、真菌等真核生物的某一个体或某一分类群(亚种、种、属等)的细胞内具有的相对恒定特性的单倍或双倍染色体组的表型。

染色体的特征以有丝分裂中期最为显著,主要包括染色体的数目、长度、着丝粒的位置、随体(指某些染色体末端的球形小体,由着色浅而狭细的次缢痕与染色体臂相连)与副缢痕的数目、大小、位置,以及异染色质和常染色质在染色体上的分布、染色体分带类型、同位素渗入等。

也称“染色体组型”。

将一个染色体组的全部染色体逐条按其特征画下来,再按长短、形态等特征排列起来的图称为核型模式图,它代表一个物种的核型模式。

由于许多物种的各个染色体靠普通的制片染色方法不易精确地识别和区分,196 8年以后发展起来的染色体显带技术,即用各种特殊的处理和染色方法使各条染色体显示出各自的横纹特征(带型)的方法成为研究核型的有力工具。

核型的数目和结构的改变往往给人类带来遗传性疾病——染色体病;肿瘤细胞的核型分析已被应用于肿瘤的临床诊断、预后及药物疗效的观察;通过培养后的淋巴细胞或皮肤成纤维细胞的核型分析,可以对人的染色体病进行诊断,而对培养后的羊水中的胎儿脱屑细胞或胎盘绒毛膜细胞的核型分析则可用于对胎儿的性别和染色体病的产前诊断。

不少恶性肿瘤的核型中常出现不规则的非整倍体、多倍体或标记染色体。

例如在绝大多数慢性粒细胞性白血病人的骨髓细胞中都可以发现有一个小的特殊染色体。

核型分析广泛应用于动植物染色体倍性、数目和结构变异的分析和染色体来源的鉴定,通过细胞融合所得来的杂种细胞的研究以及基因定位研究中单个染色体的识别等方面。

在动植物分类和生物进化研究中也得到广泛的应用。

对越来越多的动植物物种所进行的核型及带型分析,使原来以形态学和解剖学指标为依据的分类学提高到了一个新的水平,并不断地丰富了对染色体进化规律与机制的了解。

染色体核型分析系列之三大技术介绍Hessen was revised in January 2021染色体核型分析三大技术介绍·概念是细胞遗传学研究的基本方法,是研究物种演化、分类以及染色体结构、形态与功能之间关系所不可缺少的重要手段。

经行核型分析后,可以根据染色体结构和数目的变异来判断生物的病因。

染色体核型分析技术,传统上是观察染色体形态。

但随着新技术的发现与应用,染色体核型分析三大技术包括:GRQ带技术、荧光原位杂交技术、光谱核型分析技术。

·三大技术介绍一、GRQ带技术人类染色体用Giemsa染料染色呈均质状,但是如果染色体经过变性和(或)酶消化等不同处理后,再染色可呈现一系列深浅交替的带纹,这些带纹图形称为染色体带型。

显带技术就是通过特殊的染色方法使染色体的不同区域着色,使染色体在光镜下呈现出明暗相间的带纹。

每个染色体都有特定的带纹,甚至每个染色体的长臂和短臂都有特异性。

根据染色体的不同带型,可以更细致而可靠地识别染色体的个性。

染色体特定的带型发生变化,则表示该染色体的结构发生了改变。

一般染色体显带技术有G显带(最常用),Q显带和R显带等。

百奥赛图提供的小鼠染色体核型分析服务,就是利用Giemsa染色法,对染色体染色后进行显带分析,保证基因敲除小鼠在染色体水平阶段没有发生变异,从而确保基因敲除小鼠可以正常繁殖。

二、荧光原位杂交技术荧光原位杂交(fluorescenceinsituhybridization,FISH)是在20世纪80年代末在放射性原位杂交技术的基础上发展起来的一种非放射性分子细胞遗传技术,以荧光标记取代同位素标记而形成的一种新的原位杂交方法,探针首先与某种介导分子结合,杂交后再通过免疫细胞化学过程连接上荧光染料。

FISH的基本原理是将DNA(或RNA)探针用特殊的核苷酸分子标记,然后将探针直接杂交到染色体或DNA纤维切片上,再用与荧光素分子耦联的单克隆抗体与探针分子特异性结合,来检测DNA序列在染色体或DNA纤维切片上的定性、定位、相对定量分析,可判断单个碱基突变。