显微摄影技术和核型分析

- 格式:ppt

- 大小:121.00 KB

- 文档页数:16

核型分析的名词解释核型分析是一种用于研究生物体的染色体结构和数量的科学技术。

它通过观察和分析生物体的染色体,可以揭示生物的遗传特征和变异情况。

核型分析在遗传学、进化生物学和临床诊断等领域具有广泛的应用。

一、染色体(Chromosomes)染色体是存在于生物体细胞核中的一种结构,它在细胞分裂过程中负责传递遗传信息。

染色体由DNA和蛋白质组成,是生命的基本遗传物质的载体。

不同的生物体在核型的组成和数量上存在差异。

二、核型(Karyotype)核型指的是染色体在形态、数量和排列等方面的特征和组成的总和。

核型分析通过观察染色体的形状、大小和染色带模式等特征,可以确定生物体的核型。

三、核型分析的方法1. 染色体制备:通过特定的处理方法,将细胞核膜破坏,使染色体在细胞溶胞液中释放出来,并经过染色处理,使其可见。

2. 染色体观察:通过显微镜观察染色体形态和排列的特征。

染色体的形态有单体、二体和高度压缩的槽状等不同类型。

3. 序数测量:测量染色体的长度、臂比和染色体关联性等特征,以得出染色体的数值特征。

四、核型分析的意义1. 遗传学研究:核型分析可以揭示遗传物质在染色体上的分布和变异情况,为遗传学研究提供重要的数据基础。

2. 进化生物学研究:通过对不同物种的核型进行比较,可以了解物种的进化关系和起源。

3. 临床诊断:核型分析可以帮助诊断染色体异常引起的遗传疾病,为遗传咨询和临床治疗提供依据。

4. 物种鉴定:通过核型分析,可以鉴定不同物种的核型特征,为物种分类和鉴别提供依据。

五、核型异常核型异常是指染色体结构或数量的异常变化,包括缺失、重复、断裂、交换、显性隐性等不同类型的变异。

核型异常在一些遗传疾病的发生中起着重要的作用,如唐氏综合征和染色体性遗传病等。

六、应用前景和局限核型分析作为一种重要的遗传学方法,具有广阔的应用前景。

随着生物学研究的不断深入,核型分析也在不断发展和完善。

然而,核型分析目前还存在一些局限,如染色体结构的解析度有限、技术操作的复杂性等。

核型分析核型分析是一种常见的遗传学研究方法,用于确定一个个体的染色体组成和结构。

通过核型分析,可以揭示患者的染色体异常情况,从而帮助医生诊断染色体异常引起的遗传病。

本文将对核型分析的原理、方法以及应用进行详细介绍。

核型是指染色体的数量和形态,我们通常说的"46条染色体"就是指人类体细胞的染色体数目。

核型是遗传信息的载体,决定了个体的遗传特征。

然而,染色体异常比较常见,包括缺失、重复、倒置、易位等不同类型的变异。

这些变异会引起染色体结构与功能的改变,导致特定的遗传病。

核型分析的原理就是通过检测和分析染色体的形态和数量来确定染色体异常的存在。

目前应用最广泛的核型分析方法是染色体标本的常规细胞遗传学分析。

常规细胞遗传学分析需要从患者的淋巴细胞、羊水细胞或胎盘组织等样本中提取染色体,然后经过染色、显微镜观察和拍照记录,最后进行形态和数量的分析。

为了提高核型分析的准确性和敏感性,科学家们还进行了一系列的技术改进。

其中,最常用的是高分辨率核型分析技术,例如带高分辨率G带染色或FISH(荧光原位杂交)技术。

这些技术能够更清晰地观察和辨别染色体的细微结构,从而检测到更小的染色体缺失和重复。

核型分析的应用非常广泛。

首先,核型分析是遗传病诊断的重要手段。

通过核型分析,医生可以确定染色体异常与具体疾病之间的关系,从而为患者提供更准确的诊断和遗传咨询。

其次,核型分析也可以在妊娠期进行胎儿遗传学筛查,帮助预测胎儿是否存在染色体异常,从而为家庭提供更合适的生育决策。

此外,核型分析还被广泛应用于科学研究、种质资源评价和生物进化研究等领域。

虽然核型分析在遗传学研究和临床诊断中具有不可替代的作用,但也存在一些局限性和挑战。

首先,核型分析需要采集样本并进行细胞培养,这一过程需要一定的时间和成本。

此外,核型分析只能检测到染色体的结构和数量变异,无法检测到基因突变等其他类型的遗传异常。

所以,在某些情况下,需要结合其他遗传学检测方法来全面评估染色体异常和遗传病的风险。

人类染色体核型分析方法人类染色体核型分析方法实验原理核型(Karyotype)一词在20世纪20年代首先由苏联学者T. A. Levzky 等人提出。

核型分析的发展有三项技术起了很重要的促进作用,一是1952年美籍华人细胞学家徐道觉发现的低渗处理技术,使中期细胞的染色体分散良好,便于观察;二是秋水仙素的应用便于富集中期细胞分裂相;三是植物凝集素(PHA)刺激血淋巴细胞转化、分裂,使以血培养方法观察动物及人的染色体成为可能。

核型是指染色体组在有丝分裂中期的表型,包括染色体数目、大小、形态特征等。

核型分析是对染色体进行测量计算的基础上,进行分组、排队、配对并进行形态分析的过程。

核型分析对于探讨人类遗传病的机制、物种亲缘关系与进化、远缘杂种的鉴定等都有重要意义。

将一个染色体组的全部染色体逐个按其特征描绘下来,再按长短、形态等特征排列起来的图像称为核型模式图,它代表一个物种的核型模式。

1960年,丹佛会议上,提出了人类有丝分裂染色体命名标准体制草案,为以后的所有命名方法奠定了基础。

1963年,伦敦会议上,正式批准Patan 提出的A、B、C、D、E、F、G七个字母表示七组染色体的分类法。

1966年,芝加哥会议上,提出人类染色体组和畸变速记符号的标准命名体制。

A组(1-3号)1号:最大的中央着丝粒染色体,长臂靠近着丝粒外有次缢痕。

2号:最大的亚中着丝粒染色体。

3号:中央着丝粒染色体,比1号小三分之一。

B组(4-5号):为较大的亚中央着丝粒染色体,二者不易区分。

C组(6-12号,X):中等近中央着丝粒染色体,彼此难区分。

6、7、9、11号:着丝粒略近中央。

8、10、12号:偏离中央。

9号:q有次缢痕。

X位于6、7之间。

D组(13-15号):中等近端着丝点染色体,p常有随体。

E组(16-18号)16号:中等中央着丝粒染色体,q上有次缢痕。

17号:较小,近中央着丝粒染色体。

18号:较小,近中央着丝粒染色体,p比17号更短。

核型分析的操作方法是什么

核型分析是通过检测和分析细胞的染色体数量、形态和结构,以揭示遗传疾病、先天异常或肿瘤的诊断和研究方法。

其操作方法通常包括以下步骤:

1. 细胞培养:从患者的组织样本中获得细胞,并在培养皿中培养细胞,使其达到足够数量和活力。

2. 细胞采样:获取足够数量的细胞样本,通常通过采用组织切片、血液或其他体液。

对于肿瘤组织,可以通过活检或手术获取样本。

3. 染色体制备:细胞样本经处理后制备成染色体悬液,染色处理可以使用各种染色体染料,如吉姆萨染料。

4. 镜检和分析:在显微镜下观察染色体的数量、大小、形态和结构,对染色体进行分类、编号和描述。

5. 图像记录和分析:通过摄像系统或数字图像技术记录染色体的照片和图像,并进行进一步的分析。

6. 结果解释和报告:根据染色体分析结果,解释细胞染色体的情况,并形成检测报告,作为辅助临床诊断或研究的依据。

核型分析通常需要在专业的实验室中进行,依赖于经验丰富的技术人员进行操作和分析。

关于植物核型分析的标准化问题一、本文概述植物核型分析作为一种重要的细胞遗传学技术,对于揭示植物遗传物质的结构和变异,以及理解植物进化和适应机制具有重要意义。

然而,随着技术的不断发展和研究的深入,植物核型分析在标准化方面面临着一系列挑战。

本文旨在探讨植物核型分析的标准化问题,通过分析当前植物核型分析技术在实际应用中存在的问题和不足,提出相应的标准化建议,以期推动植物核型分析技术的规范化和准确化,为植物科学研究和应用提供有力支持。

文章将首先介绍植物核型分析的基本原理和技术流程,然后分析当前植物核型分析标准化面临的问题和挑战,接着提出具体的标准化建议,包括样本采集、预处理、核型制备、观察和分析等方面的标准化要求,最后展望植物核型分析标准化的未来发展趋势和前景。

通过本文的阐述,期望能够为植物核型分析技术的标准化提供有益参考和借鉴。

二、植物核型分析的基本概念植物核型分析是一种对植物细胞核染色体形态、结构和数量进行研究的生物技术。

核型,即细胞核内所有染色体的集合,反映了物种的遗传信息及其组织方式。

通过核型分析,我们可以了解染色体的数量、形态、大小和结构,从而揭示物种的遗传特性、亲缘关系、进化历程和染色体变异等信息。

核型分析的基本步骤包括染色体制备、显带技术、显微观察和图像分析。

通过特定的细胞处理方法,如秋水仙碱阻断细胞分裂,我们可以获得含有中期染色体的细胞样本。

然后,利用显带技术,如Giemsa 染色、C带技术等,使染色体呈现出明显的形态和结构特征,便于观察和计数。

接着,通过显微镜观察,我们可以获取染色体的形态、大小和数量等基本信息。

利用图像分析软件,我们可以对染色体进行精确测量和统计分析。

在核型分析中,有几个重要的概念需要注意。

首先是染色体组型,它是指一个体细胞中所有染色体的形态、大小和数量的总和,反映了物种的遗传基础。

其次是染色体带型,它是指染色体经过显带技术处理后呈现出的特定图案,有助于识别和区分不同的染色体。

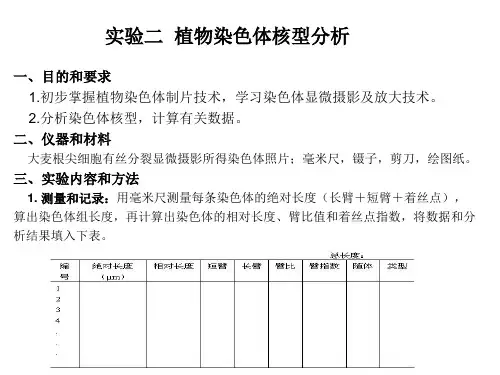

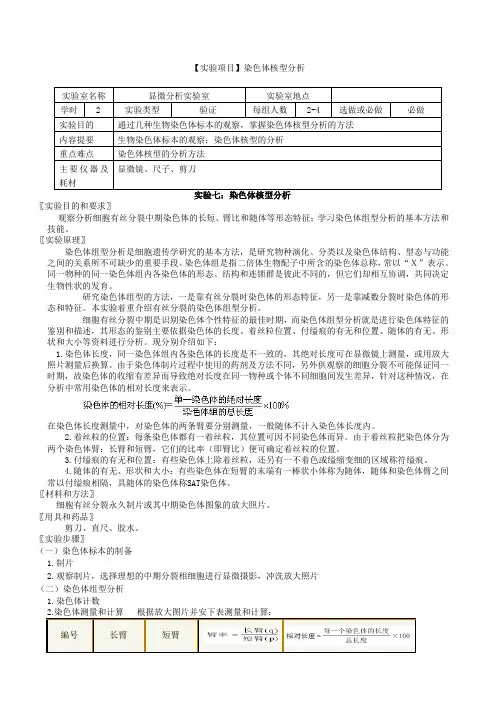

【实验项目】染色体核型分析实验室名称显微分析实验室实验室地点学时 2 实验类型验证每组人数2-4 选做或必做必做实验目的通过几种生物染色体标本的观察,掌握染色体核型分析的方法内容提要生物染色体标本的观察;染色体核型的分析重点难点染色体核型的分析方法主要仪器及显微镜、尺子、剪刀耗材实验七:染色体核型分析〖实验目的和要求〗观察分析细胞有丝分裂中期染色体的长短、臂比和随体等形态特征;学习染色体组型分析的基本方法和技能。

〖实验原理〗染色体组型分析是细胞遗传学研究的基本方法,是研究物种演化、分类以及染色体结构、型态与功能之间的关系所不可缺少的重要手段。

染色体组是指二倍体生物配子中所含的染色体总称,常以“X”表示。

同一物种的同一染色体组内各染色体的形态、结构和连锁群是彼此不同的,但它们却相互协调,共同决定生物性状的发育。

研究染色体组型的方法,一是靠有丝分裂时染色体的形态特征,另一是靠减数分裂时染色体的形态和特征。

本实验着重介绍有丝分裂的染色体组型分析。

细胞有丝分裂中期是识别染色体个性特征的最佳时期,而染色体组型分析就是进行染色体特征的鉴别和描述,其形态的鉴别主要依据染色体的长度、着丝粒位置、付缢痕的有无和位置、随体的有无、形状和大小等资料进行分析。

现分别介绍如下:1.染色体长度,同一染色体组内各染色体的长度是不一致的,其绝对长度可在显微镜上测量,或用放大照片测量后换算。

由于染色体制片过程中使用的药剂及方法不同,另外供观察的细胞分裂不可能保证同一时期,故染色体的收缩有差异而导致绝对长度在同一物种或个体不同细胞间发生差异,针对这种情况,在分析中常用染色体的相对长度来表示。

在染色体长度测量中,对染色体的两条臂要分别测量,一般随体不计入染色体长度内。

2.着丝粒的位置:每条染色体都有一着丝粒,其位置可因不同染色体而异。

由于着丝粒把染色体分为两个染色体臂:长臂和短臂,它们的比率(即臂比)便可确定着丝粒的位置。

3.付缢痕的有无和位置:有些染色体上除着丝粒,还另有一不着色或缢缩变细的区域称符缢痕。

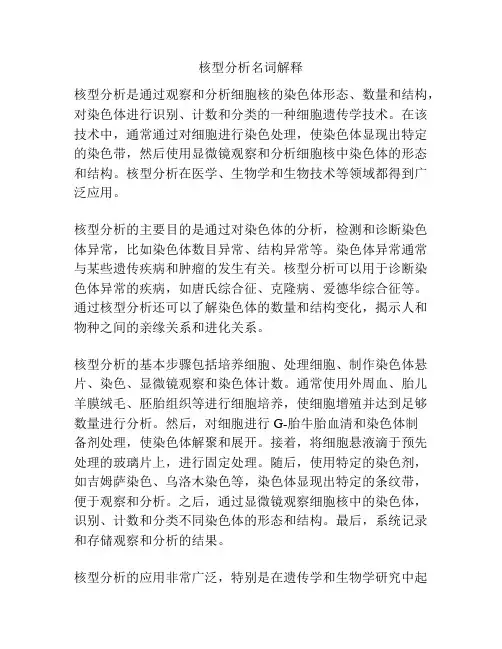

核型分析名词解释核型分析是通过观察和分析细胞核的染色体形态、数量和结构,对染色体进行识别、计数和分类的一种细胞遗传学技术。

在该技术中,通常通过对细胞进行染色处理,使染色体显现出特定的染色带,然后使用显微镜观察和分析细胞核中染色体的形态和结构。

核型分析在医学、生物学和生物技术等领域都得到广泛应用。

核型分析的主要目的是通过对染色体的分析,检测和诊断染色体异常,比如染色体数目异常、结构异常等。

染色体异常通常与某些遗传疾病和肿瘤的发生有关。

核型分析可以用于诊断染色体异常的疾病,如唐氏综合征、克隆病、爱德华综合征等。

通过核型分析还可以了解染色体的数量和结构变化,揭示人和物种之间的亲缘关系和进化关系。

核型分析的基本步骤包括培养细胞、处理细胞、制作染色体悬片、染色、显微镜观察和染色体计数。

通常使用外周血、胎儿羊膜绒毛、胚胎组织等进行细胞培养,使细胞增殖并达到足够数量进行分析。

然后,对细胞进行G-胎牛胎血清和染色体制备剂处理,使染色体解聚和展开。

接着,将细胞悬液滴于预先处理的玻璃片上,进行固定处理。

随后,使用特定的染色剂,如吉姆萨染色、乌洛木染色等,染色体显现出特定的条纹带,便于观察和分析。

之后,通过显微镜观察细胞核中的染色体,识别、计数和分类不同染色体的形态和结构。

最后,系统记录和存储观察和分析的结果。

核型分析的应用非常广泛,特别是在遗传学和生物学研究中起到重要的作用。

它有助于了解染色体的结构和功能,揭示遗传物质的基本组成和特征,推动对基因以及与之相关的遗传疾病的研究。

核型分析还可用于判断物种之间的亲缘关系,帮助系统发育学研究和生物分类学。

此外,核型分析在临床医学中也有重要的应用,可以为染色体异常的预防、诊断和治疗提供依据。

大蒜染色体的核型分析摘要:本实验采用染色体常规压片法,对大蒜的染色体数目和核型进行了研究核型分析时,通过计算染色体的相对长度、臂指数、着丝粒位置等参数,对大蒜的染色体进行分类,然后按染色体的大小和类型,配对排列后得到大蒜染色体的核型,结果表明,大蒜的染色体数目为:2n=16,核型公式为:2n=16=2X=12m+4sm。

染色体的长度类型公式2n=16=1L+7M2+8M1。

染色体不对称指数为:9.829。

核型分类属于2A型。

关键词:大蒜染色体核型分析1选课背景1.1目的和意义:1.1.1目的:1.了解大蒜染色体的形态及数目。

2.掌握用压片法制作染色体标本的方法。

3.掌握显微摄影、照片冲洗技术和核型分析方法。

1.1.2意义:染色组型分析是对染色体进行分组,对核型的各种特征进行定量和定性的描述,如对染色体长度、着丝点位置、臂比和随体有无等。

为细胞遗传学、分类学和进化遗传学等研究提供实验依据。

1.2国内外研究进展:染色体核型分析是遗传学研究的重要手段, 也是物种分类和鉴定的基本依据。

国内外学者目前已研究出很多核型分析的方法,如:手工核型分析法、染色体图像核型分析系统分析法、利用Adobe Photoshop 软件进行核型分析等。

1.3理论依据:染色体组通常是指生物体细胞染色体所有可测定的表型特征的总称,包括染色体的总数,染色体组的数目,组内染色体基数、每条染色体大小,形态等。

它是物种特有的染色体信息之一,具有很高的稳定性和再现性。

染色体组型分析是对染色体进行分组,对核型的各种特征进行定量和定性的描述,如对染色体长度、着丝点位置,臂比和随体的有无等。

为细胞遗传学、分类学和进化遗传学等研究提供实验依据。

1.4研究方法:制作染色体玻片标本、核型分析1.5研究内容:大蒜染色体核型分析1.6研究条件:种子萌发取根:生长健壮的根尖不仅细胞分裂频率较高,而且染色体形态也比较平直,也就是所谓的“硬染色体”;而根尖生长势差的材料,不仅细胞分裂频率低,而且染色体形态也多是扭曲的,也就是所谓的“软染色体”。

显微摄影(Microphotography)技术一、实验目的了解生物显微摄影的基本原理和装置,以及照相暗室工作的基本过程。

二、实验原理显微摄影是通过摄影装置拍摄显微镜视野中物体影像的过程,它是必备的一项常用显微技术。

它的基本原理是将标本的图像,通过显微镜投射到感光材料(胶卷)上而成为永久性记录。

三、实验仪器、材料和试剂材料和标本:人类染色体标本,其它染色的生物标本片。

器材和仪器:显微镜、35毫米照像机、显微照明装置、自动曝光控制器、ASAl00黑白135胶卷、洗印和放大等成套的暗室设备。

试剂:D一72式普通显影液、SB-1式停影剂、F一5酸性定影液。

四、实验步骤(一)拍摄前准备1.光路合轴使光轴与光束处于同一轴线上。

2.柯勒氏照明使观察的视野获碍均匀而又充分的照明;防止杂散光对照相系统产生影响;使被摄物体不受热,影象清晰。

3.物镜与目镜合理组合依标本的不同和显微摄影要求,物镜与目镜的组合有一定规范,如:拍摄人类染色体影像,采用高分辨率的100倍油镜,配合10倍目镜,可获得良好分辨的理想放大影像。

4.调整视场光阑和孔径光阑使两者与所用物镜的数值孔径(N.A.镜口率)相等,所得的分辨力最高;视场光阑一旦调好,不要再动,而孔径光阑可随物镜数值孔径的更换,做相应的调整。

一般来说,把孔径光阑的大小调成等于相应该物镜孔径像的2/3为宜,尽管丧失了少许的分辨力,却能提高影像的反差、焦点深度和清晰度。

总之,上述作法是调整显微镜至最佳状态。

(二)拍摄程序拍摄是显微摄影系列操作中的关键环节,在镜检观察中,发现需要摄下的影像应即时拍照。

1.开启相机后盖,安装胶卷于照相机内。

2.打开显微镜照明装置的电源开关,将亮度调至适当。

3.依个人的视力,调整摄影目镜调焦环至“井”字线清晰。

4.放一片需要拍摄的标本载玻片于载物台上。

在低倍镜下选好要拍摄的核型或细胞结构,再转换到油镜下,聚焦标本细节,准备拍照。

5.按下曝光按钮,曝光按钮亮表示曝光开始进行,熄灭表示曝光完毕。

显微摄影技术显微摄影是一项重要的显微技术,同再现显微镜中物体影象的各种方法比较,显微摄影是最好的方法。

它对以显微镜作为研究工具的研究人员是必备的手段,尤其在研究染色体及其分子特征时,就更加显得必要了。

现在数码相机的问世,又使显微摄影变得更为简便,且效果好。

在有关学术研究和理论探讨时,一帧好的显微照片,可以省去许多的文字描述,并且使人心悦诚服。

何况在生物学领域中,确有不少问题的研究,必须借助显微摄影。

下面,仅以植物染色体作为拍摄材料,概述显微摄影的基本方法,数码显微摄影的操作流程和传统的显微摄影基本一样,只是省去了底片和暗房技术,由计算机完成。

一、显微摄影对制片标本的要求染色体只见于有丝分裂和减数分裂的细胞核中,根尖、茎端、幼嫩花药和胚珠是镜检染色体的材料,尤以根尖和花药更为常用。

观察染色体的形态、结构和数量,常用酶解或压片法制片。

此法能保持染色体的完整,并能接近于活体状态。

一张好的显微照片,来源于完好的染色体制片标本。

适于拍照的制片标本,应具下列条件:1、选用标准的载玻片和盖玻片光源入射光束,经载玻片透射标本,再经盖玻片进入物镜,处于光路之中的玻璃,应是表面无伤,内无气泡;外无霉斑。

这样可以杜绝光线乱反射,防止阻光、降低亮度以及有损清晰度。

载玻片厚度不宜超出聚光镜的焦距,一般在2毫米以内,可将光源的光束集中于载玻片的标本上。

盖玻片的标准厚度为0.17毫米,若使用厚度大于工作距离的盖玻片,物镜前透镜会触及盖玻片,同时不能准焦;盖片厚,球差就大,会降低影象质量。

有效盖片厚度,包括封固剂的厚度,即树胶或尤派胶用量,因此,封固剂要调稀,少许滴加一薄层。

2、染色体处于相宜的时期,平展逸散,完整无损染色体的计数和组型分析,以有丝分裂的中期(或晚前期),减数分裂的终变期和粗线期为宜。

这时染色体收缩变短,呈典型状态,易识别。

通过前处理的精细加工,染色体相互逸散,互不接触,并尽可能使之平展于同一水平面上,又不失细胞的完整轮廊(图3-1)。