山区丘陵区水土保持林体系及林种配置

- 格式:doc

- 大小:43.00 KB

- 文档页数:20

水土保持林学-重点水土保持林学复习重点绪论1、水土保持林学:是根据林学和生态学原理,结合山地丘陵区水土保持和资源综合利用,主要阐述造林基本原理与培育技术,水土保持林规划设计与体系配置建设技术,以及水土保持林体系多种功能与效益的一门应用学科。

2、水土保持林:是指在水土流失地区,调节地表径流,防治土壤侵蚀,减少河流、湖泊和水库泥沙淤积,改善山地丘陵区的农牧业生产条件,提供一定林副产品的天然林和人工林。

3、水土保持林目前存在的几个问题(1)数量少,发展速度慢,不能满足水土保持的要求(2)成活率、保存率低。

这是目前水土保持林发展最关键和最难解决的问题(3)生长缓慢,小老林面积大,既无生态效益,又无经济效益(4)科学研究跟不上生产要求,对生产上提出的问题解决不了(5)树种单一,可替换树种研究较少(6)造林所用苗木质量低(7)对现有林分缺乏管理,重造轻管第一章水文效应1、水土保持林的水文效应:指水土保持林对一个流域或区域的水文要素的影响。

水土保持林对这些要素(如降水、蒸发和径流)进行改变、调控,最终改变地下水与地表水的分配比例,从而改变水文过程,调节地表径流,保持水土。

2、对降雨的三次分配林冠层截留:泛指所有森林植物的地上部分(乔木、灌木和活地被物)枯枝落叶截留(死地被物)枯枝落叶层下的土壤:下渗吸收或产生径流3、林内降雨量包括(林冠通过雨量)和(林冠滴下雨)4、影响林冠截留量的因素(看一眼得了)(1)林冠特性林冠结构:重叠多、孔隙少,截留量多;枝叶量:多>少;湿润程度:干>湿(2)林分特征树种:针叶>灌木>软阔>硬阔;郁闭度;林龄:同一树种因林龄不同,枝叶茂密程度不同,截留率也不相同。

(3)雨量、雨的性质雨量与截留量:正相关关系、非直线性(当林冠截留量IC< C林冠贮水量时)林冠贮水量C:一次降雨中林冠所能容纳的最大降水量。

降雨性质与截留量:雨强越大,降雨越集中,截留量越小;雨强越小,历时越长,有利于林冠充分吸水和吸水后蒸发,截留量越大。

《水土保持学》课程大纲一、课程概述课程名称:《水土保持学》:《Water and Soil Conservation》课程编号:19371166课程学分:2.0课程总学时:32课程性质:选修课二、课程内容简介《水土保持学》是研究水土流失规律和水土保持措施的一门应用技术科学,属于林学专业的专业选修。

水土资源是人类赖以生存的物质基础,是发展农业生产的基本要素。

防止水土资源的损失与破坏,保护、改良和合理利用山丘区和风沙区的水土资源,对于维护和提高土地生产力,发展水土流失地区的生产和建设,改善生态环境,维持生态系统平衡具有重要意义。

《水土保持学》课程主要围绕水土流失规律、水土保持规划、水土保持措施、水土保持监测与水土保持方案等展开,系统介绍土壤侵蚀危害、形式和发生发展规律和分析影响土壤侵蚀的自然因子,并且突出与专业学习相关的治理水土流失的各种水土保持措施的方法等。

三、教学目标与要求教学目标:通过本课程的学习使学生具备水土保持方面的基本知识,认识在不同外营力作用下土壤侵蚀发生发展的过程、基本规律,并掌握主要水土保持措施的作用及方法,应用水土保持原理指导水土资源的合理开发、利用和保护,能在本专业范围内灵活应用各种措施防治土壤侵蚀,改良、维护和提高土地生产力,改善生态环境条件。

教学要求:教学与实践相结合,使学生基本掌握土壤侵蚀基本原理、水土保持原理及其主要措施和效益评价与监测的基本方法。

四、教学内容与学时安排第一章绪论(3学时)1. 教学目的与要求:掌握土壤侵蚀、水土流失和水土保持的三个基本概念的内涵和水土保持的意义;熟悉水土保持的研究内容、中国土壤侵蚀的研究特点和中国水土保持应重视的几个问题;了解我国、我省水土流失现状及其危害、国内外水土保持的发展历史、水土保持与其他学科的关系。

2. 教学重点与难点:教学重点:第一节水土保持学的几个重要概念(0.5学时)一、水土流失二、土壤侵蚀三、水土保持四、水土保持学第二节水土保持学研究方法与内容(0.5学时)一、研究方法二、研究内容及动态第三节水土流失现状(全国和安徽省)及危害(0.5学时)第四节水土保持的意义(0.5学时)第五节水土保持学的发展历史与其他学科的关系(0.5学时)第六节中国水土保持应重视的几个问题(0.5学时)难点:水土保持学研究方法和内容第二章水土保持基本原理(5学时)1. 教学目的与要求:掌握流域水循环和水量平衡的基本原理及流域水文要素及其过程的物理基础,如降水的基本概念和面降水计算方法,下渗概念及公式,径流的涵义和径流的形成过程蒸发和土壤水的基本概念和过程。

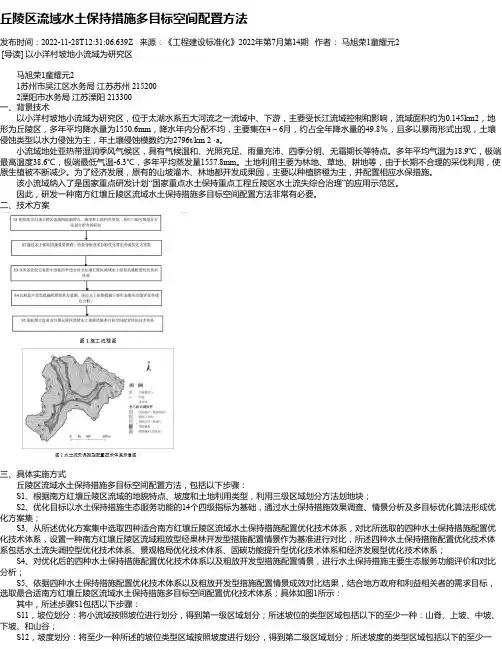

丘陵区流域水土保持措施多目标空间配置方法发布时间:2022-11-28T12:31:06.639Z 来源:《工程建设标准化》2022年第7月第14期作者:马旭荣1童耀元2[导读] 以小洋村坡地小流域为研究区马旭荣1童耀元21苏州市吴江区水务局江苏苏州 2152002溧阳市水务局江苏溧阳 213300一、背景技术以小洋村坡地小流域为研究区,位于太湖水系五大河流之一流域中、下游,主要受长江流域控制和影响,流域面积约为0.145km2,地形为丘陵区,多年平均降水量为1550.6mm,降水年内分配不均,主要集在4~6月,约占全年降水量的49.8%,且多以暴雨形式出现,土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主,年土壤侵蚀模数约为2796t/km 2 ·a。

小流域地处亚热带湿润季风气候区,具有气候温和、光照充足、雨量充沛、四季分明、无霜期长等特点。

多年平均气温为18.9℃,极端最高温度38.6℃,极端最低气温-6.3℃,多年平均蒸发量1557.8mm。

土地利用主要为林地、草地、耕地等,由于长期不合理的采伐利用,使原生植被不断减少。

为了经济发展,原有的山坡灌木、林地都开发成果园,主要以种植脐橙为主,并配置相应水保措施。

该小流域纳入了是国家重点研发计划“国家重点水土保持重点工程丘陵区水土流失综合治理”的应用示范区。

因此,研发一种南方红壤丘陵区流域水土保持措施多目标空间配置方法非常有必要。

二、技术方案三、具体实施方式丘陵区流域水土保持措施多目标空间配置方法,包括以下步骤:S1、根据南方红壤丘陵区流域的地貌特点、坡度和土地利用类型,利用三级区域划分方法划地块;S2、优化目标以水土保持措施生态服务功能的14个四级指标为基础,通过水土保持措施效果调查、情景分析及多目标优化算法形成优化方案集;S3、从所述优化方案集中选取四种适合南方红壤丘陵区流域水土保持措施配置优化技术体系,对比所选取的四种水土保持措施配置优化技术体系,设置一种南方红壤丘陵区流域粗放型经果林开发型措施配置情景作为基准进行对比,所述四种水土保持措施配置优化技术体系包括水土流失调控型优化技术体系、景观格局优化技术体系、固碳功能提升型优化技术体系和经济发展型优化技术体系;S4、对优化后的四种水土保持措施配置优化技术体系以及粗放开发型措施配置情景,进行水土保持措施主要生态服务功能评价和对比分析;S5、依据四种水土保持措施配置优化技术体系以及粗放开发型措施配置情景成效对比结果,结合地方政府和利益相关者的需求目标,选取最合适南方红壤丘陵区流域水土保持措施多目标空间配置优化技术体系;具体如图1所示:其中,所述步骤S1包括以下步骤:S11,坡位划分:将小流域按照坡位进行划分,得到第一级区域划分;所述坡位的类型区域包括以下的至少一种:山脊、上坡、中坡、下坡、和山谷;S12,坡度划分:将至少一种所述的坡位类型区域按照坡度进行划分,得到第二级区域划分;所述坡度的类型区域包括以下的至少一种:平坡、缓坡和陡坡;S13,土地利用类型划分:将第二级区域划分再按照土地利用类型进行划分,得到第三级区域划分;土地利用类型区域包括以下的至少一种:耕地、林地、草地、水域、城镇用地和未利用土地;其中,所述步骤S2中所述的14个四级指标包括泥沙流失率、水土保持率、雨季径流调控率、旱季径流调控率、土壤肥力指数、水生生境指标、物种丰富度指数、固碳指数、林草覆盖率、面积指数、形状指数、多样性指数、果园产量和渔业产量。

水土保持林实施方案为了有效保护和改善生态环境,促进可持续发展,制定水土保持林实施方案至关重要。

水土保持林是指在山区、丘陵、沙化地区等易发生水土流失的地方,通过植树造林、草本植被恢复等措施,保持土壤的肥力和水分,减少水土流失,改善生态环境的一种重要方式。

下面,我们将详细介绍水土保持林实施方案的具体内容和步骤。

首先,进行科学的区域划分和选址。

根据当地的地形地貌、水土条件、气候特点等因素,科学划分水土流失危险区、植被恢复区和重点保护区,确定水土保持林的建设范围和重点区域。

在选址时,要充分考虑当地的生态环境特点,选择适宜的树种和植被恢复措施,确保水土保持林的建设效果。

其次,进行土地治理和准备工作。

在确定好建设范围和选址后,需要对土地进行治理和准备工作。

这包括清除杂草、石头等杂物,进行地表平整和改良土壤等工作,为后续的植树造林和植被恢复工作做好准备。

同时,还需要进行水土保持设施的建设,如植物篱、沟渠等,加强土壤固定和水土保持效果。

接下来,进行植树造林和植被恢复工作。

根据当地的生态环境特点和土地条件,选择适宜的树种和草本植被进行植树造林和植被恢复。

在植树造林时,要注意树种的选择和配置,合理布局,保证树木的成活率和生长速度。

在植被恢复方面,要注重草本植被的选择和种植密度,加强地表覆盖,减少水土流失。

最后,进行水土保持林的养护和管理。

水土保持林的养护和管理工作是水土保持林实施方案的重要环节。

这包括定期对水土保持林进行巡查和监测,及时发现和处理问题,加强水土保持设施的维护和修复,保证水土保持林的长期效果。

同时,还需要进行科学的管理和利用,合理安排林地的经营活动,保证水土保持林的生态效益和经济效益。

总的来说,水土保持林实施方案的制定和实施是一项系统工程,需要全面考虑当地的生态环境特点和土地条件,科学合理地制定具体方案和措施,加强养护和管理工作,确保水土保持林的长期效果。

只有这样,才能有效保护和改善生态环境,促进可持续发展。

第二节水土保持林草措施的类型及配置1 林种区划一、水土保持林的区划在水土流失地区,为了调节地表径流,防止土壤侵蚀,保持和提高土壤肥力,改善农业生产条件而营造的防护林,叫做“水土保持林”,它以减免水土流失为主要目的。

森林保持水土功能的机制和涵养水源的机制是一样的,但保护对象不同,一般说在石质山地或基岩风化不很严重的坡面,森林贮水的功能主要表现为涵养水源;在表土疏松或基岩风化严重的坡面,降水时表土大量被水冲走,森林在贮水的功能上表现为保持土壤不被冲走。

在林业部长江中上游防护林体系《县级总体规划》中,对水土保持林规划原则是:凡坡度在36°以上;或坡度虽然在规定以下,但土壤瘠薄,岩石裸露、水土冲刷、地质结构疏松或泥石流严重地段;主要山脊分水岭两侧,高山针叶林缘以下100~200m以及悬石峭壁地区的现有林或规划造林划分为水土保持林。

川江流域是我国水土流失很严重的地区。

其中,地处嘉陵江中游的川中北部丘陵地区,每平方公里每年流失土壤达4~5t,最多的地方达1.8万t以上,是我国水土流失最严重的两个地区之一(另一个为西北黄土高原)。

在长江中下游防护林体系建设中,根据川江流域的调查,将水源涵养林、水土保持林划分为八个三级林种组,即江岸防护林组、库塘防护林组、岭谷防护林组、侵蚀沟、坡防护林组、埂坎防护林组、护路林组、护宅林组、护渠林组,他们各具特有的防护功能和可能发挥的经济效能。

二、水源涵养式林的区划(一)水源涵养林的定义河流两岸和上游水源区以及水库周围的涵养水源,改善河流水文状况滞洪补枯、保护资源为主要目的的森林叫做“水源涵养林”。

虽然任何森林都有涵养水源的功能,但水源涵养林则要求具有特定的林分结构和地理位置。

因此,它在本质上又不用于一般的森林。

理想的水源涵养林应该是由比较高大的乔木和比较矮小的灌木相结合,并由多树种和不同年龄的林木组成;林冠密集,多层次,枝叶繁茂,林下土壤结构疏松,土层深厚,地被物丰富。

第二章水土保持防护林林种区划与配置第一节防护林林种区划第二节防护林树种选择与林种配置第一节防护林林种区划一、水土保持林的区划水土保持林:在水土流失地区,为了调节地表径流,防止土壤侵蚀,保持和提高土壤肥力,改善农业生产条件而营造的防护林。

在长江中下游防护林体系建设中,根据川江流域的调查,将水源涵养林、水土保持林划分为八个三级林种组,它们各具特有的防护功能和可能发挥的经济功能。

即:江岸防护林组库塘防护林组岭谷防护林组侵蚀沟、坡防护林组二、水源涵养林的区划1. 水源涵养林的定义:河流两岸和上游水源区以及水库、湖泊周围以涵养水源,改善河流水文状况、滞洪补枯、保护水资源为主要目的森林。

水源涵养林的贮水能力一般森林:500-3000m3/hm2川西冷杉林:2660-3608 m3/hm2补给时限:2个月至1年。

“大肚能容,容雨季难容之水”,如北碚三圣海底沟地下水库。

3. 我国水源涵养林的现状(1)面积不足,体系不完整水源林只占防护林面积的20%,只占造林面积的8%。

长江上游需要水源林1000万hm2,目前只有100-150万hm2。

(2)位置不当,作用不明显疏残灌木林留做水源林,如川西此类达35%。

(3)水源林被采伐,功能中断长江上游采伐林分50-60%是水源林,伐后40%没有及时更新。

(4)水源林没有进行经营,功能只能自行调节多数交通不便,“山高、路远、人稀,鸟多、兽多、林密”,典型如云南滇西三江并流区。

4. 水源涵养林的区划(1)区划类型按范围及重要性分:国家级水源林、省级水源林、县级水源林按可否采伐分:Ⅰ类水源林、Ⅱ类水源林(2)区划重点①重要河流中上游地区;②重要湖泊及大、中型水库汇水区;③雪线附近及干旱、半干旱地区的森林;④工业、农业灌溉及城镇居民用水的水源地区;⑤其他需要重点建设水源林的地区。

(3)区划标准国家级标准国家一级河流上游重要汇水区;以我国境内发源地的主要国际河流(包括界河、界湖)上游地区;跨省(市、自治区)湖泊或具有重要意义的湖泊周围地区;其他需要列为国家级的水源林区。

各个地区林业发展的方向立地条件特点和造林树种选择一、各个地区林业的发展的方向(林种)和造林任务大兴安岭林区:造林的主要任务是人工促进天然更新,更新采伐迹地和火烧迹地,并对低价值天然次生林进行改造,全面实施天然林保护工程。

山区:以水源涵养为主,丘陵区应营造水土保持林或护田护牧林,还应大力发展用材林。

有重点地发展经济林,对现有的天然林进行封育保护。

黄土丘陵区:建立以水土保持为主的综合防护林体系,并根据需要发展一定的经济林和薪炭林;滩川地区营造农田林网,适当发展经济林和用材林。

实行造林与水保相结合,坚持生物措施与工程措施相结合,营造乔、灌、草相结合的立体结构的防护林。

沙区:营造防风固沙林。

平原区:营造各种不同类型的农田防护林,进行四旁绿化,推广林农间作,充分利用优越的自然条件,营造小片状的速生丰产林和速生丰产型的农田防护林,还可以有重点地发展经济林。

草原区:因地制宜地营造各种类型的草牧场防护林,对开垦的草场实行退耕还林还草。

二、各个地区的立地条件特点大兴安岭林区:气候寒冷湿润;一般山坡土层较薄,石质含量多;沟谷排水不畅。

山区;东部山区降水量较高,气候较冷;丘陵区降水少,气温高,蒸发量大。

西部山区干旱、风大,冬春降水少、夏季降水集中,土壤瘠薄,是典型的石质山区。

黄土丘陵区:该地区雨量少,且分布不均,多集中于7-9月,多为暴雨,易造成水土流失,加之蒸发强烈,加剧了旱情。

沙区;沙地自然条件较好,降水量250-40OnInb潜水埋藏不深,不少地方为3m,能被植物所利用。

此外,沙地表层还有凝结水可供植物利用。

较好的水分不仅能使自然生长灌木,在东部沙地还分布有乔木。

因此,沙地治理较为容易,也是造林的重点地区。

沙漠在自然景观上呈现出干旱荒漠特征。

年降水量50-250mm,植被稀疏,多样性低,主要为灌木、半灌木。

沙漠治理难度大。

平原区:地势平坦,土壤深厚肥沃,地下水位较高,土壤水分较充足。

草原区;干旱、寒冷、风大,土壤中普遍有钙积层。

水土保持林业措施水土保持林业措施水土流失地区经人工控制(水土保持林业措施)的土地经济系统和土地自然系统间耦合构成土地经济系统,如何使这个复杂系统的结构合理,水土流失处于正常侵蚀范围之内,经济效益最佳,运行高效,是多年来林业工作者研究的重大课题之一。

林业措施不仅是技术和社会经济问题,而且是发展经济与充分发挥土地的生产潜力和环境保护的生态经济问题。

通过林业措施使相对稳定的土地生态经济系统,在一定范围内,可使它对外界的干扰、破坏,有一定的自我调节能力,因而在一定的情况下能保持相对的平衡,持续发展。

第一节水土保持林的水文效益水不仅是生命存在和延续的先决条件,而且是全球与局部气候状况的重要决定因素。

随着人类文明的发展,人们对水的用途要求越来越高,用量越来越大,例如我国目前的全国年总需水量在二十世纪 80 年代 4400 亿 m3 的基础上增加到了 6800 亿 m3,即增加 50%以上。

当前,在第三世界的一些国家中干旱、半干旱地区,水资源的短缺已成为工农业发展的严重障碍。

但是,由于水的性质所决定,它不仅对人类的生活带来方便,而且有时造成不便甚至对人类生命财产造成严重威胁,据估计,地球大陆上的总降水量约 11.9 万 km3。

这些水一部分以水蒸气的形式返回大气;面另一部分则变成地表径流。

由于这些降水在时间和空间上分配的不均匀性,过量的地表径正常常超出正常的河槽,形成洪水而淹没平地,破坏农田与城镇,引起重大伤亡事故,造成毁灭性的灾害。

另一面。

当高空的水蒸气以雨滴的形式下降时,雨滴的动能又可使土壤颗粒崩解,形成结皮,迅速降低地表土壤的入渗能力,引起坡面侵蚀,并增加洪水量,引起沟道、河流侵蚀,甚至引起泥石流暴发,诱导滑坡等重力侵蚀,被冲入河流的矿物质和有机质沉积,可造成河床、湖泊、水库的淤积,降低其调洪能力,并使水质受到污染,成倍地增加洪水所造成的损失。

一方面是水资源的严重匮乏,另一方面是大量降雨所造成的破坏。

在长期的生产实践和科学研究中,人们不仅认识到了修建水利工程可以解决水资源不平衡的矛盾,而且也认识到了陆地森林的巨大调节作用。

丘陵山区水土保持技术绳池县位于河南省西部,全县辖1叶乡镇,33.5万人,其中农业人口26.8万人,总面积1421km2,其中水土流失面积890km2。

境内以黄土丘陵沟壑区和土石山区2大地貌类型为主。

地形起伏,植被稀疏,暴雨集中,多年平均气温12.4℃,极端最高气澎1.690,极端最低气温-18.79℃,无霜期216d,平均日照时间2257h,平均日照率为51%,太阳辐射年平均总量为496.6kJ/cm2。

平均降雨量656.9mm,且6-9月降雨量占全年降雨量的65%以上。

沟壑密度为2.5km/km2。

主要侵蚀类型为水力侵蚀,其次为重力侵蚀。

多年平均土壤侵蚀模数4800t/km2,是河南省黄、淮、长、海四大流域中水土流失最严重,生态环境最脆弱的地区之一。

一、试验区的选择实验区分布在黄河水保生态工程伊洛河流域三门峡(绳池)项目区的石河、张沟、马口3条小流域。

石河小流域位于项目区东部,仁村乡境内,海拔750m,土石山区地貌,土壤种类以沙砾土为主;张沟、马口小流域位于项目区中部,仰韶乡、坡头乡境内,海拔720-810m,黄土丘陵沟壑区地貌,土壤种类以红粘土为主。

2区在自然、气象、降雨、土壤、地形、地貌、地质、水土流失成因和分布等多方面均具有代表性。

二、造林地选择本试验区结合绳池的地形、地貌、土壤、气象、降雨等特点,每条小流域各选择0.8hm2左右面积作为试验区验证造林效果。

石河小流域布置在仁村乡纸坞村东南2.5km的小流域主沟道东侧的山坡上,面积0.84hm2,半阳坡,地面坡度27°,沙砾土,土层厚度35cm;张沟小流域布置在仰韶乡中涧村东北0.9km的山坡上,面积0.90hm2,阳坡,地面坡度18°,红粘土,土层厚度65cm;马口小流域布置在坡头乡韶峰村西北1.2km的山坡上,面积0.60hm2,阳坡,地面坡度22°,红粘土,土层厚度72cm。

三、造林时间的比选侧柏在春季、秋季、雨季均可栽植,主要取决于土壤水分条件。

简析山地丘陵区域水土保持工程措施水土保持是指防治水土流失,保护、改良与合理利用山区、丘陵区和风沙区水利资源,维护和提高土地生产力,以便于充分发挥土地资源的经济效益和社会效益,建立良好生态环境的综合性科学技术。

水土保持措施主要包括工程措施、植物措施和临时措施,本文现主要针对山区水土保持工程措施加以阐述。

一、水土保持工程的作用在山地丘陵区域,水土保持工程的作用主要有四个方面:改变小地形,防止土壤侵蚀这是山坡防护工程的作用;防止沟头前进,沟床下切山沟治理工程的作用;防止山洪和泥石流危害山洪导排工程的作用;拦蓄坡地径流,减轻水土流失小型水利工程的作用。

二、水土保持的工程措施基本内涵以及类型水土保持工程措施主要是指为治理水土流失而修筑的一系列工程设施,以此来确保水土利用过程中的科学、合理性,并对当地水土起到保护作用。

水土保持工程措施是小流域水土保持综合治理措施体系的主要组成部分,它与水土保持生物措施及其他措施同等重要,不能互相代替。

水土保持工程研究的对象是斜坡及沟道中的水土流失机理,即在水力,风力,重力等外营力作用下,水土资源损失和破坏过程及工程防治措施。

依据山地丘陵区域水土保持工程措施的应用条件,水土保持工程可以分为以下四种类型:山坡防护工程,山沟治理工程,山洪排导工程以及小型蓄水用水工程。

三、水土保持工程措施的重要意义水土流失不但会导致大量优良土壤流失,良田遭受破坏,同时还会导致河流含沙量增加,河床升高,河泛现象多发。

只有大力开展水土保持工作,防治水土流失,方能保证土地质量,进而保障当地农业发展,促进经济进步。

水土保持的工程措施对于保持水土、防止水土流失有着显著的成效,通过一系列诸如梯田、台地、水池、水窖等设施的建设,可以起到很好的涵养水源,调节当地气候的作用,使得当地生态环境以及农业生产条件等均得到不同程度的改善,并大大降低了水灾、旱灾、沙尘暴的发生率,进而实现农业增产,提高了农民的生活水平。

近年来,我国更加重视全国各地,特别是山区的水土保持工程措施建设,不同规模的工程设施不断建设起来,但就修筑梯田而言,近10年内我国已有约500万亩田地完成了梯田改造,逾1.5亿群众直接受益。

山区丘陵区水土保持林体系及林种配

置

1

2020年4月19日

山区、丘陵区水土保持林体系及林种配置

第一节山区、丘陵区水土保持林体系

一、水土保持林在水土保持工作中的地位

在山区和丘陵区,不论从水土保持林占地面积和空间,从发挥其控制水土流失,调节河川径流,还是为开发山区,发展多种经营,形成林业产业进而提供经济发展的物质基础等方面,水土保持林均占有极其重要的地位。

二、水土保持林的功能

(1)生态屏障

(2)林业产业

防护林体系:

根据区域自然环境条件,以防风固沙、水土保持、水源涵养等林种为主体,因害设防、因地制宜的片、带、网相结合所形成的综合森林防护体系。

防护林体系的形成

地区生态环境条件的恶化因素是多种多样的,自然生态环境具有明显的地带性,不同地区的生态环境有其自己的特征,各区域、各类型的生态环境是相互影响、相互制约的,即使是同一土地利用方式,在不同地带所受到的灾害因子也是不同

2

2020年4月19日

的,针对不同灾害因子,不同地区的防护林、不同林种相互补充、相互影响,使全区不良生态环境因子得到改进,在一个较大的区域内,有小到大逐步形成区域防护林体系。

三、山区、丘陵区水土保持林体系

水土保持林林种林种的生产性

分水岭防护林用材林、经济林

护坡林用材林、经济林

梯田地坎造林经济林、果树

侵蚀沟道防护林用材林、饲料林、燃料林

护岸护滩林用材林、经济林

石质山地沟道造林用材林

山地护牧林饲料林、燃料林

坡地果园(特用经济作物)经济林、用材林

池塘水库防护林用材林、经济林

山地渠道防护林用材林、经济林

山地现有林(包括天然次生林)用材林、林特产品

四、山区、丘陵区水土保持林体系配置的技术模式

其技术模式的主要基础是作好各个林种在流域内的水平配置和林种的立体配置。

3

2020年4月19日

“水平配置”是指水土保持林体系内各个林种在流域范围内的平面布局和合理规划。

“立体配置”是指某一林种组成的树种或植物种的选择,和林分立体结构的配置和形成。

五水土保持林的配置

在不同的地形地貌部位上,根据水土流失的形式、强度与产生方式,安排不同结构的林分,使其在平面与空间上形成合理的布局,达到控制水土流失的目的。

1.水土保持林林种

按一定的树种、组成,一定的形式(片、带、块等)配置在水土流失地区不同地形地貌部位上,具有特定防护作用和生产目的的水土保持林。

林种划分的依据:

地貌部位、生产目的。

林种命名:混合命名法。

2.安排林种的原则

总原则:

以土地的适宜性和限制性为原则,根据水土流失特点与土地利用方向安排水土保持林林种。

4

2020年4月19日

a.以小流域为基本单元;

b.全面规划,长短结合;

c.考虑林种的特性,地形条件,水土流失特点;

d.形成完整的水土保护体系与可持续的产业体系。

3.林种的配置技术

4.生态经济型防护林

在区域人工生态系统建设的总目标下,以优化土地利用为基础,以发挥当地水土资源、气候资源和生物资源潜力为依据,以防护林为主,与用材林、经济林、薪炭林和特用林相结合的科学布局,组成多林种、多树种合理配置、生物学稳定、功能完善的防护林体系。

林种内林分立体配置应强调的问题是:

(1)针对防灾需要和所处立地类型和质量,合理选择树种或植物种;

(2)据所选定的树种和植物种,研究其生物学、生态学特性、恰当地处理好种间的关系;

(3)林分密度的确定,除应考虑林业上确定林分的一般原则外,还应注意林种的防灾需要和应用树种、植物种的特性。

二、坡面水土保持林

5

2020年4月19日。