药物性肝损伤现状与对策

- 格式:ppt

- 大小:3.98 MB

- 文档页数:42

药物性肝损伤的诊断和治疗方法肝脏是人体最重要的消化器官之一,它负责分解代谢体内的各种物质和药物。

但是,一些药物如乙酰唑胺、氨基苷、异烟肼等,如果长期使用,会对肝脏产生损害,引起药物性肝损伤。

据统计,药物因素占据了药物性肝损伤的70%。

那么,如何去诊断和治疗药物性肝损伤呢?下面,我们将从多个方面探讨其诊治方法。

一、药物性肝损伤的诊断方法1.临床表现分析药物性肝损伤的临床表现是多种多样的。

早期症状通常是食欲不振、头昏乏力等,晚期症状则会出现肝区疼痛、黄疸等。

除了症状外,临床医生还需要注意患者的年龄、药品使用情况、家族史等因素,对比判断,才能确诊药物性肝损伤。

2.实验室检测血清酶学指标检验是诊断药物性肝损伤的一种常用方法。

如果ALT(丙氨酸转氨酶)、AST(天门冬氨酸转氨酶)浓度升高,碱性磷酸酶(ALP)、总胆红素(TBil)、直接胆红素(DBil)也随之上升,说明患者肝功能出现异常。

同时,医生还要检测尿液毒酶浓度是否升高,这是诊断药物性肝损伤另一种有效手段。

3.肝组织病理学分析如果患者服用的药物导致肝损伤病情加重,确诊需要进行肝活检,以确定肝脏组织的病理变化和透过肝细胞暴露出的药物元素。

在此基础上,可以对症治疗。

二、药物性肝损伤的治疗方法药物性肝损伤的治疗方法一般分为肝保护和药物治疗两部分。

1.肝保护肝保护是指采取一定的措施,减轻药物对肝脏的损伤。

采取的措施包括停药、限制体力活动、调节饮食、定期监测肝功能检查结果等。

2.药物治疗药物治疗是指采用具有直接肝细胞保护作用的药物。

例如,注射谷胱甘肽(GSH)可以有效增加肝细胞对氧化应激的耐受性;采用草药治疗药物性肝损伤也是一种有效的治疗方法,比如黄连、丹参等,这些综合治疗对消除症状和恢复肝脏功能有特殊作用。

除此之外,中药保肝也是治疗药物性肝损伤的一种治疗方法。

中药对于肝损伤有很好的效果。

比如,丹参、茯苓等中药有很好的活血化瘀、清热解毒、健脾养肝的作用。

例如葳婆草和金钱草等草本植物释放抗氧化剂和抗击自由基物质。

药物性肝损伤的机制与防治策略药物性肝损伤是指由于药物或药物代谢产物对肝脏造成损害而引起的一种临床疾病。

目前,越来越多的药物被发现对肝脏具有潜在的毒性,造成肝损伤的情况也在不断增加。

药物性肝损伤在临床上表现为肝功能异常、黄疸、肝细胞坏死等症状,甚至可导致肝功能衰竭、肝硬化甚至死亡。

因此,对药物性肝损伤的机制和防治策略进行深入研究具有重要意义。

一、药物性肝损伤的机制1. 肝脏药物代谢肝脏是药物代谢的主要器官,药物在体内经过肝脏的代谢转化后才能够被排出体外。

大部分药物在肝脏中由细胞色素P450酶系统代谢,但部分药物在代谢过程中会产生活性代谢产物,这些代谢产物对肝脏细胞产生损害,引发肝损伤。

2. 免疫介导的药物性肝损伤某些药物可以通过免疫介导机制引起肝脏损伤,包括对抗生素、解热镇痛药、抗结核药等。

这些药物在体内通过激活免疫系统,导致免疫细胞在肝脏中产生炎症反应,最终导致肝脏损伤。

3. 药物本身的毒性有些药物本身具有一定的毒性,当超过一定剂量的情况下,会直接对肝细胞产生损害,导致药物性肝损伤。

如布洛芬、对乙酰氨基酚等。

4. 肝脏再灌注损伤在高血压、肝脏手术、肝硬化等情况下使用某些药物时,可能会导致肝脏再灌注损伤。

这些药物可能会导致肝脏缺氧、氧自由基产生增加,从而损害肝脏细胞。

5. 药物互相作用有些药物在体内会相互作用,导致药物浓度升高,增加对肝脏的毒性。

因此,在合理用药时,需注意避免药物之间的互相作用,以减少肝脏损伤的风险。

二、药物性肝损伤的防治策略1. 合理用药在用药过程中,应根据患者的肝功能、疾病情况等合理选择药物,避免对肝脏产生严重的毒性。

对于肝脏有损伤风险的患者,应特别注意选择不会加重肝脏负担的药物。

2. 定期监测肝功能对于使用具有潜在肝毒性药物的患者,应定期监测肝功能指标,一旦发现异常应及时调整用药方案。

在患者出现肝损伤迹象时,应停止使用可能导致肝损伤的药物,避免进一步加重肝脏负担。

3. 加强监测和报告医疗机构及药品生产商应加强对药物性肝损伤的监测和报告工作,及时发现肝损伤风险并采取相应措施。

药物性肝损伤怎么治疗最好的方法药物性肝损伤是指由于药物或药物代谢产物引起的肝脏损伤,临床上常见的表现为肝功能异常、黄疸、肝细胞坏死等症状。

治疗药物性肝损伤的方法有很多种,但是要选择最合适的治疗方法才能达到最好的效果。

首先,对于已经发生药物性肝损伤的患者,最重要的是停止使用引起肝损伤的药物。

一旦发现有肝损伤的症状,患者应立即停止使用可能引起肝损伤的药物,并及时就医。

此外,患者在停药后也要密切关注自己的症状变化,及时就医。

其次,对于药物性肝损伤的治疗,一般采取保肝治疗的方法。

保肝治疗的主要目的是减轻肝脏的负担,促进肝脏的修复。

在治疗过程中,患者需要遵医嘱进行休息,避免饮酒和接触有毒物质,保持肝脏的休息和排毒功能。

另外,一些药物性肝损伤的患者也可以采取药物治疗的方法。

例如,可以使用一些促进肝细胞再生的药物,如谷胱甘肽、丙硫氧嘧啶等。

这些药物可以帮助肝脏修复受损的组织,加快康复的速度。

除了药物治疗外,一些患者还可以尝试一些中医治疗的方法。

中医治疗药物性肝损伤的主要思路是调理肝气,清热解毒,促进血液循环。

一些中药材,如黄芪、枸杞子、山楂等,被认为对肝脏有一定的保护作用,可以在医生的指导下进行尝试。

最后,对于药物性肝损伤的治疗,患者还需要注意饮食和生活习惯的调整。

患者应该避免摄入过多的脂肪和蛋白质,多吃一些易于消化的食物,如蔬菜水果等。

此外,患者还需要保持良好的生活习惯,如规律作息,避免熬夜,保持心情舒畅等。

综上所述,药物性肝损伤的治疗方法有很多种,但是最重要的是要及时停止使用引起肝损伤的药物,并进行保肝治疗。

在治疗过程中,患者还需要注意饮食和生活习惯的调整,以促进肝脏的康复。

当然,在进行治疗时,患者一定要在医生的指导下进行,避免盲目使用药物,以免加重肝脏的负担,延长病情的康复时间。

希望每一位患者都能找到最适合自己的治疗方法,早日康复。

药物性肝损伤风险的新视点肝脏是药物代谢的主要脏器,同时,也是药物损伤的主要靶器官。

药物性肝损伤( drug-induced liver injury,DILI) 是指药物在治疗过程中,由于药物本身或其代谢产物引起的肝细胞毒性损害或肝脏对药物及其代谢产物的过敏反应所致的疾病。

DILI 发病机制的复杂性和疾病的隐匿性,往往导致其在药品在上市前的临床试验中不能完全被发现,而是在药品大量用于临床后才逐渐显现出来。

有统计结果显示,引起DILI 的药物有600 余种。

随着医药的研发,新药不断问世、用于临床,新药上市后的安全性问题越来越引起关注。

笔者查阅了近几年美国食品药品监督管理局( FDA) 、国家食品药品监督管理总局( CFDA) 、欧洲及加拿大等发布的DILI 相关报道,加以归纳、分析,以提示临床医务工作者关注和重视DILI 的风险,全面了解和掌握最新药品不良反应监测信息,降低或避免DILI 对患者带来更多、更严重的危害,保障公众用药安全。

1 修订说明书,警示肝损伤风险1. 1 丙硫氧嘧啶的肝损伤风险2010 年4 月,FDA 在甲状腺功能亢进症治疗药物丙硫氧嘧啶的药品说明书中添加黑框警告,提示其致严重肝损伤和急性肝衰竭的信息,其中包括成人和儿童患者使用该药品导致死亡的病例。

FDA 已发现34 例与丙硫氧嘧啶相关的严重肝损伤报告,23 例成年患者报告中,有13 例死亡和5 例肝移植病例; 11例儿科患者报告中,有2 例患者死亡,7例患者需要接受肝脏移植,1例患者在被列入移植名单时死亡。

另外,结合医学文献的回顾,FDA 得出结论,对于成年患者和儿科患者来说,丙硫氧嘧啶引起临床严重肝损伤甚至致命的风险比甲巯咪唑更高。

1. 2 加拿大修订说明书,警示莫西沙星的严重肝损伤风险2010 年3 月,加拿大卫生部发布修改处方类抗菌药物莫西沙星( moxifloxacin,商品名: Avelox) 药品说明书的通知,包括口服片剂和注射液。

药物性肝损伤(drug-induced liver injury,DILI),是指人体暴露于常规剂量或高剂量药物后,因药物本身或其代谢产物对肝脏的直接毒性,或人体对药物或其代谢产物产生过敏或代谢特异质反应,而导致的肝脏损伤,是肝生化异常的常见原因之一。

DILI约占药物不良反应的6%,是药物上市后被撤回的最常见原因。

推算年发病率约19/10万,发病率男、女相似,但随着年龄增长显著增加。

药物性肝病占社区急性肝炎或黄疸患者的5%,是急性肝功能衰竭的主要原因(在美国占50%以上,其中36%为非甾体类消炎药,特别是对乙酰氨基酚),DILI是不明原因肝损伤的常见原因,尤其是50岁以上患者。

DILI可区分为可预测性和不可预测性两种,前者主要是药物的直接毒性作用所致。

近年来,由于对新药的筛选越来越严格、对药物不良反应的监测更加严密,除非药物有特异作用且评价效益与风险时前者明显地占上风,否则不能上市,因此临床上直接肝细胞毒性药物引起肝损伤的比例下降。

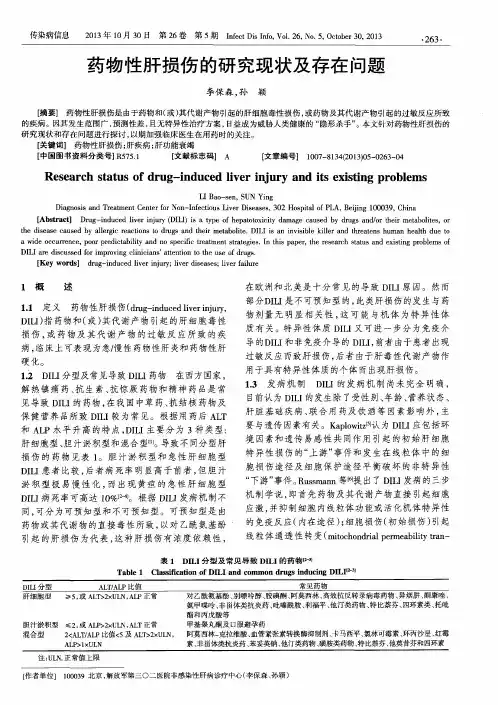

大多数(>95%)药物性肝损伤系不可预测性,其发生机制又可以分为:代谢特异质(metabolic idiosyncrasy)和过敏特异体质(hypersensitive idiosyncrasy)两类,其特征如表1。

免疫特异质肝损伤机制过敏即免疫机制介导的肝损害有以下特点:(1)不可预测性;(2)仅发生在某些人或人群(特异体质),或有家族集聚现象;(3)与用药剂量和疗程无关;(4)在实验动物模型上常无法复制;(5)具有免疫异常的指征;(6)可有肝外组织器官损害的表现。

免疫介导相关的药物性肝损的通常临床依据为:(1)使用过某种药物后,出现发热、关节痛、皮疹等肝外表现;(2)血液学检查发现嗜酸性细胞增多、循环免疫复合物阳性、非器官特异性的自身抗体阳性(药物相关的自身抗体);(3)肝组织学检查表现为嗜酸性细胞浸润、肉芽肿形成等。

在这类肝损中,通常药物中间代谢物通过抗原提呈细胞(树突状细胞)作用,经I型组织相容性抗原激活特异性细胞毒性T细胞介导致肝细胞损伤。

药物性肝损伤综述报告药物性肝损伤(Drug-induced liver injury,DILI)是指由于接触药物而导致肝脏功能异常或组织损伤的一类疾病。

药物性肝损伤是临床上常见的肝疾病之一,其发生率在药物不良反应中居首位。

药物性肝损伤的严重程度可不同,从暂时性的肝酶升高到急性肝衰竭、肝坏死等严重后果。

药物性肝损伤的发生机制复杂,尚不完全清楚。

目前认为,药物性肝损伤与药物代谢障碍、免疫反应和氧化应激等因素相关。

药物代谢障碍主要指药物在肝脏中的代谢途径异常,使药物或其代谢产物在肝脏积蓄,从而形成肝毒性物质。

免疫反应方面,有些药物可能触发免疫系统异常反应,导致肝脏受损。

此外,氧化应激也可能是药物性肝损伤的发生机制之一。

临床上,药物性肝损伤的表现可以多样化。

轻度的肝损伤可能仅表现为肝酶升高,而不伴有其他症状。

但在某些情况下,患者可能出现黄疸、腹痛、乏力、食欲不振等肝功能异常的症状。

对于严重的药物性肝损伤,患者可能发生肝衰竭、肝坏死等严重后果,甚至危及生命。

药物性肝损伤的诊断主要依赖于详细的临床病史和肝功能检测结果。

在排除其他可能引起肝损伤的因素后,进一步评估与药物应用的时间关系以及其他致肝毒性药物的使用等因素,可以帮助确定药物性肝损伤的诊断。

治疗药物性肝损伤的方法包括停用可能引起肝损伤的药物、对症治疗和对肝功能的支持。

在诊断和治疗过程中,应密切监测肝功能指标的变化,根据患者的临床症状和肝功能改善情况,调整治疗策略。

为减少药物性肝损伤的发生,临床上在药物使用过程中需注意患者的肝脏状况,对于具有肝毒性的药物应谨慎使用,并进行适当的监测和评估。

此外,患者应遵循医生的用药指导,在用药期间定期复查肝功能,及时了解肝脏状况。

总之,药物性肝损伤是一种常见的临床问题,可能对患者的健康造成重大影响。

准确诊断和及时干预对于预防和治疗药物性肝损伤至关重要。

医生应提高对药物性肝损伤的认识和警惕性,以减少该疾病的发生和危害。

药物性肝损害的护理分析药物性肝损害的临床特征,提出相关的护理措施。

通过做好患者的心理护理,加强饮食指导,积极对症支持治疗,提高药物性肝损害的治愈率。

通过用药指导、纠正用药误区、加强监测、早期诊断等预防措施,减少药物性肝损害的发病率。

标签:药物性肝损害;护理近年来,随着新药的不断问世,药物性肝损害的发生率也日益增高,在所有药物反应中,药物性肝损害约占1O% ~15 %[1],大约有1000余种药物可能导致肝损害。

因此药物性肝损害是临床和护理工作值得注意的问题。

肝脏是人体的代谢中心,故其容易遭受药物或毒物的损害而致病。

临床表现可分为急性和慢性两大类,临床上以肝病表现为主,或伴有较多的肝外表现。

药物性肝损害(drug—induced liver injury,DILI)是指在应用治疗剂量的药物时肝脏受药物毒性损害或发生变态反应所导致的疾病。

DILl通常起病较急,临床表现多变,以急性肝损害为[2]。

近年来,DILl的发病率呈上升趋势,我国药物性肝炎约占急性肝炎住院患者的10%[3] ,西方国家约15 %~20%。

DILI 重在预防,早发现、早诊断、早治疗及提供合理的护理,能为患者争取更有利的治疗时机,亦可规避医患纠纷,提高医疗护理质量。

现将DILI的预防及护理综述如下:1 DILl临床表现DILl的临床表现与病毒性肝炎相似,临床容易误诊。

早期症状有发热,随后出现乏力、纳差、皮疹、上腹不适、恶心、呕吐、黄疸、尿色深等,肝脏肿大并伴有轻度压痛。

实验室检查以血清转氨酶、碱性磷酸酶升高为主,其他还有血清胆红素、r一谷氨酸转移酶、乳酸脱氢酶及血清胆汁酸浓度升高,尿胆原、尿胆素阳性,血浆白蛋白减少,末梢血常规有白细胞总数和嗜酸粒细胞总数升高。

万瑜报道,从开始用药到出现肝损害的平均时间为(19.5±7.7)d。

2 DILI预防措施2.1 早期诊断关键在于对本病保持高度警惕性,用药前就应考虑到药物性肝损害的可能性。

doi:10.3969/j.issn.1005-0264.2020.01.007药物性肝损伤研究及治疗进展党中勤1徐璐一2李梦阁11.河南省中医院肝病科(河南郑州,450002)2.河南中医药大学第二临床医学院关键词药物性肝损伤;发病机制;中西医治疗中国分类号R575文献标识码A药物性肝损伤(DILI)是指患者在服用中药、西药、保健品等而引起肝脏损伤的一类疾病。

因为药物本身或其代谢产物不同而肝损伤的程度亦不同,急性肝损伤最常见,病情迁延可形成慢性肝损伤,严重者可致肝衰竭甚至危及生命["。

目前,DILI分类仍不明确,根据发病机制可分为固有型、代谢异质型、过敏型。

根据病理类型可分为肝细胞性肝炎、胆汁淤积性肝炎、混合性肝炎⑵。

研究表明目前常用且明确可以引起DILI的药物已经超过1100种,已成为一项重点关注的世界医疗安全问题⑶。

相关流行病学研究显示⑷.DILI年发病率为每10万居民中有14-19例,占整个药物不良反应的10%-15%,死亡病例数位居世界第五。

在美国和欧洲,DILI已超过病毒性肝炎成为发生急性肝衰竭的主要原因[5]-本文综合相关文献,重点介绍DILI的发病机制、临床表现和治疗方法,以加强对DILI认识,提高临床诊疗水平。

1DILI的发病机制1.1药物直接肝毒性研究显示,经肝脏代谢50%以上的药物要比其他药物更易致肝损伤。

肝脏是药物代谢的重要器官,亦是药物毒性产物产生的主要场所。

药物经过I相(活性药物形成)、II相(结合或解毒)及in相(排泄)反应代谢⑷。

通常,毒物经过肝脏解毒作用而失活,但产生的毒物数量远超肝脏解毒功能或无该毒物的解毒功能时,能改变细胞功能,导致肝细胞损伤,最终引起细胞凋亡或坏死。

最常见的就是对乙酰氨基酚的肝毒性,其在治疗量时是无毒性的,当过量时可使肝细胞胞质内和线粒体内的谷胱甘肽损耗并产生肝毒性,其代谢产物N-乙酰醞亚胺就是毒性产物m,能直接损伤肝细胞,损伤严重的肝细胞通过胞内应激原级联放大效应,协同促凋亡蛋白的作用,进一步导致线粒体膜通透性改变,从而引起肝细胞死亡⑷O1.2药物特异质肝毒性特异质肝毒性主要是免疫相关性损伤,也被称为间接性损伤,在部分特异性个体中出现,发病率极低。

肝药物损伤治疗方法肝药物损伤是指由于药物的毒性作用引起的肝脏损伤。

在临床上,肝药物损伤已成为引起药物撤回、限制使用或中断治疗的主要原因之一。

治疗肝药物损伤的主要目标是停止或减轻药物的毒性效应,促进肝脏的修复和功能恢复。

下面将介绍一些常用的治疗方法。

1. 停用引起损伤的药物:首先,最重要的一步是停止或中断使用引起肝损伤的药物。

停药后,肝功能通常会逐渐恢复,但恢复的速度和程度因个体差异而有所不同。

有些药物会导致可逆性肝损伤,停药后肝功能会完全恢复;而对于其他一些药物,可能导致永久性的肝损伤,停药后肝功能仍可能无法完全恢复。

2. 支持性治疗:支持性治疗是治疗肝药物损伤的重要手段。

包括饮食调理、休息、增加摄入高营养价值的食物、适度的运动等。

此外,可以根据患者的具体情况,给予必要的药物支持治疗,如肝保护剂、抗氧化剂等。

3. 肝功能监测:在治疗过程中,应定期监测肝功能指标,以评估肝脏损伤程度和治疗效果。

常见的肝功能指标包括谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)、碱性磷酸酶(ALP)、总胆红素等。

监测肝功能可以帮助医生及时发现异常变化,并采取相应的治疗措施。

4. 药物治疗:对于严重的肝药物损伤患者,可能需要进行药物治疗。

常用的药物治疗包括肝保护剂、抗炎药、胆汁酸、抗氧化剂等。

肝保护剂可以帮助减轻肝脏损伤程度,促进肝脏的修复;抗炎药可以缓解炎症反应,减轻肝细胞的损伤;胆汁酸可以帮助肝脏排泄抗氧化剂和有害代谢产物;抗氧化剂可以减轻氧化应激对肝细胞的损伤。

5. 肝移植:对于药物所致的严重肝损伤,如药物性肝衰竭等,可能需要进行肝移植。

肝移植是治疗严重肝脏损伤的最后手段,适用于肝功能彻底丧失,无法逆转的患者。

肝移植术后需长期服用免疫抑制剂,以防排斥现象发生。

在治疗肝药物损伤时,还需要注意以下几点:1. 避免过量药物使用:合理用药非常重要。

患者应严格按照医生的指导用药,并避免自行增加剂量或延长用药时间。

2. 避免并发症的发生:肝药物损伤可能导致肝炎、肝硬化等并发症的发生。

药物性肝损伤的机制与预防策略一、引言药物性肝损伤是指由于药物或其他外源性物质引起的肝脏损害。

随着药物使用量的增加,药物性肝损伤的发生率也呈上升趋势,给患者的健康造成了严重威胁。

因此,对药物性肝损伤的机制进行深入研究,制定有效的预防策略显得尤为重要。

二、药物性肝损伤的机制1. 药物代谢大部分药物在肝脏中经过代谢后才能发挥药效,而一些药物代谢过程中可能会产生有毒代谢产物,导致肝细胞损伤。

例如,对乙酰氨基酚的代谢就会生成对肝脏有害的亚硝化物。

2. 肝细胞膜通透性一些药物可以影响肝细胞膜的通透性,使得细胞内外离子平衡失调,导致细胞功能障碍,最终引起肝细胞损伤。

3. 免疫反应部分药物可以引发机体的免疫反应,导致肝脏组织受损。

药物性肝损伤与免疫相关性肝损伤有着密切的联系。

4. 氧化应激一些药物可能会引起氧化应激反应,导致细胞内氧自由基生成增多,氧化损伤加重,最终导致肝细胞损伤。

5. 肝脏生化代谢途径的受损某些药物会直接影响肝脏的生化代谢途径,导致肝细胞代谢功能受损,失去正常的代谢活性,最终导致肝损伤。

三、药物性肝损伤的预防策略1. 个体化用药根据患者的个体特点,选择合适的药物种类、剂量和用药时间,避免过度用药或是潜在有肝损害风险的药物。

2. 监测药物浓度监测药物在体内的浓度,保证药物在治疗范围内,避免药物过量使用导致肝损伤。

3. 定期进行肝功能检测对长期使用有潜在肝损伤风险的药物的患者,应定期进行肝功能检测,及时发现肝损伤,采取相应的治疗措施。

4. 合理饮食饮食健康对于维持肝功能的正常运转至关重要,应避免高脂肪、高糖、高盐等不良饮食习惯,选择新鲜、清淡的食物,保护肝脏健康。

5. 避免饮酒酗酒对肝脏的损害极大,对于存在肝损害风险的人群,应杜绝酗酒行为,降低肝脏额外的负担。

6. 多运动适量的运动可以促进血液循环,增加体内有害物质的排出,对保护肝脏具有积极的作用。

7. 合理用药在医生的指导下使用药物,严格按照药物说明书的用药指导使用,避免滥用药物或是自行减少药物剂量。

药物性肝损伤已有资料显示,人所接触的化学物质>6万种,人类暴露于各类药物的程度大大增加,已知能引起肝脏损伤的中、西药>1000种。

药物性肝损伤仅次于药物性皮肤、黏膜损害和药物热。

在欧美国家,药物性肝损伤月占黄疸住院病人中的2%~5%,急性肝炎住院患者中的10%;在老年肝病患者中药物性肝损伤可大20%以上;欧美国家中约30%~40%急性肝衰竭是由药物引起。

美国每年发生急性肝衰竭超过50%以上有药物引起,其中36%为非甾体类抗炎药,16%的干损伤为特异质所致。

近年来,我国报道的药物性肝损伤占住院肝病患者的1%~5%,占急性肝炎患者的10%,占暴发性肝炎患者的12.2%,其中以抗菌素、解热镇痛药和中草药为多见。

常见引起药物性肝损伤的药物分以下几类:1、抗生素类:大环内酯类、四环素类等;2、解热镇痛类:阿司匹林、保泰松等;3、抗结核类:异烟肼、利福平类;4、神经系统治疗药物:氯丙嗪、丙戊酸钠等;5、消化系统治疗药:西咪替丁等;6、麻醉药:氯仿等;7、激素类药物及其他:雌、、雄激素等;8、中药,单味中药,如雷公藤、黄独、何首乌、斑蝥、苍耳子、白果等。

中成药:壮骨关节丸、逍遥丸、消癣丸、消癣宁、华佗再造丸、大活络丹等。

目前有染发剂、复方酮康唑洗发剂导致药物性肝损伤的报道。

目前还没有一个药物性肝损伤统一、规范、可靠的诊断标准。

1989年欧洲和美国专家在巴黎举行的国际共识对药物性肝损伤达成共识(巴黎共识),将损伤定义为:血清ALT或直接胆红素水平升高至正常值上限的2倍以上,或AST、ALP和总胆红素水平同时升高,且其中1项指标高于正常值上限的2倍以上。

药物性肝损伤一般分为急性和慢性两大类。

医学科学国际组织委员会将肝功能异常持续时间不超过3个月者为急性肝损伤。

而我国以第一次发病,肝功能异常持续半年以内的肝损伤为急性。

发病2次以上或肝功能异常持续半年以上者为慢性。

急性药物性肝病包括急性肝炎、肝内胆汁淤积、急性脂肪肝和混合病变等。