5. 皮肤免疫系统

- 格式:ppt

- 大小:750.00 KB

- 文档页数:31

免疫系统在皮肤健康中的作用引言免疫系统是人体防御机制的重要组成部分,起着保护身体免受病原体和其他外部有害物质侵害的作用。

皮肤作为人体最大的器官,对外界环境起着天然的屏障作用。

本文将探讨免疫系统在皮肤健康中的作用,以及皮肤免疫功能的维持和影响因素。

皮肤免疫系统的基本组成皮肤免疫系统是指在皮肤中存在的一系列免疫细胞、分子和信号通路,其主要功能是识别和清除病原体以及对外界刺激作出适当反应。

皮肤免疫系统包括以下几个主要组成部分:1. 表皮中的免疫细胞皮肤的表皮层中存在着大量的特殊免疫细胞,包括角质形成细胞、黑色素细胞和专职的免疫细胞如Langerhans细胞等。

这些免疫细胞能够通过表皮的构造和细胞分子之间的相互作用,参与识别和清除病原体,并调控免疫反应的发生。

2. 皮肤内免疫细胞除了表皮中的免疫细胞外,皮肤内还存在其他免疫细胞,如巨噬细胞、树突状细胞和T细胞等。

这些免疫细胞分布在真皮层和皮下组织中,它们的主要功能是识别和清除感染的病原体,并调节免疫反应的发生和持续。

3. 免疫相关分子在皮肤免疫系统中,还存在一些免疫相关分子,如抗体、细胞因子和化学介质等。

这些分子可以识别和结合病原体,进而触发免疫反应,并参与调控免疫细胞的活动。

皮肤免疫系统的功能皮肤免疫系统在维护皮肤健康方面发挥着重要作用,其功能主要包括以下几个方面:1. 抗感染作用皮肤是人体最外层的防御屏障,具有很强的抵抗感染的能力。

当病原体侵入皮肤时,皮肤中的免疫细胞、分子和信号通路会迅速识别和清除病原体,并通过释放细胞因子和化学介质来引导免疫细胞的活动,最终阻止感染的蔓延。

2. 免疫调节作用皮肤免疫系统中的免疫细胞充当着调节作用的关键角色。

它们能够分泌多种细胞因子,调节免疫细胞的活动和抗炎反应的发生,以维持皮肤的免疫平衡。

3. 自身免疫作用免疫系统中的免疫细胞和分子,对抗自身免疫疾病也起着一定的作用。

这是因为皮肤免疫系统能够识别和清除异常的自身免疫细胞,减少自身免疫反应的发生。

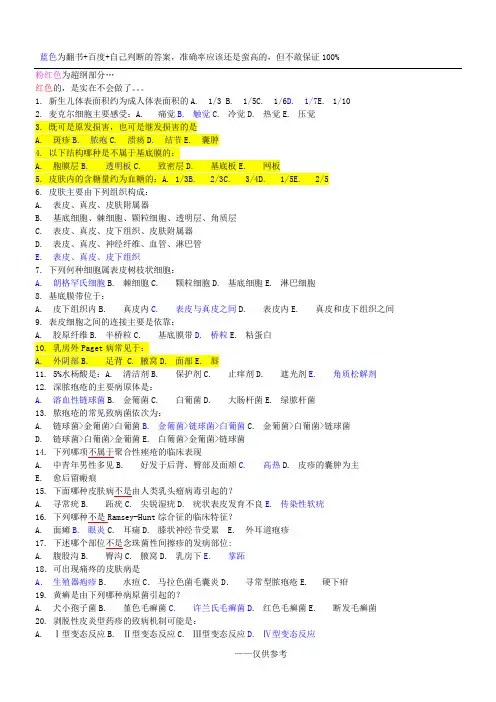

蓝色为翻书+百度+自己判断的答案,准确率应该还是蛮高的,但不敢保证100%粉红色为超纲部分…红色的,是实在不会做了。

1. 新生儿体表面积约为成人体表面积的A. 1/3 B. 1/5C. 1/6D. 1/7E. 1/102. 麦克尔细胞主要感受:A. 痛觉B. 触觉C. 冷觉D. 热觉E. 压觉3. 既可是原发损害,也可是继发损害的是A. 斑疹B. 脓疱C. 溃疡D. 结节E. 囊肿4. 以下结构哪种是不属于基底膜的:A. 胞膜层B. 透明板C. 致密层D. 基底板E. 网板5. 皮肤内的含糖量约为血糖的:A. 1/3B. 2/3C. 3/4D. 1/5E. 2/516. 下列哪种不是Ramsey-Hunt综合征的临床特征?A. 面瘫B. 眼炎C. 耳痛D. 膝状神经节受累E. 外耳道疱疹17. 下述哪个部位不是念珠菌性间擦疹的发病部位:A. 腹股沟B. 臀沟C. 腋窝D. 乳房下E. 掌跖18.可出现痛疼的皮肤病是A.生殖器疱疹B.水痘C.马拉色菌毛囊炎D.寻常型脓疱疮E. 硬下疳19. 黄癣是由下列哪种病原菌引起的?A. 犬小孢子菌B. 堇色毛癣菌C. 许兰氏毛癣菌D. 红色毛癣菌E. 断发毛癣菌20. 剥脱性皮炎型药疹的致病机制可能是:A. Ⅰ型变态反应B. Ⅱ型变态反应C. Ⅲ型变态反应D. Ⅳ型变态反应E. Ⅴ型变态反应21. 以下哪一类型的药疹最严重?A. 固定性药疹B. 麻疹样药疹C. 大疱表皮松解型药疹D. 痤疮样药疹E. 湿疹型药疹22. 下列哪项不是固定性药疹的特点?A.数目1个,偶见少数几个B.类圆形或椭圆形C.红斑呈紫红色、水肿性,中央可发生水疱或大疱D.好发于腋下、乳房下、腹股沟等皱褶部E. 红斑消退后遗留灰黑色色素沉着,经久不退23.患者女性,40岁,双上眼睑红斑水肿,胸部有皮肤异色症改变,肩部肌肉容易疲劳,并疼痛。

以下诊断中何者最可能A.统性红斑狼疮B.系统性硬皮病C.皮肌炎D.成人性硬肿病E.混合性结缔组织病24.A. 丘疹25.A.E.26.A.B.C.D.E.27.A. 面部29.A.D.30.A.D.E.31.A.32.A. 指缝33.A. 片状银白色鳞屑的红丘疹、红斑块B. 丘疹、水疱、脓疱、脱屑C. 糠状鳞屑的潮红斑D. 苔藓样斑块E. 围堤状隆起性红斑34. 银屑病的头皮皮损使头发:A. 稀疏、脱落B. 成束状,不脱落,片状银白色脱屑C. 油腻,脱落,大量糠状脱屑D. 不脱落,大量糠状脱屑E. 稀疏,脱落,参差不齐35. 痤疮发生时最早出现的皮损是:A. 粉刺B. 丘疱疹C. 脓疱D. 结节E. 囊肿36. 下列哪个不是天疱疮的临床类型:A. 寻常型B. 疱疹型C. 增殖型D. 红斑型E. 大疱型37. 大疱性类天疱疮的靶抗原位于:A. 桥粒B. 半桥粒C. 透明板D. 致密板E. 锚斑38. 某白癜风患儿,右上眼睑、右上唇、右上肢见边界清楚的脱色斑,皮损不超过身体中线。

皮肤对人体免疫防线的重要作用作者:任晓红来源:《新教育时代·学生版》2019年第20期摘; 要:皮肤覆盖在人体最外层,是人体最大的一个器官。

同时皮肤也是人体免疫屏障的第一道防线。

研究表明,皮肤并不是一个被动的免疫器官,它具有主动的免疫防御、免疫监视及免疫自稳功能,为皮肤免疫系统。

本文主要讲述皮肤对于人体免疫防线起重要作用。

关键词:皮肤; 人体免疫; 免疫防线; 作用一、皮肤的组成皮肤是人体面积最大的器官。

皮肤总重量占体重的5%到15%,总面积为1.5到2㎡,厚度因人或部位而不同,为0.5mm到4mm。

即同一个人全身各部位的皮肤厚度不相同。

它将机体的内部环境与外部有害环境分隔开来。

皮肤最外面的一层是表皮,它具有保护作用,没有血管,但有神经末梢。

表皮由外向内可分为五层。

1.角质层:它有死亡的角化细胞所组成,过厚会影响肤色和吸收及堵塞毛孔,过薄会造成干燥和敏感;2.透明层:由扁平无核的透明死细胞所组成,只位于手掌和脚掌,可抗静电及抗摩擦;3.颗粒层:由接近死亡正在蜕变成角化细胞的细胞所组成,内含晶样角素,可折射紫外线。

晶样角素只存在弱酸及保湿的环境;4.有棘层:由多角细胞所组成,内含感觉神经末梢可感受外界刺激,是表皮最厚的一层,参与创伤的修复;5.基底层:由基底细胞和黑色素细胞所组成。

在皮肤的上层中有许多树突状细胞,这些细胞可以称为动物机体的“哨兵”或“看门犬”,树突状细胞层时刻地监视着入侵病原体的抗原,它属于先天性免疫系统。

研究表明,皮肤并不是一个被动的免疫器官,它是具有主动性的,当有侵害行为发生它将会自动防御、进行监视及主动调整免疫功能,为皮肤免疫系统。

与皮肤共生的微生物数量以万亿计,皮肤中T淋巴细胞数量是人体循环系统中T细胞总量的2倍,皮肤相关疾病有1000种以上,而皮肤中细胞成分与体液成分的互作机制十分复杂。

皮肤作为生物中最大的器官,在不同动物当中所占有的体重比差别非常之大,总面积在所有器官中所占比例是非常大的,皮肤厚度在不同生物当中也有着天壤之别,是因人或身体部分所决定的。

皮肤病考试题含参考答案1、患者,男,19岁,从事美容美发工作2周后双手出现红斑、丘疹、丘疱疹,瘙痒明显。

该患者目前应该首选的处理措施为A、脱离现在的工作环境B、外用糖皮质激素C、外用洗剂D、口服抗组胺药E、系统应用糖皮质激素答案:A2、表皮细胞在组织学上属于A、单层柱状上皮B、单层鳞状上皮C、复层鳞状上皮D、复层柱状上皮E、鳞状、柱状复合上皮答案:C3、以下关于真皮的描述哪项是错误的A、网状层有较大的血管、淋巴管和神经穿行B、乳头层可再分为真皮乳头和乳头下层C、真皮由浅至深可分为乳头层和网状层D、乳头层为凸向表皮底部的乳头状隆起,内无毛细血管和毛细淋巴管E、网状层也可分为真皮中部和真皮下部,但两者之间没有明确界限答案:D4、以下关于单纯疱疹诊断方法的描述,正确的是A、细胞学检查见到多核巨细胞有助于诊断B、PCR检测HSV-DNA是诊断的金标准C、病毒培养鉴定有辅助诊断价值D、HSV-IgG型抗体检测有辅助诊断价值E、以上都不对答案:A5、银屑病的临床表现不包括A、Kobner现象B、薄膜现象C、Auspitz征D、蜡滴现象E、多形性红斑答案:E6、患者,男,40岁,全身皮疹反复发作5年,伴瘙痒。

诊断寻常型银屑病。

该患者最不可能出现的阳性体征是A、薄膜现象B、皮肤划痕症C、Auspitz征D、Kobner现象E、蜡滴现象答案:B7、单纯疱疹的传播途径,不包括下列哪项A、性接触B、消化道C、呼吸道D、接吻等直接接触E、皮肤黏膜的破损面侵入答案:B8、皮肤中对光线吸收功能最强的成分是A、角质形成细胞B、麦克尔细胞C、朗格汉斯细胞D、成纤维细胞E、黑素细胞答案:E9、以下哪种细胞类型属于角质形成细胞A、黑素细胞B、朗格汉斯细胞C、棘层细胞D、未定类细胞E、麦克尔细胞答案:C10、多见于青春期,常有白头或黑头粉刺,分布广泛,不伴面部红斑,最可能的诊断为A、酒渣鼻B、湿疹C、寻常痤疮D、糖皮质激素依赖性皮炎E、脂溢性皮炎答案:C11、哺乳期患者,右乳晕区红斑、丘疹、丘疱疹伴糜烂、渗液2周。

皮肤对人体免疫防线的重要作用皮肤是人体最大的器官,覆盖全身,具有重要的免疫防线作用。

它作为人体与外界环境之间的界面,不仅起到隔离和保护内部组织免受外界伤害的作用,同时还能够通过免疫功能阻止病原微生物的入侵,维护身体的健康。

皮肤具有物理屏障的作用。

皮肤表面有一层角质层,由多层角质细胞组成,形成一道坚实的屏障,可以有效防止微生物、化学物质和其他有害物质的侵入。

皮肤的表面还含有丰富的皮脂和汗液,具有较低的酸碱度,能够形成一种不利于微生物生长的环境,进一步阻止病原体的侵入。

皮肤具有感染的早期警戒作用。

皮肤对外界的刺激和伤害会产生痛、痒、红、肿、热等症状,这些症状是皮肤感染的早期警戒信号。

当皮肤受到伤害后,局部的血管会扩张,增加血液流量,使免疫细胞迅速聚集于伤口,释放一系列免疫分子,发挥防御作用。

这些免疫细胞包括巨噬细胞、树突状细胞和T淋巴细胞等,它们能够识别和杀灭入侵的病原体,防止感染的发生。

皮肤还具有局部免疫应答的能力。

在皮肤的表皮层和真皮层分布着大量的免疫细胞,包括巨噬细胞、树突状细胞、T淋巴细胞、B淋巴细胞等。

当皮肤受到感染或刺激时,这些免疫细胞会迅速被激活,产生免疫调节因子和抗菌物质,形成局部的免疫应答。

皮肤还能够生成一种叫做抗菌肽的物质,具有广谱的抗菌活性,能够有效杀灭病原微生物。

皮肤还参与到身体的整体免疫应答中。

当皮肤受到感染时,免疫细胞会释放一些信号分子,通过淋巴系统和血液循环传播到整个机体,引起全身性免疫应答的发生。

皮肤还参与到特异性免疫应答中,能够诱导和调节T淋巴细胞和B淋巴细胞的活化和增殖,产生特异性抗体,对抗感染。

皮肤具有重要的免疫防线作用,不仅能够通过物理屏障隔离和保护内部组织,还能够通过早期警戒、局部免疫应答和全身性免疫应答等方式,防止病原微生物的入侵,维持身体的健康。

保护好皮肤的健康对于维护整体免疫系统的功能至关重要。

皮肤性病学前言皮肤性病学是研究发生于皮肤上的各种疾病及其相关病的学科,是临床学科的一个分科,与内科有密切联系。

治疗上除内服药尚有各种外用疗法。

皮肤性病学课程包括总论、皮肤病和性病。

通过总论对皮肤结构、功能、症状、诊断、常用实验诊断技术、皮肤病内外用药等学习,使学生掌握皮肤性病学的基础理论、基本知识、基本技能;通过各论学习使学生掌握皮肤病中的常见病、多发病的诊疗原则和处理方法。

在整个教学中,紧紧围绕为广大人民根本利益服务的宗旨,强调教学的思想性、科学性、先进性、理论联系实际;以启发式教学,结合皮肤临床表现直观性强的特点,应用多媒体,通过二十多学时的课程,为培养适应二十一世纪的医学人才打好基础。

本大纲适用于预防医学本科五年制学生,总学时26学时,大课18学时,见习8学时。

教学内容与要求第一篇总论第二,三章皮肤的结构、功能一、教学目的与要求1、了解皮肤和附件的结构、组成和功能。

2、熟悉皮肤的各种生理功能。

3、熟悉影响皮肤功能的各种因素。

二、计划学时数:2学时三、教学内容(一)皮肤结构1、概述皮肤组成及其附属器、血管、淋巴管、神经和肌肉等,皮肤的厚度、面积、外观、纹理形成及意义。

2、表皮二类细胞的特点和功能。

(1)角质形成细胞a.来源、基底层——角质层各层的细胞形态、演变与功能b.桥粒、半桥粒、张力微丝、角质小体、被膜颗粒的作用c.角质蛋白形成、性质、功能及表皮更替时间。

(2)树枝状细胞a.黑素细胞形态分布、黑素小体作用。

b.郎格汉斯细胞形态、分布于免疫关系。

c.Merkel细胞形态、分布、作用。

3、基底膜带的组成与作用4、真皮分层、组成(纤维、基底、细胞)、性质与作用5、皮下组织的结构与作用6、皮肤附属器(1)毛发的结构、生长周期与内分泌关系。

(2)皮脂腺的形态分布,皮脂形成、排泄及与内分泌关系。

(3)大、小汗腺的形态、分布、功能及神经支配。

(4)甲的结构、生长速度。

7、皮肤的血管、淋巴管、肌肉、神经分布情况。

皮肤免疫系统的功能与调节机制皮肤是人体最大的器官,不仅仅承担着保护和美化身体的重要任务,同时它也是人体免疫系统的前沿阵地。

皮肤免疫系统是指位于皮肤组织中的一系列免疫细胞和免疫分子,它们共同参与着身体对外界病原菌、细菌和病毒的抵御和应对过程。

本文将探讨皮肤免疫系统的功能和调节机制。

一、皮肤免疫系统的功能1、机械防御皮肤的表面皮脂和汗液具有抗菌作用,而干燥、酸性和一定的温度也有利于抑制细菌的生长。

此外,角质层、表皮层和真皮层的结构形成了一个物理屏障,有效防止外来病原体侵入。

2、免疫细胞的清除作用皮肤中存在大量免疫细胞,如巨噬细胞、树突状细胞、T细胞和B细胞等。

它们通过吞噬、消化和杀死细菌等方式,清除各种外来病原体。

3、免疫分子的防御作用皮肤内含有丰富的免疫分子,如各种免疫球蛋白、辅助细胞因子和趋化因子等。

它们可以通过抗体的中和作用、识别并激活免疫细胞,并吸引更多的免疫细胞聚集到感染部位,从而发挥免疫抗病毒的功能。

二、皮肤免疫系统的调节机制皮肤免疫系统在应对外界病原体的过程中,需要合理调节免疫细胞和免疫分子的数量和功能状态,以便更有效、更速度地消灭病原体。

下面我们来具体了解一下皮肤免疫系统的调节机制。

1、自身免疫自身免疫是指身体自己对自己产生的免疫反应。

在某些情况下,机体的免疫系统会被激活,导致对自身组织的攻击,进而出现一系列的自身免疫性皮肤疾病,如银屑病、硬皮病和红斑狼疮等。

2、免疫缺陷免疫缺陷是指机体免疫系统的功能出现了不足。

在皮肤免疫系统中,免疫缺陷常见于先天性免疫缺陷病、HIV感染和器官移植等。

3、免疫耐受免疫耐受是指机体免疫系统对某些抗原产生习惯性的容忍状态。

在皮肤免疫系统中,这种耐受通常表现为对某些病原体的免疫应答失效,如疱疹、水痘等。

4、免疫激活免疫激活是指机体免疫系统被外界刺激后能够产生有效的抗原特异性免疫反应,从而发挥抗病毒和细菌的功能。

在皮肤免疫系统中,免疫激活通常表现为病原体感染后,皮肤组织发生炎症反应和痒感等。

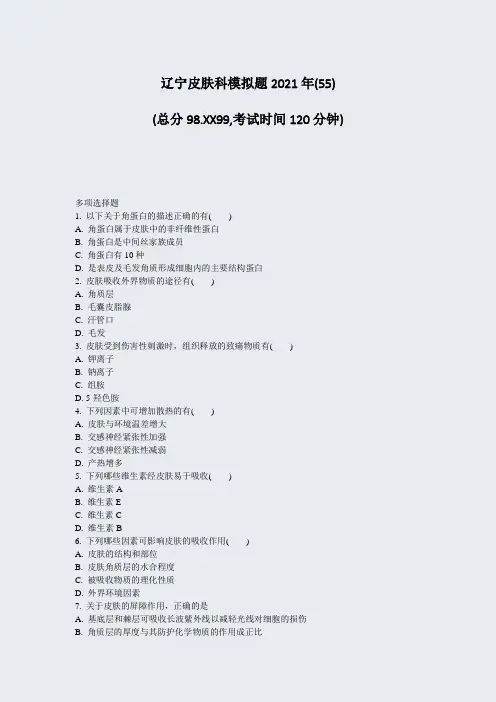

辽宁皮肤科模拟题2021年(55)(总分98.XX99,考试时间120分钟)多项选择题1. 以下关于角蛋白的描述正确的有( )A. 角蛋白属于皮肤中的非纤维性蛋白B. 角蛋白是中间丝家族成员C. 角蛋白有10种D. 是表皮及毛发角质形成细胞内的主要结构蛋白2. 皮肤吸收外界物质的途径有( )A. 角质层B. 毛囊皮脂腺C. 汗管口D. 毛发3. 皮肤受到伤害性刺激时,组织释放的致痛物质有( )A. 钾离子B. 钠离子C. 组胺D. 5-羟色胺4. 下列因素中可增加散热的有( )A. 皮肤与环境温差增大B. 交感神经紧张性加强C. 交感神经紧张性减弱D. 产热增多5. 下列哪些维生素经皮肤易于吸收( )A. 维生素AB. 维生素EC. 维生素CD. 维生素B6. 下列哪些因素可影响皮肤的吸收作用( )A. 皮肤的结构和部位B. 皮肤角质层的水合程度C. 被吸收物质的理化性质D. 外界环境因素7. 关于皮肤的屏障作用,正确的是A. 基底层和棘层可吸收长波紫外线以减轻光线对细胞的损伤B. 角质层的厚度与其防护化学物质的作用成正比C. 寄居于皮肤的马拉色菌和痤疮杆菌对葡萄球菌、链球菌有一定抑制作用D. 正常皮肤表面的脂膜可促进体液的弥散和蒸发E. 摩擦和受压部位的角质层增厚以增强对机械性刺激的耐受8. 皮脂中含有下列脂类中的( )A. 角鲨烯B. 蜡脂C. 三酰甘油D. 胆固醇脂9. 皮肤实现体表散热的方式有( )A. 热辐射B. 空气对流C. 传导D. 汗液蒸发10. 下列属于皮肤免疫系统细胞成分的有( )A. 角质形成细胞B. 淋巴细胞C. 内皮细胞D. 肥大细胞11. 下列可分泌细胞因子的细胞类型有( )A. 角质形成细胞B. 朗格汉斯细胞C. 淋巴细胞D. 成纤维细胞12. 角质形成细胞的功能有A. 修复皮肤创伤B. 传导瘙痒感觉C. 吞噬抗原物质D. 促进黑素细胞生长E. 表达MHC-Ⅱ类抗原13. 下列哪些因素可促进皮肤的吸收功能( )A. 塑料薄膜封包治疗B. 皮肤角质层水合程度增高C. 皮肤角质层增厚D. 外界环境温度增高14. 可引起体温升高的因素有( )A. 情绪激动B. 运动C. 进食D. 月经来潮15. 皮肤中含有的糖类物质有( )A. 蔗糖B. 糖原C. 葡萄糖D. 粘多糖16. 利于药物吸收的外用药剂型有A. 溶液B. 洗剂C. 软膏D. 硬膏E. 霜剂17. 下列属于粘附分子的是( )A. 免疫球蛋白超家族B. 选择素家族C. 钙粘素家族D. 整合素家族18. 以下对物理性损伤有防护作用的是( )A. 表皮B. 真皮C. 皮下组织D. 基底膜带19. 朗格汉斯细胞具有下列哪些功能( )A. 递呈抗原B. 免疫耐受C. 免疫监视D. 免疫调节20. 影响小汗腺分泌的因素有A. 温度B. 精神C. 药物D. 饮食E. 性别21. 属于皮肤复合感觉的有( )A. 光滑B. 湿润C. 粗糙D. 痛觉22. 真皮的中蛋白多糖包括( )A. ,花生四烯酸B. 透明质酸C. 硫酸软骨素D. 亚油酸23. 以下关于皮肤对光线的防护作用描述正确的是( )A. 皮肤对光线的防护主要通过吸收作用实现B. 角质层主要吸收长波紫外线C. 棘层和基底层主要吸收短波紫外线D. 黑素细胞对紫外线的防护具有重要作用24. 皮肤神经末梢受到外界刺激后可释放的感觉神经肽有( )A. 降钙素基因相关肽C. 神经激酶AD. 选择素25. 免疫系统的分子成分有( )A. 细胞因子B. 粘附分子C. 分泌型IgAD. 补体26. 皮肤中的纤维性蛋白包括( )A. 角蛋白B. 胶原蛋白C. 核蛋白D. 弹性蛋白27. 皮肤中最丰富的必需脂肪酸是( )A. 神经酰胺B. 花生四烯酸C. 亚油酸D. 亚麻酸28. 以下关于剂型与皮肤吸收关系的描述正确的是( )A. 粉剂药物很难吸收B. 霜剂是最易吸收的剂型C. 软膏和硬膏可促进吸收D. 加入有机溶媒可显著提高吸收29. 皮肤免疫系统中参与抗原递呈的细胞有( )A. 内皮细胞B. 角质形成细胞C. 朗格汉斯细胞D. 真皮树突状细胞30. 下列哪些激素可影响皮脂的分泌( )A. 雄激素B. 孕激素C. 肾上腺皮质激素D. 雌激素31. 下列电解质中分布在细胞内的有( )A. Na+B. Ca2+C. Mg2+D. K+A1/A2题型1. 下列物质中不易被皮肤吸收的是A. 糖皮质激素B. 葡萄糖D. 维生素AE. 维生素K2. 下列激素不易被皮肤吸收的是A. 强的松B. 氢化可的松C. 倍他米松D. 睾酮E. 孕酮3. 下列不是皮肤单一感觉的是( )A. 触B. 痛C. 压D. 硬4. 影响手足部皮肤温度变化最显著的因素是( )A. 情绪B. 进食C. 环境温度变化D. 年龄5. 以下物质皮肤吸收最容易的是( )A. 氨气B. 汞C. 葡聚糖D. 苯酚6. 以下关于瘙痒的描述错误的是( )A. 瘙痒是一种主观症状B. 某些恶性肿瘤可引起瘙痒C. 皮肤病都可引起瘙痒D. 瘙痒可为限局性或全身性7. 机体深部热量主要以哪种方式散失( )A. 辐射散热B. 对流散热C. 蒸发散热D. 传导散热8. 介导细胞间或细胞与基质间互相接触的分子称为( )A. 粘附分子B. 降钙素基因相关肽C. P物质D. 补体9. 可使色素沉着减退的因素是( )A. 维生素BB. 维生素CC. 叶酸D. 烟酸10. 以下关于皮肤黑素调节的说法错误的是( )A. 遗传因素决定种族固有的肤色B. 很多激素可对黑素代谢产生影响C. 随年龄增长皮肤和毛囊内有活性的黑素细胞将增加D. 炎症既可引起色素沉着,也可引起色素减退11. 下列哪种细胞对紫外线吸收最强A. 黑素细胞B. 角质形成细胞C. 朗格汉斯细胞D. 巨噬细胞E. Merkel细胞12. 外界温度高与皮温时,机体散热的途径主要是A. 辐射B. 传导C. 对流D. 出汗E. 以上都是13. 下列哪种感觉是皮肤的特有感觉( )A. 痛觉B. 痒觉C. 温觉D. 压觉14. 皮脂腺分泌和排出的产物称为( )A. 油脂B. 皮脂C. 无机盐D. 介质15. 皮肤最主要的吸收途径是( )A. 角质层B. 毛囊C. 皮脂腺D. 汗管16. 如皮肤角质层全部丧失,每天通过皮肤丢失的水分将增加( )A. 4倍B. 8倍C. 10倍D. 15倍17. 以下维生素中可防止维生素D缺乏病的是( )A. 维生素CB. 维生素DC. 维生素BD. 维生素E18. 皮肤中葡萄糖的浓度约为血糖的( )A. 1/4B. 1/3C. 1/2D. 2/319. 皮肤表面存在( )A. IgMB. IgGC. IgED. 分泌型IgA20. 皮肤对化学损伤的防护主要由以下哪种结构完成( )A. 角质层B. 棘层C. 基底膜带D. 皮下组织21. 下列哪项不符合大汗腺的生理功能A. 肾上腺素类可刺激其分泌B. 情感冲动时分泌增加C. 晨间分泌最低夜间较高D. 在青春期分泌旺盛E. 色汗症与大汗腺的分泌有关22. 下列哪种不是表皮内细胞因子A. IL-1B. IL-6C. IL-8D. TNF-aE. CGRP23. 小汗腺密度最小的部位为( )A. 背部B. 下肢C. 掌跖D. 面部24. 以下部位中皮肤吸收能力最强的是( )A. 前额B. 大腿屈侧C. 阴囊D. 前臂25. 皮肤不具有以下哪种功能( )A. 屏障功能B. 吸收功能C. 体温调节作用D. 消化功能26. 皮肤中的电解质主要存在于( )A. 表皮B. 真皮C. 皮下组织D. 基底膜带27. 朗格汉斯细胞没有的功能是( )A. 递呈抗原B. 免疫监视C. 合成抗体D. 合成分泌细胞因子28. 辐射、传导和对流散热量的多少取决于( )A. 皮肤的面积B. 环境温度C. 皮肤与环境之间的温度差D. 体温高低29. 人体皮肤的糖原含量最高的时期是( )A. 胎儿期B. 少年期C. 青年期D. 老年期30. 对抗外界挤压和冲击力主要依靠A. 表皮角质层B. 真皮乳头层C. 真皮弹力纤维D. 真皮网状纤维E. 皮下脂肪31. 皮肤与外界环境之间的温度差可以影响( )A. 机体产热B. 机体散热C. 皮肤血流量D. 皮肤弹性32. 大量分泌汗液的主要作用为( )A. 保持皮肤湿度B. 保持皮肤酸度C. 调节体温D. 抑制细菌33. 对机械性损害防护功能最差的部位是( )A. 四肢伸侧B. 掌跖C. 臀部D. 手背34. 皮肤吸收能力最弱的部位是( )A. 前额B. 阴囊C. 下肢屈侧D. 掌跖35. 在精神紧张、情绪激动等大脑皮质活动兴奋时,可引起掌跖、前额等部位出汗,称为( )A. 显性出汗B. 不显性出汗C. 精神性出汗D. 味觉性出汗36. 以下电解质中与细胞间粘着有关的是( )A. Na+B. Ca2+D. Zn2+37. 以下关于皮肤屏障功能错误的是( )A. 对酸、碱都有中和作用B. 角质层表面脂质膜可减少水分蒸发C. 皮肤的屏障功能具有双向性D. 角质层可大量吸收长波紫外线38. 皮肤中葡萄糖含量最多的是( )A. 表皮B. 真皮C. 皮下层D. 真-表皮连接处39. 皮肤发挥屏障作用的主要是A. 基底层B. 棘层C. 颗粒层D. 透明层E. 角质层40. 在接触性变态反应中起主要作用的是A. 黑素细胞B. 角质形成细胞C. 朗格汉斯细胞D. 巨噬细胞E. Merkel细胞41. 经皮吸收最好的物质是( )A. 水溶性B. 脂溶性C. 水及脂不溶性D. 与物质的溶解性无关42. 皮肤的水分大部分储存在( )A. 表皮B. 真皮C. 皮下组织D. 真一表皮连接处43. 皮肤对电损伤的隔绝作用主要由以下哪种结构完成( )A. 角质层B. 棘层C. 基底膜带D. 皮下组织44. 局部用药后用塑料薄膜封包后,吸收系数会增加( )A. 10倍B. 50倍C. 100倍D. 200倍45. 对紫外线吸收能力最强的细胞是( )A. 毛发上皮细胞B. 角质形成细胞C. 朗格汉斯细胞D. 黑素细胞46. 以下电解质中与肠病性肢端皮炎的发病有关的是( )A. Na+B. Ca2+D. Zn2+47. 每蒸发1g汗液可带走多少热量( )A. 0.243kJB. 2.43kJC. 24.3kJD. 24.3J48. 有氧条件下,通过糖酵解途径分解提供能量的表皮葡萄糖占总量的( )A. 10%~25%B. 25%~50%C. 50%~75%D. 75%~90%49. 皮肤吸收作用最差的部位是A. 掌跖B. 前臂C. 前额D. 阴囊E. 股内侧50. 皮肤水代谢,哪项不正确A. 皮肤的大部分水储存于真皮内B. 皮肤的水代谢受全身水代谢的影响C. 一般情况下,男子皮肤水含量高于女子D. 小儿皮肤的水含量较成人高E. 机体脱水时皮肤可提供部分水分以补充血容量51. 以下不能促进皮肤吸收功能的因素是( )A. 温度升高B. 皮肤充血C. 物质浓度升高D. 外界湿度降低52. 人体主要的散热部位是( )A. 呼吸道B. 泌尿道C. 皮肤D. 肌53. 皮肤各层结构中主要吸收短波紫外线的是( )A. 角质层B. 透明层C. 棘层D. 基底层54. 汗液中水分含量可达( )A. 99%B. 95%C. 90%D. 85%55. 局部用药后用塑料薄膜封包吸收系数会增高100倍,原因在于( )A. 封包增大了局部液体压力,使其渗透速度加快B. 封包阻止了局部水分蒸发,角质层水合程度提高C. 封包后角质层细胞间隙增大,渗透量增多D. 封包后角质层形成水溶性通道,帮助物质渗透56. 皮肤免疫系统的细胞成分不包括( )A. 角质形成细胞B. 朗格汉斯细胞C. 麦克尔细胞D. 真皮内成纤维细胞57. 皮肤电阻值大小与下列哪项因素密切相关( )A. 角质层的厚度B. 角质层的含水量C. 真皮的厚度D. 皮肤的酸碱度58. 皮肤中糖原合成的主要细胞器是( )A. 线粒体B. 核糖体C. 滑面内质网D. 细胞核59. 皮脂腺的分泌活动不受哪些因素影响A. 人种B. 性别C. 年龄D. 精神E. 温度60. 下列说法错误的是A. 无感觉的出汗称为不显性出汗B. 正常情况下,汗液是等渗的C. 乙酰胆碱对小汗腺有促进分泌作用D. 汗液中固体成分的浓度随出汗速度而异E. 精神性发汗对体温调节作用不大61. 下列与皮肤的吸收功能无关的因素是( )A. 物质的分子量B. 部位C. 接触时间D. 溶解特性62. 皮肤对脂溶性维生素吸收的主要途径是( )A. 角质层B. 毛囊和皮脂腺C. 汗管D. 毳毛63. 正常情况下皮肤表面的pH为( )A. 4.0~5.5B. 5.5~7.0C. 7.0~8.5D. 8.5~9.064. 以下剂型中皮肤吸收最差的是( )A. 软膏B. 霜剂C. 硬膏D. 粉剂65. 人类皮肤的脂类总量大约占皮肤总重量的( )A. 1%~3.5%B. 3.5%~6%C. 6%~9.5%D. 9.5%~15%66. 以下免疫细胞主要分布于表皮的是( )A. 淋巴细胞B. 肥大细胞C. 内皮细胞D. 朗格汉斯细胞67. 黑素的主要作用是( )A. 促进代谢B. 抑制细菌C. 促进维生素D吸收D. 吸收紫外线68. 皮脂腺中的哪种细菌可将三酰甘油转化为游离脂肪酸( )A. 金黄色葡萄球菌B. 链球菌C. 丙酸棒状杆菌D. 铜绿假单胞菌(绿脓杆菌)69. 汗液的排泄通过A. 腺体暗细胞的收缩B. 腺体透明细胞的收缩C. 肌上皮细胞的收缩D. 导管壁细胞的收缩E导管口细胞的收缩70. 下列疾病中属于Ⅳ型变态反应的是A. 急性寻麻疹B. 血管性水肿C. 血清病样综合征D. 天疱疮E. 接触性皮炎71. 下列不是皮肤复合感觉的是( )A. 湿B. 软C. 痛D. 硬72. 体表温度在各部位差异较大,其中最低处在( )A. 四肢末梢B. 会阴部C. 额部D. 躯干73. 皮肤的非显性出汗每天可丢失水分为( )A. 120~240mlB. 240~480mlC. 480~600mlD. 600~960ml74. 环境温度高于皮肤温度时的唯一散热途径是( )A. 对流B. 传导C. 辐射D. 蒸发75. 以下为细胞膜结构主要成分的是( )A. 脂肪B. 脂肪酸C. 类脂质D. 皮脂76. 对Ⅰ型变态反应起决定作用的细胞是( )A. 淋巴细胞B. 粒细胞C. 单核细胞D. 肥大细胞77. 机体通过气体或液体的流动交换热量的方式称为( )A. 辐射散热B. 对流散热C. 蒸发散热D. 直接散热。

人体解剖学知识:从皮肤的构造看人体的免疫防御皮肤是人类最大的器官,由三个层次的结构组成:表皮、真皮和皮下组织。

皮肤不仅作为外部的保护屏障,还具有免疫防御功能,从而对身体内外的病原体造成保护作用。

表皮是皮肤的最外层,由多层角化上皮细胞构成。

角化上皮细胞含有角蛋白和角质蛋白,形成了一层坚硬的保护屏障。

这层皮肤可阻止细菌、病毒、真菌等外来病原体入侵人体。

表皮还分泌一种称为角质层组织胺(THC)的物质,能够吸附和杀死细菌。

另一方面,表皮的角质层中还含有大量含硫氨基酸的角质蛋白,此类氨基酸可以充当硫化物,为皮肤提供一层天然的抗菌保护。

真皮位于表皮之下,由结缔组织和胶原蛋白构成。

真皮还拥有多种细胞,如巨噬细胞、树突状细胞和L信号细胞等,这些免疫细胞能够识别和吞噬细菌、病毒等外来病原体。

皮下组织是位于真皮之下的一层脂肪组织,对于维护体温和能量储备具有重要意义。

皮肤本身具有免疫力,即为先天免疫力,它能够识别身体内或外的病原体并制敌。

当人体受到侵袭时,免疫细胞会释放一些抗原,刺激其他免疫细胞启动免疫反应。

这种反应会引起发热、充血和水肿等现象,以此来吞噬、杀灭病原体。

除了先天免疫力,皮肤还拥有后天免疫力,即通过接触病原体而获得的免疫能力。

例如,人们在接触某些病原体后,会获得免疫力,能够避免再次感染同样的病原体。

此外,一些外界的因素能够降低皮肤的免疫防御功能,例如环境污染、疲劳、缺乏睡眠和营养不良等都可能使人更容易感染病毒。

因此,保持健康的生活规律、饮食及锻炼习惯对于增强人体的免疫能力具有重要作用。

综上所述,皮肤是人体重要的免疫防御屏障。

通过理解皮肤的构造和免疫力,我们可以更好地保护身体于健康侵袭。

在此,我们也希望大家能够注意外界环境的影响,合理调节生活方式,共同维护身体健康。

◇专家笔谈◇皮肤免疫系统张学军1999201222收稿(特约稿)作者单位:安徽医科大学第一附属医院皮肤性病科,合肥 230022作者简介:张学军,43岁,医学博士,教授,安徽医科大学学报常务副主编,中华皮肤科学会委员 皮肤是人体最大的组织器官,由于其结构和功能的特殊性,形成机体与外界环境之间的天然屏障。

皮肤也被看作是一个具有独特免疫功能并与全身免疫系统密切相关的组织器官。

人体的皮肤不仅具有非特异性免疫防御功能,而且参与机体特异性免疫的抗原识别、免疫细胞的激活及皮肤免疫应答的全过程。

1 皮肤免疫系统概念的发展1970年,F ich teliu s 提出皮肤是初级淋巴器官,类似于初级淋巴样组织的胸腺。

1983年Streilein 根据表皮郎格罕细胞递呈抗原作用、T 细胞亲表皮性和角朊细胞产生表皮胸腺活化因子等,提出皮肤相关淋巴样组织(SAL T )的概念,认为SAL T 包括4种功能不同的细胞:角朊细胞、淋巴细胞、郎格罕细胞和内皮细胞,每种细胞都以不同的方式在SAL T 中起作用。

然而SAL T 概念将皮肤免疫主要局限于表皮,这是不完全的,因为排除了皮肤免疫反应和皮肤免疫细胞分布的位置。

参与皮肤免疫反应的细胞如T 细胞、单核细胞等主要分布于真皮内,参与皮肤免疫反应的细胞还有除SAL T 细胞成分以外的细胞,如肥大细胞、中性粒细胞等;有各种参与免疫反应的介质如细胞因子、免疫球蛋白(Ig )等。

因此,1986年Bo s 〔1〕提出皮肤免疫系统(S IS )的概念。

S IS 由细胞和体液两大部分组成。

细胞成分有角朊细胞、郎格罕细胞、组织细胞(树枝状细胞和巨噬细胞)、T 细胞、粒细胞、肥大细胞、内皮细胞等。

体液成分有抗微生物肽类、纤维蛋白溶酶、花生四烯酸、补体、Ig 、细胞因子等〔2〕。

近10年来,大量皮肤免疫研究揭示真皮细胞在皮肤免疫生物学中有十分重要的意义。

真皮内血管外细胞,如巨噬细胞、肥大细胞、纤维细胞等在皮肤免疫中也起重要作用。

山东临床病理科模拟题2021年(33)(总分98.XX03,考试时间120分钟)B1题型1. 引起寻常疣的病原体是A. 结核杆菌B. 麻风杆菌C. HPV-2、4D. HPV-6、11E. 痘病毒2. 多发性毛发上皮瘤属于A. 常染色体显性遗传病B. 自身免疫病C. 自身免疫性结缔组织病D. 自限性疾病E. 结缔组织病3. 腺泡状横纹肌肉瘤A. 和表面上皮紧邻的细胞致密排列成生发层B. 空泡状核和明显的圆核仁的"蜘蛛"细胞C. 由圆形细胞构成,类似淋巴瘤D. 独特的球形、玻璃样、嗜酸性胞质内包涵体E. 由未分化圆形至梭形胞质明显嗜酸性的梭形、蝌蚪形、球拍样多形细胞混合构成4. 以Ⅶ型胶原为主的是A. 胞膜层B. 致密层C. 角质层D. 透明层E. 致密下层5. 皮肤吸收能力最强的部位是A. 阴囊B. 前额C. 前臂D. 大腿屈侧E. 上臂屈侧6. 调节细胞内渗透压的是A. 钾B. 钙C. 钠D. 铜E. 锌7. 表示H1受体兴奋的是A. 5-HTB. PGC. PAFD. cAMP水平上升E. cGMP水平上升8. B细胞主要分布区是A. 胞膜B. 白髓C. 红髓D. 边缘区E. 血窦9. 合成分泌细胞因子、参与抗原递呈的细胞是A. 淋巴细胞B. 肥大细胞C. 角质形成细胞D. 内皮细胞E. 成纤维细胞10. 刺激多能干细胞增生分化的是A. IL-1B. IL-2C. IL-3D. EPOE. IFN-a11. 与Graves病有关A. 自身变性的IgGB. DNA-抗DNA复合物C. 抗甲状腺刺激素受体的抗体D. 免疫血型抗体E. 组胺12. 合成能被阿司匹林阻断的介质A. 组胺B. 白三烯(LT)C. 前列腺素D. 激肽E. 内啡肽13. 可引起Ⅳ型超敏反应的变应原A. 花粉B. 油漆C. 自身变性的IgGD. Rh抗原E. 内啡肽14. 大疱性类天疱疮A. 桥粒芯糖蛋白3B. 桥粒芯糖蛋白1C. BPAG1D. 桥粒斑蛋白E. 桥粒芯蛋白15. 红斑性天疱疮含有的抗原是A. 桥粒芯蛋白3B. 桥斑蛋白C. 桥粒芯蛋白2D. 桥粒芯蛋白1E. 胶原16. 仅表达MHCⅠ类分子A. 成熟红细胞B. NK细胞C. 血小板D. 巨噬细胞E. B淋巴细胞17. 皮肤结核A. 肉芽肿B. 纤维素样坏死C. 淀粉样变性D. 渐进性坏死E. 干酪样坏死18. 丘疹性荨麻疹首选药物是A. 左西替利嗪B. 咪唑斯汀C. 泼尼松D. 头孢拉定E. 莫匹罗星19. 引起传染性软疣的病原体是A. 结核杆菌B. 麻风杆菌C. HPV-2、4D. HPV-6、11E. 痘病毒20. 结节性筋膜炎A. 病变以一致性长形纤细的梭形细胞增生为特征B. 有类似神经节细胞的大细胞C. 特征性的"棋盘"样结构D. 细胞丰富区常见"S"形或"C"形束状结构E. 典型的羽毛状结构21. 胚胎性横纹肌肉瘤A. 和表面上皮紧邻的细胞致密排列成生发层B. 空泡状核和明显的圆核仁的"蜘蛛"细胞C. 由圆形细胞构成,类似淋巴瘤D. 独特的球形、玻璃样、嗜酸性胞质内包涵体E. 由未分化圆形至梭形胞质明显嗜酸性的梭形、蝌蚪形、球拍样多形细胞混合构成22. 大小汗腺分布均多的部位是A. 前额B. 腋窝C. 会阴部D. 脐周E. 乳晕23. 感受温觉的感受器是A. Meissner小体B. Ruffini小体C. Pacini小体D. Krause小体E. Pinkus小体24. 直接抑制表皮细胞分裂的是A. cAMPB. LTC. AAD. cGMPE. CaM25. 提出"皮肤免疫系统"理论的是A. FichtheliumB. StreileinC. BosD. TeantenE. Nickoloff26. 脓液稠厚,有恶臭或粪臭的细菌是A. 金黄色葡萄球菌B. 溶血性链球菌C. 大肠杆菌D. 铜绿假单胞菌E. 变形杆菌27. 参与Ⅰ型变态反应的细胞是A. 淋巴细胞B. 肥大细胞C. 角质形成细胞D. 内皮细胞E. 成纤维细胞28. IgG型抗原抗体复合物A. 经典途径激活物B. 旁路激活途径的固有成分C. 三条激活途径的共同成分D. IFN-aE. 旁路途径激活物29. 主要与系统性红斑狼疮有关A. 自身变性的IgGB. DNA-抗DNA复合物C. 抗甲状腺刺激素受体的抗体D. 免疫血型抗体E. 组胺30. Ⅰ型超敏反应又称A. 速发型超敏反应B. 迟发型超敏反应C. 抗体刺激型超敏反应D. 细胞毒型超敏反应E. 免疫复合物型超敏反应31. SLEA. 抗PM-1B. 抗SSAC. 抗SMD. 抗核仁RNAE. 抗着丝点32. 多形红斑A. 桥粒芯糖蛋白3B. 桥粒芯糖蛋白1C. BPAG1D. 桥粒斑蛋白E. 桥粒芯蛋白33. 寻常型天疱疮含有的抗原是A. 桥粒芯蛋白3B. 桥斑蛋白C. 桥粒芯蛋白2D. 桥粒芯蛋白1E. 胶原34. 通常不表达MHCⅠ、Ⅱ类分子A. 成熟红细胞B. NK细胞C. 血小板D. 巨噬细胞E. B淋巴细胞35. SLEA. 肉芽肿B. 纤维素样坏死C. 淀粉样变性D. 渐进性坏死E. 干酪样坏死36. 湿疹有效的药物是A. 左西替利嗪B. 咪唑斯汀C. 泼尼松D. 头孢拉定E. 莫匹罗星37. 引起尖锐湿疣的病原体是A. 结核杆菌B. 麻风杆菌C. HPV-2、4D. HPV-6、11E. 痘病毒38. 增生性筋膜炎A. 病变以一致性长形纤细的梭形细胞增生为特征B. 有类似神经节细胞的大细胞C. 特征性的"棋盘"样结构D. 细胞丰富区常见"S"形或"C"形束状结构E. 典型的羽毛状结构39. 多形性横纹肌肉瘤A. 和表面上皮紧邻的细胞致密排列成生发层B. 空泡状核和明显的圆核仁的"蜘蛛"细胞C. 由圆形细胞构成,类似淋巴瘤D. 独特的球形、玻璃样、嗜酸性胞质内包涵体E. 由未分化圆形至梭形胞质明显嗜酸性的梭形、蝌蚪形、球拍样多形细胞混合构成40. 仅小汗腺分布居多的部位是A. 前额B. 腋窝C. 会阴部D. 脐周E. 乳晕41. 感受冷觉的感受器是A. Meissner小体B. Ruffini小体C. Pacini小体D. Krause小体E. Pinkus小体42. 间接抑制表皮细胞分裂的是A. cAMPB. LTC. AAD. cGMPE. CaM43. 提出"真皮免疫系统"理论的是A. FichtheliumB. StreileinD. TeantenE. Nickoloff44. 脓液稠厚、黄色、不臭的细菌是A. 金黄色葡萄球菌B. 溶血性链球菌C. 大肠杆菌D. 铜绿假单胞菌E. 变形杆菌45. 介导免疫应答的细胞是A. 淋巴细胞B. 肥大细胞C. 角质形成细胞D. 内皮细胞E. 成纤维细胞46. D因子A. 经典途径激活物B. 旁路激活途径的固有成分C. 三条激活途径的共同成分D. IFN-aE. 旁路途径激活物47. 与类风湿关节炎有关A. 自身变性的IgGB. DNA-抗DNA复合物C. 抗甲状腺刺激素受体的抗体D. 免疫血型抗体E. 组胺48. Ⅱ型超敏反应又称A. 速发型超敏反应B. 迟发型超敏反应C. 抗体刺激型超敏反应D. 细胞毒型超敏反应E. 免疫复合物型超敏反应49. 系统性硬皮病A. 抗PM-1B. 抗SSAC. 抗SMD. 抗核仁RNAE. 抗着丝点50. 桥粒芯蛋白2A. 正常复层鳞状上皮的上层B. 上皮的下层C. 汗腺和毛囊的上皮细胞D. 柱状上皮51. 疱疹样天疱疮含有的抗原是A. 桥粒芯蛋白3B. 桥斑蛋白C. 桥粒芯蛋白2D. 桥粒芯蛋白1E. 胶原52. 寻常型鱼鳞病常见A. 角化过度B. 角化不全C. 角化不良D. 毛囊角质栓E. 疣状增生53. 类风湿结节A. 肉芽肿B. 纤维素样坏死C. 淀粉样变性D. 渐进性坏死E. 干酪样坏死54. 皮肤病的内因是A. 种族B. 微生物C. 热水烫洗D. 日晒E. 血液循环障碍55. 药疹有效的药物是A. 左西替利嗪B. 咪唑斯汀C. 泼尼松D. 头孢拉定E. 莫匹罗星56. 硬结性红斑可能与哪种病原体感染有关A. 结核杆菌B. 麻风杆菌C. HPV-2、4D. HPV-6、11E. 痘病毒57. 增生性肌炎A. 病变以一致性长形纤细的梭形细胞增生为特征B. 有类似神经节细胞的大细胞C. 特征性的"棋盘"样结构D. 细胞丰富区常见"S"形或"C"形束状结构E. 典型的羽毛状结构58. 来源于神经管的是A. 弹性纤维B. 胶原纤维C. 感觉神经D. 运动神经E. 血管59. 桥粒的特征性标志是A. Dsg1B. Dsg2C. Dsg3D. DPE. PG60. 表皮中含量最高的是A. 黏蛋白B. 黏多糖C. 葡萄糖D. 糖原E. 透明质酸61. 胶原的生物合成初始酶为A. 赖氨酸羟化酶B. 赖氨酸氢化酶C. 羟基端内肽酶D. 氨基端内肽酶E. 胶原酶62. 能穿过胎盘的Ig是A. IgGB. IgAC. IgMD. IgDE. IgE63. 大面积烧伤创面感染最常见的细菌是A. 金黄色葡萄球菌B. 溶血性链球菌C. 大肠杆菌D. 铜绿假单胞菌E. 变形杆菌64. 分泌细胞因子、参与炎症反应、组织修复等的细胞是A. 淋巴细胞B. 肥大细胞C. 角质形成细胞D. 内皮细胞E. 成纤维细胞65. 酵母多糖A. 经典途径激活物B. 旁路激活途径的固有成分C. 三条激活途径的共同成分D. IFN-aE. 旁路途径激活物66. 属于Ⅱ型超敏反应性疾病A. 自身免疫性溶血性贫血B. 过敏性鼻炎C. 系统性红斑狼疮D. 支原体肺炎E. 接触性皮炎67. Ⅲ型超敏反应又称A. 速发型超敏反应B. 迟发型超敏反应C. 抗体刺激型超敏反应D. 细胞毒型超敏反应E. 免疫复合物型超敏反应68. 干燥综合征A. 抗PM-1B. 抗SSAC. 抗SMD. 抗核仁RNAE. 抗着丝点69. 桥粒芯蛋白3A. 正常复层鳞状上皮的上层B. 上皮的下层C. 汗腺和毛囊的上皮细胞D. 柱状上皮E. 表皮70. 盘状红斑狼疮常见A. 角化过度B. 角化不全C. 角化不良D. 毛囊角质栓E. 疣状增生71. 皮肤神经纤维瘤A. 透明变性B. 纤维素样变性C. 胶样变性D. 黏液变性E. 嗜碱性变72. 皮肤病的外因是A. 种族B. 微生物C. 热水烫洗D. 日晒E. 血液循环障碍73. 属于先天性血管发育畸形的疾病是A. 鲜红斑痣B. 草莓状血管瘤C. 海绵状血管瘤D. 血管角皮瘤E. 皮肤纤维瘤74. 皮肌炎属于A. 常染色体显性遗传病B. 自身免疫病C. 自身免疫性结缔组织病D. 自限性疾病E. 结缔组织病75. 神经源性肌萎缩A. 肌纤维退变、坏死与再生并存B. 在受累肌纤维的肌浆中央区出现一核心,PAS染色阳性C. 成群的萎缩纤维,肌纤维可完全破坏D. 炎性、退行性变、再生三者的结合E. 纤维细胞增生活跃,骨样组织和部分钙化的骨小梁76. 来源于神经嵴的是A. 弹性纤维B. 胶原纤维C. 感觉神经D. 运动神经E. 血管77. 在颗粒层表达的是A. Dsg1B. Dsg2C. Dsg3D. DPE. PG78. 真皮中含量最高的是A. 黏蛋白B. 黏多糖C. 葡萄糖D. 糖原E. 透明质酸79. 胶原的分解代谢酶为A. 赖氨酸羟化酶B. 赖氨酸氢化酶C. 羟基端内肽酶D. 氨基端内肽酶E. 胶原酶80. 分子量最大的Ig是A. IgGB. IgAC. IgMD. IgDE. IgE81. C1A. 补体经典激活途径的固有成分B. 补体旁路激活途径的固有成分C. 补体三条激活途径的共同成分D. 补体旁路途径激活物E. 补体经典途径激活物82. 诱导LAK细胞形成的是A. IL-1B. IL-2C. IL-3D. EPOE. IFN-a83. 介导白细胞之间相互作用A. 白介素B. 干扰素C. 肿瘤坏死因子D. 细胞生长因子E. 补体84. 属于Ⅲ型超敏反应性疾病A. 自身免疫性溶血性贫血B. 过敏性鼻炎C. 系统性红斑狼疮D. 支原体肺炎E. 接触性皮炎85. Ⅳ型超敏反应又称A. 速发型超敏反应B. 迟发型超敏反应C. 抗体刺激型超敏反应D. 细胞毒型超敏反应E. 免疫复合物型超敏反应86. 皮肌炎A. 抗PM-1B. 抗SSAC. 抗SMD. 抗核仁RNAE. 抗着丝点87. 桥粒芯蛋白1A. 正常复层鳞状上皮的上层B. 上皮的下层C. 汗腺和毛囊的上皮细胞D. 柱状上皮E. 表皮88. β2微球蛋白A. 维持MHC分子结构型稳定B. 结合抗原肽C. 与CD8结合D. 与CD4结合E. 参与信号传递89. 鳞状细胞癌常见A. 角化过度B. 角化不全C. 角化不良D. 毛囊角质栓E. 疣状增生90. 变应性血管炎A. 透明变性B. 纤维素样变性C. 胶样变性D. 黏液变性E. 嗜碱性变91. 假单胞菌病用Woods灯照后呈A. 珊瑚红色B. 黄白色C. 绿色D. 蓝白色E. 棕色92. 属于真性毛细血管良性瘤的疾病是A. 鲜红斑痣B. 草莓状血管瘤C. 海绵状血管瘤D. 血管角皮瘤E. 皮肤纤维瘤93. 红斑狼疮属于A. 常染色体显性遗传病B. 自身免疫病C. 自身免疫性结缔组织病D. 自限性疾病E. 结缔组织病94. 肌营养不良A. 肌纤维退变、坏死与再生并存B. 在受累肌纤维的肌浆中央区出现一核心,PAS染色阳性C. 成群的萎缩纤维,肌纤维可完全破坏D. 炎性、退行性变、再生三者的结合E. 纤维细胞增生活跃,骨样组织和部分钙化的骨小梁95. Odland小体位于A. 基底层B. 棘层C. 颗粒层D. 透明层E. 角质层96. 易被皮肤吸收的物质是A. 维生素CB. 维生素BC. 维生素DD. 水E. 葡萄糖97. 网状纤维的主要组成为A. Ⅰ型胶原蛋白B. Ⅲ型胶原蛋白C. Ⅸ型胶原蛋白D. Ⅵ型胶原蛋白E. Ⅶ型胶原蛋白98. 促进Th1细胞发育的是A. LT-1B. LT-6C. LT-8D. LT-10E. LT-1299. 成熟B细胞的标志是A. IgGB. IgAC. IgMD. IgDE. IgE100. 04A. 补体经典激活途径的固有成分B. 补体旁路激活途径的固有成分C. 补体三条激活途径的共同成分D. 补体旁路途径激活物E. 补体经典途径激活物101. 具有抗病毒作用的是A. IL-1B. IL-2C. IL-3D. EPOE. IFN-a102. 可刺激某些类型细胞生长B. 干扰素C. 肿瘤坏死因子D. 细胞生长因子E. 补体103. 属于Ⅳ型超敏反应性疾病A. 自身免疫性溶血性贫血B. 过敏性鼻炎C. 系统性红斑狼疮D. 支原体肺炎E. 接触性皮炎104. 可引起Ⅰ型超敏反应的变应原A. 花粉B. 油漆C. 自身变性的IgGD. Rh抗原E. 内啡肽105. CRESTA. 抗PM-1B. 抗SSAC. 抗SMD. 抗核仁RNAE. 抗着丝点106. 其抗原与桥粒相连的是A. 寻常型天疱疮B. 落叶型天疱疮C. 大疱性类天疱疮D. 获得性大疱性表皮松解症E. 多形红斑107. 银屑病常见A. Munro微脓肿B. Pautrier微脓肿C. Kogoj微脓肿D. 肉芽肿E. 干酪样坏死108. 老年弹性组织变性A. 透明变性B. 纤维素样变性C. 胶样变性D. 黏液变性E. 嗜碱性变109. 红癣用Woods灯照后呈A. 珊瑚红色B. 黄白色D. 蓝白色E. 棕色110. 属于皮肤血管良性浅表性增生的疾病是A. 鲜红斑痣B. 草莓状血管瘤C. 海绵状血管瘤D. 血管角皮瘤E. 皮肤纤维瘤111. 毛囊角化病属于A. 常染色体显性遗传病B. 自身免疫病C. 自身免疫性结缔组织病D. 自限性疾病E. 结缔组织病112. 急性多发性肌炎A. 肌纤维退变、坏死与再生并存B. 在受累肌纤维的肌浆中央区出现一核心,PAS染色阳性C. 成群的萎缩纤维,肌纤维可完全破坏D. 炎性、退行性变、再生三者的结合E. 纤维细胞增生活跃,骨样组织和部分钙化的骨小梁113. 透明角质颗粒位于A. 基底层B. 棘层C. 颗粒层D. 透明层E. 角质层114. 少量被皮肤吸收的物质是A. 维生素CB. 维生素BC. 维生素DD. 水E. 葡萄糖115. 稳定BMZ构架的是A. Ⅰ型胶原蛋白B. Ⅲ型胶原蛋白C. Ⅸ型胶原蛋白D. Ⅵ型胶原蛋白E. Ⅶ型胶原蛋白116. 抑制Th1细胞发育的是A. LT-1B. LT-6C. LT-8D. LT-10117. 诱导Ⅰ型超敏反应的是A. IgGB. IgAC. IgMD. IgDE. IgE118. C5A. 补体经典激活途径的固有成分B. 补体旁路激活途径的固有成分C. 补体三条激活途径的共同成分D. 补体旁路途径激活物E. 补体经典途径激活物119. 作为内源性致热原,可使体温升高的是A. IL-1B. IL-2C. IL-3D. EPOE. IFN-a120. 直接杀死肿瘤细胞A. 白介素B. 干扰素C. 肿瘤坏死因子D. 细胞生长因子E. 补体121. 贮存在嗜碱性粒细胞颗粒内的介质A. 组胺B. 白三烯(LT)C. 前列腺素D. 激肽E. 内啡肽122. 可引起Ⅱ型超敏反应的变应原A. 花粉B. 油漆C. 自身变性的IgGD. Rh抗原E. 内啡肽123. 落叶型天疱疮A. 桥粒芯糖蛋白3B. 桥粒芯糖蛋白1C. BPAG1D. 桥粒斑蛋白E. 桥粒芯蛋白124. 其抗原与半桥粒相连的是A. 寻常型天疱疮B. 落叶型天疱疮C. 大疱性类天疱疮D. 获得性大疱性表皮松解症E. 多形红斑125. HLAⅡ类分子重链的胞质区尾肽A. 维持MHC分子结构型稳定B. 结合抗原肽C. 与CD8结合D. 与CD4结合E. 参与信号传递126. 脓疱型银屑病常见A. Munro微脓肿B. Pautrier微脓肿C. Kogoj微脓肿D. 肉芽肿E. 干酪样坏死127. 扁平苔藓A. 透明变性B. 纤维素样变性C. 胶样变性D. 黏液变性E. 嗜碱性变128. 痤疮用Woods灯照后呈A. 珊瑚红色B. 黄白色C. 绿色D. 蓝白色E. 棕色129. 与血管发育异常或血管增生无关的疾病是A. 鲜红斑痣B. 草莓状血管瘤C. 海绵状血管瘤D. 血管角皮瘤E. 皮肤纤维瘤130. 毛根鞘瘤属于A. 常染色体显性遗传病B. 自身免疫病C. 自身免疫性结缔组织病D. 自限性疾病E. 结缔组织病131. 骨化性肌炎A. 肌纤维退变、坏死与再生并存B. 在受累肌纤维的肌浆中央区出现一核心,PAS染色阳性C. 成群的萎缩纤维,肌纤维可完全破坏D. 炎性、退行性变、再生三者的结合E. 纤维细胞增生活跃,骨样组织和部分钙化的骨小梁132. 以Ⅳ型胶原为主的是A. 胞膜层B. 致密层C. 角质层D. 透明层E. 致密下层133. 皮肤吸收能力最弱的部位是A. 阴囊B. 前额C. 前臂D. 大腿屈侧E. 上臂屈侧134. 调节细胞外渗透压的是A. 钾B. 钙C. 钠D. 铜E. 锌135. 表示H2受体兴奋的是A. 5-HTB. PGC. PAFD. cAMP水平上升E. cGMP水平上升136. T细胞主要分布区是A. 胞膜B. 白髓C. 红髓D. 边缘区E. 血窦137. 参与维持皮肤免疫系统自稳的细胞是A. 淋巴细胞B. 肥大细胞C. 角质形成细胞D. 内皮细胞E. 成纤维细胞138. 促进红细胞生成的是A. IL-1B. IL-2C. IL-3D. EPOE. IFN-a139. 与过敏性休克有关A. 自身变性的IgGB. DNA-抗DNA复合物C. 抗甲状腺刺激素受体的抗体D. 免疫血型抗体E. 组胺140. 引起支气管持续痉挛的主要介质A. 组胺B. 白三烯(LT)C. 前列腺素D. 激肽E. 内啡肽141. 可引起Ⅲ型超敏反应的变应原A. 花粉B. 油漆C. 自身变性的IgGD. Rh抗原E. 内啡肽142. 寻常型天疱疮A. 桥粒芯糖蛋白3B. 桥粒芯糖蛋白1C. BPAG1D. 桥粒斑蛋白E. 桥粒芯蛋白143. 其抗原与锚丝相连的是A. 寻常型天疱疮B. 落叶型天疱疮C. 大疱性类天疱疮D. 获得性大疱性表皮松解症E. 多形红斑144. HLAⅡ类分子的Ig样区A. 维持MHC分子结构型稳定B. 结合抗原肽C. 与CD8结合D. 与CD4结合E. 参与信号传递145. 蕈样肉芽肿常见A. Munro微脓肿B. Pautrier微脓肿C. Kogoj微脓肿D. 肉芽肿E. 干酪样坏死146. 胶样粟丘疹A. 透明变性B. 纤维素样变性C. 胶样变性D. 黏液变性E. 嗜碱性变。

皮肤免疫知识点总结一、皮肤的免疫系统1. 皮肤是人体最大的器官,它不仅是机体的第一道屏障,还是免疫系统的一个重要部分。

皮肤免疫系统包括表皮和真皮中的多种免疫细胞,如Langerhans细胞、皮下组织中的树突细胞等,它们在皮肤组织中起着重要的免疫防御作用。

2. 表皮的免疫细胞主要是Langerhans细胞,它们具有天然免疫和适应性免疫双重功能。

Langerhans细胞能够识别和捕获皮肤中的抗原,并将抗原呈递给其他免疫细胞,激活免疫应答,发挥抗菌、抗病毒、抗真菌的作用。

3. 真皮中的免疫细胞主要包括树突细胞、巨噬细胞、T细胞、B细胞等。

它们在皮肤组织中形成一个完整的免疫网络,通过细胞因子、趋化因子等介质,参与皮肤免疫应答,维护皮肤的健康状态。

二、皮肤疾病的免疫学机制1. 特应性皮炎是一种常见的皮肤疾病,其免疫学机制主要涉及Th2细胞、IgE介导的过敏反应。

在特应性皮炎患者的皮肤组织中,Th2细胞活化增多,释放IL-4、IL-5、IL-13等细胞因子,刺激B细胞产生大量IgE抗体,导致过敏反应和皮肤炎症。

2. 自身免疫性疾病如银屑病、结节性红斑等,其免疫学机制主要涉及T细胞介导的免疫异常。

在这些疾病中,T细胞被异常激活,产生大量趋化因子和细胞因子,导致皮肤组织的炎症反应和异常增生。

3. 感染性皮肤病的免疫学机制涉及宿主免疫系统与病原体的相互作用。

皮肤是人体最容易受到外界病原体侵袭的器官,免疫系统通过天然免疫和适应性免疫应答,参与对病原体的识别和清除,维护皮肤的健康。

三、皮肤免疫学与免疫治疗1. 生物制剂是一类有效的皮肤免疫治疗药物,如抗TNF-α药物、IL-17抑制剂等,它们通过针对免疫细胞介质、细胞因子等靶点,调节免疫反应,减轻皮肤炎症和病变。

2. 免疫调节疗法是一种新兴的皮肤免疫治疗方法,如光动力疗法、免疫调节药物等,它们通过调节免疫细胞的功能、影响免疫介质的释放等机制,改善皮肤免疫状态,治疗和预防皮肤疾病。

第一章皮肤的结构与生理功能测试题一、名词解释1. 角质形成细胞2. 角质小体3. 表皮黑素单元4. 表皮的更替时间二、填空题1. 根据角质形成细胞的分化阶段和特点,表皮由内向外依次为、、、、,共五层。

2.相邻的基底细胞、棘细胞以相连,基底细胞与真皮侧以相连,而使表皮与真皮紧密相连。

3. 表皮内的树枝状细胞有、、和等。

4. 真皮由、、、和构成。

5. 皮肤的生理功能主要有、、、、、和等作用。

三、选择题A型题1. 皮肤()A. 不包括皮下组织B. 约占总体重的1/2C. 无肌肉组织D. 无分泌和排泄功能E. 是人体最大的器官2. 角质形成细胞()A. 是构成表皮的主要成分B. 来源于中胚层C. 无免疫功能D. 在分化过程中可产生黑色素E. 均无分裂能力3. 棘细胞层()A. 细胞有棘突,桥粒明显B. 一般由2~3层细胞构成C. 位于角质层下、颗粒层上D. 电镜下可见角质透明颗粒E. 棘细胞无核4. 黑素细胞()A. 分散于基底细胞和棘细胞间B. 细胞内含有Odland小体C. 仅见于皮肤D. 其功能是产生黑色素E. 靠树突以一一对应的方式与比邻的角质形成细胞相连5. 郎格汉细胞()A. 来源于外胚叶B. 以桥粒与其他角质形成细胞相连C. 是一种免疫活性细胞D. 分散于基底细胞间E. HE染色可清晰显示其树枝状突起6. 真皮()A. 以细胞和基质成份为主B. 乳头层内含有丰富的毛细血管C. 无肥大细胞D. 也可见到角质形成细胞E. 不含糖类物质7.下列不属于皮肤附属器的是()A. 头发B. 皮脂腺C. 小汗腺D. Messner小体E. 趾甲8. 关于毛发,下列叙述不正确的是()A. 由角化的表皮细胞构成B. 睫毛属于短毛C. 掌跖部位为无毛区D. 正常人每天可脱发200根以上E. 眉毛和毳毛较短是因为其休止期长而生长期短9. 皮脂溢出部位包括()A. 头、面部及腋下B. 腋下、会阴及脐窝C. 头、面部及胸背上部D. 掌跖部位E. 掌跖、腋下及会阴10. 下列关于大汗腺的叙述,不正确的是()A. 大汗腺又称顶泌腺B. 其分泌部位于皮下脂肪层中C. 大汗腺导管多数直接开口皮肤表面D. 大汗腺的分泌主要受性激素影响E. 主要分布于腋下、脐窝、肛门、外阴等处11. 下列皮肤内的组织或细胞不受肾上腺能纤维支配的是()A. 小汗腺的分泌细胞B. 立毛肌C. 真皮内的血管球D. 大汗腺的肌上皮细胞E. 小汗腺的肌上皮细胞12. 下列因素与皮肤的保护作用无关的是()A. 角质层柔韧致密、干燥B. 真皮内的纤维组织C. 皮下脂肪D. 糖尿病患者皮肤内葡萄糖含量增高E. 皮脂腺的分泌活动13. 掌跖部位的吸收能力较弱,原因不应是()A. 角质层较厚B. 无毛囊C. 无皮脂腺D. 有较多小汗腺E. 具有透明层14. 皮肤吸收的主要途径是()A. 毛囊B. 皮脂腺C. 角质层细胞D. 大汗腺E. 小汗腺15. 皮肤免疫系统不包括()A. 角质形成细胞B. 郎格汉细胞C. 黑素细胞D. 淋巴细胞E. 巨噬细胞16. 正常表皮内不应含有()A. 角质形成细胞B. 郎格汉细胞C. 黑素细胞D. 淋巴细胞E. 肥大细胞17. 关于半桥粒的描述错误的是()A. 连接表皮与真皮B. 参与表皮的代谢C. 影响表皮与真皮间的物质交换D. 参与黑色素的合成E. 含有类天疱疮抗原18. 关于皮脂腺的描述错误的是()A. 属泡状腺体B. 可产生角鲨烯C. 与粉刺的形成有关D. 其生长主要受雄激素水平控制E. 对维生素A的吸收作用较弱19. 皮肤内不属于纤维性蛋白质的是()A. 角蛋白B. 核蛋白C. 弹力蛋白D. Ⅲ型胶原蛋白E. Ⅶ型胶原蛋白20. 皮肤免疫系统的细胞成分中数量最多的是()A. 角质形成细胞B. 郎格汉细胞C. 成纤维细胞D. 肥大细胞E. 淋巴细胞B型题(21~25题)A. 角质层B. 透明层C. 颗粒层D. 棘细胞层E. 基底细胞层21. 仅见于掌、跖部位的是()22. 又称生发层的是()23. 电镜下可见角质透明颗粒的是()24. 几乎无细胞器的是()25. 其浅层细胞的桥粒消失的是()(26~30题)A. 毳毛B. 皮脂腺C. 大汗腺D. 小汗腺E. 指甲26. 位于立毛肌和毛囊的夹角之间的是()27. 在体温调节中起重要作用的是()28. 其分泌物经细菌分解可产生特殊臭味儿,如腋臭的是()29. 皮肤病以至于全身性疾病往往通过其变化反映出来的是()30. 长期大量使用糖皮质激素可使其增生、肥大、分泌活动增加的是()X型题31. 下列叙述不正确的是()A. 表皮内没有血管B. 真皮内没有淋巴管C. 皮肤内的肌肉主要为平滑肌D. 皮肤内没有横纹肌E. 皮肤内有丰富的感觉神经末梢,无运动神经末梢32. 有分裂能力的角质形成细胞可位于()A. 角质层B. 颗粒层C. 棘细胞层D. 透明层E. 基底层33. 以桥粒为连接形式的细胞有()A. 黑素细胞B. 颗粒细胞C. 棘细胞D. 郎格汉细胞E. Merkel细胞34. 不产生角蛋白的细胞是()A. 黑素细胞B. 基底细胞C. 淋巴细胞D. 郎格汉细胞E. Merkel细胞35. 皮肤内的肥大细胞()A. 是真皮中的常驻细胞B. 主要位于真皮血管附近C. 内含血管活性物质D. 与某些皮肤划痕症有关E. 参与IgE介导的I型变态反应36. 小汗腺()A. 可替代肾脏的部分功能B. 不产生味觉性发汗C. 主要分布于腋下、脐窝和会阴等处D. 是皮肤对油脂类吸收的主要途径E. 高温闷热时易致其导管破裂,形成“痱子”37. 郎格汉细胞参与()A. 免疫调节B. 免疫监视C. 免疫耐受D. 皮肤移植物排斥反应E. 接触性变态反应38. 下列叙述正确的是()A. 桥粒结构的破坏可导致表皮内水疱或大疱B. 基地膜带结构异常或破坏可形成表皮下水疱、大疱或血疱C. 颗粒层细胞分离可形成血疱D. 表皮全层坏死可导致表皮下水疱或血疱E. 深达真皮或皮下组织的组织缺损或破坏,愈合后形成瘢痕39. 皮肤免疫系统的细胞成分包括()A. 角质形成细胞B. 郎格汉细胞C. 成纤维细胞D. 肥大细胞E. 淋巴细胞40. 在精神紧张或寒冷刺激时皮肤会出现“鸡皮疙瘩”,与下列那些结构有关()A. 毛发(囊)B. 皮脂腺C. 顶泌腺D. 小汗腺E. 立毛肌四、问答题1.影响皮肤吸收的因素有哪些?2.结合皮肤的结构特点,简述皮肤对微生物的防御作用。

皮肤对人体免疫防线的重要作用【摘要】皮肤是人体最大的器官,也是人体免疫系统中不可或缺的一部分。

作为外界与环境接触的第一道屏障,皮肤表面的皮脂和汗液中含有抗菌成分,能够有效抵御外界病原体的侵袭。

皮肤细胞具备识别并摧毁病原体的能力,同时能够产生抗体和细胞因子来增强免疫功能。

皮肤的角质层也能有效阻止病原体的侵入。

皮肤在人体免疫防线中扮演着至关重要的角色。

保护皮肤健康不仅有助于保持良好的外观,更能够增强人体的免疫能力,使身体更具抵抗力。

维护皮肤健康,就是在保护身体的第一道免疫屏障,为全面提升免疫防线做出重要贡献。

【关键词】皮肤,免疫系统,免疫防线,抗菌,病原体,抗体,细胞因子,角质层,健康,免疫能力。

1. 引言1.1 皮肤是人体最大的器官皮肤是人体最大的器官,覆盖全身表面,平均面积约为2平方米。

人的皮肤重约4-5公斤,约占体重的16%。

皮肤由表皮、真皮和皮下组织三层组成,其中表皮是最外层,是直接与外界接触的部分。

皮肤对外界环境的变化非常敏感,能够感知温度、压力、痛觉等刺激。

皮肤还是人体的重要排泄器官,通过排出汗液和皮脂,维持体内的水盐平衡和酸碱平衡。

皮肤还具有维持体温稳定的功能。

皮肤不仅是外貌的保护层,更是人体免疫系统的一部分,发挥着不可替代的重要作用。

在面对病原体侵袭时,皮肤能够通过各种机制阻止其入侵,保护人体免受外界威胁。

保持皮肤健康是维护免疫系统正常功能的关键。

1.2 皮肤是人体免疫系统的一部分皮肤是人体免疫系统的一部分,扮演着至关重要的角色。

作为人体最大的器官,皮肤不仅是外界与环境接触的第一道屏障,还具有抗菌和抗病原体的功能。

皮肤表面的皮脂和汗液含有抗菌成分,可以抑制细菌和真菌的生长,起到防御作用。

皮肤细胞能够识别并摧毁侵入的病原体,在免疫应答中发挥重要作用。

皮肤还能够产生抗体和细胞因子,增强免疫功能,有助于抵御外界侵害。

角质层是皮肤的一道重要屏障,能够阻止病原体的侵入,保护人体免受感染。

保护皮肤健康不仅有助于维持整体身体健康,还能增强人体的免疫能力,提高对疾病的抵抗力。

人体皮肤免疫系统的组成人体皮肤免疫系统的组成,真是个有趣的话题。

皮肤不仅是我们身体的“外衣”,而且也是防御的第一道防线。

想想看,走在大街上,阳光晒在脸上,风吹在身边,身边的小细菌像小偷一样伺机而动。

这时候,我们的皮肤就像一个超级英雄,随时准备出击!想要了解皮肤免疫系统,得从皮肤的结构说起。

皮肤分为表皮、真皮和皮下组织,每一层都有自己独特的任务,像个精密的机器一样工作。

表皮就像是保护伞,阻挡外界的侵袭。

它的最外层是角质层,里面的细胞像砖块一样,把危险的东西挡在外面。

嘿,你知道吗?这些细胞其实是不断更新的,每天都有新的细胞冒出来,把旧的“淘汰”掉,真是个勤劳的小工厂。

表皮里还有一种叫做“兰德细胞”的小家伙,它们可是皮肤的侦察兵,时刻监视周围环境,发现有害物质就会立即报警。

再往里看,真皮层就更有趣了。

它里面有很多血管、神经和胶原蛋白,保证皮肤的弹性和滋润。

想象一下,没有胶原蛋白的皮肤,就像干枯的树叶,干巴巴的,没啥生气。

而真皮里还有巨噬细胞,这些小家伙可不是吃货,它们会吞噬细菌、病毒等入侵者,简直是皮肤的“保镖”。

真皮还会产生一些小分子信号,让身体的免疫系统能够得到“情报”,随时准备支援。

你可千万别小看皮肤的免疫功能哦!它不仅能防御外来侵袭,还能帮助调节体温和水分平衡。

比如说,当你热的时候,皮肤会排汗,帮助你降温;当你冷的时候,血管收缩,保持体内温暖。

皮肤就像一个智慧的管家,时时刻刻照顾着你的身体。

说到这里,皮肤的免疫系统里还有一种叫做“皮肤微生物组”的小伙伴。

这些微生物虽然微小,但却起着不可忽视的作用。

它们像邻居一样,和皮肤建立了微妙的关系。

皮肤上的细菌其实是我们的朋友,能够抑制有害细菌的生长,保护我们的皮肤不受侵害。

真是“敌人变朋友”的典范,和谐共处,互利共赢。

皮肤免疫系统也不是铁板一块,生活中的一些不良习惯会让它变得脆弱。

比如,熬夜、饮食不均衡、压力过大,这些都能影响免疫功能,给细菌可乘之机。

嘿,听到这里,大家是不是都想好好爱护自己的皮肤了呢?多喝水、吃蔬菜,保持充足的睡眠,简直是给皮肤送上“VIP”待遇!皮肤免疫系统是一支多功能的“保卫军”,它通过层层防御和灵活应对,时刻守护着我们的健康。