初三化学-物质除杂、共存、鉴别、检验专题破空

- 格式:doc

- 大小:6.45 MB

- 文档页数:16

九年化学酸碱盐除杂、共存、鉴别、鉴定、推断题型解题技法总结一、除杂题:1、解答除杂质一类的题目时,要注意三原则;三要领;五种常用的方法。

三原则:①不引入新杂质;②不减少被提纯物质的质量;③杂质便于分离。

三要领:①根据物理性质或化学性质的差异;②确定除杂质方法;③选择适宜试剂。

除杂质思路分析方法:(1)沉淀法:加入一种试剂将被除去的杂质变为沉淀,再用过滤法除去。

(2)化气法:加热或加入一种试剂将杂质变为气体逸出。

(3)置换法:利用置换反应的原理将杂质除去。

(4)转纯法:将被除去的杂质变为提纯的物质。

(5)吸收法:常用于气体的提纯。

在掌握了以上除杂质的原则、要领、方法后,解答题目时要审清题目要求,分析理顺思路且与题目要求吻合,才能准确解题。

2. 混合物的分离:(1)可溶性与难溶性物质的混合物——常用溶解、过滤、蒸发三步操作加以分离,分别得到纯净物。

如:粗盐的提纯;BaSO4和Na2SO4的混合物。

(2)两种物质均溶于水,但两种物质的溶解度一种随温度变化大,另一种变化不大时,可考虑——结晶法。

即冷却热饱和溶液的方法加以分离。

如:NaCl和KNO3的混合物。

(3)两种物质均溶于水时,可考虑用化学方法分离。

如BaCl2和NaCl的混合物。

可将混合物先溶于水,加入适量Na2CO3溶液,得到BaCO3和NaCl溶液。

BaCl2+ Na2CO3=BaCO3↓+2NaCl。

将沉淀过滤出,洗净后在沉淀中加入适量盐酸溶液,又得到BaCl2溶液,CO2逸出。

BaCO3+2HCl =BaCl2+H2O+CO2↑。

最后分别将NaCl溶液和BaCl2溶液蒸发,分别得到纯净的NaCl固体和BaCl2固体。

注意:用化学方法或用物理方法进行混合物分离时,要区别除杂质与分离物质的不同点是:除杂质时只要求把杂质除掉、保留原物质即可;而混合物分离是几种物质用一定的方法分开,原混合物中各成分都必须保留。

二、共存的问题(相互间不能发生复分解反应的离子间能共存)1、在溶液中不能共存的:a.能反应的酸碱盐b.活泼的金属和酸c.活泼的金属和不活泼的金属的盐溶液2、加隐含条件的应用规律:生成难溶物或微溶物:如SO42-与Ba2+、Ag+;OH-与Cu2+、Fe3+、Mg2+、Al3+;Ag+与Cl-、CO32-、SO32-、S2-;Mg2+、Ba2+、Ca2+与CO32-、SO32-、PO43-等不能大量共存生成气体或挥发性物质:如NH4+与OH-,H+与CO32-、HCO3-等不能大量共存。

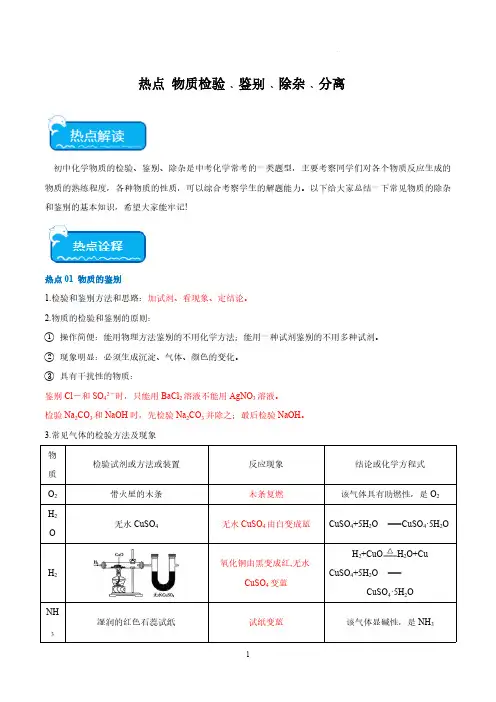

热点 物质检验﹑鉴别﹑除杂﹑分离初中化学物质的检验、鉴别、除杂是中考化学常考的一类题型,主要考察同学们对各个物质反应生成的物质的熟练程度,各种物质的性质,可以综合考察学生的解题能力。

以下给大家总结一下常见物质的除杂和鉴别的基本知识,希望大家能牢记!热点01 物质的鉴别1.检验和鉴别方法和思路:加试剂、看现象、定结论。

2.物质的检验和鉴别的原则:① 操作简便:能用物理方法鉴别的不用化学方法;能用一种试剂鉴别的不用多种试剂。

② 现象明显:必须生成沉淀、气体、颜色的变化。

③ 具有干扰性的物质:鉴别Cl -和SO 42-时,只能用BaCl 2溶液不能用AgNO 3溶液。

检验Na 2CO 3和NaOH 时,先检验Na 2CO 3并除之;最后检验NaOH 。

3.常见气体的检验方法及现象物质检验试剂或方法或装置反应现象结论或化学方程式O 2带火星的木条木条复燃该气体具有助燃性,是O 2H 2O无水CuSO 4无水CuSO 4由白变成蓝CuSO 4+5H 2OCuSO 4·5H 2O H 2氧化铜由黑变成红,无水CuSO 4变蓝H 2+CuO H 2O+CuCuSO 4+5H 2OCuSO 4·5H 2O NH3湿润的红色石蕊试纸试纸变蓝该气体显碱性,是NH 3CO 2澄清石灰水澄清石灰水变浑浊Ca(OH)2+CO 2CaCO 3↓+H 2OCO粉末由黑变红,澄清石灰水变浑浊CO+CuO Cu+CO 2Ca(OH)2+CO 2CaCO 3↓+H 2OCH 4点燃,在火焰上方罩一个冷而干燥的烧杯一会儿,迅速把烧杯倒过来,向杯内注入澄清石灰水烧杯内壁有水珠,石灰水变浑浊CH 4+2O 2CO 2+2H 2O4.常见离子的检验5.日常生活中一些物质的特定检验方法①棉织品、毛织品、化纤的鉴别——采用灼烧法②硬水和软水的鉴别——用肥皂水,产生泡沫较多的是软水;泡沫较少,浮渣较多的是硬水。

③塑料的鉴别(热塑性和热固性)——取样,加热,能熔化的是热塑性塑料,不能熔化的是热固性塑料。

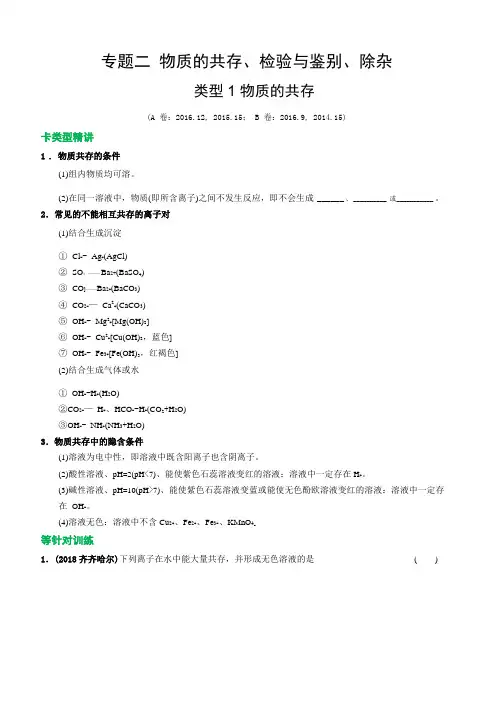

专题二物质的共存、检验与鉴别、除杂类型1 物质的共存(A 卷:2016.12, 2015.15; B 卷:2016.9, 2014.15)卡类型精讲1. 物质共存的条件(1)组内物质均可溶。

(2)在同一溶液中,物质(即所含离子)之间不发生反应,即不会生成______ 、__________ 或___________ 。

2.常见的不能相互共存的离子对(1)结合生成沉淀①Cl-- Ag+(AgCl)②SO;——Ba2+(BaSO4)③CO]——Ba2+(BaCO3)④CO2-—Ca2+(CaCO3)⑤OH-- Mg2+[Mg(OH)2]⑥OH-- Cu2+[Cu(OH)2,蓝色]⑦OH-- Fe3+[Fe(OH)3,红褐色](2)结合生成气体或水① OH--H+(H2O)②CO2-—H+、HCO--H+(CO2+H2O)③OH-- NH+(NH3+H2O)3.物质共存中的隐含条件(1)溶液为电中性,即溶液中既含阳离子也含阴离子。

(2)酸性溶液、pH=2(pH<7)、能使紫色石蕊溶液变红的溶液:溶液中一定存在H+。

(3)碱性溶液、pH=10(pH>7)、能使紫色石蕊溶液变蓝或能使无色酚欧溶液变红的溶液:溶液中一定存在OH-。

(4)溶液无色:溶液中不含Cu2+、Fe2+、Fe3+、KMnO4o等针对训练1.(2018齐齐哈尔)下列离子在水中能大量共存,并形成无色溶液的是( )A.Fe3+、Na+、NO3-、Cl-B.K+、Na+、Al3+、SO24-C.H+、K+、SO42-、OH-D.Mg2+、NO3-、OH-、Cl-2. (2018贺州)下列各组离子在pH=2的溶液中能大量共存的是()A.Na+、Ca2+、Cl-、OH-B.K+、Mg2+、NO3-、SO24-C.K+、Ba2+、NO3-、SO24-D.NH4+、Na+、CO32-、Cl-3.某溶液中存在有大量的Ba2+、Ag+、Na+,还会存在的一种离子是()A. CO32-B. Cl-C. Fe3+D. NO3-4.(2018天水)下列每组离子相互反应,一定有白色沉淀生成的是()A.Cu2+、Na+、NO3-、OH-B.H+、Ca2+、CO32-、SO42-C.NH4+、K+、CO23-、OH-D.Mg2+、Ba2+、SO42-、H+5.(2017河池)下列各组物质在水溶液中能够大量共存,且加入紫色石蕊溶液后显红色的是()A.NaCl Ba(NO3)2 HClB.NaOH CuSO4 H2SO4C.NH4NO3 NaOH K2SO4D.NaNO3 Na2so4 NH3 • H2O6.下列离子组在强酸性和强碱性溶液中都能大量共存的是()A. Ca2+、Cu2+、NO-3、Cl-B. Na+、Mg2+、sO24-、Cl-C. Na+、K+、CO23-、sO24-D. Na+、Ba2+、Cl-、NO3-类型2 物质的检验与鉴别(A卷6年5考;B卷6年3考)等类型精讲1.常见液体鉴别的思路和方法(A卷6年4考;B卷6年2考)2.常见气体的检验(B卷:2017.15B)3.常见其他物质的鉴别[A卷:2018.17(3); B卷:2015.18(2)]♦针对训练重庆真题1. (2016重庆B卷)用下列方法鉴别物质不能达到实验目的的是()2.(2015重庆A卷)区别下列各组物质,选择的实验方法不能达到目的的是()A. CO2和CO:闻气味B.黄铜片和铜片:相互刻画C.浓盐酸和浓硫酸:分别用玻璃棒蘸取点在滤纸上D. BaCl2溶液和KNO3溶液:分别加入Na2SO4溶液3.(2014重庆A卷)某矿物质水标签上的部分内容如图所示,若要检验其中含MgSO4,需要的试剂之一是()第3题图A.稀硫酸B. AgNO3溶液C. BaCl2溶液D.金属镁4.(2016重庆A卷)下列鉴别SO2和CO2的方法正确是____ (填序号)。

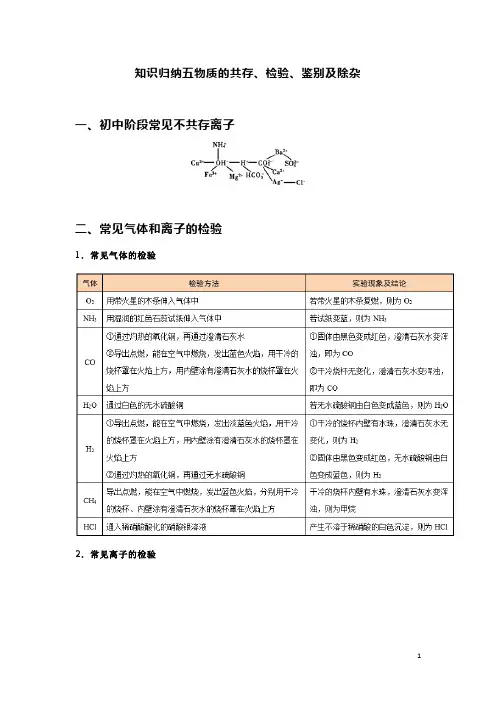

知识归纳五物质的共存、检验、鉴别及除杂一、初中阶段常见不共存离子

二、常见气体和离子的检验

1.常见气体的检验

2.常见离子的检验

三、常见物质的鉴别

四、常见物质的除杂

1.除杂原则——“不增、不减、易分离”

(1)除杂过程中不能引入新杂质,即“不增”。

(2)加入的试剂不能与所需要的物质反应,所需物质可增多但不可减少,即“不减”。

(3)杂质应转化为原物质或沉淀、气体、水等易分离的物质,即“易分离”。

2.酸、碱、盐溶液除杂技巧

(1)被提纯物与杂质阳离子相同(如NaCl中含杂质NaOH),选取与杂质中的阴离子(OH-)不共存的阳离子(H+),再与被提纯物中的阴离子(Cl-)组合成除杂试剂(HCl)。

发生反应:NaOH+HCl=NaCl+H2O。

(2)被提纯物与杂质阴离子相同(如NaCl中含杂质BaCl2),选取与杂质中的阳离子(Ba2+)不共存的阴离子(SO42-),再与被提纯物中的阳离子(Na+)组合成除杂试剂(Na2SO4)。

发生反应:BaCl2+Na2SO4=BaSO4↓+2NaCl。

(3)被提纯物与杂质阴、阳离子都不相同(如NaNO3中含杂质CuSO4),选取与杂质中的阴离子(SO42-)、阳离子(Cu2+)都不共存的阳离子(Ba2+)、阴离子(OH-)组合成的除杂试剂[Ba(OH)2]。

发生反应:CuSO4+Ba(OH)2=BaSO4↓+Cu(OH)2↓。

3.气体除杂

4.固体除杂

5.液体除杂。

中考化学物质的检验鉴别共存和除杂精讲,考点总结,中考重难点!

中考重难点突破

类型1:物质的检验与鉴别

【例1】(2017广东中考模拟)下列有关物质的鉴别、除杂、分离、检验所用的试剂或方法都正确的是()

选项

实验目的

所用试剂或方法

A

鉴别NH4Cl溶液和K2SO4溶液

NaOH溶液或Ba(NO3)2溶液

B

除去CO2中含有的杂质CO

点燃或通过灼热的氧化铜

C

从NaCl溶液中分离出NaCl

蒸发或过滤

D

检验食醋的酸性

紫色石蕊或无色酚酞

【解析】A.铵根离子和氢氧根离子反应会生成氨气,而硫酸

钾不会和氢氧根离子反应,现象不同;硝酸钡会与硫酸钾反应生成沉淀,而不会与氯化铵反应,现象不同,可以鉴别,正确;B.一氧化碳不能在二氧化碳中燃烧,因此不能通过点燃除去二氧化碳中的一氧化碳,错误;C.从氯化钠溶液中分离氯化钠可以采用蒸发溶剂的方法,但氯化钠易溶于水,不能采用过滤法进行分离,故C错误;D.食醋显酸性能使紫色石蕊溶液变红色,但不能使酚酞溶液变色,酚酞溶液不变色,溶液可能显酸性或中性,因此不能检验食醋的酸性,错误。

故选A。

【答案】A。

初三化学-物质除杂、共存、鉴别、检验专题破空

2

3

4

⑥Cu(Fe)

练习:

1. 下列除去杂质的方法中正确的是

2.除去下列物质中混有的少量杂质(括号内为杂质),所用试剂和方法都正确的是()

A. N2中的(O2):红热的木炭

B. Na2CO3溶液中的(NaCl):加入稀盐酸

C. FeCl2溶液中的(CuCl2):加入过量铁粉,过滤

D. Ca(OH)2溶液中的(NaOH):加入过量CuCl2溶液,过滤

3.下列实验方案合理的是()

5

6

侧)错误..的是 ( ) A .CO 2气体(H 2O)→生石灰 B .C 粉(CuO) →稀盐酸

C .CaCl 2溶液(HC1) →碳酸钙粉末

D .CO 气体(CO 2) →氢氧化钠溶液

5.下列除去物质中的少量杂质(括号内为杂质)的方法,正确的是( )

A.CO(CO 2)——通过足量的灼热氧化铜

B.MnO 2粉末(KCl )——溶解、过滤、洗涤、干燥

C.FeSO 4溶液(CuSO 4)——加入足量锌粉、过滤

D.Na 2SO 4溶液(NaCl )——加入适量硝酸银溶液、过滤

6.下列除去混合物中少量杂质(括号内为杂质)

7.除去下列各组物质中的杂质,所用试剂和方法均正确的是()

8.(8分)Na2SO4是制造纸张、药品、染料稀释剂等的重要原料。

某Na2SO4样品中含有少量

CaCl2和MgCl2,实验室提纯Na2SO4的流程如题21—1图所示。

7

8

题21-1图

(1)加入NaOH 溶液可除去的阳离子是 (填离子符号),其反应的化学方程式为: . 。

若添加的NaOH 溶液和Na 2CO 3溶液过量,可加入适量 . (填名称)除去。

(2)操作a 的名称是 ,该操作中需要用到的

玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、 。

(3)溶液M 中的溶质是Na 2SO 4和杂质NaCl ,观察题

21—2图的溶解度曲线,则操作b 是:先将溶液M

蒸发浓缩,再降温结晶、过滤。

降温结晶的最佳

9

温度范围是 ℃以下,因为Na 2SO 4的溶解度

— 。

2. 物质的共存、溶液中离子大量共存:

在初中阶段,如果溶液中的物质或离子能发生复分解反应,即符合复分解反应发生的条件就不能共存: 生成气体:2H + +CO 32- =H 2O+CO 2 ↑ ; H ++HCO 3-

=H 2O+CO 2↑ 生成水:H +

+OH - =H 2O 生成沉淀:常见的沉淀Fe(OH)3、Cu(OH)2 、AgCl 、 BaSO 4、CaCO 3 、 BaCO 3 Mg(OH)2 练习: (1)、下列各组中的物质,能在溶液中大量共存的是( )

A. KNO 3 NaCl NaOH

B. KOH Na 2CO 3 HCl

C. KNO 3 NaOH FeCl 3

D. AgNO 3 BaCl 2 HNO 3

(2)、下列各组内的离子,在溶液中不能大量共存的是( ) A. H + SO 42+ Ba 2+ NO 3- B. Ca 2+ H + NO 3- Cl -

C. Mg 2+ K + NO 3- Cl -

D. K + Na + Mg 2+ SO 42+ (3)、下列各组物质的溶液混合后,不一定会出现沉淀的是( ) A. Na 2SO 4 BaCl 2 HNO 3 B. KNO 3 Na 2CO 3 CaCl 2 C. MgSO 4 NaOH H 2SO 4 D. AgNO 3 NaCl HCl

(4)下列离子能在pH=11的溶液中大量共存的是( ) A.K +、NO 3-、Na +、OH - B. CO 32-、K +、Cl -、Ca 2+ C. H +、Ba 2+、Cl -、SO 42- D.K +、OH -、SO 42-、Cu

2+ (5)下列各组物质分别加入到足量的水中,能得到无色透明溶液的是( )

A.KNO3、NaCl、HCl B.FeCl3、Na2SO4、KCl

C.CuSO4、H2SO4、NaCl D.FeCl2、KCl、NaOH

(6)下列各组离子能在指定溶液中大量共存的一组是()

A.在稀盐酸中:Ba2+、CO32-、Zn2+ B.在氢氧化钠溶液中:H+、Mg2+、Cl-

C.在氯化钠溶液中:K+、Ca2+、NO3-D.在硫酸铵溶液中:Na+、Cu2+、OH-

3. 物质的鉴定、鉴别与推断

首先我们来看一下物质检验(包括离子检验)的定义:

物质的检验是指根据物质具有的不同的特性,利用这种特性上的差异,选择适当的试剂、采用一定的方法,将物质区分或鉴定,要求反应灵敏、现象明显、操作简便、结论清晰可靠。

鉴定:指根据物质的某一特性,用化学方法来确定其中的成分。

鉴别:指利用物质的特性,用物理或化学方法将若干种区分开来的操作。

推断:指根据已经进行的检验步骤,反应现象和物质的性质,分析推断被检验的是什么物质,并判断什么物质可能存在、一定不存在。

接下来,我们来总结一下常见离子的检验方

10

(1)不用其它试剂的鉴别

①借用试剂法:从被鉴别物质的物理性质上找突破口-看色、闻味,用识别出的物质鉴别余下的几种物质。

②两两混合法:每种物质与其它物质作用产生的不同现象进行分析推断,确定物质名称。

(2)加入试剂的鉴别

①加入一种物质的鉴别:当鉴别的物质之间有明显的溶解性差异以及水溶液的颜色差异时,,则可用水来鉴别; 酸碱性差异,可选用指示剂或PH试纸等来鉴别。

但加入试剂后,有多少种物质,就应产生多少种不同的现象。

②加入多种试剂鉴别:每次选用的试剂只能与被鉴别的几种溶液中的一种产生一种特殊的现象。

练习:

1、不用其他试剂,如何鉴别失去标签的盐酸、氯化钡、硫酸钠和碳酸钠四种无色溶液?

答案:分别取四种溶液少许,两两混合。

只有气体产生的试液是盐酸;有两次沉淀生成的是氯化钡溶液;有一次沉淀生成的是硫酸钠溶液;出现一次气体,一次沉淀的是碳酸钠溶液。

用一种试剂将氢氧化钠溶液、饱和石灰水、稀硫酸三种无色溶液一次性鉴别出来,该试剂是。

2、不用其它试剂,用最简单的方法鉴别下列五种溶液:①氢氧化钠②硫酸镁③硝酸钡④氯化铁⑤氯化钾。

则下列鉴别顺序合理的是()

A.④②③①⑤

B. ②③①④⑤

C. ③

④①②⑤ D. ④①②③⑤

3. 只用酚酞试液,就能将各组内的三种物质的溶液区分开来的是()

A. Ba(OH)2、NaOH、FeCl3

B. KOH、NaOH、H2SO4

C. HCl、HNO3、Ba(OH)2

D. Ba(OH)、HCl、H2SO4

2

4. 用经济、简便的方法鉴定无水硫酸铜、碳酸钠、氢氧化镁三种白色固体粉末,应选用的一种试剂是()

A. 稀盐酸

B. 紫色石蕊试液

C. 水

D. 氢氧化钠溶液

5. 某无色溶液可能含有硫酸铜、氯化钡、氯化钠、碳酸钠四种化合物中的两种。

当向此溶液中加入稀

硫酸时,只见一种无色气体生成,则此溶液的组成是()

A. CuSO4、Na2CO3

B. NaCl、BaCl2

C. BaCl2、Na2CO3

D. NaCl、Na2CO3

6.区分下列各组物质的两种方法都合理的是( )

7. 下列鉴别两种不同物质的方法,不正确的是

8.下列各组溶液,不用其他试剂不能鉴别出来的是

A.Na2CO3、稀H2SO4、稀HCl、KNO3 B.稀HCl、Na2CO3、BaCl2、Na2SO4

C.NaOH、Na2CO3、酚酞、CaCl2

D.CuSO4、NaOH、BaCl2、NaCl

9. 下列实验设计,不能达到实验目的的是

10.下列物质的鉴别方法不正确的是

A.用水鉴别蔗糖和硝酸铵 B.用闻气味的方法鉴别水和酒精

C.用灼烧法鉴别棉花和羊毛 D.用燃烧

的木条鉴别二氧化碳和氮气

11、有一包白色固体,可能含有Na

2CO

3

、CuSO

4

、CaCl

2

、

Na

2SO

4

、NaCl等物质中的一种或几种,现取部分该

固体溶于水,可得到澄清的无色溶液,再向其中加

入BaCl

2产生白色沉淀,再加入足量HNO

3

沉淀部分

消失,回答:

(1)该固体一定含有、一定不含、可能

含;

(2)写出其中两个反应的化学方程

式。

12.(11分)仓库中有一包氮肥的包装标签模糊不清,有同学进行了以下探究:

(1)操作③用玻棒搅拌的目的

是。

(2)请完成下表(已知AgCl和BaSO4是难溶于水和酸的白色固体):

(3)若现象Ⅲ、Ⅳ都无现象,则该氮肥可能是___________(写化学式);若操作②现象为无气味、现象Ⅲ、Ⅳ无现象,则该氮肥可能是(只写一种)。