血液凝固的主要步骤

- 格式:docx

- 大小:13.35 KB

- 文档页数:3

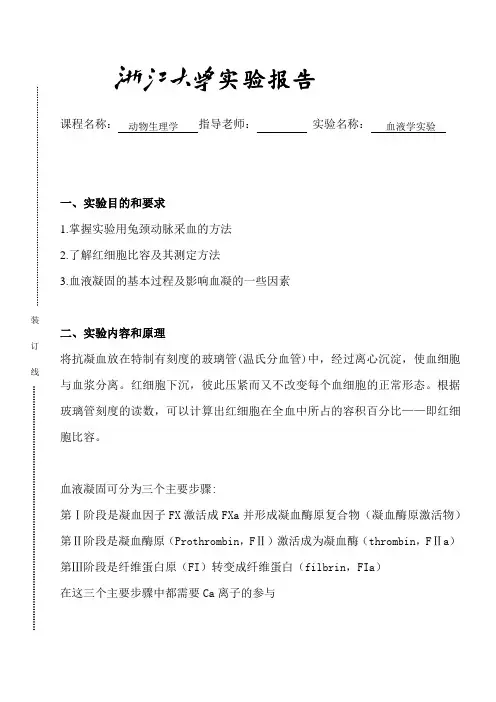

实验报告课程名称:动物生理学指导老师:实验名称:血液学实验一、实验目的和要求1.掌握实验用兔颈动脉采血的方法2.了解红细胞比容及其测定方法3.血液凝固的基本过程及影响血凝的一些因素装二、实验内容和原理订将抗凝血放在特制有刻度的玻璃管(温氏分血管)中,经过离心沉淀,使血细胞线与血浆分离。

红细胞下沉,彼此压紧而又不改变每个血细胞的正常形态。

根据玻璃管刻度的读数,可以计算出红细胞在全血中所占的容积百分比——即红细胞比容。

血液凝固可分为三个主要步骤:第Ⅰ阶段是凝血因子FX激活成FXa并形成凝血酶原复合物(凝血酶原激活物)第Ⅱ阶段是凝血酶原(Prothrombin,FⅡ)激活成为凝血酶(thrombin,FⅡa)第Ⅲ阶段是纤维蛋白原(FI)转变成纤维蛋白(filbrin,FIa)在这三个主要步骤中都需要Ca离子的参与三、主要仪器设备大兔一只,兔手术保定台,烧杯(500ml,50ml),常用手术器械(手术刀、毛剪、手术剪、止血钳),线动脉套管,动脉夹温氏分血管,长颈滴管,5毫升试管,离心机,天平,5ml 注射器试管,试管架,吸管2%戊巴比妥钠,3.8%柠檬酸钠,肝素,1%氯化钙,5%草酸钾,液体石蜡,带有开叉橡皮管的玻棒等。

四、操作方法和实验步骤手术操作2%戊巴比妥钠按1ml/kg的剂量从耳缘静脉注入实验用兔麻醉后仰卧固定于手术台上(同时准备实验用试管等)剪去颈部术野的被毛,切开皮肤,找出两侧颈动脉将颈动脉剥离2厘米左右,然后在颈动脉下面穿两条线。

将一侧颈动脉在远心端用线结扎,再于近心端用动脉夹夹住。

结扎处与动脉夹之间最好不少于 1.5厘米用眼科剪刀在这段动脉上靠近结扎处1/4的地方,斜向近心方向剪一小口,将动脉套管插入,用线扎好,以免滑脱,待用(需采集血样时打开动脉夹即可)比容的测定:(1)用配有长注射针的注射器吸取含肝素的抗凝血,然后将注射针插入温氏分血管的底部,缓缓地将滴管内的血液注入分血管内(不得有气泡),使血液正确地装到刻度10处。

![[论述题,2分] 试述血液凝固的基本过程及其原理](https://uimg.taocdn.com/957d4d8f0129bd64783e0912a216147917117e8d.webp)

[论述题,2分] 试述血液凝固的基本过程及其原理血液凝固是血液从液态变为固态的一种物理现象,它的发生关乎着人体的正常血液循环,是保护血液和维护血液正常循环的重要机制。

那么,血液凝固的基本过程及其原理是什么呢?血液凝固过程包括三个基本步骤:血小板凝集、凝血因子的活化和凝血酶的活性化。

1、血小板凝集。

当外界因素影响血管壁的组织,使血管壁受损时,血小板便会被活化,由血流中的悬浮状态向血管壁附着,并于血管壁上形成一层薄薄的血小板层,开始凝集。

血小板凝集过程中,血小板之间胞质细胞相互作用,产生一种特殊的凝结素,叫做“凝结素”,该物质可以促进血小板之间胞质细胞的结合,有助于血小板凝集。

2、凝血因子的活化。

在血小板凝集的同时,血液中的凝血因子也会被活化,如凝血酶原、凝血酶、纤维蛋白原、纤维蛋白原酶、血栓素、抗血小板抗体等。

凝血因子的活化主要是通过受到血小板分泌的张力素、凝血素、环磷酰胺等物质的作用而发生的。

凝血因子活化后,可以与血小板凝集形成的凝结素结合起来,形成凝血酶-凝血素复合物,进一步促进血小板凝集的过程。

3、凝血酶的活性化。

凝血酶是血液凝固过程中最重要的物质,它可以将凝血因子活化后形成的凝血酶-凝血素复合物进一步活化,使其变为能够催化血液凝固的凝血酶-凝血因子复合物。

凝血酶的活性化是由血小板分泌的凝血酶原酶活化剂负责的,只有当凝血酶原酶活化剂活化凝血酶原时,才能形成可以催化血液凝固的凝血酶-凝血因子复合物。

血液凝固的原理主要是凝血酶-凝血因子复合物的作用。

当凝血酶-凝血因子复合物活性化后,它可以催化血液凝固的反应,即将血液中的凝血因子(如凝血酶原、凝血酶、纤维蛋白原、纤维蛋白原酶、血栓素、抗血小板抗体等)活化后形成的凝血酶-凝血素复合物,与凝血酶-凝血因子复合物结合,并形成凝血复合物,使血液由液态变为固态,从而完成凝固反应。

血液凝固是一个复杂的过程,它是由血小板凝集、凝血因子活化和凝血酶的活性化三个步骤共同作用完成的,它的原理主要是凝血酶-凝血因子复合物的作用,只有当凝血酶-凝血因子复合物活性化后,它才能催化血液凝固的反应。

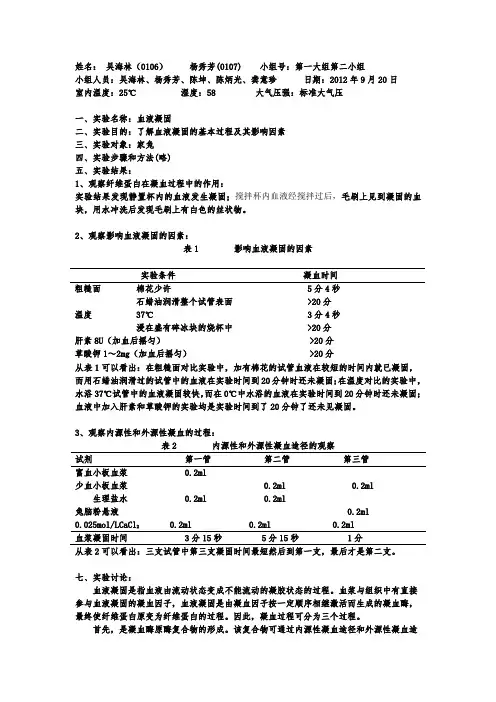

姓名:吴海林(0106)杨秀芳(0107) 小组号:第一大组第二小组小组人员:吴海林、杨秀芳、陈坤、陈炳光、龚意珍日期:2012年9月20日室内温度:25℃湿度:58 大气压强:标准大气压一、实验名称:血液凝固二、实验目的:了解血液凝固的基本过程及其影响因素三、实验对象:家兔四、实验步骤和方法(略)五、实验结果:1、观察纤维蛋白在凝血过程中的作用:实验结果发现静置杯内的血液发生凝固;搅拌杯内血液经搅拌过后,毛刷上见到凝固的血块,用水冲洗后发现毛刷上有白色的丝状物。

2、观察影响血液凝固的因素:表1 影响血液凝固的因素实验条件凝血时间粗糙面棉花少许5分4秒石蜡油润滑整个试管表面>20分温度37℃3分4秒浸在盛有碎冰块的烧杯中>20分肝素8U(加血后摇匀)>20分草酸钾1~2mg(加血后摇匀)>20分从表1可以看出:在粗糙面对比实验中,加有棉花的试管血液在较短的时间内就已凝固,而用石蜡油润滑过的试管中的血液在实验时间到20分钟时还未凝固;在温度对比的实验中,水浴37℃试管中的血液凝固较快,而在0℃中水浴的血液在实验时间到20分钟时还未凝固;血液中加入肝素和草酸钾的实验均是实验时间到了20分钟了还未见凝固。

3、观察内源性和外源性凝血的过程:表2 内源性和外源性凝血途径的观察试剂第一管第二管第三管富血小板血浆0.2ml少血小板血浆0.2ml 0.2ml 生理盐水0.2ml 0.2ml兔脑粉悬液0.2ml0.025mol/LCaCl20.2ml 0.2ml 0.2ml血浆凝固时间3分15秒5分15秒1分从表2可以看出:三支试管中第三支凝固时间最短然后到第一支,最后才是第二支。

七、实验讨论:血液凝固是指血液由流动状态变成不能流动的凝胶状态的过程。

血浆与组织中有直接参与血液凝固的凝血因子,血液凝固是由凝血因子按一定顺序相继激活而生成的凝血酶,最终使纤维蛋白原变为纤维蛋白的过程。

因此,凝血过程可分为三个过程。

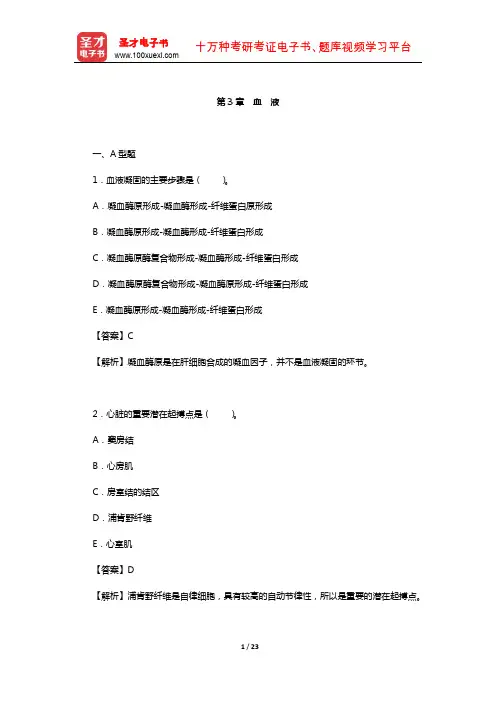

第3章血液一、A型题1.血液凝固的主要步骤是()。

A.凝血酶原形成-凝血酶形成-纤维蛋白原形成B.凝血酶原形成-凝血酶形成-纤维蛋白形成C.凝血酶原酶复合物形成-凝血酶形成-纤维蛋白形成D.凝血酶原酶复合物形成-凝血酶原形成-纤维蛋白形成E.凝血酶原形成-凝血酶形成-纤维蛋白形成【答案】C【解析】凝血酶原是在肝细胞合成的凝血因子,并不是血液凝固的环节。

2.心脏的重要潜在起搏点是()。

A.窦房结B.心房肌C.房室结的结区D.浦肯野纤维E.心室肌【答案】D【解析】浦肯野纤维是自律细胞,具有较高的自动节律性,所以是重要的潜在起搏点。

3.血中哪种物质浓度升高刺激醛固酮的分泌()。

A.氯离子浓度B.氢离子浓度C.钠离子浓度D.钾离子浓度E.ACTH【答案】D4.血细胞比容是指血细胞()。

A.与血浆容积之比B.与血管容积之比C.与白细胞容积之比D.在血浆中所占重量百分比E.在全血中所占的容积百分比【答案】E5.对维持血管内、外水平衡有重要作用的是()。

A.血浆与组织液的晶体渗透压B.血浆的胶体渗透压C.两者都是D.两者都不是【答案】B6.血小板聚集可形成()。

A.牢固的止血栓B.松软的止血栓C.两者都是D.两者都不是【答案】B7.纤维蛋白与血小板可形成()。

A.牢固的止血栓B.松软的止血栓C.两者都是D.两者都不是【答案】A8.ABO血型系统中,天然抗体的本质一般是()。

A.IgAB.IgDC.IgMD.IgG【答案】C【解析】ABO血型系统中,天然抗体多属于IgM,分子量大,不能通过胎盘。

免疫性抗体是机体接受自身所不存在的红细胞抗原刺激而产生的,属于IgG,分子量小,能通过胎盘进入胎儿体内。

9.血浆渗透压的高低主要决定于()。

A.血浆蛋白总量B.白蛋白含量C.氯化钠浓度D.氯化钾浓度【答案】C10.维持血浆平衡最主要的缓冲对是()。

A.Na2HPO4/NaH2PO4B.NaHCO3/H2CO3C.K2HPO4/K2PO4D.KHCO3/H2CO3【答案】B11.血凝块回缩的主要原因是()。

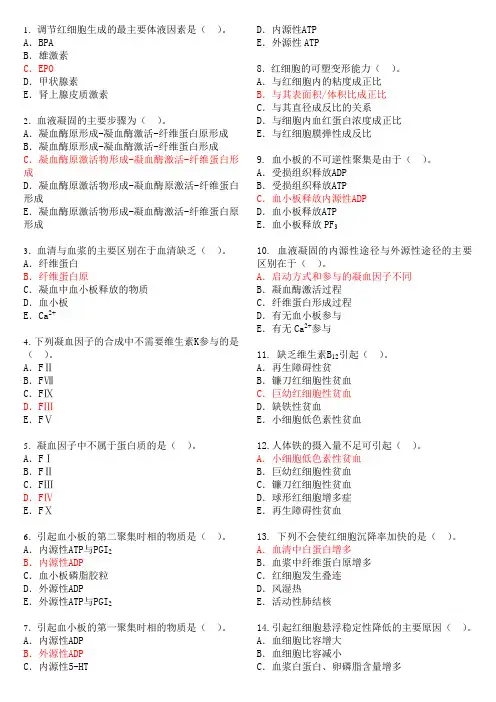

1.调节红细胞生成的最主要体液因素是()。

A.BPAB.雄激素C.EPOD.甲状腺素E.肾上腺皮质激素2.血液凝固的主要步骤为()。

A.凝血酶原形成-凝血酶激活-纤维蛋白原形成B.凝血酶原形成-凝血酶激活-纤维蛋白形成C.凝血酶原激活物形成-凝血酶激活-纤维蛋白形成D.凝血酶原激活物形成-凝血酶原激活-纤维蛋白形成E.凝血酶原激活物形成-凝血酶激活-纤维蛋白原形成3.血清与血浆的主要区别在于血清缺乏()。

A.纤维蛋白B.纤维蛋白原C.凝血中血小板释放的物质D.血小板E.Ca2+4.下列凝血因子的合成中不需要维生素K参与的是()。

A.FⅡB.FⅦC.FⅨD.FⅢE.FⅤ5.凝血因子中不属于蛋白质的是()。

A.FⅠB.FⅡC.FⅢD.FⅣE.FⅩ6.引起血小板的第二聚集时相的物质是()。

A.内源性ATP与PGI2B.内源性ADPC.血小板磷脂胶粒D.外源性ADPE.外源性ATP与PGI27.引起血小板的第一聚集时相的物质是()。

A.内源性ADPB.外源性ADPC.内源性5-HT D.内源性ATPE.外源性ATP8.红细胞的可塑变形能力()。

A.与红细胞内的粘度成正比B.与其表面积/体积比成正比C.与其直径成反比的关系D.与细胞内血红蛋白浓度成正比E.与红细胞膜弹性成反比9. 血小板的不可逆性聚集是由于()。

A.受损组织释放ADPB.受损组织释放ATPC.血小板释放内源性ADPD.血小板释放ATPE.血小板释放PF310. 血液凝固的内源性途径与外源性途径的主要区别在于()。

A.启动方式和参与的凝血因子不同B.凝血酶激活过程C.纤维蛋白形成过程D.有无血小板参与E.有无Ca2+参与11. 缺乏维生素B12引起()。

A.再生障碍性贫B.镰刀红细胞性贫血C.巨幼红细胞性贫血D.缺铁性贫血E.小细胞低色素性贫血12.人体铁的摄入量不足可引起()。

A.小细胞低色素性贫血B.巨幼红细胞性贫血C.镰刀红细胞性贫血D.球形红细胞增多症E.再生障碍性贫血13. 下列不会使红细胞沉降率加快的是()。

影响血液凝固的因素(一)实验目的:通过本实验来了解血液凝固的基本过程及了解影响血液凝固的一些因素。

(二)实验对象:家兔(三)实验步骤:(略)(四)实验结果:1、观察纤维蛋白原在凝血过程中的作用:实验中可见到静置杯内血液发生凝固。

搅拌杯内血液不凝固,但在毛刷上见到红色的血凝块,经水冲洗后毛刷上缠绕有白色丝状物。

2、观察影响血凝的一些理化因素:如下表9-1所示。

表9-3 影响血凝的一些理化因素实验条件1.加少许棉花2. 用石蜡油均匀涂试管内壁3.放置37℃水浴4.放置冰水水浴5.加肝素10个单位6.加草酸钾2mg(表9-3文字说明:略)3、观察内源性及外源性凝血过程:如下表9-2所示表9-2 内源性和外源性凝血过程的观察试剂1、富血小板血浆2、少血小板血浆3、生理盐水4、羊肺悬液5、0.025mol/l cacl2血液凝固时间(表9-2文字说明:略)(五)讨论:血液凝固是指血液由流动的液体状态变为不流动的冻胶状态血液凝固过程大致分为三个主要阶段:①凝血酶原激活物形成;②凝血酶原激活成凝血酶,③纤维蛋白原转变为纤维蛋白。

在凝血酶原激活物的形成过程中分有两种不同的途径:内源性凝血途径和外源性凝血途径。

内源性凝血途径是由凝血因子?启动的,参与血凝的全部凝血因子都在血浆内。

凝血因子?可被各种带负电荷的物质等所激活,如血管内膜暴露的胶原纤维、玻璃、陶器等。

外源性凝血途径是由存在于血管外组织中的凝血因子ⅲ所启动的,其余参与的凝血因子也在血管内。

凝血因子ⅲ在脑、肺、胎盘组织含量很丰富。

不管是内源性凝血途径或外源性凝血途径,他们最后的是使血纤维蛋白的形成而使血液发生凝固。

在观察纤维蛋白原在凝血过程中作用的实验中,由于参与凝血的全部凝血因子都在血浆中,因此其凝血过程是属于内源性凝血。

由于玻璃和毛刷表面都带有负电荷,后者可激活凝血因子?,启动内源性凝血过程。

凝血到最后阶段时,在凝血酶的作用下,把纤维蛋白原水解成血纤维蛋白;形成的纤维蛋白不断地交叉成网状结构,把血液中的所有血细胞网凝血时间 50’’ 8’15’’ 2’15’’ 6’45’’不凝不凝试管1 0.2 ml 0.2 ml 0.2 ml 2’15’’试管2 0.2 ml 0.2 ml 0.2 ml 3’45’’试管3 0.2 ml 0.2 ml 0.2 ml 45’’罗于其中,从而使血液发生凝固。

生理学血液凝固和抗凝习题和参考答案(一)血液凝固的基本步骤血液凝固是指血液由流动的液体状态变成不能流动的凝胶状态的过程,其本质为血浆中的可溶性纤维蛋白原转变成不溶性的纤维蛋白。

纤维蛋白交织成网,把血细胞及血液的液体成分网罗在内,从而形成血凝块。

血液凝固是一系列复杂的酶促反应过程,需要多种凝血因子参与。

血液凝固是凝血因子按一定顺序激活,最终使纤维蛋白原转变为纤维蛋白的过程,可分为凝血酶原酶复合物的形成;凝血酶形成;纤维蛋白形成三个基本步骤,即:第一步凝血酶原酶复合物(形成)↓第二步凝血酶原→凝血酶↓第三步纤维蛋白原→纤维蛋白1.凝血酶原酶复合物的形成:凝血酶原酶复合物为Ⅹa、V、Ca2+和PF3(血小板第3 因子,为血小板膜上的磷脂)复合物,它的形成首先需要因子Ⅹ的激活。

根据凝血酶原酶复合物形成始动途径和参与因子的不同,可将凝血分为内源性凝血和外源性凝血两条途径。

(1)内源性凝血途径:由因子Ⅻ活化而启动。

当血管受损,内膜下胶原暴露时,可激活Ⅻ为Ⅻa,进而激活Ⅺ为Ⅵa。

Ⅵa 在Ca2+存在时激活Ⅸa,Ⅸa 再与激活的Ⅷa、PF3、Ca2+形成复合物进一步激活Ⅹ。

上述过程参与凝血的因子均存在于血管内的血浆中。

故取名为内源性凝血途径。

由于因子Ⅷa 的存在,可使Ⅸa 激活X 的速度加快20 万倍,故因子Ⅷ缺乏使内源性凝血途径障碍,轻微的损伤可致出血不止,临床上称甲(A)型血友病。

(2)外源性凝血途径:由损伤组织暴露的因子Ⅲ与血液接触而启动。

当组织损伤血管破裂时,暴露的因子Ⅲ与血浆中的Ca2+、Ⅶ共同形成复合物进而激活因子Ⅹ。

因启动该过程的因子Ⅲ来自血管外的组织,故称为外源性凝血途径。

2.凝血酶形成:在凝血酶原酶复合物的作用下,血浆中无活性的因子Ⅱ(凝血酶原)被激活为有活性的因子Ⅱa(凝血酶)。

3.纤维蛋白的形成:在凝血酶的作用下,溶于血浆中的纤维蛋白原转变为纤维蛋白单体;同时,凝血酶激活Ⅻ为Ⅻa,使纤维蛋白单体相互连接形成不溶于水的纤维蛋白多聚体,并彼此交织成网,将血细胞网罗在内,形成血凝块,完成血凝过程。

第三章血液一、名词解释1、血细胞比容2、血量3、渗透压4、血沉5、生理性止血6、血液凝固7、血清8、凝血因子9、血型10、交叉配血试验二、填空题1、血液由和两部分组成。

2、正常成人的血量约占体重的,即每公斤体重有 ml血液。

3、全血、血浆和红细胞的比重分别由、和的数量决定。

4、血浆中最重要的缓冲对是。

5、正常成年女性红细胞的数量为,血红蛋白浓度为。

6、临床最常见的贫血类型是,其根据红细胞的形态特点,又称为。

7、正常成年人白细胞数量为,其中嗜碱性粒细胞所占的比例为 % 。

8、目前已知的凝血因子共有种,其中唯一不存在血浆中的凝血因子是,不是蛋白质的凝血因子是,大多数凝血因子以形式存在于血浆中。

9、内、外源性凝血途径分别由凝血因子、启动。

10、血液中最重要的抗凝血物质是。

11、目前发现的红细胞血型系统有32个,其中与临床关系最为密切的是和。

12、Rh血型系统中抗原性最强的抗原是。

根据红细胞膜上有无该抗原,分为和。

三、选择题1、血清是指A、血液去掉纤维蛋白B、血液加抗凝剂后离心沉淀后的上清物C、血浆去掉纤维蛋白及其他某些凝血因子D、全血去掉血细胞E、血浆去掉蛋白质2、血清与血浆的主要区别在于血清缺乏A、纤维蛋白B、纤维蛋白原C、凝血因子D、血小板E、Ca2+3、组织液与血浆成分的主要区别是组织液内A、不含血细胞B、蛋白含量低C、Na+含量高D、K+含量高E、Cl-含量高4、下列哪项不是血浆蛋白的生理功能A、运输O2 和CO2B、缓冲功能C、参与生理止血D、参与机体的免疫功能E、维持血浆胶体渗透压5、低温库存较久的血液,血浆中哪种离子浓度升高(C)A、Cl-B、Ca2+C、K+D、Na+E、有机负离子6、血量是人体内血液的总量,相当于每千克体重A、70ml~80mlB、80ml~90mlC、50ml~60mlD、40ml~50mlE、60ml~70ml7、血细胞比容是指血细胞A、与血浆容积之比B、与血管容积之比C、与血细胞容积之比D、在血液中所占的容积百分比E、在血液中所占的重量百分比8、全血的比重主要决定于A、血浆蛋白含量B、渗透压的高低C、红细胞数量D、白细胞数量E、NaCl 的浓度9、全血的粘滞性主要取决于A、血浆蛋白含量B、红细胞数量C、白细胞数量D、红细胞的叠连E、NaCl的浓度10、等渗溶液是指渗透压A、大于血浆B、小于血浆C、相近或等于血浆渗透压D、10%葡萄糖溶液E、0.35% NaCl溶液11、形成血浆晶体渗透压的物质主要是A、Na﹢和Cl﹢B、葡萄糖C、清蛋白D、球蛋白E、血红蛋白12、形成血浆胶体渗透压的物质主要是A、NaClB、葡萄糖C、清蛋白D、球蛋白E、血红蛋白13、影响红细胞内、外水分正常分布的因素主要是A、血浆胶体渗透压B、血浆晶体渗透压C、组织液胶体渗透压D、组织液静水压E、毛细血管血压14、在实验条件下,将正常人红细胞置于0.4%NaCl溶液中将会出现A、红细胞叠连现象B、红细胞皱缩C、红细胞凝集D、红细胞沉降速度加快E、溶血现象15、血浆胶体渗透压的生理作用是A、调节血管内外水的交换B、调节细胞内外水的交换C、维持细胞正常体积D、维持细胞正常形态E、决定血浆总渗透压16、红细胞的变形能力的大小取决于红细胞的A、体积B、表面积C、数量D、比重E、表面积与体积的比值17、红细胞沉降率可反映红细胞的:A、可塑变形性B、悬浮稳定性C、渗透脆性D、运输氧的特性E、数量18、红细胞沉降率的大小取决于红细胞的A、体积B、表面积C、数量D、比重E、叠连19、某患者血沉增快,若将该患者的红细胞置于正常人血浆中,其红细胞沉降的速度将A、增快B、下降C、正常D、无变化E、无法判断20、小细胞低色素性贫血的原因A、缺乏Fe2+B、缺乏叶酸C、内因子缺乏D、骨髓破坏E、严重肾疾病21、巨幼细胞性贫血是由于人体内缺乏A、铁B、铁和蛋白质C、维生素B12和叶酸D、促红细胞生成素E、维生素B622、再生障碍性贫血是由于A、缺乏Fe2+B、缺乏叶酸C、内因子缺乏D、骨髓破坏E、严重肾疾病23、调节红细胞生成的主要体液因素是A、雄激素B、雌激素C、甲状腺激素D、促红细胞生成素E、生长激素24、促红细胞生成素主要由人体的哪个器官产生A、肝脏B、肺脏C、肾脏D、心脏E、肌肉25、血管外破坏红细胞的主要场所是A、肝和脾B、肝和肾C、脾和淋巴结D、肾和骨髓E、胸腺和骨髓26、在过敏反应时,其数量明显增加的血细胞是( D )A、淋巴细胞B、嗜中性粒细胞C、嗜酸性粒细胞D、嗜碱性粒细胞E、单核细胞27、具有变形性运动和吞噬能力,并参与激活淋巴特异免疫功能的是A、中性粒细胞B、嗜酸性粒细胞C、嗜碱性粒细胞D、单核巨嗜细胞E、淋巴细胞28、急性化脓菌有感染时,显著增多的是A、红细胞B、血小板C、嗜酸性粒细胞D、单核细胞E、中性粒细胞29、血小板减少的患者,皮肤粘膜常自发性出现出血点和紫癜,主要是由于A、不易形成止血栓B、血管不易收缩C、不能维持血管内皮的完整性D、血凝块回缩障碍E、血液凝固障碍30、不属于生理性止血过程的是A、血小板黏着于受损血管B、血小板聚集形成血小板血栓C、血小板释放5-HT使小血管收缩D、参与血液凝固过程E、使凝血块液化脱落,恢复正常31、以下不是血小板的生理功能A、释放血管活性物质B、维持血管内皮的完整性C、参与止血D、促进凝血E、吞噬、病原微生物,识别和杀伤肿瘤细胞32、血液凝固的发生是由于A、纤维蛋白溶解B、纤维蛋白的激活C、纤维蛋白原变为纤维蛋白D、血小板聚集与红细胞叠连E、因子Ⅷ的激活33、唯一不存在于血液中的凝血因子A、因子IB、因子IIIC、因子VIID、因子XIIE、因子II34、凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ在肝脏合成依赖于:A、维生素AB、维生素CC、维生素DD、维生素KE、维生素E35、内源性凝血的启动凝血因子是A、因子IB、因子IIIC、因子VIID、因子XIIE、因子II36、外源性凝血的启动凝血因子是A、因子IB、因子IIIC、因子VIID、因子XIIE、因子II37、血液凝固的内源性激活途径与外源性激活途径的主要差别在于 AA、因子X的激活过程B、凝血酶激活过程C、纤维蛋白形成过程D、有无血小板参与E、有无Ca2+参与38、内源性和外源性凝血途径的共同途径始于A、FⅤB、FⅧC、FⅨD、FⅩE、FⅪ39、血液凝固的主要步骤是A、凝血酶原形成→凝血酶形成→纤维蛋白形成B、凝血酶原形成→凝血酶形成→纤维蛋白原形成C、凝血酶原激活物形成→凝血酶形成→纤维蛋白形成D、凝血酶原激活物形成→凝血酶形成→纤维蛋白原形成E、凝血酶原形成→纤维蛋白原形成→纤维蛋白形成40、凝血酶的主要作用是A、加速因子Ⅶ复合物的形成B、加速凝血酶原酶复合物的形成C、使纤维蛋白原转变为纤维蛋白D、激活因子ⅫE、促进血小板聚集41、抗凝血酶III的抗凝血作用主要是A、抑制血小板的粘着和聚集B、抑制凝血酶原激活物形成C、阻止纤维蛋白原转变为纤维蛋白D、使凝血酶失去活性E、激活纤维蛋白溶解系统42、肝素抗凝的主要机制是A 抑制凝血酶原的激活B 抑制因子Ⅹ的激活C 促进纤维蛋白吸附凝血酶D 增强抗凝血酶Ⅲ活性E 抑制血小板聚集43、A型血红细胞膜上含有的凝集原是A、A凝集原B、B凝集原C、D抗原D、A凝集原和B凝集原E、无A凝集原和B凝集原44、AB型血红细胞膜上含有的凝集原是A、A凝集原B、B凝集原C、D抗原D、A凝集原和B凝集原E、无A凝集原和B凝集原45、已知供血者血型为A,交叉配血实验中主侧凝集,次侧不凝集,受血者血型为A、A型B、B型C、AB型D、O型E、以上都不是46、某人的血细胞与B型的血浆凝集,而其血浆与B型的血细胞不凝集,此人的血型为A、A型B、B型C、O型D、AB型E、D型47、Rh血型系统中抗原性最强的抗原是A、C抗原B、c抗原C、D抗原D、d抗原E、E抗原48、Rh 阳性是指红细胞膜上含有A、C 抗原B、A抗原C、D抗原D、E 抗原E、B 抗原49、Rh 阴性母亲,其胎儿若Rh 阳性,胎儿生后易患A、血友病B、白血病C、红细胞增多症D、新生儿溶血病E、巨幼红细胞性贫血50、对交叉配血试验的叙述,错误的是A、主侧指供血者红细胞与受血者血清相混合,次侧指供血者血清与受血者红细胞相混合B、对已知的同型血液输血,可不必做此试验C、主侧和次侧无凝集反应,可以输血D、主侧有凝集反应,不论次侧有何结果,均不能输血E、主侧无凝集反应,次侧发生凝集,在严密观察下,可以少量、缓慢输血四、简答题1、简述血浆渗透压的组成及其各自的生理作用。

系统医学实验I实验报告班级:临床1912 学号: 3181501001 姓名:向春霖实验题目:影响血液凝固的因素一、实验目的1.熟悉家兔耳动、耳缘静脉、劲总动脉、心脏采血方法。

2.观察纤维蛋白原在血液凝固过程中的作用。

3.观察并比较内源性凝血和外源性凝血过程。

4.观察不同因素对血液凝固的影响,观察临床常用药物水蛭素以及阿司匹林对血液凝固的影响。

二、实验原理1. 血液凝固是指血液由流动的液体状态转变成不能流动的凝胶状态的过程,根据血液凝固过程中的始动因子及参与的凝血因子的不同,分为内源性和外源性凝血,内源性凝血所有参与血液凝固的因子均在血浆中,而外源性凝血有组织因子参与,最终在凝血因子作用下,纤维蛋白原变成纤维蛋白单体,最终形成纤维蛋白多聚体,并将血细胞网罗其中,形成血凝块及血液凝固。

2. 多因素可从不同的环节影响凝血过程,从而加速、减慢或抑制血液凝固,增加凝血酶与底物接触面积,增加反应温度,增加血液中的钙离子,可加速血液凝固,反之则减慢,甚至抑制血液凝固,临床一些抗凝药物,如凝血酶抑制剂水蛭素是强效特异性凝血酶抑制剂,可与凝血酶结合,抑制凝血酶的活性,阻止纤维蛋白的形成,抗血小板药物阿司匹林主要通过抑制花生四烯酸环氧酶(COX),使其丝氨酸残基ser-529和Ser-516不可逆的乙酰化使花生四烯酸环氧酶失活,抑制花生四烯酸代谢,从而阻断血小板致聚剂TXA2的合成,发挥抗血小板作用。

也可以起到抗凝作用。

三、实验材料1.实验对象:家兔2.实验器材:小烧杯、竹签、试管13支、秒表、水浴锅、冰盒、手术剪、手术刀、眼科剪、止血钳、棉花、移液枪、离心管、动脉夹、棉线、抗凝真空管、注射器、动脉插管、试管若干3.实验药品:肝素、2%草酸钾、氯化钙、生理盐水、兔脑干粉、水蛭素、0.018%阿司匹林四、实验内容(步骤)(一)采血1.耳缘静脉采血去毛备皮,用碘酒棉花擦拭耳缘静脉进行消毒,动脉夹夹住近心端,耳缘静脉采血头皮针方向朝向心脏进行采血,(采血都要朝向心脏,不管动脉还是静脉)用抗凝真空管采血2ml作为标本1,并加入2%草酸钾。

血液凝固了解血液的凝固过程血液凝固是人体在受伤后的一种生理反应,它能够迅速形成血栓,阻止出血并帮助伤口修复。

了解血液的凝固过程对于人们对于伤口处理和预防血液病的认识非常重要。

本文将介绍血液凝固的过程和相关的生理机制。

一、血液凝固的概述血液凝固是一种复杂的生理过程,它包括三个主要步骤:血小板聚集、血浆凝固因子活化以及纤维蛋白聚合。

这些步骤紧密相连,相互作用,最终形成血栓。

二、血小板聚集血小板是一种没有细胞核的细胞片段,它们富含血小板激活因子。

当血管受伤时,血小板会受到刺激,释放出ADP和血小板聚集因子,这些物质能够引起血小板聚集和形成血小板聚集血栓。

同时,血小板还会释放出血小板衍生生长因子(PDGF)和血管内皮生长因子(VEGF),促进血管修复。

三、血浆凝固因子活化除了血小板聚集外,血液凝固过程中的另一个重要步骤是血浆凝固因子的活化。

在血管受伤后,受伤组织释放出组织因子,它能够激活血浆中的凝血因子。

这些凝血因子在一系列的酶切反应中被激活,最终形成凝血酶。

凝血酶是一个强有力的酶,它能够将纤维蛋白原转变为纤维蛋白,在伤口处形成血栓。

四、纤维蛋白聚合凝血酶的形成标志着血液凝固过程的最后一个步骤——纤维蛋白聚合的开始。

纤维蛋白是一种无定形蛋白质,它能够在凝血酶的作用下转变成纤维,形成类似网状结构的血栓。

这个血栓能够阻止出血,并提供支撑和保护伤口。

五、抗凝机制的作用除了血液凝固过程外,机体还具有一套完善的抗凝机制,以防止血栓在血液中不受控制地形成。

这些抗凝机制包括血流动力学和生理化学抑制。

例如,血流动力学抑制通过快速流动的血液使血小板和凝血因子难以聚集。

而生理化学抑制通过一系列的蛋白质酶抑制剂来抑制凝血过程。

这些抗凝机制与血液凝固过程之间保持动态平衡,以确保血液在需要时能够凝固,但不会引发异常的血栓形成。

六、血液病与凝血异常当血液凝固过程受到异常的调节或干扰时,就会出现凝血功能障碍和血液病。

例如,血液中某些维生素或矿物质的缺乏,如维生素K缺乏,会导致凝血因子合成不足,进而引发出血倾向。

XX:X海林〔0106〕杨秀芳(0107) 小组号:第一大组第二小组小组人员:X海林、杨秀芳、陈坤、陈炳光、龚意珍日期:2021年9月20日室内温度:25℃湿度:58 大气压强:标准大气压一、实验名称:血液凝固二、实验目的:了解血液凝固的根本过程及其影响因素三、实验对象:家兔四、实验步骤和方法(略)五、实验结果:1、观察纤维蛋白在凝血过程中的作用:实验结果发现静置杯内的血液发生凝固;搅拌杯内血液经搅拌过后,毛刷上见到凝固的血块,用水冲洗后发现毛刷上有白色的丝状物。

2、观察影响血液凝固的因素:表1 影响血液凝固的因素实验条件凝血时间粗糙面棉花少许5分4秒石蜡油润滑整个试管外表>20分温度37℃3分4秒浸在盛有碎冰块的烧杯中>20分肝素8U〔加血后摇匀〕>20分草酸钾1~2mg〔加血后摇匀〕>20分从表1可以看出:在粗糙面比照实验中,加有棉花的试管血液在较短的时间内就已凝固,而用石蜡油润滑过的试管中的血液在实验时间到20分钟时还未凝固;在温度比照的实验中,水浴37℃试管中的血液凝固较快,而在0℃中水浴的血液在实验时间到20分钟时还未凝固;血液中参加肝素和草酸钾的实验均是实验时间到了20分钟了还未见凝固。

3、观察内源性和外源性凝血的过程:表2 内源性和外源性凝血途径的观察试剂第一管第二管第三管富血小板血浆0.2ml少血小板血浆0.2ml 0.2ml 生理盐水0.2ml 0.2ml兔脑粉悬液0.2ml0.025mol/LCaCl20.2ml 0.2ml 0.2ml血浆凝固时间3分15秒5分15秒1分从表2可以看出:三支试管中第三支凝固时间最短然后到第一支,最后才是第二支。

七、实验讨论:血液凝固是指血液由流动状态变成不能流动的凝胶状态的过程。

血浆与组织中有直接参与血液凝固的凝血因子,血液凝固是由凝血因子按一定顺序相继激活而生成的凝血酶,最终使纤维蛋白原变为纤维蛋白的过程。

因此,凝血过程可分为三个过程。

血液凝固过程血液凝固是人体内一项重要的生理过程,主要起到止血和修复受伤组织的作用。

当血管受损时,血液凝固过程将被启动,以形成血栓来阻止血液的进一步流失。

本文将介绍血液凝固过程的主要步骤和相关因素,以及凝血过程在人体中的重要性。

一、血液凝固的主要步骤血液凝固过程是一个复杂的生物化学反应链,涉及多种细胞和蛋白质因子的相互作用。

下面是血液凝固过程的主要步骤:1. 血管收缩:当血管受损时,血管壁会迅速收缩,以减少出血量。

此过程由血管平滑肌的收缩引起。

2. 血小板聚集:损伤的血管内壁接触到血液后,血小板会迅速聚集到伤口处,形成血小板栓。

这一过程通过血小板表面的特殊受体与血管壁上的细胞因子相互作用而实现。

3. 凝血因子激活:损伤的血管壁会释放一系列的凝血因子,包括凝血酶原、纤维蛋白原等。

这些凝血因子与聚集的血小板相互作用,触发凝血酶的生成。

4. 凝血酶生成:在凝血因子的作用下,凝血酶原会被激活生成凝血酶。

凝血酶是血液凝固过程的核心物质,能够将溶解在血浆中的纤维蛋白原转化为纤维蛋白。

5. 纤维蛋白生成:凝血酶催化纤维蛋白原转化为纤维蛋白,形成一种纤维网状结构,即血栓。

血栓能够在伤口处形成一个稳定的堵塞物,阻止血液继续流失。

二、血液凝固过程的调控因素血液凝固过程需要一系列的调控因素,以确保在受伤组织修复完成后,血栓能够被及时溶解。

以下是影响血液凝固过程的主要调控因素:1. 抗凝系统:人体内有多种抗凝因子,如抗凝酶、组织因子通路抑制物等。

它们能够限制凝血过程的发展,以避免形成大块血栓。

2. 纤溶系统:血栓形成后,纤溶系统会被启动以溶解血栓。

纤溶酶原是纤溶系统的重要物质,它能够将纤维蛋白溶解为溶解蛋白。

3. 血管内皮细胞:血管内皮细胞的表面覆盖有特殊的抗凝分子,如组织因子路径抑制物、载脂蛋白等。

这些抗凝分子能够阻止血小板在无需凝固的情况下聚集。

三、凝血过程在人体中的重要性血液凝固过程在人体中具有重要的生理学意义。

以下是凝血过程在人体中的几个重要作用:1. 止血:当血管受损时,血液凝固过程能够迅速形成血栓,阻止血液的流失。

血液凝固的主要步骤

凝血过程通常分为:①内源性凝血途径;②外源性凝血途径;③共同凝血途径

1.内源性凝血途径

内源性凝血途径是指参加的凝血因子全部来自血液(内源性)。

临床上常以活化部分凝血活酶时间(APTT)来反映体内内源性凝血途径的状况。

内源性凝血途径是指从因子Ⅻ激活,到因子X激活的过程。

当血管壁发生损伤,内皮下组织暴露,带负电荷的内皮下胶原纤维与凝血因子接触,因子Ⅻ即与之结合,在HK和PK的参与下被活化为Ⅻa.在不依赖钙离子的条件下,因子Ⅻa将因子Ⅺ激活。

在钙离子的存在下,活化的Ⅺa又激活了因子Ⅸ。

单独的Ⅸa激活因子X的效力相当低,它要与Ⅷa结合形成1:1的复合物,又称为因子X酶复合物。

这一反应还必须有Ca2+和PL共同参与。

2.外源性凝血途径

外源性凝血途径:是指参加的凝血因子并非全部存在于血液中,还有外来的凝血因子参与止血。

这一过程是从组织因子暴露于血液而启动,到因子Ⅹ被激活的过程。

临床上以凝血酶原时间测定来反映外源性凝血途径的状况。

组织因子是存在于多种细胞质膜中的一种特异性跨膜蛋白。

当组织损伤后,释放该因子,在钙离子的参与下,它与因子Ⅶ一起形成1:1复合物。

一般认为,单独的因子Ⅶ或组织因子均无促凝活性。

但因子Ⅶ与组织因子结合会很快被活化的因子Ⅹ激活为Ⅶa,从而形成Ⅶa组织因子复合物,后者比Ⅶa单独激活因子Ⅹ增强16000

倍。

外源性凝血所需的时间短,反应迅速。

外源性凝血途径主要受组织因子途径抑制物(TFPI)调节。

TFPI是存在于正常人血浆及血小板和血管内皮细胞中的一种糖蛋白。

它通过与因子Ⅹa或因子Ⅶa-组织因子-因子Ⅹa结合形成复合物来抑制因子Ⅹa或因子Ⅶa-组织因子的活性。

另外,研究表明,内源凝血和外源凝血途径可以相互活化。

3.凝血的共同途径

从因子X被激活至纤维蛋白形成,是内源、外源凝血的共同凝血途径。

主要包括凝血酶生成和纤维蛋白形成两个阶段。

(1)凝血酶的生成:即因子Ⅹa、因子Ⅴa在钙离子和磷脂膜的存在下组成凝血酶原复合物,即凝血活酶,将凝血酶原转变为凝血酶。

(2)纤维蛋白形成:纤维蛋白原被凝血酶酶解为纤维蛋白单体,并交联形成稳定的纤维蛋白凝块,这一过程可分为三个阶段,纤维蛋白单体的生成,纤维蛋白单体的聚合,纤维蛋白的交联。

纤维蛋白原含有三对多肽链,其中纤维蛋白肽A(FPA)和B(FPB)带较多负电荷,凝血酶将带负电荷多的纤维蛋白肽A 和肽B水解后除去,转变成纤维蛋白单体。

从纤维蛋白分子中释放出的FPA和FPB可以反映凝血酶的活化程度,因此FPA和FPB的浓度测定也可用于临床高凝状态的预测。

纤维蛋白单体生成后,即以非共价键结合,形成能溶于尿素或氯醋酸中的纤维蛋白多聚体,又称为可溶性纤维蛋白。

纤维蛋白生成后,可促使凝血酶对因子ⅩⅢ的激活,在ⅩⅢa 与钙离子的参与下,相邻的纤维蛋白发生快速共价交联,形成不溶的稳定的纤维蛋白凝块。

纤维蛋白与凝血酶有高亲和力,因

此纤维蛋白生成后即能吸附凝血酶,这样不仅有助于局部血凝块的形成,而且可以避免凝血酶向循环中扩散。