后循环脑梗死流程

- 格式:docx

- 大小:168.05 KB

- 文档页数:2

后循环缺血

一、脑梗死临床路径标准住院流程(A)

(一)适用对象

单纯脑供血不足无合并症或合并轻微无需特殊处理得合并症

(二)诊断依据

1、多数在静态下急性起病或体位改变时;

2、头晕、行走不稳有时呈发作性,部分可有头痛、呕吐、短暂晕厥。

3、TCD提示

(三)纳入标准

1、符合诊断标准

2、TCD提示椎基底供血不足;

(四)排除标准

1、不符合纳入标准

2、TCD无异常

(五)治疗常规

1、内科综合支持治疗,应特别注意血压调控

2、改变脑循环

3、中药活血化瘀治疗

4、抗动脉硬化治疗

(六)标准住院日:10-15天

(七)出院标准

1、生命体征平稳

2、头晕减轻

(八)变异及原因分析

1、有合并症,发展为脑梗塞,不能出院

2、患者拒绝出院

脑梗死临床路径单A。

后循环梗死处理流程

一、判断是否后循环梗死

①临床表现及体征:眩晕、眼震、共济失调、复视、球麻痹、视野缺损、意识障碍、Horner

征,双侧病理征阳性、构音障碍、中枢性面瘫、舌瘫、交叉瘫、颈抵抗等;

②头颅CT排除脑出血

③明确,常规治疗,必要时加用抗凝,24小时复查头颅CT。

二、判断是否大面积小脑梗死

①临床表现及体征:头痛、呕吐、意识不清、颈抵抗与克氏征分离;

②加强脱水剂,脑外科会诊。

三、判断是否基底动脉尖

①症状体征:四肢瘫、两侧巴氏征阳性、波动性意识障碍,意识障碍与偏瘫不对称

②加强家属谈话告知,死亡风险,是否转ICU、进一步上级医院治疗方案。

后循环脑梗塞后循环缺血性脑梗塞患者,一般占居缺血性梗塞人群的四分之一左右,是一类主要的脑梗塞疾病,尤其在国外人群中较为常见。

人体大脑后循环区域的功能相当重要,一旦发生血管堵塞,又未能及时治疗,对人体危害较为明显,后果往往不容乐观。

那么,如何准确判断这种病症呢?★一、概念后循环脑梗死通常指椎基底动脉及其分支闭塞所引起的中、小梗死。

后循环供应大脑半球后 2/5 (枕叶及颞叶内侧)、丘脑、内囊后肢后 1/3 、全部脑干和小脑的血液。

★二、病因后循环缺血性卒中最常见原因是椎 - 基底(包括脑干、小脑、中脑、丘脑、部分颞叶和枕叶皮动脉粥样斑块形成或动脉夹层引起动脉闭塞,和心源性栓子脱落引起动脉栓塞。

★三、危害与,且治疗效果往往不佳。

迟诊或误诊均可能导致严重后果,当急性期治疗或二级预防措施没能及时实施,则可能导致不必要的死亡或严重残疾。

后循环缺血性脑卒中的复发率高于前循环脑卒中,尤其是伴椎 - 基底动脉狭窄的患者。

其复发率增加三倍。

★四、症状★1. 延髓外侧(颅内椎动脉梗塞 ,也称延髓背外侧综合症): 眼球震颤、眩晕、同侧霍纳综合征、同侧面部感觉缺失、构音障碍、声音嘶哑、吞咽困难、对侧肢体痛温觉缺失。

★2. 延髓内侧:同侧舌肌瘫痪,后期舌肌逐渐萎缩;对侧上肢和(或)下肢轻瘫;单侧触觉、本体感觉缺失。

★3 .脑桥:偏瘫或偏身感觉障碍,混合性轻瘫,构音障碍,水平方向眼球凝视麻痹;闭锁综合征,四肢瘫,失语,意识及认知功能保留,眼球垂直运动保留。

★4. 基底动脉尖:嗜睡,混乱(丘脑梗塞);双侧视野缺损,未察觉或否认视野缺损(双侧枕叶梗塞)。

5. 小脑下后动脉:躯干共济失调,眩晕(累及小脑下脚时可伴肢体共济失调)。

★5. 大脑后动脉:对侧同向偏盲(枕叶梗塞);偏侧感觉缺失(丘脑梗塞);丘脑梗塞引起的偏身疼痛(丘脑痛);如累及双侧,可能伴视物变形,视觉失认。

★五、诊断★1. 与其他类型的缺血性卒中相比,后循环缺血性卒中相对较难诊断★2. 后循环缺血性卒中的诊断主要基于大脑局灶功能受损引起的临床体征的快速发展,并排除其他非血管源性病因。

脑梗死临床路径一、脑梗死临床路径标准住院流程(一)适用对象。

第一诊断为脑梗死((ICD-10:I63).(二)诊断依据。

根据《临床诊疗指南-神经病学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社)。

1.临床表现:急性起病,出现局灶症状和体征,伴或不伴意识障碍。

2.头颅CT证实颅内无出血改变。

(三)选择治疗方案。

根据《临床诊疗指南-神经病学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社)1.整体治疗:(1)卧床休息,维持生命体征和内环境稳定,预防感染等并发症。

(2)维持呼吸道通畅,鼻导管吸氧。

(3)不能经口喂食者给予鼻饲,以维持机体营养需要,避免吸入性肺炎。

(4)控制血压。

(5)降低颅内压。

大面积脑梗死或后颅窝梗塞存在颅内压升高的征象时,采取降颅压措施,药物可选用20%甘露醇,严重时可考虑去骨瓣减压。

(6)控制体温在正常水平,38℃以上应给予物理和药物降温。

(7)防治应激性溃疡。

(8)早期康复治疗, 根据病情选择运动处方。

2.特殊治疗:(1)溶栓治疗(发病3-6小时之内);1)对经过严格选择的发病3h内急性缺血性脑卒中患者应积极采用静脉溶栓治疗。

首选rtPA,无条件采用rtPA时,可用尿激酶替代。

2)发病3-6h的急性缺血性脑卒中患者可应用静脉尿激酶溶栓治疗,但选择患者应该更严格3)对发病6h以内的急性缺血性脑卒中患者,可以考虑进行动脉内溶栓治疗研究4)基底动脉血栓形成的溶栓治疗时间窗和适应症可以适当放宽5)超过时间窗溶栓多不会增加治疗效果,且会增加再灌注损伤和出血并发症,不宜溶栓,恢复期患者应禁用溶栓治疗(2)抗凝治疗;1)一般急性脑梗死患者不推荐常规立即使用抗凝剂。

2)使用溶栓治疗的患者,一般不推荐在24小时内使用抗凝剂。

3)如果无出血倾向、严重肝肾疾病、血压>180mmHg/100mmHg等禁忌症时,下列情况可考虑选择性使用抗凝剂:①心源性梗死(如人工瓣膜、心房纤颤,心肌梗死伴腹壁血栓、左心房血栓形成等)患者,容易复发卒中。

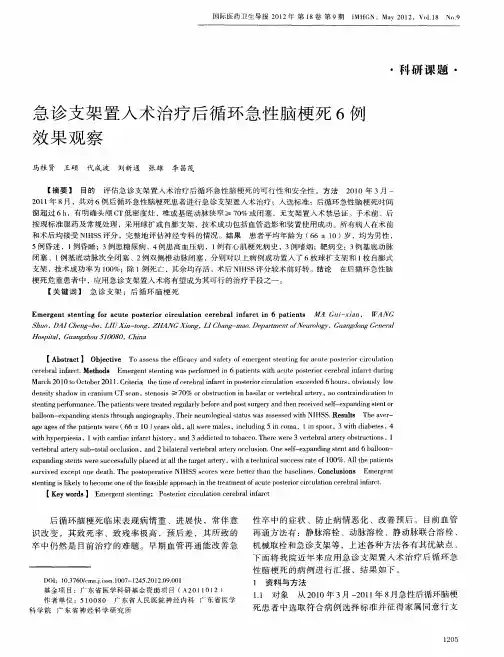

后循环急性脑梗死动脉溶栓临床研究【关键词】急性脑梗死;动脉溶栓;临床研究doi:10.3969/j.issn.1004-7484(x).2013.07.117文章编号:1004-7484(2013)-07-3608-02椎-基底动脉闭塞临床症状重,有高病死率和致残率,病死率75%-86%[1]。

动脉内溶栓治疗能降低病死率,受到越来越多的重视.现将我院2007年6月——2008年6月,动静脉溶栓治疗的36例后循环急性脑梗死患者的治疗结果分析总结如下。

1资料与方法1.1临床资料1.1.1病例一般资料2007年6月至2008年6月收治的后循环急性脑梗死患者36例,入选病例随机分为治疗组与对照组.治疗组18例,其中男12例,女6例;年龄40-68岁,平均54岁;对照组18例,其中男11例,女7例;年龄44-71岁,平均55岁;2组均做心电图,急查血糖,排除低血糖及心脏病引起的症状。

1.1.2临床表现眩晕伴恶心,呕吐20例;饮水呛咳,吞咽困难18例;偏身感觉障碍8例;意识障碍4例;偏瘫6例.发病6h以内接受治疗11例,大于6h7例,其中最长达15h。

1.1.3治疗组与对照组36例患者均行ct检查,除外脑出血及大面积低密度灶并且无动脉溶栓的禁忌证[2],包括:临床症状呈明显改善趋势;有出血倾向;2个月内有手术或外伤史;重要脏器功能障碍或衰竭;治疗前收缩压>180mmhg,或舒张压>110mmhg。

1.2方法1.2.1对照组即行静脉溶栓治疗组介入前急查免疫四项,凝血四项,心电图和其他必要检查,即建立静脉通路,局部麻醉下行股动脉穿刺全脑血管造影,确定脑动脉闭塞部位,脑动脉循环代偿情况,找出解释临床症状的责任血管,给予接触性或局部主流动脉溶栓治疗:尿激酶1万单位/分,持续注入,总量50-130万单位,并通过导引导管间歇造影了解闭塞血管再通情况,临床表现及相关检验,决定尿激酶用量.术后常规扩容,抗凝,抗血小板聚集等对症治疗。

脑梗死诊疗流程与规范

1、接诊流程:患者到达医院15分钟内由神经内科专业医师进行神

经系统功能评估,医嘱下达后45分钟内获得神经影像(头颅CT)、临床实验室(血常规、凝血功能、血生化、电解质)、ECG 和胸部X线检查的结果,即患者在“绿色通道”的上诉服务全部时限应小于60分钟;

2、首剂阿司匹林或氯吡格雷时间:无禁忌患者48小时内服用阿司

匹林(有禁忌者使用氯吡格雷);

3、实施吞咽困难评价时间:在给予饮食、进食、口服药前行吞咽

困难评价;

4、实施血脂评价与使用他汀类药物时间:行低密度脂蛋白胆固醇

的检测与评估,对LDLC(≥100mg/dL)升高者行降脂治疗;

5、预防深静脉血栓时间:不能下床活动的患者在入院2天后应给

予预防深静脉血栓的措施;

6、康复评价与实施的时间:无禁忌症者都需进行康复评价与康复

训练;

7、出院时继续使用阿司匹林或氯吡格雷:无禁忌症者应继续予阿

司匹林或氯吡格雷进行二级预防;

8、健康宣教:对住院期间所有患者都需进行戒烟或者进行戒烟辅

导,卒中教育与培训,控制危险因素。

文件编号: 4B -47-42-D6-1E整理人 尼克脑梗死标准住院流程图脑梗死临床路径一、脑梗死临床路径标准住院流程(一)适用对象。

第一诊断为急性脑梗死(ICD-10:I63)。

(二)诊断依据。

根据《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》(中华医学会神经病学分会脑血管病学组制定,中华神经科杂志;2015;48:246-257)1. 急性起病;2. 局灶神经功能缺损(一侧面部或肢体无力或麻木,语言障碍等),少数为全面神经功能缺损;3. 症状或体征持续时间不限(当影像学显示有责任缺血性病灶时),或持续24 h以上(当缺乏影像学责任病灶时);4. 排除非血管性病因;5. 脑CT/MRI排除脑出血(三)治疗方案选择依据。

《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》(中华医学会神经病学分会脑血管病学组制定,中华神经科杂志;2015;48:246-257)1.一般治疗:维持呼吸循环功能,监测控制体温、血压、血糖2.改善脑血循环治疗:根据患者具体情况选择如溶栓、血管介入、抗血小板、抗凝、降纤、扩容等方法3.神经保护剂:结合患者具体情况选择4.中医中药:结合具体情况选择5.并发症处理:监测控制脑水肿及颅内压增高,必要时选择手术;癫痫防治;感染及褥疮防治、深静脉血栓防治;6.早期营养支持及康复治疗7.根据个体情况启动二级预防措施(四)标准住院日为7-10天。

(五)进入路径标准。

1. 第一诊断必须符合脑梗死疾病编码(ICD-10:I63)。

2. 当患者同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(六)住院后检查项目。

1.必需检查的项目:(1)血常规、尿常规、大小便常规;(2)肝功能、肾功能、电解质、血糖、血脂、凝血功能、感染性疾病筛查(乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病等);(3)胸部X线片、心电图;(4)颈部动脉血管超声;经颅多普勒超声(TCD)(5)颅脑CT,有条件的可行颅脑MRI+DWI(弥散加权成像)。

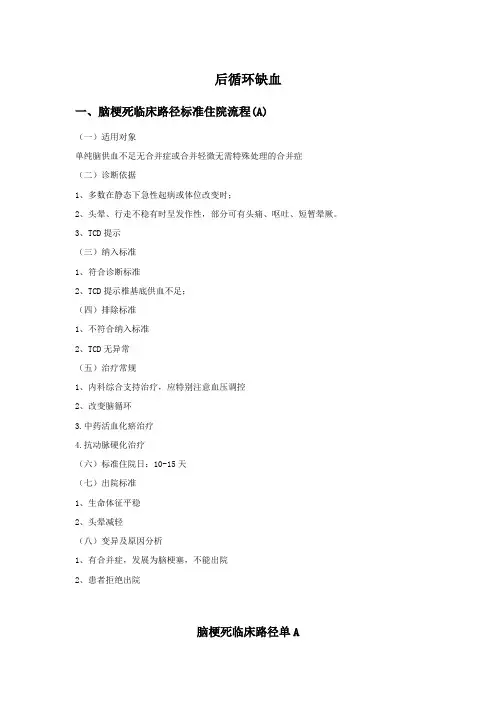

后循环缺血

一、脑梗死临床路径标准住院流程(A)

(一)适用对象

单纯脑供血不足无合并症或合并轻微无需特殊处理的合并症

(二)诊断依据

1、多数在静态下急性起病或体位改变时;

2、头晕、行走不稳有时呈发作性,部分可有头痛、呕吐、短暂晕厥。

3、TCD提示

(三)纳入标准

1、符合诊断标准

2、TCD提示椎基底供血不足;

(四)排除标准

1、不符合纳入标准

2、TCD无异常

(五)治疗常规

1、内科综合支持治疗,应特别注意血压调控

2、改变脑循环

3.中药活血化瘀治疗

4.抗动脉硬化治疗

(六)标准住院日:10-15天

(七)出院标准

1、生命体征平稳

2、头晕减轻

(八)变异及原因分析

1、有合并症,发展为脑梗塞,不能出院

2、患者拒绝出院

脑梗死临床路径单A。

后循环脑梗塞关于《后循环脑梗塞》,是我们特意为大家整理的,希望对大家有所帮助。

后循环缺血性脑梗塞病人,一般占居脑缺血堵塞群体的四分之一上下,是一类关键的脑梗塞病症,特别是在国外群体中比较普遍。

身体人的大脑后循环系统地区的作用非常关键,一旦产生血管硬化,又无法立即医治,对身体伤害比较显著,不良影响通常令人担忧。

那麼,怎样精确分辨这类症状呢?一、定义后循环系统脑梗死一般指椎基底动脉以及支系阻塞所造成的中、小梗塞。

后循环系统供应大脑半球后2/5(枕叶及额叶里侧)、中脑、内囊后腿后1/3、所有脊髓和丘脑的血液。

二、发病原因后循环缺血性脑卒中最普遍原因是椎-底材(包含脊髓、丘脑、大脑皮质、中脑、一部分额叶和枕叶皮主动脉粥样软斑产生或动脉夹层造成主动脉阻塞,和心源性栓子掉下来造成动脉栓塞。

三、伤害与,且治疗效果通常不佳。

迟诊或错诊均可能造成严重危害,当急性症状医治或二级预防对策没能立即执行,则可能造成不必要的身亡或比较严重残废。

后循环缺血性脑卒中的复发高过前循环系统脑卒中,尤其是伴椎- 基底动脉狭小的病人。

其复发增加三倍。

四、病症1.延髓两侧(脑部椎动脉堵塞,也称延髓背两侧综合征):眼球震颤、眩晕、同方向霍纳综合征、同侧边部觉得缺少、构音障碍、喉咙沙哑、吞咽困难、另一侧身体痛温觉缺少。

2.延髓里侧:同方向舌肌瘫痪,中后期舌肌慢慢委缩;另一侧上肢和(或)下肢轻瘫;一侧触感、本体感觉缺少。

3.脑桥:偏瘫或偏身感觉障碍,混合型轻瘫,构音障碍,水平方向目光凝望麻木;闭锁综合征,四肢瘫,失语,观念及认知功能保存,目光竖直健身运动保存。

4.基底动脉尖:总想睡觉,错乱(丘脑梗塞);双侧视野缺损,未发觉或否定视野缺损(双侧枕叶堵塞)。

5.丘脑下后主动脉:躯体共济失调,眩晕(侵及丘脑下栏时可伴身体共济失调)。

5.大脑后动脉:另一侧同方向偏盲(枕叶堵塞);偏侧觉得缺少(丘脑梗塞);丘脑梗塞造成的偏身疼痛(中脑痛);如侵及双侧,可能伴视物形变,视觉效果失认。

脑循环治疗仪操作规范【概念】脑循环治疗仪是一种小脑顶核电刺激治疗仪(非药物性治疗),它运用“数字频率”合成高科技技术,产生年轻的、健康的、正常的仿真生物电来取代患者自身病变的、残缺的生物电,通过粘贴于两耳侧乳突的电极贴片,无创引入小脑顶核,对人的脑部进行电刺激治疗,其技术是世界领先的。

【适应症】脑梗塞、脑供血不足、脑出血恢复期、中风康复、中风预防、头痛、偏头痛、头晕、脑外伤促醒、脑外伤恢复等脑血管与神经系统疾病。

【禁忌症】1、有出血倾向的患者(如:脑出血急性期、凝血机制障碍等);2、严重心脏病或带有心脏起搏嚣的患者;3、有颅内感染或颅内肿瘤患者;4、有颅内血管金属支架植入者。

【用物准备】脑循环治疗仪、屏风等。

【操作步骤】1、使用前准备和检查:接上电源,打开开关,仪器处于准备状态;操作各按钮功能正常;装上输出线,准前完毕。

2、仪器使用:用生理盐水棉球清洁患者两耳侧乳突后,贴上一次性体表粘贴电极。

将输出主输出线的一对夹持器分别夹于两侧粘贴电极纽扣上,可用松紧绑带将两电极辅助固定。

根据患者具体状况,设置各参数指标:模式、比率、强度、频率、时间。

操作③④⑤⑥按钮可得所设置的参数。

按下准备/启动钮②使机器处于启动状态,输出的信号通过输出线传输到患者,开始进行仿生电剌激,计时器进行倒计时,随后按患者反馈调整合适强度。

当设定输出时间完成,主机蜂鸣器会发出呼叫声,主机自动回复到准备状态,此阶段仿生电剌激治疗结束,此时松下患者的绑带,取下主输出线的夹持器,取下粘贴电板,并在患者乳突处擦生理盐水作清洁处理。

输出线上除对主输出线(较短的一对,用于脑部仿生电剌激)外,另有一对辅助输出线(较长的一对,用于肢体或人体其它部位电剌激),具体操作方法与上相同。

3、体表粘贴电极:本仪器使用专用粘贴于体表的电极为一次性使用的一次性电极,用完即丢奔。

本机采用的电极,其与皮肤接触的材料和粘合剂应附合生物相容性,必须有中华人民共和国医疗器械注册证。

后循环(posterior cerebral circulation)又称椎基底动脉系统,由椎动脉、基底动脉和大脑后动脉组成,主要供血给脑干、小脑、丘脑、海马、枕叶、部分颞叶及脊髓。

后循环缺血(posterior circulation ischemia,PCI)是常见的缺血性脑血管病,约占缺血性卒中的20%。

1:对后循环缺血的认识历史上世纪50年代,发现前循环短暂性脑缺血发作(trensient ischemic attack, TIA)患者有颅外段动脉的严重狭窄或闭塞,推测是由动脉狭窄或闭塞导致血管分布区组织仅靠侧支循环供血,处于相对缺血状态,称为"颈动脉供血不足"(carotid insufficiency)。

将此概念引申到后循环,产生了"椎基底动脉供血不足"(vertebrobasilar insufficiency, VBI)的概念。

可见,经典的VBI概念有两个含义,临床上是指后循环的TIA,病因上是指大动脉严重狭窄或闭塞导致的血流动力学性低灌注。

随着对脑缺血的基础和临床认识的提高,认为前循环缺血只有TIA和梗死两种形式,“颈动脉供血不足”概念也不再被使用。

然而,由于对后循环缺血认识的滞后,VBI概念仍被广泛使用,并产生一些错误的认识,如将头晕/眩晕和一过性意识丧失归咎于VBI、将颈椎骨质增生当作VBI的重要原因,更有将VBI的概念泛化,认为它是一种即非正常又非缺血的“相对缺血状态”。

这些情况在我国尤为严重,导致VBI概念不清、诊断标准不明、处置不规范,相当程度地影响了我国地医疗水平和健康服务。

2:对后循环缺血认识的提高1980年代后,随着临床研究的深入和研究技术的发展,对PCI的临床和病因有了几项重要认识:(1)PCI的主要病因类同于前循环缺血,主要是动脉粥样硬化,颈椎骨质增生仅是极罕见的情况。

(2)后循环缺血的最主要机制是栓塞。

(3)无论是临床表现或现有的影像学检查(CT,TCD,MRI,SPECT或PET)都无法可靠地界定“相对缺血状态”。

前后循环的多发脑梗死——特鲁索综合征夜班遇到⼀患者,1天前突发意识模糊,伴有轻度的视物不清。

患者很快在当地医院进⾏了头MRI检查,结果如下图所⽰:患者带⽚就诊,⾸诊医⽣不能完全确定是急性脑梗死,诊断:急性脑梗死?看到上⾯DWI的图像,您觉得这个患者是什么疾病?可以看到,DWI显⽰的左侧额叶(左侧前循环)、左侧侧脑室后⾓(左侧前后循环交界区)、右侧枕叶(右侧后循环)都存在⾼信号。

可能你已经意识到这是⼀个相当典型的特鲁索综合征(Trousseau's syndrome)。

1865年,法国学者Armand Trousseau⾸次提出胃癌患者容易形成易⾏性⾎栓性静脉炎,提⽰恶性肿瘤与⾎栓形成相关。

⽬前,特鲁索综合征指的是恶性肿瘤患者在发病过程中因凝⾎或纤溶机制异常⽽引起的所有临床表现。

⽽对于神经科医⽣,我们更关注的当然是其脑部的临床表现。

特鲁索综合征在脑部的典型影像学表现是:脑梗死累及左侧前循环、左侧后循环、右侧前循环、右侧后循环中的3个或3个以上,有⼈称之为”三流域征“。

再回到今天的这个病例,追问病史,果不其然,患者1⽉前诊断为肺癌。

吴川杰说很多⼈看到这个多发的、多个⾎管分布的脑梗死可能会有疑问,这个究竟是不是脑梗死呢?其实,今天的这个患者的脑梗死的诊断没有问题,最重要的脑梗死的病因的诊断。

如果时刻留意,特鲁索综合征并不⼗分罕见。

与传统的抗⾎⼩板治疗不同,⽬前多认为特鲁索综合征的治疗以抗凝治疗为主。

2016年,美国学者的⼀项回顾性研究表明,如果⼀个患者的脑梗死同时累及3个或3个以上的区域(左侧前循环、左侧后循环、右侧前循环、后侧后循环),那么22%的患者同时合并有恶性肿瘤。

如果患者没有明确的栓塞性病因,那么75%的患者患者同时合并有恶性肿瘤。

⽽其中,最常见的恶性肿瘤就是肺癌(PMID: 27365322)。

后循环脑梗死流程

This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

后循环梗死处理流程

一、判断是否后循环梗死

①临床表现及体征:眩晕、眼震、共济失调、复视、球麻痹、视野缺损、意识障碍、

Horner征,双侧病理征阳性、构音障碍、中枢性面瘫、舌瘫、交叉瘫、颈抵抗等;

②头颅CT排除脑出血

③明确,常规治疗,必要时加用抗凝,24小时复查头颅CT。

二、判断是否大面积小脑梗死

①临床表现及体征:头痛、呕吐、意识不清、颈抵抗与克氏征分离;

②加强脱水剂,脑外科会诊。

三、判断是否基底动脉尖

①症状体征:四肢瘫、两侧巴氏征阳性、波动性意识障碍,意识障碍与偏瘫不对称

②加强家属谈话告知,死亡风险,是否转ICU、进一步上级医院治疗方案。