分解纤维素霉菌的分离,纯化与鉴定

- 格式:pdf

- 大小:205.82 KB

- 文档页数:2

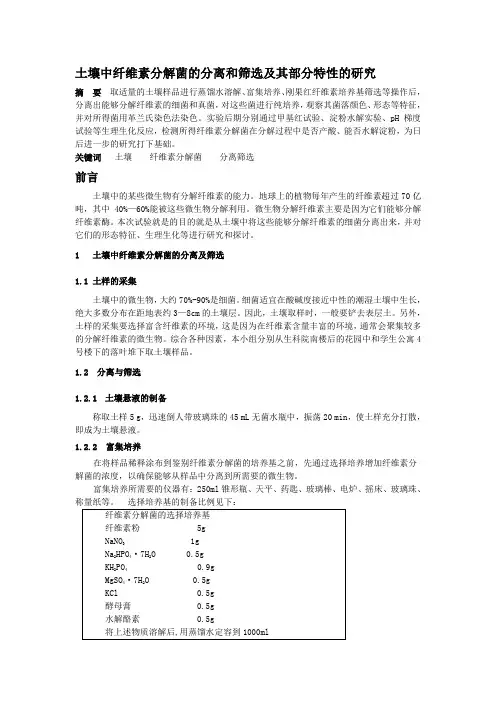

土壤中纤维素分解菌的分离和筛选及其部分特性的研究摘要取适量的土壤样品进行蒸馏水溶解、富集培养、刚果红纤维素培养基筛选等操作后,分离出能够分解纤维素的细菌和真菌,对这些菌进行纯培养,观察其菌落颜色、形态等特征,并对所得菌用革兰氏染色法染色。

实验后期分别通过甲基红试验、淀粉水解实验、pH梯度试验等生理生化反应,检测所得纤维素分解菌在分解过程中是否产酸、能否水解淀粉,为日后进一步的研究打下基础。

关键词土壤纤维素分解菌分离筛选前言土壤中的某些微生物有分解纤维素的能力。

地球上的植物每年产生的纤维素超过70亿吨,其中40%—60%能被这些微生物分解利用。

微生物分解纤维素主要是因为它们能够分解纤维素酶。

本次试验就是的目的就是从土壤中将这些能够分解纤维素的细菌分离出来,并对它们的形态特征、生理生化等进行研究和探讨。

1土壤中纤维素分解菌的分离及筛选1.1土样的采集土壤中的微生物,大约70%-90%是细菌。

细菌适宜在酸碱度接近中性的潮湿土壤中生长,绝大多数分布在距地表约3—8cm的土壤层。

因此,土壤取样时,一般要铲去表层土。

另外,土样的采集要选择富含纤维素的环境,这是因为在纤维素含量丰富的环境,通常会聚集较多的分解纤维素的微生物。

综合各种因素,本小组分别从生科院南楼后的花园中和学生公寓4号楼下的落叶堆下取土壤样品。

1.2分离与筛选1.2.1土壤悬液的制备称取土样5 g,迅速倒人带玻璃珠的45 mL无菌水瓶中,振荡20 min,使土样充分打散,即成为土壤悬液。

1.2.2 富集培养在将样品稀释涂布到鉴别纤维素分解菌的培养基之前,先通过选择培养增加纤维素分解菌的浓度,以确保能够从样品中分离到所需要的微生物。

富集培养所需要的仪器有:250ml锥形瓶、天平、药匙、玻璃棒、电炉、摇床、玻璃珠、称量纸等。

选择培养基的制备比例见下:按上表比例配制50ml选择培养基。

在250ml锥形瓶中装入50ml培养基,放5—6颗玻璃珠,用8层纱布做成瓶塞,将瓶口塞紧,再在瓶塞外包裹两层牛皮纸,用线绳扎紧,在121℃下高压蒸汽灭菌20min。

基于微生物分离的分解纤维素酶活性筛选与评价随着环境问题的愈发突出,生物技术的发展成为解决这些问题的重要手段之一。

分解纤维素酶作为一类重要的生物催化剂,在生物质能源转化、生物制纤等领域具有广泛的应用前景。

因此,基于微生物分离的分解纤维素酶活性筛选与评价成为了一个研究热点。

本文将探讨该过程的方法与意义。

一、微生物分离与筛选方法1.1 微生物样品采集微生物是一类极小的生物体,因此在分离之前需要采集样品。

采集样品时,应注意避免污染,并选择生长环境中富含纤维素的地点,以增加微生物分离的成功率。

1.2 微生物分离将采集到的样品进行稀释,再通过平皿法或滴定法进行分离,最终得到纯净的微生物单菌落。

分离时要注意将纯净菌落转移到适宜的培养基上进行后续的培养。

1.3 筛选方法借助培养基的初始筛选,根据微生物在不同培养基上的生长情况,迅速筛选出对纤维素可降解的微生物。

二、分离微生物产酶与测定酶活性2.1 生物体内酶的提取通过适当的方法提取微生物产生的酶,常用的方法包括超声波破碎法、渗透法等,提取酶液。

2.2 酶活性测定采用适当的测定方法(如糖酶活性检测法、电泳法等),对酶液中的活性进行测定。

通过测定可以了解微生物酶的活性水平,为后续的评价与筛选提供参考。

三、分解纤维素酶活性评价指标3.1 酶活性酶活性是评价微生物分解纤维素能力的重要指标之一。

通常通过酶解底物与反应液中产生的产物量的测定来间接反映酶活性的强弱。

3.2 温度稳定性微生物酶活性的温度稳定性对于实际应用有着重要的影响。

通过在不同温度下对酶活性的测定,可以评价微生物酶在不同温度下的活性变化。

3.3 pH稳定性pH稳定性是评价微生物酶活性的重要指标之一。

通过对酶活性在不同pH值下的测定,可以了解微生物酶对不同pH值的适应能力。

3.4 抑制剂对酶活性的影响加入适量的抑制剂,在不同条件下测定酶活性的变化,可以了解微生物酶对不同抑制剂的敏感性。

四、应用前景与展望纤维素酶在生物质能源转化、生物制纤等领域具有广阔的应用前景。

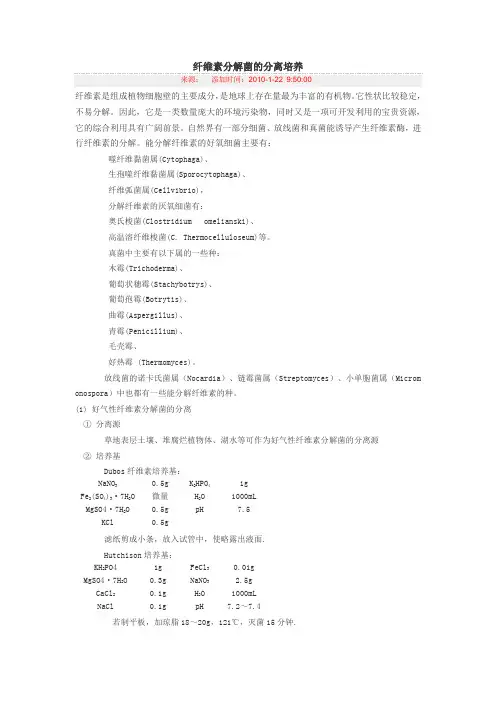

纤维素分解菌的分离培养来源:添加时间:2010-1-22 9:50:00纤维素是组成植物细胞壁的主要成分,是地球上存在量最为丰富的有机物。

它性状比较稳定,不易分解。

因此,它是一类数量庞大的环境污染物,同时又是一项可开发利用的宝贵资源,它的综合利用具有广阔前景。

自然界有一部分细菌、放线菌和真菌能诱导产生纤维素酶,进行纤维素的分解。

能分解纤维素的好氧细菌主要有:噬纤维黏菌属(Cytophaga)、生孢噬纤维黏菌属(Sporocytophaga)、纤维弧菌属(Cellvibrio),分解纤维素的厌氧细菌有:奥氏梭菌(Clostridium omelianski)、高温溶纤维梭菌(C. Thermocelluloseum)等。

真菌中主要有以下属的一些种:木霉(Trichoderma)、葡萄状穗霉(Stachybotrys)、葡萄孢霉(Botrytis)、曲霉(Aspergillus)、青霉(Penicillium)、毛壳霉、好热霉 (Thermomyces)。

放线菌的诺卡氏菌属(Nocardia)、链霉菌属(Streptomyces)、小单胞菌属(Micromono spora)中也都有一些能分解纤维素的种。

(1) 好气性纤维素分解菌的分离① 分离源草地表层土壤、堆腐烂植物体、湖水等可作为好气性纤维素分解菌的分离源② 培养基Dubos纤维素培养基:NaNO30.5g K2HPO41gFe2(SO4)3·7H2O微量H2O1000mLMgSO4·7H2O0.5g pH7.5KCl0.5g滤纸剪成小条,放入试管中,使略露出液面.Hutchison培养基:KH2PO41g FeCl30.01gMgSO4·7H2O0.3g NaNO3 2.5gCaCl20.1g H2O1000mLNaCl0.1g pH7.2~7.4若制平板,加琼脂18~20g,121℃,灭菌15分钟.③ 操作方法a. 将采取的待分离样品,用无菌水制成10-1~10-3不同稀释度的悬液。

高二生物下册实验:分解纤维素的微生物的分离高二生物下册实验:分解纤维素的微生物的分离(1)实验原理:①土壤中存在着大量纤维素分解酶,包括真菌、细菌和放线菌等,它们可以产生纤维素酶。

纤维素酶是一种复合酶,可以把纤维素分解为纤维二糖,进一步分解为葡萄糖使微生物加以利用,故在用纤维素作为唯一碳源的培养基中,纤维素分解菌能够很好地生长,其他微生物则不能生长。

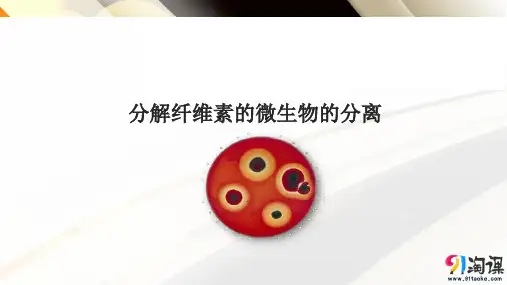

②在培养基中加入刚果红,可与培养基中的纤维素形成红色复合物,当纤维素被分解后,红色复合物不能形成,培养基中会出现以纤维素分解菌为中心的透明圈,从而可筛选纤维素分解菌。

(2)实验过程:土壤取样:采集土样时,应选择富含纤维素的环境梯度稀释:用选择培养基培养,以增加纤维素分解菌的浓度涂布平板:将样品涂布于含刚果红的鉴别纤维素分解菌的固体培养基上挑选产生中心透明圈的菌落:产生纤维素酶的菌落周围出现透明圈,考试技巧,从产生明显的透明圈的菌落上挑取部分细菌,并接种到纤维素分解菌的选择培养基上,在30~37℃条件下培养,可获得较纯的菌种。

刚果红染色的两种方法的比较:先培养微生物,在加入刚果红在到平板时加入刚果红优点显示出的眼神反映基本上是纤维素分解菌的作用操作简便,不存在菌落混杂问题缺点操作繁琐,加入刚果红溶液会使菌落之间发生混杂(1)由于琼脂和土豆汁中都含有淀粉类物质,可以使能够产生淀粉酶的微生物出现假阳性反应(2)有些微生物具有降解色素的能力,长时间培养会降解刚果红,从而形成明显的透明圈,这些微生物与纤维素分解菌不易区分知识拓展:1.纤维素与纤维素酶(1)纤维素①化学本质:一种多糖。

②分布:棉花是自然界中纤维素含量最高的天然产物,此外,木材、作物秸秆等也富含纤维素。

(2)纤维素酶①习惯上,将纤维素酶分成三类:C1酶、Cx酶和葡糖苷酶。

C1酶是对纤维素最初起作用的酶,破坏纤维素链的结晶结构。

Cx酶是作用于经C1酶活化的纤维素、分解-1,4-糖苷键的纤维素酶。

葡糖苷酶可以将纤维二糖、纤维三糖及其他低分子纤维糊精分解为葡萄糖。

实验一产纤维素酶菌种的分离与初步鉴定一、实验目的1.了解产纤维素酶微生物分离的基本原理;2.掌握产纤维素酶微生物分离的操作方法。

二、实验原理自然界中存在大量的纤维素类物质,同时存在着很多能分解纤维素类物质的生物,小到细菌、放线菌、真菌,大到一些食草类昆虫与动物。

这些生物与绿色植物一起构成了这个世界的碳循环。

在发酵堆肥中,存在着大量的,耐高温的纤维素分解菌株,但多半都为混合分解,菌种需要: 1. 内切型葡萄糖苷酶(endo-1,4-β-D-glucanase,EC3.3.1.4,简称EBG),也称Cx酶、CMC 酶、EG。

这类酶作用于纤维素分子内部的非结晶区,随机识别并水解β-1,4-糖苷键,将长链纤维素分子截短,产生大量非还原性末端的小分子纤维素; 2. 外切型葡萄糖苷酶(exo-1,4-β-D-glucanase,EC3.2.1.91),也称C1酶、微晶纤维素酶、纤维二糖水解酶(Cellobiohydrolase,简称CBH),这类酶从纤维素长链的非还原性末端水解β-1,4-糖苷键,每次切下纤维二糖分子; 3. Β-葡萄糖苷酶(β-glucosidase,EC3.2.21,简称BG)又称纤维二糖酶,它能水解纤维二糖以及短链的纤维寡糖生产葡萄糖,对纤维二糖和纤维三糖的水解很快。

随着葡萄糖聚合酶的增加水解速度下降,这种酶的专一性比较差。

只有三种酶的协同作用,才能较好的分解纤维素。

就单菌落而言,霉菌如木霉、曲霉和青霉的总体酶活性较高,产量大,故在畜牧业和饲料工业中的应用的纤维素酶主要是真菌纤维素酶。

本实验以羟甲基纤维素钠为唯一碳源的培养基作为筛选培养基,只有能够水解纤维素成单糖并加以利用的微生物才能在筛选培养基上生长,利用筛选培养基分离产纤维素酶的微生物。

以羧甲基纤维素钠(CMC-Na)为唯一碳源,通过微生物分解利用CMC-Na,分离出能产纤维素酶的菌种;刚果红是一种酸性染料,可与纤维素反应形成红色复合物。

分离纤维素纤维的微生物的分离教案目标。

目标。

目标。

目标。

本文档旨在介绍分离纤维素纤维的微生物的分离教案。

步骤一:取样选择纤维素来源,如植物细胞壁或纸张等。

使用无菌技术取样,以避免外部微生物污染。

将取样材料放入无菌中。

步骤二:制备培养基制备纤维素分解菌的富集培养基。

配制富集培养基时,添加适当的碳源和氮源,以促进微生物的生长。

使用无菌技术将培养基装入无菌培养皿中。

步骤三:接种样品将取样材料转移到制备好的培养皿中。

确保样品均匀覆盖在培养基上。

步骤四:培养和筛选将培养皿密封并置于适当的温度下,通常在30-40°C之间。

观察培养皿中是否有微生物生长。

培养时间根据微生物的生长速度而定,通常需要数天至数周。

培养后,筛选出产纤维素酶的微生物菌落。

步骤五:纯化将产酶微生物菌落接种到无菌培养基中。

多次进行单菌落培养,以确保获得单一的菌株。

步骤六:鉴定使用相关鉴定技术对纯化的菌株进行鉴定,如形态学观察、生化试验或分子鉴定等。

鉴定出产纤维素酶的菌株。

步骤七:保存将纤维素分解菌株保存在冷冻条件下,以防止细胞活性的丧失。

总结:通过本教案的步骤,我们可以成功分离纤维素纤维的微生物,并获得纤维素酶产生菌株。

这将对相关领域的研究和应用提供基础和指导。

参考资料:1] ___,等。

酶学学报,2012,34(12):1923-1933.2] ___,等。

微生物学报,2015,55(3):400-408.。

分解纤维素的微生物的分离(纤维素分解菌)(一)纤维素与纤维素酶(1)棉花是自然界中纤维素含量最高的天然产物,木材、作物秸秆等也富含纤维素。

(2)纤维素酶是一种复合酶,一般认为它至少包括三种组分,即C1酶、CX酶和葡萄糖苷酶,前两种酶使纤维素分解成纤维二糖,第三种酶将纤维二糖分解成葡萄糖。

纤维素最终被水解成葡萄糖,为微生物的生长提供营养。

纤维素酶是酶的一种,在分解纤维素时起生物催化作用。

纤维素酶广泛存在于自然界的生物体中。

细菌、真菌、动物体内等都能产生纤维素酶。

一般用于生产的纤维素酶来自于真菌,比较典型的有木酶属、曲霉属和青霉属.产生纤维素酶的菌种容易退化,导致产酶能力降低。

纤维素酶在食品行业和环境行业均有广泛应用。

在进行酒精发酵时,纤维素酶的添加可以增加原料的利用率,并对酒质有所提升。

由于纤维素酶难以提纯,实际应用时一般还含有半纤维素酶和其他相关的酶,如淀粉酶(amylase)、蛋白酶(Protease)等。

(二)纤维素分解菌的筛选(1)筛选方法刚果红染色法。

能够通过颜色反应直接对微生物进行筛选。

(2)刚果红染色法筛选纤维素分解菌的原理刚果红是一种染料,它可以与像纤维素这样的多糖物质形成红色复合物,但并不和水解后的纤维二糖和葡萄糖发生这种反应。

当我们在含有纤维素的培养基中加入刚果红时,刚果红能与培养基中的纤维素形成红色复合物。

当纤维素被纤维素酶分解后,刚果红-纤维素的复合物就无法形成,培养基中会出现以纤维素分解菌为中心的透明圈。

这样,我们就可以通过是否产生透明圈来筛选纤维素分解菌。

(三)分离分解纤维素的微生物的实验流程土壤取样→选择培养(此步是否需要,应根据样品中目的菌株数量的多少来确定)→梯度稀释→将样品涂布到鉴别纤维素分解菌的培养基上→挑选产生透明圈的菌落(1)土壤采集选择富含纤维素的环境。

(2)刚果红染色法分离纤维素分解菌的步骤倒平板操作、制备菌悬液、涂布平板(3)刚果红染色法种类一种是先培养微生物,再加入刚果红进行颜色反应,另一种是在倒平板时就加入刚果红。