污染场地健康风险评价

- 格式:ppt

- 大小:11.52 MB

- 文档页数:53

污染场地风险评估技术导则

污染场地风险评估技术导则

污染场地风险评估技术是用于确定污染场地的安全性的重要技术。

它是一种系统评价污染场地发生环境污染及其危险影响的技术。

本导则旨在提供关于采用污染场地风险评估技术的建议,以便改善风险识别和风险管理的效应。

首先,要考虑风险设定,即确定污染场地的风险水平和相关参数,以确定风险管理策略。

其次,应完成敏感性评估,即计算出污染场地对人体健康和环境影响的程度。

第三,应考虑剂量反应模型,即确定生物体受到污染场地的潜在威胁。

最后,应结合作物和动植物模型,以确定污染场地对它们的潜在影响。

污染场地风险评估技术包括一系列定量和定性评估方法。

定量法是采用数据和模型来计算和估算污染场地的总体影响,以估计它们可能对人类和环境产生的影响程度。

定性方法则通过实地考察和采样分析,估计污染场地的污染情况,以估计污染场地可能产生的风险。

为了更好的开展污染场地风险评估技术,必须考虑多种因素,如气象条件,土壤和地下水特性,植物和动物群落,污染源组成和排放强度,环境条件的历史变化等。

此外,污染场地风险评估技术还应采用有效的数据管理,可确保生态学家和技术人员能够有效获取,使用和对这些数据进行分析。

总之,污染场地风险评估技术是一种重要的管理和行政技能,可以有助于确定污染场地与环境和人体健康的风险。

只有通过了解风险,政府和企业才能承担风险,制定有效的风险管理策略,以避免可能遇到的灾难性风险。

因此,充分采用污染场地风险评估技术,保护人类健康和环境安全,将是重要的措施之一。

场地调查、风险评估与修复工作流程场地污染往往是“看不见的污染”,一旦污染,其修复既费时间又耗费大量资金。

土壤污染防治攻坚战的战斗核心依然是污染修复。

我国土壤修复的难点在于开发符合我国国情的调查和修复技术体系,重点在于场地调查的全面性、风险评估的准确性、修复技术的可靠性。

一、场地调查场地调查是场地修复成功的基础,不合适的概念模型是导致修复失败的主要原因。

在场地调查中,较准确地确定污染源、污染扩散途径、污染物分布和受体关系,才能制定更经济有效的修复方案。

现阶段我国场地污染调查阶段投入的人力和资金往往十分不足,存在较为严重的重修复轻调查现象。

场地调查,分为初步调查和详细调查两个阶段。

实施步骤一般包括资料搜集、现场踏勘、人员访谈、初步采样分析等。

搜集场地有关文件、历史档案、照片等资料,有助于了解场地污染的历史情况;现场踏勘目的在于核实已搜集到的资料,了解污染现状,包括周边敏感点等;人员访问是为了进一步考证已有资料。

而后,制定采样计划并现场采样,分析整理监测结果,最后形成初步调查报告和详细调查报告。

如果缺乏细致的场地调查数据,复杂场地的修复效果可能收效甚微。

目前美国场地调查先进技术包括概念模型、土壤采样统计学、地下水采样及监测井优化、三元现场决策法、基于决策的场地调查、高精度技术、环境法医学、场地修复地质学、水文学和环境生物分子诊断等。

传统的调查方式是透过有限的钻孔取样或MIP来推测可能的分布情况,通过点和点之间的结果的关联来推估污染分布的范围、深度等信息;地球物理探勘方法是透过非破坏性的方式,对地底下的填埋物和地层构造做量测,除了不须钻孔的特点之外,还能透过大范围的量测得到连续性的剖面数据。

这些传统的探矿方法用于场地环境调查可以实现:(1)查明工作区地下管线平面位置、走向、埋深等基本情况;(2)结合高密度电阻率法,探地雷达法及感应电磁法可以有效的初步查清土壤污染羽,垂直分布范围及深度等信息,确定可能的高浓度污染物区域;(3)通过高密度电阻率法结果能准确分辨出地表附近地层结构以及潜水面的位置;(4)利用微地震和大地电阻法可以探测深层污染的分布,如石油开发对地下水环境的影响等。

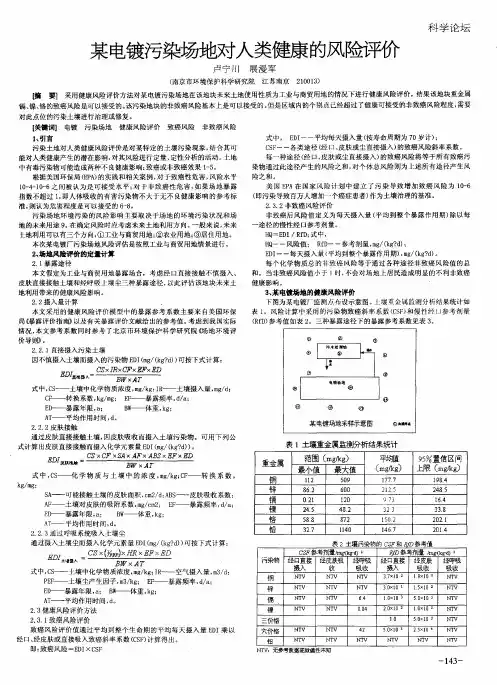

某电镀污染场地对人类健康的风险评价作者:卢宁川展漫军来源:《科学与财富》2010年第03期[摘要] 采用健康风险评价方法对某电镀污染场地在该地块未来土地使用性质为工业与商贸用地的情况下进行健康风险评价。

结果该地块重金属镉、镍、铬的致癌风险是可以接受的。

该污染地块的非致癌风险基本上是可以接受的。

但是区域内的个别点已经超过了健康可接受的非致癌风险程度,需要对此点位的污染土壤进行治理或修复。

[关键词] 电镀污染场地健康风险评价致癌风险非致癌风险1、引言污染土地对人类健康风险评价是对某特定的土壤污染现象,结合其可能对人类健康产生的潜在影响,对其风险进行定量、定性分析的活动。

土地中有毒污染物可能造成两种不良健康影响:致癌或非致癌效果1-5。

根据美国环保局(EPA)的实践和相关案例,对于致癌性危害,风险水平10-4-10-6之间被认为是可接受水平;对于非致癌性危害,如果场地暴露指数不超过1,即人体吸收的有害污染物不大于无不良健康影响的参考标准,则认为危害程度是可以接受的6-8。

污染场地环境污染的风险影响主要取决于场地的环境污染状况和场地的未来用途9。

在确定风险时应考虑未来土地利用方向。

一般来说,未来土地利用可以有三个方向:①工业与商贸用地;②农业用地;③居住用地。

本次某电镀厂污染场地风险评估是按照工业与商贸用地情景进行。

2、场地风险评价的定量计算2.1暴露途径本文假定为工业与商贸用地暴露场合,考虑经口直接接触不慎摄入、皮肤直接接触土壤和经呼吸土壤尘三种暴露途径,以此评估该地块未来土地利用带来的健康风险影响。

2.2摄入量计算本文采用的健康风险评价模型中的暴露参考系数主要来自美国环保局《暴露评价指南》以及有关暴露评价文献给出的参考值。

考虑到我国实际情况,本文参考系数同时参考了北京市环境保护科学研究院《场地环境评价导则》。

2.2.1直接摄入污染土壤因不慎摄入土壤而摄入的污染物EDI(mg/(kg?d))可按下式计算:式中,CS——土壤中化学物质浓度,mg/kg;IR——土壤摄入量,mg/d;CF——转换系数,kg/mg; EF——暴露频率,d/a;ED——暴露年限,a; BW——体重,kg;AT——平均作用时间,d。

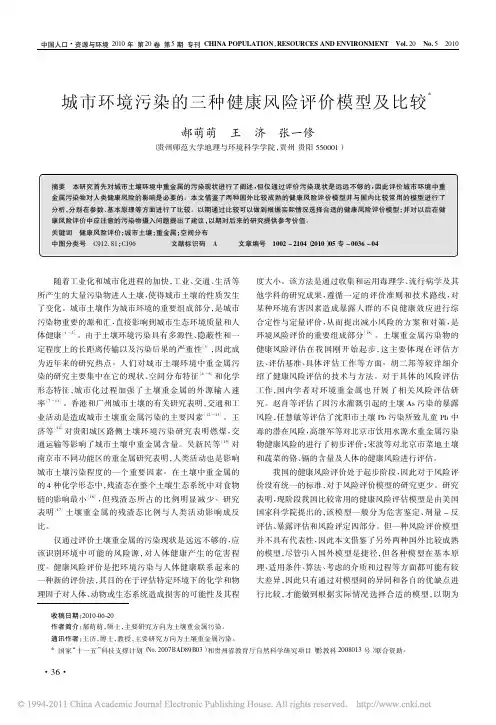

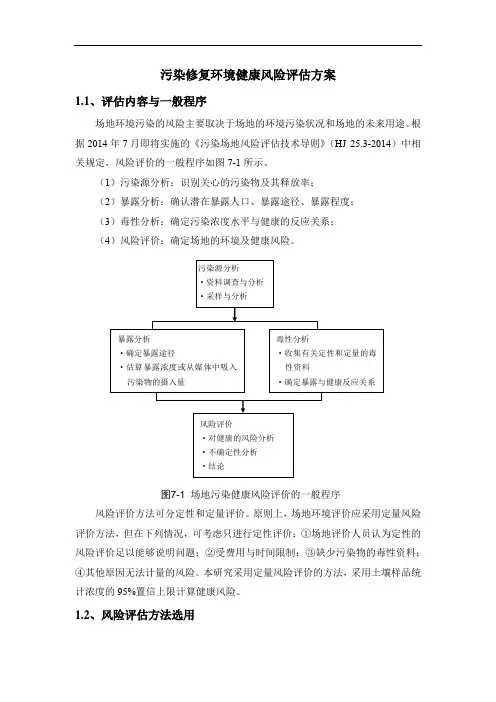

污染修复环境健康风险评估方案1.1、评估内容与一般程序场地环境污染的风险主要取决于场地的环境污染状况和场地的未来用途。

根据2014年7月即将实施的《污染场地风险评估技术导则》(HJ 25.3-2014)中相关规定,风险评价的一般程序如图7-1所示。

(1)污染源分析:识别关心的污染物及其释放率;(2)暴露分析:确认潜在暴露人口、暴露途径、暴露程度;(3)毒性分析:确定污染浓度水平与健康的反应关系;(4)风险评价:确定场地的环境及健康风险。

图7-1场地污染健康风险评价的一般程序风险评价方法可分定性和定量评价。

原则上,场地环境评价应采用定量风险评价方法,但在下列情况,可考虑只进行定性评价:①场地评价人员认为定性的风险评价足以能够说明问题;②受费用与时间限制;③缺少污染物的毒性资料;④其他原因无法计量的风险。

本研究采用定量风险评价的方法,采用土壤样品统计浓度的95%置信上限计算健康风险。

1.2、风险评估方法选用本项目依照《污染场地风险评估技术导则》(HJ 25.3-2014)中规定的风险评估方法,结合场地调查获得相关数据,对本场地进行风险评估及风险控制值计算。

导则共中列出了9种主要暴露途径和暴露评估模型,其中包括6种土壤污染物暴露途径和3种地下水污染物暴露途径。

1.2.1、土壤污染物暴露途径的健康风险计算一般摄入土壤中的污染物途径包括以下几种:经口摄入土壤、皮肤接触土壤、吸入土壤颗粒物、吸入室外空气中来自表层土壤的气态污染物、吸入室外空气中来自下层土壤的气态污染物、吸入室内空气中来自下层土壤的气态污染物。

污染土壤中每一种致癌物质的风险可以通过经口、经皮肤、呼吸吸入等途径的摄入量与其致癌风险斜率因子的乘积相加后得出。

对于场地土壤中的非致癌污染物的风险采用危害商进行表述,它是由不同途径摄入量与毒理学参考剂量的比值。

当某种污染物的浓度超过这种物质的毒理学参考剂量时,可能对场地上的人群产生非致癌性的伤害。

(1)经口摄入土壤途径的致癌风险和非致癌风险: 致癌风险:ois ca sur o CR OISER C SF =⋅⋅非致癌风险:nc surois o OISER C THQ RfD SAF ⋅=⋅式中,CR ois -经口摄入土壤途径的致癌风险,无量纲; C sur -表层土壤中污染物浓度,mg·kg -1;OISER ca -经口摄入土壤暴露量(致癌效应),kg 土壤·kg -1体重·d -1; SF o 的参数含义详见“第二部分场地环境调查方案”; HQ ois -经口摄入土壤途径的危害商,无量纲; SAF -暴露于土壤的参考剂量分配系数,无量纲;OISER nc -经口摄入土壤暴露量(非致癌效应),kg 土壤·kg -1体重·d -1; RfD o 的参数含义详见“第二部分场地环境调查方案”。

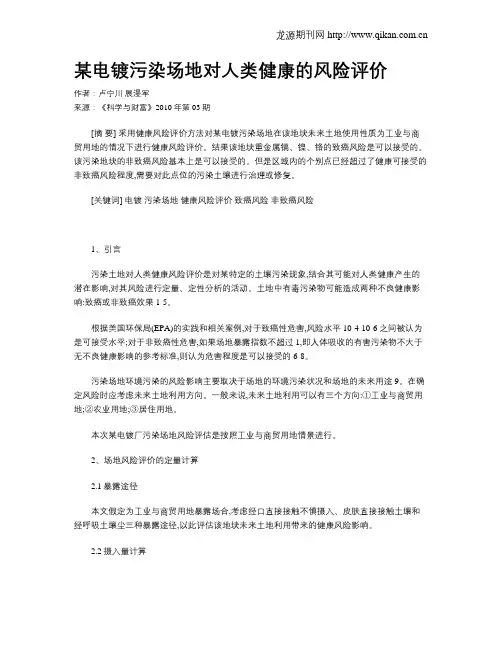

污染场地健康风险评价方法1.引言场地指某一地块范围内的土壤、地下水、地表水、大气和生物的总和。

污染场地是指因人类活动使土壤或包气带所含有害物质的浓度超过环境背景值或标准规定浓度,并对人体健康或自然环境可能造成危害的场地。

污染场地种类繁多,按照污染物的性质进行分类,主要分为无机物污染、有机物污染、生物污染及放射性污染。

污染场地概念的界定对于污染场地的评价体系至关重要。

基于人体健康的场地风险评价是指在场地开发之前,对存在于场地中污染物可能造成的健康危害风险进行评价,以保证人体健康为目的确定污染物的修复目标。

健康风险评价理念在场地管理中的引入,很好地克服了传统环境标准治理模式仅针对污染物的共性,而使得治理目标要求过高导致治理费用高昂、治理周期漫长等问题。

相对于传统的基于环境标准的评价和治理模式,健康风险评价模式有其广泛的优越性。

工业企业遗留的污染场地可对后续用地的土壤、地下水等造成一定影响,并可能危害到居民的健康,因此开展污染场地健康风险评价是至关重要的。

在过去的几十年中,我国并没有在受污染场地土壤环境中实现有效管理,缺乏在现场的预防和控制污染,难以抵御预防事故和应急处理各方面的风险,以及管理和预防实现目标的不确定性评估方法。

正是存在这方面的原因,我国污染场地的评价体系尚未充分建立而存在多方面的缺陷,取得的只是不尽如人意的工作效果,管理工作进展比较迟缓。

另外,我国在污染场地基础情况数据收集、基础评估方法缺乏、治理方法比较落后、相关法律法规尚不健全等基础性工作经验的积累不够更是导致污染场地的评价体系研究毫无起色的更深层次的原因。

2.健康风险评价的发展当前,我国还没有一套成熟的污染土壤健康风险评估方法,在健康风险评估中多采用国外方法。

在污染场地管理方面,发达国家已经有20~30年的历史,而中国尚处于起步阶段,构建中国污染场地分类机制必须立足于国情。

目前,我国城市工业污染场地主要处于五种状态:(1)部分污染场地未经污染风险评估与修复已用作居住地和商业用地开发利用;(2)随着城市化进程和空间规划调整,部分工业企业搬迁后或已经停产的污染场地正面临再开发利用,或未经过风险评估与修复正在开发利用;(3)由于企业倒闭、破产等原因部分企业遗留或搬迁后的污染场地处于污染监管的状态;(4)部分污染场地仍然处于原来的利用方式;(5)只有极少量场地经过简单的风险评估和治理后,开发为居住用地。

论述污染场地土壤污染调查与风险评估摘要:我国经济的快速发展以及城镇化进程的推进,有力带动了城市相关产业的发展,但同时也引发了比较严重的土壤污染问题,这些问题制约了城市的发展,并且会对环境和人类健康造成严重影响。

本文从土壤污染特点、土壤污染调查与风险评估系统的流程入手,提出了相关的对策建议,以帮助有关部门正视污染场地土壤污染调查与风险评估工作,对土壤污染问题进行严格的管控以及监督,实现人与自然、土壤与企业的和谐相处。

关键词:土壤污染;调查;风险评估1、污染场地土壤污染调查方案1.1场地土壤污染状况调查土壤污染状况调查,通过①前期现场调研,初步辨别项目地块潜在的土壤和地下水环境污染物;②中期技术分析和现场布点采样检测分析,确定地块是否存在污染及污染的程度、污染物类型、浓度及污染范围;③后期分析评价,为后续工作提供事实依据和技术支持。

具体是指对土壤中所含污染物的种类、数量、含量程度及分布进行的掌握调查,进一步分析污染对人体、生物、水体及空气质量的危害程度,为环境管理优化和污染防治方案提供科学可靠的依据,进行建设用地土壤污染状况调查可以帮助相关部门快速了解原用场地的污染情况,从而进行后续的风险评估和再利用方案设计。

1.2场地环境调查在进行建设用地土壤污染状况具体调查时,首先要对原用场地进行基本环境情况的调查掌握,具体方式可以综合资料收集、实地勘测和人员采访。

进行场地环境调查时重点要掌握以下几方面内容:要明确指定用地的使用历史和具体时间点,了解在各时间段内的使用方向和使用人员,包括搬迁变迁记录,若原用单位为工业企业,还需收集工业工厂在使用该用地期间的场地设计平面图及工艺产品和原辅材料,来掌握工厂的建设和生产详细信息,以确定该用地过去可能接触到的污染源;要明确用地现场的内部状况和外部状况,了解内外因素对用地状态的影响;要明确场地周边的敏感类、不可控因素的分布条件,以便在进行土壤污染情况调查时可排除这类因素的影响;最后要测定场地及周边一定范围的自然环境情况,如地形地势、温度湿度、水系状况等。

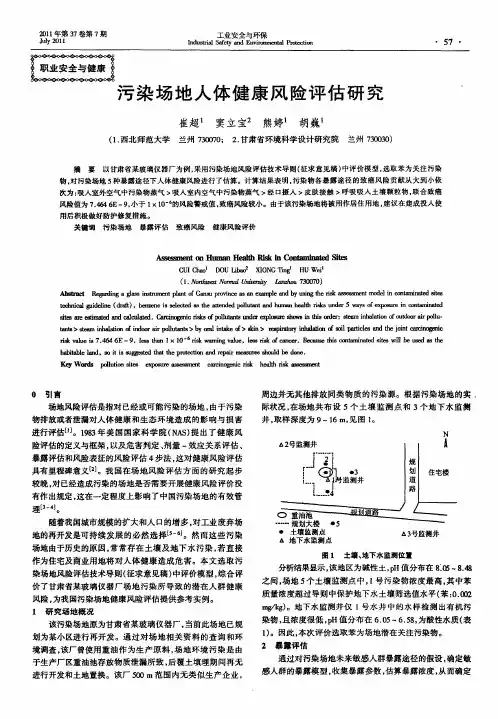

3 场地健康风险评价3.1暴露模式分析暴露方式可分成两部分:暴露路线(exposure pathway)和暴露途径(exposure route);暴露路线指有毒有害物质以什么样的扩散方式到达人体所在地点,与人体接触,如:扬尘、地表水、地下水、食物等。

本评估中暴露路线分为两类:经土壤(含沉淀污泥)和经水(地表/地下水)。

暴露途径是指有毒有害物质达到人体所在地点之后,以什么样的方式进入人体给人体健康带来风险,如:呼吸吸入、饮食、皮肤接触吸收等。

暴露模式分析中要根据场地的具体情况分析可能存在的暴露模式,包括场地的现状、使用规划、水文地质特征、人员情况及其活动特征等。

只有暴露路线和暴露途径均完整存在的暴露模式,其风险值/危害指数才被计算,否则不认为对人体会带来风险。

该地块用地性质属于居住用地,根据《重庆场地环境风险评估技术指南》和《污染场地风险评估技术导则》(报批版),本评估选择土壤暴露模式为居住,根据本评估第三章,农化厂原址场地主要污染物为六六六和滴滴涕,均为有机污染物,因此暴露途径选择经口直接摄入土壤、呼吸吸入土壤颗粒物、皮肤接触土壤、吸入室外空气中来自土壤的气态污染物和吸入室内空气中来自土壤的气态污染物五种暴露途径。

3.2毒理分析场地健康风险评估中,可能对人体健康造成的危害可分为两大类致癌风险(carcinogens)和非致癌性风险(non-carcinogens)。

非致癌性风险是指有毒有害物质意欲对人体造成危害,必须有一个最小剂量(即阈值),当将进入人体的剂量小于该阈值时,不认为会对人体健康造成可探查到的危害。

在土壤环境风险评估工作中,致癌风险斜率因子SF和慢性毒性参考剂量RfD0分别是计算风险值和危害商所需的必要参数。

本评估所检出的污染物毒理性数据见表3-1。

表3-1 土壤中污染物毒理性数据一览表注:①本表数据中SF o和RfD O来源于《污染场地风险评估技术导则》(报批版)中附录G,SF d、SF i、RfD d和RfD i均根据附录G中的公式外推而得。

浙江省污染场地风险评估技术导则编制说明(征求意见稿)二○一二年七月目录1 项目背景 (1)1.1 任务来源 (1)1.2 标准起草单位和起草人 (1)1.3 工作过程 (1)2 标准制订的必要性 (2)3 标准制订的基本原则 (4)4 标准内容的制定依据 (4)4.1 标准适用范围 (4)4.2 标准的技术依据 (4)4.3 标准的框架确定 (5)4.4 术语与定义 (6)4.5 关于用地方式、暴露途径和敏感人群的规定 (6)4.6 关于风险评估模型的选定 (12)4.7 关于模型参数值的确定 (22)4.8 污染物性质参数及定值方法 (28)4.9 风险表征相关技术规定 (29)4.10 基于风险的修复限值 (30)5 标准实施的社会环境效益与经济技术分析 (31)6 标准实施建议 (32)6.1 与现行法律法规及其它相关标准的关系 (32)6.2 实施本标准的管理措施及建议 (32)附件一引用的标准规范清单 (33)1 项目背景1.1 任务来源为加强污染场地开发利用过程中的土壤环境管理,保护人体健康和生态环境,规范污染场地的风险评估技术要求,为贯彻党中央、环保部关于加强土壤污染防治工作的指示,积极响应省委、省政府部署开展一系列“811”环境保护行动的号召,配合《浙江省清洁土壤行动方案》的顺利实施,浙江省环保厅设立了《浙江省污染场地风险评估技术导则编制研究》项目,由浙江省环境保护设计科学研究院承担课题研究工作。

在《浙江省污染场地风险评估技术导则编制研究》科研成果的基础上,浙江省技术监督局下达了《浙江省污染场地风险评估技术导则》省地方标准的起草任务,已将《浙江省污染场地风险评估技术导则》的制订列入《2012年第二批浙江省地方标准制(修)订计划》(浙质标发[2012]194号)。

1.2 标准起草单位和起草人浙江省环境保护科学设计研究院为《浙江省污染场地风险评估技术导则》省地方标准的起草单位,协作单位为浙江省固体废物监督管理中心。