夏商周断代工程

- 格式:doc

- 大小:4.82 MB

- 文档页数:6

第五章学术动态一、夏商周断代工程中国古代文明是世界上具有独立起源的文明之一,且是世界古代文明中唯一没有中断、一直绵延流传至今的。

夏、商。

周三代是中华文明由兴起到繁盛的重要时期,由于传世文献所记载的古代确切年代只能上推到西周晚期的共和元年,即公元前841年。

在这一年之前,中华文明的年代不存在具体的时限。

因此,为了获得更有科学依据的年代学年表,1996年5月,“夏商周断代工程”正式启动。

经过多学科的约200位学者的共同努力,2000年10月《夏商周断代工程1996—2000年阶段成果报告(简本)》出版。

断代工程最初确定了四个具体目标:(1 探讨西周共和元年(前841)以前各王比较准确的年代;(2力争确定商代后期武丁以下各王比较准确的年代;(3 构建商代前期比较详细的年代框架;(4 提出夏代历史基本的年代框架。

在考虑和吸取国内外学术界已有成果和经验的基础上,工程大体上分设九个研究课题:(1 有关夏商周年代、天象及都城文献的整理及可信性研究;(2)夏商周天文年代学综合性问题;(3)夏朝年代学;(4)商朝前期年代学;(5)商朝后期年代学;(6)武王伐纣年代研究;(7 西周列王的年代学研究;(8)碳十四测年技术的改进与研究;(9)夏商周年代研究的综合和总结。

在这些课题之下设置了44个专题,涉及历史学、考古学、天文学、科技测年四个学科门类。

工程研究方法的特点,是将与年代学有关的考古学、历史学、古文字学、天文学和科技测年技术等学科结合起来,进行多学科、多角度、多层面的探索。

其研究途径主要是:(1)搜集、整理、鉴定和研究传世的古代文献和出土的甲骨文、金文等古文字材料,对其中有关的天文、历法记录通过现代天文计算,推定其年代。

(2)整理和区分具有典型意义的考古遗址和墓葬材料,进行必要的发掘,取得系列样品,进行常规和AMS(加速器质谱计)的碳十四测年。

最后对得到的结果进行综合、深化,得出尽可能合理的年代学年表。

“夏商周断代工程”从公元前841年开始往前推,推定夏代始年为公元前2070年,夏商之交为公元前1600年,盘庚迁殷为公元前1300年,对盘庚以后的小辛、小乙、武丁、祖庚、祖甲、廪辛、康丁、武乙、文丁、帝乙、帝辛都推出了具体的年代。

话说夏商周断代工程话说夏商周断代工程一、"夏商周断代工程"的宗旨是什么, 中国是世界四大文明古国之一。

她历史悠久、文字发达、文化面貌多采多姿。

中华文明数千年绵延流传,而且从未间断,为海内外炎黄子孙所自豪。

古代文献中清楚地记录了夏、商、周三个朝代。

其中,夏代是中国历史上第一个王朝时代;商汤灭夏之后建立了商代;武王伐纣灭了商朝,又建立了周代。

历史学家将夏、商、周这三个朝代,简称为"三代"。

古代伟大的历史学家司马迁在《史记》一书中还清楚地记下了夏商周三代君王的世系,其中商周两代的君王世系,已被地下出土的甲骨文和金文所证实,说明三代的存在是肯定的、不容怀疑的。

可是有关中国的历史年代只能上溯到西周的共和元年,即公元前841年。

在西周时期,它已处于西周晚期。

在此之前的西周早期和中期的年代、更早的商代和夏代的年代就说不清楚了。

很多人在编写历史时,只能按自己的认识去估算,常常写上一个"约"字或在年代之后打个","号,表示有关年代的不确定性。

这样做是不得已的,当然也是不准确、不科学的。

早在两千年前的西汉时代,就有学者对三代的年代进行研究。

以后,历代的学者仍孜孜不倦地对三代年代进行探索。

到了近代,还吸引一些国外的汉学家也投身到三代年代学研究的行列之中。

他们在利用历史文献的同时,还尝试引入天文学的方法对天象材料进行计算,试图在三代的年代学研究中取得突破。

不过,过去的研究者所用的手段比较单一,基本上是凭个人的力量进行研究,难度极大。

虽也提出了各种结果,但受材料的局限和方法的不完备,缺乏必要的证据而不能形成共识,致使三代的年代一直未能解决。

中国古代留下了极为丰富的文献资料,包括不少涉及三代年代与天文历法及天象的资料,这是研究三代年代的重要素材。

以往的研究,主要靠这些材料进行年代学研究。

二十世纪二十年代以来,近代考古学传入中国。

以后的几十年间,中国考古学获得飞速发展。

夏商西周历史发展中备受关注的重大问题摘编自《历史学习》夏、商、西周史的研究,与国家起源、文明演进等重大史学理论密切相关,又受到一系列考古成果的推动,故特别引人注目。

(一)夏商周断代工程夏商周断代工程,是国家“九五规划”重中之重的历史年代学攻关项目。

它酝酿于l995年,启动于1996年5月16日,各个专题研究完成于1999年9月,2000年9月夏商周断代工程验收工作顺利通过,标志着它的完全结束。

《夏商周断代工程l996~2000年阶段成果报告》的出版(世界图书出版公司,2000年10月),把工程的主要研究成果与数据公布于世。

断代工程的任务,是为夏商周三代确立一份可信的历史年表。

中国文明历史悠久,而且绵延至今未曾中断,这是举世公认的。

但中国文明早期的夏商周三代却没有完整可信的年代学标尺。

古代文献记载中最早的可信年代是公元前841年,即司马迁在《史记·十二诸侯年表》所记载的西周晚期的共和元年。

自此以下有逐年记事之文,自此而上的《三代世表》有世而无年。

古史渺茫无从稽考的困惑,因年代不明而更加显著。

这是我国上古史研究中的重大缺憾。

为夏商周确立年代学标尺,具备多方面的意义。

“工程”设计了九个大课题39个专题,几年间直接参加断代工程的专家学者达200余人,涉及考古学、历史文献学、历史地理学、古文字学、天文学、测年技术科学等众多领域。

它是多学科相结合、集中了全国学术精华的世纪工程。

根据各历史阶段研究条件的差异,“工程”提出了不同的具体目标:(1)西周共和元年以前各王,提出比较准确的年代;(2)商代后期(商王武丁以下)各王,提出比较准确的年代;(3)商代前期,提出比较详细的年代框架;(4)夏代,提出基本的年代框架。

经过四年的多学科合作、联合攻关,以上设定的目标都已达到。

在《成果报告》中开列了三代年表的主要数据:夏王朝的年代框架是公元前2070~1600年;商王朝的年代框架是前l600~1046年,其中作为划分前后期界标的“盘庚迁殷”,被定为前l300年,盘庚以下各王在位年代一一列出;商周之交的“牧野之战”的年代确定为前1046年,武王以下各王在位年代全部列出。

夏商周断代工程阶段成果报告1. 背景夏商周断代工程是一项旨在对中国历史上的夏、商、周三代进行断代研究的工程。

该工程通过考古发掘、文献研究和各类科学技术手段的结合,旨在准确定义夏商周三代的历史时期,为中国古代历史的研究提供准确的时间框架。

夏、商、周三代是中国古代文明的重要阶段,对于理解中国古代历史、文化和社会发展具有重要意义。

然而,由于史料的有限和流传不完整,夏商周三代的历史时期一直存在争议。

为了解决这个问题,夏商周断代工程应运而生。

2. 分析夏商周断代工程主要通过以下几个方面的研究来推断夏商周三代的历史时期:2.1 考古发掘通过对夏商周时期遗址的发掘和考古发现的分析,可以获得大量关于其时间段的文物、建筑和生活方式等信息。

考古发掘为准确定义夏商周三代的历史时期提供了重要的实物依据。

2.2 文献研究通过对夏商周时期流传下来的文献的研究,可以了解到这些时期的政治、社会、文化等方面的情况。

文献研究为确认夏商周三代的历史时期提供了重要的文字资料。

2.3 科学技术手段夏商周断代工程利用各类现代科学技术手段,如碳14测年、辐射性元素测定等,对夏商周时期的遗址、文物等进行测试和分析,以确定其年代。

科学技术手段在推断夏商周三代的历史时期中起到了关键作用。

3. 结果经过多年的研究和探索,夏商周断代工程取得了如下成果:3.1 对夏代的断代研究根据考古发掘和文献研究,夏代被确认为中国历史上的第一个封建王朝,大致存在于公元前21世纪至公元前16世纪。

夏代的具体历史时期得到了进一步的明确。

3.2 对商代的断代研究通过考古发掘、文献研究和科学技术手段的综合运用,商代被确认为中国历史上的第一个有文字记载的王朝,大致存在于公元前16世纪至公元前11世纪。

商代的历史时期得到了进一步的精确定义。

3.3 对周代的断代研究通过对周代的考古发掘和文献研究,周代被确认为中国历史上的第一个封建的中央集权制国家,大致存在于公元前11世纪至公元前256年。

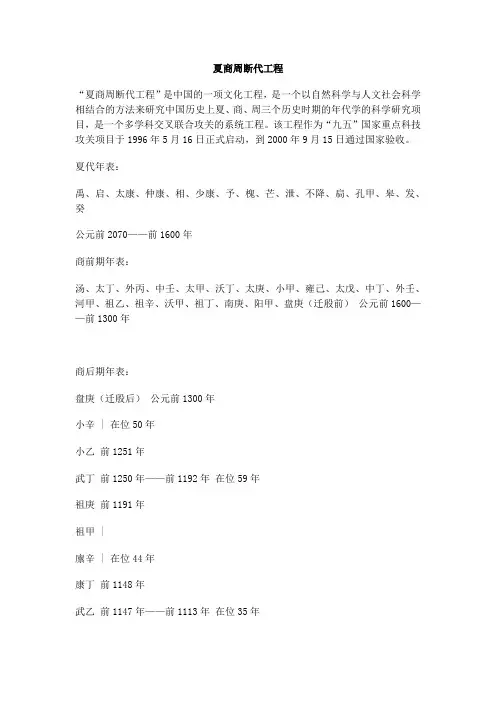

夏商周断代工程“夏商周断代工程”是中国的一项文化工程,是一个以自然科学与人文社会科学相结合的方法来研究中国历史上夏、商、周三个历史时期的年代学的科学研究项目,是一个多学科交叉联合攻关的系统工程。

该工程作为“九五”国家重点科技攻关项目于1996年5月16日正式启动,到2000年9月15日通过国家验收。

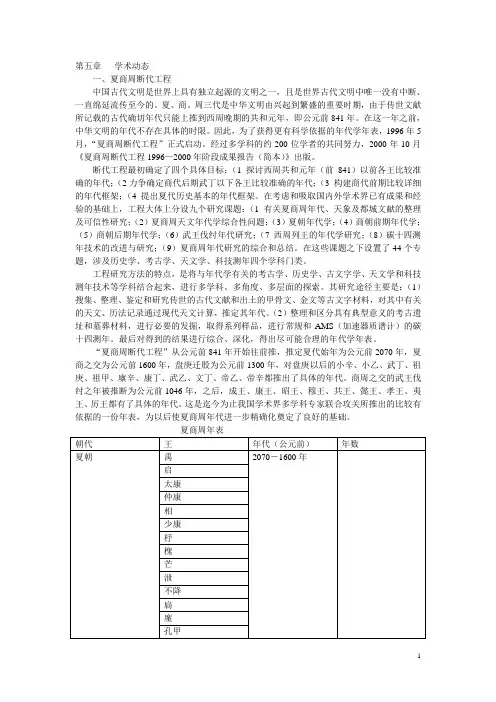

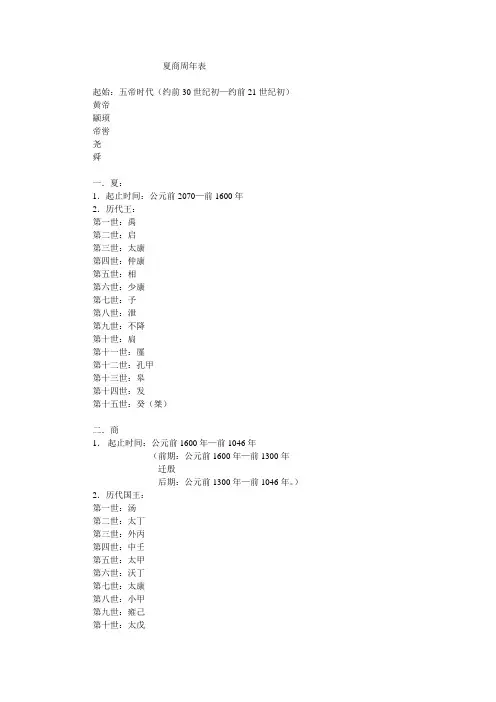

夏代年表:禹、启、太康、仲康、相、少康、予、槐、芒、泄、不降、扃、孔甲、皋、发、癸公元前2070——前1600年商前期年表:汤、太丁、外丙、中壬、太甲、沃丁、太庚、小甲、雍己、太戊、中丁、外壬、河甲、祖乙、祖辛、沃甲、祖丁、南庚、阳甲、盘庚(迁殷前)公元前1600——前1300年商后期年表:盘庚(迁殷后)公元前1300年小辛 | 在位50年小乙前1251年武丁前1250年——前1192年在位59年祖庚前1191年祖甲 |廪辛 | 在位44年康丁前1148年武乙前1147年——前1113年在位35年文丁前1112年——前1102年在位11年帝乙前1101年——前1076年在位26年帝辛(纣)前1075年——前1046年在位30年西周年表:武王公元前1046年——前1043年在位4年成王前1042年——前1021年在位22年康王前1020年——前996年在位25年昭王前995年——前997年在位19年穆王前976年——前992年在位55年(共王当年改元)共王前922年——前900年在位23年懿王前899年——前892年在位8年孝王前892年——前886年在位6年夷王前885年——前878年在位8年厉王前877年——前841年在位37年(共和当年改元)共和前841年——前828年在位14年宣王前827年——前782年在位46年幽王前781年——前771年在位11年。

《《夏商周断代工程报告》首发》篇一夏商周断代工程报告首发:揭示古代文明之谜一、引言夏商周三朝,作为中国历史上最为重要的时期之一,承载了中华民族数千年的文明积淀。

然而,由于历史久远,文献记载的缺失,使得夏商周时期的许多历史事件、文化传承、社会制度等一直未能得到明确的揭示和确认。

为了更好地了解这一时期的文明发展,我国启动了夏商周断代工程,旨在通过科学的方法和手段,对夏商周三朝的历史进行深入研究。

本文将详细介绍夏商周断代工程的报告首发,以及其对于揭示古代文明之谜的重要意义。

二、夏商周断代工程概述夏商周断代工程是一项综合性的研究项目,旨在通过对考古资料、文献记载、科技手段等多方面的研究,对夏商周三朝的历史进行断代。

该工程涉及历史学、考古学、文献学、科技考古等多个学科领域,旨在为揭示古代文明提供更为准确的历史依据。

三、夏商周断代工程的研究方法夏商周断代工程采用了多种研究方法,包括考古发掘、文献研究、科技手段等。

其中,考古发掘是该工程最为重要的研究手段之一。

通过对古代遗址、墓葬、器物等实物资料的发掘和分析,可以了解古代社会的生产方式、生活方式、文化传承等方面的情况。

同时,文献研究和科技手段也是该工程的重要补充,为揭示古代文明提供了更为全面的视角。

四、夏商周断代工程的主要成果夏商周断代工程自启动以来,取得了丰硕的成果。

通过对考古资料的分析和整理,该工程对夏商周三朝的历史进行了准确的断代,为揭示古代文明提供了重要的历史依据。

同时,该工程还发现了许多珍贵的文物和遗址,为研究古代社会的生产方式、生活方式、文化传承等方面提供了宝贵的资料。

此外,该工程还通过科技手段对古代器物进行了分析和鉴定,为揭示古代文明的科技水平提供了重要的依据。

五、夏商周断代工程的意义夏商周断代工程的成功实施,对于揭示古代文明之谜具有重要的意义。

首先,该工程为研究夏商周三朝的历史提供了重要的历史依据,有助于我们更好地了解这一时期的文明发展。

其次,该工程对于保护和传承中华文化具有重要意义,有助于我们更好地传承和弘扬中华优秀传统文化。

话说夏商周断代工程【摘要】话说夏商周断代工程是中国考古学领域的重要研究课题。

本文首先介绍了话说夏商周断代工程的概念和研究目的,接着分别对夏代、商代和周代年表的编制进行了详细阐述。

随后探讨了断代工程在古代中国历史研究中的重要意义,并介绍了断代工程的方法和技术手段。

结论部分总结了夏商周断代工程在古代中国历史研究中的重要性,并指出了未来研究方向和发展趋势。

通过本文的阐述,可以更全面地了解夏商周断代工程的意义,促进对古代中国历史的深入研究和探讨。

【关键词】夏商周断代工程、中国古代历史、年表编制、断代工程方法、历史研究、重要性、研究目的、贡献、未来研究方向。

1. 引言1.1 了解话说夏商周断代工程话说夏商周断代工程是中国考古学中的重要研究课题,其涉及的内容涵盖了夏、商、周三代的年表编制、断代工程的意义和方法等方面。

通过对这一课题的深入研究,可以更好地解读中国古代历史,揭示夏商周三代社会的发展变迁,为我们了解古代中国的政治、经济、文化等方面提供重要参考。

夏商周断代工程的研究目的在于确立三代的时间序列,准确划分时代阶段,揭示三代社会的演变特征,为后续历史研究提供基础资料。

这一工程的重要性不言而喻,它不仅关乎中国古代历史的准确性和完整性,更对于我们理解古代中国社会的整体性和发展规律具有重要意义。

通过对夏商周断代工程的深入理解,可以帮助我们更好地把握中国古代历史的脉络和发展规律,为后续研究提供方法论的启示和基础支撑。

在当今研究环境下,夏商周断代工程仍然具有重要的学术意义和现实价值,值得我们进一步深入研究和探讨。

1.2 研究目的研究目的主要是通过对夏商周断代工程的深入探讨,揭示中国古代历史的真实面貌。

具体包括以下几个方面:通过夏商周断代工程的研究,可以更加准确地重新构建夏商周三代的历史年表,弥补因历史记载不完整或留有疑点而造成的空白或误解。

这有助于我们更清晰地理解和把握中国古代历史的发展脉络。

研究夏商周断代工程可以帮助我们深入探讨古代政治、经济、文化等各个领域的变迁和演变。

夏商周断代工程被叫停最近,中国历史领域的一个重要研究项目——夏商周断代工程,引起了广泛的关注。

然而,让人意料之外的是,该项目却被叫停了。

夏商周断代工程是国内学者长期以来的一个重要研究课题。

该课题的研究目标是对中国历史上的夏、商、周三个朝代进行准确的时间定位和历史地位的确认。

通过对考古学、文献学、语言学等多学科的综合运用,研究人员致力于梳理出这三个朝代的关系,并对其在中国古代历史进程中的具体作用进行深入研究。

夏商周断代工程的叫停,是不少人感到意外的。

对于很多研究人员来说,这是他们多年来的心血结晶,也是中国历史研究的一大突破。

然而,也有不同声音认为,终止夏商周断代工程是一个正确的决定。

首先,终止夏商周断代工程可能是为了更加准确地研究中国古代历史。

在进行夏商周断代工程的过程中,研究人员不可避免地会面对各种问题和争议。

一些学者对于夏、商、周三个朝代的确立存在不同的看法,这导致了一系列的争议和分歧。

叫停夏商周断代工程,可以为后续的研究提供更充分的基础和参考。

其次,终止夏商周断代工程可能是出于对历史学的谦逊和坦诚。

历史学是一门既科学又人文的学科,它并非一成不变的定论。

对于历史的认知和解读,需要历史学者以及整个学术界的不断努力和探索。

通过终止夏商周断代工程,可以为历史学者过去的研究和现有的理论提供一个反思和回顾的机会,从而推动学术界的进一步发展。

此外,终止夏商周断代工程还可能是为了保护和维护中国历史文化的尊严和完整性。

中国历史悠久而瑰丽,它承载着中华民族的文化基因和传统智慧。

夏商周断代工程虽然在一定程度上可以帮助我们更好地理解和认识这段历史,但也可能会对中国古代历史造成不必要的伤害和误解。

终止该项目可以确保对历史的研究更加谨慎和严肃,避免过度解读和扭曲历史真相的发生。

不论是支持还是反对夏商周断代工程被叫停的观点,我们都应该保持一种开放和包容的态度。

历史研究需要学术的严谨,也需要学者之间的合作和讨论。

只有通过不断的对话和交流,我们才能更好地认识和理解历史,为人类的发展进步贡献力量。

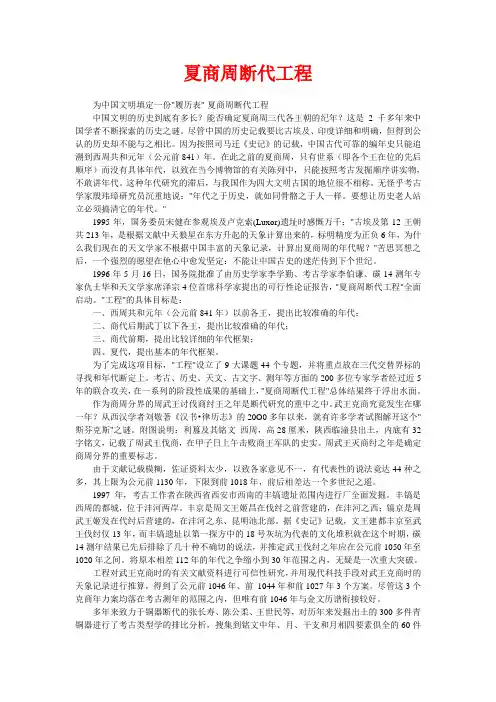

夏商周断代工程为中国文明填定一份"履历表"-夏商周断代工程中国文明的历史到底有多长?能否确定夏商周三代各王朝的纪年?这是2千多年来中国学者不断探索的历史之谜。

尽管中国的历史记载要比古埃及、印度详细和明确,但得到公认的历史却不能与之相比。

因为按照司马迁《史记》的记载,中国古代可靠的编年史只能追溯到西周共和元年(公元前841)年。

在此之前的夏商周,只有世系(即各个王在位的先后顺序)而没有具体年代,以致在当今博物馆的有关陈列中,只能按照考古发掘顺序讲实物,不敢讲年代。

这种年代研究的滞后,与我国作为四大文明古国的地位很不相称。

无怪乎考古学家殷玮璋研究员沉重地说:"年代之于历史,就如同骨骼之于人一样。

要想让历史老人站立必须搞清它的年代。

"1995年,国务委员宋健在参观埃及卢克索(Luxor)遗址时感慨万千:"古埃及第12王朝共213年,是根据文献中天狼星在东方升起的天象计算出来的,标明精度为正负6年,为什么我们现在的天文学家不根据中国丰富的天象记录,计算出夏商周的年代呢?"苦思冥想之后,一个强烈的愿望在他心中愈发坚定:不能让中国古史的迷茫传到下个世纪。

1996年5月16日,国务院批准了由历史学家李学勤、考古学家李伯谦、碳14测年专家仇士华和天文学家席泽宗4位首席科学家提出的可行性论证报告,"夏商周断代工程"全面启动。

"工程"的具体目标是:一、西周共和元年(公元前841年)以前各王,提出比较准确的年代;二、商代后期武丁以下各王,提出比较准确的年代;三、商代前期,提出比较详细的年代框架;四、夏代,提出基本的年代框架。

为了完成这项目标,"工程"设立了9大课题44个专题,并将重点放在三代交替界标的寻找和年代断定上。

考古、历史、天文、古文字、测年等方面的200多位专家学者经过近5年的联合攻关,在一系列的阶段性成果的基础上,"夏商周断代工程"总体结果终于浮出水面。

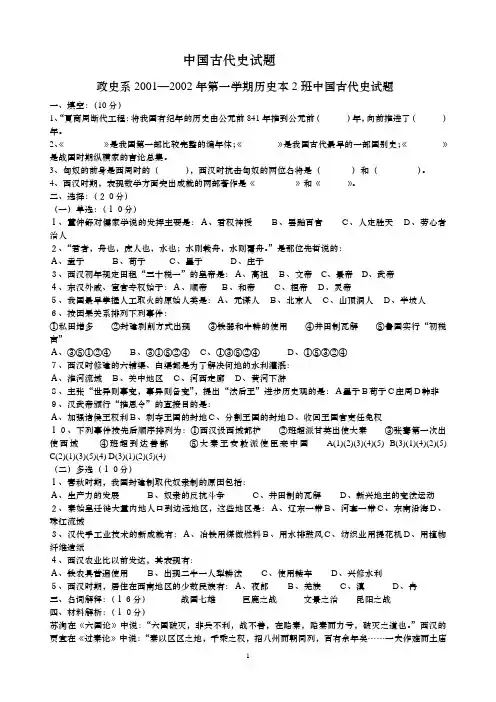

中国古代史试题政史系2001—2002年第一学期历史本2班中国古代史试题一、填空:(10分)1、“夏商周断代工程:将我国有纪年的历史由公元前841年推到公元前()年,向前推进了()年。

2、《》是我国第一部比较完整的编年体;《》是我国古代最早的一部国别史;《》是战国时期纵横家的言论总集。

3、匈奴的前身是西周时的(),西汉时抗击匈奴的两位名将是()和()。

4、西汉时期,表现数学方面突出成就的两部著作是《》和《》。

二、选择:(20分)(一)单选:(10分)1、董仲舒对儒家学说的发挥主要是:A、君权神授B、罢黜百官C、人定胜天D、劳心者治人2、“君者,舟也,庶人也,水也;水则载舟,水则覆舟。

”是那位先哲说的:A、孟子B、荀子C、墨子D、庄子3、西汉初年规定田租“三十税一”的皇帝是:A、高祖B、文帝C、景帝D、武帝4、东汉外戚、宦官专权始于:A、顺帝B、和帝C、桓帝D、灵帝5、我国最早掌握人工取火的原始人类是:A、元谋人B、北京人C、山顶洞人D、半坡人6、按因果关系排列下列事件:①私田增多②封建剥削方式出现③铁器和牛耕的使用④井田制瓦解⑤鲁国实行“初税亩”A、③⑤①②④B、③①⑤②④C、①③⑤②④D、①⑤③②④7、西汉时修建的六辅渠、白渠都是为了解决何地的水利灌溉:A、淮河流域B、关中地区C、河西走廊D、黄河下游8、主张“世异则事变,事异则备变”,提出“法后王”进步历史观的是:A墨子B荀子C庄周D韩非9、汉武帝颁行“推恩令”的直接目的是:A、加强诸侯王权利B、剥夺王国的封地C、分割王国的封地D、收回王国官吏任免权10、下列事件按先后顺序排列为:①西汉设西域都护②班超派甘英出使大秦③张骞第一次出使西域④班超到达善鄯⑤大秦王安敦派使臣来中国A(1)(2)(3)(4)(5) B(3)(1)(4)(2)(5) C(2)(1)(3)(5)(4) D(3)(1)(2)(5)(4)(二)多选(10分)1、春秋时期,我国封建制取代奴隶制的原因包括:A、生产力的发展B、奴隶的反抗斗争C、井田制的瓦解D、新兴地主的变法运动2、秦始皇迁徙大量内地人口到边远地区,这些地区是:A、辽东一带B、河套一带C、东南沿海D、珠江流域3、汉代手工业技术的新成就有:A、冶铁用煤做燃料B、用水排鼓风C、纺织业用提花机D、用植物纤维造纸4、西汉农业比以前发达,其表现有:A、铁农具普遍使用B、出现二牛一人犁耕法C、使用耧车D、兴修水利5、西汉时期,居住在西南地区的少数民族有:A、夜郎B、羌族C、滇D、冉三、名词解释:(16分)战国七雄巨鹿之战文景之治昆阳之战四、材料解析:(10分)苏洵在《六国论》中说:“六国破灭,非兵不利,战不善,在赂秦,赂秦而力亏,破灭之道也。

夏商周断代工程一、背景:中华文明具有悠久的历史,然而真正有文献记载年代的“信史”却开始于西周共和元年(前841年,见于《史记·十二诸侯年表》),共和元年以前的中国历史一直没有一个公认的年表。

二、立项过程:1995年秋,国家科委(今科技部)主任宋健邀请在北京的部分学者召开了一个座谈会,会上宋健提出并与大家讨论建立夏商周断代工程这一设想。

1995年底国务院召开会议,成立了夏商周断代工程的领导小组,领导小组由国家科委、自然科学基金会、科学院、社科院、国家教委(今教育部)、国家文物局、中国科协共七个单位的领导组成,会议聘请了历史学家李学勤、碳-14专家仇士华、考古学家李伯谦、天文学家席泽宗作为工程的首席科学家。

1996年春,夏商周断代工程组织了一个由不同学科的21位专家形成的专家组,并拟定了夏商周断代工程可行性论证报告。

可行性论证报告在1996年5月得到了通过。

1996年5月16日国务院召开了会议正式宣布夏商周断代工程开始启动。

这一科研项目,涉及历史学、考古学、天文学、科技测年等学科,共分9个课题,44个专题,直接参与的专家学者达200人。

三、工程目标:1.西周共和元年(公元前841年)以前,从周武王到周厉王都提出比较准确的年代。

2.商代后期武丁以后各王,提出比较准确的年代。

3.商代前期,提出比较详细的年代框架。

4.夏代,提出基本的年代框架。

四、研究课题:1.有关夏商周年代、天象、都城文献的整理及可信性研究;2.夏商周天文年代学综合性问题研究;3.夏代年代学研究;4.商代前期年代学研究;5.商代后期年代学研究;6.武王伐纣年代的研究;7.西周列王的年代学研究;8.碳14测年技术的改进与研究;9.夏商周年代研究的综合与总结。

五、研究方法两条路线:1、有文字的资料:(文献和文字)(1)对传世的古代文献和出土的甲骨文、金文等材料进行了搜集、整理、鉴定和研究;(2)对文字资料中有关天文现象和历法的记录通过现代天文学给予计算从而推定其年代;、没有文字的资料:(考古学资料)对有典型意义的考古遗址和墓葬材料进行了整理和分期研究,并进行了必要的发掘,获取样品后进行碳-14测年。

《《夏商周断代工程报告》首发》篇一夏商周断代工程报告首发一、引言随着考古学的不断发展,对于夏、商、周三个古代文明的断代研究成为了学术界关注的焦点。

夏商周断代工程报告的发布,为我们提供了这一领域最新的研究成果,为历史学者们提供了宝贵的资料。

本文将就夏商周断代工程报告的背景、研究方法、主要发现以及其意义进行详细阐述。

二、夏商周断代工程背景夏、商、周三个古代文明,作为中华文明的重要源头,其历史时期和年代一直是学术界关注的焦点。

然而,由于历史文献的缺乏和考古资料的不足,这三个时期的断代问题一直未能得到有效的解决。

夏商周断代工程的实施,旨在通过对古代文物、遗址的深入研究,解决这一难题。

三、研究方法夏商周断代工程采用多学科交叉的研究方法,综合运用考古学、历史学、文献学、科技考古等多个学科的知识和方法。

通过对古代遗址、文物、铭文等资料的收集、整理和分析,结合碳-14等科技手段,对夏、商、周三个时期的年代进行精确测定。

四、主要发现夏商周断代工程报告的主要发现包括以下几个方面:1. 通过对古代遗址的发掘和研究,确定了夏、商、周三个时期的地理位置和分布范围。

2. 通过碳-14等科技手段,对古代文物进行了精确的年代测定,为三个时期的断代提供了可靠的依据。

3. 对古代铭文进行了深入的研究和解读,为历史学者们提供了丰富的史料。

4. 结合历史文献和考古资料,对夏、商、周三个时期的社会制度、文化、经济等方面进行了深入的分析和研究。

五、意义夏商周断代工程报告的发布,对于学术界和整个社会都具有重要的意义。

首先,它为历史学者们提供了宝贵的资料,有助于深入研究和了解夏、商、周三个时期的历史和文化。

其次,它有助于推动考古学、历史学等学科的发展,促进多学科交叉研究的开展。

最后,它对于弘扬中华优秀传统文化,增强民族文化自信具有重要意义。

六、结论夏商周断代工程报告的发布,为我们提供了关于夏、商、周三个古代文明的重要资料。

通过多学科交叉的研究方法,我们对于这三个时期的历史和文化有了更深入的了解。

夏商周断代工程名词解释

夏商周断代工程是指在考古学和历史学领域中,通过对夏商周时期的遗址、文物和历史文献的系统研究,把夏、商、周三个历史时期的起止时间和历史事件进行科学的界定和断代。

以下是夏商周断代工程中常用的一些名词解释:

1. 夏朝:中国历史上的第一个王朝,约公元前21世纪至公元前16世纪。

2. 商朝:中国历史上的第二个王朝,约公元前16世纪至公元前11世纪。

3. 周朝:中国历史上的第三个王朝,约公元前11世纪至公元前256年。

4. 甲骨文:商代至西周时期的一种文字,主要刻在龟甲和兽骨上,保存至今。

5. 青铜器:夏、商、周时期制作的一种器物,多用于宗庙祭祀和贵族墓葬中。

6. 周公制:周朝时期的一种制度,规定了贵族的礼仪、官职、分封制度等。

7. 春秋战国:周朝末期至秦朝建立前的一个历史时期,是中国历史上一个重要的变革时期。

8. 神话传说:夏商周时期流传的一些神话故事和传说,如伏羲、女娲、神农等。

9. 一统天下:秦朝统一六国后,成为中国历史上第一个统一的

中央集权国家,实行皇帝制度。

夏商周断代工程“夏商周断代工程”的发起人叫宋健,他在参观访问国外博物馆时发现外国古文明大多已有了详细、公认的年表,而中国的夏商周三代却有世无年。

大禹治水发生在哪一年?武王伐纣是在哪一年?尽管耳熟能详,却没人知道它们具体发生的时间。

历史课本上也没有。

《史记》最晚只追溯至西周晚期,即公元前841年。

周厉王姬胡暴政,被国人赶到了山西,这件事就发生在公元前841这一年。

基于此,有人说“东周以上无信史”。

疑古派不在少数。

怎样“走出疑古时代”?尽管殷墟甲骨文的发现已证实了商朝的存在,但是商朝的存在并不能证明“夏”也存在。

尤其是当我们甚至无法说出夏朝的起止年代时,辩驳的底气实在不足。

毋庸置疑,与夏代有关的问题是其中的重中之重。

1996年5月16日,“夏商周断代工程”正式启动。

直接参与的专家、学者多达200余人。

其中,首席专家4人。

考古方面的李伯谦,测年方面的仇士华,李学勤负责历史文献和古文字,席泽宗负责天文方面的研究。

四位首席专家具体目标如下:“夏商周断代工程”就是要给世人提供一份相对准确的夏商周历史年表。

这似乎太难了,毕竟这是几千年前的事了。

但是,在200多位学者的努力之下,于2000年11月公布了研究成果。

从公元前841年往前推,敲定夏代的建立时间为公元前2070年,排出了西周10位周王的具体在位时间,确定了从盘庚到纣王共12位商王的大致在位时间。

研究成果已被国内大多数学者广泛接受,当然,也有不少质疑。

短短4年就完成了这么宏大的工程,攻克了如此之多的学术难题,似乎很难让人信服。

还有不少学者主张,“夏商周断代工程”以考古材料为基础,本身就是错的。

他们更倾向于文字史料,尤其是《竹书纪年》的被忽视引起了许多学者的不满,认为这是断代工程最大的败笔。

《竹书纪年》里的西周王年与“夏商周断代工程”确定的王年尽管存在着诸多的质疑,总得来说,“夏商周断代工程”成绩亮眼,加速了对中国文明研究的步伐,确定了一个基本的文明的标尺。

夏商周断代工程报告首发鉴于夏商周断代工程的重要性和历史价值,经过多年的研究和考古工作,我们终于完成了首个夏商周断代工程报告。

本报告将对夏商周三个时期的发展和演变进行详细阐述,并呈现关键发现和研究成果。

一、断代工程简介夏商周断代工程是一项通过考古学和历史学手段,对中国历史上的夏、商、周三个时期进行分期研究和整理的工程。

该工程的目标在于确认夏、商、周三个时期的时序关系、阶段性特征和发展变化,为准确还原古代中国历史进程提供重要依据。

二、夏代历史研究夏代是中国历史上的第一个朝代,也是中华文明的起源。

通过考古发掘和文献研究,我们对夏代的历史地位、统治者制度、经济社会等方面有了更全面的认识。

此外,我们还探索了夏代社会文化特征,如祭祀制度、文字使用等重要问题。

三、商代历史研究商代是中国历史上的第二个朝代,是夏代王朝的继任者。

我们通过对商代遗址的挖掘和考古文物的分析,对商代历史进行了深入研究。

此次断代工程报告中,我们将详细介绍商代的政治制度、军事力量、经济发展和社会文化等方面的新发现。

四、周代历史研究周代是中国历史上的第三个朝代,也是封建制度全面确立的时期。

我们通过对周代遗址和青铜器等重要文物的考古发掘,对周代历史进行系统研究。

断代工程报告将展示周代的政治组织、国家建设、宗教信仰等方面的重要发现,为研究中国封建社会提供了有力的支撑。

五、关键发现与研究成果断代工程报告中,我们将重点介绍夏商周三个时期的重要发现和研究成果,如对夏代王庭遗址的确定、商代青铜器的分类和研究、周代礼乐制度的考证等。

这些重要发现和成果对于推进中国古代史研究、完善中国历史断代系统具有重要意义。

六、未来研究的展望夏商周断代工程报告虽然是一项重要的研究成果,但仍有许多问题等待我们进一步探索和解决。

今后,我们将继续深入研究夏商周三个时期的历史,积极开展新的考古发掘和学术研究,以期完善断代工程报告并推动中国历史学科的发展。

七、结语夏商周断代工程报告的首发具有重要意义,它不仅为我们了解中国古代历史提供了重要依据,也对推动中国历史学科的发展产生积极影响。

夏商周断代工程19962000年阶段成果概要夏商周断代工程1996~2000年阶段成果概要夏商周断代工程专家组1 夏商周断代工程的目标、研究途径和实施情况 1.1夏商周断代工程的根本情况 1.1.1夏商周断代工程的意义中华文明是人类历史上有数的独立起源的古文明之一。

但是,我国古书记载的上古确切年代,只能上推到西周晚期共和元年〔前841年〕。

夏商周三代在我国古代文明历史上具有特殊地位,但其年代学始终是一个学术难题。

在国家的支持下,夏商周断代工程以人文社会科学和自然科学相结合,力求作出能反映20世纪年代学研究最好水平的成果。

1.1.2夏商周断代工程的目标夏商周断代工程的总目标,是制定有科学依据的夏商周时期年代学年表。

根据各历史阶段材料的不同情况,确定以下具体目标:1)西周共和元年〔前841年〕以前各王,提出比拟准确的年代; 2)商代后期武丁以下各王,提出比拟准确的年代; 3)商代前期,提出比拟详细的年代框架; 4)夏代,提出根本的年代框架。

1.1.3夏商周断代工程的研究途径和课题设置夏商周断代工程是由历史学、考古学、天文学和测年技术等学科的专家学者联合实施的系统工程。

研究途径主要有两条:1)对传世文献和甲骨文、金文等古文字材料进行搜集、整理、鉴定和研究,对有关的天文历法记录通过现代天文计算推定其年代。

2)对有典型意义的遗址、墓葬资料进行整理和分期研究,并作必要的开掘,取得系列样品,进行常规和AMS〔加速器质谱计〕的[14]C年代测定。

最后进行综合,得出尽可能合理的年代学年表。

夏商周断代工程于1996年5月正式启动,经论证当时共设9个课题,下分36个专题。

在“工程〞实施过程中,根据研究需要和新的考古发现,又增设了8个专题。

1.1.4夏商周断代工程的组织为了加强对夏商周断代工程的统一领导,国务院成立了由七个有关部门负责人组成的领导小组。

聘任了四位首席科学家,并聘任社会科学和自然科学领域有关学者组成专家组,负责组织科研工作。

“夏商周断代工程”争议难平前言由政府资助上千万人民币、轰虫烈烈地搞了五年的“夏商周断代工程”(以下简称为“工程”)在中国大陆几乎是家喻户晓、人人皆知。

有的媒体甚至把它称为“中国文化史的最伟大的事件”,超越了明代《永乐大典》和清代《四库全书》的纂修。

2000年10月,“工程”发表了《夏商周断代工程1996—2000年阶段成果报告(简本)》。

《简本》的结论也全部通过了国家科技部的验收,并且荣获“全国十大科学进步奖”。

而就在《简本》发表的前後,抨击的声浪不断在海外出现。

有的评论认为,+“工程”有政治背景,是政府在搞民族主义;有的则从学术角度提出批评。

斯坦福大学的大牌教授『』avidNivison在《纽约时报》所下的“国际学术界将把工程报告撕成碎片”的断言,也成为一句学术界广泛流传的名言。

中国媒体将这些抨击视为“敌对势力”、“帝国主义”。

今年4月,“工程”专家组组长李学勤、首席科学家仇世华等应邀赴美参加了有猡“工程”讨论的学术会议。

这次会议是“工程”两种不同的观点在国际上的第一次正式的面对面的交锋。

在会议上,海外的学者对“工程”的方法和结论提出了尖锐的批评,从而引起了学术界的轩然大波。

“夏商周断代工程”究竟是什么工程?“工程”在学术上是否有硬伤?其结论是否可靠?本文作者在海外从事中国历史的教学和研究工作,和一些与“工程”有关的学者有直接或间接的联系,对“工程”的方方面面有比较细致的辽解,从而也就有一个比较客观的认识。

在此我们姑且抛开政治背景和媒体的激烈言论,仅围绕学术上的问题,向读者介绍一下有关“工程”的前前後後。

缘起中国人都听说中华民族有五千年的文明史,这是因为古代文献中清楚地记录了夏、商、周三个最早的朝代。

但是,就有案可稽的最早的年代来说,司马迁的《史记》也只能追溯到西周晚期的共和元年,即公元前841年。

再往前的西周早、中期和夏、商两代,只有帝王的世系而无年代。

这就是说,五千年文明史中仅有三千年“有史可查”。

对国民来说,“这事儿很煞风景”,使人说起五千年文明史来,“理不直,气不壮”;对学者来说,“五千年的文明史一直不能得到中外史学界的公认”而令人愤愤不平。

为填补中国文明史的空白,“夏商周断代工程”于1996年正式设定,成为中国”九五”期间重点科技攻关计划项目。

为了使工程规定的目标能顺利实现,国务院成立了由国家科委副主任邓楠为组长、七个部委领导为成员的领导小组,李铁映、宋健二人为工程特别顾问。

聘任历史学家李学勤、碳-14专家仇士华、考古学家李伯谦、天文学家席泽宗为工程“首席科学家”,主持由21位不同学科的专家组成的专家组工作。

这个科研项目,涉及历史学、考古学、天文学、科技测年等学科,分9个课题,44个专题,直接参加的专家学者就有200人。

据报道,这一高层次的科研工程,连办公室秘书都是博士后。

“工程”要达到以下的具体目标:1.西周共和元年(公元前841年)以前,包括西周早、中期和晚期前芈段各王准确的年代;2.商代后期从商王武丁至帝辛(纣),确定比较准确的年代;3.商代前期,提出比较详细的年代框架;4.夏代,提出基本的年代框架。

成果“工程”主要依靠两条途径来建立三代年代学系统,一是对传世的古代文献和出土的甲骨文、金文等古文字材料,进行搜集、整理、鉴定和研究,对其中有关的天文、历法记录,通过现代天文计算:推定其年代;二是对有典型意义的考古遗址和墓葬材料进行整理和分期研究,并作必要的发掘,取得系列样品,进行碳-14测年。

经过四年多的努力,“工程”终于发表了《夏商周年表》。

这份《年表》定夏代始年大约为公元前2070年,夏商分界大约为公元前1600年,商周分界具体为公元前1046年。

又将具体的帝王年代从公元前841年向前推移到前1250年,即武丁元年。

武丁是商代後期的王,在他以後的各王都给予了具体的在位年代。

另外,西周从武王到幽王的所有年代也有了更具体的划分。

西周诸王年表的建立,甚至商王武丁以来年代的建立,主要基础于武王伐纣之年(即西周之元年)和懿王的元年的确立:其他的年代依据这两个年代进行安排和调整。

质疑自“工程”的《简本》公布以来,海外学者对此进行了三次规模较大的辩论,其中持怀疑和批评立场的似乎多于“工程”的拥护者。

互联网——第一次辩论开始于2000年11月,通过互联网进行,其议论主题有政治性与学术性两类。

学术性的则围绕夏朝的存在与否。

工程不仅相信夏代的存在,还列出了夏代各王的世系表。

对此,不少西方学者持怀疑态度。

在西方有关中国古代史的教科书中夏朝只是传说中的一个朝代而非信史;而商朝被认为是中国的第一个朝代,这是因为甲骨文证明了商的存在。

因此,有些西方学者批评“工程”想当然地视夏为商的前朝并定二里头(在河南省)为夏都,在目前情况下证据尚未充足。

综合看来,支持“工程”的学者的依据主要有四:其一,河南西部和山西南部是周代文献认为的夏人的中心地区,而这个地区的二里头文化最有可能是夏文化的代表;其二,二里头遗址发现了宫殿基址,表明已经有了国家的存在。

其三,碳-14测年结果表明,二里头文化的时间在商代之前。

其四,既然司马迁所论的商朝被证明是信史,那么,他所说的夏也应当是信史。

一些西方学者则认为,周代文献中论述的夏人的活动很可能是周人出于政治目的而编造的,不能尽信。

再则,二里头文化的水平还不足以证明“文明”(一般指有文字、城市、政府、贫富不均的社会)的发生,“除非我们能够在二里头发现文字、青铜器和车等,或者任何文明的标志,否则史前和历史时期的基本分界线还将是商。

”至于司马迁《史记》的可信性,一海外学者反驳说,《史记》也提及商的第一个王是他的母亲踩到一只大鸟的脚印而受孕以及有关黄帝、尧、舜、禹等超自然行为,难道这样的记载也能视为信史吗?面对面的交锋——第二次辩论今年4月4日至7日,美国“亚洲学协会”的年会在美国华盛顿召开。

会议专门邀请了“工程”的学者来美讨论。

中国方面参加会议的是“工程”的专家组组长李学勤、考古学家张长寿、碳-14专家仇世华、天文学家张培瑜。

这场讨论中心问题一直围绕“工程”的西周年代学研究。

不少海外学者以口头的和书面的形式对“工程”的结论提出了疑问。

下举数例:一,“分野”的理论晚出,很可能出现在东周时期列国形成之后,西周时就有“鹑火”与周相搭配的观念是不可能的,因此,不能以晚出的理论用于西周时期。

二,青铜器《利簋》铭文中“岁鼎克闻夙有商”的“岁”字更可能做“年”讲,并非指“岁星”。

三,“工程”否定公元前1044年而选定公元前1046年为克商年代的天文学依据是不符合王国维对于金文中月相的“四分法”,而“四分法”则普遍得到学者的认同。

四,“工程”不依靠《今本竹书纪年》有关西周年代的记载,一味断定其为伪造,而学术界对其真伪尚未有定论。

五,“工程”使用的碳-14计算程序仅有68.3%的置信度。

六,“工程”对一个晋侯墓的碳-14测量得出若干个差距较大的数据,而“工程”在不同的论文中使用了不同的数据,这似乎有漏洞。

另外,一些海外学者对“工程”的学术道德产生怀疑。

如:芝加哥大学的EdwardShaughnessy教授提问说:“公元前899年周懿王‘天再旦于郑’的日蚀是《简本》的关键年代之一,中国国内的报纸、电视均作了广泛的报导。

然而,在国外,早已经有人指出这个日蚀及其对西周年代的意义。

一些海外学者觉得《简本》完全没有提到国外学术成果是缺乏一定的学术道德的。

”另外,通过天文学研究而将武王伐纣的年代定为公元前1046年是美国学者DavidPankenier在上世纪80年代初提出的,而《简本》对此只字未提。

Shaughnessy的批评是有道理的。

我们知道,甲骨文专家董作宾早就指出“天再旦”是发生在天明时刻的日蚀现象,并将此一天文现象发生的年代定为公元前966年。

后来,韩国学者方善柱在1975年发表的论文中进一步指出,公元前966年有误,正确的年代应为公元前899年。

由於华盛顿会议的时间有限,与会的“工程”学者未能对以上所有的问题作充分的解答,但李学勤强调,“工程”的学术观点不受政府的支配,完全由学者决定。

他坚持“工程”施行“民主集中制”是有必要的,因为“我个人从来认为,科学真理有时掌握在少数人,甚至个别人手里”。

至於“天再且”的问题,李学勤解释说,《简本》篇幅有限,未能将前人的工作一一罗列。

张培瑜则承认对“天再旦”的报导有不妥当之处。

仇世华对碳-14方面的背景知识提供了进一步的介绍和解释。

芝加哥大学——第三次辩论4月12日这次辩论的热烈和效果远远超越前两次,甚至出现了惊人的辩论高潮。

批评“工程”的学者中,最值得介绍的是现任斯坦福大学宗教文化中心的兼职研究员蒋祖棣。

他向会议提交了一篇题为《西周年代研究之疑问——对夏商周断代工程方法论的批评》的文章(以下称为《蒋文》)。

《蒋文》最重要的内容是讨论“工程”对“武王克商”年代的研究。

《蒋文》作者注意到“工程”使用的是OxCal系列样品程序,他特地向牛津大学求得这一程序,并以此验算了“工程”发表的、为数不多的碳-14数据。

结果,他算出的年代置信范围远远大于《简本》公布的“拟合”数据。

《蒋文》介绍说,OxCal程序系列样品计算法,虽可获得较窄的置信区间,但只有68.2%的置信度;此计算程序的精确度备受国际碳-14学者的批评。

“工程”以这样低的置信度作为衡量西周具体王年的标尺很不科学。

“工程”为何不使用置信度已达到95.4%或99.7%的其他方法呢?《蒋文》分析说,其原因是後者的置信范围此前者增多一、二百年,从而达不到“工程”领导规定的“碳·14年代数据的精度,要达到正负20年左右”的要求。

而挑选置信范围小的计算法可以将武王伐纣的年代压缩到几十年内,从而排除44种说法中的大部分。

也就是说,“工程”为了排除更多的观点,宁愿牺牲其方法的置信度。

《蒋文》又指出,“工程”依据的OxCal程序的系列样品计算法不代表国际公认的树轮校正法。

国际碳-14专家已指出这一算法的过程中夹杂了人为加工的成分,所得到的年代并不准确。

其人为成分是指在计算中碳-14专家需要考古专家提供考古的“系列样品”,即一组分期明确而又有每一期的上限年代和下限年代的考古样品。

而考古学家很难提供如此精确的样品,勉强为之,则带有很大的猜测或人为成分。

《蒋文》以“工程”在澧西的考古报告为例。

“工程”的断代方法将澧西各个文化层以西周各王为名称,如:第一期是“文王迁澧至武王伐纣”,等等,这样的断代法称为“间隔的”。

而《蒋文》作者本人曾在澧西主持过考古发掘,其报告在1992年公布。

他所用的断代方法称为“渐序的”,就是将各个文化层以大概的年代范围标出,如:第一期是“先周期”。

二者的区别在于“间隔法”要求各期在具体年代上有明确的上下界限,相邻各期在时间上必须彼此断开,不能有交错;而“渐序法”则没有这样的要求,只标出笼统的王朝的早中晚期。