2011中国城市建设史(1)夏商周、春秋战国秦汉

- 格式:ppt

- 大小:11.49 MB

- 文档页数:77

中国城市建设史中国历史朝代更迭简况:一.奴隶社会:夏(约公元前 21 世纪—公元前 16 世纪);商(约公元前 17 世纪—公元前 1066 年);周(公元前 1066 年—公元前 771 年)春秋战国(公元前 771 年—公元前 221 年)奴隶社会向封建社会过渡时期二.封建社会秦(公元前 221 年—公元前 206 年)汉(分为东汉和西汉公元前 206 年—公元 220 年)三国(魏、蜀、吴公元 220 年—公元 280 年)晋(公元 265 年—公元 316 年)东晋十六国(公元 317 年—公元 439 年)南北朝(公元 420 年—公元 581 年)隋(公元 581 年—公元 618 年)唐(公元 618 年—公元 907 年)五代十国(公元 907 年—公元 979 年)宋(公元 979 年—公元 1279 年)辽(公元 907 年—公元 1125 年)西夏(公元 1032 年—公元 1227 年)金(公元 1115 年—公元 1234 年)元(公元 1279 年—公元 1368 年)明(公元 1368 年—公元 1644 年)清(公元 1644 年—公元 1911 年)中华民国(公元 1912 年—公元 1949 年)第一章国原始居民点的形成一.原始居民点的形成伴随着人类社会的第一次社会大分工,即农业从畜牧业中分离出来,农业的出现形成了固定居民点。

二.城市的产生人类的第二次社会大分工,即商业、手工业从农业中分离出来,使社会出现了专门从事商品生产和商品交换的阶层,产生了私有制和阶级。

城市是伴随着私有制和阶级而产生的。

二.城市的产生(续)• 城市本身的含义就包括城与市双重意义:城是一种防御性的构筑物;市是交换的场所。

因此城市的出现应该具有商品经济以及防御功能的双重特征。

• 据我国考古发现了距今4000年以前的古城堡遗址。

• 中国最早的城市出现于公元前3500年——公元前3000 年,出现于原始社会后期。

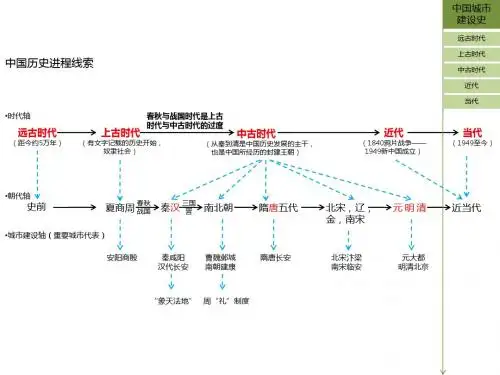

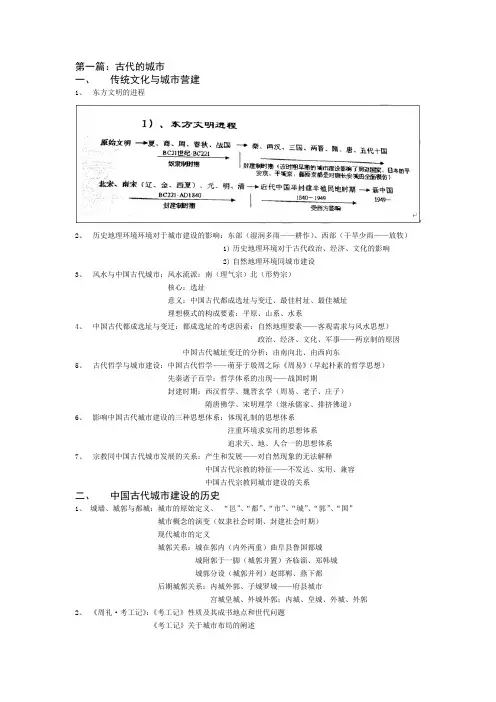

第一篇:古代的城市一、传统文化与城市营建1、东方文明的进程2、历史地理环境环境对于城市建设的影响:东部(湿润多雨——耕作)、西部(干旱少雨——放牧)1)历史地理环境对于古代政治、经济、文化的影响2)自然地理环境同城市建设3、风水与中国古代城市:风水流派:南(理气宗)北(形势宗)核心:选址意义:中国古代都成选址与变迁、最佳村址、最佳城址理想模式的构成要素:平原、山系、水系4、中国古代都成选址与变迁:都成选址的考虑因素:自然地理要素——客观需求与风水思想)政治、经济、文化、军事——两京制的原因中国古代城址变迁的分析:由南向北、由西向东5、古代哲学与城市建设:中国古代哲学——萌芽于殷周之际《周易》(早起朴素的哲学思想)先秦诸子百学:哲学体系的出现——战国时期封建时期:西汉哲学、魏晋玄学(周易、老子、庄子)隋唐佛学、宋明理学(继承儒家、排挤佛道)6、影响中国古代城市建设的三种思想体系:体现礼制的思想体系注重环境求实用的思想体系追求天、地、人合一的思想体系7、宗教同中国古代城市发展的关系:产生和发展——对自然现象的无法解释中国古代宗教的特征——不发达、实用、兼容中国古代宗教同城市建设的关系二、中国古代城市建设的历史1、城墙、城郭与都城:城市的原始定义、“邑”、“都”、“市”、“城”、“郭”、“国”城市概念的演变(奴隶社会时期、封建社会时期)现代城市的定义城郭关系:城在郭内(内外两重)曲阜县鲁国都城城附郭于一脚(城郭并置)齐临淄、郑韩城城郭分设(城郭并列)赵邯郸、燕下都后期城郭关系:内城外郭、子城罗城——府县城市宫城皇城、外城外郭;内城、皇城、外城、外郭2、《周礼·考工记》:《考工记》性质及其成书地点和世代问题《考工记》关于城市布局的阐述《考工记》营国制度的基本内容《考工记》营国制度奠定的中国古代城市规划体制《考工记》营国的王城结构3、古代城市建设变迁:三、文明发展进程影响下的古代城市建设变迁1、发展脉络1)东方文明发展进程2)中国古代城市建设的阶段划分2、第一阶段:夏商周的城市建设特征1)殷周时期:郑州商城、安阳小屯(殷墟)周朝的丰镐二京(东周洛邑)殷周时期的城市特征夏商周时期的城市建设特征2)春秋战国时代:主要规划思想:《管子》主要城市建设春秋战国时期城市规划的趋势:3、第二阶段:秦汉时期的城市建设1)咸阳的城市建设:秦咸阳的阶段划分秦咸阳的规划特点秦咸阳时期咸阳古城的规划特点秦咸阳的成就2)汉长安的城市建设:营建背景:营建思想:区域规划思想汉长安城的区域规划特点汉长安城的总体布局汉长安城的规划思想东汉洛阳(陪都)秦咸阳和汉长安城的比较秦汉时期的城市特点4、第三阶段:东汉至唐的城市建设1)三国至南北朝时期:三国与两晋时期的社会经济背景及其对城市发展的影响三国至南北朝时期的城市体系2)曹魏邺城:规划布局、规划特点、规划思想曹魏邺城在中国城市建设史上的影响3)北魏洛阳:规划特点4)六朝都城建康(建业):规划特点:(玄武湖)5)隋唐长安城:建设背景隋大兴城修建的原因:唐长安的建设特征:唐长安的规划思想:唐长安的道路系统、坊里制度、市肆制度、水系绿化唐长安城的影响6)隋唐东都洛阳:规划背景规划特点洛阳城的规划特征7)8)5、。

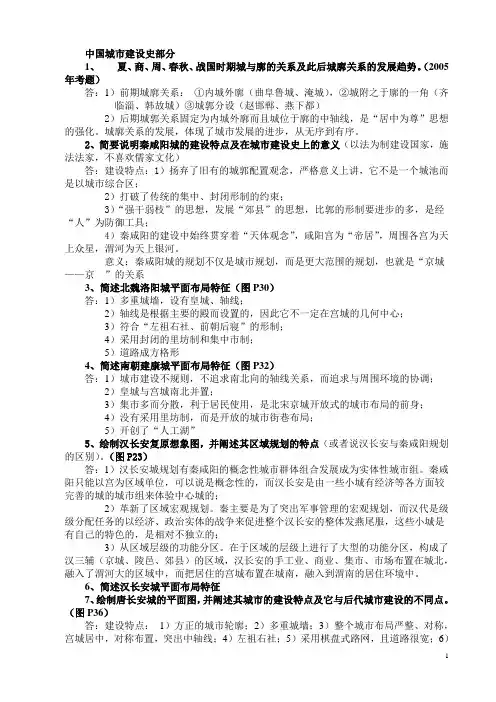

中国城市建设史部分1、夏、商、周、春秋、战国时期城与廓的关系及此后城廓关系的发展趋势。

(2005年考题)答:1)前期城廓关系:①内城外廓(曲阜鲁城、淹城),②城附之于廓的一角(齐临淄、韩故城)③城郭分设(赵邯郸、燕下都)2)后期城郭关系固定为内城外廓而且城位于廓的中轴线,是“居中为尊”思想的强化。

城廓关系的发展,体现了城市发展的进步,从无序到有序。

2、简要说明秦咸阳城的建设特点及在城市建设史上的意义(以法为制建设国家,施法法家,不喜欢儒家文化)答:建设特点:1)扬弃了旧有的城郭配置观念,严格意义上讲,它不是一个城池而是以城市综合区;2)打破了传统的集中、封闭形制的约束;3)“强干弱枝”的思想,发展“郊县”的思想,比郭的形制要进步的多,是经“人”为防御工具;4)秦咸阳的建设中始终贯穿着“天体观念”,咸阳宫为“帝居”,周围各宫为天上众星,渭河为天上银河。

意义:秦咸阳城的规划不仅是城市规划,而是更大范围的规划,也就是“京城——京”的关系3、简述北魏洛阳城平面布局特征(图P30)答:1)多重城墙,设有皇城、轴线;2)轴线是根据主要的殿而设置的,因此它不一定在宫城的几何中心;3)符合“左祖右社、前朝后寝”的形制;4)采用封闭的里坊制和集中市制;5)道路成方格形4、简述南朝建康城平面布局特征(图P32)答:1)城市建设不规则,不追求南北向的轴线关系,而追求与周围环境的协调;2)皇城与宫城南北并置;3)集市多而分散,利于居民使用,是北宋京城开放式的城市布局的前身;4)没有采用里坊制,而是开放的城市街巷布局;5)开创了“人工湖”5、绘制汉长安复原想象图,并阐述其区域规划的特点(或者说汉长安与秦咸阳规划的区别)。

(图P23)答:1)汉长安城规划有秦咸阳的概念性城市群体组合发展成为实体性城市组。

秦咸阳只能以宫为区域单位,可以说是概念性的,而汉长安是由一些小城有经济等各方面较完善的城的城市组来体验中心城的;2)革新了区域宏观规划。

第一篇中国城市建设史第一章中国城市的产生与先秦时期的城市一原始居民点1.形成:流动的原始群落发展而来。

2.特点:1)位置:背山面水,高爽地带,靠近河流的二级台地。

2)规模3)由成群成片的房屋组成。

4)开始形成一定的功能分区。

二城市的形成1.中国城市最早产生于原始社会末期:原始——奴隶。

2.城市产生的条件:1)社会三次大的分工(畜牧业,手工业,商人)2)城市产生的直接原因是私有制的产生3.中国城市产生的分析:1)生产力的发展2)社会成员的阶级分化3)精神文化的繁荣发展4)频繁的战争三夏商周时期的中国城市1.夏2.商(郑州商城)3500年前1)长方形(1700~1800半,周长7公里)2)宫殿区东北角,台地3)城市外围散布手工业作坊3.周:1)城市发展快速原因——分封诸侯2)《周礼考工记》手工业技术3)营国制度对后世的影响A.确立城市主力规划结构以宫为中心,旁三门,左祖右社,前朝后寝。

B.将规划的方法与社会“礼制”很好配合C.经纬涂制的干道网系统四春秋战国时期的中国城市1.春秋战国时期的规划思想1)管子《管子》法家重要著作之一2)商鞅以农业为主3)墨子城市建设从军事观点出发2.城市发展和建设特点1)城市数量激增,分布地域扩大2)工商业发达,城市经济职能增强3)在城市建设上出现的较新的科学理论4)都城一般由大小两城组成第二章秦汉时期的城市一城市发展的背景和特点1.郡县制的推行使城镇得到大力发展首都——郡——县2.城市分布地域大为扩展3.众多商业中心城市的兴起4.国际贸易城市有所发展二秦咸阳1.渭水北岸上,造土台2.规模很大,布局上比较松散,绵延地域很广的城市3.人口规模,七八十万人三汉长安1.利用秦处离宫兴乐宫修建而成2.兴乐宫——长乐宫,未央宫,武库,北宫,桂宫,建章宫3.汉长安城内部的宫殿功能4.城市四周每边开三门,共十二座城门,全城36平方公里5.东西两市6.建设的特点:1)将宫殿,官署,市场,居民区置于同一大城之内2)形式和布局一定程度附会《考工记》3)宫殿占据城市很大空间四第一阶段城建活动的表现1.改革营国制度的城邑体制,建立新的郡县制2.在城市建设中增加经济的成分3.按经济要求确定城市规模4.打破井田制的概念,结合地形确定城市形制第三章魏晋至隋唐时期的城市一城市发展的背景和特点1.发展和分布的重心南移2.东南沿海港口城市兴起3.中轴对称布局发展到全城4.由单一宫城发展到三重城结构5.城市要素中宗教建筑大量增加6.市场的位置由城北移到城南,“前朝后寝”二曹魏邺城1.规模:“东西七里,南北五里”2400*1500 36平方公里2.功能布局:1)东西向通向城门干道,南北两部分北部整治活动区,南部居住经济区2)北部:正中宫殿区,前朝后寝,东区后宫东侧戚里,西侧铜雀苑,西墙北端有三个高台南部:划分若干,规整的坊里宫城南为大宅弟,内设3市,手工业作坊3.道路系统:1)采用传统经纬涂制,呈方格网形2)东西向一条主干道,南北向三条干道3)全城共开城门7个(3+2+1+1)4.园林水系:1)由城西北角引水入城2)城西城北建设苑囿5.规划特点:1)城市有了明确的功能分区“官民不相参”2)“择中立宫”体现营国制度3)形成了中轴对称布局的艺术手法三北魏都城洛阳1.规模:“南北九里,东西六里”,九六城(内城)54平方里外城面积3万平方里2.功能布局:1)三重城:宫城——内城——外廊2)宫城:南部为大殿,北部为居住内城:全城中轴线钢驼街(正对太极殿)两侧布置重要官署洛阳城共开13座城门,南西各4门,东3门,北2门外城:居住区,共划分323个坊里,呈正方形东西各两市,四通市3.道路系统:1)中轴线铜驼街40米2)内部道路不规则方格网形4.商业宗教建筑:1)大市,小市,四通市2)内城散落布置手工作坊3)寺有1367所5.园林水系:1)城市西北角修筑3个小城堡“金镛城”2)宫城北部修建华林苑3)洛水结合谷水四.隋唐长安城1.城市选址:1)汉长安多朝建都“新气象”2)水质不宜人居住3)分区不明确,防卫管理不便公元583年,修建大兴城(隋)→长安(唐)2.总体布局:1)规模:8700公顷,人口百万以上。

中国城市建设史重点中国是一个拥有悠久历史的国家,其中城市建设史扮演着重要的角色。

通过对中国城市建设史的重点进行探究,可以更好地了解中国城市发展的脉络和特点。

本文将重点介绍中国城市建设史的几个关键阶段,以及在每个阶段上取得的重要成就。

一、古代城市建设的开端(商周时期)中国城市建设的开端可以追溯到商周时期。

当时,随着农业的发展和社会经济的繁荣,一些城市开始慢慢形成。

商周时期的城市主要以都城和商贸城市为主,其中最有代表性的就是商周时期的都城。

商周时期的都城,如商代的安阳和周代的洛阳,都以宫殿、官府和寺庙为核心建筑,规划布局合理,建筑风格独特。

这些都城往往是政治、经济和文化中心,不仅吸引了大量人口聚居,也促进了城市经济的繁荣。

二、帝国时代的城市建设(秦汉时期)秦汉时期是中国历史上的帝国时代,也是中国城市建设迈向一个新的高度的时期。

当时,中国统一了各个诸侯国,推行中央集权制度,城市的规划和建设也得到了大力推进。

秦朝的都城咸阳是中国历史上规模最大的都城之一,其城墙长达数十公里,城内有宫殿、官署、市场等建筑。

这种大规模的城市建设为秦朝的政治统一和经济繁荣提供了必要的支撑。

汉朝时期,洛阳成为了新的都城,并继承了秦朝的建设风格。

此外,汉朝还开启了一系列的城市规划和建设项目,如洛阳宫殿和长安城的建设等。

这些城市建设的成就对后来的城市发展产生了深远的影响。

三、唐宋时期的城市建设繁荣唐宋时期是中国城市建设的繁荣时期,也是中国历史上最繁荣的时期之一。

唐代的长安、宋代的汴京(今河南开封)都是当时的政治、经济和文化中心。

唐代的长安是世界上规模最大的城市之一,城墙周长达三十多公里,有数以万计的建筑物。

长安的建设不仅强调城市规划和布局,还注重建筑的精美和艺术性。

宋代的汴京也是一个著名的城市建设典范。

汴京规模庞大,有数以百计的城门、官署、寺庙和商铺。

城市交通和水利设施也得到了极大的改善,为城市的繁荣发展提供了便利条件。

四、现代城市建设的崛起(20世纪以后)20世纪以后,中国城市建设进入了一个全新的阶段。

中国古代都城形态的发展演变我国古代都城形态的发展演变,与社会发展阶段相照应,每一阶段都城形态都有自己的特点。

根据社会主流意识形态和都城形制的重大变化节点,将西周以来我国都城的发展进程分为春秋战国——秦(西)汉、东汉——隋唐、宋元明清三个阶段。

1、春秋战国——秦汉(西):对旧营国制度的反叛和革新西周是我国奴隶社会制度发展更为健全的朝代,为维护宗法奴隶制度,我国城市建设逐渐形成了一套规制,就是传统的营国制度,营国制度下的都城平面形态如下图,这一制度对我国后世都城形态特征的形成影响尤为深远。

春秋战国时期是我国杜会发展由奴隶制转避到封建制的大变革期。

农业、手工业和商业的发展,引起了政治、经济、文化、思想、风俗等社会制度的一系列变革。

原来周天子至高无上的权威,这时已岌岌可危.原来森严的札制秩序难以维持,出现了扎崩乐坏的局面.旧的奴隶制成为时代潮流冲击的目标,革新旧传统、旧制度是返一时期社会发展的主流。

由于封建制度刚刚建立,新兴的地主阶级刚刚登上政治舞台,还没有来得及建立起一套适应封建专制的都城建设制度,各诸侯嗣处于纷争抗衡阶段,各种学术思想包括建城思想也异常活跃,因地制宜,利用地形地势,形态不必方方正正,道路不必横平竖直的城市撬划建设思想的广泛实践,使这一时期诸候国都城建设出现了种种僭越旧制、因地制宜的形态模式,各诸侯国都城改变了过去纯粹的政治军事堡垒功能,经济功能日渐增强。

这一时期各国都城形态,一个共同点是一般都有大小两个城池,即有“城”、“郭”之分的形态结构。

大抵宫室、官府手工业作坊和权贵眉里,即政治活动中心布局在城内:市、民营手工业作坊以及工商者居里,即经济活动中心均置于郭内:其次大小两城的组合形态和整个都城的形态呈多样化。

下图是春秋战国时期城郭轮廓类型图。

诸侯国都城内道路网虽继承了传统的经纬涂制,但道路数量、等级以及道路瞬规划根据实际要求而定,不为旧制所约束,道路网形态有自由布设之倾向。

这反映出了都城建设一方面继承旧营国制度精华,更重要的是对旧营国制度的大胆革新。

中国历史上的城市发展古代城市的规划与建设中国历史上的城市发展:古代城市的规划与建设中国拥有悠久的历史和灿烂的文明,其城市发展也源远流长。

古代中国城市的规划与建设承载了丰富的文化意义和城市智慧,深深地影响了今日中国城市的发展。

本文将回顾中国历史上城市发展的重要阶段,探讨古代城市规划与建设所体现的价值和影响。

一、夏商周时期的城市发展夏商周时期是中国历史上的先秦时期,也是中国最早的城市建设阶段之一。

这一时期的城市主要是王朝的政治、经济和文化中心,以都城为中心发展起来。

古代中国城市的规划与建设遵循了严谨的脉络,城市的布局以太一为中心,各种公共设施和住宅区划分清晰,有利于治理和社会秩序。

二、秦汉时期的城市规划秦汉时期是中国历史上的大一统时期,也是中国城市规划发展的一个重要阶段。

秦始皇统一六国后,进行了许多城市的规划与建设,其中最著名的是西安城。

秦汉时期的城市规划注重交通便捷和军事防御,城市布局严谨有序,以城墙为界分割了官民区。

三、宋代的都市规划宋代是中国历史上一个繁荣的时期,城市规划与建设水平达到了巅峰。

北宋的东京汴京(今河南开封)和南宋的临安城(今浙江杭州)都是城市规划的典范。

宋代的都市规划注重市民生活的便利性,城市主要分为官衙、商业区和居民区,各个区域的功能布局合理,道路宽敞整洁。

四、明清时期的城市建设明清时期是中国历史上的封建时期,也是中国城市规划与建设的一个重要时期。

明清时期的城市以京城北京和南京为代表,城市的建筑风格独特而富有特色。

城市规划注重宫殿和寺庙的布局,同时也加强了市政设施的建设,例如修建了许多市场和有序的街道。

五、现代城市的发展中国现代城市的发展始于19世纪,随着中国的现代化进程,城市规划与建设也发生了巨大变化。

近代以来,中国各大城市经历了改革开放和城市化进程的双重推动,城市建设规模快速扩大,现代化设施也日新月异。

中国城市规划注重生态环境,推动可持续发展,同时注重文化传承与保护。

总结:中国历史上的城市发展源远流长,古代城市的规划与建设承载了深厚的文化底蕴。

中国城市发展史的历程中国城市发展史是一部悠久的历程。

从最早的古代城市到现代城市化,中国城市经历了漫长的发展阶段。

以下是对中国城市发展史的简要回顾和分析。

一、古代城市(公元前2070年-公元1840年)1. 夏商周时期中国最早的城市出现在夏商周时期。

这个时期的城市主要是政治和军事中心,如郑州、西安、洛阳等。

这些城市具有严格的等级制度,城墙是城市的象征,也是防御工事。

2. 春秋战国时期春秋战国时期,城市开始向经济、文化中心转变。

这个时期出现了许多著名的城市,如齐国的临淄、赵国的邯郸、楚国的郢等。

城市规划也开始出现,街道和巷弄布局逐渐形成。

3. 秦汉时期秦汉时期是中国城市发展的一个重要阶段。

秦始皇统一六国后,实行“郡县制”,推动了城市的发展。

汉朝时期,商业和手工业繁荣,城市规模扩大,出现了许多新兴城市,如长安、洛阳、成都等。

二、近代城市(1840年-1949年)1. 鸦片战争后鸦片战争后,中国开始沦为半殖民地半封建社会,西方列强纷纷在中国建立租界和殖民地。

这个时期出现了许多新兴城市,如上海、天津、广州等。

这些城市主要服务于外国侵略者和中国富豪阶级,经济发展不平衡。

2. 中华民国时期中华民国时期,中国开始向现代化转型。

这个时期出现了许多现代化城市,如南京、武汉、重庆等。

这些城市注重城市规划和建设,出现了许多公共设施和建筑。

同时,工业和商业也得到了发展,工人阶级开始崛起。

三、现代城市(1949年至今)1. 中华人民共和国成立初期中华人民共和国成立初期,中国开始进行大规模的城市化建设。

这个时期出现了许多新兴城市,如北京、上海、广州等。

这些城市主要服务于社会主义建设和发展。

同时,农村人口大量涌入城市,城市化进程加速。

2. 改革开放后改革开放后,中国城市化进程进一步加速。

这个时期出现了许多新兴城市,如深圳、珠海、厦门等。

这些城市主要服务于市场经济和外向型经济发展。

同时,城市规模不断扩大,城市交通、住房、环境等问题逐渐凸显。