表面等离子体共振技术及其在化学中的应用

- 格式:docx

- 大小:37.05 KB

- 文档页数:3

表面等离子体共振技术在生物分子识别中的应用表面等离子体共振技术(surface plasmon resonance,SPR)是一种先进的分子识别技术,它通过监测生物分子与表面共振器件之间的化学反应,实现对生物分子行为的研究和分析。

1. SPR技术的原理及应用SPR技术是一种基于生物物理学的新兴技术,在分子生物学、蛋白质研究、药物筛选等领域具有广泛的应用。

其原理是利用共振器件表面的金属薄膜(一般是金或银)振荡的一种表面等离子体波,在化学反应发生时会引起这种波的共振峰位移,进而测定样品中的生物分子浓度、亲和力等参数。

SPR技术可用于分析生物反应、药物作用和生物分子相互作用等生物性质,如测定蛋白质的亲和力、酶的活性、低分子药物与蛋白质的结合和特异性等。

同时,SPR技术还可用于药物筛选、疾病诊断、疫苗开发和纳米技术等领域。

2. SPR技术在生物分子识别中的应用2.1 蛋白质-蛋白质间的相互作用蛋白质相互作用对细胞的生命活动起着重要作用。

利用SPR技术可以研究蛋白质的互补性和特异性作用,进而了解蛋白质的功能和相互作用机理。

研究表明,SPR技术可用于测定蛋白质亲和力和稳态化常数的测定,并准确地分析蛋白质间的相互作用。

2.2 蛋白质-核酸相互作用蛋白质和核酸的相互作用在生物学研究中也是重要的研究内容。

利用SPR技术可以研究DNA或RNA与蛋白质的相互作用,如DNA序列和蛋白质结合及稳定化常数等,进而了解生物分子之间的相互作用和分子机理。

2.3 蛋白质-低分子小分子相互作用利用SPR技术可以研究蛋白质和低分子小分子(如药物、脂质等)相互作用,进一步了解化合物的结合性能和稳态化常数,从而可达到高效和精确的药物开发和筛选。

3. SPR技术的优势和不足SPR技术具有灵敏度高、实时性好、复现性稳定、分析量小等特点,优于传统的生物分析方法。

同时,由于该技术不需要特殊的标记物,可以避免标记物对分子本身的影响,因此是得到广泛应用的分子分析方法之一。

北京表面等离子共振

北京表面等离子共振(SPR),是一种用于表面分析的技术,利用金属膜与介电层之间的电场相互作用,检测分子与膜之间的相互作用。

它的的应用领域非常广泛,如生物学、材料科学、环境监测等。

SPR技术是利用金属表面的等离子体进行实时监测化学反应、结合与分离等过程的一种非常灵敏的光学传感方法。

它是以玻璃芯片上的金属膜为基础,通过光学技术探测生物分子与其在金属膜上等离子体共振的过程。

这种技术被广泛应用于生物学,包括发现药物靶点、定量蛋白质-蛋白质相互作用、肽、DN A等生物分子的相互作用以及病毒颗粒、细胞与细胞之间的相互作用等。

通过SPR技术,我们可以得到分子与金属表面之间的相互作用强度、结合常数等信息。

这种技术的敏感度非常高,可以达到亚摩尔级别。

此外,这种技术可以在不伤害生物分子的情况下对其进行分析。

这也使得该技术非常适合用于生物体系的研究。

SPR技术的优点不仅仅是针对生物领域,它还可以被应用在材料科学、环境监测等方面。

在材料科学中,SPR技术被用于分析纳米级金属颗粒的形貌、结构以及表面性质等。

通过对纳米级金属颗粒的分析,我们可以更加深入地

了解它们在各种领域的应用,从而更好地优化材料的性能。

此外,在环境监测方面,SPR技术也发挥了重要作用。

通过这种技术,我们可以实时监测表面环境中的化学物质、生物分子等,从而更好地保护人类的健康与环境的安全。

总之,SPR技术在现代化学和生物学等领域已经成为了一个非常重要的分析工具。

它具有灵敏、快速、无损伤等多种优点,被广泛地应用在药物研发、生物学研究、材料科学、环境监测等诸多领域,未来的发展前景也是非常广阔的。

表面等离子共振原理

等离子共振是一种特殊的物理现象,它与表面的结构和波长相互作用,使波长与表面等离子体相吻合。

在等离子体激发下,电场增强在介质界面产生共振效应。

这种共振可用于增强表面敏感的光谱分析和传感器技术。

表面等离子共振可以应用于多种领域,例如生物医学、化学和物理学等。

在生物医学中,表面等离子共振可以用于检测和诊断疾病。

通过在表面上引入特定的生物分子,当这些分子与病原体或肿瘤标记物结合时,可以通过共振现象来检测其存在和浓度。

在化学研究中,表面等离子共振可用于研究反应机制和分子结构。

通过将反应物固定在表面上,可以利用共振现象来观察反应的动力学和热力学过程。

同样地,由于表面等离子共振对分子结构的敏感性,可以通过分析共振现象来确定分子的结构和构型。

在物理学研究中,表面等离子共振可以应用于光学器件的设计和制造。

通过利用共振现象,可以将光波聚焦到表面上,提高光学器件的灵敏度和效率。

此外,表面等离子共振还可以用于光子晶体、纳米颗粒和表面等离子共振谐振结构的研究。

总的来说,表面等离子共振原理在科学研究和工程应用中具有重要的意义。

通过利用共振效应,可以实现高灵敏度的光谱分析和传感器技术,为相关领域的发展和进步提供了重要的工具和理论支持。

评述与进展表面等离子体共振技术在电化学反应过程研究中的应用李风华1,2 单长胜1,2 杨贵福1,2 牛利311(中国科学院长春应用化学研究所电分析国家重点实验室,长春130022)2(中国科学院研究生院,北京100049)摘 要 简述了表面等离子体共振(SPR )的基本原理,并综述了表面等离子体共振技术在电化学反应过程中的应用。

SPR 技术可以无需任何标记原位实时地检测分子间的相互作用,也可用于连续监测吸附/脱附和缔合/解离过程。

表面等离子共振光谱(SPRS )与电化学技术结合可用来同时表征和处理电极/溶液的界面,在电化学掺杂/去掺杂过程、吸附/脱附反应的研究、痕量物质的检测、薄膜厚度、介电常数的测定等方面的应用。

关键词 表面等离子体共振,化学传感器,电化学,动力学过程,评述 2006209219收稿;2006212208接受本文系国家自然科学基金(No .20475053、20673109)和吉林省杰出青年基金(No .200501027)资助项目3E 2mail:lniu@ciac .jl .cn1 引 言表面等离子共振(surface p las mon res onance,SPR )技术是利用了金属薄膜的光学耦合产生的一种物理光学现象。

1902年,Wood [1]在光学实验中发现了表面等离子体共振现象。

1983年,L iedberg 等[2]首次将表面等离子体共振技术用于化学传感器领域,并成功研制出第一个表面等离子体共振气体计生物传感器。

由于SPR 传感器具有能够实时检测生物分子间相互作用、方便快捷、比传统方法分辨率高、无须标记样品及样品需要量极少等特点,已经成为一种成熟的检测生物分子间相互作用的方法,广泛应用于蛋白质组学、细胞信号传导、受体/配体、抗体/抗原分子垂钓、免疫识别、癌症研究和新药筛选等生命科学领域[3~11],用于实时和动态研究蛋白质/蛋白质、蛋白质/核酸、新药分子/靶蛋白等生物分子的相互作用过程。

表面等离子体共振的原理及其应用简介表面等离子体共振(Surface Plasmon Resonance,SPR)是一种现代生物分子相互作用研究技术,该技术基于感测芯片表面与待检测样品中生物分子之间的互作用,通过检测共振角偏移量实现实时监测目标分子与生物集体之间的互作用过程。

SPR技术的研究不仅在基础科学领域有广泛应用,同时在生物医学研究、药物研发、生物传感器等领域也得到了广泛的应用。

原理SPR是一种表面等离子体共振现象,它发生在感测芯片表面和样品中的生物分子之间。

感测芯片表面一般涂覆上金属薄层,如50纳米左右的金膜,这样能让电磁波激发芯片表面产生等离子体振动。

当感测芯片表面上有生物分子与目标物质产生相互作用时,这种振动受到阻碍,产生了共振角偏移,这个角度的值和表面等离子体共振现象发生的位置和时间相关。

应用1.生物医学研究SPR技术可以实时监测酶动力学研究、抗体识别、蛋白质相互作用、细胞膜内递质运输、病毒侵入等方面的生物分子的相互作用过程。

这些过程的实时检测可以加深我们对于生物分子的行为和功能的认识。

2.药物研发SPR技术可以用于药物研发中药物分子和蛋白质相互作用的研究,从而评估药物分子的亲和性、特异性、疗效和毒性。

3.生物传感器SPR技术通过探测生物体内发生的分子相互作用,对真实样本中的生物分子进行实时监测。

因此,SPR技术被广泛应用于生物传感器的设计和研发,可以用于疾病预警、环境污染等方面的监测。

4.生物芯片SPR技术的应用在微流控芯片技术上比较广泛,可以实现高通量、精确、标本省、操作简单、自动化等方面的检测。

因此,SPR 技术被广泛应用于病原体检测、毒素检测、药物筛选等方面,可以为医学诊断提供新的手段。

结论SPR技术是一种快速、准确、敏感的生物分子相互作用检测技术,在生命科学研究和生物医学领域有广泛应用,同时也是生物芯片和生物传感器等技术的核心。

随着新兴技术的不断涌现,可以预见,SPR技术在生命科学和生物医学领域会有更广阔的应用前景。

表面等离子体共振传感器的原理与应用研究随着科技的不断发展,人们对于传感器的需求越来越高。

而表面等离子体共振传感器作为一种新型的高精度传感器,受到了越来越多的关注和研究。

本文将介绍表面等离子体共振传感器的原理与应用研究。

一、原理表面等离子体共振(surface plasmon resonance,SPR)是一种特殊的光学现象。

当有光线照射在有导体、介质界面上时,会在界面产生电磁波并沿着界面传播。

当遇到特定角度时,电磁波与界面构成了“表面等离子体”,这就是SPR现象。

表面等离子体共振传感器也就是利用SPR现象进行传感的装置。

当物质吸附在金属膜表面时,会影响到SPR现象,在金属膜表面引起反射光的特性变化,这种变化可以引起传感器的光学信号变化,从而实现对物质的检测。

二、应用1. 生物传感表面等离子体共振传感器最主要的应用是生物传感。

由于其高灵敏度和高精度,表面等离子体共振传感器可以检测微小分子的相互作用,例如蛋白质-蛋白质,蛋白质-核酸,蛋白质-受体等。

这对于生物学研究和医学诊断都有着重要的意义。

2. 化学分析除了生物领域,表面等离子体共振传感器还可以应用于化学领域。

例如,它可以用于检测和分析化学反应中的过程和细节。

3. 环境检测表面等离子体共振传感器还可以用于环境检测领域,例如检测水和空气中的污染物。

它可以检测到非常微小的污染物,从而用于环境监测和污染控制。

三、未来发展目前表面等离子体共振传感器已经广泛应用于研究和工业领域,但还有许多的问题需要解决和研究。

例如还需要提高其检测的灵敏度和精确度,以及降低成本。

随着技术的不断更新,相信表面等离子体共振传感器在未来一定会有着更广泛应用和更高的发展。

总之,表面等离子体共振传感器作为一种新型的高精度传感器,具有非常重要的应用价值,无论在生物、化学、环境等领域都有广泛的应用前景和研究价值。

第21卷第3期Vo1.21一NO.3百色学院学报JOURNAL OF BAISE UNIVERSITY2008年6月Jun.2008生物表面化学及分子间相互作用研究表面等离子体激元共振(SPR)在生物表面化学中的应用琚黎华(广西机电工程学校,广西南宁 530001)摘 要: SPR检测是一种光学技术,在生物表面化学及研究生物分子相互作用方面得到广泛应用。

文章主要综述SPR对分子相互作用的研究现状,阐述与评价SPR在生物化学中的应用,并对其应用前景进行分析。

关键词: 表面等离子体激元共振;生物分子相互作用;生物传感器;生物化学分类号: Q632 文献标识码: A 文章编号:1673—8233(2008)03-0074-05生物分子之间的相互作用是生命现象发生的基础,一切生命过程都是生物分子之间或生物分子和其它物质分子之间进行接触,相互作用,发生物理和化学变化所引起的[1]。

因此,研究生物分子之间的相互作用可以阐明生物反应的机理,揭示生命现象的本质。

生物表面化学就是利用一些表面分析仪器或方法,从检测生物分子表面物理、化学特性出发,进而研究生物分子之间相互作用的一个新的研究领域。

目前,用来研究生物表面化学的仪器方法有很多,但其中能够实时原位动态地检测生物分子之问相互作用的方法为数很少。

表面等离子共振技术(Sur face Plasmon Resonance,SPR)由瑞典科学家lied—berg于1983年首次用于IgG抗体与其抗原相互作用的测定口],随后,该技术被引入生物传感器领域并 迅速渗透到基础生命科学研究中。

SPR的优点在于能够实时检测生物分子结合反应的全过程,不需要对分子进行标记等。

其发展非常迅速,已经成为一种成熟的检测生物分子间相互作用的方法。

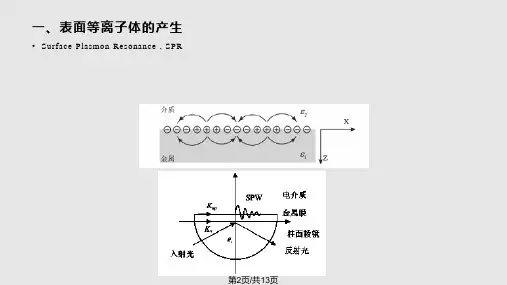

1 表面等离子体激源共振的原理及特点表面等离子体激源共振(SPR)是一种物理光学现象,表面等离子体(SP)是沿着金属和电介质之间界面传播的电磁波形成的。

表面等离子体共振技术的应用与前景表面等离子体共振技术,简称SPR技术,是一种非常先进的生物传感器技术,它极大提高了化学与生物学之间的连接,用于生物分析、生物检测。

与常规的生物检测技术相比,SPR技术更加高效准确。

在生物制药、医疗检测、环保检测、食品安全等领域应用越来越广泛,具有非常广阔的前景。

SPR技术原理SPR技术的核心是表面等离子体共振物理现象。

简单来说,当一束光线照射到金属薄膜表面时,一部分光线会被反射回来,一部分光线穿透进入金属薄膜内部。

当入射光角度等于一个特定的角度,表面等离子体就会被激发起来,此时,光的反射就会发生反转,并产生一个很强的衰减衍射光束。

这个特定的角度被称为共振角度。

当物质分子吸附在金属薄膜表面上时,这个角度就发生了改变。

利用这个改变就可以准确测量物质的吸附数量、特性和浓度等。

这就是SPR技术的基本原理。

SPR技术的应用SPR技术的应用非常广泛。

在生命科学研究领域,SPR技术可以用于分析蛋白质、DNA、RNA等生物分子的互作关系,以及药物分子与蛋白质分子的相互作用等。

在制药领域,SPR技术可以用于药物分子的筛选、药效评估、药物代谢动力学研究以及药物互作机制的研究等。

在医疗检测领域,SPR技术可以用于检测肿瘤标志物、病毒、抗体、蛋白质等,为疾病的早期诊断和治疗提供参考依据。

在环保检测领域,SPR技术可以用于监测水质和空气中的有害物质,提高环境监测的准确性和敏感性。

在食品安全领域,SPR技术可以用于检测食品中的添加剂、污染物质、致病菌等,保障人们的健康与生命。

SPR技术的前景随着生物医学研究的不断发展,SPR技术在多个领域的应用潜力越来越大。

在生命科学领域,SPR技术可以精确测量生物分子的相互作用、结合力和亲和力,进一步研究生物功能和疾病发生机制,这将极大地推动生物医学研究的发展和进步。

在制药领域,SPR技术可以用于药物开发和评估,加速新药的上市时间,减少研发投入成本。

在医疗检测领域,SPR技术可以用于各种疾病的早期筛查、诊断和治疗监测,提高医疗服务的质量和效率,降低医疗费用。

表面等离子体共振传感技术及其应用随着科技的飞速发展,各种新兴科技层出不穷,在生命科学、医学和环境科学等领域,表面等离子体共振(Surface Plasmon Resonance, SPR)技术以其高灵敏度、实时性及非损伤性成为目前最具应用前景的生物分子识别和定量分析技术之一。

一、 SPR技术概述SPR技术是指当全反射角发生改变时,光与界面上的金属和样品形成共振现象,这种共振被表面等离子体共振所解释,因此也被称为表面等离子体共振技术。

金属的选择影响SPR的性能,典型的金属是银、金、铜和铝,其中银的性能最优。

SPR技术通过检测共振波长来分析物质在某种表面状态下的各种信息,如分子层吸附、离合或断裂的过程及相应的动力学和热力学参数,可用于定量描述吸附后物理化学信息变化的过程。

二、 SPR传感器原理SPR仪器是一种专门用于生物、化学、物理、电子等领域的实验仪器,涵盖实时观测、质谱分析、色谱分离、抗体、核酸和蛋白质分离等多个方面。

在生命体科学领域中,SPR技术往往用于生物分子的相互作用研究。

SPR传感器通过纳米金属膜、缓冲液和生物分子的三层结构,实现物质的检测和定量分析。

SPR传感器主要包括反射镜和传感芯片两部分。

反射镜是反射光路,传感芯片是SPR检测主体,包括印有生物分子的金属膜和标准的微流控芯片等。

在传感芯片中,生物分子会通过特定的方法连接到金属膜上。

当样品液体流经传感芯片上的生物分子时,样品中的生物分子与固相生物分子进行对应的生物,请扣除ins识别,导致金属膜的共振条件发生变化,通过监测反射光强度的变化判断样品中是否存在生物分子。

三、 SPR传感器的应用1. 蛋白质互作研究:由于蛋白质在许多生物学过程中都扮演着重要的角色,因此SPR技术已成为蛋白质互作研究的重要手段。

SPR技术可以精确地确定蛋白质相互作用的速率、常数和亲和度,进而研究生物分子之间的相互作用机制。

2. 生物检测:SPR技术在生物检测中具有很高的应用价值。

表面等离子体共振传感器及其制备方法和

应用

表面等离子体共振传感器是一种高灵敏度、高选择性的生物传感器,广泛应用于生物医学、环境监测、食品安全等领域。

本文将介绍表面等离子体共振传感器的制备方法和应用。

表面等离子体共振传感器的制备方法主要包括以下几个步骤:

1. 制备金属薄膜:将金属薄膜沉积在玻璃或石英基底上,常用的金属有银、铜、铝等。

2. 制备功能化自组装单分子膜:将自组装单分子膜沉积在金属薄膜表面,常用的自组装单分子膜有巯基、羧基、氨基等。

3. 固定生物分子:将生物分子固定在自组装单分子膜上,常用的生物分子有抗体、DNA、酶等。

4. 测量:将样品溶液滴在生物分子上,通过测量样品与生物分子的相互作用引起的共振角位移,来检测样品中的分子浓度、分子结构等信息。

应用

表面等离子体共振传感器在生物医学、环境监测、食品安全等领域有着广泛的应用。

1. 生物医学:表面等离子体共振传感器可以用于检测血液中的生物分子,如蛋白质、DNA等,从而实现早期诊断和治疗。

2. 环境监测:表面等离子体共振传感器可以用于检测水中的有害物质,如重金属、农药等,从而保障水质安全。

3. 食品安全:表面等离子体共振传感器可以用于检测食品中的有害物质,如农药残留、食品添加剂等,从而保障食品安全。

表面等离子体共振传感器具有高灵敏度、高选择性、快速、无需标记等优点,是一种非常有前途的生物传感器。

金属纳米粒子表面等离子体共振效应的调控及相关应用共3篇金属纳米粒子表面等离子体共振效应的调控及相关应用1金属纳米粒子表面等离子体共振效应的调控及相关应用近年来,金属纳米粒子(MNP)表面等离子体共振(SPR)效应已逐渐成为研究热点,因其在光子学、生物医学、化学传感、催化反应等领域中应用广泛。

SPR效应是指当光线入射到金属纳米粒子表面时,产生的表面等离子体波与外界光场耦合起来,导致金属粒子周围的局部电场强度增强,使得金属纳米粒子表面的吸收、散射和透射光谱发生变化。

本文将探讨MNP表面SPR效应的调控机制及其在生物医学中的相关应用。

MNP表面SPR效应主要受纳米粒子的形状、大小、组成、介质折射率等因素影响。

针对这些因素,有许多调控方法可供选择,例如通过操控化学合成工艺得到不同形状的MNP,通过表面修饰、合金化、掺杂等方式调节MNP的组成,以及通过改变所处介质的折射率影响SPR效应。

此外,利用表面增强拉曼散射(SERS)技术,可以通过在MNP表面修饰适当的稳定剂或分子探针,实现对SPR效应的精准操控和检测。

在生物医学领域中,MNP表面SPR效应不仅具有独特的物理化学性质,还能与生物分子发生特异性作用,因而被广泛应用于诊断、成像、药物传递等方面。

例如,通过控制MNP的大小和表面修饰,可以实现对癌细胞的选择性识别和破坏;在病毒检测和分离中,可以利用MNP表面的亲和分子与病毒包膜蛋白的结合作用,对病毒进行分离和检测,具有重要的临床应用前景。

此外,在化学传感和催化反应领域中,MNP表面SPR效应也被广泛应用。

例如,在化学传感中,表面修饰具有特定功能的分子探针的MNP可以实现对特定化学物质的灵敏和选择性检测;在催化反应中,通过表面修饰和控制组成,可以实现高效和可重复的催化反应过程,具有广泛的应用前景。

总之,MNP表面SPR效应的调控和应用在许多领域中具有重要意义,通过研究纳米粒子表面SPR效应的机制和调控方法,不仅可以丰富我们对纳米材料的认识,还可为设计新型纳米材料提供重要的指导。

表面等离子体共振技术及其在化学中的应用表面等离子体共振技术简介

表面等离子体共振(Surface Plasmon Resonance)技术是一种能够测定分子间相互作用的实验方法,利用了金属表面的等离子体

共振现象,实现了分子间的灵敏检测。

其原理是利用了固体表面

上的金属层,通过激光的照射产生等离子体共振,这种共振能使

得催化剂与其反应物相结合,从而实现表面分子间的相互作用。

表面等离子体共振技术在化学领域的应用

1.酶促反应机理

酶促反应是化学领域中常见的反应类型,此类反应具有灵敏性强、反应条件温和、催化效率高等优势,被广泛应用于药物生产、制备化学品等领域。

表面等离子体共振技术的应用可以实现对酶

促反应机理的深入研究,为其理论模型的建立和优化提供基础支持,从而提升酶催化反应的效率。

2.生物传感器

生物传感器是一种可以灵敏检测生物分子的装置,采用了表面等离子体共振技术的方法可以实现对样品中生物分子的检测和定量测定。

该方法极大地简化了传统生物分析方法的操作流程,极大地提升了检测灵敏度和准确性,适用于生命科学领域中的分子检测、药物筛选等领域。

3.化学反应动力学研究

化学反应动力学研究是化学领域中极为重要的研究内容之一,既包括了反应物的生成速率、反应过程中的化学周期等方面。

互补地应用表面等离子体共振技术可以对该类反应进一步探究,更好地理解反应机理、剖析反应速度等关键问题。

4.化学降解物的测定

化学降解是工业化学领域中一个重要的问题,如何准确地测量降解降之后的残留物,一直是化学领域中的难点问题之一。

利用表面等离子体共振技术,可以快速有效地检测工业化学反应中产生的化学物质,对降解物的鉴定提供了实验数据的支持。

结语

表面等离子体共振技术的应用拓宽了化学领域中分子间相互作用的研究方法。

未来,在技术不断发展壮大的背景下,表面等离子体共振技术的应用前景必将更加广阔。