影响研究与法国学派

- 格式:ppt

- 大小:1.12 MB

- 文档页数:22

一、基础知识绪论部分1、三大学派各自研究方法(图表)P20法国学派:影响研究美国学派:平行研究中国学派:跨文明研究2、三大学派理论体系可比性的侧重点法国学派:同源性美国学派:类同性中国学派:异质互补性3、课本所定义的比较文学跨越性研究范围P40跨国、跨学科、跨文明4、第一个全面系统阐述法国学派的理论代表(歌德)、最早提出世界文学概念的学者(英国的波斯奈特)、最早给比较文学下定义的学者(梵·第根)、美国学派向法国学派发起“挑战”的代表学者(韦勒克)第一章5、流传学研究的是文学关系,特征是实证性、认识论基础是实证主义P646、焦点式影响、辐射式影响、交叉式影响、循环式影响(举例子分辨) P697、从影响方式来看,渊源学的研究方式包括P78印象渊源研究、口传渊源研究、笔述渊源研究8、媒介学研究中,最重要的一种媒介、媒介学研究范畴P87-90最重要的媒介是文字资料媒介研究范畴包括个体媒介、团体媒介、文字资料媒介第二章9、文化过滤的含义包括P98、制约文学交流的因素P99、文学传播中最初始直接的文化过滤P102、引起文学变异的第一大要素P97文化过滤是指文学交流中接受者的不同的文化背景和文化传统对交流信息的选择、改造、移植、渗透作用。

具有三个方面的含义:1、接受者的文化构成。

2、接受过程中的主体性与选择性。

3、接受者对影响的反作用。

制约文学交流的因素有三:现实语境、传统文化因素的过滤作用;语言差异过滤作用;接受者文化心理过滤作用。

文学传播中最初始直接的文化过滤是语言的过滤作用。

引起文学变异的第一大要素是文化过滤10、译介学研究翻译文本的最终目的P114、译介学与传统翻译学的根本区别P112、译介学研究范畴P112深究文学交流中的深层问题对“如何界定翻译”的探索研究范畴:翻译理论、翻译文本、翻译史研究11、比较文学形象学中他者研究范围P127、形象学的研究范围P125-128、注视者创建他者形象的基础P125异国肖像、异国地理环境、异国人注视着、先见、身份、时间、他者、注视者与他者的关系注视者在构建他者形象时受到与他者相遇时的先见、身份、时间等因素的影响,这些构成了注视者创建他者形象的基础12、错误影响、负影(举例子分辨)P144。

一、比较文学的可比性,是相对于比较文学的学科目标所隐含的潜在可能性或研究成果所达到水平的一个程度量,是界定比较文学与其它学科的内在尺度.这种尺度具有主客观相统一的性质,并因时代的变迁、学派的不同而有所变动.比较文学的可比性原则,是在进行研究的实践过程中,为实现比较文学的学科目标和确保研究成果的可比性水准所应遵循的一些基本原则.二、三、比较文学作为一门学科兴起是在19世纪30年代,而在七、八十年代正式产生其繁荣则是在二战以后;二十世纪三四十年代以来,它在世界范围内引起了广泛的重视,并且得到了迅速的发展。

四、比较文学是超越国界的文学研究,是研究文学及其他学科的相互关系,如文学与诸种艺术(如绘画、雕刻、建筑、音乐等)的关系,文学与诸种社会科学(如政治、经济、社会等等)的关系。

简言之,比较文学是把一国的文学与另一国或多国的文学作比较的研究,以及把文学与其他表现方式作比较的研究。

如此,照任麦的看法,比较文学有二范畴。

其一是诸国文学间的比较研究,其二是文学与其他学科的比较研究。

美国派是承认这二范畴,但法国派仅承认第一范畴虽感兴趣,然却反对把第二范畴归入比较文学。

最大理由是:第一范畴与第二范畴的研究是截然不同的,没有什么有力的逻辑把两者连为一体而置于一名目下。

后者的研究,与其名之为比较文学,倒不如名之为比较艺术或和科际的比较研究。

把两者分开,才能眉目地见出比较文学的特质,才能使比较文学在大学院中成为一界定清晰富有尊严的学科,而非混杂不清的。

就比较文学的二大范畴而言,笔者是服膺于法国派。

比较文学有法国学派,有美国学派。

法国学派重影响研究:1歌德对法国文学的影响,西方是怎么发现和接受Dostoevski的,中国诗歌对日本和歌的影响如何,Whitman对郭沫若,英国浪漫派对徐志摩,法国象征派对戴望舒,或者T.S.Eliot等英国现代派对三十年代诗人的影响。

这个学派重事实源流,寻求各国文学间的相互联系。

影响研究务实,平行研究务虚。

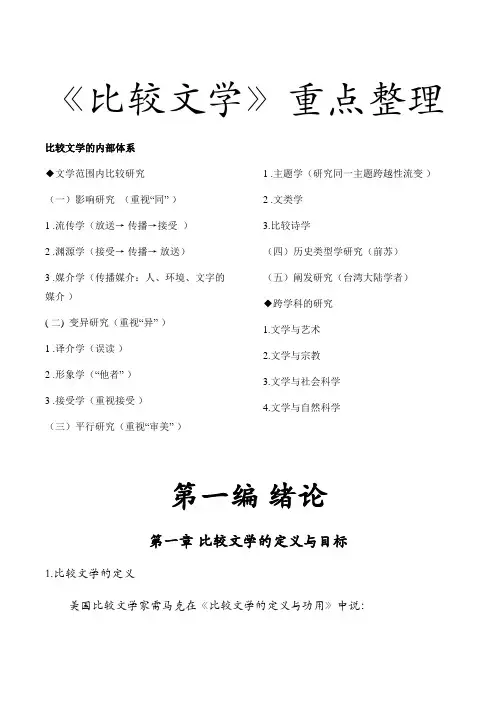

《比较文学》重点整理比较文学的内部体系◆文学范围内比较研究(一)影响研究(重视“同” )1 .流传学(放送→传播→接受)2 .渊源学(接受→传播→放送)3 .媒介学(传播媒介:人、环境、文字的媒介)( 二) 变异研究(重视“异” )1 .译介学(误读)2 .形象学(“他者” )3 .接受学(重视接受)(三)平行研究(重视“审美” )1 .主题学(研究同一主题跨越性流变)2 .文类学3.比较诗学(四)历史类型学研究(前苏)(五)阐发研究(台湾大陆学者)◆跨学科的研究1.文学与艺术2.文学与宗教3.文学与社会科学4.文学与自然科学第一编绪论第一章比较文学的定义与目标1.比较文学的定义美国比较文学家雷马克在《比较文学的定义与功用》中说:比较文学是超出一国范围之外的文学研究,并且研究文学与其他知识及信仰领域之间的关系,包括艺术(如绘画、雕刻、建筑、音乐)、哲学、历史、社会科学(如政治、经济、社会学)、自然科学、宗教等。

简言之,比较文学是一国文学与另一国或多国文学的比较,是文学与人类其他表现领域的比较。

(比较文学并不是简单的文学加比较,而是以跨越为前提,以开放性为特征的。

) 比较文学是跨民族、跨语言、跨文化、跨学科的文学研究。

2.民族文学:指的是在某个民族土壤上产生的具有自己独特的历史传统和民族特色的文学。

它受制于本民族的文化背景,由民族的政治、社会、心理、语言等条件所决定,同时也反映了本民族的审美心理和美学品格。

世界文学:包括中国文学之内的取得了经典地位的作品作家的总和。

第二章比较文学的历史与现状一、法国学派(影响研究)1.观点①提倡“影响研究”的方法;②崇尚实证,重视考据;③不重视作品的美学欣赏与文学批评;④在学科上,将比较文学困于纯文学范围之内,而在地域上则局限于欧洲,特别是西欧的不同民族文学之间的比较;⑤提出“总体文学”一说2.代表人物:①梵第根a.出版《比较文学论》,全面系统地总结了法国文学的成就,阐述了比较文学的理论、方法与历史。

比较文学概论复习整理比较文学概论复习整理一、总论1、诞生时间19世纪70年代末至90年代2、三个学派填空法国学派、美国学派、中国学派比较文学的三大学派及其基本特征法国学派,主张影响研究。

影响研究包括流传学、渊源学、媒介学、形象学等研究。

美国学派,主张平行研究,指研究那些没有明确直接的影响关系的两个或多个不同文化背景的文学现象。

平行研究还包括对文学与其他学科如哲学、宗教、心理学等之间的比较研究。

中国学派:以跨异质文明研究为基本特征,主张双向阐发研究。

3、可比性名词解释可比性就是比较研究对象中存在的一种研究文学规律的内在价值,是提供比较研究的可能,并保证比较研究得以有效进行的前提。

比较文学的可比性指的是在跨国家、跨学科和跨文明的比较文学研究中寻求同的学理依据,是比较文学研究赖以存在的逻辑上的可能性。

在比较文学发展的不同时期,这种学理依据是不断拓展的。

4、基本特征跨越性(跨国、跨学科、跨文明)5、四大研究领域实证性的文学影响研究、文学变异研究(语言、民族国家形象、文学文本、文化)、平行研究、总体文学研究二、文学关系与相互影响1、辩证关系科学性与审美性,实证性与非实证性,同源性与变异性2、流传学(起点到终点):传统的影响研究把影响的过程划分出放送、传播、接受这三个方面,要求对这三个方面进行具体的研究,描绘出“经过路线”。

流传学是站在“放送者”的角度,来对某个民族文学的作家、作品、文体,甚至是整个民族文学在国外的声誉、反响或影响,进行研究。

其研究的重点往往是放送者对接受者的影响。

3、渊源学(终点到起点,实证性、渊源性与文本性):渊源学是从接受的角度来研究某一文学作品的外来影响,研究它的题材、主题、思想、风格乃至艺术技巧等的来源。

研究者追根溯源,精心考证,探求它们的放送者,揭示其间的因果关系。

4、媒介学(路线与途径,可见性、实证性、流动性)不同国家之间所发生文学关系的中介过程的研究。

三、比较文学与翻译研究1、比较文学视野中的翻译名词解释是比较文学变异学中研究语言层面的变异的分支学科,它关注的是跨语际翻译过程中发生的种种语言变异现象,并探讨产生这些变异的社会、历史以及文化根源。

【法国学派】:法国一些比较文学学者以马力·伽列、梵·第根为代表,强调比较文学所研究的应该是不同国家的作家作品的“实际联系”,其根本特点是一切以事实为基础的实证主义信念,强调“事实”和“实证”。

【美国学派】:以学者亨利·雷马克为代表,扩大了比较文学的研究范围和对象,认为比较文学不仅是国与国之间文学的研究,也是文学与人类一切知识领域、学科领域的比较研究,即所谓跨学科研究。

【比较文学】:以寻求人类文学共通规律和民族特色为宗旨的文学研究,它是以世界文学的眼光,运用比较的方法,对各种文学关系进行的跨文化的研究。

【微观比较文学】:指的是对各种微观的文学关系进行跨文化研究,研究范围绝大多数是双边关系,即在范围上只涉及两个国家。

其作为具体文学现象的跨文化比较研究,以具体的作家作品、局部的或某一侧面的文学现象作为研究课题,着眼于具体的局部的个案的问题。

但具有一定局限性,其研究结论多为具体个案的,难以上升到具有普遍意义的理论高度。

【宏观比较文学】:以民族(国家)文学为最小单位,以世界文学为广阔平台的比较研究。

它以平行比较的方法总结概括个各族文学的特性,用传播研究与影响研究的方法揭示多民族文学之间因相互联系而构成的文学区域性,探讨由世界各国的广泛联系而产生的全球化、一体化的文学现象及发展趋势。

三个层次:1、“民族文学”或“国民文学”(平行比较法)2、区域文学研究(传播研究法——以实证研究为基础;影响研究法——以文本的审美分析为特征)3、世界文学研究【传播研究】:是建立在外在事实和历史事实基础上的文学关系研究,像法国学派所做的那样本质上是文学交流史的研究。

除非特别需要,一般不涉及对具体作家作品的分析判断,只关注其传播与交流情况。

适用对象:国际文学交流史或国际文学关系史。

从纵的历时角度看,主要研究范围是国际文学关系史。

从横向共时角度看,有很大现实意义和应用价值,主动分析接受传播的社会文化氛围和环境条件,从而成为文学传播的先导。

法国学者卡雷《法国作家和德国幻象》形象学的源头

先导

比较文学成为一门独立的学科之时就受到了孔德实证主义哲学的影响,法国学派的早期代表学者布吕纳提埃尔、泰克斯特、巴登斯贝格、梵第根等,虽然主张和见解各有侧重,但在注重事实考证方面却是如出一辙。

卡雷和基亚对影响研究颇有微词,但他们所倡导的异国形象研究在具体操作实践中,却不折不扣地应用实证主义的方法。

对初期的形象学研究来说,实证原则的优点和不足给于它的先天优势和历史局限性也是显而易见的。

法国学派的影响研究与实证主义方法实证主义哲学的产生是与世纪的时代问题紧密相联的。

法国大革命后,社会秩序的混乱和自然科学的巨大成就这两大极不和谐的时代特征,使得有丰富的自然科学知识和改造社会热情的孔德认为,只有参照自然科学的模式来改造和重整社会研究,使之科学化,并最终在理论上将自然知识和社会知识依照科学的原则统一起来,才能消除思想上的混乱,重建社会秩序。

由此,他倡导实证原则,规定一切科学(包括自然科学和社会科学)研究的对象只能是可观察、可检验的经验事实,而科学研究的任务就是客观精确地描述和系统逻辑地分析经验世界的实际运行,通过探寻不同现象之间的稳定关系达到发现支配事物运动变化的规律,从而作出合理预测。

在孔德看来,科学只注重“事实判断”,而不理会永无结果的“价值判断”。

科学理论是可以接受经验检验的,而那些不能接受经验检验的、以探索超验问题为特征的

“形而上学”,则必须从科学的领域中驱逐出去。

实证原则拒斥形而上学,强调客观事实的重要性,为摆脱当时充斥于社会领域的大量不切实际的空泛议论和抽象繁琐的无味推理,使社会研究趋向科学化,起到了不容低估的积极作用。

比较文学概论名词解说一:名词解说:1.流传学:传统的影响研究把影响的过程区分出放送、流传、接受这三个方面,要求对这三个方面进行详细的研究,描述出“经过路线”。

流传学是站在“放送者”的角度,来对某个民族文学的作家、作品、文体,甚至是整个民族文学在外国的名誉、反应或影响,进行研究。

其研究的要点常常是放送者对接受者的影响。

2.渊源学:传统的影响研究把影响的过程区分出放送、流传、接受这三个方面,要求对这三个方面进行详细的研究,描述出“经过路线”。

渊源学是从接受的角度来研究某一文学作品的外来影响,研究它的题材、主题、思想、风格以致艺术技巧等的本源。

研究者追根溯源,精心考据,探究它们的放送者,揭露此间的因果关系。

3 社会整体想象物:即指全社会对一个异国社会文化整体所做的阐释。

因为想象主体是生活在必定社会中的人,他们的思想必定遇到其所属文化的影响与限制,他们被其自己所属的文化烙上了激烈的特点。

当他们对另一个文化进行审察时,必定带有其社会整体想象的浓重印记。

4 影响研究法国学派所倡导的影响研究是比较文学最早的研究方法此后成为最早的研究方法之一其理论依照在于各国文学的发展都不是孤立的而是互相影响的。

“影响研究”。

因为各民族的文学之间,在历史上存在着大量的互相交往的联系,所以就出现了以下文学现象:日本的古典小说《源氏物语》中,就运用了许多中国唐朝诗人白居易的诗作;我国古典小说《西游记》中,孙悟空能七十二变,就汲取了印度佛经中神猴哈奴曼会三十六变的成分,孙悟空大闹天宫又发展了印度佛经《贤愚经》中顶生王闹天帝宫殿的故事;相传李白第一创作了《菩萨蛮》,但据考据,《菩萨蛮》是古代缅甸的乐调,经云南而传入中原;更早的《楚辞·离骚》,开头就是“帝高阳之苗裔兮,朕皇考曰伯庸。

摄提贞于孟陬兮,维庚寅吾以降”。

这难以理解的“摄提”、“孟陬”等词,有的专家研究以为,它们是从外国传入的星座译名,极可能是希腊文,也可能是撒马里亚语等。

第一章文学比较总论一、比较文学的定义:1、法国学派定义:比较文学是国际文学关系史,是跨国文学影响关系,反对平行比较研究,以实证性影响研究为基本特征。

代表人物:卡雷基亚樊第根主张:反对平行研究;研究国际文学关系;研究文学的影响关系评价:彻底否定平行研究,显得比较狭隘;其口号让比较文学偏离了文学比较;潜藏着一种法国中心主义、欧洲中心主义的文化沙文主义倾向问题的原因分析:学界对比较文学学科合理性的质疑和挑战;法国学者对比较文学学科科学性的理性反思与追寻;法国中心主义导致了法国学派的学科理论特征2、美国学派定义:比较文学把一国文学同另一国文学或几国文学进行比较,把文学和人类所表达的其他领域相比较。

韦勒克的《比较文学危机》是美国学派的宣言代表人物:雷马克《比较文学的定义与功能》韦勒克《比较文学的名称与性质》、《比较文学的定义与功能》基本特征:重视“文学性”,重视作品的文学欣赏与美学分析;高扬无影响、无实证的平行研究;提倡跨国界、跨学科的比较研究不足之处:研究范围界限划分比较模糊;主观随意性大;过分强调文学的美学价值平行研究的背景分析:学科理论的纠缠;民族主义动机;文化软实力的原因3、比较文学定义:比较文学是不同国家、不同文明、不同学科之间的跨越性文学比较研究,以同源性、类同性、异质性作为可比性的基础,即认同“求同”也强调“求异”,强调文学变异学研究核心理念:跨异质文明研究;文明变异学研究正式传入中国的标志:第一个是比较文学专著和论文的出现:1919年张锡深翻译日本学者本闻九雄的《文学研究法》;第二个是比较文学的讲座和课题的开设:1942年吴宓在东南大学开设的“中西诗之比较”等讲座(中国第一个比较文学的讲座)1979年钱钟书的《管锥编》出版,是中国比较文学的复苏标志;1985年中国比较文学文学会正式成立,《中国比较文学》杂志正是创刊,标志中国比较文学全面复兴。

代表人物:乐黛云《中西比较文学教程》曹顺庆:《比较文学教程》二、比较文学学科理论发展的历史比较文学发展阶段(涟漪式结构):欧洲阶段,比较文学的成形期;美洲阶段,比较文学的转型期;亚洲阶段,比较文学的拓展期。

一、填空(定义、可比性、学科话语、三同一原则)1. 比较文学的基本特征是:跨越性(跨国、跨文明、跨学科);四大研究领域是:实证性影响研究、文学变异研究、平行研究、总体文学研究。

2. 三大学派及其主要代表人物、代表作和代表观点:(1)法国学派:影响研究。

四大代表人物:巴尔登斯伯格、梵·第根、卡雷、基亚。

巴尔登斯伯格:《比较文学:名称与实质》,加强实证性,加强科学性,使比较文学研究落到实处,强调用具体材料支持研究。

第一个系统地采用严密的考证方法研究外国文学对法国文学影响的学者。

梵·第根:《比较文学论》,“比较”两个字应该全部摆脱美学含义,取得一个科学的含义;将比较文学研究划分为“物质”和“形态”两类,由此产生“流传学”、“媒介学”和“渊源学”。

第一个从理论上全面阐述法国学派观点的学者。

卡雷:《比较文学评论》,比较文学“精确化”工作,比较文学不是并列的平行比较,而是实证性的关系研究,是文学史的一个分支。

基亚:《比较文学》,坚持比较文学是“国际文学关系史”,重视不同民族作家之间的精神联系,这种精神联系必需是事实上存在而不是任意猜测。

(2)美国学派:平行研究。

代表人物:韦勒克、雷马克、韦斯坦因。

韦勒克:《比较文学的危机》,对法国学派只注重事实联系的研究方式发起攻击,主张进行跨学科和平行研究,把文学史、文学批评和文学理论综合在一起,正视“文学性”问题。

雷马克:《比较文学的定义和功用》,提出一个关于比较文学的定义,全面而集中地代表了美国学派的主张;批判法国学派“实证主义”保守态度,主张开展“跨学科研究”。

韦斯坦因:《比较文学与文学理论》,建立发展以“比较诗学”、“类型学”、“跨学科比较”为主,并拓展原属于影响研究的“主题学”、“文类学”等领域,扩展比较文学研究领域。

并未完全否定法国学派,将两者相结合,形成由“影响研究”和“平行研究”构成的欧美比较文学学科理论经典模式。

(3)中国学派:跨文明研究。

比较文学概论比较文学一、基础知识绪论部分1、三大学派各自研究方法(图表)法国学派:影响研究美国学派:平行研究中国学派:跨文明研究P202、三大学派理论体系可比性的侧重点:法国(同源性)美国(类同性)中国(异质性)P203、比较文学跨越性研究范围:跨国研究、跨学科研究、跨文明研究4、第一个全面系统阐述法国学派的理论代表——梵.第根;最早提出世界文学概念的学者——歌德;最早给比较文学下定义的学者——波斯奈特;美国学派向法国学派发起“挑战”的代表学者——韦勒克第一章5、流传学研究的是文学关系,特征是实证性,认识论基础是实证主义6、焦点式影响、辐射式影响、交叉式影响、循环式影响69-737、从影响方式来看,渊源学的研究方式包括:对“印象”渊源进行的研究、对口传渊源的研究、对笔述渊源的研究。

8、媒介学研究中最重要的一种媒介---文字资料媒介(1.个体媒介2.团体媒介3.文字资料媒介)媒介学研究范畴:媒介学的研究范围包括一国作品输入另一国之方式,作品流传的中介等。

第二章9、文化过滤的含义包括(1)接受者的文化构成。

(2)接受过程中的主体性与选择性。

(3)接受者对影响的反作用。

制约文学交流的因素:1)现实语境、传统文化因素对文学影响的文化过滤。

2)语言差异对文学影响的“文化过滤”。

3)接受者文化心理结构对外来文学的“文化过滤”。

引起文学变异的第一大要素:文化过滤文学传播中最初始直接的文化过滤?10、译介学研究翻译文本的最终目的:研究翻译的叛逆背后的文化因素译介学研究范畴:翻译理论研究、翻译文本研究、翻译文学史研究译介学与传统翻译学的根本区别?翻译研究不仅积极肯定翻译中的“创造性叛逆”,更进而提出翻译对原文的“不忠”是绝对的、必然的,而且这种“叛逆”与“不忠”往往携带着重要的文化意义。

因此,翻译研究不再将翻译的准确性作为自己要关注的问题,不再以忠实为标准对译本进行价值判断,不再将指导翻译实践、确立翻译规范作为自己的任务,不再沿袭“作者中心”与“原文中心”的传统思路,而是转向以译者、译文为中心,将翻译问题语境化,探讨充满误读、误译的翻译如何影响目标文化,产生种种误译的社会历史、文化的机制。

比较文学一、基础知识绪论部分1、三大学派各自研究方法〔图表〕法国学派:影响研究美国学派:平行研究中国学派:跨文明研究P202、三大学派理论体系可比性的侧重点:法国〔同源性〕美国〔类同性〕中国〔异质性〕P203、比较文学跨越性研究范围:跨国研究、跨学科研究、跨文明研究4、第一个全面系统阐述法国学派的理论代表——梵.第根;最早提出世界文学概念的学者——歌德;最早给比较文学下定义的学者——波斯奈特;美国学派向法国学派发起“挑战”的代表学者——韦勒克第一章5、流传学研究的是文学关系,特征是实证性,认识论基础是实证主义6、焦点式影响、辐射式影响、交叉式影响、循环式影响69-737、从影响方式来看,渊源学的研究方式包括:对“印象”渊源进行的研究、对口传渊源的研究、对笔述渊源的研究。

8、媒介学研究中最重要的一种媒介---文字资料媒介(1.个体媒介2.团体媒介3.文字资料媒介)媒介学研究范畴:媒介学的研究范围包括一国作品输入另一国之方式,作品流传的中介等。

第二章9、文化过滤的含义包括〔1〕接受者的文化构成。

〔2〕接受过程中的主体性与选择性。

〔3〕接受者对影响的反作用。

制约文学交流的因素:1〕现实语境、传统文化因素对文学影响的文化过滤。

2〕语言差异对文学影响的“文化过滤”。

3〕接受者文化心理结构对外来文学的“文化过滤”。

引起文学变异的第一大要素:文化过滤文学传播中最初始直接的文化过滤?10、译介学研究翻译文本的最终目的:研究翻译的叛逆背后的文化因素译介学研究范畴:翻译理论研究、翻译文本研究、翻译文学史研究译介学与传统翻译学的根本区别?翻译研究不仅积极肯定翻译中的“创造性叛逆”,更进而提出翻译对原文的“不忠”是绝对的、必然的,而且这种“叛逆”与“不忠”往往携带着重要的文化意义。

因此,翻译研究不再将翻译的准确性作为自己要关注的问题,不再以忠实为标准对译本进行价值判断,不再将指导翻译实践、确立翻译标准作为自己的任务,不再沿袭“作者中心”与“原文中心”的传统思路,而是转向以译者、译文为中心,将翻译问题语境化,探讨充满误读、误译的翻译如何影响目标文化,产生种种误译的社会历史、文化的机制。

《比较文学》复习题填空题:1、英文中的“比较文学”一词是1886年由波斯奈特在《比较文学》一书中给予确定并使用的。

2、比较文学作为一门学科最终诞生于19世纪70年代末至90年代。

3、比较文学诞生的标志是比较文学杂志的出现、比较文学理论著作的问世、比较文学作为一门正式的课程进入高等学校的课堂和比较文学学位论文与工具书的出现。

10、形象学的研究内容包括外部研究、内部研究两方面。

12、中国大陆第一部比较文学概论性著作是1984年卢康华、孙景尧所著的《比较文学导论》。

1、比较文学诞生的标志是比较文学杂志的出现、比较文学理论著作的问世、比较文学作为一门正式的课程进入高等学校的课堂和比较文学学位论文与工具书的出现2、中国的比较文学研究开始得比较早,但是形成一门独立的学科则是在20世纪80年代。

3、渊源学分为笔述的渊源,口传的渊源,印象的渊源,孤立(直线式)的渊源和集体的渊源。

4、当代文类学把文学作品分抒情类、叙事类和戏剧类三大类。

5、比较文学的可比性由文学性、跨越性和相容性三个条件组成。

2、中国的比较文学研究开始得比较早,但是形成一门独立的学科则是在20世纪80年代。

4、中国大陆第一部比较文学概论性著作是1984年卢康华、孙景尧所著的《比较文学导论》。

5、比较文学的变异研究包括文学变异和文化过滤、译介学、形象学、接受学和文学的他国化研究6、梵·第根的代表作是《比较文学论》。

1.比较文学是一种文学研究,它研究存在于不同文化中的不同文学之间的各种现象以及其间的各种关系。

2.研究一国之内的文学理论、文学批评和文学史被称为国别文学研究.4.文化发展是通过认同和离异两种作用来进行的。

5.比较文学是在19世纪末成为一门独立学科的。

以“比较文学”直接命名的第一本书出身新西兰奥克兰大英国文学教授波斯奈特之手。

这是比较文学学科的第一部专著。

6.戴克斯特最重要的贡献是使比较文学成为大学的一门学科7.梵第根是第一个全面阐述法国学派观点的人。

《比较文学》重点整理比较文学的内部体系◆文学范围内比较研究(一)影响研究(重视“同” )1 .流传学(放送→传播→接受)2 .渊源学(接受→传播→放送)3 .媒介学(传播媒介:人、环境、文字的媒介)( 二) 变异研究(重视“异” )1 .译介学(误读)2 .形象学(“他者” )3 .接受学(重视接受)(三)平行研究(重视“审美” )1 .主题学(研究同一主题跨越性流变)2 .文类学3.比较诗学(四)历史类型学研究(前苏)(五)阐发研究(台湾大陆学者)◆跨学科的研究1.文学与艺术2.文学与宗教3.文学与社会科学4.文学与自然科学第一编绪论第一章比较文学的定义与目标1.比较文学的定义美国比较文学家雷马克在《比较文学的定义与功用》中说:比较文学是超出一国范围之外的文学研究,并且研究文学与其他知识及信仰领域之间的关系,包括艺术(如绘画、雕刻、建筑、音乐)、哲学、历史、社会科学(如政治、经济、社会学)、自然科学、宗教等。

简言之,比较文学是一国文学与另一国或多国文学的比较,是文学与人类其他表现领域的比较。

(比较文学并不是简单的文学加比较,而是以跨越为前提,以开放性为特征的。

) 比较文学是跨民族、跨语言、跨文化、跨学科的文学研究。

2.民族文学:指的是在某个民族土壤上产生的具有自己独特的历史传统和民族特色的文学。

它受制于本民族的文化背景,由民族的政治、社会、心理、语言等条件所决定,同时也反映了本民族的审美心理和美学品格。

世界文学:包括中国文学之内的取得了经典地位的作品作家的总和。

第二章比较文学的历史与现状一、法国学派(影响研究)1.观点①提倡“影响研究”的方法;②崇尚实证,重视考据;③不重视作品的美学欣赏与文学批评;④在学科上,将比较文学困于纯文学范围之内,而在地域上则局限于欧洲,特别是西欧的不同民族文学之间的比较;⑤提出“总体文学”一说2.代表人物:①梵第根a.出版《比较文学论》,全面系统地总结了法国文学的成就,阐述了比较文学的理论、方法与历史。

可比性:之跨越性文学现象中,由于实际存在的各种内在联系,而具有的比较研究的可能和价值,是比较文学学科的理论根基,是客观存在而又有待我们发掘的。

文类学:对于文学形式的各个种类和类型以及文学风格的比较研究,通过历时的和共识的方法,了解文类发展的历史和基本特征,认识作家的独创和文学的民族传统、民族特征。

比较文学中的“文类学”,一方面是之在平行研究层面对文类的各种问题(包括“缺类”现象)进行跨民族、跨语言、跨文化甚至学科的理论整合,以寻求不同文类之间的相通性和相异性;另一方面指在影响研究层面对某些文类的跨国界流传,变异以及文类之间的相互影响的事实进行研究。

社会总体想象物:全社会对一个异国社会文化整体所做的阐释,因为想象主体是生活在一定社会中的人,他们的思想必然受到其他所属文化的影响与制约,他们被其自身所属的文化烙上了强烈的特征。

当他们对另一个文化进行审视时,必然带有其社会整体想象的浓厚印记。

媒介学:比较文学研究中对文学交流过程中起传递作用并实现文学交流的人和事物,它指一国文学对另一国文学,一个作家对另一个民族、国家文学产生影响这一事实的途径、方法和手段以及因果关系的研究。

这些媒介可以是翻译、评论,也可以是人员往来、国际会议。

比较诗学:是比较文学的研究领域之一,它从跨文化角度对不同民族不同文化体系的文学理论、文学批评进行的比较研究,用更广阔的研究视野和国际角度,以自觉地比较意识,超脱本民族的文化体系的“模子”站在更高层次上探求人类文学的“共同规律”。

情境研究:在比较文学中,情境指不同民族、不同国家的文学作品常见的一种典型格局,情景研究即对这些典型格局进行研究,特别似乎着力探讨这些情境怎样从一个国家民族传到另一个国家民族,从一个作家笔下传到另一个作家笔下,目的都是要揭示出这些情境中的具体变异及其过程,寻觅到这些情境的鲜明的时代色彩、民族特征和个人风格。

缺类研究:指一种文类在这个国家或民族文学中有,而在别的国家或民族文学中没有,或者一种文类在两个国家或民族都存在,在差异较大的现象,通过对两个缺类现象的探讨、分析来挖掘缺类现象背后的文化差异,以从一个更广阔的角度来审视,深入研究该文学的本质、源流以及各自的特点。