十二经络及原穴、络穴、输穴

- 格式:doc

- 大小:693.00 KB

- 文档页数:20

针灸典型用法原络配穴法,歌诀巧记原穴、络穴特定穴是指十四经中具有特殊治疗作用,并按特定称号归类的腧穴。

可分为10类,即主要分布在四肢肘膝关节以下的五输穴、原穴、络穴、郄穴、下合穴、八脉交会穴,在背腰和胸腹部的背俞穴、募穴,在四肢、躯干部的八会穴,以及全身经脉的交会穴。

今天给大家分享原穴、络穴原穴、络穴一、分布特点与组成脏腑原气输注、经过和留止于十二经脉四肢部的腧穴,称为原穴,又称“十二原”。

“原”含本原、原气之意,是人体生命活动的原动力、为十二经脉维持正常生理功能之根本。

十二原穴多分布于腕踝关节附近。

阴经的原穴与五输穴中的输穴同穴名、同部位,实为一穴,即所谓“阴经以输为原”“阴经之输并于原”阳经的原穴位于五输穴中的输穴之后,即另置一原。

十五络脉从经脉分出处各有1个穴,称之为络穴、又称"十五络穴”。

络,有联络、散布之意。

十二经脉的络穴位于四肢肘膝关节以下:任脉络穴尾位于上腹部;督脉络穴长强位于尾骶部;脾之大络大包穴位于胸胁部。

【十二原穴歌】肺原太渊大合谷,脾经太白胃冲阳;心原神门小腕骨,肾原太溪胱京骨;心包大陵焦阳池,肝原太冲胆丘墟。

【十五络穴歌】肺络列缺偏大肠,周络丰隆牌公布;心络通里小支正,膀胱飞扬肾大钟;心包内关焦外关,肝络盖沟胆光明;脾之大络是大包,络任鸠尾督长强。

(二)临床应用1.五脏有疾也,应出十二原针刺原穴调治脏腑经络虚实各证。

络穴能“一络通二经”,治相表里之经的病证。

2.原络配穴法是表里经配穴法的典型用法。

如肺经先病,先取其原穴太渊,大肠后病,再取该经络穴偏历。

反之,大肠先病,先取其原穴合谷,肺经后病,后取该经络穴列缺。

建议您看完了也保存一下。

不要私存,放到圈子里,让更多人知道吧!八卦手针学员10月22日分享。

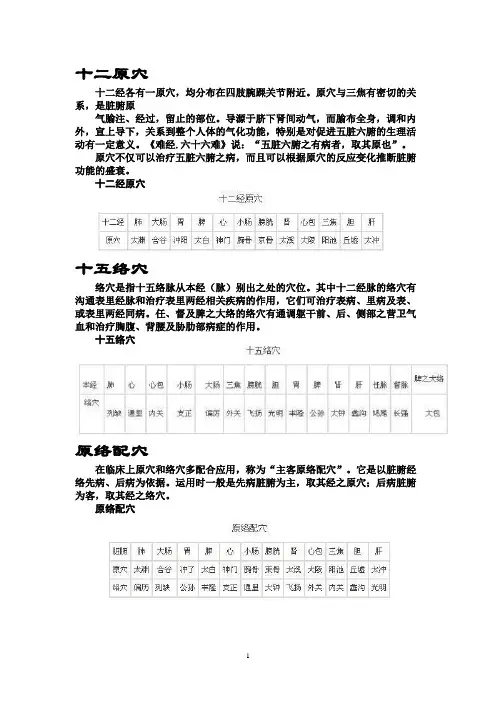

十二经各有一原穴,均分布在四肢腕踝关节附近。

原穴与三焦有密切的关系,是脏腑原气腧注、经过,留止的部位。

导源于脐下肾间动气,而腧布全身,调和内外,宣上导下,关系到整个人体的气化功能,特别是对促进五脏六腑的生理活动有一定意义。

《难经.六十六难》说:“五脏六腑之有病者,取其原也”。

原穴不仅可以治疗五脏六腑之病,而且可以根据原穴的反应变化推断脏腑功能的盛衰。

十二经原穴十五络穴络穴是指十五络脉从本经(脉)别出之处的穴位。

其中十二经脉的络穴有沟通表里经脉和治疗表里两经相关疾病的作用,它们可治疗表病、里病及表、或表里两经同病。

任、督及脾之大络的络穴有通调躯干前、后、侧部之营卫气血和治疗胸腹、背腰及胁肋部病症的作用。

十五络穴原络配穴在临床上原穴和络穴多配合应用,称为“主客原络配穴”。

它是以脏腑经络先病、后病为依据。

运用时一般是先病脏腑为主,取其经之原穴;后病脏腑为客,取其经之络穴。

原络配穴“郄”(qie)有空隙之意,郄穴是各经经气深聚的部位。

郄穴大多用于治疗本经循行部位及所属脏腑的急性病症。

归纳起来,阴经郄穴多治血证,阳经郄穴多治急性疼痛。

如咯血时,临床多选用孔最(肺经郄穴),胃痛时多选用梁丘(胃经郄穴)。

临床应用时,郄穴不仅用于治疗而且可以诊病。

当某脏腑有病变时,可按压郄穴进行检查,协助诊断。

郄穴共16个,十二经各有1个郄穴。

阴维脉、阳维脉、阴跷脉、阳跷脉也各有1郄穴,多分布于四肢肘膝部以下。

十六郄穴六腑下合穴下合穴是指手三阳穴腑之气下合于足三阳经的六个腧穴。

《灵枢.邪气脏腑病形》说:“荥输治外经,合治内腑”。

六腑下合穴包括足三阳经的合穴以及手三阳经合于足三阳经的3个腧穴。

共计6个。

六腑下合穴八会穴八会穴是指脏、腑、气、血、筋、脉、骨、髓等精气所会聚的腧穴,能治疗其病变。

《难经.四十五难》说:“热病在内者,取其会之气穴也”。

说明八会穴还能治疗某些热病。

1).脏会章门:又为脾募。

脾、胃合为后天之本,气血生化之源。

十二经络快速记忆法!

2016-09-06 并不hy摘自红杏林学院阅 185 转 37

转藏到我的图书馆微信分享:

QQ空间QQ好友新浪微博腾讯微博推荐给朋友

十二经络原穴络穴输血表

十二经络走向口诀

非大胃,比心小,光剩包,三单干(故事:包青天非大胃,胃比心还小,因其铁面无私,最后光剩下了他

一个人,展昭、王朝、马汉三个都单干去了)

(肺大胃脾心小胱肾包三胆肝)

十二经络原穴、络穴、输穴记忆口诀

●大合偏三渊缺肺(故事:大河偏了三米,导致深渊缺了肺)

(大肠经:合谷、偏历、三间;肺经:太渊、列缺、太渊)

●冲丰陷胃脾白公(故事:冲锋陷阵,饿了胃脾,白攻了)

(胃经:冲阳、丰隆、陷谷;脾经:太白、公孙、太白)

●小腕正后神通心(故事:上官小腕在皇后武则天正后面,神奇的通了她的心思)

(小肠经:腕骨、支正、后溪;心经:神门、通里、神门)

●京飞束膀肾溪钟(故事:鲸鱼飞到树旁边,肾太大,吸住了钟表)

(膀胱经:京骨、飞扬、束骨;肾经:太溪、大钟、太溪)

●焦阳外渚包陵内(故事:骄阳在外面煮包子,包子里面熟了)

(三焦经:阳池、外关、中渚;心包经:大陵、内关、大陵)

●胆墟光临肝冲蠡(故事:勾践卧薪尝胆,虚度光阴,临了,肝胆想照冲了范蠡)

(胆经:丘墟、光明、足临泣;肝经:太冲、蠡沟、太冲)

如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!。

作为一个初学者,在看到这么多的穴位要学习时,我的内心是极度拒绝的.穴位名词之间看起来又毫无联系关系,如果靠强背硬记来记忆,没几天可能又忘记了.之吉白夕凡创作

好在学习的师兄教我这些记忆办法,现在分享给有需要的小白学习者,希望对你们有帮忙.

下面是十二经络原穴络穴输血表,对应的12个时辰.

十二经络走向口诀

非大胃,比心小,光剩包,三单干

故事:包青天非大胃,胃比心还小,因其铁面无私,最后光剩下了他一团体,展昭、王朝、马汉三个都单干去了

(肺大胃脾心小胱肾包三胆肝)

十二经络原穴、络穴、输穴记忆口诀

● 大合偏三渊缺肺(故事:大河偏了三米,导致深渊缺了肺)

(大肠经:合谷、偏历、三间;肺经:太渊、列缺、太渊)

● 冲丰陷胃脾白公(故事:冲锋陷阵,饿了胃脾,白攻了)

(胃经:冲阳、丰隆、陷谷;脾经:太白、公孙、太白)

● 小腕正后神通心(故事:上官小腕在皇后武则天正后面,神奇的通了她的心思)

(小肠经:腕骨、支正、后溪;心经:神门、通里、神门)

● 京飞束膀肾溪钟(故事:鲸鱼飞到树旁边,肾太大,吸住了钟表)

(膀胱经:京骨、飞扬、束骨;肾经:太溪、大钟、太溪)

●焦阳外渚包陵内(故事:骄阳在外面煮包子,包子里面熟了)

(三焦经:阳池、外关、中渚;心包经:大陵、内关、大陵)

● 胆墟惠临肝冲蠡(故事:勾践卧薪尝胆,虚度光阴,临了,肝胆想照冲了范蠡)

(胆经:丘墟、光明、足临泣;肝经:太冲、蠡沟、太冲)。

十二经络(含高清图、动图、记忆口诀、内经原文)人体的十二经络:寅时气血注于肺,卯时大肠辰时胃,巳脾午心未小肠,申属膀胱酉肾位,戌时心包亥三焦,子胆丑肝各定位。

十二经脉的循行走向总的规律:手三阴经从胸走手,手三阳经从手走头,足三阳经从头走足,足三阴经从足走腹胸。

十二经脉循行交接规律:①、相表里的阴经与阳经在手足末端交接。

如手太阴肺经与手阳明大肠经交接于食指端。

②、同名的阳经与阳经在头面部交接。

如手阳明大肠经与足阳明胃经交接于鼻旁。

③、相互衔接的阴经与阴经在胸中交接。

手少阳三焦经穴位图三焦二三手少阳,关冲液门中渚旁。

阳池外关支沟转,会宗三阳四渎显。

天井清冷渊消泺,臑会肩髎天髎阔。

天牖翳风瘈脉青,颅息角孙耳门风。

和髎眉梢丝竹空。

三焦手少阳之脉,起于小指次指之端,上出两指之间,循手表腕,出臂外两骨之间,上贯肘,循臑外,上肩,而交出足少阳之后,入缺盆,布膻中,散落(络的通假字)心包,下膈,循属三焦。

支者,从膻中上出缺盆,上项,系(别本作侠)耳后直上,出耳上角,以屈下颊至䪼。

其支者,从耳后入耳中,出走耳前,过客主人前,交颊,至目锐眦。

是动则病耳聋,浑浑焞焞,嗌肿,喉痹。

是主气所生病者,汗出,目锐眦痛,颊痛,耳后、肩、臑、肘、臂外皆痛,小指次指不用。

为此诸病,盛则泻之,虚则补之,热则疾之,寒则留之,陷下则灸之,不盛不虚,以经取之。

盛者人迎大一倍于寸口,虚者人迎反小于寸口也。

足少阳胆经穴位图足少阳胆四四念,瞳子听会上关厌。

颅厘曲鬓率天冲,浮白窍阴完骨升。

本神阳白头临目,正营承灵脑空诉。

风池肩井渊腋部,辄筋日月京门肚。

带脉五枢维道居,环跳风市中渎膝。

阳陵阳交前外丘,光明阳辅悬钟悠。

丘墟临泣地五会,侠溪窍阴四趾外。

胆足少阳之脉,起于目锐眦,上抵头角,下耳后,循颈行手少阳之前,至肩上,却交出手少阳之后,入缺盆。

其支者,从耳后入耳中,出走耳前,至目锐眦后。

其支者,别锐眦,下大迎,合于手少阳,抵于䪼,下加颊车,下颈,合缺盆,以下胸中,贯膈,络肝,属胆,循胁里,出气街,绕毛际,横入髀厌中。

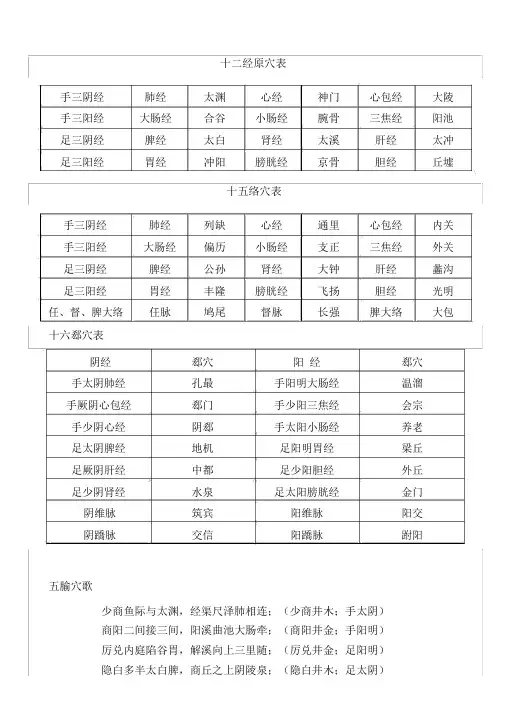

十二经原穴表手三阴经肺经太渊心经神门心包经大陵手三阳经大肠经合谷小肠经腕骨三焦经阳池足三阴经脾经太白肾经太溪肝经太冲足三阳经胃经冲阳膀胱经京骨胆经丘墟十五络穴表手三阴经肺经列缺心经通里心包经内关手三阳经大肠经偏历小肠经支正三焦经外关足三阴经脾经公孙肾经大钟肝经蠡沟足三阳经胃经丰隆膀胱经飞扬胆经光明任、督、脾大络任脉鸠尾督脉长强脾大络大包十六郄穴表阴经郄穴阳经郄穴手太阴肺经孔最手阳明大肠经温溜手厥阴心包经郄门手少阳三焦经会宗手少阴心经阴郄手太阳小肠经养老足太阴脾经地机足阳明胃经梁丘足厥阴肝经中都足少阳胆经外丘足少阴肾经水泉足太阳膀胱经金门阴维脉筑宾阳维脉阳交阴蹻脉交信阳蹻脉跗阳五腧穴歌少商鱼际与太渊,经渠尺泽肺相连;(少商井木;手太阴)商阳二间接三间,阳溪曲池大肠牵;(商阳井金;手阳明)厉兑内庭陷谷胃,解溪向上三里随;(厉兑井金;足阳明)隐白多半太白脾,商丘之上阴陵泉;(隐白井木;足太阴)少冲少府属于心,神门灵道少海寻;(少冲井木;手少阴)少泽前谷与后溪,阳谷小海小肠经;(少泽井金:手太阳)至阴通谷接束骨,昆仑委中膀胱经;(至阴井金;足太阳)涌泉然谷与太溪,复溜阴谷肾经遗;(涌泉井木;足少阴)中冲劳宫心包络,大陵间使传曲泽;(中冲井木;手厥阴)关冲液门中渚穴,支沟天井属三焦;(关冲井金;手少阳)窍阴侠溪足临泣,阳辅阳陵是胆经;(窍阴井金;足少阳)大敦行间太冲看,中封曲泉属于肝。

(大敦井木;足厥阴)六阴经五输穴五行配属表经脉井(木)荥(火)输(土)经(金)合(水)手手太阴肺经(金)少商鱼际太渊经渠尺泽三手厥阴心包经(君火)中冲劳宫大陵间使曲泽阴手少阴心经(火)少冲少府神门灵道少海足足太阴脾经(土)隐白多半太白商丘阴陵泉三足厥阴肝经(木)大敦行间太冲中封曲泉阴足少阴肾经(水)涌泉然谷太溪复溜阴谷经脉井(金)荥(水)输(木)经(火)合(土)手阳明大肠经(金)商阳二间三间阳溪曲池手三手少阳三焦经(相火)关冲液门中渚支沟天井穴阳手太阳小肠经(火)少泽前谷后溪阳谷小海穴足三足阳明胃经(土)厉兑内庭陷谷解溪足三里阳足少阳胆经(木)足窍阴侠溪足临泣阳辅阳陵泉足太阳膀胱经(水)至阴足通谷束骨昆仑委中十二募穴表脏腑募穴募穴脏腑肺中府膻中心包肝期门巨阙心胆日月中脘胃脾章门石门三焦肾京门关元小肠大肠天枢中极膀胱八会穴表脏会章门脾经募穴腑会中脘任脉气会膻中任脉血会膈俞膀胱经穴筋会阳陵泉胆经合穴脉会太渊肺经输穴骨会大杼膀胱经穴髓会绝骨(悬钟)胆经穴八脉交会穴表经属八穴通八脉会合部位足太阴公孙冲脉胃、心、胸手厥阴内关阴维手少阳外关阳维目外眦、颊、颈、耳后、肩足少阳足临泣带脉手太阳后溪督脉目内眦、项、耳、肩胛足太阳申脉阳跷手太阴列缺任脉胸、肺、膈、喉咙足少阴照海阴跷下合穴表手足三阳六腑下合穴手太阳小肠下巨虚手三阳阳明大肠上巨虚少阳三焦委阳太阳膀胱委中足三阳阳明胃足三里少阳胆阳陵泉。

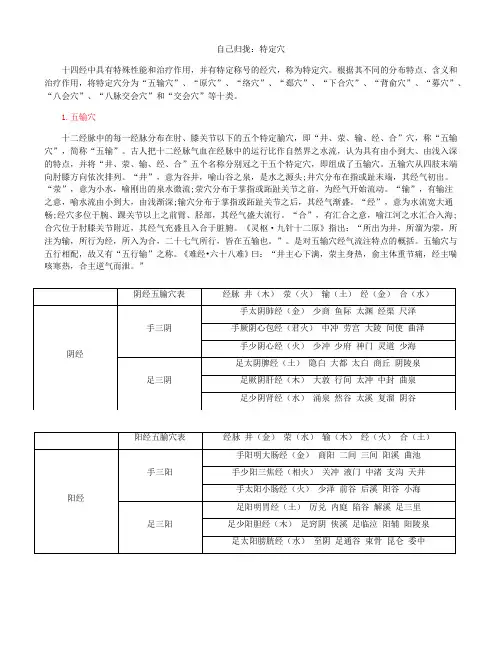

自己归拢:特定穴十四经中具有特殊性能和治疗作用,并有特定称号的经穴,称为特定穴。

根据其不同的分布特点、含义和治疗作用,将特定穴分为“五输穴”、“原穴”、“络穴”、“郄穴”、“下合穴”、“背俞穴”、“募穴”、“八会穴”、“八脉交会穴”和“交会穴”等十类。

1.五输穴十二经脉中的每一经脉分布在肘、膝关节以下的五个特定腧穴,即“井、荥、输、经、合”穴,称“五输穴”,简称“五输”。

古人把十二经脉气血在经脉中的运行比作自然界之水流,认为具有由小到大、由浅入深的特点,并将“井、荥、输、经、合”五个名称分别冠之于五个特定穴,即组成了五输穴。

五输穴从四肢末端向肘膝方向依次排列。

“井”,意为谷井,喻山谷之泉,是水之源头;井穴分布在指或趾末端,其经气初出。

“荥”,意为小水,喻刚出的泉水微流;荥穴分布于掌指或跖趾关节之前,为经气开始流动。

“输”,有输注之意,喻水流由小到大,由浅渐深;输穴分布于掌指或跖趾关节之后,其经气渐盛。

“经”,意为水流宽大通畅;经穴多位于腕、踝关节以上之前臂、胫部,其经气盛大流行。

“合”,有汇合之意,喻江河之水汇合入海;合穴位于肘膝关节附近,其经气充盛且入合于脏腑。

《灵枢·九针十二原》指出:“所出为井,所溜为荥,所注为输,所行为经,所入为合,二十七气所行,皆在五输也。

”。

是对五输穴经气流注特点的概括。

五输穴与五行相配,故又有“五行输”之称。

《难经•六十八难》曰:“井主心下满,荥主身热,俞主体重节痛,经主喘咳寒热,合主逆气而泄。

”十二脏腑原气输注、经过和留止于十二经脉的部位,称为原穴,又称“十二原”。

“原”含本原、原气之意,是人体生命活动的原动力,为十二经之根本。

十二原穴多分布于腕踝关节附近各有一个原穴,合为十二原穴。

阴经之原穴与五输穴中的输穴同穴名,同部位,实为一穴,即所谓“阴经以输为原”,“阴经之输并于原”。

阳经之原穴位于五输穴中的输穴之后,即另置一原。

原穴在临床上,可以治疗各自所属脏、腑病变,也可以根据原穴的反应变化,推测脏腑功能的盛衰。

五腧穴、原穴、络穴、郄穴、俞穴、募穴、八会穴特定穴:十四经中具有特殊性能和治疗作用,并有特定称号的腧穴即为特定穴。

根据其不同的分布特点、含义和治疗作用,分成“五腧穴”、“原穴”、“络穴”、“郄穴”、“下合穴”、“俞穴”、“募穴”、“八会穴”、“八脉交会穴”和“交会穴”等。

特定穴是指十四经中具有特殊治疗作用,并有特定称号的腧穴。

包括在四肢肘、膝以下的五输穴、原穴、络穴、郄穴、八脉交会穴、下合穴;在胸腹、背腰部的背俞穴、募穴;在四肢躯干的八会穴以及全身经脉的交会穴。

五腧穴十二经在肘膝关节以下各有五个重要经穴,分别名为井、荥、输、经、合,合称“五腧”。

有关记载首见于《灵枢?九针十二原》:“以上下所出为井、所溜为荥、所注为腧、所行为经、所入为合”。

但并未指出具体穴名和部位。

《灵枢?本输》则详细地阐明了各经井、荥、输、经、合各穴的名称和具体位置,唯独没有手少阴心经,其后《甲乙》才补充完备。

古人把经气运行过程用自然界的水流由小到大,由浅入深的变化来形容,把五腧穴按井、荥、输、经、合的顺序,从四肢末端向肘、膝方向依次排列。

“井”穴多位于手足之端,喻作水的源头,是经气所出的部位,即“所出为井”。

“荥”穴多位于掌指或跖趾关节之前,喻作水流尚徽,萦迂未成大流,是经气流行的部位,即“所溜为荥”。

“输”穴多位于掌指或跖趾关节之后,喻作水流由小而大,由浅注深,是经气渐盛,由此注彼的部位,即“所注为输”。

“经”穴多位于腕踝关节以上,喻作水流变大,畅通无阻,是经气正盛运行经过的部位,即“所行为经”。

“合”穴位于肘膝关节附近,喻作江河水流汇入湖海,是经气由此深入,进而会合于脏腑的部位,即“所入为合”。

五腧穴是常用要穴,为古今医家所重视。

临床上如井穴可用于治疗神志昏迷;荥穴可用于治疗热病;输穴可用于治疗关节痛;经穴可用于治疗喘咳;合穴可用于治疗六腑病证等,就是《难经?六十八难》所说“井主心下满,荥主身热,俞主体重节痛,经主喘咳寒热,合主逆气耳泄”的具体应用。

十五络穴表

五腧穴歌

少商鱼际与太渊,经渠尺泽肺相连;(少商井木;手太阴)商阳二间接三间,阳溪曲池大肠牵;(商阳井金;手阳明)厉兑内庭陷谷胃,解溪向上三里随;(厉兑井金;足阳明)

隐白大都太白脾,商丘之上阴陵泉;(隐白井木;足太阴)

少冲少府属于心,神门灵道少海寻;(少冲井木;手少阴)

少泽前谷与后溪,阳谷小海小肠经;(少泽井金:手太阳)

至阴通谷接束骨,昆仑委中膀胱经;(至阴井金;足太阳)

涌泉然谷与太溪,复溜阴谷肾经遗;(涌泉井木;足少阴)

中冲劳宫心包络,大陵间使传曲泽;(中冲井木;手厥阴)

关冲液门中渚穴,支沟天井属三焦;(关冲井金;手少阳)

窍阴侠溪足临泣,阳辅阳陵是胆经;(窍阴井金;足少阳)

大敦行间太冲看,中封曲泉属于肝。

(大敦井木;足厥阴)六阴经五输穴五行配属表。

十二经络快速记忆法!

2016-09-06 并不hy摘自红杏林学院阅185 转37

转藏到我的图书馆微信分享:

QQ空间QQ好友新浪微博腾讯微博推荐给朋友

十二经络原穴络穴输血表

十二经络走向口诀

非大胃,比心小,光剩包,三单干(故事:包青天非大胃,胃比心还小,因其铁面无私,最后光剩下了他

一个人,展昭、王朝、马汉三个都单干去了)

(肺大胃脾心小胱肾包三胆肝)

十二经络原穴、络穴、输穴记忆口诀

●大合偏三渊缺肺(故事:大河偏了三米,导致深渊缺了肺)

(大肠经:合谷、偏历、三间;肺经:太渊、列缺、太渊)

●冲丰陷胃脾白公(故事:冲锋陷阵,饿了胃脾,白攻了)

(胃经:冲阳、丰隆、陷谷;脾经:太白、公孙、太白)

●小腕正后神通心(故事:上官小腕在皇后武则天正后面,神奇的通了她的心思)

(小肠经:腕骨、支正、后溪;心经:神门、通里、神门)

●京飞束膀肾溪钟(故事:鲸鱼飞到树旁边,肾太大,吸住了钟表)

(膀胱经:京骨、飞扬、束骨;肾经:太溪、大钟、太溪)

●焦阳外渚包陵内(故事:骄阳在外面煮包子,包子里面熟了)

(三焦经:阳池、外关、中渚;心包经:大陵、内关、大陵)

●胆墟光临肝冲蠡(故事:勾践卧薪尝胆,虚度光阴,临了,肝胆想照冲了范蠡)

(胆经:丘墟、光明、足临泣;肝经:太冲、蠡沟、太冲)

(注:专业文档是经验性极强的领域,无法思考和涵盖全面,素材和资料部分来自网络,供参考。

可复制、编制,期待你的好评与关注)。

原穴12、络穴15个要记牢原络配穴法一、原穴,脏腑原气经过和留止的腧穴。

十二经在人体的腕、踝关节处各有一个原穴,又称:十二原。

阴经的原穴,就是本经五输穴的输穴;阳经则另有穴位。

原,根源。

先天之气与遗传之气,为原气。

导源于肾(包括命门),藏于丹田(关元穴),是人体活动的原动力,也是十二经维持正常生理功能的根本。

人身的十二经脉与三百六十五穴,接受五脏之气的灌溉与滋润,五脏的原穴乃五脏的原气集中与汇聚之处,所以各经的原穴,对各经的脏腑乃具有重要作用。

选穴时选用原穴,可以激发原气,调动体内的正气以抗御病邪,从而调整脏腑经络的虚实病变。

如:咳嗽取肺之原穴太渊、心痛心悸取心包之原穴大陵,都有很好的效果。

人体某一脏腑发生病变,邪气首先在其所属本经上流溢,当邪气不断增多,本经容纳不下时,邪气就会通过络穴流向与本经相表里的经脉。

1、太渊穴为肺经腧穴。

肺朝百脉,脉会太渊;该穴位处手内横纹凹陷地,动脉搏动处(中医在此把脉)。

功能为止咳化痰,扶正祛邪,通调血脉。

主治咳嗽,气喘,咯血,胸痛,咽喉肿痛,无脉症,手腕痛。

呼吸系统疾病:扁桃体炎,肺炎。

冲阳穴,针灸穴位名,乃是足阳明胃经的原穴。

在足背最高处,当拇长伸肌腱和趾长伸肌腱之间,足背动脉搏动处。

在趾长伸肌腱外侧;有足背动、静脉及足背静脉网;当腓浅神经的足背内侧皮神经第二支本干处,深层为腓深神经。

冲阳。

冲,穴内物质运动之状。

阳,阳气。

该穴名意指本穴的地部经水气化冲行天部。

功用:和胃化痰,通络宁神。

主治:精神神经系统疾病:面神经麻痹,眩晕;消化系统疾病:胃痉挛,胃炎;运动系统疾病:风湿性关节炎,足扭伤;牙痛等。

2、太白穴:脾经上的原穴。

在足内侧缘,当足大趾本节(第1跖趾关节)后下方赤白肉际凹陷处。

主治胃痛,腹胀,呕吐,呃逆,肠鸣,泄泻,痢疾,便秘,脚气,痔漏等。

指压太白穴可治疗湿疹。

公孙:脾经的络穴,位于人体的足内侧缘,当第一跖骨基底部的前下方,即太白穴的下一个穴位。

主治呕吐,胃痛腹痛,泄泻痢疾。

配中脘穴、内关穴治胃酸过多、胃痛。

3、腕骨穴:简便取穴法:沿后溪穴赤白肉际向上推,有高骨挡住,凹陷中即是。

主治:头痛,项强,耳鸣耳聋,目翳,肩臂疼痛麻木,腕痛,指挛,胁痛,热病汗不出,口腔炎,黄疸,消渴,糖尿病,瘛疭,惊风,疟疾。

支正:小肠经络穴,位于前臂背面尺侧,当阳谷与小海的连线上,腕背横纹上5寸。

主治头痛,目眩,热病,癫狂,项强,肘臂酸痛。

4、京骨:膀胱经之原穴。

位置在足外侧,第5跖(zhi)骨粗隆下缘赤白肉际处。

取法:正坐垂足着地或俯卧位,在足跗外侧,第五跖骨粗隆下,赤白肉际处取穴。

功用:清热止痉,明目舒筋。

主治:头痛,项强,目翳,癫痫,腰痛。

5、大陵:心包经的输穴和原穴,位于手掌的太渊和神门之间,腕掌横纹的中点处。

主治心痛,心悸,胃痛,呕吐,惊悸,癫狂,痫证,胸胁痛,腕关节疼痛,喜笑悲恐。

6、阳池(三焦经原穴):在腕背横纹中,主治头痛、目赤肿痛、耳聋、喉痹等头面五官疾患;腕痛;消渴、疟疾;女性手脚冰凉。

7、丘墟:胆经原穴,位于足外踝的前下方,当趾长伸肌腱的外侧凹陷处,丘墟据历代针灸文献记载,丘墟穴主治颈项痛、腋下肿、胸胁痛、下肢痿痹、外踝肿痛、疟疾、疝气、目赤肿痛、目生翳膜、中风偏瘫等。

光明穴:胆经的络穴,光明穴位于人体的小腿外侧,当外踝尖上5寸,腓骨前缘。

编辑本段解剖在趾长伸肌和腓骨短肌之间;有胫前动、静脉分支;布有腓浅神经。

编辑本段主治疾病目痛,夜盲,乳胀痛,膝痛,下肢痿痹,颊肿。

8、偏历:大肠经络穴,两手虎口交叉,当中指尽处是穴。

主治:鼻衄,耳聋,耳鸣,目赤,齿痛,咽9、通里:心经的络穴,位于前臂掌侧,当尺侧腕屈肌腱的桡侧缘,腕横纹上1寸。

主治心悸,怔仲,暴喑,舌强不语,腕臂痛。

10、飞扬:膀胱经之络穴,穴义:膀胱经气血在此吸热后向上飞扬。

功用:清热安神,舒筋活络。

位置:昆仑直上7寸,承山外下方1寸。

主治:风湿性关节炎,痔疮,膀胱炎,癫痫,眩晕等。

11、大钟:肾经的络穴。

大钟古指编钟,该穴名意指肾经经水在此如瀑布从高处落下。

本穴物质为太溪穴传来的地部经水,在本穴的运行为从高处流落低处,如瀑布落下一般,声如洪钟,故名。

太钟名意与大钟同。

肾经络穴。

本穴气血的运行变化是经水由高处落入低处,经水落下时散发出大量的水湿气体,水湿气体吸热后飘散于穴外,本穴有联络它经气血的作用,故为肾经络穴。

编辑本段运行规律一是吸热后循肾上行,二是吸热后别走膀胱经。

编辑本段标准定位在足内侧,内踝后下方,当跟腱附着部的内侧前方凹陷处。

编辑本段取法正坐或仰卧位,平太溪下0.5寸,当跟腱附着部的内侧凹陷处取穴。

12、蠡沟:肝经的络穴,定位:正坐或仰卧。

在小腿内侧,当足内踝尖上5寸,胫骨内侧面的中央。

主治:胫部酸痛;月经不调,阴痒,阴挺,疝气,睾丸肿痛;子宫内膜炎,子宫脱垂。

小便不利,遗尿,月经不调,带下,下肢痿痹。

13、鸠尾:为任脉之络穴。

位于脐上七寸。

可消除疲劳、治疗晕车晕船、可以缓解焦躁性格等。

此穴位为人体任脉上的主要穴道之一。

14、大包——脾之大穴的络穴。

在侧胸部,腋中线上,当第6肋间隙处。

〖作用〗宣肺理气,宽胸益脾。

〖主治〗气喘,哮喘,胸闷,心内膜炎,胸膜炎,肋间神经痛,胸胁病等呼吸系统疾病,全身疼痛,四肢无力,食多身瘦。

每天坚持按摩该穴位,具有丰胸美容的效果,具体方法如下:首先,双手按住大包穴后,从胸外侧向内推压胸部三十六次;其次,手掌按住大包穴,再旋转推压三十六次;最后,用手指搓揉大包穴三十六次。

二、络穴的功能——久病入络相表里的经脉,他们是通过络穴联系在一起的。

十二经脉在体内与脏腑相联属,其中阴经属脏主里,阳经属腑主表,一脏配一腑,一阴配一阳,形成脏腑、阴阳、表里关系。

其中:手太阴肺经与手阳明大肠经相表里;足阳明胃经和足太阴脾经相表里;手少阴心经与手太阳小肠经相表里;足太阳膀胱经与足少阴肾经相表里;手厥阴心包经与手少阳三焦经相表里;足少阳胆经与足厥阴肝经相表里。

这些表里经在生理上相互联系,病变时相互影响,治疗时相互为用。

我们经常挂在口边的词:肝胆相照就是这种表现。

相表里的经脉,他们是通过络穴联系在一起的。

这样不难看出,络穴在选穴时的重要性。

常言道:久病入络,也是说明这一点。

我们的先民早就发现这一现象,并且依之来治病保健。

同时和原穴一起,这就是原络配穴法。

络穴,是人本十四经(加上任脉与督脉)在其经脉分出的部位各有一个腧穴,称为络穴。

十二正经的络穴,分布在肘、膝关节以下,加上任督二脉和脾之大络,总称十五络穴。

络脉,是正经脉的一道分支,是维系十二经脉阴阳经气交换相互平衡的重要途径,犹如运输线只有宽广的大道来输送是不够的,还需要一些分支出的小道予以弥补不足,才能循环运输畅通无阻。

络穴,就是这些分支处的交通枢纽。

络穴除了主治本经病证外,也主治本经和表里经循行所过部位及其归属脏腑的疾患。

可以单独使用,也可以相配使用。

用原络配穴,一般取先病之经的原穴和后病之经的络穴。

十五络脉者,实者必见,虚者必下。

由此说明络脉的实证是血壅血瘀而使血液循环受阻,故在表体可能见到——特别是在四肢部位易于见到络脉的显露结滞郁血现象;络脉的虚证,为络脉内的血液不足、其络脉空虚而血液循环亦差,故络脉必然显得“虚软下萎”,所以在皮肤的表面就不易见到。

治疗络脉的实证、可用三棱针点刺络脉的“结处”(即特别突出外显的紫黑点)放血,使黑色的血液流出,如血转变为红颜色时而止,如出不止可用酒精棉球按压针孔其血即止,体弱者当少量出血隔两日再放,以防出血量多而发昏,可用三至五次酌情放血处治为宜。

对治疗络脉的虚证。

应该用药物补血活络治疗较好。

如用经络疗法当采用温灸法,或采用传热疗法及药物温熨法为宜。

凡是在腰部和手足四肢之处患有“风寒湿痹”的疼痛,或因“跌打损伤”的疼痛,若经久治不愈应检察四肢处络脉“有无阻塞现象”。

手三阴经:手太阴肺经、手厥阴心包经、手少阴心经手三阳经:手阳明大肠经、手少阳三焦经、手太阳小肠经足三阳经:足阳明胃经、足少阳胆经、足太阳膀胱经足三阴经:足太阴脾经、足厥阴肝经、足少阴肾经走向:手之三阴经从胸走手;手之三阳经从手走头;足之三阳经从头走足;足之三阴经从足走腹。

《灵枢•本输》:“凡刺之道,必通十二经络之所终始。

”1、十二经络表里关系2、十二经络的连接顺序歌诀寅时气血注于肺卯时大肠辰时胃巳脾午心未小肠申属膀胱酉肾位戌时心包亥三焦子胆丑肝各定位3、十二经络原穴、络穴、输穴对应表(重中之重)4、十二经络及原穴、络穴、输穴位置手太阴肺经(寅时:3-5点):从胸走手起始于中焦胃部,向下络于大肠,回过来沿着胃上口,穿过膈肌,属于肺脏。

从肺系--气管、喉咙部横出腋下(中府、云门),下循上臂内侧,走手少阴,手厥阴经之前(天府、侠白),下向肘中(尺泽),沿前臂内侧桡骨边缘(孔最),进入寸口--桡动脉搏动处(经渠、太渊),上向大鱼际部,沿边际(鱼际),出大指的末端(少商)。

支脉:从腕后(列缺)走向食指内(桡)侧,出其末端,接手阳明大肠经。

本经一侧11穴(左右两侧共22穴)其中9穴分布于上肢掌面桡侧,2穴在前胸上部,首穴中府,末穴少商。

主治:呼吸系统病症及本经脉所经过部位的病症。

● 本经穴位:中府、云门、天府、侠白、尺泽、孔最、列缺、经渠、太渊、鱼际、少商。

● 原穴:太渊(腕横纹桡侧端,挠动脉挠侧凹陷中)● 络穴:列缺(腕横纹上1.5寸,前臂挠侧缘)● 输穴:太渊(腕横纹桡侧端,挠动脉挠侧凹陷中)手阳明大肠经(卯时:5-7点):从手走头从食指末端起始(商阳),沿食指桡侧缘(二间、三间),出第一、二掌骨间(合谷)、进入两筋(拇长伸肌腱和拇短伸肌腱)之间(阳溪),沿前臂桡侧(偏历、温溜、下廉、上廉、手三里),进入肘外侧(曲池、肘髎),经上臂外侧前边(手五里、臂臑),上肩,出肩峰部前边(肩髃、巨骨,会秉风),向上交会颈部(会大椎),下入缺盆(锁骨上窝),络于肺,通过横膈,属于大肠。

手阳明大肠经是和肺经关系非常密切的经脉。

呼吸系统有疾病时,以大肠经上的曲池穴位为治疗点,是经常使用的疗法。

大肠经发生异常时,会有牙痛、鼻塞、口干渴、喉咙肿等症状出现。

若压迫肩膀至手臂之部位时,亦会有疼痛感。

末穴迎香。

主治胃、肠等腹部疾病,神经精神方面病症,某些热性病,眼、耳、口、牙、鼻、咽喉等器官病症,以及本经脉所过部位之病症。

● 本经穴位:商阳、二间、三间、合谷、阳溪、偏历、温溜、下廉、上廉、手三里、曲池、肘髎、手五里、臂臑、肩髃、巨骨、天鼎、扶突、口禾髎、迎香● 原穴:合谷(在手背,第1、2掌骨间,当第2掌骨挠侧的中点处)● 络穴:偏历(屈肘背面挠侧,腕横纹上3寸)● 输穴:三间(握拳,在第2掌骨小头挠侧后缘凹陷中)足阳明胃经(辰时:7-9点):从头走足从鼻旁开始(会迎香),交会鼻根中,旁边会足太阳经(会睛明),向下沿鼻外侧(承泣、四白),进入上齿槽中(巨髎),回出来夹口旁(地仓)环绕口唇(会人中),向下交会于颏唇沟(会承浆);退回来沿下颌出面动脉部(大迎),再沿下颌角(颊车),上耳前(下关),经颧弓上(会上关、悬厘、颔厌),沿发际(头维),至额颅中部(会神庭)。