苏武传课文分析

- 格式:ppt

- 大小:1.08 MB

- 文档页数:37

高二文言文苏武传课文原文及翻译1.原文篇一武字子卿,少以父任,兄弟並为郎,稍迁至栘中厩监。

时汉连伐胡,数通使相窥观。

匈奴留汉使郭吉、路充国等前后十余辈。

匈奴使来,汉亦留之以相当。

天汉元年,且鞮侯单于初立,恐汉袭之,乃曰:“汉天子,我丈人行也。

”尽归汉使路充国等。

武帝嘉其义,乃遣武以中郎将使持节送匈奴使留在汉者;因厚赂单于,答其善意。

武与副中郎将张胜及假吏常惠等,募士、斥候百余人俱。

既至匈奴,置币遗单于。

单于益骄,非汉所望也。

方欲发使送武等,会缑王与长水虞常等谋反匈奴中。

缑王者,昆邪王姊子也,与昆邪王俱降汉,后随浞野侯没胡中。

及卫律所降者,阴相与谋劫单于母阏氏归汉。

会武等至匈奴。

虞常在汉时,素与副张胜相知,私候胜,曰:“闻汉天子甚怨卫律,常能为汉伏弩射杀之。

吾母与弟在汉,幸蒙其赏赐。

”张胜许之,以货物与常。

后月余,单于出猎,独阏氏子弟在。

虞常等七十余人欲发;其一人夜亡,告之。

单于子弟发兵与战,缑王等皆死,虞常生得。

单于使卫律治其事。

张胜闻之,恐前语发,以状语武。

武曰:“事如此,此必及我。

见犯乃死,重负国!”欲XX,胜、惠共止之。

虞常果引张胜。

单于怒,召诸贵人议,欲杀汉使者。

左伊秩訾曰:“即谋单于,何以复加?宜皆降之。

”单于使卫律召武受辞,武谓惠等:“屈节辱命,虽生,何面目以归汉!”引佩刀自刺。

卫律惊,自抱持武,驰召医。

凿地为坎,置煴火,覆武其上,蹈其背以出血。

武气绝,半日复息。

惠等哭,舆归营。

单于壮其节,朝夕遣人候问武,而收系张胜。

武益愈,单于使使晓武,会论虞常,欲因此时降武。

剑斩虞常已,律曰:“汉使张胜,谋杀单于近臣,当死。

单于募降者赦罪。

”举剑欲击之,胜请降。

律谓武曰:“副有罪,当相坐。

”武曰:“本无谋,又非亲属,何谓相坐?”复举剑拟之,武不动。

律曰:“苏君!律前负汉归匈奴,幸蒙大恩,赐号称王;拥众数万,马畜弥山,富贵如此!苏君今日降,明日复然。

空以身膏草野,谁复知之!”武不应。

律曰:“君因我降,与君为兄弟。

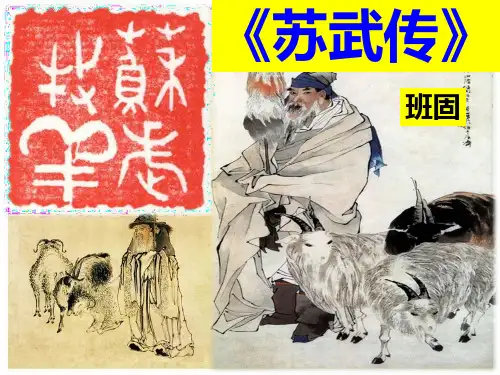

《苏武传》课文鉴赏自从班固的《汉书》问世以后,苏武的英名就反复出现在历代的诗词、散文、辞赋、戏曲、小说之中。

他的感天地、泣鬼神的爱国主义精神,一直为人们所称道。

《苏武传》附见于《汉书·李广苏建传》。

《李广传》基本上照录《史记·李将军列传》,《苏建传》只有短短几行,而《苏武传》则是班固倾全力为之的。

在《汉书》中,此传是最能显示班固塑造人物形象的艺术才华的优秀篇章之一。

全文共有十八个小节,外加一个赞语。

按苏武一生经历的主要关节,大致可以划为三个部分。

第一部分是第一、二两小节,写苏武奉命出使匈奴,以通和好。

第二部分共十二小节,写苏武在匈奴遇到意外情况而被扣留及后被放回的经过。

第三部分共四小节,写苏武返汉以后受尊宠的情形。

赞语主要表彰苏武的崇高品质。

苏武的出使,正当汉朝与匈奴的关系有所改善、两国矛盾有所缓和的时期。

匈奴方面先做出友好姿态,把以往扣留的汉朝使臣全部放回。

汉武帝为了答谢匈奴方面的好意,也采取了同样的行动,派苏武护送以往扣留在汉朝的匈奴使臣回国。

按常情而言,苏武是一个和平使者。

他的出使应该是愉快而顺利的,但事情的发展却出乎意料。

当时,匈奴恰巧发生了一次情节严重的谋反事件。

谋反者的首领缑王计划绑架匈奴单于的母亲阏氏,投奔汉朝。

谋反者的另一首领虞常原是汉臣,他企图刺杀叛汉降敌、当了匈奴大臣的卫律。

他把这个想法告诉了副使张胜。

张胜没有向苏武报告,私下支持他们的行动。

从国家关系上说,张胜的做法损害了汉朝的信义,有悖于两国通好的宗旨,使汉使处于理亏的地位。

虞常曾对张胜说:“闻汉天子甚怨卫律,常能为汉伏弩射杀之。

吾母与弟在汉,幸蒙其赏赐。

”可见其出发点并不是真正爱国。

缑王原是归附汉朝的匈奴贵族,他重新陷没匈奴中是因为汉武帝派他随浞野侯赵破奴去接应左大都尉。

左大都尉是匈奴贵人,他企图刺杀单于降汉。

单于及时粉碎了这一阴谋,并发兵俘获了赵破奴的军队。

这些不愉快的往事,本该随着两国关系的改善而不再重演,但缑王的思想没有跟上形势的发展,仍然重复上一次的冒险行动,结果兵败被杀,虞常被生擒。

《苏武传》教学设计解析XXX《苏武传》教案设计他山中学语文组XXX【教材分析】《苏武传》是新课标人教版语文必修4中的经典文章,是历史散文中的典范之作,选自中国汉代著名史学家班固的《汉书》。

研究这篇课文要重点了解《汉书》传记体作品的特征及主要表现手法,掌握重点实词和虚词,培养翻译能力。

文章篇幅较长,故事主要叙写了XXX被匈奴囚禁,与其贵族官宦的尖锐斗争,体现了XXX坚强不屈,重义守节,誓死捍卫国家尊严的情操。

教学时,要把握住故事的情节,双方斗争的手段与流程,以展现人物的高大形象,从而落实情感教育。

【学情分析】1.学生现有认知水平和能力基础分析:学生对《汉书》和班固不是很了解,从文学常识角度要做强调。

针对课文而言,学生已经具备了一定的文言语感,对文言实、虚词有一定的积累,这些有利于他们更好地走入文本语境。

但是,由于受到心智水平和认知经验的限制,在理解文意、深透解读文本方面还存在问题。

2.研究本课,学生可能存在的困难:文章涉及一些相关的历史事件,学生不甚了解,教师要简要介绍。

有部分晦涩专有名词,学生识读起来有困难。

双方的斗争策略和人物复杂的内心,需要教师引领分析。

【教学目标】1.知识目标:引导学生充分体味文章简洁整饬的语言、生动入微的细节。

掌握课文中出现的相关白话文知识。

2.能力目标:引导学生研究通过与《史记·廉颇蔺相如列传》作比较阅读,结合课外材料,体会《汉书》在艺术上继承《史记》所取得的成就。

3.德育目标:突出弘扬爱国主题,引导学生探讨新时代中如何继承XXX的伟大民族精神。

【教学方法】1.多媒体ppt课件展示,提高课堂效率。

2.课文较长,要充分布置课前预作业,引导学生结合书下注释了解文章大意。

13.引导自学,强调语言知识点,积累文言实词虚词,疏通文意。

4.课堂上大声朗读课文,培养文言文语感,激发阅读兴趣。

校对字音,落实语言知识点。

5.合作探讨,回答问题,把时间教给学生,注重互动;教师引领点拨,或强调补充。

12、苏武传一、整体把握《苏武传》是《汉书》中最出色的名篇之一,它记述了苏武出使匈奴,面对威胁利诱坚守节操,历尽艰辛而不辱使命的事迹,生动刻画了一个“富贵不能淫,威武不能屈”的爱国志士的光辉形象。

作者采用写人物传记经常运用的纵式结构来组织文章,以顺叙为主,适当运用插叙的方法,依时间的先后进行叙述,脉络清晰,故事完整。

文章大致分为三部分。

第一部分即文章的第1、2段,介绍了苏武的身世、出使的背景及原因。

文章一开始写道:“时汉连伐胡,数通使相窥观。

匈奴留汉使郭吉、路充国等前后十余辈。

匈奴使来,汉亦留之以相当。

”苏武出使匈奴的这一背景,表明苏武出使时的严酷历史环境,同时交代了匈奴尽管“尽归汉使路充国等”却只是因为“且鞮侯单于初立,恐汉袭之”的缓兵之计,并非真心和好。

所以当汉武帝派苏武护送扣留在汉朝的匈奴使者还朝,并“厚赂单于”时,“单于益骄”,这也是后来单于悍然扣留苏武一行的原因。

第二部分即文章第3~7段,重点记述了苏武留胡十九年备受艰辛而坚持民族气节的事迹。

这部分也是文章着力描写的部分,以精彩的笔墨描写了苏武反抗匈奴统治者招降的种种斗争情形。

具体描写到匈奴招降共有三次:第一次是卫律软硬兼施想迫使苏武投降,被苏武正气凛然的怒斥所喝退,双方矛盾斗争激烈,场面紧张。

接着写匈奴企图用艰苦的生活条件来消磨苏武的斗志,把他囚禁于地窖中,使他备受饥寒,接着流放苏武到荒无人烟的北海让他牧羊。

然而在极端恶劣的环境中,苏武不可磨灭的爱国精神再一次粉碎了匈奴的险恶用心。

他手握汉节──国家民族的象征,在九死一生中维持着一个使者的使命。

这时斗争是相对缓和的,直接表现的是苏武与自然环境做斗争。

第三次是故友李陵劝降。

这段描写不但表现了苏武可贵的气节,同时也刻画了叛将李陵的复杂心态。

他那尚未泯灭的爱国之情、羞恶之心在苏武的崇高境界面前被唤醒了,其内心剖白真实感人。

李陵在劝苏武时曾说:“陛下春秋高,法令亡常,大臣亡罪夷灭者数十家”,这是作者借李陵之口表达对汉武帝动辄杀戮大臣的残忍行为的不满,也是《汉书》中少有的表现批判统治者的进步思想倾向之处。

苏武传(优秀实用教案)教案:《苏武传》一、教学内容:本课教材为人教版《语文》五年级上册第六单元第三课《苏武传》。

本文记述了苏武出使匈奴,面对威胁利诱坚守节操,历尽艰辛而不辱使命的事迹,体现了他坚定不移的民族气节和爱国精神。

二、教学目标:1. 能够正确、流利、有感情地朗读课文。

2. 理解课文内容,体会苏武的爱国精神。

3. 学习课文中的关键词语和句子,提高阅读理解能力。

三、教学难点与重点:重点:正确、流利、有感情地朗读课文;理解课文内容,体会苏武的爱国精神。

难点:学习课文中的关键词语和句子,提高阅读理解能力。

四、教具与学具准备:1. 多媒体教具:PPT、视频等。

2. 学具:课本、练习本、文具等。

五、教学过程:1. 情境导入:播放PPT,展示苏武传的插图,引导学生关注苏武的形象,激发学生的学习兴趣。

2. 自主学习:让学生自主阅读课文,边读边思考,理解课文主要内容,体会苏武的爱国精神。

3. 合作交流:学生分小组讨论,交流对课文内容的理解和体会,教师巡回指导。

4. 精讲点拨:教师针对学生的讨论,进行精讲点拨,引导学生深入理解课文内容,体会苏武的爱国精神。

5. 实践拓展:让学生结合自己的生活实际,谈谈如何在学习、生活中体现爱国精神。

六、板书设计:苏武传出使匈奴坚守节操历尽艰辛不辱使命七、作业设计:1. 熟读课文,巩固对苏武传的记忆。

2. 根据课文内容,完成课后练习题。

八、课后反思及拓展延伸:本节课通过阅读《苏武传》,学生了解了苏武的爱国精神,但在实践拓展环节,学生对如何在学习、生活中体现爱国精神的认识还不够深入,需要在今后的教学中继续引导和培养。

拓展延伸:1. 让学生收集其他历史人物的爱国故事,进行交流分享。

2. 组织一次以“爱国精神”为主题的作文比赛。

重点和难点解析:一、教学内容:重点和难点解析:本课的教学内容是苏武传,主要涉及苏武出使匈奴、坚守节操、历尽艰辛、不辱使命等事迹。

这些内容是学生理解苏武爱国精神的基础,需要重点关注。

《苏武传》说课稿尊敬的各位评委老师:大家好!今天我说课的题目是《苏武传》。

下面我将从教材分析、学情分析、教学目标、教学重难点、教法与学法、教学过程以及教学反思这几个方面来展开我的说课。

一、教材分析《苏武传》是人教版高中语文必修 4 中的一篇人物传记。

这篇传记出自班固的《汉书》,通过对苏武出使匈奴被扣押,在极其艰难的环境中坚守节操、不辱使命的事迹的叙述,展现了苏武的高尚气节和爱国精神。

本文在人物塑造上非常成功,运用了多种描写手法,如语言描写、动作描写、细节描写等,生动地刻画了苏武的形象。

同时,文章在叙事上也颇具特色,情节跌宕起伏,引人入胜。

通过学习这篇文章,不仅可以让学生了解历史,感受苏武的伟大人格,还能够提高学生的文言文阅读能力和写作能力。

二、学情分析对于高中学生来说,他们已经具备了一定的文言文基础知识和阅读能力,但对于较为复杂的文言文篇章,理解起来仍有一定的难度。

此外,学生对于苏武所处的时代背景和他的爱国精神可能缺乏深入的了解和体会。

因此,在教学过程中,需要引导学生加强对文言字词的理解和积累,同时注重对文章思想内涵的挖掘和领悟,以提高学生的语文素养和人文素养。

三、教学目标1、知识与能力目标(1)了解班固及《汉书》的相关知识。

(2)积累文中重要的文言实词、虚词和句式,提高文言文阅读能力。

(3)学习本文塑造人物形象的方法,分析苏武的人物形象。

2、过程与方法目标(1)通过自主学习、合作探究等方式,培养学生分析问题和解决问题的能力。

(2)引导学生诵读文本,体会文章的叙事艺术和语言特色。

3、情感态度与价值观目标(1)感受苏武坚贞不屈的民族气节和爱国精神,激发学生的爱国热情。

(2)培养学生正确的价值观和人生观,让学生在面对困难和挫折时,能够坚守信念,勇往直前。

四、教学重难点1、教学重点(1)掌握文中重要的文言字词和句式,疏通文意。

(2)分析苏武的人物形象,理解其精神品质。

2、教学难点(1)体会本文塑造人物形象的方法和叙事艺术。

高二语文人教版《苏武传》课文解读《苏武传》是一篇非常有意义的爱国教育故事,文章通过对主人公苏武独特的描写手法烘托出一个鲜活、饱满的民族英雄形象。

下面是店铺给大家带来的高二语文人教版《苏武传》课文解读,希望对你有帮助。

高二语文《苏武传》课文解读(1)武,字子卿。

少以父①任,兄弟②並为郎③。

稍④迁⑤至栘中厩⑥监⑦。

(苏武,字子卿,年轻时凭着父亲的职位,兄弟三人都做了皇帝的侍从,并逐渐被提升为掌管皇帝鞍马鹰犬射猎工具的官。

①父:指苏武的父亲苏建,有功封平陵侯,做过代郡太守。

②兄弟:指苏武和他的兄苏嘉,弟苏贤。

③郎:官名,汉代专指皇帝的侍从官。

汉制年俸二千石以上,可保举其子弟为郎。

④稍:渐渐。

⑤迁:升迁、升任。

⑥栘中厩:汉宫中有栘园,园中有马厩,即马棚,故称。

栘,yí。

厩,jiù。

⑦监:管事的官员,此指管马厩的官,掌鞍马、鹰犬等。

)[起笔简要交待苏武的姓名、字号、家史、官职,这是传记休的基本格式。

]时汉连伐胡①,数②通使③相窥观。

匈奴留汉使郭吉、路充国等,前后十余辈④。

匈奴使来,汉亦留之以相当⑤。

(当时汉朝廷接连讨伐匈奴,屡次互派使节彼此窥探观察对方军情。

匈奴扣留了汉使节郭吉、路充国等,前后有十余批人。

匈奴使节前来,汉朝廷也扣留他们用来抵押。

①胡:此处指匈奴。

②数:shuò,屡屡、多次。

③通使:派遣使者往来。

④辈:批。

⑤当:dànɡ,抵押。

)天汉元年①,且鞮侯②单于③初立,恐汉袭之,乃曰:“汉天子我丈人④行⑤也。

”尽归汉使路充国等。

(天汉元年,且鞮侯刚刚立为单于,唯恐受到汉军的袭击,于是说:“汉皇帝,是我的长辈。

”全部送还了汉廷使节路充国等人。

①天汉元年:公元前100年。

天汉,汉武帝年号。

②且鞮侯:单于嗣位前的封号。

且鞮:jūdī。

③单于:匈奴首领的称号。

单,chán。

④丈人:对老人和长辈的尊称。

⑤行:hánɡ,辈。

)[这里交代苏武出使的背景。

何明凤人教版新课标语文必修4第四单元的《苏武传》一文,因人物关系较复杂、生僻字词较多给学生的学习带来了一定困难:不少学生在预习后对第二段中的人物关系仍感觉混淆不清甚至不知所云,而匈奴一方的人名、官职名的读音也让一些同学很伤脑筋。

此外,选文的第二段在注释、断句等方面也有一些让人疑惑、值得商榷的地方。

这里就个人在教学中对相关问题的思考分析阐述如下:第二段的第一处注释(教材62页注释①)“〔方欲发使送武等〕汉正要打发派送苏武等人以及以前扣留的匈奴使者等的时候。

发、使、送,都是动词。

”这个注释有两点值得商榷:一是“发、使、送”三个字的词性,二是“发使送武”的主体。

先看发、使、送三个字,从译文看相对应的解释是“打发派送”,其实“打发”和“派送”的意思在此没多少区别,可见编者是默认这三个字的意思是相同的,所以未单独解释更未做什么区分。

但连用三个意思相同的动词在此到底有无必要、又有何效果呢?在文言文中我们见过连用两个或以上的叹词以加重语气的情况,比如《蜀道难》开篇的“噫吁嚱”,但连用三个意思相同的动词的情况却未曾见到过,在这里三个动词也没有什么加重程度的效果。

由此看来,三个字都是动词的解释是很难成立的。

此句中“发”、“送”必是动词无疑,但“使”作“派遣”的动词义项来理解却说不通,而“使”作名词性的“使者”义在这里倒可以解释通,这样的话“发使”和“送武”就都是动宾式短语了,“发使”即派遣使者、“送武”即护送苏武。

如果我们能再找一些“发使”的例子的话,就可以证明我们的理解是正确的了。

通过检索笔者发现这样的例子还有不少,如:“苏秦为从约长……诸侯各发使送之甚众”(《史记·苏秦列传》),“而大宛诸国发使随汉使来”(《汉书·张骞传》),“初,太武每遣使西域……至姑臧,牧犍恒发使导路”(《北史·列传第八十五》),由此可见,“发使”的“使”是名词性的“使者”义、“发使”是“派遣使者”的意思当无错误。

语文课文《苏武传》教案示例第一章:教学目标与内容1.1 教学目标1.1.1 知识与技能:让学生了解《苏武传》的作者、背景及文学价值,通过学习,掌握课文中的重点字词和句式。

1.1.2 过程与方法:通过自主学习、合作探讨的方式,分析课文中的叙事手法和人物形象。

1.1.3 情感态度与价值观:培养学生对中华优秀传统文化的热爱,提高民族自豪感。

1.2 教学内容1.2.1 课文朗读:让学生朗读课文,感受语言的韵律美。

1.2.2 课文解析:分析课文结构,讲解重点字词和句式。

1.2.3 人物分析:探讨苏武的形象特征,了解其忠诚、坚定的品质。

第二章:教学过程2.1 课堂导入2.1.1 图片展示:展示苏武的画像,引导学生了解课文主题。

2.1.2 问题引导:提问学生对苏武的了解,激发学生的学习兴趣。

2.2 自主学习2.2.1 任务分配:让学生自主阅读课文,完成相关练习。

2.2.2 问题解答:学生互相讨论,解答课文中的疑问。

2.3 课堂讲解2.3.1 课文解析:分析课文结构,讲解重点字词和句式。

2.3.2 人物分析:探讨苏武的形象特征,了解其忠诚、坚定的品质。

2.4 实践拓展2.4.1 情景模拟:让学生扮演课文中的角色,进行情景模拟。

2.4.2 小组讨论:讨论苏武的精神品质对当代学生的启示。

2.5 课堂小结2.5.1 知识梳理:回顾本节课的学习内容,总结重点。

2.5.2 情感升华:强调苏武精神的重要性,激发学生的爱国情怀。

第三章:教学评价3.1 课堂问答:检查学生对课文内容的理解和掌握。

3.2 练习反馈:查看学生课后练习的完成情况,了解学习效果。

3.3 情感态度:观察学生在课堂上的参与程度,评价其对苏武精神的认同。

第四章:教学资源4.1 课文文本:《苏武传》原文及相关注释。

4.2 图片资料:苏武的画像及相关历史背景图片。

4.3 视频资料:关于苏武的纪录片或电影片段。

第五章:教学建议5.1 课堂氛围:营造轻松、愉快的学习氛围,激发学生的学习兴趣。

语文课文《苏武传》教案示例第一章:教学目标与内容1.1 教学目标1. 理解课文《苏武传》的基本情节和人物形象。

2. 分析苏武的忠诚、坚韧和爱国精神。

3. 提高阅读文言文的能力,掌握一些常用的文言文词汇和句式。

4. 培养学生的文学鉴赏能力和思维能力。

1.2 教学内容1. 课文《苏武传》的基本情节和人物形象。

2. 苏武的忠诚、坚韧和爱国精神。

3. 文言文阅读技巧的讲解和练习。

4. 相关文学背景和历史知识的介绍。

第二章:教学重点与难点2.1 教学重点1. 课文《苏武传》的阅读和理解。

2. 苏武的忠诚、坚韧和爱国精神的分析和讨论。

3. 文言文阅读技巧的讲解和练习。

2.2 教学难点1. 文言文中的特殊句式和词汇的理解。

2. 对苏武的忠诚、坚韧和爱国精神的深入分析和讨论。

第三章:教学方法与手段3.1 教学方法1. 讲授法:讲解课文《苏武传》的基本情节和人物形象,分析苏武的忠诚、坚韧和爱国精神。

2. 互动法:引导学生进行思考和讨论,提问和回答问题。

3. 实践法:通过阅读和分析其他相关文学作品,巩固所学知识和技巧。

3.2 教学手段1. 课本和教学大纲:提供课文《苏武传》和相关文学背景和历史知识的资料。

2. 多媒体教学:使用幻灯片、视频等辅助教学,帮助学生更好地理解和欣赏课文。

第四章:教学步骤与时间安排4.1 教学步骤1. 引入新课:介绍课文《苏武传》的相关背景和历史知识。

2. 阅读理解:学生自读课文,回答相关问题。

3. 讲解分析:讲解课文中的重点和难点,分析苏武的忠诚、坚韧和爱国精神。

4. 讨论交流:引导学生进行思考和讨论,分享自己的观点和感受。

5. 总结反思:总结本节课的重点和收获,布置作业。

4.2 时间安排1. 引入新课:5分钟2. 阅读理解:15分钟3. 讲解分析:20分钟4. 讨论交流:15分钟5. 总结反思:5分钟第五章:教学评价与反馈5.1 教学评价1. 课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和讨论情况,评估学生的积极参与程度。