心血管系统讲义病例讨论

- 格式:ppt

- 大小:407.50 KB

- 文档页数:7

病例讨论:第六章心血管系统疾病互动教材虚拟实验室病例讨论网上测试论坛双语教学站内搜索: 病例讨论双语教学论坛论坛帐号:密码:病例讨论第六章心血管系统疾病例13 心肌梗死病况诉说:患者男性,56岁,晚上看电视时突然感觉胸闷,心悸,胸骨后剧痛,伴恶心、呕吐和呼吸困难,急诊人院。

过去数年来有类似发作多次,疼痛并放射到左上臂和左肩,曾被诊断为心肌梗死而住院治疗。

出院后常感活动时心悸、气急及心前区闷,休息或服药后即能缓解。

体检:皮肤发绀,湿冷,T 37.5℃C,P110次/分,BP23.6/13.2kPa。

发育营养良好,急性病容,神志清醒。

两下肢足踝部轻度浮肿,颈静脉轻度怒张。

心浊音界向左、右扩大,两肺底可闻及少量湿性罗音。

肝肋下三指,脾未触及。

实验室检查:血、尿、大便常规检查无特殊发现。

有高胆固醇血症和高甘油三酯血症,SGPT、SGOT、LDH、肌酸磷酸激酶等均在正常范围。

心电图检查示陈旧性前侧壁心肌梗死,有心肌缺血改变。

住院经过:经吸氧等治疗无好转,住院翌日在大便时又出现心前区剧痛,冷汗淋漓,接着呼吸困难,咯粉红色泡沫痰,昏倒,抽搐,神志不清,抢救无效死亡。

问题:1.根据冠状动脉的分布,冠状动脉粥样硬化的好发部位,说明心肌梗死的好发部位。

2.从心肌梗死的形态改变,结合本例临床表现,预期可以见到心肌有哪些改变? 3.分析胸骨后剧痛的原因和心绞痛及其牵涉痛的机制。

4.根据临床表现,本例除预期可以见到心肌病变外,还可以见到哪些脏器的明显病变?从这些病变进行死因分析。

分析与解答:(点击查看内容)1.一般说(因为动脉分布有变异),右冠状动脉供给右心房和右心室(除外右心室胸肋面的左部,此处是由左冠状动脉供应的)。

左冠状动脉供给左心房和左心室(除外左心耳、左心房的后面和左心室横隔面的右部,这些部位是由右冠状动脉供给的)。

房间隔一般由右冠状动脉供给,室间隔由左、右冠状动脉的室间支供给。

据尸体解剖材料统计:冠状动脉粥样硬化的好发部位依次为:左冠状动脉前降支(病变最严重的部位是上1/3段,即从冠状动脉口开始大约3~4cm处)、右冠状动脉、左冠状动脉的旋支,最后是左冠状动脉的主干。

心血管系统病例讨论

今天,我们来讨论一个常见的病例——心肌梗死。

患者:男性,56岁。

主诉:胸痛及胸闷,伴有恶心。

病史:患者无先兆症状,但由于二周前出现了类似的症状,于是就到医院做了心脏彩超和心电图检查,结果显示患者有轻度冠心病,建议继续进行检查。

家族史:患者母亲有高血压和冠心病。

体格检查:脉搏正常,心率稍快,没有听到杂音。

诊断:心肌梗死。

处理:为了治疗心肌梗死,我们必须尽快实施紧急治疗。

患者被送往紧急治疗室,等待进行冠状动脉造影术。

在等待过程中,我们采取了以下的治疗措施:

① 卧床休息,保持呼吸道通畅。

② 吸氧,以增加氧气供应。

③ 给予阿司匹林,由于阿司匹林本身具有抗血小板的作用,可以防止血栓形成,这对于心肌梗死患者非常重要。

④ 滴注硝酸甘油,用于降低心脏负荷和降低血压。

⑤ 给予止痛药,以缓解患者的疼痛。

接着,患者进行了冠状动脉造影术,发现患者冠状动脉的一支严重堵塞,需要立即进行介入治疗。

治疗后的观察:介入治疗成功后,患者目前的症状已经缓解,但是需要继续观察,并且进行必要的药物治疗,以预防再次发作。

总结:心肌梗死是一种严重的心血管疾病,需要及时进行紧急治疗,采取措施降低心脏负荷、增加氧气供应并给予药物治疗,以减轻症状、预防再次发生。

同时,对于有冠心病家族史的患者,需要加强心血管病的预防措施,如改善生活方式、控制血压、血糖和胆固醇等。

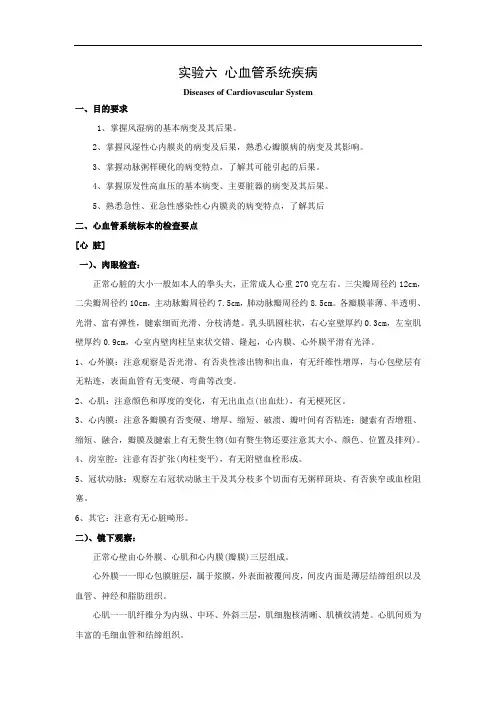

实验六心血管系统疾病Diseases of Cardiovascular System一、目的要求1、掌握风湿病的基本病变及其后果。

2、掌握风湿性心内膜炎的病变及后果,熟悉心瓣膜病的病变及其影响。

3、掌握动脉粥样硬化的病变特点,了解其可能引起的后果。

4、掌握原发性高血压的基本病变、主要脏器的病变及其后果。

5、熟悉急性、亚急性感染性心内膜炎的病变特点,了解其后二、心血管系统标本的检查要点[心脏]一)、肉眼检查:正常心脏的大小一般如本人的拳头大,正常成人心重270克左右。

三尖瓣周径约12cm,二尖瓣周径约10cm,主动脉瓣周径约7.5cm,肺动脉瓣周径约8.5cm。

各瓣膜菲薄、半透明、光滑、富有弹性,腱索细而光滑、分枝清楚。

乳头肌圆柱状,右心室壁厚约0.3cm,左室肌壁厚约0.9cm,心室内壁肉柱呈束状交错、隆起,心内膜、心外膜平滑有光泽。

1、心外膜:注意观察是否光滑、有否炎性渗出物和出血,有无纤维性增厚,与心包壁层有无粘连,表面血管有无变硬、弯曲等改变。

2、心肌:注意颜色和厚度的变化,有无出血点(出血灶),有无梗死区。

3、心内膜:注意各瓣膜有否变硬、增厚、缩短、破溃、瓣叶间有否粘连;腱索有否增粗、缩短、融合,瓣膜及腱索上有无赘生物(如有赘生物还要注意其大小、颜色、位置及排列)。

4、房室腔:注意有否扩张(肉柱变平),有无附壁血栓形成。

5、冠状动脉:观察左右冠状动脉主干及其分枝多个切面有无粥样斑块、有否狭窄或血栓阻塞。

6、其它:注意有无心脏畸形。

二)、镜下观察:正常心壁由心外膜、心肌和心内膜(瓣膜)三层组成。

心外膜一一即心包膜脏层,属于浆膜,外表面被覆间皮,间皮内面是薄层结缔组织以及血管、神经和脂肪组织。

心肌一一肌纤维分为内纵、中环、外斜三层,肌细胞核清晰、肌横纹清楚。

心肌间质为丰富的毛细血管和结缔组织。

心内膜一一表面是内皮(与心脏血管和内皮相连),内皮下为结缔组织及少许平滑肌,深部有血管和神经,心内膜突入腔内形成心瓣膜。

讨论》大纲2023-10-30•病例介绍•病例病理分析•病例影像学分析目录•病例临床实践•病例讨论总结01病例介绍病例基本信息患者姓名:张三年龄:62岁性别:男籍贯:中国诊断初步印象心血管疾病的可能性较高,需要进一步检查和诊断。

病史及症状描述主诉胸闷、气短、心悸、头晕,伴有胸部压迫感。

现病史患者自述在过去的三个月内,经常感到胸闷、气短,特别是在活动或运动后。

同时伴有心悸、头晕,胸部有压迫感。

休息后可缓解。

既往史患者曾有高血压病史,长期服用降压药。

初步诊断疑似冠心病、心肌缺血。

需要与以下疾病进行鉴别患者有高血压病史,可能出现心力衰竭症状,如胸闷、气短、心悸等。

但心力衰竭通常在活动后加重,休息时减轻,与该患者症状不符。

心律失常可导致胸闷、心悸等症状。

但该患者症状在休息后可缓解,不太符合心律失常的表现。

肺部疾病如哮喘、慢性阻塞性肺疾病等也可能导致胸闷、气短等症状。

但该患者症状与活动有关,休息后可缓解,不太符合肺部疾病的表现。

初步诊断及鉴别诊断鉴别诊断 2. 心律失常 3. 肺部疾病1. 心力衰竭02病例病理分析•高血压病:分为原发性高血压和继发性高血压,通常有以下病理生理机制病理生理机制病理生理机制原发性高血压肾素-血管紧张素系统激活交感神经系统激活病理生理机制02继发性高血压03肾血管狭窄1病理生理机制23肾实质病变肾上腺嗜铬细胞瘤等冠心病:通常有以下病理生理机制病理生理机制冠状动脉粥样硬化冠状动脉痉挛血栓形成心肌缺血和心肌梗死高血压病自然病史通常包括无症状期、器官损害期和并发症期,预后取决于血压控制情况、伴发疾病等。

冠心病自然病史通常包括心绞痛、心肌梗死和心力衰竭等阶段,预后取决于病变程度、治疗措施等。

疾病自然史及预后高血压病最新的降压药物如血管紧张素抑制剂、钙通道阻滞剂等在治疗中发挥重要作用,同时非药物治疗如饮食调节、运动等也受到重视。

冠心病经皮冠状动脉介入治疗(PCI)、冠状动脉搭桥手术(CABG)等是目前常用的治疗手段,同时药物治疗如抗血小板药物、β受体拮抗剂等也具有重要地位。

2023《医学心血管系统病例讨论》•病例介绍•病例分析•治疗方法与效果评估•预后与长期管理目•相关文献与研究进展录01病例介绍病例基本信息职业:公司职员籍贯:中国性别:男患者姓名:张先生年龄:56岁病史及症状描述既往病史高血压、高脂血症、糖尿病主诉胸闷、气短、心悸、头晕,偶有黑曚和晕厥体征面色苍白,皮肤湿冷,脉搏细速,血压80/50mmHg初步诊断及鉴别诊断初步诊断急性心肌梗死鉴别诊断心绞痛、急性肺栓塞、主动脉夹层02病例分析病因分析遗传因素心血管疾病的发生与遗传因素密切相关,如家族史中有早发心血管疾病的人群,其后代患病风险相对较高。

要点一要点二环境因素包括饮食、运动习惯、吸烟等,这些因素对心血管系统产生直接或间接的影响。

生活习惯如高盐高脂饮食、缺乏运动、吸烟等不良生活习惯,可导致心血管疾病的发生。

要点三03器官损伤当心血管系统发生病变时,可导致心、脑、肾等重要器官的功能障碍,甚至危及生命。

病理生理过程01血管损伤长期高血压、高血脂、糖尿病等慢性刺激,导致血管内皮细胞受损,形成动脉粥样硬化。

02血栓形成血管内皮损伤后,血小板聚集形成血栓,导致血管狭窄或闭塞,引起心肌缺血或脑缺血。

疾病分期与分类早期心血管疾病早期表现为血管内皮损伤,尚未形成明显的血栓和器官损伤。

中期随着病变进展,血管狭窄程度加重,出现心肌缺血或脑缺血的症状。

晚期心血管疾病发展到晚期,血管完全闭塞,器官损伤严重,功能衰竭。

01020303治疗方法与效果评估药物治疗根据病情选择合适的药物,如抗血小板聚集药物、降脂药物、降压药物等,以达到治疗心血管疾病的目的。

效果评估根据患者的病情变化和实验室检查结果,对药物治疗的效果进行评估,如定期进行心电图、超声心动图、冠状动脉造影等检查,以观察病情的改善情况。

药物治疗与效果评估包括生活方式干预、饮食调整、运动康复等,以达到辅助治疗心血管疾病的目的。

根据患者的自我感觉和实验室检查结果,对非药物治疗的效果进行评估,如观察患者的体重、血压、血脂等指标的变化,以判断生活方式干预和饮食调整的效果。