九年级语文邹忌讽齐王纳谏7

- 格式:ppt

- 大小:337.00 KB

- 文档页数:11

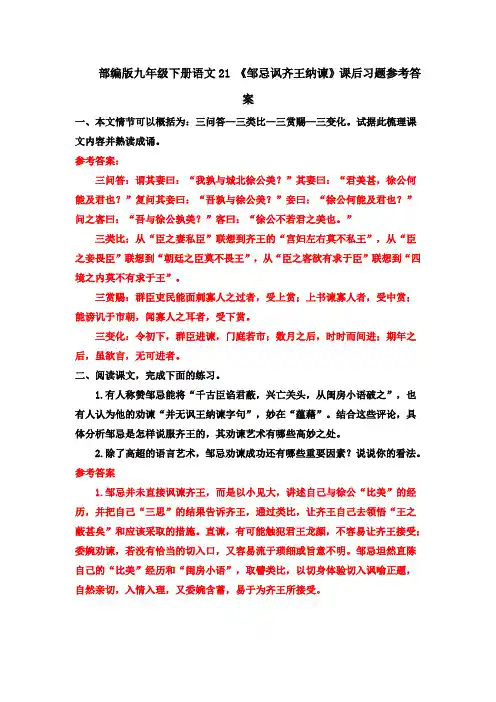

部编版九年级下册语文21 《邹忌讽齐王纳谏》课后习题参考答案一、本文情节可以概括为:三问答—三类比—三赏赐—三变化。

试据此梳理课文内容并熟读成诵。

参考答案:三问答:谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”其妻曰:“君美甚,徐公何能及君也?”复问其妾曰:“吾孰与徐公美?”妾曰:“徐公何能及君也?”问之客曰:“吾与徐公孰美?”客曰:“徐公不若君之美也。

”三类比:从“臣之妻私臣”联想到齐王的“宫妇左右莫不私王”,从“臣之妾畏臣”联想到“朝廷之臣莫不畏王”,从“臣之客欲有求于臣”联想到“四境之内莫不有求于王”。

三赏赐:群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏;上书谏寡人者,受中赏;能谤讥于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。

三变化:令初下,群臣进谏,门庭若市;数月之后,时时而间进;期年之后,虽欲言,无可进者。

二、阅读课文,完成下面的练习。

1.有人称赞邹忌能将“千古臣谄君蔽,兴亡关头,从闺房小语破之”,也有人认为他的劝谏“并无讽王纳谏字句”,妙在“蕴藉”。

结合这些评论,具体分析邹忌是怎样说服齐王的,其劝谏艺术有哪些高妙之处。

2.除了高超的语言艺术,邹忌劝谏成功还有哪些重要因素?说说你的看法。

参考答案1.邹忌并未直接讽谏齐王,而是以小见大,讲述自己与徐公“比美”的经历,并把自己“三思”的结果告诉齐王,通过类比,让齐王自己去领悟“王之蔽甚矣”和应该采取的措施。

直谏,有可能触犯君王龙颜,不容易让齐王接受;委婉劝谏,若没有恰当的切入口,又容易流于琐细或旨意不明。

邹忌坦然直陈自己的“比美”经历和“闺房小语”,取譬类比,以切身体验切入讽喻正题,自然亲切,入情入理,又委婉含蓄,易于为齐王所接受。

2.【示例】除了高超的语言艺术,还有:①邹忌善于思考、分析,并敏锐地由个人体验联系到国家大事;②齐王具有广开言路的胸襟和果断行事的理政智慧。

三、解释下列各组加点的词的含义。

1.吾与徐公孰.美孰.视之2.吾妻之美.我者,私我也徐公不若君之美.也3.于是入朝.见威王燕、赵、韩、魏闻之,皆朝.于齐参考答案:1.哪一个/同“熟”,仔细2.认为……美/漂亮、好看3.朝廷/朝见。

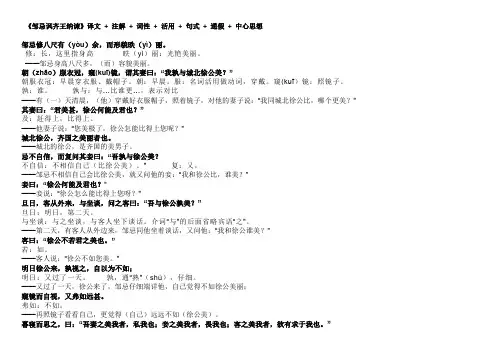

《邹忌讽齐王纳谏》译文+ 注解+ 词性+ 活用+ 句式+ 通假+ 中心思想邹忌修八尺有(yòu)余,而形貌昳(yì)丽。

修:长,这里指身高昳(yì)丽:光艳美丽。

——邹忌身高八尺多,(而)容貌美丽。

朝(zhāo)服衣冠,窥(kuī)镜,谓其妻曰:“我孰与城北徐公美?”朝服衣冠:早晨穿衣服、戴帽子。

朝:早晨。

服:名词活用做动词,穿戴。

窥(kuī)镜:照镜子。

孰:谁。

孰与:与…比谁更…,表示对比——有(一)天清晨,(他)穿戴好衣服帽子,照着镜子,对他的妻子说:“我同城北徐公比,哪个更美?”其妻曰:“君美甚,徐公何能及君也?”及:赶得上,比得上。

——他妻子说:“您美极了,徐公怎能比得上您呢?”城北徐公,齐国之美丽者也。

——城北的徐公,是齐国的美男子。

忌不自信,而复问其妾曰:“吾孰与徐公美?不自信:不相信自己(比徐公美)。

”复:又。

——邹忌不相信自己会比徐公美,就又问他的妾:“我和徐公比,谁美?”妾曰:“徐公何能及君也?”——妾说:“徐公怎么能比得上您呀?”旦日,客从外来,与坐谈,问之客曰:“吾与徐公孰美?”旦日:明日,第二天。

与坐谈:与之坐谈,与客人坐下谈话。

介词“与”的后面省略宾语“之”。

——第二天,有客人从外边来,邹忌同他坐着谈话,又问他:“我和徐公谁美?”客曰:“徐公不若君之美也。

”若:如。

——客人说:“徐公不如您美。

”明日徐公来,孰视之,自以为不如;明日:又过了一天。

孰,通“熟”(shú),仔细。

——又过了一天,徐公来了,邹忌仔细端详他,自己觉得不如徐公美丽;窥镜而自视,又弗如远甚。

弗如:不如。

——再照镜子看看自己,更觉得(自己)远远不如(徐公美)。

暮寝而思之,曰:“吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也。

”私:动词,偏爱畏:害怕欲:想要暮,夜晚。

寝,躺在床上之:用于主谓间,取消句子的独立性,不译。

美,认为……美。

——晚上躺着想这件事,说:“我妻子认为我美,是偏爱我;妾认为我美,是害怕我;客人认为我美,是想有求于我。

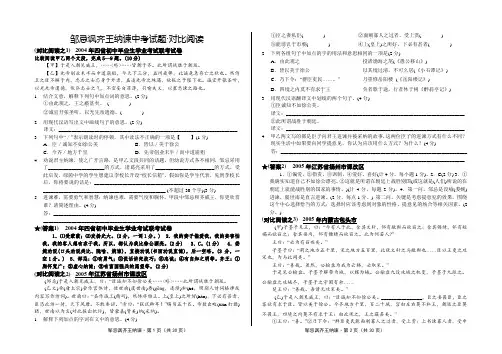

邹忌讽齐王纳谏中考试题·对比阅读(对比阅读之1)2004年四省初中毕业生学业考试联考试卷比较阅读甲乙两个文段,完成5—9题。

(10分)【甲】于是入朝见威王,……<略>……皆朝于齐。

此所谓战胜于朝廷。

【乙】先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

1.结合文意,解释下列句中加点词的意思。

(2分)①由此观之,王之蔽.甚矣。

( )②诚宜开张圣听,以光.先帝遗德。

( )2.用现代汉语写出文中画线句子的意思。

(2分)译文:______________________________________________________________________ 3.下列句中“/”表示朗读时的停顿,其中读法不正确的一项是【】(1分)A.臣/诚知不如徐公美B.皆以/美于徐公C.今齐/地方千里D.先帝创业未半/而中道崩殂4.劝说君主纳谏,使之广开言路,是甲乙文段共同的话题,但幼说方式各不相同,邹忌采用了______________________的方式,诸葛亮采用了_______________________的方式。

受此启发,绿茵中学的学生想建议李校长开设“校长信箱”,假如你是学生代表,见到李校长后,你将要说的话是:_________________________________________________________ ________________________________________________ (不超过30个字)(3分)5.进谏难,需要勇气和智慧;纳谏也难,需要气度和胸怀。

甲段中邹忌和齐威王,你更欣赏谁?请简述理由。

(4分)答:_________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ★(答案1)2004年四省初中毕业生学业考试联考试卷1.⑴受蒙蔽;⑵发扬光大。

部编版九年级下册第21课《邹忌讽齐王纳谏》经典练习整体把握1.本文先写邹忌在与徐公比美的过程中悟出直言不易的道理, 接着写邹忌以设喻讽谏齐王,,最后写及其结果。

2.邹忌是由一件家庭琐事联想到国家政事的, 这件家庭琐事是什么?3.面对邹忌“我孰与城北徐公美暠的问题, 由于感情的不同及身份地位的差异, 其妻、妾、客回答时的语气有差别, 下面相关说法有误的一项是 ( )A.“君美甚, 徐公何能及君也?暠———妻子赞美于前,比较于后, 发自内心, 出自真情。

B.“徐公何能及君也!暠———小妾急忙回答, 惟恐不能表白感情, 似乎战战兢兢。

C.“徐公不若君之美也。

暠———客从容言之, 貌似深思熟虑, 实则阿谀逢迎。

D.邹忌问妻子用生活化的“我暠, 显得亲切而随和,邹忌问小妾与客, 用书面语“吾暠, 显得生硬,表现了一种倨傲。

基础知识积累1.下列各项中加点字的注音有误的一项是()A.朝.服衣冠(chao)谤.讥(bàng)B.时时而间.进(jian)暮寝.(qǐn)C.期.年之后(ji)纳谏.(jiàn)D.弗.如远甚(fu)昳.丽(yì)2.下列各句中加点词的解释不正确的一项是()A.邹忌修.八尺有余(身高)B.吾妻之美我者,私我.也(偏爱)C.朝服.衣冠(衣服)D.于是入朝.见威王(朝廷)3.“而”作连词用时,通常有以下几种用法:A表并列;()B.表修饰;C.表承接;D.表转折;E.表因果;F.表假设。

请对以下各句中“而”的用法加以判断,并将结果依次填入后面的括号中。

(1)邹忌修八尺有余,而.形貌昳丽()(2)忌不自信,而.复问其妾日()(3)窥镜而.自视,又弗如远甚()(4)暮寝而.思之()4.下列句子中朗读节奏划分错误的一项是()A.臣诚知/不如徐公美B.臣之妻/私臣,臣之妾/畏臣C.今齐/地方千里,百/二十城D.上书/谏寡人者,受/中赏5.对下面的句子翻译正确的一项是()能谤讥于市朝,闻寡人之耳者。

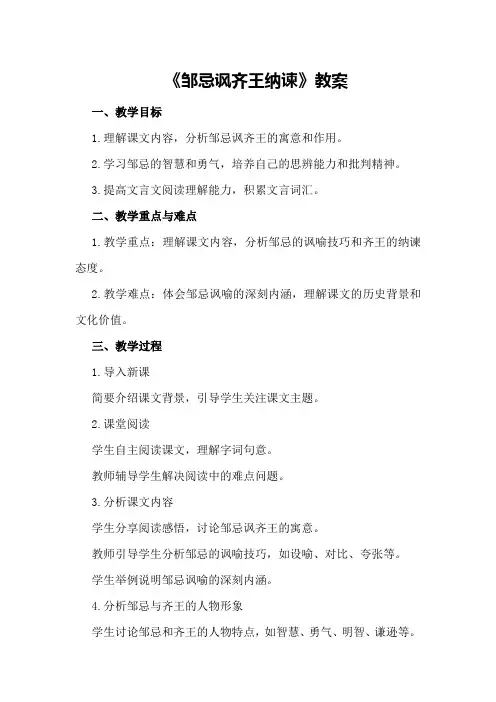

《邹忌讽齐王纳谏》教案一、教学目标1.理解课文内容,分析邹忌讽齐王的寓意和作用。

2.学习邹忌的智慧和勇气,培养自己的思辨能力和批判精神。

3.提高文言文阅读理解能力,积累文言词汇。

二、教学重点与难点1.教学重点:理解课文内容,分析邹忌的讽喻技巧和齐王的纳谏态度。

2.教学难点:体会邹忌讽喻的深刻内涵,理解课文的历史背景和文化价值。

三、教学过程1.导入新课简要介绍课文背景,引导学生关注课文主题。

2.课堂阅读学生自主阅读课文,理解字词句意。

教师辅导学生解决阅读中的难点问题。

3.分析课文内容学生分享阅读感悟,讨论邹忌讽齐王的寓意。

教师引导学生分析邹忌的讽喻技巧,如设喻、对比、夸张等。

学生举例说明邹忌讽喻的深刻内涵。

4.分析邹忌与齐王的人物形象学生讨论邹忌和齐王的人物特点,如智慧、勇气、明智、谦逊等。

教师引导学生从文中找出具体事例来支持自己的观点。

5.课堂讨论邹忌为何选择讽喻这种方式向齐王进言?齐王为何能接受邹忌的讽喻并采纳其意见?你如何看待邹忌讽齐王纳谏的故事?学生归纳课文主旨,理解邹忌讽齐王纳谏的意义。

7.课堂练习翻译重点句子。

解释词语。

概括课文段落大意。

8.课后作业背诵课文。

写一篇关于邹忌讽齐王纳谏的读后感。

四、教学反思1.本节课通过阅读、讨论、练习等多种教学手段,帮助学生理解课文内容,分析人物形象,把握课文主旨。

2.学生在课堂上的参与度较高,能够积极发表自己的观点,课堂氛围活跃。

3.在课后作业环节,教师应关注学生的完成情况,及时给予指导和反馈,以提高学生的文言文阅读能力。

五、教学评价1.课后对学生的学习情况进行评价,关注学生对课文内容的掌握程度。

2.评价学生在课堂上的表现,如发言积极、讨论认真等。

3.评价学生在课后作业中的完成情况,如翻译准确、概括得当等。

六、教学资源1.教材:《部编版初中九年级下册语文》2.辅助资料:相关历史背景资料、人物介绍等。

七、教学时间2课时八、教学建议1.在教学过程中,注意引导学生关注课文中的重点字词和句子,帮助学生积累文言词汇。

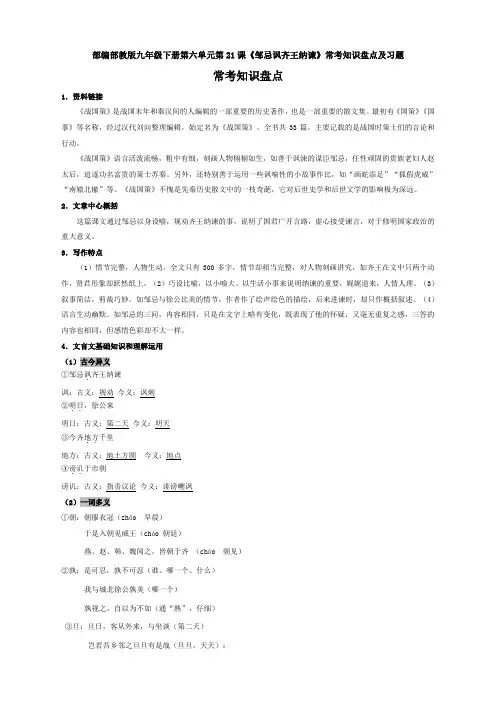

部编部教版九年级下册第六单元第21课《邹忌讽齐王纳谏》常考知识盘点及习题常考知识盘点1.资料链接《战国策》是战国末年和秦汉间的人编辑的一部重要的历史著作,也是一部重要的散文集。

最初有《国策》《国事》等名称,经过汉代刘向整理编辑,始定名为《战国策》。

全书共33篇。

主要记载的是战国时策士们的言论和行动。

《战国策》语言活泼流畅,粗中有细,刻画人物栩栩如生,如善于讽涑的谋臣邹忌,任性顽固的贵族老妇人赵太后,追逐功名富贵的策士苏秦。

另外,还特别善于运用一些讽喻性的小故事作比,如“画蛇添足”“狐假虎威”“南辕北辙”等。

《战国策》不愧是先秦历史散文中的一枝奇葩,它对后世史学和后世文学的影响极为深远。

2.文章中心概括这篇课文通过邹忌以身设喻,规劝齐王纳谏的事,说明了国君广开言路,虚心接受谏言,对于修明国家政治的重大意义。

3.写作特点(1)情节完整,人物生动。

全文只有300多字,情节却相当完整,对人物刻画讲究,如齐王在文中只两个动作,贤君形象却跃然纸上。

(2)巧设比喻,以小喻大。

以生活小事来说明纳谏的重要,娓娓道来,人情人理。

(3)叙事简洁,剪裁巧妙。

如邹忌与徐公比美的情节,作者作了绘声绘色的描绘,后来进谏时,却只作概括叙述。

(4)语言生动幽默。

如邹忌的三问,内容相同,只是在文字上略有变化,既表现了他的怀疑,又毫无重复之感,三答的内容也相同,但感情色彩却不大一样。

4.文言文基础知识和理解运用(1)古今异义①邹忌讽.齐王纳谏讽:古义:规劝今义:讽刺②明日..,徐公来明日:古义:第二天今义:明天③今齐地方..千里地方:古义:地土方圆今义:地点④谤讥..于市朝谤讥:古义:指责议论今义:诽谤嘲讽(2)一词多义①朝:朝服衣冠(zhāo 早晨)于是入朝见威王(cháo 朝廷)燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐(cháo 朝见)②孰:是可忍,孰不可忍(谁、哪一个、什么)我与城北徐公孰美(哪一个)孰视之,自以为不如(通“熟”,仔细)③旦:旦日,客从外来,与坐谈(第二天)岂若吾乡邻之旦旦有是哉(旦旦,天天):旦辞爷娘去,暮宿黄河边(早晨)④诚:臣诚知不如徐公美(的确、实在)帝感其诚,命夸娥氏二子负二山(真心、诚意)今诚以吾众诈自称公子扶苏、项燕(如果、假使)(3)词类活用①吾妻之美我者,私我也(形容词意动,以……为美)②能面刺寡人之过者(名词作状语,当面)③闻寡人之耳者(使动用法,使……听)(4)重要句子翻译①窥镜而自视,又弗如远甚。

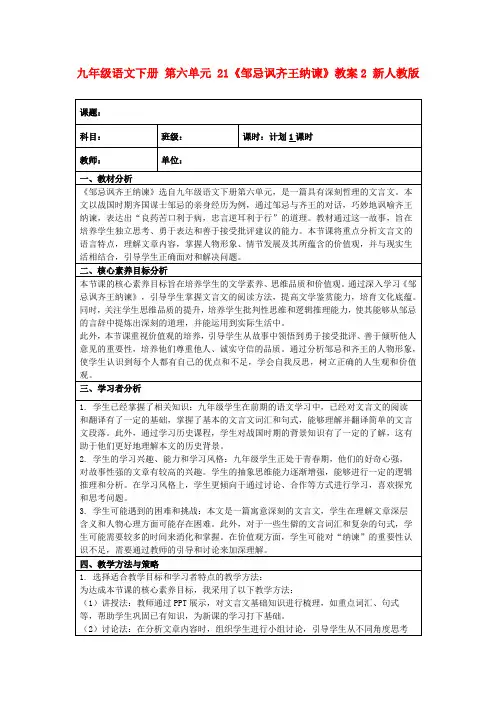

人教版部编九年级语文下册《邹忌讽齐王纳谏》教案一. 教材分析《邹忌讽齐王纳谏》是人教版部编九年级语文下册的一篇文言文。

课文讲述了战国时期齐国大臣邹忌以自己的家事喻国事,讽劝齐王纳谏,使之广开言路,改良政治的故事。

通过邹忌的讽谏,使学生了解和学习到敢于进谏、善于进谏的道理,进而培养学生的口语表达能力。

二. 学情分析学生在学习本文之前,已经掌握了了一定的文言文知识,能够理解文言文的基本内容。

但本文具有一定的难度,生僻字词较多,需要学生在课前进行预习。

同时,学生对邹忌的讽谏技巧和齐王的明智决策的理解可能存在一定的困难,需要在课堂上进行深入的分析和讨论。

三. 教学目标1.知识与技能:能够正确朗读课文,理解课文大意,掌握生僻字词的含义。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨的方式,学会邹忌的讽谏技巧,提高口语表达能力。

3.情感态度与价值观:培养学生敢于进谏、善于进谏的精神品质,增强对社会公正和人伦道德的认识。

四. 教学重难点1.生僻字词的理解和记忆。

2.邹忌的讽谏技巧的理解和运用。

3.对齐王明智决策的分析和评价。

五. 教学方法1.自主学习:学生在课前预习课文,查阅生僻字词的含义,为课堂学习做好准备。

2.合作探讨:学生分组讨论,分析邹忌的讽谏技巧,分享自己的观点。

3.启发引导:教师通过提问、讲解等方式,引导学生深入理解课文内容,突破重难点。

4.角色扮演:学生分组扮演邹忌、齐王等角色,进行课堂表演,增强对课文内容的理解。

六. 教学准备1.课文朗读录音:便于学生跟读、模仿。

2.生僻字词表:帮助学生查阅、记忆。

3.角色扮演道具:如帽子、扇子等,增加课堂趣味性。

4.课件:用于展示课文内容、邹忌的讽谏技巧等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师简要介绍课文背景,引发学生对邹忌讽齐王纳谏故事的兴趣。

2.呈现(10分钟)教师带领学生朗读课文,让学生感受邹忌讽谏的艺术魅力。

学生跟读、模仿,注意语音语调的把握。

3.操练(10分钟)学生分组讨论,分析邹忌的讽谏技巧。

九年级下册《邹忌讽齐王纳谏》课文解读一、关于课文课文通过邹忌以自身经历对齐王进行类比从而得出直言不易的道理,讽劝齐王纳谏除弊的故事,从而说明国君必须广泛采纳各方面的批评建议,兴利除弊,才可以兴国的道理。

这个故事明确说明了这样一个道理:一个人在受蒙蔽的情况下,是不可能正确认识自己和客观事物的。

作为领导,更要时刻保持清醒的头脑,防止被一些表面现象所迷惑;不要偏听偏信,要广泛听取他人的批评意见,对于奉承话要保持警惕,及时发现和改正自己的缺点错误,不犯或少犯错误。

应该说明的是,这篇课文所记述的,未必全是事实,很可能是战国时期流传的名人逸事。

所谓纳谏能导致“战胜于朝廷”的结果,在诸侯割据称雄、以攻伐为贤的战国时代,只能是一种无法实现的幻想。

但作者善于观察日常生活,从中提炼出有意义的主题,而且通俗生动,说服力强,文笔流畅而富有变化,充满情趣等,都是值得我们学习、借鉴的。

二、内容分析第1段,进谏的缘起。

作者先刻画了邹忌的外貌:身材修长,仪表堂堂。

“窥镜”“自视”,逼真地刻画出他不无自得的神情。

正是有了这点自信,才使他敢于和齐国有名的美男子徐公比“美”,也与下文见徐公后“弗如远甚”的自惭心理形成了鲜明的对比。

这种对比,烘托出他感到受蒙蔽的心情。

明明是“弗如远甚”,可他的妻、妾和客却异口同声地认为他比徐公漂亮,显然是由于各自特殊的原因,使他们没有勇气说出真实的情况。

这里,三个人的回答,由于身份和心理不同,虽然都是赞扬,但语气上却有明显的不同。

妻的回答表现了妻对他由衷的喜爱,爱恋之情溢于言表。

妾因其地位低下,与主人之间并没有多少真情可言,但又不能不顺从,所以她的回答就有些勉强,说话比较拘谨,不敢越雷池一步。

客人的回答则明显地流露出奉承的意味。

难能可贵的是,邹忌在这一片赞扬声中,并没有昏昏然,忘乎所以,而是保持着清醒的头脑。

先是“不自信”,等见到徐公后,又实事求是地承认自己“弗如远甚”,甚而至于“暮寝而思之”。

这一段,作者并没有把人物局限于家庭琐事之中,一般性地写他不因妻、妾和客的赞美而感到自满,而是将人物形象进一步提高、升华,由自身想到国家,从中体味出国君不易听到直言的道理,于是“入朝见威王”。

一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够准确地朗读和背诵课文《邹忌讽齐王纳谏》。

(2)理解课文中的关键词语和句式,如“讽齐王”、“纳谏”等。

(3)分析邹忌的讽谏艺术和齐王的纳谏态度。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入理解课文内容。

(2)学会欣赏古典文学作品的表达技巧,提高阅读理解能力。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对传统文化的热爱,增强民族自豪感。

(2)树立正确的价值观,明白接纳他人意见的重要性。

二、教学重点1. 理解课文内容,掌握关键词语和句式。

2. 分析邹忌的讽谏艺术和齐王的纳谏态度。

3. 欣赏古典文学作品的表达技巧。

三、教学难点1. 理解古代的讽谏文化,明白邹忌的讽谏目的。

2. 分析齐王接纳意见的过程,从中体会接纳他人意见的重要性。

四、教学过程1. 导入新课:简介邹忌和《邹忌讽齐王纳谏》的背景,激发学生的学习兴趣。

2. 自主学习:让学生自主阅读课文,理解课文内容,掌握关键词语和句式。

3. 合作探讨:分组讨论,分析邹忌的讽谏艺术和齐王的纳谏态度,体会课文所传达的思想。

4. 欣赏分析:引导学生欣赏古典文学作品的表达技巧,如比喻、排比等。

5. 拓展延伸:联系现实生活,让学生谈谈自己在接纳他人意见方面的体会。

6. 总结:回顾本节课的学习内容,强调接纳他人意见的重要性。

五、课后作业1. 准确地朗读和背诵课文《邹忌讽齐王纳谏》。

2. 写一篇短文,谈谈自己在接纳他人意见方面的体会。

六、教学策略1. 采用问题驱动法,引导学生提出问题并自主探究。

2. 利用案例分析法,通过分析邹忌讽齐王的故事,让学生理解讽谏文化和接纳他人意见的重要性。

3. 运用讨论法,鼓励学生积极参与课堂讨论,培养学生的团队协作能力。

七、教学准备1. 准备课文《邹忌讽齐王纳谏》的相关资料,如注释、译文等。

2. 准备多媒体教学设备,如投影仪、电脑等。

3. 准备与课文相关的问题和讨论话题。

八、教学评价1. 课堂表现评价:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答等情况,给予相应的评价。

高中语文《邹忌讽齐王纳谏》说课稿说课的题目是《邹忌讽齐王纳谏》,这是鲁教版语文九年级下册第五单元的一篇课文(20课),选自《战国策》,是古典散文中的名篇。

下面我从以下几个方面来进行说课。

一、说教材《邹忌讽齐王纳谏》这篇课文记叙了邹忌从与徐公比美这件日常生活小事中悟出治国的道理,进而讽劝齐王纳谏,使齐国大治的故事。

邹忌以切身经历设喻,由已及君,以小见大,由家事到国事,道理由浅入深,具有极强的说服力。

明白邹忌劝说艺术,及齐王纳谏而使得国势强盛的意义,对学生的情感、态度和价值观的培养有重要的意义。

同时,这篇文章文字易懂,语句流畅,人物生动,故事性强,便于课堂上反复诵读;文章中还出现了许多典型的文言句式和语法现象,也便于学生理解和记忆。

因此,它在本册中的重要地位是显而易见的,是重点讲读课文。

二、说学情:初三年级的学生,有一定的文言文学习基础,但大多厌烦文言文繁索的学习。

因此在制定本课教学目标时,一定要考虑如何激发学生学习文言文的兴趣,如何引导学生掌握学习文言文的方法。

依据他们的认知特点和语文素质,本节课将赏读作为重点,把赏析作为难点,目的是在教学中以读带赏,以赏促读,让学生跳一跳就能摘到桃子,从而调动学生学习文言文的积极性和主动性。

三、说目标依据课程标准和本课重点,结合学生实际,我设计了以下教学目标及重点、难点。

教学目标:⑴知识与技能:了解《战国策》有关知识,了解和掌握文中重点文言词语的意义和用法。

⑵过程与方法:培养学生自主、合作、探究能力。

⑶情感态度与价值观:引导学生讲究说话艺术,能虚心接受别人的建议,并及时改正自己的错误。

教学重点:1、理解文意,整理重点实词、虚词的意义及用法,掌握重点语句的翻译。

2、理解和把握人物形象。

(因为这篇文章要让学生在疏通文章内容的基础上,归纳分析人物形象,将人物身上的闪光点内化成自身的东西。

既欣赏和领略了我国语言文学之美,又能在做人做事上给学生以启迪。

)教学难点:欣赏邹忌的讽谏艺术四、说教法:依据新课程理念,学生是学习和发展的主体。

拓展九年级《邹忌讽齐王纳谏》教案,授课更精细,你不容错过!九年级的教学内容是初中阶段的最后一步,它不但是小学阶段内容的深入延伸,同时也是高中阶段内容的打好基础的关键时刻。

在九年级学习的过程中,如何让学生在有效的时间内掌握知识点,更好地应对未来的高考考试,就成了教师需要关注的焦点。

其中语文教育并不是一个简单的教育任务。

一方面,语文教育是培养学生自我意识和人生观念的重要切入点;另一方面,语文教育更需要教师保证学生正确理解历史文化,掌握语文知识,并通过语文进行思考和判断。

为此,教师需要花费很多时间和精力去制定有用的、有意义的教案,便于实现有效的教学。

拓展九年级语文教案是一种特殊的教学方法,它实现了拓展教学。

通过对容易掌握的材料的拓展,拓展学生的思维方式和表达能力,培养学生的思考能力和成果意识。

邹忌讽齐王纳谏这篇古文作品,适合作为一种拓展教案的基础材料。

邹忌讽齐王纳谏是一篇传世佳作,历经岁月沉淀,依然散发着香气。

可以作为拓展九年级语文教案的材料,是因为它具有三方面的特点。

一、古文难度适宜。

邹忌讽齐王纳谏是一篇较为简单的古文文章,句式简洁明了,不太难以理解。

通过拓展教学,可以让学生通过简单的句子、较为浅显的语言,明白文章主旨和内容,从而进一步培养孩子的阅读能力和对古代文化的理解。

二、寓意深刻,思想意蕴丰富。

邹忌讽齐王纳谏是一篇批评史事的文章,文中反映了当时的政府贪污腐败现象,并给出了自己的方案和对策。

通过教学,可以让学生理解文章所要提供的古代哲学思想和对人性方面的思考,从而培养孩子的思考能力和逻辑思维能力。

三、直接涵盖高考阅读文化素材和命题思路语文学科命题其实都是针对当今文化现象中出现的一些基本问题、矛盾、困惑及其相关规律的。

邹忌讽齐王纳谏所具有的文化素材涵盖了高考阅读命题所需要的素材,它能够培养学生对高考阅读素材的理解和掌握能力,并帮助学生更好地理解高考命题的思路,这也更好地为未来的高考命题打好了基础。