《浙江潮》

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:3

《浙江潮》说课稿《浙江潮》说课稿1说教材我说的是北师大版小学语文教材第九册《浙江潮(附观潮)》。

本课将内容相近的两篇__编排在一起,一篇是文言散文《浙江潮》,另一篇是现代散文《观潮》。

这样编排的目的在于引导学生在更深刻地感受到钱塘潮的雄奇的同时,对古今语言的异同产生感性认识,感悟到祖国语言的魅力,增强语感和对祖国语言由衷的热爱。

《浙江潮》全文共五句话,开头用一句“浙江之潮,天下之伟观也”总领全文,点明题意。

接着交代海潮最盛的时间:“自即望以至十八日为最盛”。

然后对潮水由远及近,传神地从形色声势四个方面写出潮的特点,表现了海潮的雄奇壮丽。

描写形与色运用了形象贴切的比喻手法,比如“仅如银线”“玉城雪岭”;描写声势则在比喻之处还运用了夸张,例如“际天而来”“如雷霆”“吞天沃日”等。

这些手法将景象生动地表现了出来。

最后引用杨万理和诗句进行形象的概括,呼应首句,结构极为严谨。

《观潮》写的是作者耳闻目睹钱塘江大潮潮来前潮来时潮来后的景象,也表现的是大潮的奇特雄伟壮观。

课文的第4 5自然段是全文的重点,绘声绘色绘形地描写了潮来时的壮观景象,从远到近,写得很有顺序,很直观形象。

总之,这两篇__都使人如临其境,令人由衷地感到钱塘江大潮真不愧为自古以来的“天下奇观”。

根据以上情况,我确定本课教学目标如下:理解__内容,感受大潮的奇特,雄伟壮观。

领会作者用生动形象的文字,由远及近的顺序来表现大潮的方法。

训练有感情地朗读__,掌握古文的读法。

其中第2和第3条是本课和教学重点难点在于引导学生用这两篇__中写景的方法去写景。

学生情况分析对于学生来讲,应该是第一次接触到这样的文言散文,以前学的都是古诗,没有这样严谨的结构需要领悟和学习,可以说难度加大了,因此学生在理清结构朗读方面都难免会遇到一定的困难。

比如:《浙江潮》的开头两句与结尾一句是什么关系?古文的读法等都需要老师采用相应的方法引导学生。

此外,学生对__的写作方法往往是知而难行,例如:总分总也就是首尾呼应的结构,大部分学生在习作中达不到像课文中那么严谨;再如从远及近的写作顺序学生也做不到像文中那样自然。

《浙江潮》课文浙江之潮,天下之伟观也。

自既望以至十八日为最盛。

方其远出海门,仅如银线;既而渐近,则玉城雪岭际天而来,大声如雷霆,震撼激射,吞天沃日,势极雄豪。

杨诚斋诗云:“海涌银为郭,江横玉系腰”者是也。

[附]观潮钱塘江大潮,自古以来被称为“天下奇观”。

农历八月十八是一年一度的观潮日。

这一天早上,我们来到了海宁县的盐官镇,据说这是观潮最好的地方。

我们随着观潮的人流,登上海塘大堤。

宽阔的钱塘江横卧在眼前。

平静的江面,越往东越宽,在雨后的秋阳下,笼罩着一层白蒙蒙的薄雾。

远处,几座小山在云雾中若隐若现;近处,镇海古塔、中山亭和观潮台屹立在江边。

这时候,江潮还没有来,可是,海塘大堤上早已是人山人海。

大家昂首东望,等着,盼着。

午后一点左右,从远处传来隆隆的响声,好像闷雷在滚动。

顿时,人声鼎沸。

熟悉江潮的人告诉我们:潮来了。

我们踮着脚,向东望去,江面还是风平浪静,看不出有什么变化。

过一会儿,响声越来越大,只见东边水天相接的地方,出现了一条白线,人群又沸腾起来。

那条白线很快向前移动,逐渐拉长,变粗,横贯江面。

再近些,只见白浪翻滚,形成一道两层楼高的白色城墙。

那浪潮越来越近,犹如千万匹白色战马齐头并进,浩浩荡荡地飞奔而来;那声音如同千万辆坦克同时开动,发出山崩地裂的响声,好像大地都被震得颤动起来,令人惊心动魄。

据说解放前的一年,曾有大潮上岸,几百人猝不及防,被潮水席卷而去。

而今天,站在坚固的海塘大堤上,则是有惊无险,让我们充分领略到大自然的雄伟奇观。

再看那江面,潮头已奔腾西去,可是余波还是在漫天卷地地涌来,江面上依旧风号浪吼。

过了很久,钱塘江才恢复了平静。

看看堤下,江水已经涨起六米多高了。

苏轼最后一首诗是《庐山烟雨浙江潮》。

全诗为:庐山烟雨浙江潮,未至千般恨不消。

到得还来别无事,庐山烟雨浙江潮。

释义:庐山美丽神秘的烟雨,钱塘江宏伟壮观的潮汐,很值得去观赏一番。

无缘去观赏庐山的烟雨和钱塘江的潮汐,是会遗憾终身的。

终于亲临庐山、浙江,看到了蒙蒙烟雨、澎湃潮水,却发现过去的冲动妄念不过如此、并无惊奇,只觉庐山烟雨就是庐山烟雨,浙江潮水就是浙江潮水。

注释:①浙江潮:即指钱塘江潮汐。

②恨:遗憾。

赏析:第一句的“庐山烟雨浙江潮”,是理想的目标,每个追求者都为之魂萦梦绕,不惜任何代价,一定要一睹为快。

如该诗写到的,庐山的烟雨和浙江的潮水,未曾到过见过,便觉得心中有千万种的遗憾,没办法消除,一旦有一天去过看过,也就觉得没什么新奇,那烟雨依旧是庐山的烟雨,潮水依旧是浙江的潮水。

没见过以前总是充满着向往和期盼,然后就想方设法地去追求和实现,一旦亲眼所见,身临其境,得到和拥有了之后,反倒觉得很平常。

对此,世俗的感叹是:“不过如此!”而禅意的态度却截然相反。

禅者会发出由衷的赞叹:“正是如此!”凡夫总是把极乐世界想象成远在十万八千里之外,并且即使到了极乐世界,也感觉不到乐趣存在。

对于他们,日常的生活、熟悉的地方、得到了的东西就没有美妙可言。

占有一物便失去一物的刺激,如此永远陷于无聊——痛苦――无聊的恶性循环中,精神的流浪从不停止。

而已经解脱了的悟者,虽然与凡夫生活的空间原来是同一个,却能将日常的生活、熟悉的景致化为极乐世界,对拥有的东西倍加珍惜,将理想落成于现实,从不沉溺于海市蜃楼的幻想。

如此,穿衣吃饭,行止语默,无不感受到真实、鲜活的生命之存在。

这首诗颇富禅意,一般都把它当作禅宗的悟道诗,全诗展示出人生追求真理的三个历程。

创作背景:某日,苏轼到了庐山。

名山大川,气象万千,是日,天朗气清苏轼和几个朋友一起,登山访寺。

走近一座山寺,只见亭阁灵秀,树木蓊郁,粉墙雪白,一个老僧迎了出来。

“请问施主,是东坡居士吗?久仰,久仰。

2021年五年级上册语文《浙江潮》北师版课文及教案教案是以系统方法为指导,教案把教学各要素看成一个系统,分析教学问题和需求,确立解决的程序纲要,使教学效果最优化。

下面小编给大家带来关于五年级上册语文《浙江潮》课文及教案,希望会对大家的工作与学习有所帮助。

《浙江潮》课文浙江之潮,天下之伟观也。

自既望以至十八日为最盛。

方其远出海门,仅如银线;既而渐近,则玉城雪岭际天而来,大声如雷霆,震撼激射,吞天沃日,势极雄豪。

杨诚斋诗云:“海涌银为郭,江横玉系腰”者是也。

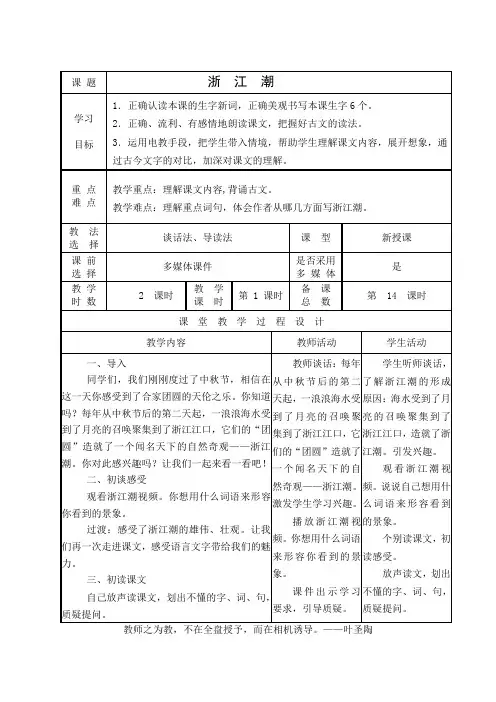

《浙江潮》教案教学目标:1、正确认读本课的生字新词,正确美观书写本课生字6个。

2、正确、流利、有感情地朗读课文,把握好古文的读法。

3、运用电教手段,把学生带入情境,帮助学生理解课文内容,展开想象,※通过古今文字的对比,加深对课文的理解。

4、通过感受大潮的奇特、雄伟、壮观,激发学生热爱祖国壮美河山的思想感情。

古今文字的对比,感悟祖国语言的魅力,增强语感和对祖国语言的由衷热爱。

教学难点:按时间顺序给课文分段,理清作者的思路使学生了解钱塘江大潮雄伟壮丽的自然景观。

结合课文理解“横贯”、“天下奇观”、“人声鼎沸”、“风号浪吼”、“涨”等词语及比喻句。

学情分析:本班有学生60人,其中男生37人女生23人,学生的学习自觉性不够,个别学生阅读能力很差,成绩不稳定,好差生两极分化严重。

课时安排:3课时教学过程:第一课时一、导入:1. 今天我们将首次接触到文言文,齐读课题。

(生齐读课题。

)2. 课前已经预习了课文,能说说第一次读古文的感觉吗?3. 有什么办法可以解决这些困难吗?二、初读课文,质疑解疑1. 各小组分两步来解决问题:第一,认真读课文,先把课文的大概意思读明白;第二,在了解大意的基础上,把课文读通顺。

时间暂定五分钟。

(生合作学习。

教师很认真地逐组巡视辅导。

)2. 能用自己的话,说说你读懂了什么?(评价,纠错)3. 指读课文:课文读通顺了吗?谁来试一下?(评价)4. 教师范读,学生跟读,把握古文的韵律读法三、细读课文,感悟理解1. 围绕着“浙江之潮,天下之伟观也。

《浙江潮》资料周密(1232-1298),中国宋元间文学家。

字公谨,号草窗,又号四水潜夫、弁阳老人、华不注山人,南宋文学家。

祖籍济南,流寓吴兴(今浙江湖州)。

另有同名人士,下面分别详细介绍。

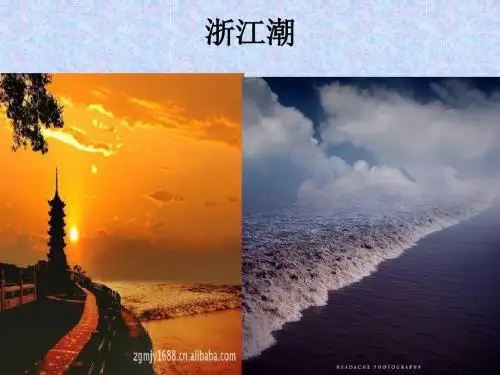

钱江潮自古以来被称为天下奇观。

每当大潮来临,巨浪汹涌澎湃,气势雄伟,潮声震天动地,如千军万马,横江翻腾,真有“翻江倒海山为摧”之势。

潮头一般高1至2米,最高达5米以上,以每秒5至7米的速度浩浩荡荡向上游挺进,势如破竹,蔚为壮观。

明代文学家张舆曾为它写下了这样的诗句:“罗刹江(即钱塘江)头八月潮,吞山挟海势雄豪。

六鳌倒卷银河阔,万马横奔雪嶂高。

”原文:浙江之潮,天下之伟观也。

自既望以至十八日为盛。

方其远出海门,仅如银线;既而渐近,则玉城雪岭,际天而来,大声如雷霆,震撼激射,吞天沃日,势极雄豪。

杨诚斋诗云“海涌银为郭,江横玉系腰”者是也。

每岁京尹出浙江亭教阅水军,艨艟数百,分列两岸;既而尽奔腾分合五阵之势,并有乘骑弄旗标枪舞刀于水面者,如履平地。

倏尔(而)黄烟四起,人物略不相睹,水爆轰震,声如崩山。

烟消波静,则一舸无迹,仅有“敌船”为火所焚,随波而逝。

吴儿善泅者数百,皆披发文身,手持十幅大彩旗,争先鼓勇,溯迎而上,出没于鲸波万仞中,腾身百变,而旗尾略不沾湿,以此夸能. ,而豪富贵宦争赏银。

江干上下十余里间,珠翠罗绮溢目,车马塞途,饮食百物皆倍穹常时,而僦赁看幕,虽席地不容间也译文:钱塘江大潮是天下雄伟的奇观。

从每年的农历(八月)十六至八月十八是最盛的时候。

当潮远远地从海口涌起的时候,几乎像一条(横画的)银白色的线,不久越来越近,就看见玉城雪岭的潮水连天涌来,声音大得像雷霆万钧。

震撼天地激扬喷薄,好像吞没了天空,冲荡了太阳,其气势非常的雄伟豪壮。

杨万里诗中说的:“海涌银为郭,江横玉系腰。

”就是指这样的景象。

每年农历八月京都的长官来到浙江亭校阅水军,几百艘战船,分别排列于江的两岸;然后演习五阵的阵势,忽而疾驶,忽而腾起,忽而分,忽而合,极尽种种变化,不久在水面上骑马、舞旗、举枪挥刀的人,就好像踩在平地一样。

《浙江潮》文献综述作者:吕旸来源:《经营管理者·上旬刊》2017年第10期摘要:本文通过二手文献的搜集,检索出《浙江潮》研究的视角及其最新研究现状。

试图在此基础上开辟新的角度看待《浙江潮》。

关键词:《浙江潮》留日学生刊物文献综述一、引言基于《浙江潮》的原始文献,在此基础上搜集了有关《浙江潮》、清末留日学生和留日期刊等相关的文献进行考察,探寻《浙江潮》研究的不同角度以及最近的研究成果。

《浙江潮》,1903年2月17日在日本东京由101名浙江籍学生所组成的浙江留日同乡会主创办,主要栏目有社说、论说、经济、教育、军事、历史、传记、文学、时评、杂文、译编、大势、小说、杂录、记事、文苑。

刊物每期百余页,约8万字,于阴历每月20日出版发行,每期印数5000余册。

1904年出至第12期停刊。

目前有关《浙江潮》的研究角度分别聚焦于在日留学生创办的革命刊物对国内的思潮的影响、浙江籍留学生所办刊物的内容和意义、《浙江潮》刊物对于浙江本省的形象建构、《浙江潮》与鲁迅的地质学研究等,而从教育和科学角度还较少有人涉及到。

二、主题部分在年代/不同问题/不同的观点比较中综述不同问题1.第一类以《浙江潮》期刊为案例的。

1.1《浙江潮》与晚清民族主义思潮的兴起。

从晚晴中国处于政治文化思潮多重,救亡图存的迫切的背景出发,提出《浙江潮》对于弘扬民族主义思潮的作用。

从浙江的自然浙江潮现象引申到政治文化思潮,再到民族主义思潮兴起的背景阐述,到认为《浙江潮》有重塑国民与国魂的作用,并且它提倡尚武精神,结论认为浙江潮杂志促进了民族主义思潮兴起,为民主革命发挥了作用。

1.2近代报刊与浙江现代化进程——以《浙江潮》为例。

从期刊媒介角度进行评析,开头分析了清末民初的媒介作用,第二部分分析了《浙江潮》期刊的特点并指出《浙江潮》处于浙江现代化进程的特点时期,第三部分分析了期刊的作用是如何体现的,从内容大都涉及浙江提出其具有地域特色,从刊登的调查报告指出期刊有鲜明的问题意识,并提出期刊传播有针对性从而产生了显著的传播效果。

日期:•浙江潮简介•浙江潮的形成与演变•浙江潮的旅游资源•浙江潮的文化内涵•浙江潮的观赏与安全目•总结与展望录01浙江潮简介浙江潮的地理位置浙江潮指的是钱塘江大潮,它位于中国浙江省杭州湾钱塘江口。

由于杭州湾是一个三角形海湾,口大内小,海潮涌起时,海水由外海进入湾中,潮位堆高,潮差可达10米;退潮时,海水又缓慢地退出湾口,潮差可达6米。

因此,浙江潮的地理位置得天独厚,成为世界著名的强潮海浪之一。

浙江潮的历史背景浙江潮有着悠久的历史,可以追溯到宋朝时期。

当时,杭州是京杭大运河的起点,也是中国最繁华的城市之一。

由于大量船只往来频繁,为了防止船只被大潮冲走,当地人开始修建堤坝和桥梁。

随着时间的推移,这些堤坝和桥梁逐渐成为浙江潮的标志性景点之一。

浙江潮的自然景观02浙江潮的形成与演变浙江潮的形成原因地理位置01海洋潮汐02地形与潮流03现代浙江潮随着时间的推移,浙江潮在现代化进程中逐渐发展。

现代科技的应用使得对浙江潮的研究和观测更为精确。

古代浙江潮在古代,浙江潮就已被人们所知。

古代文献中已有对浙江潮的描述和记录。

例如,《史记》中就有关于浙江潮的记载。

影响因素随着全球气候变化和人类活动的影响,浙江潮也发生了一些变化。

例如,海平面上升和人类活动对浙江潮的形成和演变产生了影响。

浙江潮的历史演变过程浙江潮的未来发展趋势持续观测与研究随着科技的发展,对浙江潮的观测和研究将更加深入。

通过持续的观测和研究,可以更好地了解浙江潮的形成和演变过程,为应对未来可能产生的影响做好准备。

环境保护与可持续发展为了保护浙江潮的生态环境和实现可持续发展,需要采取一系列措施。

例如,加强环境保护意识、限制近海开采、推广可持续发展理念等。

通过这些措施的实施,可以促进浙江潮生态环境的恢复和保护,同时也有助于实现可持续发展。

03浙江潮的旅游资源历史文化价值浙江潮的旅游价值自然景观价值旅游经济价值浙江潮的旅游景点及特色钱塘江大潮千岛湖舟山群岛杭州出发上海出发浙江潮的旅游路线及行程安排04浙江潮的文化内涵浙江潮是传统文化的瑰宝浙江潮是传统文化的传承浙江潮与传统文化的关系古代诗词中的浙江潮在古代诗词中,浙江潮常常被用作抒发情感、描绘风景的题材。

2024年五年级上册语文《浙江潮》北师版课文及教案《浙江潮》是2024年北师版五年级上册语文课本中的一篇课文。

下面是《浙江潮》的教案。

教学目标:1.通过学习《浙江潮》课文,了解浙江潮的历史背景和意义,培养学生的历史文化素养。

2.培养学生的阅读理解能力,能够理解文中的主要内容与细节,并能运用所学知识进行推理和分析。

3.培养学生的语言表达能力,能够用简洁准确的语言表达自己的观点。

教学准备:课文《浙江潮》的课本、PPT幻灯片、图片资料、学生练习册教学过程:Step 1 导入新课通过展示一张描绘浙江潮的图片,激发学生对于浙江潮的兴趣。

然后进入课文内容,引导学生预测课文的标题和主要内容。

Step 2 阅读理解让学生独立阅读课文,并回答一些问题,如:浙江潮是在哪个时期发生的?为什么浙江潮被称为“潮”?它对于中国的文化交流有什么影响?等等。

Step 3 细节理解让学生再次阅读课文,找出课文中的关键细节,比如浙江潮对于中国的海路贸易有什么影响?浙江潮对于江南地区的经济发展有什么贡献?等等。

Step 4 推理分析让学生思考并回答以下问题:浙江潮为什么会在浙江地区兴起?浙江潮的兴起对于地方政府和百姓有何影响?Step 5 总结归纳通过讨论,让学生总结出浙江潮的历史背景和意义,以及它对中国的影响。

Step 6 拓展延伸利用PPT或图片资料,向学生介绍一些与浙江潮相关的历史事件或文化现象,如永嘉之乱、开平仓等。

让学生了解更多关于浙江潮的知识。

Step 7 课堂练习让学生完成练习册中与本课内容相关的练习题,巩固对课文的理解。

Step 8 课堂小结对本节课进行小结,帮助学生加深对课文的理解和记忆。

Step 9 课后作业布置课后作业:让学生根据教材上给出的提示,写一篇关于浙江潮的短文。

以上是《浙江潮》北师版五年级上册语文课文及教案的基本内容,可以根据实际教学情况进行适当调整和拓展。

五年级上册语文教案《浙江潮》一、教学目标:1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵课文《浙江潮》。

(2)理解课文中的生词和短语,并能运用到实际情景中。

(3)了解浙江潮的地理位置、特点以及潮汐的成因。

2. 过程与方法:(1)通过查阅资料和图片,让学生直观地了解浙江潮的景象。

(2)培养学生通过课文内容进行推理和想象的能力。

(3)学会通过比较和分析,把握课文的主要信息。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生热爱祖国大好河山的情感。

(2)培养学生对自然科学的兴趣和好奇心。

二、教学重点与难点:1. 教学重点:(1)正确朗读和背诵课文《浙江潮》。

(2)理解课文中的生词和短语。

(3)了解浙江潮的地理位置、特点以及潮汐的成因。

2. 教学难点:(1)课文中所涉及的潮汐现象的理解。

(2)如何通过课文内容进行推理和想象。

三、教学方法:1. 情境教学法:通过展示图片和视频,让学生直观地了解浙江潮的景象。

2. 比较教学法:引导学生通过比较和分析,把握课文的主要信息。

3. 讨论法:鼓励学生在课堂上积极发言,培养学生的表达能力。

四、教学准备:1. 教师准备:课文《浙江潮》的课件、图片和视频资料。

2. 学生准备:预习课文,查阅相关资料。

五、教学过程:1. 导入新课:(1)展示浙江潮的图片和视频,引导学生关注课文主题。

(2)邀请学生分享预习过程中了解到的关于浙江潮的知识。

2. 学习课文:(1)学生自读课文,注意生词和短语的读音和意义。

(2)教师讲解生词和短语,帮助学生理解课文内容。

(3)学生齐读课文,体会课文的语言美。

3. 讨论交流:(2)讨论潮汐的成因,让学生了解自然科学的奥秘。

4. 朗读与背诵:(1)学生分组朗读课文,培养语感。

(2)教师引导学生背诵课文,加深对课文内容的理解。

(2)鼓励学生课后查阅更多关于浙江潮的资料,进行拓展学习。

六、教学评价:1. 课堂表现评价:观察学生在课堂上的参与程度、发言积极性和合作意识。

2. 知识掌握评价:通过提问和练习,检查学生对课文内容、生词和短语的掌握情况。

五年级语文上册《浙江潮》教案设计《浙江潮》是一篇文字精炼的古文,寥寥数语却将浩浩汤汤的浙江潮刻画得淋漓尽致。

下面是本店铺整理的五年级语文上册《浙江潮》教案设计,欢迎大家阅读!【《浙江潮》教案设计】设计思路:1、指导思想:本着全面提升学生语文素养的课程理念,在课堂教学中注重诵读和感悟,提升学生的语言感受能力和表达能力,对比古今语言的不同风格,提升语言文字运用能力。

2、设计理念:(1)少教多学:指导学生学习文言文的诵读和节方法,通过进行对比阅读,通过现代文和文言文的对比联系,互文理解,提升学生理解和表达能力。

(2)以读促悟:在课堂教学中,指导学生正确、流利、有感情地朗读课文,突出文言文阅读的节奏和韵味,在多层次的诵读中理解内容,提升语感,表达对浙江潮的喜爱与赞美之情。

教材解析:《浙江潮》是北师大版语文第九册第二单元“奇观”的第二篇主体课文,由文言文《浙江之潮》和现代文《观潮》组成。

两篇文章用不同的语言风格和叙述内容展示了浙江潮的形色声势,表达了作者对浙江潮这一千古奇观的赞美之情。

《浙江之潮》语言凝练,比喻形象新颖,是一篇短小精悍的速写小品。

《观潮》则更为细致,从“观”的角度入手,按照潮来前、潮来时、潮过后的顺序记叙了浙江潮惊心动魄的气势,表达了观潮人的赞叹之情。

本次教学的主要内容为《浙江之潮》,《观潮》作为辅助理解材料。

《浙江之潮》从概括评价,到细致描写,再到名人诗评,文字虽少,内容丰富,尤其是对于浙江潮形色声势的描写可谓是精致准确,充满想象,回味无穷,是指导学生学习诵读、解读和语言创作的好素材。

生情分析:学生刚刚升入五年级,在中年级学习的基础上,具有一定的文言文学习基础,能够结合不同的语境选择字音、字义,能借助一定的现代文辅助理解。

诵读能力较强,对于文言文的断句和节奏感有一定的判断力和表现力。

但是学生对于浙江潮缺乏直观的感受,情感表达上需要通过多种方式提升。

同时,对于诗化语言的凝练性表达还需要指导提升,需要充分丰富学生的情感和认知,指导学生准确表达,写出诗韵。

《浙江潮》教学反思《浙江潮》教学反思1《浙江潮》是一篇古文,同一篇现代文编排在一起,两片文章在内容上有共同之处,所以让学生对两篇文章进行比较阅读,通过阅读现代文,疏通古文的文意,对于特别的难于理解的名词教师进行点拨指导。

这篇文章的语言描写既简洁又生动,学习时要体会这一特点。

文章从形、声等不同角度由远及近描摹钱搪江潮的壮观,非常形象准确,表现了其雄豪的气势,令读者如身临其境。

阅读本文时,在疏通字句的基础上也注意到了引导学生领会这些内容及特点。

关注学生的个体差异和不同的学生需求,爱护学生的好奇心,求知欲,充分激发学生的主动意识和进取精神,倡导“自主、合作、探究的学习方式。

”因此,在教学中,采用以小组合作的形式,合作学习,进行交流反馈。

这既体现了教师“导”的作用,也体现了学生的主体地位,并且使学生学会合作,学会探究。

《浙江潮》教学反思2培养学生的审美情趣是新课程标准提出的提高学生语文素养的重要内容之一。

培养学生审美、爱美、创造美的精神素质,对提高语文教学质量,促进全体儿童素质的全面发展极为重要。

“爱美之心,人皆有之。

”语文教材中有童话、寓言、故事、诗歌,有很多美好的人,美好的心灵,美好的景物,美好的情境从不同侧面显示着、蕴涵着自然之美、社会之美和艺术之美。

那么在小学语文课堂教学中应该如何充分利用这些素材,达到培养学生审美情趣的目标呢?诵读不失为一种很好的手段,通过朗读对情操的陶冶、对心灵的感染、以及对思想的启发教育作用,往往比单纯的讲解更细致入微,更感人至深。

它在提升学生欣赏美、感悟美、体验美的过程中起着非常重要的作用。

熟读精思才能领会文意,品读赏析才能体会语言的音律美,使之内化为自己的语言,这样既加速了学生语言的积累,又使学生在受到思想教育的过程中,提高了审美情趣。

读是语文教学中不可忽视的重要一环。

没有读,就不能称其为语文课。

对于《浙江潮》这篇以文言文为主体的课文在学习的过程中就更不能忽视读,让学生在多种形式的读中体会《浙江潮》所表现的自然之美、语言之美、气势之美是我的初衷。

《浙江潮》

教材简析:

“际天而来”、“吞天沃日”,这该有多么雄伟、气势磅礴啊,这就是被称为天下奇观的“浙江潮”。

课文带领学生走近浙江潮,感受那磅礴的气势,通过感受大潮的奇特、雄伟、壮观,激发学生热爱祖国壮美河山的思想感情。

教学目标:

1、正确认读本课的生字新词,正确美观书写本课生字6个。

2、正确、流利、有感情地朗读课文,把握好古文的读法。

3、运用电教手段,把学生带入情境,帮助学生理解课文内容,展开想象,通过古今文字的对比,加深对课文的理解。

4、通过感受大潮的奇特、雄伟、壮观,激发学生热爱祖国壮美河山的思想感情。

古今文字的对比,感悟祖国语言的魅力,增强语感和对祖国语言的由衷热爱。

教学难点:

按时间顺序给课文分段,理清作者的思路使学生了解钱塘江大潮雄伟壮丽的自然景观。

结合课文理解“横贯”、“天下奇观”、“人声鼎沸”、“风号浪吼”、“涨”等词语及比喻句。

教学过程

第一课时

一、导入:

1. 今天我们将首次接触到文言文,齐读课题。

(生齐读课题。

)

2. 课前已经预习了课文,能说说第一次读古文的感觉吗?

3. 有什么办法可以解决这些困难吗?

二、初读课文,质疑解疑

1. 各小组分两步来解决问题:第一,认真读课文,先把课文的大概意思读明白;第二,在了解大意的基础上,把课文读通顺。

时间暂定五分钟。

(生合作学习。

教师很认真地逐组巡视辅导。

)

2. 能用自己的话,说说你读懂了什么?(评价,纠错)

3. 指读课文:课文读通顺了吗?谁来试一下?(评价)

4. 教师范读,学生跟读,把握古文的韵律读法

三、细读课文,感悟理解

1. 围绕着“浙江之潮,天下之伟观也。

”来感受浙江潮的伟大。

从哪里能看出浙江潮是伟观呢?请你默读课文,画出有关的句子,在小组内交流一下。

形:仅如银线等色:玉城雪岭等

声:如雷霆势:震撼激射

2. 指名回答:远——近——气势—诗歌评价

3. 指导美读:读了课文,你有什么感受?你能读出你的感受吗?

4. 教师配乐范读,学生练读,指读。

(古筝曲)

5. 再读古文,说说为什么称浙江潮为“天下之伟观也”?学生结合课文内容以及自己的理解进行交流。

6. 指导朗读:将你感受到的浙江潮读出来,注意读出气势读出古文特有的韵律。

四、拓展运用

1. 其实描写浙江潮的文章有很多,老师又给你带来一篇。

出示《钱塘江大潮》,请你读读,感受一下这两篇课文有什么不同?在小组内交流一下。

2. 指名读,说感受。

五、课堂小结:

虽然本课只有短短四句话,却向我们展示了一幅壮观的浙江潮,感受到了我国语言文字的魅力。

把你的感受朗读出来吧!

六、布置作业

第二课时

一、导入新课

上节课我们一起感受了古文描写的浙江潮,简洁、传神。

今天我们再来感受一下现代散文

板书课题:观潮

看看两者有哪些不同?

二、检查预习:

1、通过预习,你认为哪些生字的读音需要提醒大家注意?

学生进行交流,纠正读音

2、指名朗读本课生字新词

3、指名分段朗读课文,注意生字的读音

4、学生质疑

三、学习课文:

1、理清课文脉络:快速浏览课文,看看作者是按照什么顺序写的?(潮来前、潮来时、潮来后)

2、学习潮来前课文1—3自然段

学生齐读课文第一节,点拨学生理解“观潮”与“天下奇观”中的“观”字。

“观潮”中的“观”是看的意思;“天下奇观”中的观是景象的意思,在这里是指大潮来时的景象。

进而理解课题《观潮》即观天下奇观。

找出写大潮来之前江面景象及人们心情的句子,读一读。

你感受到了什么?(江面平静人们急切)

3、精学“潮来时”,学习课文4—5节。

如果你们就在观潮的人中,你们的心情急不急呢?老师找来了大潮到来时的录像带你们想不想看呢?播放录像思考:潮来时有哪两点给你们留下了深刻的印象?(潮的声大,浪高)教师指导学生自己读4—5节,让学生在课文中找出“写潮来时的声音”和“写潮的样子”的句子。

知潮声:声像什么?响声怎么样?千百万辆坦克同时开动的响声像什么?在学生回答出来之后,让回答最确切的学生将“闷雷”,“越来越大”,“山崩地裂”写在黑板上。

知潮形:用以上的方法,让概括最全面又准确的学生将“一条白线”“拉长变粗”、“白色城墙”,“白色战马”,书写在黑板上。

知潮序:通过板书,你可以看出作者的观察顺序吗?

从课文中找出相关词语“远处”,“过了一会儿”、“水天相接”、“向前移动”、“再近些”、“越来越近”。

训其说:根据板书叙述潮来时的经过。

先让全体学生按板书内容练习说,再让学生加上表示观察顺序的词练习说。

解其情:如果你们就在观潮的人之中,此时此刻你们的心情是什么样的呢?学生理解观潮人的“喜”、“惊”之情。

小结:钱塘大潮声巨大、浪罕见令人又惊又喜,使人惊心动魄。

让我们一起有感情朗读“潮来时”这一部分。

4、自学“潮过后”学习课文第六节。

潮过江面景象会是什么样?带着这一问题自学第六自然段,自学后交流。

从潮头“奔腾而去”、“余波还在漫天卷地涌来”分析中理解了潮头汹涌,余威犹在。

“霎时”一词的分析中,理解了潮头一眨眼就过,进一步理解了江潮速度之快。

“水位上涨六米”的分析中进一步理解钱塘大潮之奇。

5、再忆“潮来前”,让学生进一步理解“天下奇观”。

四、本课小结:

这正是八月十八潮,壮观天下无、浙江之潮,天下之伟观也。

你认为这里所引用的天下指什么?

学生理解“天下”可以认为是中国,也可以泛指全世界。

学生理解“天下无”为中国之最,也可以理解为“世界皆无,唯中国独有”,这说明钱塘水潮是世界之最。