论行政事实行为(一)

- 格式:docx

- 大小:19.43 KB

- 文档页数:5

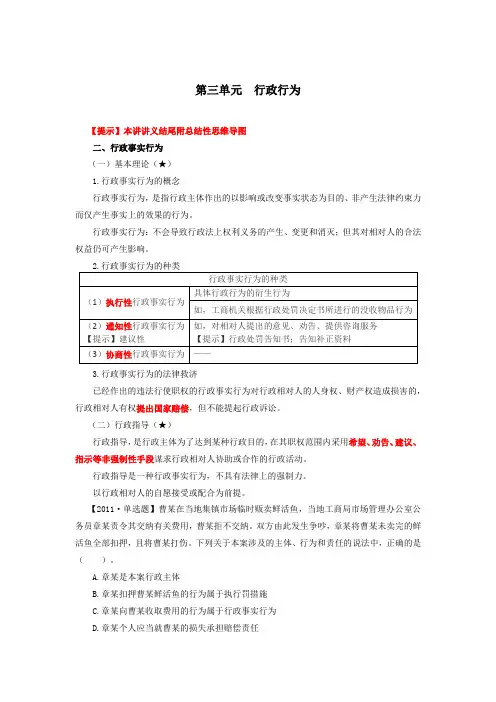

行政事实行为与具体行政行为的区别1、要件不同。

具体行政行为和行政事实行为作为公法上的行为,二者在主体方面都是享有一定行政权力的组织或代表该组织的个人所为的行政行为。

但是它们在行为的客观方面、法律效果方面和主观方面存在显著的不同。

首先,客观方面的要件不同。

具体行政行为在客观方面表现为行为主体针对公法上的具体事件行使职权和履行职责的行为。

行政事实行为不但包括行为主体行使职权和履行职责的行为,如日常的建设和维持行为,还包括与行使职权和履行职责相关的行为,如暴力的侵权行为。

其次,法律效果要件不同。

法律效果是具体行政行为的构成要件之一。

如果一个行为不具有任何法律效果,没有对行政相对方的权利和义务产生任何影响,就不能称为具体行政行为。

行政事实行为是一种非法律行为,无论是否发生相应的法律效果,则在所不问,都不影响行政事实行为的存在。

有的行政事实行为不发生任何法律效果,如记者招待会等,有的行政事实行为由于外界的因素间接发生一定的法律效果,如国有公共设施的致害、行政指导等。

也就是说,法律效果要件并非行政事实行为的构成因素。

最后,主观方面的要件不同。

具体行政行为是行政主体的一种意志,这种意志必须以一定的方式表现出来(一般是以通知的方式来完成的),否则该具体行政行为不成立。

行政事实行为也是行政主体的一种意志,但是这种意志是以各种各样的方式表现出来的,并不要求必须以一定的方式通知行政相对方。

具体行政行为作为法律行为,必须具备上述的主体要件、客观方面要件、法律效果要件、主观方面要件才能有效成立,而行政事实行为的构成则没有那么严格。

2、效力不同。

具体行政行为对外具有法律效力,而行政事实行为对外则不具有法律效力。

具体行政行为对外的法律效力体现在下述几个方面:首先,具体行政行为具有公定力;其次,具体行政行为具有不可争力;再次,具体行政行为具有拘束力;最后,具体行政行为具有执行力。

行政事实行为虽然也是行政机关的一种行政行为,但其不具有上述具体行政行为的各种法律效力。

行政事实行为具有可诉性——以一则行政案件为例下岗职工赵某以贩卖蔬菜维持生计,经常到蔬菜批发市场进菜。

20XX年2月25日凌晨,赵某在向某村村民宗某批购青菜时,遇到县工商局的工作人员高某和黄某等市场管理人员正在向宗某收取5角钱的摊位费,宗某说自己今天只有30把青菜,要求少交1角钱。

高某不同意,坚持要收5角钱。

此时,站在一旁等待与宗某进行交易的赵某说了一句“交就交4角吧。

”就这么一句话惹怒了高某,于是高某和黄某等人即拉住赵某,先是拳打,其后高某又拿出电警棍对赵某的腰部、肩部击打,赵某被打倒后,高某又在赵某的太阳穴猛戳一下,赵某当即昏迷。

经县级医院诊断,赵某头部、左眼球以及左肩左腰多处挫伤,头痛头昏,视力减退。

4月18日被转市级医院治疗。

诊断为慢性闭合性颅脑挫伤。

经治疗用去医疗费2万多元,其中高某所在单位经某派出所要求给付了5500元,之后就不肯再付钱,赵某因无钱交医疗费而出院。

出院后赵某向县人民法院起诉工商行政管理局,要求判令确认其在执行职务行为中的违法行为和该行为导致的损害赔偿责任。

县人民法院于20XX年6月21日作出行政裁定书,认为县工商行政管理局与原告赵某之间不存在具体行政行为,赵某不是行政相对人,不能提起行政诉讼,而只能提起民事赔偿,裁定对赵某的起诉不与受理。

赵某对县人民法院的裁定不服,向市中级人民法院提起上诉。

市中级人民法院于20XX年8月20日裁定认为,县工商行政管理局并未对赵某实施具体行政行为,故赵某并非行政相对人,该案不属于行政诉讼受案范围,原审人民法院裁定正确。

因此裁定驳回上诉,维持原裁定。

(见《中国律师》20XX年第10期)笔者认为,原审法院和二审法院的裁定是不正确的。

该案属于行政诉讼的受案范围。

分析如下:在该案中,无论是原审法院裁定不予受理,还是二审法院驳回上诉,其理由都是县工商行政管理局的工作人员高某等人实施的不是具体行政行为,而是个人行为。

因此,在工商行政管理局与赵某之间不存在行政法律关系。

论行政事实行为论行政事实行为随着国家向服务行政与给付行政发展,行政事实行为扮演着越来越重要的角色。

然而,究竟行政事实行为的内涵与外延如何界定,对其造成的损害如何救济,不仅属于立法上的灰色地带,也常常被理论界所忽略。

因此,界定行政事实行为的内涵和外延,探讨行政事实行为的价值及其造成损害的司法救济问题,显得尤为必要。

一、行政事实行为理论的沿革在德国魏玛共和时代,著名行政法学家耶律·纳克(WJellinek)提出‘单纯高权行政’一词,可谓是行政事实行为最早的萌芽。

所谓‘单纯高权行政’,是指与市政有关的房屋、街道、公园、水库等建筑技术方面的行为以及行政机关用文字发行的劝导,如警察为避免车祸所发行宣导交通安全之指针、提供民众调解及法律咨询等有助于社会和谐的行为。

[①]这类单纯高权行政行为就是指行政事实行为。

以耶律·纳克之见,事实行为如有不合法,只会产生公务员侵权之国家赔偿,以及刑事制裁之问题,无法诉请行政法院之救济,因此行政法无拘束事实行为的余地,事实行为乃‘法外之行为’。

[②]但是,随着国家职能扩张,原先以执行法律、维持秩序为主要目的的消极行政,渐为提供服务、保障社会公益的积极行政所取代,‘单纯高权行政’一词已经不能涵盖所有的行政事实行为,事实行为也不应再归于‘法外之行为’。

正如有学者所指出的那样,现代法治国家要求任何行政行为皆服从依法行政之理念,事实行为也必须服从法律优越、法律保留以及比例原则。

[③]行政法学界也由此对于行政事实行为给予了较多的关注。

在德国,关于行政事实行为的概念至今尚未达成共识,当代德国行政法学主流教科书认为:“行政事实行为是指只直接产生事实效果,在一定条件下,也产生法效果的行为。

”[④]但无论行政事实行为能不能产生法律效果,学者们都不否认行政事实行为的法律意义。

对于行政事实行为的合法要件,学者们一般认为其要比法律行为宽松,特别是享有所谓的法外空间。

如果作出事实行为的行政机关没有管辖权或者违反了法律的规定,就构成违法。

行政事实行为与行政法律行为之异同行政事实行为与行政法律行为产生于一个共同的行政主体——国家行政机关及其工作人员或者法律法规授权的组织,行政机关委托的组织和公民。

在有些情况下,两种行为是并列进行的;在有些情况下,两种行为则是相继进行或者是交叉进行的,它们之间存在广泛的内在的必然联系,它们既互相依赖,又互相影响,相互制约和相互作用。

在某种特定的条件下,它们还会交叉和转化。

行政事实行为与行政法律行为的联系主要表现在:(一)两种行为的目标指向一致。

行政事实行为的目标主要是通过宣传、教育、服务、计划、指导、协调和改善公共福利等活动,帮助公民、法人和其他组织把维护社会秩序、促进经济发展变为自觉行动。

行政法律行为的目标是通过行政强制手段即采取命令或禁止等方式保证国家的行政法律、法规的贯彻执行,保护市场经济的繁荣和发展。

这两种行为的目标统一于国家行政机关的意志,其内在的动力也源于国家行政机关的意志。

(二)行政事实行为与行政法律行为统一于同一的主体,有时它们的发生、发展相继在一定时间过程之中,所以具有相继性。

(三)行政事实行为与行政法律行为在进行过程中,它们相互作用、互为因果。

综上所述,行政事实行为与行政法律行为紧密相联,但这两种行为的区别也是显而易见的,笔者认为,它们的主要区别在于:(一)行为的性质不同。

因为行政事实行为没有为行政管理相对人设定、变更或者消灭权利义务关系,它没有行政法律上的确定力、拘束力、强制力,是非行政权力的公务性行为。

而行政法律行为的本质在于它是一种法律行为,它不仅为行政管理相对人设定了权利义务关系,而且它有法律的确定力、拘束力、强制力。

在行政机关实施权力行为时,它可以采取命令方式和禁止方式,相对人必须服从。

否则,行政机关可以申请人民法院强制执行,所以,这两种行为的区别是比较明显的。

(二)行为的结果不同。

行政事实行为的结果是不确定的,有的是隐形的,如行政信访行为实施后,有的会产生结果,有的就未必。

3.行政事实行为的法律救济已经作出的违法行使职权的行政事实行为对行政相对人的人身权、财产权造成损害的,行政相对人有权提出国家赔偿,但不能提起行政诉讼。

(二)行政指导(★)行政指导,是行政主体为了达到某种行政目的,在其职权范围内采用希望、劝告、建议、指示等非强制性手段谋求行政相对人协助或合作的行政活动。

行政指导是一种行政事实行为,不具有法律上的强制力。

以行政相对人的自愿接受或配合为前提。

【2011·单选题】曹某在当地集镇市场临时贩卖鲜活鱼,当地工商局市场管理办公室公务员章某责令其交纳有关费用,曹某拒不交纳。

双方由此发生争吵,章某将曹某未卖完的鲜活鱼全部扣押,且将曹某打伤。

下列关于本案涉及的主体、行为和责任的说法中,正确的是()。

A.章某是本案行政主体B.章某扣押曹某鲜活鱼的行为属于执行罚措施C.章某向曹某收取费用的行为属于行政事实行为D.章某个人应当就曹某的损失承担赔偿责任(二)基本制度1.信息公开制度凡是涉及行政相对人权利、义务的行政信息资料,除法律规定应予保密的以外,行政主体及有关机构应依法向社会公开,任何公民或组织均可依法获取。

2.回避制度【举例】《行政处罚法》第37条规定:行政机关在调查或者进行检查时,执法人员与当事人有直接利害关系的,应当回避。

比如,执法人员是当事人的近亲属。

3.行政调查制度(1)行政机关在调查或者进行检查时,执法人员不得少于2人,并应当向当事人或者有关人员出示证件;(2)行政机关在收集证据时,如果证据可能灭失或以后难以取证的情况下,经行政机关负责人批准,可以先行登记保存,并应当在7日内及时作出处理决定。

4.告知制度如《行政处罚法》规定,行政机关在作出行政处罚决定之前,应当事先告知当事人作出行政处罚决定的事实、理由及依据,并告知当事人依法享有的权利。

5.催告制度催告制度首次在《行政强制法》中得以确立,是强制执行行政决定的前置程序,主要体现在行政机关自行强制执行的催告、代履行的催告、申请人民法院强制执行的催告三个方面。

小议行政事实行为[摘要]随着行政领域的扩大化和复杂化,行政事实行为开始扮演着越来越重要的角色。

然而,在行政法学界,一直以来都忽略了对行政事实行为的研究,使其出现了大量空白区和争论点。

同时,2010年4月29日,我国对《国家赔偿法》进行了修订,对四种行政事实行为侵害的救济作出了进一步的规范。

但到底什么是行政事实行为是否应当予以救济仍是难有定论。

文章将对行政事实行为的有关内容加以探讨,以期能够引起人们的重视进而对其进行规范。

[关键词]行政事实行为;问题;完善一、行政事实行为的法理分析(一)行政事实行为的界定行政事实行为在最初被人们认为是“法外之行为”。

随着国家向服务行政与给付行政的发展,行政事实行为的价值才日益凸显,引起人们的重视。

只是,关于到底什么是行政事实行为目前仍未有统一的定论。

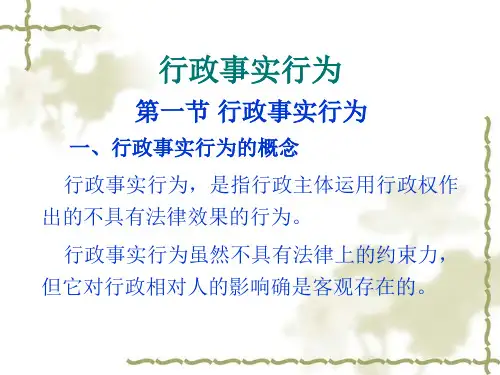

笔者认为所谓的行政事实行为是指行政主体基于职权实施的不能产生、变更或者消灭行政法律关系的行为。

行政事实行为与行政法律行为同属于行政行为,有着紧密的联系,既对立又统一,一定条件下还能相互转化,有很多行政事实行为本身就是行政法律行为的辅助行为或特定阶段,尤其是提倡服务政府、积极行政的今天,行政事实行为和行政法律行为的界限更显模糊。

同时,二者也有着明显的区别,看是否以“意思表示”为构成要素:行政法律行为要求具备产生、变更或者消灭行政法律关系的“意思表示”,而行政事实行为则不然。

(二)行政事实行为的类型依据环保行政事实行为是否涉及强制权力运用可将其划分为:1.强制性的行政事实行为,指行政部门在行政事实行为中涉及到了强制权力的运用,与相对人间存在不对等的关系。

如,行政检查。

2.非强制性的行政事实行为,指行政事实行为不涉及强制权力的使用,与相对人处于对等的地位。

这其中包括了资讯处理行为、履行公共服务职能的行为等众多方面。

二、我国行政事实行为中存在的问题(一)缺乏救济行政事实行为种类繁多,影响到行政相对人方方面面的利益,都需要司法保护。

法律经纬法制博览2019年04月(上)行政事实行为的认定李筱溪长春工业大学公共管理学院,吉林长春130000摘要:近些年来,行政事实行为作为一把双刃剑,对于其性质的认定,学界一直比较混乱,这对于现实生活中出现此类现象后所产生的后果是极为不利的。

因此研究什么是行政事实行为是极为必要的。

行政事实行为和传统意义上的行政行为不同,需要明确其含义,才能对于现实生活中起到引导作用。

关键词:行政事实行为;法律效果;行政行为中图分类号:D925.3文献标识码:A文章编号:2095-4379-(2019)10-0217-01作者简介:李筱溪(1996-),女,汉族,吉林白城人,长春工业大学,本科在校生。

一、行政事实行为的学说行政事实行为与传统的行政行为不同,它不以产生法律上的效果为目的。

作为一种非常规的“行政行为”,现在对其的界定还是十分混乱。

行政事实行为最早源于德国“单纯高权行政”这一学说,耶利内克认为产生这一现象的目的是更快完成与实现目的。

在这一时期,行政事实行为体系并没有成型,更多的是以举例为主要方式。

而在我国,这项行为最早定义于1983年王珉灿的《行政法概要》,由此开启并奠定了了我国对于行政事实行为的研究的基础。

经过逐渐的发展,在现阶段我国对于行政事实行为产生了以下几种学说:(一)法律效力说。

认为行政事实行为不是以产生法律约束力,而是以影响或者改变其事实为目的的行为。

行政事实行为中的法律约束力可以认定为强制力或直接约束力。

(二)目的说。

此学说认为,“行政事实行为是行政主体在实施行政管理、履行服务职能过程中作出的不以设定、变更或消灭行政法律关系为目的的行为。

”(三)客观说。

此种学说认为行政事实行为是行政主体作出行政法律行为的意思表示后确定其内容,从而行政主体从事的客观物质活动的一种行为。

二、行政事实行为的特征及构成(一)行政事实行为的特征1.行政性。

行政事实行为由行政主体所作出,具有一定的强制性,行政事实行为理应受到行政法原理的规范与调整。

城管打人是一种行政事实行为【摘要】在城管执法过程中,执法人员与小摊贩之间的矛盾冲突层出不穷,甚至有许多城管打人恶性事件的发生。

笔者从城管打人的行为是职务行为还是非职务行为分析,得出二者是从保护私权和保护公权不同角度进行阐述,进一步认定城管打人的行为为行政事实行为,以更好地维护当事人的合法权益。

【关键词】城管;职务行为;行政事实行为一、问题的引出我们通常认为执法人员在执法过程中的相关行为是职务行为,因此城管在执法时的打人行为可以理解为职务行为。

但公权力具有法定性,且法律没有赋予城管打人的权力,因而城管打人的行为不能理解为职务行为。

如何理解这一矛盾及城管打人行为的性质?二、城管打人的行为是否是职务行为(一)公权与私权公权是一种国家权力是由国家依法赋予,并由国家强制力作后盾,以管理社会公共事务和谋取公共利益为目的的一种国家强制力;私权是一种公民权利,是社会主体在社会生活中所享有的各方面权利。

公共权力的意义为服务和保障公民权利。

正如江平所说,节制公权是当前法治建设第一要务,因为权力对私权的侵害,乃是当前中国社会所面临的最大问题。

(二)认为是职务行为是从保护私权的角度,认为是非职务行为是从保护公权的角度1.从保护私权的角度,城管打人的行为是职务行为。

城管执法的行为是公民的生存权与城市管理秩序权衡问题。

一方面对城市秩序进行规范管理的必要,另一方面人的生命权至上,包括国家也要予以尊重和保障。

所以,从保护公民的生命权、生存权的角度来说,城管打人的是职务行为,以便被侵权人通过司法途径得到救济。

2.从保护公权的角度,城管打人的行为就是一种非职务行为。

国家机关工作人员超越职权的行为不是职务行为,不受法律保护。

但他作为社会的城市管理综合行政执法机关,对生活秩序、安定起到了应有的作用。

根据法理的价值位阶,对公民住宅自由、生存的自由高于社会秩序,秩序必须接受正义的规制。

三、城管打人行为是一种行政事实行为(一)什么是行政事实行为大陆法系的学者从不同角度来讨论,但未达成统一的表述。

行政事实行为的概念与特征笔者认为行政事实行为,是指行政主体作出的对外不具有法律效力,但事实上可能对行政相对方权利和义务造成一定影响的行政行为。

具体来说,行政事实行为具有下述特征:第一,行政事实行为是一种行政行为。

行政行为一词,虽然名称相同,但它在各国的涵义不同。

在法国,通说认为行政行为是指行政机关用以产生行政法上效果的法律行为。

[33]《德国联邦行政程序法》第35条规定: “行政行为是行政机关为规范公法领域的个别情况采取的具有直接对外效力的处分、决定或其他官方措施。

”[34]在日本,行政行为一词,不是法令上的用语,而是学者和判例构筑的学术概念。

[35]日本行政行为理论发展至今,通说认为:“行政行为是指行政活动中,在具体场合具有直接法效果的行政权力行为。

”[36]不难看出这些国家和地区行政行为的涵义和我国具体行政行为的涵义基本相同。

我国存在一个具体行政行为的概念,这个概念是法律上的术语,和德国、日本及法国的行政行为涵义基本相同。

[37]在我国,行政行为是具体行政行为的上位概念,行政行为和具体行政行为的关系相当于台湾的行政行为和行政处分的关系。

因此我国行政行为的概念必然与德国、日本、法国不同,是指行政主体行使公权力的各种行为,包括法律行为和事实行为。

第二,行政事实行为对外不具有法律效力,但也会对行政相对方的权利、义务造成一定的影响。

行政主体作出具体行政行为,目的就在于凭借具体行政行为的法律效力直接为行政相对方设定权利和义务。

而行政事实行为不具有法律效力,行政主体不能通过行政事实行为直接为行政相对方设定权利和义务。

虽然行政事实行为也会对相对方的权利和义务造成一定的影响,但这只是事实上的影响、实际上的影响,而且影响的发生也是由于外力作用的结果。

例如,行政指导对行政相对方造成的影响是通过行政相对方对行政指导的接受而发生的,如果行政相对方不听从行政指导,行政主体不能强制相对方接受。

判断一个行政事实行为是否存在,不看该行为是否对行政相对方的权利和义务造成了相应的影响,而要看在客观上行政主体是否作出了相应的行为。

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==行政事实行为分类篇一:行政事实行为行政事实行为行政事实行为是指行政主体基于职权实施的不能产生、变更或者消灭行政法律关系的行为,具有行政性、不能产生、变更或者消灭行政法律关系、可致权益损害性的三大特征。

(1851——1911)等,也就是所谓的行政事实行为。

行政事实行为的种类一.以事实行为是否涉及强制权力的运用可分为一)权力性事实行为1.行政检查行为2.行政即时强制(如对人身或财产的直接作用,见我国行政诉讼法第11条)二)非权力性事实行为1.资讯处理行为2.行政机关在执法过程中所搜集的各种证据材料的处置,有关档案的收发、管理等3.作出决定后的非权力性实施行为:如行政奖励决定作出后的奖励行为4.履行公共服务职能的行为如1)道路养护2)桥梁维修3)公共工程的建设二.以事实行为与行政行为的关系为标准可分为一)独立的事实行为(具有独立的法律意义)二)补充性的事实行为(又称执行性行为,不具有独立的法律意义):如工商局销毁收缴的假冒伪劣产品三、即时性行政行为(具有临时性、紧急性的特征,其行为式样由行政主体根据实际情况裁量决定)如一)拖走抛锚的车辆二)清理横倒在公路上的树木,以保证公路交通顺畅四、建议性行政事实行为(对行政相对人支配性最弱):如行政指导行为,对优质产品的推荐,某种商品的价格预测等篇二:浅析行政事实行为概念浅析行政事实行为概念邹文娟(福建福州,福州大学,350002)摘要:行政事实行为是我国行政法学界近几年颇受关注的新型行政行为,随着服务型政府的构建及法治社会的发展,行政事实行为也被赋予了独特的研究价值。

我国对行政事实行为的概念并未形成统一认识,这对行政执法及司法审查的顺利开展极为不利。

为完善我国的行政法理论体系,必须对行政事实行为概念做出准确定性。

从研究中外学者关于行政事实行为的理论出发,谈谈对行政事实行为概念的一点认识。

论行政事实行为(一)随着国家向服务行政与给付行政发展,行政事实行为扮演着越来越重要的角色。

然而,究竟行政事实行为的内涵与外延如何界定,对其造成的损害如何救济,不仅属于立法上的灰色地带,也常常被理论界所忽略。

因此,界定行政事实行为的内涵和外延,探讨行政事实行为的价值及其造成损害的司法救济问题,显得尤为必要。

一、行政事实行为理论的沿革在德国魏玛共和时代,著名行政法学家耶律?纳克(W.Jellinek)提出‘单纯高权行政’一词,可谓是行政事实行为最早的萌芽。

所谓‘单纯高权行政’,是指与市政有关的房屋、街道、公园、水库等建筑技术方面的行为以及行政机关用文字发行的劝导,如警察为避免车祸所发行宣导交通安全之指针、提供民众调解及法律咨询等有助于社会和谐的行为。

〔1〕这类单纯高权行政行为就是指行政事实行为。

以耶律?纳克之见,事实行为如有不合法,只会产生公务员侵权之国家赔偿,以及刑事制裁之问题,无法诉请行政法院之救济,因此行政法无拘束事实行为的余地,事实行为乃‘法外之行为’。

〔2〕但是,随着国家职能扩张,原先以执行法律、维持秩序为主要目的的消极行政,渐为提供服务、保障社会公益的积极行政所取代,单纯高权行政一词已经不能涵盖所有的行政事实行为,事实行为也不应再归于‘法外之行为’。

正如有学者所指出的那样,现代法治国家要求任何行政行为皆服从依法行政之理念,事实行为也必须服从法律优越、法律保留以及比例原则。

〔3〕行政法学界也由此对*沈开举,武汉大学高级访问学者,郑州大学法学院副教授;王红建,郑州大学法学院硕士研究生。

〔1〕参见陈新民:《行政法学总论》,台湾三民书局1997年修订六版,第307页注(一)。

〔2〕参见前引〔1〕陈新民书,第311页。

〔3〕参见吴庚:《行政法之理论与实用》,台湾三民书局1996年增订三版,第393页。

于行政事实行为给予了较多的关注。

在德国,关于行政事实行为的概念没有一个统一的说法。

当代德国行政法学主流教科书认为:“行政事实行为是指只直接产生事实效果,在一定条件下,也产生法效果的行为。

”〔4〕但无论行政事实行为能不能产生法律后果,学者们都不否认行政事实行为的法律意义。

关于行政事实行为的合法要件,学者们一般认为其要比法律行为宽松,特别是享有所谓的法外空间。

如果采取事实行为的行政机关没有管辖权,或者侵犯了公民权,就构成违法。

关于行政事实行为的违法后果,不能象法律行为那样会引起无效、可撤销的问题。

但如果行政事实行为违法侵害了公民的合法权益,受害人享有后果清除请求权和损害赔偿请求权,可以向行政法院提起一般的给付之诉、确认之诉,或者通过国家赔偿的程序获得救济。

〔5〕在法国,理论界认为行政事实行为是指不能直接发生法律效果的行为。

例如,做出决定前的材料准备行为和做出决定后的实际执行行为,都是不直接发生法律效果的行政事实行为。

行政事实行为有的完全不发生法律效果,例如气象局的天气预报,有的由于外界因素而发生法律效果,如行政指导是由于相对方的接受发生法律效果。

事实行为本身虽不直接发生法律效果,但它与法律行为的产生过程和实施过程具有重要的关系,所以也受行政法的支配。

事实行为不发生是否有效的问题,在其违法时可能发生行政主体和公务员的责任问题,例如赔偿责任、惩戒责任等。

〔6〕日本对行政事实行为研究较少,杉村敏正、兼子仁在他们的《行政手续行政争讼法》一书中提出:“事实行为并非行政机关的意思表示,而是直接实现行政目的之行为。

〔7〕盐野宏认为:”根据民事法律行为理论,以行为效果意思,可以把行政行为分为法律行为和事实行为。

“〔8〕日本的行政法学者对于行政事实行为研究的特色是对行政指导行为研究得较为深入,而且已经通过立法对行政指导进行了规范。

在日本,虽然行政指导不具有法律约束力,但对于行政指导造成的损失,学术界有观点认为既可以通过行政诉讼的渠道救济,也可以提起国家赔偿。

〔9〕我国台湾地区的学者在论及行政事实行为时,更可谓是智者见智、仁者见仁。

〔10〕尽管对于行政事实行为的内涵界定不一致,但是几乎都同意行政事实行为应受行政法〔4〕HansJ.Wolff及HansJ.WolffundOttoBachof之行政法教科书,1963年第六版,转引自翁岳生:《行政法》,台湾翰卢图书出版有限公司2000年7月第2版,第763页;毛雷尔认为,事实行为是指某种事实结果而不是法律后果的所有行政措施。

德]毛雷尔:《行政法学总论》,高家伟译,法律出版社2000年版,第391页。

〔5〕参见德]毛雷尔:《行政法学总论》,高家伟译,法律出版社2000年版,第391页以下。

〔6〕参见王名扬:《法国行政法》,中国政法大学出版社1988年版,第136页。

〔7〕日]杉村敏正、兼子仁:《行政手续行政争讼法》第268页,转引自翁岳生:《行政法》,台湾翰卢图书出版有限公司2000年7月第2版,第763页。

〔8〕日]盐野宏:《行政法》,杨建顺译,法律出版社1999年版,第85页。

〔9〕参见杨建顺:《日本行政法通论》,中国法制出版社1988年11月版,,第560页。

〔10〕林纪东认为:“行政事实行为乃全不发生法律效果,或虽发生法律效果,然其效果之发生乃由于外界之事实状态,并非由于行政权之心理作用的行政行为。

”林纪东:《行政法》,台湾三民书局1990年版,第290页;吴庚认为:“行政事实行为指行政主体直接发生事实上效果之行为,与其行政处分或其他基于意思表示的行为不同。

”吴庚:《行政法之理论与实务》,台湾三民书局1996年增订三版,第393页;林锡尧认为:“行政上的事实行为系指不发生法律效果为目的而以发生实际效果为目的行政行为。

”林锡尧:《行政法要义》,台湾三民书局第二次增订版,第441页;陈新民认为:“行政事实行为是与行政法之法律行为相对之行为,其作用非为产生、变更、或消灭行政法之权利与义务关系(法律效果),而系为产生事实效果也。

”陈新民着:《行政法学总论》,台湾三民书局1997年修订六版,第307页。

的约束,可以通过行政诉讼和国家赔偿的途径来保护行政相对方的合法权益,提起一般给付之诉、确认之诉或国家赔偿的请求。

大陆法系的学者从不同的角度界定行政事实行为,至今尚无形成一致的看法。

〔11〕但是对于行政事实行为的研究也从一开始把行政事实行为视为‘法外之行为’的阶段,发展到了认为行政事实行为也应受行政法的约束,探讨如何通过行政法上的途径对事实行为造成的损害进行救济的阶段。

英美法系从实用主义的立场出发,不对行政行为作法律行为和事实行为的界分,但坚持只要是公民的权利受到了行政行为的影响,都能通过司法途径获得救济的观点,在其独特的司法制度中,也不失为一种良好的选择模式。

在我国,行政事实行为的概念最早见于我国的第一本行政法统编教材《行政法概要》,该书作者提出,行政事实行为是指不直接产生法律后果的行政行为。

〔12〕虽然行政事实行为的概念早在1983年就提出了,但是我国行政法学界对于行政事实行为的理论研究并没有深入下去。

尤其在我国的行政法教科书中,行政事实行为的理论鲜有人提及。

以“行政事实行为”为专题的学术论文更是屈指可数。

有的学者甚至于把行政事实行为作为具体行政行为来对待。

〔13〕只是在近一两年来,行政事实行为才引起了学术界的关注。

在北京大学出版社出版的二十一世纪教材《行政法与行政诉讼法》一书中,章建生谈到:“行政事实行为,是指行政主体以不产生法律约束力,而以影响或改变事实状态为目的行为。

”〔14〕从目前研究的现状来看,不但缺乏对行政事实行为内涵的同一性认识,而且对于行政事实行为理论的价值、分类和救济问题都缺乏系统的研究。

〔15〕二、行政事实行为的定位关于行政事实行为的概念,各国都没有形成一致的观点。

以至于有学者认为:行政事实行为本身就是一个内涵极不确定、外延又具有开放性特征的概念,因此如果学者们拘泥于对其概念的抽象界定并无十分重大的理论价值。

“〔16〕对于这种观点,笔者不敢苟同。

行政〔11〕行政事实行为内涵的沿革大致沿着以下两条线索:一是以‘单纯高权行政’为基础而发展起来的‘法律效果说’;二是从民事法律行为和民事事实行为界分的理论发展而来‘意思表示说’。

〔12〕参见王岷灿:《行政法概要》,法律出版社1983年版,第97页。

〔13〕参见吕诚、王桂萍:《行政事实行为几个问题的探讨》,《行政法学研究》1996年第4期。

〔14〕姜明安:《行政法与行政诉讼法》,北京大学出版社1999年10月版,第256页。

〔15〕1991年5月29日高人民法院在《关于贯彻执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的意见》中把具体行政行为解释为法律行为,没有把行政事实行为纳入我国行政诉讼的受案范围。

1994年5月12日通过的《国家赔偿法》第三条第(二)(三)(四)(五)项和第四条第(四)项规定的非具体行政行为的行为其实就是行政事实行为,《国家赔偿法》把行政事实行为纳入国家赔偿的受案范围。

1997年最高人民法院在《关于审理行政赔偿案件若干问题的规定》中进一步确认了行政事实行为的问题,明确指出这几类行为与具体行政行为不同。

虽然没有明确指出这几类行为是行政事实行为,但其显然不是法律行为。

〔16〕参见王锡锌,邓淑珠:《行政事实行为再认识》,《行政法学研究》2001年第3期,第63页。

事实行为既然是客观存在的,取消它就会造成这一概念所涵盖的那一类行为缺乏一个统一的名称,不但阻碍理论研究,而且也不能很好的指导行政审判活动,保护行政相对方的合法权益。

通过考察德国、法国、日本以及我国的台湾地区和中国大陆学者关于行政事实行为的界定,笔者认为,要为行政事实行为准确定位,必须从以下几个方面入手:(一)民事事实行为的理论以意思表示要件为标准,民事行为分为法律行为和事实行为。

因此行政法学界也有人以意思表示要件来划分行政法律行为和行政事实行为,其实这是一个误区。

因此,正确界定行政事实行为,首先需要澄清民事事实行为的理论。

〔17〕许多德国民法学者指出:“有法律意义的行为可以分为两类:一是大陆法系学者通常都很熟悉的法律行为,……另一是事实行为(Realakte);法律行为与事实行为的核心区别在于后者不依赖于行为人的意图而产生法律后果,而前者的法律后果的之所以产生恰恰是因为行为人表示了此种意图,即法律使其成为实现行为人意图的工具。

”〔18〕我国台湾地区的学者深受德国的影响,大多数学者认为,“事实行为者,基于事实状态或经过,法律因其所生之结果,特付以法律上之效力的行为也。

”〔19〕以我国民法学界的通说“所谓民事事实行为,是指行为人不具有设立、变更或消灭民事法律关系的意图,但依照法律的规定客观上能引起事实法律后果的行为。

”〔20〕我国民法学界对于民事事实行为的界定同其他大陆法系国家和地区民事理论上的概括大体相同。