2019《记承天寺夜游》中考复习

- 格式:ppt

- 大小:236.50 KB

- 文档页数:12

记承天寺夜游知识归纳十一、理解性默写1、文中描写月光美景的语句是庭下如积水空明;水中藻;荇交横;盖竹柏影也..2、表达作者微妙复杂的感情语句是何夜无月;何处无竹柏但少闲人如吾两人耳..主旨句3、作者游承天寺的原因:月色入户;无与为乐..4、记承天寺夜游中的“庭下如积水空明;水中藻、荇交横;盖竹柏影也..”一句;描绘了一个空明澄;疏影摇曳;亦真亦幻的美妙境界..十三、课文内容理解1、全文以“月光”为线索;依据作者的行踪;以诗的笔触描绘了夏夜月光图;创设了一种清冷皎浩的意境;表达了作者旷达心境..2、用简洁的语言概括作者的复杂感情..1旷达胸怀2贬谪悲凉..3人生感慨..4赏月喜悦;5漫步悠闲..3、本文运用了哪几种表达方式;请按不同的表达方式划分层次;并写出各层次大意..记叙描写抒情..第一层:1-3句月色入户;欣然起行;庭院漫步..表达方式是叙述;交代清楚了时间、地点、同游者、游历的缘由第二层:4句观月赏景..写景、描绘月夜庭中美景第三层:最后3句月夜问天;自喻闲人..庭中月色或月光如水;议论;点出作者旷达乐观的襟怀4、全文没有一处直接写友情;但可以从字里行间看出来..请找出能表现苏轼与张怀民友情的句子写出两句;并以其中一句为例;说说你选择它的理由..①遂至承天寺.. 理由:唯张怀民可以同乐②怀民亦未寝 .. 理由:心境相同欣赏趣味相同③相与步于中庭.. 理由:关系亲密④但少闲人如吾两人者耳.. 理由:志同道合志趣相投命运相同5、文章表现作者怎样的思想感情旷达豁达乐观的胸怀..1、请用你自己生动的语言描绘本文描写月光的句子..月光栖在空旷的庭院中;如一潭透明澄澈的水;而那水中的藻荇水草交错纵横;清晰可见;仔细一看原来是竹树、柏树的倒影呀..好一个疏影摇曳、亦真亦幻的月夜美景3、对月色的含蓄描写表达作者怎样的感情月光澄澈透明;正如作者光明磊落的胸襟;作者身处其中;才摆脱被贬谪的沉痛;忘记人世得失;进入一个空明澄澈的世界..5、“何夜无月何处无竹柏但少闲人如吾两人者耳..”这句话有什么作用总结全文;进一步抒发了作者夜游的感慨;暗示世人大都醉心于功名利禄;为俗物所累;表现作者超凡脱俗;淡泊宁静的情怀..点明文章中心;表达作者贬谪的悲凉;漫步的悠闲;赏月的欣喜;人生的感慨的复杂微妙情感..6、“庭下如积水空明;水中藻;荇交横;盖竹柏影也..”这一段写出了月光和竹柏倒影的什么特点点染出一个怎么样美妙的境界此句用比喻手法写出了月光的清澈透明;竹柏倒影的清丽淡雅..点染出一个空明澄澈;疏影摇曳;亦真亦幻的美妙境界..9、作者是如何形象描绘月色的体会“庭下如积水空明;水中藻荇交横;盖竹柏影也..”这一句的妙处..“积水空明”用比喻的手法写出月光的清澈透明..用“藻、荇交横”写竹柏之影参差错杂..作者以高度凝练的笔墨;点染出一个空明清澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界..意思对即可4、你是如何理解文中“闲人”的含义贬谪的悲凉;人生的感慨;赏月的欣喜;漫步的悠闲;种种微妙复杂的感情尽在其中..或表现作者虽遭贬谪仍强作轻松愉快的复杂心情..既有由赏月咏月而发的自豪自慰;又有为"闲人"的境遇而生的惆怅和苦闷..8、“但少闲人如吾两人者耳“一句是全文的点睛之笔;请参考下面的背景材料;说说为什么作者称自己为“闲人”;这体现了作者当时怎样的心境..背景材料:苏轼才华横溢;有济世之志;力主政治改革;但对王安石变法的激进之处持有不同意见;后被贬为黄州团练副使;实际如同流放..记承天寺夜游即写于此时..①苏轼才华横溢;素有大志;但不被朝廷重用②仕途失意的落寞③自我排遣的旷达6.怎样理解作者的感情闲情作者在政治上失意;内心苦闷;才纵情山水;在月夜中寻找美景;寄托自己的苦闷..另一方面;大自然给予作者无穷的愉悦;令作者陶醉;远离尘世;是作者得到满足和自慰..7如何理解“但少闲人如吾两人者耳”这句话的含义惋惜无人赏月;暗示世人大都醉心于功名利禄;为俗务所累..表现作者与张怀民超凡脱俗;淡泊名利的情怀旷达胸襟..8.文章结尾启示在生活中遇到挫折;不能一味消沉;要以良好的心态调节自己;树立进取之心;从而迎来希望的曙光;走向光明的前途..十四、开放性试题1、本文写作时;苏轼已被贬黄州..当时;他备受监视;近乎流放..揣摩文章最后一句;体会作者的思想感情..赏月的欣喜;贬谪的悲凉;人身的感慨;被贬的无奈寂寞;虽屡遭贬谪;但仍乐观豁达..至少说出两种情感;意思对即可10根据本文创作一副对联.. 月色懂人心潜窗入户;谪人共婵娟遣忧逐愁阅读训练阅读下面的文字;回答后面的问题..16分小石潭记节选从小丘西行百二十步;隔篁竹;闻水声;如鸣佩环;心乐之..伐竹取道;下见小潭;水尤清冽..全石以为底;近岸;卷石底以出;为坻;为屿;为嵁;为岩..青树翠蔓;蒙络摇缀;参差披拂..潭中鱼可百许头;皆若空游无所依..日光下澈;影布石上;佁然不动;俶而远逝;往来翕忽;似与游者相乐..潭西南而望;斗折蛇行;明灭可见..其岸势犬牙差互;不可知其源..坐潭上;四面竹树环合;寂寥无人;凄神寒骨;悄怆幽邃..以其境过清;不可久居;乃记之而去..5.文章的作者是唐代的文学家人名..1分6.用“/”标出下面句子的朗读节奏..2分①潭中鱼可百许头②其岸势犬牙差互7.把下列句子翻译成现代汉语..每小题2分;共4分①伐竹取道;下见小潭;水尤清冽..②四面竹树环合;寂寥无人.. 8.作者通过谢小石潭人迹罕至、凄清幽静的环境;意在表现怎样的思想感情 2分答:9.请从文中找出你最喜欢的句子;并说明理由..3分句子:理由:10.为了发展旅游事业;当地拟开发小石潭景点;请你根据文章内容为该景点写一则简介..4分答:阅读下面的文言文;完成8一11题..10分潭中鱼可百许头;皆若空游无所依;日光下澈;影布石上..怡然不动;锹尔远逝;往来翕忽..似与游者相乐..潭西南而望;斗折蛇行;明灭可见..其岸势犬牙差互;不可知其源..坐潭上;四面竹树环合.寂寥无人..凄神寒骨;悄怆幽邃..以其境过清;不可久居;乃记之而去..8.下面各组句子中加点词意思相同的一组是 2分A.记乃记之而去岳阳楼记 B.见明灭可见才美不外见C.以以其境过清扶苏以数谏故;上使外将兵 D.许潭中鱼可百许头先生不知何许人也9.把下面的句子翻译成现代文3分潭西南而望;斗折蛇行;明灭可见.. 10.选文第一段“潭中鱼可百许头;皆若空游无所依;日光下澈;影布石上”描绘了一幅美丽的图画;作者在画面中给我们展示的是什么2分11.选文表达了什么样的情感在表现情感时运用了什么表现手法3分阅读下面这篇文章;完成17—19题..8分记承天寺夜游苏轼元丰六年十月十二日夜;解衣欲睡;月色入户;欣然起行..念无与为乐者;遂至承天寺;寻张怀明..怀明亦未寝;相与步于中庭..庭下如积水空明;水中藻、荇交横;盖竹柏影也..何夜无月何处无竹柏但少闲人如吾两人耳..17.解释下列加点的词语在文中的意思..3分月色入户;欣然起行念无与为乐者庭下如积水空明18.翻译句子..3分但少闲人如吾两人耳..19.“闲人”一词;沧桑凝重;它隐含了作者怎样的心境 2分比较阅读苏轼两篇作品;完成3-7题..10分甲水调歌头丙辰中秋;欢饮达旦;大醉;作此篇;兼怀子由..明月几时有把洒问青天..不知天上宫阙;今夕是保年..我欲乘风归去;又恐琼楼玉宇;高处不胜寒..起舞弄清影;何似在人间..转朱阁;低绮户;照无眠..不应有恨;何事长向别时圆人有悲欢离合;月有阴情圆缺;此事古难全..但愿人长久;千里共婵娟..乙记承天寺夜游元丰六年十月十二日夜;解衣欲睡;月色入户;欣然起行..念无与为乐者;遂至承天寺寻张怀民..怀民亦未寝;相与步于中庭..庭下如积水空明;水中藻、荇交横;盖竹柏影也..何夜无月何处无竹柏但少闲人如吾两人者耳..3.解释句中加点的词语..2分1把洒问青天 2念无与为乐者4.下列句中的“/”表示朗读时的停顿;其中读法不正确的一项是1分A.不知/天上宫阙B.我/欲乘风归去C.遂至承天寺/寻张怀民D.相与/步于中庭5.按要求回答下列问题..3分1请出与“月下起舞;清影随人;清冷的月宫怎比得上人间”想对应的作品原句..2用现代汉语写出下面句子的意思..庭下如积水空明;水中藻、荇交横;盖笔下柏影也..6.下列说法不正确的一项是 2分A.甲、乙两篇均写于作者仁途失意之时;甲表现旷达的胸怀和乐观的情致;乙透露出随缘自适、自我排遣的特殊心情..B.甲、乙两篇都写月;甲以美丽的想像、明睿的哲理;创造出幽深高远的境界;乙用形象的比喻、传神的文字;描绘了空灵澄澈的景象..C.甲中的“婵娟”指月中的仙女;乙中的“闲人”指无所事事之人..D.甲、乙两篇分别是词和散文;体裁不同决定了语言风格的不同:前者浪漫洒脱如行云流水;后者凝练含蓄饶有余味..7.仔细体会以上两篇作品的诗情文意;谈谈你对“人有悲欢离合;月有阴情圆缺;此事古难全”一句的认识..2分阅读文言文;完成11—14题;12分甲潭中鱼可百许头;皆若空游无所依..日光下彻;影布石上;佁然不动;俶尔远逝;往来翕忽;似与游者相乐..潭西南而望;斗折蛇行;明灭可见..其岸势犬牙差互;不可知其源..坐潭上;四面竹树环合;寂寥无人;凄神寒骨;悄怆幽邃..以其境过清;不可久居;乃记之而去..节选自柳宗元小石潭记乙道州城西百余步;有小溪;南流数十步;合营溪..两岸悉皆怪石;敧嵌盘屈;不可名状..清流触石;洄悬激注..佳木异竹;垂阴相映..此溪若在山野;则宜逸民退士之所游处;在人间;则可为都邑之胜境;静者之林亭..而置州以来;无人赏爱..徘徊溪上;为之怅然..注①道州:今湖南省道县..唐时偏僻荒凉;元结曾在此为官..合营溪:汇入营溪..③敧:倾斜..④嵌:张开..⑤逸民退士:遁世隐居的人..⑥置州:设置州郡..11、甲文第一段描写的内容是;乙文中描写溪水的语句是12、解释下面加点词在句中的意思..4分①潭中鱼可百许头可:②以其境过清清:③南流数十步南:④不可名状名:13、用现代汉语说说下面句子的意思..4分①其岸势犬牙差互;不可知其源..②佳木异竹;垂阴相映..14、面对美景;乙文作者为什么会产生“怅然”的情绪 2分阅读下面的文字;回答后面的问题..14分记承天寺夜游元丰六年十月十二日夜;解衣欲睡;月色入户;欣然起行念无与为乐者;遂至承天寺;寻张怀民..怀民亦未寝;相与步于中庭..————;——————一——;盖竹柏影也..何夜无月何处无竹柏但少闲人如吾两人耳..4、选文的作者——与其父苏洵、其弟苏辙并称“三苏”;同属“ 八大家”之列..1分5、将文章中空缺的语句填写在下面横线上..2分6、用“/”标示下列语句朗读的语意停顿..1分盖竹柏影也7、解释下面句子中加着重号的词语2分①念无与为乐者念:——②相与步于中庭步:——8、把下列句子翻译成现代汉语..4分 ..①解衣欲睡;月色人户;欣然起行..②但少闲人如吾两人耳..9、作者在文中为我们描绘出一个怎样的世界表现了作者怎样的心境4分①作者描绘的世界:②作者的心境:阅读短文两篇;完成下面9-12题..答谢中书书山川之美;古来共谈..高峰入云;清流见底..两岸石壁;五色交辉;青林翠竹;四时俱备..晓雾将歇;猿鸟乱鸣;夕日欲颓;沉鳞竞跃..实是欲界之仙都..自康乐以来;未复有能与其奇者..记承天寺夜游元丰六年十月十二日夜..解衣欲睡..月色入户;欣然起行..念无与为乐者;遂至承天寺;寻张怀民..怀民亦未寝;相与步于中庭..庭下如积水空明;水中藻、荇交横;盖竹柏影也..何夜无月何处无竹柏但少闲人如吾两人耳..9.解释加点词的词义..①晓雾将歇②月色入户③庭下如积水空明④但少闲人如吾两人耳10.词的用法、意思相同的一组是A.之:山川之美甚矣;汝之不惠 B.是:实是欲界之仙都问今是何世C.与:念无与为乐者未复有能与其奇者 D.寻:寻张怀民寻病终11. 用现代汉语写出下面句子的意思..①夕日欲颓;沉鳞竞跃..②水中藻、荇交横;盖竹柏影也..12.简答..①从表达方式看;两文都有紧扣景物特征的;也都有堪称点睛之笔的 ..②从思想感情看;两文都表达了对自然的亲近和热爱;但作者的心绪并不同..记承天寺夜游的苏轼是受到贬谪的“ ”人;答谢中书书中的陶弘景则堪称隐居的“ ”人均填摘自文中的一个字..记承天寺夜游宋·苏轼元丰六年十月十二日夜;解衣欲睡;月色入户;欣然起行..念无与为乐者;遂至承天寺寻张怀民;怀民亦未寝;相与步于中庭..庭下如积水空明;水中藻、荇交横;盖竹柏影也..何夜无月何处无松柏但少闲人如吾两人者耳..19、解释下列句中加点的词..3分⑴遂至承天寺寻张怀民⑵怀民亦未寝⑶但少闲人如吾两人者耳20、把下面的句子翻译成现代汉语..3分庭下如积水空明;水中藻、荇交横;盖竹柏影也..21、“积水空明”、“藻、荇交横”写出了景物怎样的特点 2分22、本文写于作者被贬黄州期间;你认为文章表达了作者哪些微妙而复杂的感情 3分六、阅读下文;完成后题从小丘西行百二十步;隔篁竹;闻水声;如鸣佩环;心乐之..伐竹取道;下见小潭;水尤清洌..全石以为底;近岸;卷石底以出;为坻;为屿;为嵁;为岩..青树翠蔓;蒙络摇缀;参差披拂..潭中直可百许头;皆若空游无所依..日光下澈;影布石上;怡然不动;俶尔远逝;往来翕忽..似与游者相乐..潭西南而望;斗折蛇行;明灭可见..其岸势犬牙差互;不可知其源..坐潭上;四面竹树环舍;寂寥无人;凄神寒骨;悄怆幽邃..以其境过清;不可久居;乃记之而去..1.本文是____________朝代着名文学家_______________________人名所作..2.下列句子中加点词意思相同的一项是A. 其岸势犬牙差互B. 而不知日之入其如土石辍耕之垄上C. 杂然而前陈D.以其境过清苍然暮色固国不以山溪之险3.翻译斗折蛇行;明灭可见..4.这两篇文章写于同一年;所写都是永州山川景物;但小石潭记更偏重于客观描写;始得西山宴游记更偏于主观感受..试举一两个例子;作简要分析..十一、阅读小石潭记节选;完成问题..①从小丘西行百二十步;隔篁竹;闻水声;如鸣佩环;心乐之..伐竹取道;下见小潭;水尤清冽..全石以为底;近岸;卷石底以出;为坻;为屿;为堪;为岩..青树翠蔓;蒙络摇缀;参差披拂..②潭中鱼可百许头;皆若空游无所依;日光下澈;影布石上..怡然不动;傲尔远逝..往来翕忽..似与游者相乐..③潭西南而望;斗折蛇行灭可见..其岸势犬牙差互;不可知其源..④坐潭上;四面付树环合;寂寥无人;凄神寒骨;悄怆幽邃..以其境过清;不可久居;乃记之而去..1.解释下列句子中加点词在文中的意义..1日光下澈;影布石上.. 影:2凄神寒骨;悄怆幽邃..悄怆:2.用现代汉语写出文中划有横线两处句子的意思..1隔篁竹;闻水声;如鸣佩环;心乐之.. 2潭西南而望;斗折蛇行;明灭可见.. 3.请用第④段中的两个四字短语;完成填空..小石潭流水淙淙;树蔓青翠;鱼儿在清澈的潭水中畅游;面对如此美景;遭贬而游历于此处的柳宗元却感到 ; ..4.如果你能经“时空隧道”返回到唐朝;并与柳宗元在小石潭相见;听他倾诉内心的郁闷悲怆之情后;说几句劝慰的话..其中要恰当引述范仲淹的岳阳楼记或苏轼的水调歌头明月几时有中的相关名句..限在40字以内答案:5.1分柳宗元6.2分①潭中/鱼可百许头或:潭中鱼/可百许头②其岸势/犬牙差互7.4分①砍掉一些竹子;开出一条路来;往下走就看见一个小潭;谁特别清澈..②四周被竹子和树木环抱着;寂静冷落没有来往的人..8.2分意在表现孤寂悲凉的思想感情..9.3分示例:句子:佁然不动;俶而远逝;往来翕忽理由:这几句描写游鱼;动静结合;充分显示出游鱼的情趣;也间接地表现了小石潭水的清澈..10.4分示例:小石潭位于小丘西南面120步;这里石奇水清;游鱼相戏;四周着述环抱;环境十分优美;是观光旅游、愉悦心情的好去处..唐代文学家柳宗元曾来过这里;写下了千古传诵的优美散文小石潭记..小石潭由此闻名遐迩..参考答案:8.2分C 9.3分向小石潭的西南方向看去;小溪像北斗星一样曲折像蛇爬行一样蜿蜒;忽明忽暗;忽隐忽现..“斗”“蛇”1分;句意2分10.2分游鱼清澈的水每点1分 11.3分乐、悲由乐到悲2分;寓情于景或情景交融1分参考答案:17. 高兴地想形容水的澄澈18.只是缺少像我们俩这样的清闲的人罢了..19.贬谪的悲凉人生的感慨赏月的欣喜漫步的悠闲解析:苏轼的记承天寺夜游是名家名作;考查的是课内重点文言文知识..17题考查的是解释加点的词语;要结合具体的语境来理解..18题考查的是翻译句子;要注意重点词语的对译;还要保证句子通顺、无语病..19题考查“闲人”一词;沧桑凝重;它隐含了作者怎样的心境解答此题一是要结合语境;把握题干活所给信息“沧桑凝重”;二是要根据文章的写作背景来考虑..答案:3、1端起洒杯 2考虑或:想着 4.B5.1起舞弄清影;何似在人间..2月光照在院中;如水一般情明澄澈;竹子和松柏的影子;就像水中交错的藻荇..6.C7.例:世界上不可能有永远圆满的事情;人生有欢聚;也必然有离别为;——正与月亮有圆时;也总有缺时一样;原本是自然的规律..答案:11、潭水和游鱼清流触石;洄悬激注 12、①大约;大概②凄清;冷清清③向南④说出13、①那石岸的形状象狗的牙齿那样相互交错;不能知道溪水的源头..②秀美的树木奇异的竹林;垂下的阴影相互掩映..14、这里景色优美却无人赏爱;触发了作者对自己境遇的感慨..参考答案:4、苏轼;唐宋..答完全正确者得1分;否则;不得分5、庭下如积水空明;水中藻、荇交横..6、盖/竹柏影也7、①考虑;想到②散步或漫步、走、行走8、①我脱了衣服;打算睡觉;这时月光照进窗户十分优美;我高兴地起来走出户外..②只是缺少像我俩这样的闲人啊9、①空明澄澈;疏影摇曳;似真似幻的芙妙境界..②自我排遣的旷达或虽遭贬谪依然旷达参考答案:9.①消散或“消歇”“散去”②门③院子或“庭院”④只是或“只”2分;每对一处给0.5分10. B 2分11. ①太阳快要落山了;潜游在水中的鱼争相跳出水面表达与此相近即可②水中藻、荇交错;原来是竹子和柏树的影子..表达与此相近即可“盖”是发语词;可译为“原来是”;也可以不译出;直接翻译出“也”字判断句也可2分;每对一小题给1分12.①描写议论答“抒情”也可1分;每对一处给0.5分②闲仙 1分;每对一处给0.5分以上共8分答案19、①遂:于是;就②寝:睡觉③但:只3分;每题1分20、月光照在庭院中;如水一般清明澄澈;竹子和柏树的影子就像水中交错的藻、荇..3分;意思符合即可21、写出了月光清澈透明的特点..2分;意思符合即可22、贬谪的悲凉;人生的感慨;赏月的欣喜;漫步的悠闲等..3分;意思符合即可给分六、 1唐朝柳宗元 2、C 3 直译、意译均可..⑴望过去;溪水像北斗那样曲折;像蛇爬行那样弯曲;一会出现或一会儿又隐没..⑵此身于山顶使人悠悠然仿佛与整个宇宙的浩气融为一体;不能够知道它的边际;又像飘飘然与造物主遨游于天地间;无穷无尽..4例:小石潭记全篇较少议论抒情;如:写潭中鱼的静态动态;都是工笔细描;刻画入微;始得西山宴游记则多议论抒情;写景也多寓意;如:写西山之“怪特”、“特立”;实际上是抒写作者的襟怀和个性..十一、 11鱼的影子..2忧伤的样子..2.1隔着竹林;就能听到流水声;好像人身上佩带的佩环相碰击发出的声音;心中为之一乐..2向潭的西南方向望去;看到溪水像北斗星那样曲折;像蛇那样蜿蜒前行;时隐时现..时而看得见;时而看不见..3.凄神寒骨;悄怆幽邃..4.能将“不以物喜;不以己悲”、“先天下之忧而忧;后天下之乐而乐”、“人有悲欢离合;月有阴晴圆缺.此事古难全”等名句中的其中一句恰当地融合于内容之中..。

记承天寺夜游

一、写汉字

水中xìng zǎo()()交横怀民亦未寝.()

二、填空

1、《记承天寺夜游》选自,作者,字,号,(时期)杰出的文学家。

后因与政见不合,调任地方官,因诗文中“讥切时政”而入狱,是有名的“”的受害者。

他的散文、诗、赋语言流畅、感情奔放,创立了,是“”之一。

2、《记承天寺夜游》写作者初冬月夜不眠,出户邀友赏月,表现了。

3、文中作者感叹知音稀少的心理活动的句子是,显示与好友“心有灵犀”的喜悦的句子是。

三、解释加点字

四、翻译

1、怎无与为乐者,遂至承天寺寻张环民。

2、庭下如枳水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

3、但少闲人如吾两人者耳。

五、拓展延伸

1、你怎样理解“何夜无月,何夜无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”一句?这句话表达了作者怎样的情怀?

2、“闲人”有哪几层含义?

10、记承天寺夜游。

《记承天寺夜游》复习资料1.词语(cíyǔ)解释念:考虑(kǎolǜ),想到寝:睡但:只是(zhǐshì) 相与(xiāngyǔ):共同(gòngtóng),一起户:门闲人:清闲的人空明:形容水清澈透明。

盖竹柏影也原来是。

水(指月光)中藻、荇(水草,这里指竹子和柏树的影子)交横(交错,纵横。

)遂至承天寺寻张怀民遂:于是。

至:到2、内容理解:(1)全文以"月光"为线索,依据作者的行踪,以诗的笔触描绘了夏夜月光图,创设了一种清冷皎洁的意境,表达了作者旷达心境。

(2)文中描写月色的句子是庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

写出了月色的清澈透明(空明)特点;运用了比喻的修辞写作手法,把月光比作积水空明,突出月色的澄澈。

以水中藻荇侧面烘托月色的清澈透明。

“积水空明”用比喻手法写出月光的清澈透明。

用“藻荇交横”写竹柏之影参差错杂。

作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈,疏影摇曳,似真似幻的美妙境界。

(3)表达作者微妙复杂的感情语句是:何夜无月,何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。

(主旨句)(4)用简洁的语言概括作者的复杂感情。

寥寥数语,意味隽永:贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲──种种难言的感情尽在其中。

(5)文中写了哪两个人?他们有什么相同点?苏轼和张怀民。

共同点:都是闲人;都被贬了,心情抑郁,但仍思进取;都有豁达的胸襟。

(6)全文没有一处直接写友情,但可以从字里行间看出来。

请找出能表现作者与张怀民友情的句子(写出两句)并以其中一句为例,说说你选择它的理由。

答:①遂至承天寺理由:唯张怀民可以同乐。

②怀民亦未寝理由:心境相同,欣赏趣味相同③相与步于中庭理由:关系密切④但少闲人如吾两人者耳理由:志同道合起趣相投命运相同(7)如何理解闲人?闲人在文中有什么作用?“闲人”,即清闲的人。

它包含着复杂的意味。

首先,指具有闲情雅致的人;同时指明作者身为闲官的现实。

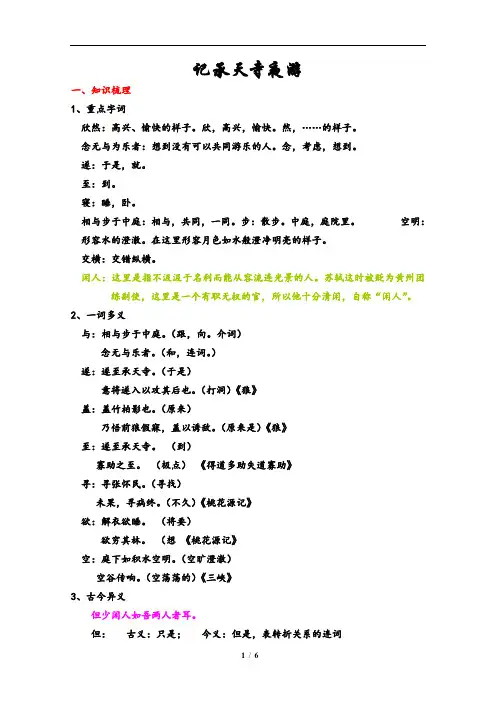

记承天寺夜游一、知识梳理1、重点字词欣然:高兴、愉快的样子。

欣,高兴,愉快。

然,……的样子。

念无与为乐者:想到没有可以共同游乐的人。

念,考虑,想到。

遂:于是,就。

至:到。

寝:睡,卧。

相与步于中庭:相与,共同,一同。

步:散步。

中庭,庭院里。

空明:形容水的澄澈。

在这里形容月色如水般澄净明亮的样子。

交横:交错纵横。

闲人:这里是指不汲汲于名利而能从容流连光景的人。

苏轼这时被贬为黄州团练副使,这里是一个有职无权的官,所以他十分清闲,自称“闲人”。

2、一词多义与:相与步于中庭。

(跟,向。

介词)念无与乐者。

(和,连词。

)遂:遂至承天寺。

(于是)意将遂入以攻其后也。

(打洞)《狼》盖:盖竹柏影也。

(原来)乃悟前狼假寐,盖以诱敌。

(原来是)《狼》至:遂至承天寺。

(到)寡助之至。

(极点)《得道多助失道寡助》寻:寻张怀民。

(寻找)未果,寻病终。

(不久)《桃花源记》欲:解衣欲睡。

(将要)欲穷其林。

(想《桃花源记》空:庭下如积水空明。

(空旷澄澈)空谷传响。

(空荡荡的)《三峡》3、古今异义但少闲人如吾两人者耳。

但:古义:只是;今义:但是,表转折关系的连词耳:古义:助词,表示限制语气,相当于“而已”“罢了”;今义:名词,耳朵。

闲人:古义:不汲汲于名利而能从容留连于光景之人;今义与事无关的人念无与为乐者念:古义:想到;今义:纪念,思念4、词类活用相与步于中庭。

步:名词作动词,散步。

5、倒装句相与步于中庭:一起在院子里散步。

(介宾短语后置,应为“相与于中庭步”)但少闲人如吾两人者耳:只是缺少像我们两个一样清闲的人罢了。

(定语后置)6、特殊句子——主旨句何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

表达出作者孤寂凄凉,无所归依的心境以及仕途不得志的抑郁,以及他豁达的人生观。

二、主题探究《记承天寺夜游》对澄澈透明的美妙的月色作了生动形象的描绘,透露出作者在贬谪中虽感慨身微,而又随缘自适,自我排遣的特殊心境。

表达了作者旷达乐观的胸怀。

文章结构记承天诗夜游叙事写景抒情夜深人静,解衣欲睡月色入户,欣然起行与张怀民,步于中庭庭下如积水空明荇藻交横,竹柏影何夜无月?何处无竹柏但少闲人如吾两人者耳寺庭步月月下庭中景物点睛之笔由景生情苦乐并存三。

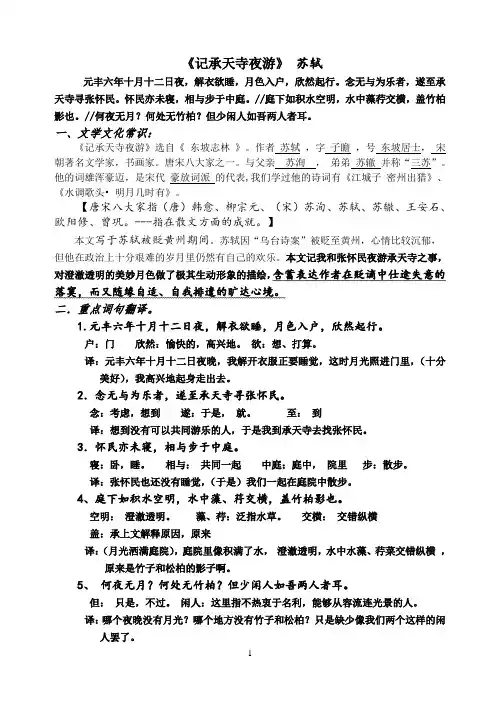

《记承天寺夜游》苏轼元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

//庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

//何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

一、文学文化常识:《记承天寺夜游》选自《东坡志林》。

作者苏轼,字子瞻,号东坡居士,宋朝著名文学家,书画家。

唐宋八大家之一。

与父亲苏洵,弟弟苏辙并称“三苏”。

他的词雄浑豪迈,是宋代豪放词派的代表,我们学过他的诗词有《江城子密州出猎》、《水调歌头•明月几时有》。

【唐宋八大家指(唐)韩愈、柳宗元、(宋)苏洵、苏轼、苏辙、王安石、欧阳修、曾巩。

---指在散文方面的成就。

】本文写于苏轼被贬黄州期间。

苏轼因“乌台诗案”被贬至黄州,心情比较沉郁,但他在政治上十分艰难的岁月里仍然有自己的欢乐。

本文记我和张怀民夜游承天寺之事,对澄澈透明的美妙月色做了极其生动形象的描绘,含蓄表达作者在贬谪中仕途失意的落寞,而又随缘自适、自我排遣的旷达心境。

二.重点词句翻译。

1.元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

户:门欣然:愉快的,高兴地。

欲:想、打算。

译:元丰六年十月十二日夜晚,我解开衣服正要睡觉,这时月光照进门里,(十分美好),我高兴地起身走出去。

2.念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

念:考虑,想到遂:于是,就。

至:到译:想到没有可以共同游乐的人,于是我到承天寺去找张怀民。

3.怀民亦未寝,相与步于中庭。

寝:卧,睡。

相与:共同一起中庭:庭中,院里步:散步。

译:张怀民也还没有睡觉,(于是)我们一起在庭院中散步。

4、庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

空明:澄澈透明。

藻、荇:泛指水草。

交横:交错纵横盖:承上文解释原因,原来译:(月光洒满庭院),庭院里像积满了水,澄澈透明,水中水藻、荇菜交错纵横,原来是竹子和松柏的影子啊。

5、何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

但:只是,不过。

闲人:这里指不热衷于名利,能够从容流连光景的人。

记承天寺夜游》知识考点整理归纳《记承天寺夜游》知识考点整理归纳一一、重点字词1 月色入户: 门2 欣然起行: 高兴地3 念无与乐者: 考虑没有人与我同享快乐的人。

4 遂至承天寺: 于是5 相与步于中庭: 一起6 庭下积水空明: 清澈透明。

7 水中藻荇交横: 交错纵横8 盖竹柏影也: 原来是9 但少闲人如吾两人者耳: 只是缺少像我们两个这样的有闲人罢了。

二、把下列句子译成现代汉语1、怀民亦未寝,相与步于中庭:张怀民也没睡,于是我们一起在庭院散步。

2、庭下如积水空明,水中藻,荇交横,盖竹柏影也。

月光照在庭院中,像积水那样清澈透明,竹子和柏树的影子就像水中交错的藻和荇。

3、何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。

哪一夜没有月亮呢?哪里没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样的“闲人”罢了!三、结构形式1、表达方式:记叙描写议论。

2、结构层次:第一层:(1-3 句)月色入户,欣然起行,庭院漫步。

(表达方式是叙述,交代清楚了时间、地点、同游者、游历的缘由)第二层:(4 句)观月赏景。

(写景、描绘月夜庭中美景)第三层:(最后3 句)月夜问天,自喻闲人。

(庭中月色或月光如水,议论,点出作者旷达乐观的襟怀)3、写作技巧:1. 比喻传神:庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也.2. 正面侧面描写相结合:何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳.3. 抓住了瞬间的感受:庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也.四、理解填空1、全文以“月光”为线索,依据作者的行踪,以诗的笔触描绘了夏夜月光图,创设了一种清冷皎洁的意境,表达了作者旷达心境。

2、文中描写月光美景的语句是:庭下如积水空明,水中藻,荇交横,盖竹柏影也。

3、表达作者微妙复杂的感情语句是:何夜无月,何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。

(主旨句)4、用简洁的语言概括作者的复杂感情。

(旷达胸怀)(1)贬谪悲凉。

(2)人生感慨。

(3)赏月喜悦;(4)漫步悠闲。

《记承天寺夜游》知识考点整理归纳二一、作者:苏轼,北宋著名的文学家,唐宋八大家之一。

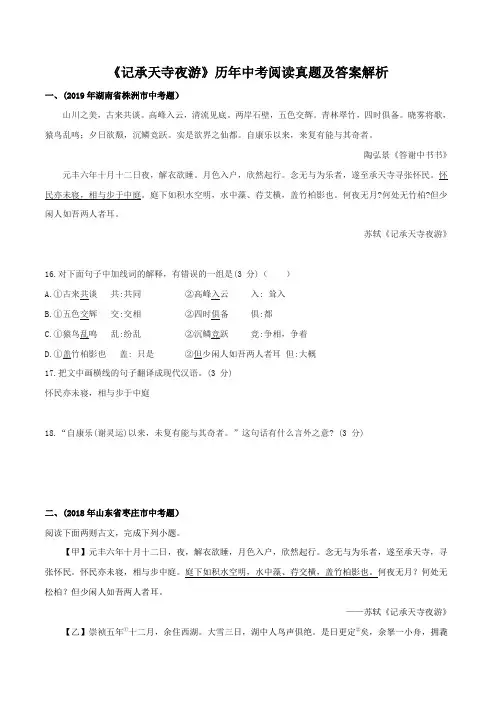

《记承天寺夜游》历年中考阅读真题及答案解析一、(2019年湖南省株洲市中考题)山川之美,古来共谈。

高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备。

晓雾将歌,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。

实是欲界之仙都。

自康乐以来,来复有能与其奇者。

陶弘景《答谢中书书》元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡。

月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇艾横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

苏轼《记承天寺夜游》16.对下面句子中加线词的解释,有错误的一组是(3 分)()A.①古来共谈共:共同②高峰入云入: 耸入B.①五色交辉交:交相②四时俱备俱:都C.①猿鸟乱鸣乱:纷乱②沉鳞竞跃竞:争相,争着D.①盖竹柏影也盖: 只是②但少闲人如吾两人者耳但:大概17.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(3 分)怀民亦未寝,相与步于中庭18.“自康乐(谢灵运)以来,未复有能与其奇者。

”这句话有什么言外之意? (3 分)二、(2018年山东省枣庄市中考题)阅读下面两则古文,完成下列小题。

【甲】元丰六年十月十二日,夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无松柏?但少闲人如吾两人者耳。

——苏轼《记承天寺夜游》【乙】崇祯五年①十二月,余住西湖。

大雪三日,湖中人鸟声俱绝。

是日更定②矣,余拏一小舟,拥毳衣③炉火,独往湖心亭看雪。

雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。

湖上影子,惟长堤一痕,湖心亭一点,与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

到亭上,有两人铺毡对坐,一童子烧酒,炉正沸。

见余大喜,曰:“湖中焉得更有此人!”拉余同饮。

余强饮三大白而别。

问其姓氏,是金陵人,客此。

及下船,舟子喃喃曰:“莫说相公痴④,更有痴似相公者!”——选自张岱《湖心亭看雪》【注】①崇祯五年:公元1632年。

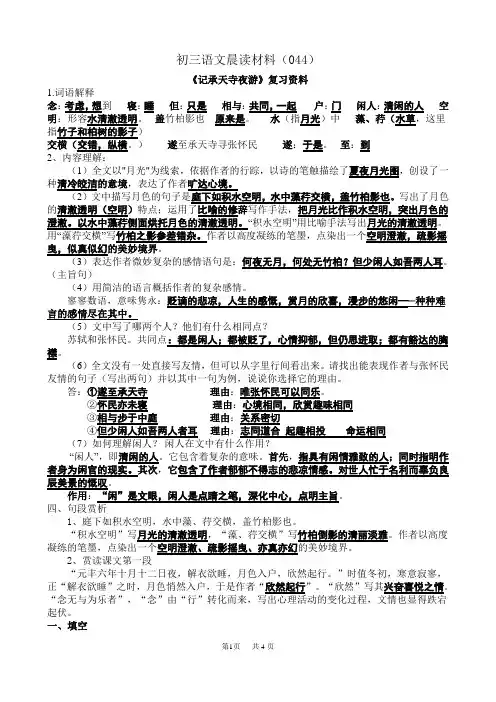

初三语文晨读材料(044)《记承天寺夜游》复习资料1.词语解释念:考虑,想到寝:睡但:只是相与:共同,一起户:门闲人:清闲的人空明:形容水清澈透明。

盖竹柏影也原来是。

水(指月光)中藻、荇(水草,这里指竹子和柏树的影子)交横(交错,纵横。

)遂至承天寺寻张怀民遂:于是。

至:到2(1)全文以"月光"为线索,依据作者的行踪,以诗的笔触描绘了夏夜月光图,创设了一种清冷皎洁的意境,表达了作者旷达心境。

)文中描写月色的句子是庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

写出了月色的清澈透明(空明)特点;运用了比喻的修辞写作手法,把月光比作积水空明,突出月色的澄澈。

以水中藻荇侧面烘托月色的清澈透明。

“积水空明用比喻手法写出月光的清澈透明。

写竹柏之影参差错杂。

作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈,疏影摇曳,似真似幻的美妙境界。

何夜无月,何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。

(主旨句)(4)用简洁的语言概括作者的复杂感情。

贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲──种种难言的感情尽在其中。

(5)文中写了哪两个人?他们有什么相同点?:都是闲人;都被贬了,心情抑郁,但仍思进取;都有豁达的胸襟。

(6)全文没有一处直接写友情,但可以从字里行间看出来。

请找出能表现作者与张怀民友情的句子(写出两句)并以其中一句为例,说说你选择它的理由。

答:①遂至承天寺理由:唯张怀民可以同乐。

②怀民亦未寝理由:心境相同,欣赏趣味相同③相与步于中庭理由:关系密切④但少闲人如吾两人者耳理由:志同道合起趣相投命运相同(7)如何理解闲人?闲人在文中有什么作用?“闲人”,即清闲的人。

它包含着复杂的意味。

首先,指具有闲情雅致的人;同时指明作者身为闲官的现实。

其次它包含了作者郁郁不得志的悲凉情感。

对世人忙于名利而辜负良辰美景的慨叹。

:“闲”是文眼,闲人是点睛之笔,深化中心,点明主旨。

四、句段赏析1、庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

《记承天寺夜游》知识考点整理归纳大全这篇小品文通过写“月”创造了一个清幽宁静的艺术境界,通过写“闲”,传达了作者复杂微妙的.心境。

将“月”“闲”融为一体,深沈含蓄,精美传神。

接下来是小编为大家整理的《记承天寺夜游》知识考点整理归纳,希望大家喜欢!《记承天寺夜游》知识考点整理归纳一一、重点字词1月色入户: 门2欣然起行: 高兴地3念无与乐者: 考虑没有人与我同享快乐的人。

4遂至承天寺: 于是5相与步于中庭: 一起6庭下积水空明: 清澈透明。

7水中藻荇交横: 交错纵横8盖竹柏影也: 原来是9但少闲人如吾两人者耳: 只是缺少像我们两个这样的有闲人罢了。

二、把下列句子译成现代汉语1、怀民亦未寝,相与步于中庭:张怀民也没睡,于是我们一起在庭院散步。

2、庭下如积水空明,水中藻,荇交横,盖竹柏影也。

月光照在庭院中,像积水那样清澈透明,竹子和柏树的影子就像水中交错的藻和荇。

3、何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。

哪一夜没有月亮呢?哪里没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样的“闲人”罢了!三、结构形式1、表达方式:记叙描写议论。

2、结构层次:第一层:(1-3句)月色入户,欣然起行,庭院漫步。

(表达方式是叙述,交代清楚了时间、地点、同游者、游历的缘由)第二层:(4句)观月赏景。

(写景、描绘月夜庭中美景)第三层:(最后3句)月夜问天,自喻闲人。

(庭中月色或月光如水,议论,点出作者旷达乐观的襟怀)3、写作技巧:1.比喻传神:庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也.2.正面\侧面描写相结合:何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳.3.抓住了瞬间的感受:庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也.四、理解填空1、全文以“月光”为线索,依据作者的行踪,以诗的笔触描绘了夏夜月光图,创设了一种清冷皎洁的意境,表达了作者旷达心境。

2、文中描写月光美景的语句是:庭下如积水空明,水中藻,荇交横,盖竹柏影也。

3、表达作者微妙复杂的感情语句是:何夜无月,何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。

《记承天寺夜游》知识考点整理归纳大全《记承天寺夜游》知识考点整理归纳一一、重点字词1月色入户: 门2欣然起行: 高兴地3念无与乐者: 考虑没有人与我同享快乐的人。

4遂至承天寺: 于是5相与步于中庭: 一起6庭下积水空明: 清澈透明。

7水中藻荇交横: 交错纵横8盖竹柏影也: 原来是9但少闲人如吾两人者耳: 只是缺少像我们两个这样的有闲人罢了。

二、把下列句子译成现代汉语1、怀民亦未寝,相与步于中庭:张怀民也没睡,于是我们一起在庭院散步。

2、庭下如积水空明,水中藻,荇交横,盖竹柏影也。

月光照在庭院中,像积水那样清澈透明,竹子和柏树的影子就像水中交错的藻和荇。

3、何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。

哪一夜没有月亮呢?哪里没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样的“闲人”罢了!三、结构形式1、表达方式:记叙描写议论。

2、结构层次:第一层:(1-3句)月色入户,欣然起行,庭院漫步。

(表达方式是叙述,交代清楚了时间、地点、同游者、游历的缘由)第二层:(4句)观月赏景。

(写景、描绘月夜庭中美景)第三层:(最后3句)月夜问天,自喻闲人。

(庭中月色或月光如水,议论,点出作者旷达乐观的襟怀)3、写作技巧:1.比喻传神:庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也.2.正面\侧面描写相结合:何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳.3.抓住了瞬间的感受:庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也.四、理解填空1、全文以“月光”为线索,依据作者的行踪,以诗的笔触描绘了夏夜月光图,创设了一种清冷皎洁的意境,表达了作者旷达心境。

2、文中描写月光美景的语句是:庭下如积水空明,水中藻,荇交横,盖竹柏影也。

3、表达作者微妙复杂的感情语句是:何夜无月,何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。

(主旨句)4、用简洁的语言概括作者的复杂感情。

(旷达胸怀)(1)贬谪悲凉。

(2)人生感慨。

(3)赏月喜悦;(4)漫步悠闲。

《记承天寺夜游》知识考点整理归纳二一、作者:苏轼,北宋著名的文学家,唐宋八大家之一。

《记承天寺夜游》知识点及复习训练题《记承天寺夜游》知识点一、整体感知《记承天寺夜游》是苏轼的一篇小品文,写于作者被贬黄州时期。

文章仅80余字,却创造了一个清冷皎洁的艺术世界,传达了作者微妙的心境。

二、字词积累1、生字无与乐(lè)者遂(suì)藻(zǎo)荇(xìng)2、古今异义但少闲人如吾两人耳(但,古义:只,仅。

今义:但是,表转折。

)三、篇章透视1、中心思想:短文描绘了在承天寺夜游所见的月下美景,抒发了作者壮志难酬的苦闷心情。

2、写作特色:(1)层次分明。

(2)行文流畅。

(3)叙事简洁。

(4)写景别致。

(5)写情自然。

四、句段赏析1、庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

“积水空明”写月光的清澈透明,“藻、荇交横”写竹柏倒影的清丽淡雅。

作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、亦真亦幻的美妙境界。

2、赏读课文第一段“元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

”时值冬初,寒意寂寥,正“解衣欲睡”之时,月色悄然入户,于是作者“欣然起行”。

“欣然”写其兴奋喜悦之情。

“念无与为乐者”,“念”由“行”转化而来,写出心理活动的变化过程,文情也显得跌宕起伏。

五、难点突破“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。

”寥寥数笔,摄取了一个生活片断。

叙事简净,写景如绘,而抒情即寓于叙事、写景之中。

叙事、写景、抒情,又都集中于写人;写人,又突出一点:“闲”。

入“夜”即“解衣欲睡”,“闲”;见“月色入户”,便“欣然起行”,“闲”;与张怀民“步于中庭”,连“竹柏影”都看得那么仔细,那么清楚,两个人都很“闲”。

“何夜无月?何处无竹柏?”但冬夜出游赏月看竹柏的,却只有“吾两人”,因为别人是忙人,“吾两人”是“闲人”。

结尾的“闲人”是点睛之笔,以别人的不“闲”反衬“吾两人”的“闲”。

惟其“闲”,才能“夜游”,才能欣赏月夜的美景。

读完全文,两个“闲人”的身影、心情及其所观赏的景色,都历历如见.六、课文内容理解1、全文以“月光”为线索,依据作者的行踪,以诗的笔触描绘了夏夜月光图,创设了一种清冷皎浩的意境,表达了作者旷达心境。