记承天寺夜游中考复习(含答案)

- 格式:doc

- 大小:70.00 KB

- 文档页数:14

中考语文复习文言文对比阅读真题《记承天寺夜游》与《西湖念语》阅读下面的文字,完成下列小题。

【甲】记承天寺夜游[宋]苏轼元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

【乙】西湖念语①[宋]欧阳修昔者王子猷之爱竹,造门不问于主人。

陶渊明之卧舆,遇酒便留于道士。

况西湖之胜概,擅东颍之佳名。

虽美景良辰,固多于高会②。

而清风明月,幸属于闲人。

并游或结于良朋,乘兴有时而独往。

鸣蛙暂听安问属官而属私曲水临流自可一觞而一咏。

至欢然而会意,亦傍③若于无人。

乃知偶来常胜于特来,前言可信。

所有虽非于己有,其得已多。

因翻旧阕之辞,写以新声之调。

敢陈薄伎,聊佐清欢。

【注释】①此文写于欧阳修辞官退休流连颍州西湖山水之时。

②高会:盛大的宴会。

③傍,同“旁”。

50.下面是“胜”字的文言词义积累卡。

请你结合所学,推测词义演进脉络,填写义项。

51.用“/”给下面句子断句。

(限断三处)鸣蛙暂听安问属官而属私曲水临流自可一觞而一咏52.用现代汉语写出下面句子的意思。

(1)何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(2)虽美景良辰,固多于高会。

而清风明月,幸属于闲人。

53.【甲】【乙】两文中的“闲人”有多重内涵。

请结合内容,说说你的理解。

【答案】46.(1)胜过,超过(2)美好,优美47.鸣蛙暂听/安问属官而属私/曲水临流/自可一觞而一咏。

48.(1)哪个晚上没有月光?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

(2)虽然良辰美景,本来大多见于盛大的宴会。

但是清风明月,幸好属于闲人。

53.(1)清闲之人。

苏轼和欧阳修,一个被贬,一个辞官退休,这样的处境使他们有时间走进自然,亲近清风明月。

(2)恬适之人。

苏轼因心境空灵自在,悠游自如,故能欣赏到一派空明的景象;欧阳修“并游”“独往”“至欢然而会意,亦傍若于无人”,留恋于山水间,自得其乐。

中考语文复习文言文对比阅读真题《记承天寺夜游》与《超然台记》阅读下面两篇文言文,完成下面小题。

(甲)《记承天寺夜游》(苏轼)元丰六年十月十二日,夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念.无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但.少闲人如吾两人者耳。

(乙)《超然台记》(精选片段)(苏轼)人之所欲无穷,而物之可以足.吾欲者有尽,美恶之辨战乎中,而去取之择交乎前。

则可乐者常少,而可悲者常多。

余自钱塘移守胶西,释.舟楫之安,而服车马之劳;去雕墙之美,而蔽采椽之居;背湖山之观,而适桑麻之野。

始至之日,岁比不登,盗贼满野,狱讼充斥;而斋厨索然,日食杞菊,人固疑余之不乐也。

处之期年,而貌加丰,发之白者,日以反黑。

余既乐其风俗之淳,而其吏民亦安余之拙也。

155.解释文中加点词的意思。

(1)念.无与为乐者_____________ (2)但.少闲人_____________(3)可以足.吾欲者_____________ (4)释.舟楫之安_____________156.用现代汉语翻译下面句子。

(1)庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

(2)处之期年,而貌加丰,发之白者,日以反黑。

157.全文没有一处直接写友情,但可以从字里行间看出来。

请找出一句能表现苏轼与张怀民友情的句子,并阐释理由。

158.比较甲、乙两文,你能发现作者在两文中所透露的思想的共性是什么?【答案】155.考虑,想到只,只是满足放下,放弃156.(1)月光照在庭院里像积满了清水一样澄澈透明,水中的水藻、荇菜纵横交错,大概是竹子和柏树的影子。

(2)可我在这里住了满一年后,面腴体丰,头发白的地方,也一天天变黑了。

(意思对即可)157.例句一:遂至承天寺。

理由:唯张怀民可以同乐。

例句二:怀民亦未寝。

理由:心境相同欣赏趣味相同。

例句三:相与步于中庭。

理由:关系亲密。

例句四:但少闲人如吾两人者耳。

记承天寺夜游元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

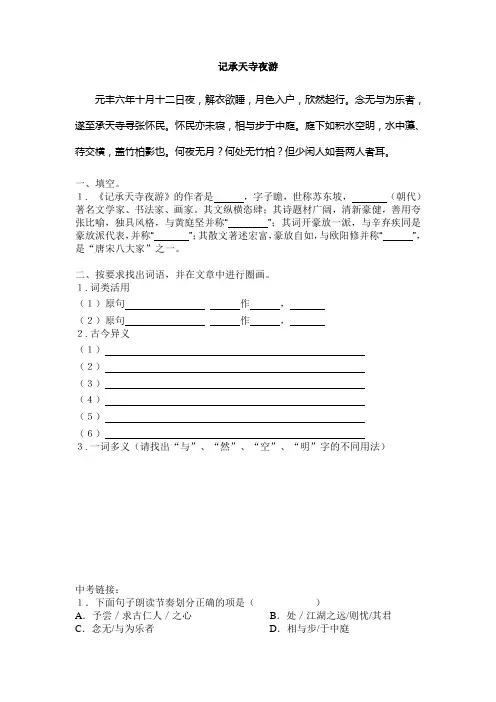

一、填空。

二、按要求找出词语,并在文章中进行圈画。

1.词类活用(1)原句作,(2)原句作,2.古今异义(1)(2)(3)(4)(5)(6)3.一词多义(请找出“与”、“然”、“空”、“明”字的不同用法)中考链接:1.下面句子朗读节奏划分正确的项是()A.予尝/求古仁人/之心 B.处/江湖之远/则忧/其君C.念无/与为乐者 D.相与步/于中庭2.下面对加点词解释不正确的一项是( )A.念无与为乐者(思念) B.遂至承天寺(于是,就)C.怀民亦未寝(睡觉) D.相与步于中庭(共同,一起)3.下列加点的词语意义和用法相同的一项是()A.解衣欲.睡虽欲.言,无可进者B.相.与步于中庭鸡犬相.闻C.欣然起行.性行.淑均D.遂.至承天寺寻张怀民遂.迷,不复得路4.下列加点词意思相同的一项是()A.相与步于.中庭皆以美于.徐公B.欣然.起行吴广以为然.C.月色入户.当户.理红妆D.念无与.为乐者所识穷乏者得我与.5.下列句子中加点的“于”,同“相与步于中庭”中的“于”用法相同的一项是()A.受地于.先王B.皆以美于.徐公C.万钟于.我何加焉D.迁客骚人,多会于.此三、翻译下列句子1. 但少闲人如吾两人者耳。

译文:2. 庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

译文:3.解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

译文:四、文意梳理文章结构:第一部分(前三句)记事,交代了。

第二部分(第四句)写景,描写了。

第三部分(第五句)抒情,抒发了。

中考链接:1.下列说法有误的一项是()A.本文写在作者贬职期间,作者抒发了自己郁郁不得志、失落悲伤之情。

B.文中"月色入户,欣然起行""念无与为乐者,遂至承天寺"等句都与"闲"字相关。

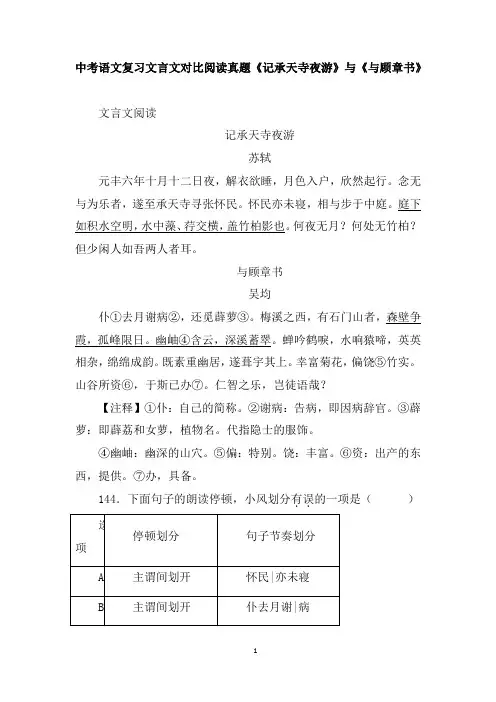

中考语文复习文言文对比阅读真题《记承天寺夜游》与《与顾章书》文言文阅读记承天寺夜游苏轼元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

与顾章书吴均仆①去月谢病②,还觅薜萝③。

梅溪之西,有石门山者,森壁争霞,孤峰限日。

幽岫④含云,深溪蓄翠。

蝉吟鹤唳,水响猿啼,英英相杂,绵绵成韵。

既素重幽居,遂葺宇其上。

幸富菊花,偏饶⑤竹实。

山谷所资⑥,于斯已办⑦。

仁智之乐,岂徒语哉?【注释】①仆:自己的简称。

②谢病:告病,即因病辞官。

③薜萝:即薜荔和女萝,植物名。

代指隐士的服饰。

④幽岫:幽深的山穴。

⑤偏:特别。

饶:丰富。

⑥资:出产的东西,提供。

⑦办,具备。

144.下面句子的朗读停顿,小风划分有误..的一项是()D 145.品词析句,赏析景物特点。

(1)小风画出了《记承天寺夜游》中写景的关键句,进行赏析。

请你说说下面这个句子运用了哪些手法来刻画景物特点。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

(2)小景也画出了《与顾章书》中写景句中的一处,进行赏析。

请你发挥想象,在A、B两句中任选一句,用现代汉语描写这一句所写之景。

A.森壁争霞,孤峰限日。

B.幽岫含云,深溪蓄翠。

146.请你说说这两篇文章在句式..方面的不同之处,分别..、节奏带给你什么样的美感。

147.下列四位同学在探究作品主题的任务中,认识不恰当的是()A.小风查找了苏轼和吴均写作上面两文时的时代背景,洞悉作者写作时的心理,认为“知人论世”能帮助自己更好地理解主题。

B.“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”“仁智之乐,岂徒语哉?”小景认为分析这些直接抒怀的句子是理解作品主题的重要途径。

C.根据“景中含意,事中瞰景”的一般写景原理,小文觉得通过梳理文中景与情的关系,可以帮助我们进一步理解作品主题。

D.因为景物描绘是作家在特定心情下对自然的观照,所以小艺认为景物是美好的,作者的心情就一定是快乐的,反之亦然。

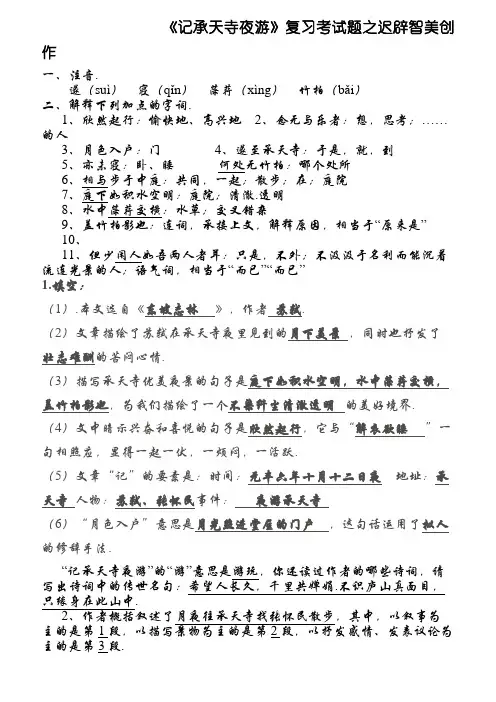

《记承天寺夜游》复习考试题之迟辟智美创作一、注音.遂(suì)寝(qǐn)藻荇(xìng)竹柏(bǎi)二、解释下列加点的字词.1、欣然起行:愉快地、高兴地2、念无与乐者:想,思考;……的人3、月色入户:门4、遂至承天寺:于是,就,到5、亦未寝:卧、睡何处无竹柏:哪个处所6、相与步于中庭:共同,一起;散步;在;庭院7、庭下如积水空明:庭院;清澈.透明8、水中藻荇交横:水草;交叉错杂9、盖竹柏影也:连词,承接上文,解释原因,相当于“原来是”10、11、但少闲人如吾两人者耳:只是,不外;不汲汲于名利而能沉着流连光景的人;语气词,相当于“而已”“而已”1.填空:(1).本文选自《东坡志林》,作者苏轼.(2)文章描绘了苏轼在承天寺夜里见到的月下美景,同时也抒发了壮志难酬的苦闷心情.(3)描写承天寺优美夜景的句子是庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也,为我们描绘了一个不染纤尘清澈透明的美好境界.(4)文中暗示兴奋和喜悦的句子是欣然起行,它与“解衣欲睡”一句相照应,显得一起一伏,一烦闷,一活跃.(5)文章“记”的要素是:时间:元丰六年十月十二日夜地址:承天寺人物:苏轼、张怀民事件:夜游承天寺(6)“月色入户”意思是月光照进堂屋的门户,这句话运用了拟人的修辞手法.“记承天寺夜游”的“游”意思是游玩,你还读过作者的哪些诗词,请写出诗词中的传世名句:希望人长久,千里共婵娟.不识庐山真面目,只缘身在此山中.2、作者概括叙述了月夜往承天寺找张怀民散步,其中,以叙事为主的是第1段,以描写景物为主的是第2段,以抒发感情、发表议论为主的是第3段.3、从“解衣欲睡”到“欣然起行”,从“至承天寺”到“寻张怀民”,从“怀民亦未寝”到“相与步于中庭”,这些内容都表达出作者此时的心情是欣然/闲.4、这篇短文,对澄彻透明的月色作了生动描绘,真实记录那时的生活片段,透露出他在贬谪中感慨深微而又随缘自适、自我排遣的特殊心境.2、选择(1)、下面对加点词解释不正确的一项是(A)A.念无与为乐者(思念)B.遂至承天寺(于是,就)C.怀民亦未寝(睡觉)D.相与步于中庭(共同,一起)(2)、下列说法有误的一项是(A)A.本文写在作者贬职期间,作者在文中表达的感情与柳宗元《小石潭记》中的一致.“月色入户,欣然起行”“念无与为乐者,遂至承天寺”等句都与“闲”字相关.C.苏轼此时被贬为黄州团练副使,这是一个有名无实的官,所以他自称闲人.D.本文写景较为简洁,用素描的笔法,写月色,写景物,给人清静雅致的感觉.(3)、本文的构思角度是(B)A、托物言志B、即景生情C、类比象征D、以物喻人(4)、选出句子阅读停顿正确的一项(D)A.念/无与乐者,遂至/承天寺,寻张怀民.B.怀民亦未寝,相与步/于中庭.C.但少闲如吾/两人者耳.D.水中藻荇交横,盖/竹柏影也.(5)、对“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”一句理解有误的一项是(B)A.哪里都有月夜、竹柏,只是缺少我们两个这样的赏月的“闲人”而已.B.暗示了作者为年夜自然的美景所陶醉,而发生了异常欣喜的心情.C.暗示了作者在政治上受排挤,心情苦闷,只好去年夜自然中寻找快乐和解脱.D.暗示了作者超然物外、旷达乐观的生活态度.3.翻译下列句子:⑴怀民亦未寝,相与步于中庭.张怀民也没有睡觉,我们便一起在院子里散步.⑵庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也.月色洒满庭院,如同积水布满院落,清澈透明,水中水草交叉错杂,原来是竹子、柏树的影子.五、简答题1、分析“庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也”的妙处.答:该句是写月光的高度逼真之笔.(1)用“积水空明”比如庭院中月光的清澈透明,用“藻荇交横”四个字,来比如月下美丽的竹柏倒影,真可谓精妙逼真,以水喻月,以隐喻先声夺人,造成一种庭院积水的错觉.(2)“积水空明”给人以一池春水的静谧之感,“藻荇交横”则具有水草摇曳的静态之美,静中有动,动而愈见其静.(3)“积水空明”是就月光自己作形容,“藻荇交横”,则以竹柏倒影来烘托月光,两句一正写,一倒写,缔造出一个水清玉洁的透明世界.(4)这正映照出作者光明磊落、胸无尘俗的胸怀,作者定会解脱繁重的迁谪之感,忘怀个人得失.这几句是写月光,也是写作者心境.2、赏析“但少闲人如吾两人者耳”答:该句为点晴之笔.至少有两层意思:一是那些追名逐利的小人,趋炎附势,奔走钻营,陷入那茫茫宦海而难以自拔,何曾得暇领略这清虚冷月的仙境?二是,暗示作者安闲自适的心境,固然其中也透出了自己不能为朝廷尽忠的埋怨.3、对“闲”字的理解答:“闲”一方面,它反映了作者那时身为“闲”官的现实,另一方面也暗示了作者安闲自适的心境,同时,还包括着作者对世人忙于名利而辜负了良辰美景的慨叹.记承天寺夜游练习题目精选1.文章描绘了苏轼在承天寺夜里见到的__________________,同时也抒发了自己____________________的苦闷心情.2.描写承天寺优美夜景的句子是____________________.3.翻译下列句子:怀民亦未寝,相与步于中庭._______________________________庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也._____________________但少闲人如吾两人耳.________________________________4.下面对加点词解释不正确的一项是( )A.念无与为乐者(思念)B.遂至承天寺(于是,就)C.怀民亦未寝(睡觉)D.相与步于中庭(共同,一起)5.下列说法有误的一项是()A.本文写在作者贬职期间,作者在文中表达的感情与柳宗元《小石潭记》中的一致.B.文中“月色入户,欣然起行”“念无与为乐者,遂至承天寺”等句都与“闲”字相关.C.苏轼此时被贬为黄州团练副使,这是一个有名无实的官,所以他自称闲人.D.本文写景较为简洁,用素描的笔法,写月色,写景物,给人清静雅致的感觉.6.这篇文章主要暗示了作者_______________________的心境. 7.“月色入户”意思是___________________,这句话运用了_________的修辞手法.8.文中暗示兴奋和喜悦的句子是______________________,它与“_________________”一句相照应,显得一起一伏,一烦闷,一活跃.(4分)9.“寻张怀民”一句中的“寻”字用得好,你认为好在哪里?_________________________________________10.解释下面句子中加点词的意思.解衣欲睡解:相与步于中庭步:念无与为乐者念:遂至承天寺寻张怀民遂至:相与步于中庭于:盖竹柏影也盖:11.全文没有一处直接写友情,但可以从字里行间看出来.请找出能暗示苏轼与张怀民友情的句子(写出两句),并以其中一句为例,说说你选择它的理由.能体现友情的句子1:理由:能体现友情的句子2:理由12.“如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”此句描写的对象是___________,“藻、荇”、是指___________,此句运用了___________的修辞手法.13.把全文划为三层,并写出各层年夜意.第一层:___________________________第二层:____________________________第三层:___________________________14.古人爱把竹柏比作君子,比作好友.苏轼写竹柏的用意是什么?___________________________________________-15.文中写了两个人,这两人的相同点是:________________________________《记承天寺夜游》课后练习题一、朗读课文,掌握字的读音以及停顿:1、读准字音:藻(zǎo)荇(xìng)2、读出节奏:念/无与为乐者,遂/至承天寺/寻张怀民.庭下/如积水空明,水中/藻荇交横,盖/竹柏影也.但/少闲人/如吾两人者耳.二、翻译课文,掌握重点词语:1、词语:①解衣欲睡:欲,筹算、将要.②月色入户:户,门.③念无与乐者,遂至承天寺寻张怀民,怀民亦未寝,相与步于中庭:念,想到;遂,于是;亦,也;寝,睡觉;相与,一起、一同.④庭下如积水空明:空明,清澈透明.⑤水中藻荇交横,盖竹柏影也:交横,交错、纵横;盖,原来是.⑥但少闲人如吾两人耳:但,只不外;耳,而已.三、主题:作者描绘了在承天寺夜游时看到的月下美景,同时抒发了自己壮志难酬的苦闷心情.四、理解性默写1、文中描写月光美景的语句是庭下如积水空明,水中藻,荇交横,盖竹柏影也.2、表达作者微妙复杂的感情语句是何夜无月,何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳.(主旨句)3、作者游承天寺的原因:月色入户,无与为乐.4、《记承天寺夜游》中的“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也.”一句,描绘了一个空明澄,疏影摇曳,亦真亦幻的美妙境界.五、重点语句翻译1、怀民亦未寝,相与步于中庭*张怀民也没睡,于是我们一起在庭院散步.2、庭下如积水空明,水中藻,荇交横,盖竹柏影也.* 月光照在庭院中,像积水那样清澈透明,竹子和柏树的影子就像水中交错的藻和荇(水草).或:庭院中的月光,像积水那样清澈透明,水中有像交错纵横的藻和荇似的水草,原来是竹子和柏树的枝叶在月光下的影子.3、何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳.* 哪一夜没有月亮呢?哪里没有竹子和柏树呢?只是很少有像我们两个这样的“闲人”而已!4、月色入户,欣然起行*月光照进窗户(十分优美),我高兴地起来走出屋外.六、课文内容理解1、全文以“月光”为线索,依据作者的行踪,以诗的笔触描绘了夏夜月光图,创设了一种清冷皎浩的意境,表达了作者旷达心境.2、用简洁的语言概括作者的复杂感情.*(1)旷达胸怀(2)贬谪悲凉.(3)人生感慨.(4)赏月喜悦;(5)漫步悠闲.3、本文运用了哪几种表达方式,请按分歧的表达方式划分条理,并写出各条理年夜意.* 记叙描写议论.第一层:(1-3句)月色入户,欣然起行,庭院漫步.(表达方式是叙述,交代清楚了时间、地址、同游者、游历的缘由)第二层:(4句)观月赏景.(写景、描绘月夜庭中美景)第三层:(最后3句)月夜问天,自喻闲人.(庭中月色或月光如水,议论,点出作者旷达乐观的襟怀)4、你是如何理解文中“闲人”的含义?*贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲,种种微妙复杂的感情尽在其中.(或暗示作者虽遭贬谪仍强作轻松愉快的复杂心情.既有由赏月咏月而发的自豪自慰,又有为"闲人"的境遇而生的难过和苦闷.)5、文章暗示作者怎样的思想感情?*旷达(豁达)乐观的胸怀.6、“庭下如积水空明,水中藻,荇交横,盖竹柏影也.”这一段写出了月光和竹柏倒影的什么特点?点染出一个怎么样美妙的境界?*此句用比如手法写出了月光的清澈透明,竹柏倒影的清丽浓艳.点染出一个空明澄彻,疏影摇曳,亦真亦幻的美妙境界.7、全文没有一处直接写友情,但可以从字里行间看出来.请找出能暗示苏轼与张怀民友情的句子(写出两句),并以其中一句为例,说说你选择它的理由.* ①遂至承天寺. 理由:唯张怀民可以同乐②怀民亦未寝 . 理由:心境相同欣赏趣味相同③相与步于中庭. 理由:关系亲密④但少闲人如吾两人者耳. 理由:志同道合志趣相投命运相同8、“但少闲人如吾两人者耳“一句是全文的点睛之笔,请参考下面的布景资料,说说为什么作者称自己为“闲人”,这体现了作者那时怎样的心境.布景资料:苏轼才华横溢,有济世之志,力主政治改革,但对王安石变法的激进之处持有分歧意见,后被贬为黄州团练副使,实际如同流放.《记承天寺夜游》即写于此时.*①苏轼才华横溢,素有年夜志,但不被朝廷重用②仕途失意的落寞③自我排遣的旷达9、体会“庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也.”这一句的妙处.*“积水空明”用比如的手法写出月光的清澈透明.用“藻、荇交横”写竹柏之影整齐错杂.作者以高度凝练的翰墨,点染出一个空明清澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界.(意思对即可)《记承天寺夜游》配套习题汇编(含谜底)《记承天寺夜游》第一套题一、基础题:1..《记承天寺夜游》选自《》,作者是________,字子瞻,号________,是________朝的________家.他与父亲________、弟弟________合称为“________”,都被列入“唐宋古文八年夜家”之中.2.填空:⑴文章描绘了苏轼在承天寺夜里见到的,同时也抒发了自己的苦闷心情.⑵描写承天寺优美夜景的句子是 .3.翻译下列句子:⑴怀民亦未寝,相与步于中庭.⑵庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也.4.下面对加点词解释不正确的一项是( )A.念无与为乐者(思念)B.遂至承天寺(于是,就)C.怀民亦未寝(睡觉)D.相与步于中庭(共同,一起)5、下列说法有误的一项是()A.本文写在作者贬职期间,作者在文中表达的感情与柳宗元《小石潭记》中的一致.B.文中“月色入户,欣然起行”“念无与为乐者,遂至承天寺”等句都与“闲”字相关.C.苏轼此时被贬为黄州团练副使,这是一个有名无实的官,所以他自称闲人.D.本文写景较为简洁,用素描的笔法,写月色,写景物,给人清静雅致的感觉.6.这篇文章主要暗示了作者的心境.7.“月色入户”意思是,这句话运用了的修辞手法.8.文中暗示兴奋和喜悦的句子是,它与“ ”一句相照应,显得一起一伏,一烦闷,一活跃.(4分)9.“寻张怀民”一句中的“寻”字用得好,你认为好在哪里?10.文章“记”的要素是:时间:地址:人物:事件:《记承天寺夜游》第二套题元丰六年十月十二日,夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行.念无与乐者,遂至承天寺寻张怀民.怀民亦未寝,相与步于中庭.庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也.何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳.1.解释下面句子中加点词的意思.⑴解衣欲睡解:⑵相与步于中庭步:2.用现代汉语写出下面句子的意思,注意加点的词.庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也.3.全文没有一处直接写友情,但可以从字里行间看出来.请找出能暗示苏轼与张怀民友情的句子(写出两句),并以其中一句为例,说说你选择它的理由.能体现友情的句子:理由:4.画线的句子是全文的点睛之笔,请参考下面的布景资料,说说为什么作者称自己为“闲人”,这体现了作者那时怎样的心境.布景资料:苏轼才华横溢,有济世之志,力主政治改革,但对王安石变法的激进之处持有分歧意见,后被贬为黄州团练副使,实际如同流放.《记承天寺夜游》即写于此时.《记承天寺夜游》第三套题天丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行.念无与为乐者,遂全承寺寻张怀民.怀民亦未寝,相与步行中庭.庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也.___________?___________?但少闲人如吾两人耳.1.文中画线处应填的句子是___________和___________.2.“如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”此句描写的对象是___________,“藻、荇”、是指___________,此句运用了___________的修辞手法.3.翻译下列句子.但少闲人如吾两人耳:4.“怀民亦未寝”中“寝”的读音是___________,意思是___________,成语___________中有这个字,就作这个意思讲.5.文中最能暗示作者自豪自慰又难过悲凉心境的句子是哪一句?__________________________________________________________【1.何夜无月何处无竹柏 2.月光竹柏影比如3.只是缺少像我们两个一样清闲而有雅趣的人. 4.qǐn 友好亲睡觉,废寝忘食等.5.但少闲人如吾两人耳.】《记承天寺夜游》第四套题记承天寺夜游苏轼元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行.念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民.怀民亦未寝,相与步于中庭.庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也.何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳.9.找出文中的比如句、拟人句、反问句.10.把全文划为三层,并写出各层年夜意.11.古人爱把竹柏比作君子,比作好友.苏轼写竹柏的用意是什么?12.找出文中的议论句.这些句子暗示了苏轼怎样的心境(结合苏轼被贬的情况)?《记承天寺夜游》第五套题元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行.念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民.怀民亦未寝,相与步于中庭.庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也.何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳.⒈解释加点词:⑴念无与为乐者念:⑵遂至承天寺寻张怀民遂至:⑶相与步于中庭于:⑷盖竹柏影也盖:⒉解释加点词⑴①未复有能与其奇者与:②念无与为乐者与:⒊阅读文章,回答下列问题⑴文中写了两个人,这两人的相同点是:⑵写出文中用水草比如月光下竹柏摇曳的句子.⑶为什么作者不能入睡,又“欣然起行”的?⑷结尾的两句表达了作者怎样的心情?⑸“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”一句,把_______比作_______,把_______比作_______.⑹“月色入户”一句中“入”字用得好,好在哪里?⒋划分句子的朗读节奏相与步于中庭第五套题谜底:⒈⑴考虑,想到⑵于是⑶在④原来⒉①介入,这里是欣赏的意思②和⒊⑴都是闲人⑵庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也⑶月色入户⑷既有欣喜愉悦,又有落寞孤寂⑸月下中庭积水空明;竹柏影也藻荇交横⑹用拟人手法,写月似乎也通人情,善解人意,知道人的寂寞,主动来与之为伴⒋相与/步于中庭1《记承天寺夜游》结尾两句表达了作者怎样的心情?怎样理解作者这种心情?表达了作者悲凉苦闷、豁达乐观、赏月喜悦、复杂微妙的心情.2 语言有何显著特征?语言显著特征:悲凉、难言的显著特征.3 文中对月夜的描写有何特点,能够给人以怎样的感受?文章的“月”正是这篇文章的点睛之笔“庭下如积水空明”可以推断月色之明了,“水中藻、性交横”可以推见到月光之清4 作者为什么会想着夜里去寺庙游玩呢?因为看到明月照进屋子里兴奋、喜悦,月色好似久违的老朋友,让作者想到去寺里找张怀民,所以就去了寺庙游玩.5 作者“欣然起行”是因为“_________”,表达了___________;“寻张怀民”是由于“________”,作者的心理活动是_____________________.作者“欣然起行”是因为“月色入户”,表达了作者宽广豁达的胸襟;“寻张怀民”是由于“念无与为乐者”,作者的心理活动是对自己宦海浮沉的悲凉、失意、难过和悲愤之情.6 记承天寺夜游练习题积水空明,藻荇交横暗示景物什么特点?月光清澈透明,洒落庭中,那一片清辉白茫茫一片好似积水空潭一般.”.“积水空明”写月光的清澈透明,“藻荇交横”写竹柏倒影的清丽浓艳.前者给人以一池春水的静谧之感,后者则具有水草摇曳的静态之美,整个意境静中有动,动中愈见其静,一正写,一侧写,从而缔造出一个不染纤尘的透明世界,也折射出作者光明磊落、胸无尘俗的襟怀.记承天寺夜游同步练习题目设计者:六店低级中学老爷子一、填空:1、描写承天寺优美夜景的句子是:,,.此句为我们描绘了一个的美好境界.谜底:描写承天寺优美夜景的句子是:庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也.此句为我们描绘了一个不染纤尘清澈透明的美好境界.2、文中暗示兴奋和喜悦的句子是:,它与“解衣欲睡”一句相照应,显得一起一伏,一烦闷一活跃.谜底:文中暗示兴奋和喜悦的句子是:欣然起行,它与“解衣欲睡”一句相照应,显得一起一伏,一烦闷一活跃.3、本文“记”的要素是:时间:,地址:,人物:、,事件:,作者游承天寺的原因:.谜底:本文“记”的要素是:时间:元丰六年十月十二日夜,地址:承天寺,人物:苏轼、张怀民,事件:夜游承天寺,作者游承天寺的原因:月色入户,无与为乐.4、“月色入户”意思是月光照进堂屋的门户,这句话运用了修辞手法.谜底:拟人5、《记承天寺夜游》选自《》,作者是,字,号,是(朝)的文学家.他与父亲,弟弟合称为“三苏”,都被列入“”之中.谜底: 东坡志林、苏轼、子瞻、东坡居士、北宋、苏洵、苏辙、唐宋八年夜家6、“如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”此句描写的对象是______________,“藻、荇”、是指__________,此句运用了________的修辞手法. 谜底:月光竹柏影比如7、文章第一段运用的表达方式:.第二段运用的表达方式:.第三段运用的表达方式:.谜底:第一段运用的表达方式:记叙.第二段运用的表达方式:描写.第三段运用的表达方式:抒情.8、第二段可概括为:谜底:庭中月色.9、本文的点睛之笔:谜底:但少闲人如吾两人耳.10、文中写月夜之美,抓住了的特点.谜底:空明11、全文以“”为线索,描绘了,表达了作者的心境,同时也抒发了的苦闷心情.谜底:全文以“月光”为线索,描绘了苏轼在承天寺夜里见到的月下美景(夏夜月光图),表达了作者旷达的心境,同时也抒发了壮志难酬的苦闷心情.12、文章不单点明和张怀民的友谊,更流露出不甘心一个人独赏月夜美景的句子:谜底:“念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民.”13、文中描写月光美景的语句是:谜底:庭下如积水空明,水中藻,荇交横,盖竹柏影也.14、表达作者微妙复杂的感情语句是:谜底:何夜无月,何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳.(主旨句)15、《记承天寺夜游》中的“”一句,描绘了一个空明澄,疏影摇曳,亦真亦幻的美妙境界.谜底:庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也.16、唐宋八年夜家指(唐)韩愈、柳宗元、(宋)苏洵、苏轼、苏辙、王安石、欧阳修、曾巩——指在散文方面的成绩.二、解释下列句子中加点的字词1、念无与乐者谜底:(考虑,想到)(和,一起)2、盖竹柏影也谜底:(原来)3、遂至承天寺寻张怀民谜底:(于是)(到)4、相与步于中庭谜底:(一起)(散步)(在)5、但少闲人如吾两人者耳谜底:(只是)我们(而已)6、月色入户谜底:(门)成语例:足不出户户枢不蠹门当户对7、欣然起行谜底:(高兴的样子)“然”作“……的样子”解例:俨然、豁然、木然8、怀民亦未寝谜底:(睡觉)成语例:废寝忘食寝食难安寿终正寝9、水中藻荇交横谜底:(交错纵横)用法相同例:《桃花源记》中的“妻子、绝境、交通”三、把下面的文言句子翻译成现代汉语1、庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也.谜底:庭院中的月光宛如一泓积水那样清澈透明,水中藻、荇纵横交叉,原来是绿竹和翠柏的影子.2、何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳.谜底:哪夜没有月光?哪里没有绿竹和翠柏?只是缺少像我俩这样的闲人而已.3、月色入户,欣然起行.译:月光照进窗户(十分优美),我高兴地起来走出户外4、怀民亦未寝,相与步于中庭.谜底:张怀民也没有睡觉,我们便一起在院子里散步.四、选择题(1)、下面对加点词解释不正确的一项是()A.念无与为乐者(思念)B.遂至承天寺(于是,就)C.怀民亦未寝(睡觉)D.相与步于中庭(共同,一起)谜底:A(2)、下列说法有误的一项是()A.本文写在作者贬职期间,作者在文中表达的感情与柳宗元《小石潭记》中的一致.B.文中“月色入户,欣然起行”“念无与为乐者,遂至承天寺”等句都与“闲”字相关.C.苏轼此时被贬为黄州团练副使,这是一个有名无实的官,所以他自称闲人.D.本文写景较为简洁,用素描的笔法,写月色,写景物,给人清静雅致的感觉.谜底:A(3)、本文的构思角度是()A、托物言志B、即景生情C、类比象征D、以物喻人谜底:B(4)、选出句子阅读停顿正确的一项()A.念/无与乐者,遂至/承天寺,寻张怀民.B.怀民亦未寝,相与步/于中庭.C.但少闲如吾/两人者耳.D.水中藻荇交横,盖/竹柏影也.谜底:D(5)、对“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”一句理解有误的一项是()A.哪里都有月夜、竹柏,只是缺少我们两个这样的赏月的“闲人”而已.B.暗示了作者为年夜自然的美景所陶醉,而发生了异常欣喜的心情.C.暗示了作者在政治上受排挤,心情苦闷,只好去年夜自然中寻找快乐和解脱.D.暗示了作者超然物外、旷达乐观的生活态度.谜底:B(6)、对文章的分析,说得不正确的一项()A、运用比如描写月色,独具匠心,十分精妙,真可谓如诗如画,一个宁静浓艳的境界,真让人心醉神迷.B、这篇短文,真实地记录了作者那时生活的一个片段,透露出作者在遭贬谪中的那种凄凉、孤寂的特殊心境.C、这篇随笔性的小品,叙事简洁,写景如绘,而抒情则寓于叙事、写景之中.叙事、写景、抒情又都集中于写人;写人又突出一点“闲”.D、本文语言简洁、准确、形象,作者观察事物细致入微,抓住了佳境瞬间最敏感的特征,以极其少的文字,包括较多的内容,凝练含蓄.谜底: B(7)、苏轼在这篇游记中抒发的“闲人”情感和下面哪篇文章的感情最为接近?()A 范仲淹《岳阳楼记》B 欧阳修《醉翁亭记》C柳宗元《小石潭记》 D 陶渊明《桃花源记》谜底:C。

2024年九年级中考语文专题复习:《记承天寺夜游》对比阅读阅读下面的文言文,完成下面小题。

(甲)元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民,怀民亦未寝,相与..步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)(乙)东坡先生与黄门公①南迁②,相遇于梧、藤③间。

道旁有鬻④汤饼者,共买食之。

觕⑤恶不可食。

黄门置箸而叹,东坡已尽之矣。

徐谓黄门曰:“九三郎,尔尚欲咀嚼耶?”大笑而起。

秦少游闻之,曰:“此先生‘饮酒但饮湿⑥’而已。

”(选自陆游《老学庵笔记》)[注释]①黄门公:指苏辙,下文中的“九三郎”也是对苏辙的称谓。

①南迁:贬谪到南方。

①梧、藤:梧州、藤州。

①鬻(yù):卖。

①觕(cū)同“粗”。

①饮湿:指润湿嘴巴。

1.解释下列句中加点词的意思。

(1)念.无与为乐者(____________)(2)相与..步于中庭(____________)(3)共买食.之(____________)(4)饮酒但.饮湿(____________)2.用现代汉语翻译下列句子。

(1)但少闲人如吾两人者耳。

(2)黄门置箸而叹,东坡已尽之矣。

3.请自选一个角度,对下面的句子进行赏析。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

4.如果你是苏东坡,在(乙)文的情景中,会对九三郎说些什么?阅读文段,完成下面小题答谢中书书山川之美,古来共谈。

高峰入云,清流见底。

两岸石壁,五色交辉。

青林翠竹,四时俱备。

晓雾将歇.,猿鸟乱鸣;夕日欲颓.,沉鳞竞跃。

实是欲界之仙都。

自康乐以来,未复有能与其奇者。

记承天寺夜游元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念.无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹B.少时慕.朱家、郭解为人慕:仰慕。

C.闾里之侠皆宗.之。

宗:尊奉,尊崇。

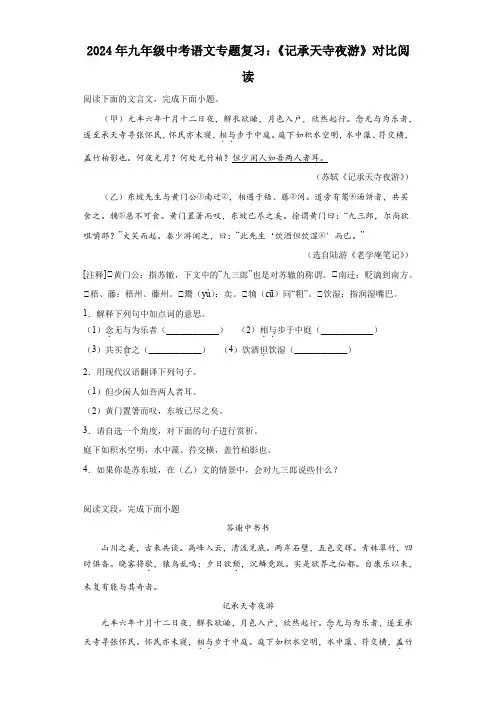

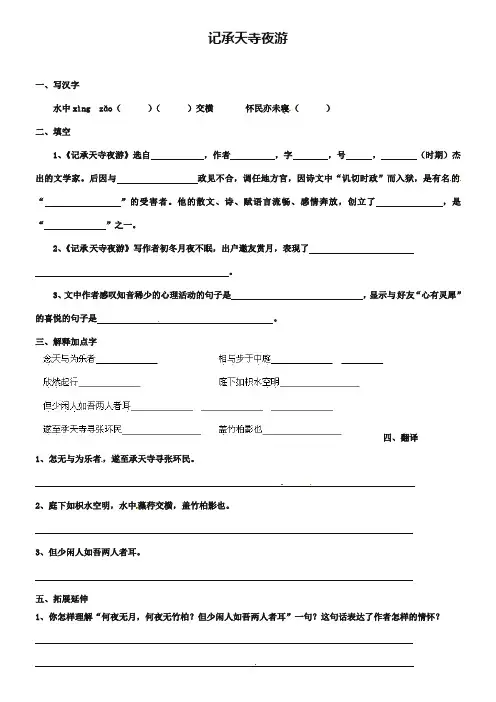

记承天寺夜游

一、写汉字

水中xìng zǎo()()交横怀民亦未寝.()

二、填空

1、《记承天寺夜游》选自,作者,字,号,(时期)杰出的文学家。

后因与政见不合,调任地方官,因诗文中“讥切时政”而入狱,是有名的“”的受害者。

他的散文、诗、赋语言流畅、感情奔放,创立了,是“”之一。

2、《记承天寺夜游》写作者初冬月夜不眠,出户邀友赏月,表现了。

3、文中作者感叹知音稀少的心理活动的句子是,显示与好友“心有灵犀”的喜悦的句子是。

三、解释加点字

四、翻译

1、怎无与为乐者,遂至承天寺寻张环民。

2、庭下如枳水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

3、但少闲人如吾两人者耳。

五、拓展延伸

1、你怎样理解“何夜无月,何夜无竹柏?但少闲人如吾两人者耳”一句?这句话表达了作者怎样的情怀?

2、“闲人”有哪几层含义?

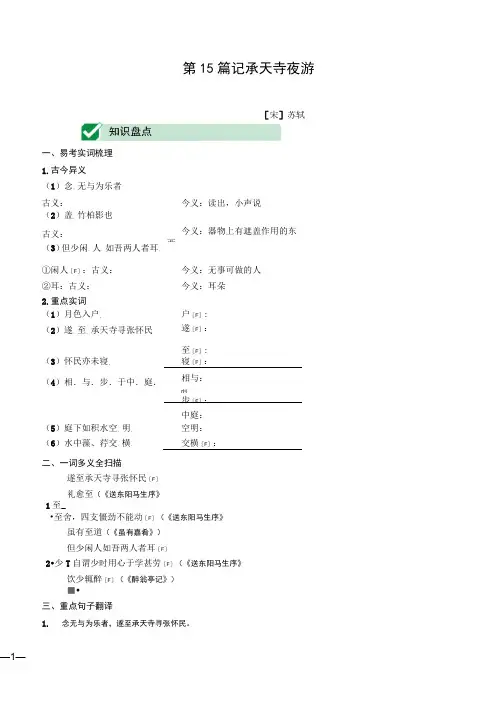

10、记承天寺夜游。

第15篇记承天寺夜游[宋]苏轼一、易考实词梳理1.古今异义(1)念.无与为乐者古义:今义:读出,小声说(2)盖.竹柏影也古义:今义:器物上有遮盖作用的东西(3)但少闲.人.如吾两人者耳.①闲人[F]:古义:今义:无事可做的人②耳:古义:今义:耳朵2.重点实词(1)月色入户.户[F]:(2)遂.至.承天寺寻张怀民遂[F]:至[F]:(3)怀民亦未寝.寝[F]:相与:(4)相.与.步.于中.庭.rH步[F]:中庭:(5)庭下如积水空.明.空明:(6)水中藻、荇交.横.交横[F]:二、一词多义全扫描遂至承天寺寻张怀民[F]礼愈至(《送东阳马生序》1至_•至舍,四支僵劲不能动[F](《送东阳马生序》虽有至道(《虽有嘉肴》)但少闲人如吾两人者耳[F]2•少T自谓少时用心于学甚劳[F](《送东阳马生序》饮少辄醉[F](《醉翁亭记》)■•三、重点句子翻译1.念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

2.庭下如积水空明,水中藻、荇交横。

四、探究设问1.细读《记承天寺夜游》,体会作者的心境。

结合写作背景和你对苏轼生平、思想的认识,谈谈对“闲人”的理解。

(统编课后思考探究)【答案】文中苏轼的心境微妙而复杂,贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲,都包含其中。

“闲人”既指二人的政治处境,即作为贬谪之人,无职无权,清闲无比,内心悲凉无可诉说;又指夜游时的心境,即空灵自在,悠游自如,故能欣赏到一派空明的景象。

既含有自嘲、自慰之意——不能修齐治平,只好夜间闲游赏月;又颇有自许的意味——此等美景,如果不是我们两个富有雅趣的人欣赏,岂不浪费?这又表现出一种达观的生活态度。

苏轼的思想兼受儒、道、佛三家的影响,往往能在逆境中自解自适,将人生的挫折转化为审美的机缘。

2.苏轼那天赏月的心情是什么样的?你是从哪些词句中读出来的?【答案】愉悦。

从“月色入户,欣然起行”的真情流露中感受到。

孤独。

从“念无与为乐者”中的知音难求中感受到。

沉醉。

中考语文复习文言文对比阅读真题《记承天寺夜游》与《始得西山宴游记》阅读下面的文言文,完成各题。

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

《记承天寺夜游》【乙】自余为僇人①,居是州,恒惴栗②。

其隟也,则施施③而行,漫漫而游。

日与其徒上高山,入深林,穷回溪,幽泉怪石,无远不到。

到则披草而坐,倾壶而醉。

醉则更相枕以卧,卧而梦。

意有所极,梦亦同趣。

觉而起,起而归;以为凡是州之山水有异态者,皆我有也,而未始知西山之怪特。

《始得西山宴游记》注:①僇人:同“戮人”,受过刑辱的人,罪人。

作者因永贞革新失败,被贬为永州司马,故自称僇人。

僇,通“戮”,耻辱。

②惴栗:恐惧不安。

惴,恐惧。

栗,发抖。

此意为害怕政敌落井下石。

③施施而行:慢慢地行走。

施施,慢步缓行的样子。

293.解释下列加点的字。

(1)月色入户.户.:_____ (2)怀民亦未寝.寝.:______(3)欣然..:____ (4)恒.惴栗恒.: ______ ..起行欣然294.翻译下列句子。

(1)怀民亦未寝,相与步于中庭。

(2)醉则更相枕以卧,卧而梦。

295.语段【甲】中作者为我们描绘了一个怎样的画面?请用自己的语言说明。

296.语段【甲】写于作者被黄州其间,语段【乙】则写于作者被贬永州期间,请谈两语段作者情感的异同。

【答案】293.门睡觉高兴的样子常常294.(1)怀民也没有睡觉,(于是)我们一起在庭院散步。

(2)醉了就互相枕着睡觉,睡觉了就做梦。

295.语段【甲】为我们描绘了一个月光如水、空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙夜景图。

296.同:两个语段都表现了作者热爱自然钟情山水的感情。

不同:语段【甲】表达了作者微妙复杂的感情,其中有贬谪的悲凉、赏月的欣喜,也有漫步的悠闲、人生的感慨。

语段【乙】抒发了作者寄情山水,聊以忘忧的傲世情怀。

中考语文复习课内文言文《记承天寺夜游》阅读精练卷原文呈现教参译文(加粗内容翻译以课下注释为准)教参段层元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

∥庭下如积水空明,水中藻、荇(xìnɡ)交横,盖竹柏影也。

∥何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

元丰六年十月十二日夜晚,我解开衣服,正打算睡觉,这时月光照进门里,(十分美好,动人游兴),(于是)我高兴地起来走到户外。

想到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺找张怀民。

张怀民也还没有睡觉,(于是)我们一起在院子里散步。

庭院中的月光如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。

哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

第①层:叙事部分,点明时间、地点、人物和“夜游”的起因,为下文张本。

第②层:写景,作者仅用18个字,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

第③层:议论抒怀。

惋惜无人赏月,寥寥数语,意味隽永:贬谪的悲凉、人生的感慨、赏月的欣喜、漫步的悠闲——种种难言的感情尽在其中。

【文章中心】这篇平淡自然的小品文,写于作者被贬黄州的第四年。

文章仅80余字,却创造了一个清幽宁静的艺术境界,传达了作者复杂微妙的心境。

知识梳理一、重点字词1.词类活用名词作动词相与步.于中庭原意为:脚步,在句中的意思为:_______2.一词多义与:①念无与.为乐者_______②相与.步于中庭_______3.重点实词(1)月色.入户色:_______(2)欣.然起行欣:_______(3)念.无与为乐.者念:_______乐:_______(4)遂至承天寺寻.张怀民寻:_______(5)怀民亦未寝.寝:_______(6)盖.竹柏影也盖:_______(7)但.少闲人如.吾两人者耳但:_______如:_______4.文言虚词(1)欣然.起行_______(2)念无与为乐者._______(3)相与步于.中庭_______(4)盖竹柏影也._______(5)但少闲人如吾两人者耳._______二、重点句子翻译1.念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

★第7篇记承天寺夜游宋·苏轼知识梳理一、重点字词1.词类活用名词作动词相与步.【F】于中庭原意为:脚步,活用意思为:____________________。

2.重点实词(1)欣然..【F】起行欣然:______________(2)念.无与为乐者念:________________(3)遂.【F】至承天寺寻张怀民遂:________________(4)怀民亦未寝.【F】寝:________________(5)相与..步于中庭相与:______________(6)庭下如积水空明..空明:______________(7)盖.竹柏影也盖:________________(8)但.少闲人如吾两人者耳但:________________3.文言虚词(1)念无与为乐者.________________(2)相与步于.中庭________________(3)但少闲人如吾两人者耳.________________二、句子翻译1.庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

(判断句)2.何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(倒装句·定语后置,2018山东枣庄)三、内容理解苏轼《记承天寺夜游》以“闲人”结尾,请简要谈谈你对“闲人”的理解。

素养提升设问1.请谈一谈作者在这篇文章中所表达的思想感情。

2.想象“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也”这句话所描绘的情景,并简要分析作者运用比喻的好处参考答案第7篇记承天寺夜游知识梳理一、1.散步 2.(1)高兴的样子(2)考虑,想到(3)于是,就(4)睡觉(5)共同,一起(6)形容水的澄澈(7)大概是(8)只是 3.(1)……的人(2)介词,在(3)语气词,相当于“罢了”二、1.庭院中的月光如积水般澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。

2.哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

三、“闲人”包含着作者复杂而又微妙的情感:有赏月时的悠闲自在,有贬谪之后的无所事事,以及旷达释怀的人生态度等。

【甲】小石潭记(节选)柳宗元从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣珮环,心乐之。

伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。

全石以为底,近岸,卷石底以出,为坻,为屿,为嵁,为岩。

青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上,佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽。

似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。

其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。

以其境过清,不可久居,乃记之而去。

【乙】记承天寺夜游苏轼元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

1.用“/”给下列句子划分停顿。

(每句划一处)(1)皆若空游无所依(2)相与步于中庭2.解释下面加粗字的意思。

(1)潭中鱼可百许头可:________(2)怀民亦未寝寝:________3.把下面的句子译成现代汉语。

(1)其岸势犬牙差互,不可知其源。

(2)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

4.甲乙两文都运用了借景抒情的表现手法,用原文回答表现作者情感的句子。

甲文:_________________;乙文:_________________六、答案:1.(1)皆若/空游无所依(或“皆若空游/无所依”);(2)相与/步于中庭2.(1)大约;(2)睡3.(1)溪流的岸势(两岸的样子)像狗牙一样相互交错着,无法知道源头在哪里。

(2)月光照在院中,如水一般清明澄澈,竹子和松柏的影子,就像水中交错的藻、荇。

4.甲文:(寂寥无人)凄神寒骨,悄怆幽邃(答“心乐之”也可)乙文:(何夜无月?何处无竹柏?)但少闲人如吾两人者耳解析:1.划分停顿应根据句子语意单位进行划分,最忌割裂词义。

可分析句子的语法结构,一般在主谓宾的前后都需要停顿。

如“相与”的意思是(我和他)一起,“步于中庭”的意思是在中庭散步,因此应在“步”前面划分停顿。

《记承天寺夜游》复习题记承天寺夜游元丰六年/ 十月十二日/ 夜,解衣/ 欲睡,月色/ 入户,欣然/ 起行。

念/ 无与为乐者, 遂至/ 承天寺/ 寻/张怀民。

怀民/ 亦未寝,相与/ 步于中庭。

庭下/ 如/ 积水空明, 水中/藻、荇交横,盖/ 竹柏影也。

何夜/ 无月? 何处/ 无竹柏? 但/ 少闲人/ 如吾两人者耳。

译文元丰六年十月十二日夜晚(或公元1083年十月十二日夜,可不译),(我)脱下衣服准备睡觉时,恰好看见月光照在门上,(于是我就)高兴地起床出门散步。

想到没有和我一起游乐的人,于是(我)前往承天寺寻找张怀民。

怀民也没有睡,我们便一同在庭院中散步。

月光照在庭院里像积满了清水一样澄清透明,水中的水藻、荇菜纵横交错,原来是竹子和柏树的影子。

哪一个夜晚没有月光?(又有)哪个地方没有竹子和柏树呢?只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

①户:②欣然③念:④寝:⑤相与:⑥中庭:⑥空明:⑦盖:⑧但少闲人:⑨耳:一.基础知识及运用。

1.本文选自《_________》,作者。

2.填空:⑴文章描绘了苏轼在承天寺夜里见到的,同时也抒发了自己_________的苦闷心情。

⑵描写承天寺优美夜景的句子是____________________。

3.翻译下列句子:(4分)⑴怀民亦未寝,相与步于中庭。

___________________________________________________________⑵庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

___________________________________________________________4.下面对加点词解释不正确的一项是( )A.念无与为乐者(思念)B.遂至承天寺(于是,就)C.怀民亦未寝(睡觉)D.相与步于中庭(共同,一起)5、下列说法有误的一项是()A.本文写在作者贬职期间,作者在文中表达的感情与柳宗元《小石潭记》中的一致。

B.文中"月色入户,欣然起行""念无与为乐者,遂至承天寺"等句都与"闲"字相关。

C.苏轼此时被贬为黄州团练副使,这是一个有名无实的官,所以他自称闲人。

D.本文写景较为简洁,用素描的笔法,写月色,写景物,给人清静雅致的感觉。

6.这篇文章主要表现了作者__________________________的心境。

7."月色入户"意思是__________,这句话运用了_______的修辞手法。

8.文中表现兴奋和喜悦的句子是_________________,它与"___________"一句相照应,显得一起一伏,一沉闷,一活跃。

9."寻张怀民"一句中的"寻"字用得好,你认为好在哪里?___________________________________________________________10.文章"记"的要素是:(4分)时间:____________地点:____________人物:____________事件:_____________11.本文的构思角度是()A、托物言志B、即景生情C、类比象征D、以物喻人12、阅读下面一首诗歌,回答问题。

赠刘景文(苏轼)荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。

一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。

①诗中成对偶的两句诗是_________________________________②这是一首赞咏_____________的诗,诗的表面似乎在赞咏__________,实际上是用_________来比喻刘景文,颂扬他_____________________________。

二.阅读理解、分析。

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。

13.文中"念无与乐者""念"的结果是_____________________。

14.文中描写月光的句子是___________,描绘了一个_______的美妙境界。

15.文中表达作者感情的句子是⑴______________________;⑵______________________。

16、选出句子阅读停顿正确的一项()A.念/无与为乐者,遂至/承天寺,寻张怀民。

B.怀民亦未寝,相与步/于中庭。

C.但少闲如吾/两人者耳。

D.水中藻荇交横,盖/竹柏影也。

17.文章结尾流露出作者怎样的情绪?________________________________________________________ ____________________________________________________________________________18.对"何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳"一句理解有误的一项是()A.哪里都有月夜、竹柏,只是缺少我们两个这样的赏月的"闲人"罢了。

B.表现了作者为大自然的美景所陶醉,而产生了异常欣喜的心情。

C.表现了作者在政治上受排挤,心情苦闷,只好去大自然中寻找快乐和解脱。

D.表现了作者超然物外、旷达乐观的生活态度。

中考专题一、阅读下面[甲][乙]两个文言语段,完成24—27题;[甲]嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为?何哉?不以.物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。

是进亦忧,退亦忧。

然则何时而乐耶?其必曰“先天下之忧而优,后天下之乐而乐”乎。

噫!微斯人吾谁与归?[乙]元丰六年十月十二日夜……但.少闲人如吾两人耳。

24.解释文中加点的词。

①不以.物喜:但.少闲人如吾两人耳:25.下面句子朗读节奏划分正确的项是()A.予尝/求古仁人/之心 B.处/江湖之远/则忧/其君C.念无/与为乐者 D.相与步/于中庭26.把文中画线句子翻译成现代汉语。

(4分)①微斯人,吾谁与归?译文:②庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

译文:27.[甲]段中抒发作者政治抱负的一句是。

[乙]段末三句抒写作者的心情和感受,点睛之笔是“”二字,反映了他失意苦闷而自我排遣的心理活动。

二、记承天寺夜游苏轼①元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

②念.无与为乐者,遂.至承天寺,寻张怀民。

③怀民亦未寝.,相与..步于中庭。

④庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

⑤何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。

3.下面对加点词解释不正确的一项是( )A.念.无与为乐者(思念) B.遂.至承天寺(于是,就)C.怀民亦未寝.(睡觉) D.相与..步于中庭(共同,一起)4.用现代汉语翻译“但少闲人如吾两人耳”。

译文:5.本文集中写景的句子是第句,其主要内容可用4个字概括为:□□□□。

6.这篇文章主要表现了作者的心境。

三、阅读下面的文字,回答后面的问题。

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行?念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人耳。

4、选文的作者与其父苏洵、其弟苏辙并称“三苏”,同属“八大家”之列。

5、将文章中空缺的语句填写在下面横线上。

6、用“/”标示下列语句朗读的语意停顿。

盖竹柏影也7、解释下面句子中加着重号的词语。

①念无与为乐者念:②相与步于中庭步:8、把下列句子翻译成现代汉语。

①解衣欲睡,月色人户,欣然起行。

译文:②但少闲人如吾两人耳。

译文:9、作者在文中为我们描绘出一个怎样的世界?表现了作者怎样的心境?(4分)①作者描绘的世界:②作者的心境:四、比较阅读苏轼两篇作品,完成3-7题。

(10分)[甲] 水调歌头丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?把洒问青天。

不知天上宫阙,今夕是保年。

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间。

转朱阁,低绮户,照无眠。

不应有恨,何事长向别时圆?人有悲欢离合,月有阴情圆缺,此事古难全。

但愿人长久,千里共婵娟。

[乙] 记承天寺夜游元丰六年十月十二日夜,……但少闲人如吾两人者耳。

3.解释句中加点的词语。

(1)把洒..问青天( )(2)念.无与为乐者( )4.下列句中的“/”表示朗读时的停顿,其中读法不正确的一项是( )A.不知/天上宫阙B.我/欲乘风归去C.遂至承天寺/寻张怀民D.相与/步于中庭5.按要求回答下列问题。

(3分)(1)请出与“月下起舞,清影随人,清冷的月宫怎比得上人间”想对应的作品原句。

(2)用现代汉语写出下面句子的意思。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖笔下柏影也。

译文:。

6.下列说法不正确的一项是( )A.甲、乙两篇均写于作者仁途失意之时,甲表现旷达的胸怀和乐观的情致;乙透露出随缘自适、自我排遣的特殊心情。

B.甲、乙两篇都写月,甲以美丽的想像、明睿的哲理,创造出幽深高远的境界;乙用形象的比喻、传神的文字,描绘了空灵澄澈的景象。

C.甲中的“婵娟”指月中的仙女;乙中的“闲人”指无所事事之人。

D.甲、乙两篇分别是词和散文,体裁不同决定了语言风格的不同:前者浪漫洒脱如行云流水,后者凝练含蓄饶有余味。

7.仔细体会以上两篇作品的诗情文意,谈谈你对“人有悲欢离合,月有阴情圆缺,此事古难全”一句的认识。

(2分)五、阅读下面这篇文章,完成17—19题。

记承天寺夜游苏轼17.解释下列加点的词语在文中的意思。

3分①欣然起行()②念无与为乐者()③庭下如积水空明()18.翻译句子。

3分但少闲人如吾两人耳。

译文:。

19.“闲人”一词,沧桑凝重,它隐含了作者怎样的心境?六、19、解释下列句中加点的词。

(1)遂.至承天寺寻张怀民()(2)怀民亦未寝.()(3)但.少闲人如吾两人者耳()20、把下面的句子翻译成现代汉语。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

译文:21、“积水空明”、“藻、荇交横”写出了景物怎样的特点?22、本文写于作者被贬黄州期间,你认为文章表达了作者哪些微妙而复杂的感情?七、苏轼《记承天寺夜游》7.下列加点的词解释有误的一项是()A.月色人户(窗户) B.念无与为乐者(想到)C.怀民亦未寝(睡觉) D.相与步于中庭(一起)8.下列句子翻译有误的一项是()A.庭下如积水空明——月色洒满庭院,如水一般清明澄澈。

B.水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

——竹子和松柏的影子,就像水中交错的藻、荇。

C.何夜无月?何处无竹柏?——哪一夜没有月光?哪里没有竹子和松柏?D.但少闲人如吾两人者耳。

——但是缺少像我俩这样闲极无聊的人啊。