最大摄氧量和个体乳酸阈

- 格式:ppt

- 大小:506.50 KB

- 文档页数:36

名词解释:1、兴奋—收缩偶联:通常把以肌细胞膜的电变化为特征的兴奋过程和以肌丝滑行为基础的收缩过程之间的中介过程称为兴奋收缩偶联。

09、112、乳酸矛盾现象:高原服习后大肌肉群训练时最大血乳酸浓度减少的现象。

09、10、11、123、运动单位:一个人运动神经元和受其支配的肌纤维所组成的最基本的肌肉收缩单位称为运动单位。

094、阈刺激:引起组织兴奋的最小刺激强度,称为阈刺激。

09、115、超量补偿:训练课后若安排有足够的恢复时间,在机体结构和机能重建完成后,运动中所消耗的能量等物质以及所降低的身体机能不仅能得以恢复,而且会超过原有水平,这种现象称做“超量补偿或“超量恢复。

07、09、10、116、减压反射:当动脉血压升高时,颈动脉窦和主动脉弓压力感受器可产生兴奋,通过中枢调节动脉血压,使心脏的活动不致于过强,血管外周阻力不致过高,从而使动脉血压保持在较低的水平上,因此这种压力感受性反射又称为减压反射。

097、心力储备:心输出量随即体代谢需要而增长的能力,称为汞功能储备或心力储备。

098、身体素质:把人体在肌肉活动中表现出的力量、速度、耐力、灵敏及柔韧等机能能力统称为身体素质。

099、运动后过量氧耗:运动后恢复期处于高水平代谢的机体恢复到安静水平消耗的氧量称为运动后过量氧耗。

09、10、1110、极点:在进行剧烈运动开始阶段,由于内脏器官的活动满足不了运动器官的需要,往往产生一种非常难受的感觉,如呼吸困难,胸闷,肌肉酸软无力,动作迟缓不协调,心率剧增,精神低落,实在不想继续运动下去,这种机能状态称为“极点”。

09、10、11、1211、青春性高血压:儿童少年从青春期开始到性成熟时期,由于性腺与甲状腺分泌旺盛,同时血管发育落后于心脏,引起血压升高,称为青春期高血压。

07、10、1112、窦性心率:特殊传导原统中以窦房结的自律细胞且律性最高,为正常心脏活动的起博点,以窦房结为起搏点的心脏活动称为窦性心率。

乳酸阈值和最大摄氧量是两个重要的概念,它们都与身体对氧的利用能力有关。

乳酸阈值是指在运动过程中,肌肉细胞通过无氧代谢产生乳酸的速度超过了身体通过有氧代谢清除乳酸的速度,导致乳酸在肌肉中积累的临界点。

在乳酸阈值时,身体主要通过无氧代谢产生能量,因此乳酸的积累速度会随着运动强度的增加而增加。

乳酸阈值通常是通过测量心率和血乳酸水平来确定的。

最大摄氧量则是指身体在极限条件下能够摄取和利用的氧量。

在最大摄氧量,身体主要通过有氧代谢产生能量,利用氧来氧化糖和脂肪酸。

此时,身体对氧的需求已经达到了最大限度,无法再通过增加摄氧量来提高能量产生。

摄氧量通常是通过测量心率和摄氧量来确定的。

乳酸阈值和最大摄氧量都与身体的代谢和能量产生有关,但它们反映的是身体对氧利用的不同。

乳酸阈值反映了无氧代谢在运动中的作用,而最大摄氧量反映了身体对氧的利用极限。

在实际的运动训练中,了解这两个概念有助于制定更加科学训练计划和提高运动表现。

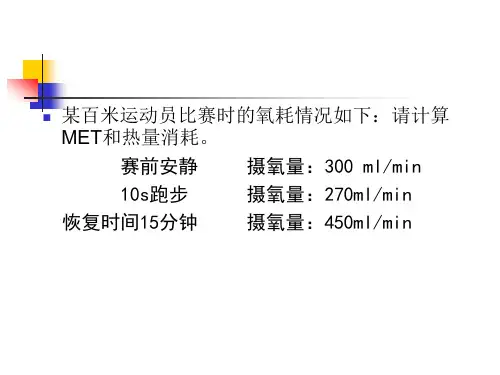

2014运动生理学运动开始时机体首先分解肌糖原,持续运动5-10分钟后,血糖开始参与供能.脂肪在安静时即为主要供能物质,在运动达30分钟左右时,其输出功率达最大.蛋白质在运动中作为能源供能时,通常发生在持续30分钟以上的耐力项目.随着运动员耐力水平的提高,可以产生肌糖原及蛋白质的节省化现象.最大摄氧量是指人体在进行有大量肌肉群参加的长时间剧烈运动中,当心肺功能和肌肉利用氧的能力达到本人极限水平时,单位时间内(通常以每分钟为计算单位)所能摄取的氧量为最大摄氧量。

也称为最大吸氧量或最大耗氧量。

VO2max受多种因素制约,其水平的高低主要决定于氧运输系统或心脏的泵血功能和肌组织利用氧的能力。

1)氧运输系统对VO2max的影响血红蛋白含量及其载氧能力与VO2max密切相关。

心脏的泵血功能及每搏输出量的大小是决定VO2max的重要因素。

心脏的泵血功能是限制运动员VO2max提高的重要因素。

2)肌组织利用氧能力对VO2max的影响肌组织利用氧的能力主要与肌纤维类型及其代谢特点有关,慢肌纤维具有丰富的毛细血管分布,肌纤维中的线粒体数量最多、体积大且氧化酶活性高,肌红蛋白含量也较高。

3)其他因素对VO2max的影响1 遗传因素 VO2max的遗传度为%2. 年龄、性别因素一般男子大于女子;随年龄的增长而增加3. 训练因素长期系统进行耐力训练可以提高VO2max水平由于乳酸代谢存在较大的个体差异,渐增负荷运动时血乳酸急剧上升时的乳酸水平在之间。

因此,将个体在渐增负荷中乳酸拐点定义为“个体乳酸阈”。

在运动实践中应用个体乳酸阈可以评定有氧工作能力、制定有氧耐力训练的适宜强度。

1)评定有氧工作能力VO2max和LT是评定人体有氧工作能力训练的重要指标。

前者主要反映心肺功能,后者主要反映骨骼肌的代谢水平。

系统训练对VO2max提高较小,它受遗传因素的影响较大。

系统训练对LT提高较大。

显然,乳酸阈值的提高是评定人体有氧工作能力训练增进更有意义的指标。

1氧脉搏:心脏每次搏动输出的血量所摄取的氧量成为氧脉搏,可以用每分摄氧量除以心率来计算,氧脉搏越高说明心肺功能越好,效率越高.2最大摄氧量:指人体进行大量肌肉群参加的长时间剧烈运动中,当心肺功能和肌肉利用率的能力达到本人极限水平时,单位时间内所能摄取的氧量.3最大通气量:以适宜的呼吸频率和呼吸深度进行呼吸时所测得的每分通气量4无氧功率:指机体在最短的时间内,在无氧条件下发挥出最大力量和速度的能力5超量恢复:运动时消耗的能源物质及各器官系统机能状态,在这段时间内不仅恢复到原来水平,甚至超过原来水平,这种现象称为超量恢复.6有氧耐力:指人体长时间进行以有条件代谢(糖和脂肪等有氧氧化)供能为主的运动能力. 7无氧耐力:指机体在无氧代谢(糖无氧酵解)的情况下较长时间进行肌肉活动的能力.8个体乳酸阈:个体在渐增负荷运动中,血乳酸浓度随运动负荷的递增而增加,当运动强度达到某一负荷时,血乳酸出现急剧增加的那一点(乳酸拐点)称为个体乳酸阈9真稳定状态:在进行强度较小\运动时间较长的运动时,进入工作状态结束后,机体需要的氧可以得到满足,即吸氧量和需氧量保持运动动态平衡.这种状态称为真稳定状态10假稳定状态:当进行强度大,持续时间较长的运动时,进入工作状态结束后,吸氧量已达到并稳定在最大吸氧量水平,但仍不能满足机体对氧的需要.此时机体能够稳定工作的持续时间较短,很快进入疲劳状态.这种机能状态为假稳定状态.11进入工作状态:在进行体育运动时,人的机能能力并不是一开始就达到最高水平,而是在活动开始后一段时间内逐渐提高的,这个机能水平逐渐提高的生理过程和机能状态叫做进入工作状态.12无氧阈:指人体在递增工作强度运动中,由有氧代谢功能开始大量动用无氧代谢功能的临界点,常以血乳酸含量达到4MG/分子/升时所对应的强度或功率来表示.超过时血乳酸将急剧下降.13呼吸商:各种物质在体内氧化时产生的二氧化碳与所消耗的氧的容积之比.14疲劳:机体不能将它的机能保持在某一特定水平或者不能维持某一特定运动强度,功能效率逐渐下降的现象叫疲劳.15运动性疲劳:指在运动过程中,机体承受一定时间的负荷后,机体的机能能力和工作效率下降,不能维持在特定的水平上的生理过程.16每搏输出量:指一分钟侧心室每次收缩所射出的血量.17心率储备:指单位时间内心输出量能随机体代谢需要而增长的能力.18心输出量:左心室在每分钟内射入主动脉的血量.19运动性心脏肥大:指由于运动而引起的心脏适应性增大,形态上多以左心室增大,室壁增厚为特征,机能上表现为运动时能持续较厂时间高效率的工作.安静时出现节省化,心力储备增强.20心动周期:心房或心室每收缩和舒张一次称为一个心动周期.21心音:在一个心动周期中,心脏的收缩,启闭的机械震动22心指数:以每一平方米面积计算的心输出量称为心指数.23身体素质:是人体以适应运动的需要所储备的身体能力要素.24青春期高血压:青春期发育后,心脏发育速度增长快,心血管系统发育处于落后状态,同时由于性腺\甲状腺等分泌旺盛,引起血压升高,即青春期高血压.25运动电位:可兴奋细胞兴奋时,细胞内产生的可扩布的电位变化称运动电位.26运动动力定性:大脑皮层运动中枢支配的部分肌肉活动的神经元在机能上进行排列组合,兴奋和抑制在运动中枢有顺序地\有规律地和有严格时间间隔地交替发生形成一个系统,成为一定的形式和格局.使条件反射系统化.大脑皮层机能的这种系统性叫..27柔韧素质:指用力做动作时扩大动作幅度的能力.28准备活动:指在比赛\训练和体育课的基本部分之前,为克服内脏器官生理惰性,缩短进入工作状态时程和预防运动创伤而有目的的进行的身体练习,为即将来临的剧烈运动或比赛做好准备.29赛前状态:人体参加比赛或训练前,身体的某些器官和系统会产生的饿一系列条件反射性变化,将这种特有的机能变化和生理过程称为赛前状态.30运动性贫血:经过长时间的系统的运动训练,尤其是耐力性训练的运动员在安静时,其红细胞数并不比一般人高,有的甚至低于正常值.这个就叫运动员贫血.31速度素质:指人体进行快速运动的能力或在最短的时间内完成某种运动的能力.32减压反射(颈动脉窦及主动脉弓压力感受性反射):正常机体动脉中经常保持一定的血压,因此颈动脉窦神经和主动脉弓神经不断传递神经冲动进入脑干心血管中枢,提高迷走紧张性并抑制心交感细胞血管紧张性,结果使心脏活动不致过高,外周阻力不会太高,使动脉血压保持在较低的安静水平.33牵张反射:当骨骼肌受到牵拉时会产生反射性收缩,这种反射称牵张反射.34等动收缩:在整个关节运动范围内肌肉以恒定的速度,且肌肉收缩时产生的力量始终与阻力相等的肌肉收缩称为等动收缩.35等长收缩:肌肉在收缩时其长度不变,称等长收缩,又称静力收缩.36离心收缩:肌肉在收缩产生张力的同时被拉长的收缩称为离心收缩.37超等长练习:肌肉的向心收缩(肌肉收缩力大于外力时,肌肉收缩使肌肉缩短)如果仅按在同一肌肉的离心收缩(肌肉收缩小于外力,肌肉收缩时肌肉拉长)之后,会更有力.利用这种方法进行力量训练就称为超等长练习.38运动技能:指人体在运动中掌握和有效地完成专门动作的能力.39基础代谢率:指单位时间内的基础代谢,即在基础状态下,单位时间内的能量代谢,这种能量代谢是维持最基本生命活动所需要的最低限度的能量.40积极性休息:运动结束后采用变换运动部位和运动类型,以及调整运动强度的方法或来消除疲劳的方法称为积极性休息.41极点:在进行剧烈运动开始阶段,由于植物性神经系统的机能动员速率明显滞后于躯体神经系统,导致植物神经于躯体神经系统机能水平的动态平衡关系失调,内脏器官的活动满足不了运动器官的需要,出现一系列的暂时性生理机能低下综合症,主要表现为呼吸困难,胸闷,肌肉酸软无力,动作迟缓,不协调,心率剧增及精神低落等症状.这种机能状态称为极点.42高原环境习服:人体在高原地区停留一定时期,机体对低氧环境会产生迅速的调节反应,提高对缺氧的耐受能力,称为高原习服.43第二次呼吸:极点出现后,经过一定时间的调整,植物神经与躯体神经系统机能水平达到了新的动态平衡,生理机能低下综合症状明显减轻或消失,这时人体的动作变得轻松有力,呼吸变的均匀自如这中机能变化过程和状态称为44自动化:练习某一套技术动作时可以在无意识的条件下完成.45激素:由内分泌腺或散在的内分泌细胞分泌的\经体液运输到某器官或组织而发挥其特定调节作用的高效能生物活性物质称为激素.46时间肺活量:在最大吸气之后以最快速度进行最大呼气,记录一定时间内所能呼出的气量.47心电图:用引导电极置于肢体或躯体的一定部位记录出来的心脏电变化曲线称心电图。

研究生考试运动生理复习重点绪论一.必背概念:新陈代谢、兴奋性、应激性、适应性、体液调节二.当前生理学的几个研究热点(热点即考点)最大摄氧量、个体乳酸阈、运动性疲劳、骨骼肌、高原训练(重点中的重点)第一章骨骼肌机能一.必背概念:动作电位、静息电位、“全或无”现象、兴奋-收缩耦联、阈强度、运动单位募集、肌电、几个收缩二.重点问题1.肌纤维的兴奋-收缩耦联过程.2.骨骼肌的几种收缩形式及实践中的应用.3.肌纤维的分类与生理生化特征及在运动实践中的应用.(第六节,必背)4.肌电的应用(了解)熊开宇老师在研究生课中讲过,还可以与后面的生理指标的运用结合第二章血液一.必背概念:红细胞压积(比容)、内环境、碱储备、渗透压、等渗溶液、假性贫血、运动员血液二.重点问题1.血液的作用,防止简答出现意外题2.血红蛋白在实践中的应用。

A机能评定B运动选材C监控运动量第三章循环机能一.必背概念:心动周期、心率、心输出量、射血分数、心指数、心电图、动脉脉搏、心力储备、血压、减压反射、窦性心动徐缓、基础心率、减压反射、窦性心动徐缓、脉搏、运动性心脏肥大、二.重点问题1.心肌细胞和骨骼肌细胞收缩的不同特点。

2心输出量的影响因素?3.静脉回心血量响因素?4.动脉血压的影的影响因素?5.运动对心血管系统的影响?(A肌肉运动时血液循环的变化B长期的运动训练对心血管系统的影响)6.脉搏(心率)和血压在运动实践中的应用。

(可出综合题)第四章呼吸机能一.必背概念:胸内压、肺通气量、肺泡通气量、肺活量、时间肺活量、最大通气量、通气/血流比值、氧解离曲线、氧脉搏、血氧饱和度、氧利用率二.重点问题1.氧解离曲线的特点、影响因素及生理意义。

2.运动时合理呼吸和合理憋气第五章物质与能量代谢一.必背概念:物质代谢、能量代谢、基础代谢(率)、食物热价、氧热价、呼吸商、代谢当量二.重点问题1.影响能量代谢的因素有哪些?2.三个能源系统的功能特点及结合专项应用。

最大摄氧量(VO2max)和乳酸阈是两个与耐力运动相关的生理指标,它们分别描述了人体在运动过程中能够摄取和利用的最大氧气量以及乳酸产生的临界点。

以下是它们之间的异同点:

相同点:

1. 都是衡量耐力水平的指标:两者都可以反映人体在持续运动过程中的氧气摄取和利用能力以及乳酸代谢水平,因此它们都是衡量耐力运动水平的重要指标。

2. 与运动能力密切相关:最大摄氧量和乳酸阈在一定程度上决定了一个人在高强度运动中的表现,如马拉松、铁人三项等。

提高这些指标有助于提高运动成绩和耐力水平。

不同点:

1. 定义和测量方法:最大摄氧量是指在人体在最大强度运动时,单位时间内能摄取和利用的最大氧气量,通常用每分钟每公斤体重的氧气消耗量(ml/kg/min)表示。

乳酸阈则是指在中等强度运动过程中,人体开始产生乳酸的临界点,通常以血乳酸浓度(mg/dL)表示。

2. 生理机制:最大摄氧量主要受遗传因素影响,与心肺功能、肌肉纤维类型和氧转运能力等有关。

乳酸阈则与肌肉的乳酸代谢能力、肌肉纤维类型和氧化能力等因素有关。

3. 训练效果:提高最大摄氧量主要通过提高心肺功能和有氧耐力训练,而提高乳酸阈则需要通过强化肌肉乳酸代谢能力的训练,如高强度间歇训练(HIIT)等。

总之,最大摄氧量和乳酸阈都是衡量人体耐力运动能力的重要指标,但它们的定义、测量方法和生理机制有所不同。

在耐力训练过程中,提高这两个指标将有助于提高运动成绩和耐力水平。

第11章有氧工作能力一、名词解释1.需氧量答:需氧量是指人体为维持某种生理活动所需要的氧量。

通常以每分钟为单位计算,正常成人安静时需氧量约为250ml/min。

运动时需氧量随运动强度而变化,并受运动持续时间的影响。

2.吸氧量答:吸氧量是指单位时间内,机体摄取并被实际消耗或利用的氧量,又称摄氧量或耗氧量。

通常以每分钟为单位计量摄氧量。

安静时,机体代谢水平低,能量消耗少,每分摄氧量与每分需氧量是平衡的。

3.氧亏答:氧亏是指在运动过程中,机体摄氧量满足不了运动需氧量,造成的体内氧的亏欠。

氧亏的形成主要是由于运动初期ATP、CP的消耗以及人体的氧运输系统的生理惰性,氧运输系统的功能不能立即提高到与运动的需要相适应而形成的。

4.运动后过量氧耗答:运动后过量消耗是指运动后恢复期内,为了偿还运动中的氧亏,以及在运动后使处于高水平代谢的机体恢复到安静水平时消耗的氧气量。

为了偿还运动中所欠下的氧亏,在恢复期机体并不能立即恢复到安静状态,而是逐渐恢复到安静时的水平。

5.最大摄氧量答:最大摄氧量是指人体在进行有大量肌肉群参加的长时间剧烈运动中,当心肺功能和肌肉利用氧的能力达到本人极限水平时,单位时间所能摄取的最大氧量,又称最大吸氧量、最大耗氧量。

它反映了机体吸入氧、运输氧和利用氧的能力,是评定人体有氧工作能力的重要指标之一。

6.有氧工作能力答:有氧工作能力是指人的有氧供能的能力。

这种能力包括最大吸氧量、维持最大和次最大吸氧量的能力。

最大射氧量(Vo2max)和乳酸阈(LT)是评定人体有氧工作能力的重要指标,二者反映了不同的生理机制。

前者主要反映心肺功能,后者主要反映骨骼肌的代谢水平。

7.有氧耐力答:有氧耐力是指人体长时间进行有氧工作的能力。

最大摄氧量是有氧耐力的基础,其值越大,有氧耐力水平越高。

有氧耐力不仅与最大吸氧量的大小有关,而且与维持最高摄氧水平的能力有关。

8.乳酸阈答:乳酸阈是指人体在完成逐级递增负荷运动时,血乳酸开始急剧堆积的临界点,反映人体的代谢供能方式由有氧代谢为主开始向无氧代谢为主过渡。

第十三章有氧运动能力关键术语有氧工作能力:是指能反映本人的有氧供能的能力。

这种能力包最大吸氧量、维持最大和次最大摄氧量的能力最大摄氧量:人体在进行有大量肌肉参加的长时间激烈运动中,心肺功能和肌肉利用氧的能力达到本人极限水平时,单位时间所能摄取的氧量称为最大摄氧量运动后过过理氧耗:运动后恢复期内为了偿还运动中的氧亏,以及在运动后使处于高水下代谢的机体恢复到安静水平时消耗的氧量,称为运动后过量氧耗乳酸阈:在有氧供能的递增负葆运动中,运动强度较小时,血乳酸与安静时的值接近,可是随着运动强度的增加,乳酸浓度还渐增加,当运动强度超过某一负荷时,乳酸浓度急剧上升的开始点,称为乳酸阈。

第14章运动训练的生理学原理赛前状态:人体在参加比赛或训练前某些器官系统会产生一系列条件反射性变化称为赛前状态。

进入工作状态:在运动的开始阶段,人体各器官系统的工作能力不可能立刻的工作能力不可能立刻达到最高水平,而是有一个靛步提高的过程,称为进入工作状态极点:在进行强度较大、持续时间较长的剧烈运动中,由于运动开始阶段内脏器官的活动不能满足运动器官的需要,练习者常常产生一些非常难受的生理反应,如呼吸困难、胸闷、头晕、肌肉酸软无力、动作迟缓不协调,甚至不想再继续运动下去,这种状态称为极点。

第二次呼吸:极点出现后,如依靠意志力和调整运动节奏继续坚持运动,不久,一些不良反应就会逐渐减轻或消失,此时呼吸变得均匀自如,动作变得轻松有力,运动员能以较好的机能状态继续下去,这种状态称为第二次呼吸真稳定状态:在进行中小强度的长时间运动时,进入工作状态结束后,机体的摄氧量能够满足各项生理指标保持稳定,这种状态称为真稳定状态假稳定状态:在进行强度较大、持续时间较长的运动时,进入工作状态结束后,机体的摄氧量已达到并稳定在最大摄氧量水平上,但仍不能满足机体对氧的需求,运动过程中氧亏不断增多,这种状态称为假稳定状态运动负荷阈:指体育课或训练课中适宜生理负荷的低限到高限的范围训练效果:通过反复的身体练习,使机体结构与机能发生一系列良好的适应性变化,从而提高运动能力,这一良好的适应性变化称为训练效果第十五章运动性疲劳与恢复过程运动性疲劳:机体生理过程不能继续机能在特定水平上进行和/或不能维持预定的运动强度运动性力竭:是指运动性疲劳发展的最终结果,是机体衰损的表现自由基:是指外层电子轨道含有未配对的电子的原子,离子或分子恢复过程:是指人体在健身锻炼、运动训练和竞技比赛过程中及结束后,生理功能逐渐恢复与提高的过程超量恢复:是指人体在运动中消耗的能源物质在运动后一段时间不公恢复到原来水平,甚至超过原来水平积极性休息:是指用转换活动的方式消除疲劳的运动手段第十二章肌肉力量肌肉力量:机体依靠肌肉收缩克服和对抗阻力来完成运动的能力称为肌肉力量,通常按照其表现形式和构成特点区分为最大肌肉力量、快速肌肉力量和力量耐力三种基本形式最大肌肉力量:通常是指肌肉进行最大随意收缩时表现出来的克服极限负荷阻力的能力快速肌肉力量:是指肌肉在短时间内快速发挥力量的能力,爆发力是快速力量的常见表现形式力量耐力:力量耐力是指肌肉长时间对抗亚最大阻力的能力绝对力量:是指机体克服和对抗阻力时表现出来的最大肌肉力量,通常以肌肉收缩克服和对对抗的最大阻力来表示相对力量:是指单位体重、去脂体重、体表面积、肌肉横断面积等表示的最大肌肉力量肌肉肥大:主要由肌纤维增粗、肌肉横断面积增加和结蒂组织增多等引起的肌肉体积增大现象超负荷原则:是肌肉力量训练的一个基本原则,超大型负荷不是指超过本人的最大负荷能力,而是指力量负荷应不断超过平时采用的负荷,其中包括负荷强度、负荷量和力量训练频率中枢激活:中枢神经系统动员肌纤维参加收缩的能力第八章酸咸平衡与肾脏排泄酸碱平衡:机体通过血液缓冲系统、肺、肾,调节体内酸性和碱性物质的含量及比例,维持体液PH恒定,称为酸碱平衡缓冲体系与缓冲作用:由弱酸按一定比例组成的混合液称为缓冲体系:该缓冲本系具有缓冲酸、碱、保持PH的相对恒定的作用,称为缓冲作用碱储:NaHCO3是血浆中含量最多的碱性物质,一定程度上可以代表对固定酸的缓力,故反血浆中的碳酸氢钠看成是血浆中的碱贮备,简称碱储酸碱平衡紊乱:体内酸性、碱性物质过多或不中,从而产生酸中毒或碱中毒的病理生理过程称为为酸碱平衡紊乱。

运动生理学期末复习资料1.新陈代谢:是生物体自我更新的最基本生命活动。

包括同化和异化两个过程。

2.兴奋性:在生物体内可兴奋组织具有感受刺激、产生兴奋的特性称为兴奋性。

3.应激性:机体或一切活体组织对周围环境变化具有发生反应的能力或特性称为应激性。

4.适应性:生物体长期生存在某一特定的生活环境中,在客观环境的影响下可以逐渐形成一种与环境相适应的、合适自身生存的反应模式。

生物体所具有的这种适应环境的能力称之为适应性。

5.稳态:细胞生存要求的内环境理化性质不是绝对静止不变的,而是各种物质在不断交换、转变中达到相对平衡状态,即动态平衡状态。

这种平衡状态称为稳态。

6.自身调节:是指组织、细胞在不依赖于外来的神经或体液调节情况下,自身对刺激发生的适应性反应过程。

7.负反馈:在人体生理功能调节的自动控制系统中,如果受控部分的反馈信息能减弱控制部分活动,这样的反馈称为负反馈。

8.正反馈:在人体生理功能调节的自动控制系统中,如果受控部分的反馈信息能促进或加强控制部分活动,这样的反馈称为正反馈。

9.兴奋—收缩偶联:通常把以肌细胞膜电变化为特征的兴奋过程和以肌丝滑行为基础的收缩过程之间的中介过程称为兴奋—收缩偶联。

10.等动收缩:在整个关节运动范围内肌肉以恒定的速度,且外界的阻力与肌肉收缩时肌肉产生的力量始终相等的肌肉收缩称为等动收缩。

11.离心收缩:肌肉在收缩产生张力的同时被拉长的收缩称为离心收缩。

12.超等长收缩:是指骨骼肌工作时先做离心式拉长,继而做向心式收缩的一种复合式收缩形式。

13.运动单位动员:肌肉收缩时参与的肌纤维数目越多,产生的张力就越大。

由于肌肉中所有的肌纤维都属于不同的运动单位,因此同时兴奋的运动单位数目决定了张力的大小。

张力不但与兴奋的运动单位数目有关,而且也与运动神经元传到肌纤维的冲动频率有关。

参与活动的运动单位数目与兴奋频率的结合,称为运动单位动员。

也可称为运动单位募集。

14.延迟性肌肉酸痛(DOMS):无论是普通人还是优秀运动员,从事不适应的运动负荷或大负荷运动,运动停止后24~72小时,运动肌会产生不同程度的酸痛,并伴随僵硬、肿胀和肌力下降等症状。

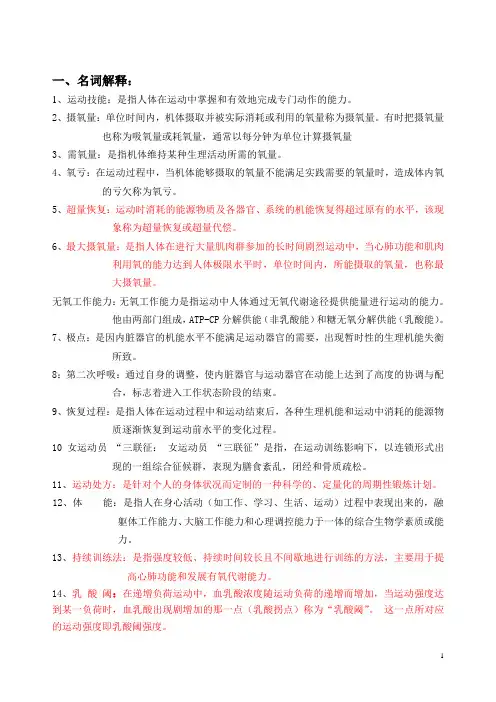

一、名词解释:1、运动技能:是指人体在运动中掌握和有效地完成专门动作的能力。

2、摄氧量:单位时间内,机体摄取并被实际消耗或利用的氧量称为摄氧量。

有时把摄氧量也称为吸氧量或耗氧量,通常以每分钟为单位计算摄氧量3、需氧量:是指机体维持某种生理活动所需的氧量。

4、氧亏:在运动过程中,当机体能够摄取的氧量不能满足实践需要的氧量时,造成体内氧的亏欠称为氧亏。

5、超量恢复:运动时消耗的能源物质及各器官、系统的机能恢复得超过原有的水平,该现象称为超量恢复或超量代偿。

6、最大摄氧量:是指人体在进行大量肌肉群参加的长时间剧烈运动中,当心肺功能和肌肉利用氧的能力达到人体极限水平时,单位时间内,所能摄取的氧量,也称最大摄氧量。

无氧工作能力:无氧工作能力是指运动中人体通过无氧代谢途径提供能量进行运动的能力。

他由两部门组成,ATP-CP分解供能(非乳酸能)和糖无氧分解供能(乳酸能)。

7、极点:是因内脏器官的机能水平不能满足运动器官的需要,出现暂时性的生理机能失衡所致。

8:第二次呼吸:通过自身的调整,使内脏器官与运动器官在动能上达到了高度的协调与配合,标志着进入工作状态阶段的结束。

9、恢复过程:是指人体在运动过程中和运动结束后,各种生理机能和运动中消耗的能源物质逐渐恢复到运动前水平的变化过程。

10女运动员“三联征:女运动员“三联征”是指,在运动训练影响下,以连锁形式出现的一组综合征候群,表现为膳食紊乱,闭经和骨质疏松。

11、运动处方:是针对个人的身体状况而定制的一种科学的、定量化的周期性锻炼计划。

12、体能:是指人在身心活动(如工作、学习、生活、运动)过程中表现出来的,融躯体工作能力、大脑工作能力和心理调控能力于一体的综合生物学素质或能力。

13、持续训练法:是指强度较低、持续时间较长且不间歇地进行训练的方法,主要用于提高心肺功能和发展有氧代谢能力。

14、乳酸阈:在递增负荷运动中,血乳酸浓度随运动负荷的递增而增加,当运动强度达到某一负荷时,血乳酸出现剧增加的那一点(乳酸拐点)称为“乳酸阈”。

第11章有氧工作能力1.最大摄氧量和乳酸阈都是反应人体有氧耐力的生理指标,试从生理学的角度分析它们的异同点。

答:(1)二者的相同点同最大摄氧量一样,乳酸阈也是反映有氧耐力的一个重要指标。

(2)二者的不同点①最大摄氧量是指人体在进行激烈运动中,心肺功能和肌肉利用氧的能力达到本人极限水平时,单位时间所能摄取的最大氧气量。

②乳酸阈是指当运动强度超过某一负荷时乳酸浓度急剧上升的开始点,是人体的代谢供能方式由有氧代谢为主开始向无氧代谢为主过渡的临界点,通常以血乳酸急剧增加的起始点(乳酸拐点)所对应的强度来表示。

③最大摄氧量反映人体在运动时所摄取的最大氧量,而乳酸阈则反映人体在递增负荷运动中血乳酸浓度没有急剧堆积时的最大摄氧量实际所利用的百分比,即最大摄氧量利用率(%Vo2max)。

其值越高,有氧工作能力越强;反之,有氧工作能力越低。

2.有氧耐力的生理学基础能否可以理解为是最大摄氧量生理机制?为什么?答:(1)人体有氧耐力取决于机体氧的运输系统功能、肌肉利用氧的能力、神经调节能力和能量供应特点等因素。

心肺功能是影响有氧耐力的中枢机制,而肌纤维类型的百分比组成及其骨骼肌的代谢特征是影响有氧耐力的外周机制。

①氧运输系统的功能a.肺的通气与换气机能影响人体吸氧能力:肺通气量越大,吸入体内的氧就越多,呼吸频率和呼吸深度影响肺通气量的变化。

运动时提高和掌握有效的呼吸动作,增强呼吸机能就能提高有氧耐力。

b.心脏的泵血功能与有氧耐力密切相关:心输出量受每搏输出量和心率的制约,而每搏输出量决定于心肌收缩力量和心室腔容积的大小。

c.红细胞的数量是影响有氧耐力的一个因素:血液中红细胞所含的血红蛋白,携带氧进行运输。

运动员血红蛋白含量假如下降10%,则往往引起运动成绩下降。

②骨骼肌的特征肌组织的有氧代谢机能影响有氧耐力。

肌肉内毛细血管网开放数量的增加,可使单位时间内肌肉血流量增加,血液可携带更多的氧供给肌肉。

优秀的耐力运动员慢肌纤维百分比高,肌红蛋白、线粒体和氧化酶活性高、毛细血管数量增加。

运动生理学常考的57个名词解释1. 激素是内分泌腺或器官组织的内分泌细胞所分泌,以体液为媒介,在细胞之间递送调节信息的高效能生物活性物质。

2.第一信使生物体内结合并激活受体的细胞外配体包括激素、神经递质、细胞因子、淋巴因子、生长因子和化学诱导剂等物质,通常统称为第一信使。

3. 第二信使指第一信使作用于靶细胞后刺激脑浆内产生的信息分子,将获得的信息增强、分化、整合、放大后传递给效应器产生效应,是胞外信息与细胞内效应之间必不可少的中介物。

4.应激反应当机体突然受到创伤、手术、冷冻、饥饿、疼痛、感染、惊恐和剧烈运动等不同刺激时,均可出现血中促肾上腺皮质激素浓度的急剧增高和糖皮质激素的大量分泌,将这种非特异反应称为"应激反应"。

5. 体液免疫以B细胞产生抗体来达到保护目的的免疫机制。

体液免疫的应答反应过程包括感应、增殖和分化、效应三个阶段。

6. 血细胞比容血细胞在血液中所占的比例称为血细胞比容。

7. 运动性贫血由于运动训练引起的血红蛋白浓度、红细胞数和/或血细胞比容低于正常水平的一种暂时性现象,称为运动性贫血。

8.碱储备由于血浆中的NaHCO3 是缓冲固定酸的主要物质,习惯上将血浆中的NaHCO3称为碱储备,通常以每100ml 血浆中的碳酸氢钠含量来表示碱储备量。

所有运动鞋服,年底特价下单请加V:tiyu0069.肺容积肺内气体的容积总量称为肺容积,包括潮气量、补吸气量、补呼气量和余气量。

10.功能余气量平静呼气末尚存留于肺内的气体量称为功能余气量,功能余气量等于余气量和补呼气量之和。

11. 肺活量最大吸气后再做最大呼气,所能呼出的气量称为肺活量,它是潮气量、补吸气量和补呼气量三者之和。

12. 解剖无效腔在呼吸过程中,每次吸入的气体中,留在呼吸性细支气管前呼吸道内的气体是不能进行交换的,这一部分空腔称为解剖无效腔。

13.氧储备在正常情况下,02 除了维持机体代谢消耗外,还有一小部分储存在体内待用。

1.高原训练的生理学基础(有氧耐力)①高原训练的生理学基础实际上是有氧耐力。

主要依赖的是氧运输系统,肌肉利用氧的能力。

高原训练实际上是利用高原缺氧环境来刺激机体产生一系列抗缺氧的反应。

如血红蛋白和肌红蛋白的增加,线粒体的增多,23-DPG及氧化酶活性上升,从而提高血液运氧能力和机体利用氧的能力,以达到提高有氧耐力。

②然而高原缺氧还会引起肌肉血流量以及蛋白质含量低下,血红细胞增加造成血液粘性上升,应激激素分泌增加,最大摄氧量低下等一些不利于运动能力提高的反应。

③高原训练是否有效则是有赖于上述两方面的平衡。

当有利反应大于不利反应时,高原训练可以提高悔平原后的运动能力,反之,运动能力不能提高,甚至下降。

2.最大摄氧量和无氧域(乳酸阈)之间的区别与关系(有氧耐力)①乳酸阈和最大摄氧量都可以用以评定人体的最大有氧能力,最大摄氧量反映了人体在运动时所摄取的最大氧量,乳酸阈则反映了递增负荷运动时引起乳酸堆积时所需要的最大摄氧量利用率。

②两者反映的是不同的生理机制。

最大摄氧量反映的是心肺功能,后者主要反映骨骼肌的代谢③乳酸阈更能反映人体的有氧工作能力。

许多的研究表明,通过系统训练能提高最大摄氧量的可能性较小,它主要受遗传因素的制约。

而乳酸阈受遗传因素较少,其可训练性较大,训练可大幅度提高运动员的乳酸阈。

·显然,以最大摄氧量来评定人体的有氧能力是有限的,乳酸阈的提高作为评定人体的有氧能力在实践中意义将更大。

3.赛前状态,准备活动,进入工作状态三者之间的关系运动过程中人体机能变化的整个过程可以划分成下列五个阶段:运动前的赛前状态、运动刚开始的进入工作状态、运动过程中的稳定状态、临近运动结束时的疲劳和运动结束后的恢复。

①②在正式训练或比赛前所进行的各种身体练习活动叫准备活动。

准备活动是改善赛前状态的一种人为的痕迹效应,准备活动可以改善人体机能状态,能调整赛前状态,缩短进入工作状态的时间,还有助于防止运动损伤。

第六章心肺适能及其心肺适能的训练关键术语心肺适能(Cardiorespiratory Fitness)主要反映心脏、血管和肺脏等器官向运动的肌肉组织提供氧的能力。

最大摄氧量(maximum oxygen uptake):人体在进行有大量肌肉参加的长时间激烈运动中,心肺功能和肌肉利用氧的能力达到本人极限水平时,单位时间所能摄取的氧量称为最大摄氧量。

乳酸阈(lactate threshold):特指人体在完成递增强度的运动负荷运动中,血乳酸浓度由缓慢递增开始快速递增的临界血乳酸浓度或者运动强度,该指标在一定程度上反映外周肌肉氧利用能力。

摄氧量储备(VO2R)最大摄氧量(VO2max)与安静时摄氧量(VO2rest)的差值。

最大心率(Maxmal Heart Rate,HRmax)每个人的心率增加都有一定的限度,这个限度叫最大心率,又称极限心率。

通常,最大心率(beats/min)=220-年龄。

心率储备(HRR)最大心率(HRmax)与安静时心率(HRrest)的差值。

主观用力感觉尺度 (The Scale for Ratings(R) of Perceived(P) Exertion(E))可被应用于绝大多数身体活动中的一种帮助个体预测和调控运动强度的简单方法。

其中的数字6到20对于中年人来说,大体上相当于其心率的60 beats/min到200beats/min。

心脏康复(Cardiac Rehabilitation) 冠心病患者通过有处方的运动锻炼,医疗、营养措施,心理、职业教育和社会咨询指导重新获得正常或接近正常的活动状态的综合方案,其中以运动锻炼为核心内容。

第一部分心肺适能第一节心血管适能概述一、心血管适能的定义心血管适能是健康体适能最重要的组成成分之一,它反映由心脏、血液、血管和肺组成的呼吸和血液循环系统向肌肉运送氧气和能量物质,维持机体从事运动的能力。

由于拥有良好心肺适能的人通常也具有较好的运动耐力或有氧运动能力,因此,心血管适能有时又被称为心血管耐力(cardiovascular endurance)或者有氧适能(aerobic fitness)。