镇痛药的作用机理及副的作用

- 格式:ppt

- 大小:219.50 KB

- 文档页数:29

镇痛药疼痛是作用于身体的伤害刺激在脑内的反映,是机体的一种保护机能。

许多疾病都导致疼痛,这不仅使病人痛苦,严重的会引起血压降低,呼吸衰竭,甚至危及生命。

镇痛药可使疼痛减轻或消除。

其作用机制是作用于阿片受体,抑制痛觉中枢。

并产生其它中枢神经方面的作用,如麻醉作用和呼吸抑制作用等,故称为麻醉性镇痛药。

它们常具有成瘾性和耐受性。

由于这类药物的滥用给社会造成较大的危害,大部分属于国家“麻醉药物管理条例”进行管制的药物。

另一类常用于镇痛的药物是非甾体抗炎药,其作用机制是抑制前列腺素的生物合成过程。

临床上主要用于外周性的钝痛,如:肌肉痛,关节痛,牙痛等的止痛。

非甾体抗炎药与镇痛药有很大的区别,不易产生耐受性及成瘾性。

镇痛药可依来源不同,分为吗啡生物碱、半合成镇痛药和合成镇痛药。

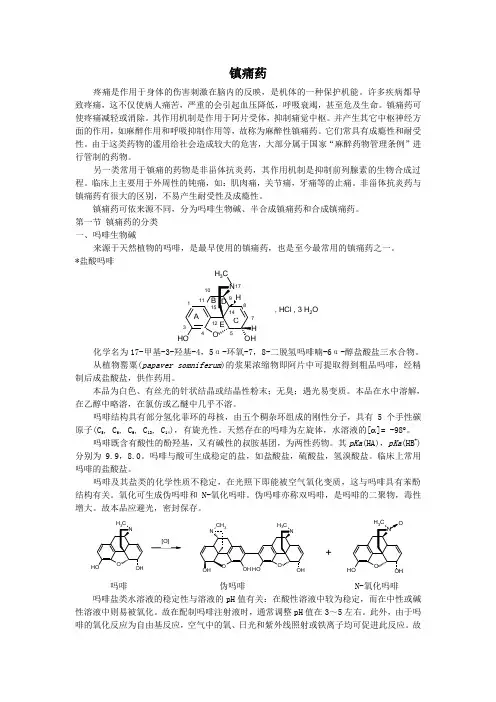

第一节 镇痛药的分类 一、吗啡生物碱来源于天然植物的吗啡,是最早使用的镇痛药,也是至今最常用的镇痛药之一。

*盐酸吗啡化学名为17-甲基-3-羟基-4,5α-环氧-7,8-二脱氢吗啡喃-6α-醇盐酸盐三水合物。

从植物罂粟(papaver somniferum )的浆果浓缩物即阿片中可提取得到粗品吗啡,经精制后成盐酸盐,供作药用。

本品为白色、有丝光的针状结晶或结晶性粉末;无臭;遇光易变质。

本品在水中溶解,在乙醇中略溶,在氯仿或乙醚中几乎不溶。

吗啡结构具有部分氢化菲环的母核,由五个稠杂环组成的刚性分子,具有5个手性碳原子(C 5, C 6, C 9, C 13, C 14),有旋光性。

天然存在的吗啡为左旋体,水溶液的[α]= -98︒。

吗啡既含有酸性的酚羟基,又有碱性的叔胺基团,为两性药物。

其pKa (HA),pKa (HB +)分别为9.9,8.0。

吗啡与酸可生成稳定的盐,如盐酸盐,硫酸盐,氢溴酸盐。

临床上常用吗啡的盐酸盐。

吗啡及其盐类的化学性质不稳定,在光照下即能被空气氧化变质,这与吗啡具有苯酚结构有关。

氧化可生成伪吗啡和N-氧化吗啡。

麻醉与镇痛药物的作用机理研究麻醉与镇痛药物是目前现代医学中广泛使用的药物。

它们的主要作用是使患者在手术和治疗过程中不感受到疼痛。

麻醉和镇痛药物有着不同的作用机理,下面将分别进行介绍。

麻醉药物的作用机理麻醉药物可以抑制中枢神经系统,让患者进入无意识的状态。

同时,麻醉药物还可以抑制神经传递,从而减轻或消除疼痛。

麻醉药物的作用机理主要包括以下几个方面:1.阻断神经传递:麻醉药物可以阻断神经传递,从而抑制大脑接收疼痛信号,使患者不感受疼痛。

2.影响中枢神经系统:麻醉药物可以影响大脑和脊髓的活动,使患者进入无意识状态。

3.抑制自主神经系统:麻醉药物可以抑制自主神经系统,减少心率和呼吸等生理反应。

4.减少意识:麻醉药物可以减少患者的意识,使其在手术和治疗过程中不会感到害怕或不适。

麻醉药物广泛应用于手术和其他治疗过程中,可以有效地减轻患者的疼痛和焦虑情绪,保证手术和治疗的顺利进行。

镇痛药物的作用机理相比于麻醉药物,镇痛药物是一类可以减轻或消除疼痛但不会使患者失去知觉的药物。

镇痛药物主要分为两类:阿片类药物和非阿片类药物。

它们的作用机理有所不同:阿片类药物的作用机理:阿片类药物可以结合中枢神经系统中的阿片受体,从而减轻或消除疼痛。

这些受体分布在大脑和脊髓中,并与传递疼痛信息的神经元相连。

阿片类药物可以使这些神经元对疼痛信号的传递减弱或完全消失,从而减轻患者的疼痛感受。

非阿片类药物的作用机理:非阿片类药物可以通过影响神经组织中的其他途径来减轻或消除疼痛。

一些非阿片类药物可以通过影响神经元的钠离子通道来减少疼痛信息的传递。

其他药物则可以影响神经元的一些化学途径,从而减轻疼痛感受。

总体而言,镇痛药物的作用机理比较复杂,需要针对不同的疼痛类型和程度选择不同的药物,才能达到最佳疗效。

不仅如此,随着对麻醉和镇痛作用机理的更深入的研究,人们对于这类药物的作用机理也逐渐有了更广的认识。

越来越多的研究表明,麻醉和镇痛药物通过影响中枢神经系统的活动影响了患者的许多生理指标,这些指标包括心率、体温、血压、呼吸、肌肉张力等。

常用镇痛药作用比较

传统镇痛药包括鸦片类、酒精类、抗痛风药物、非甾体类抗炎药、非洛地平类镇静镇痛药、抗肿瘤药物、肝素类血管紧张素拮抗剂等。

1、鸦片类:鸦片是一种具有较强的镇痛作用的药物,主要通过阻断多发性神经元中间脑多巴胺能神经递质的发射而起作用的。

常见的有阿片类药物,如吗啡、芬太尼、可待因等,用于缓解中重度的疼痛,如骨关节痛、硬膜外痛、创伤性疼痛、头痛以及其它部位的疼痛。

鸦片类药物的使用存在较高的风险,可引起中枢性镇静,出现呼吸抑制等致死症状,在临床使用时要慎重。

2、酒精类:酒精能够引起神经细胞结构和功能的改变,有一定的局部麻醉作用,能够使痛觉系统的活动降低,对疼痛有较强的抑制作用,可用于疼痛的急性改善,但是由于其有毒性,不宜过量使用,另外酒精还有刺激血管收缩、加重流血、引起心脏病变等不良反应,不宜用于慢性疼痛的镇痛治疗。

3、抗痛风药物:抗痛风药物在药理学上可分为抗病毒药、抗生素和免疫抑制剂等,其中一些抗病毒药物如异恶唑嗪和氯氟沙星,可以抑制病毒的繁殖,从而有效缓解病毒感染引起的疼痛。

人工合成镇痛药【摘要】人工合成镇痛药是指通过人工合成方法制备的用于缓解疼痛的药物。

历史上,人们通过植物提取物开发出了许多天然镇痛药,但随着科技的进步,人工合成镇痛药逐渐成为主流。

根据不同的作用机理,人工合成镇痛药可以分为阿片类和非阿片类两大类。

它们通过调节中枢神经系统的信号传导来达到镇痛的作用。

常见的副作用包括恶心、头晕等问题。

目前,人工合成镇痛药被广泛应用于手术后疼痛、癌症疼痛等领域。

未来,人们将继续研究新的合成药物以改善疼痛治疗效果。

尽管人工合成镇痛药在医学领域发挥着重要作用,但其局限性也不可忽视,如成瘾性和耐受性问题。

未来发展应当注重在提高镇痛效果的同时减少副作用的研究。

【关键词】人工合成镇痛药,定义,历史,分类,作用机理,常见副作用,应用领域,研究进展,未来发展方向,医学领域影响,局限性1. 引言1.1 人工合成镇痛药的定义人工合成镇痛药是指通过化学合成方法合成的具有镇痛作用的药物。

这类药物通常是在实验室中通过合成有机化合物的方法制备而成,其分子结构和药效特性经过精密设计和调整。

人工合成镇痛药相对于天然来源的镇痛药物具有更高的纯度和稳定性,可以更准确地控制药效和副作用。

人工合成镇痛药在治疗疼痛疾病方面发挥着重要作用,可以帮助患者缓解疼痛感并提高生活质量。

这些药物通常通过口服、注射等方式给药,作用于中枢神经系统或周围神经系统,抑制神经递质的释放或调节神经传导,达到镇痛效果。

人工合成镇痛药的研究与开发已经取得了许多进展,不断涌现出新的药物和新的治疗方式。

未来,随着科学技术的不断发展和完善,人工合成镇痛药的研究方向将更加多样化和精细化,为疼痛疾病的治疗提供更多选择和可能性。

1.2 人工合成镇痛药的历史人工合成镇痛药的历史可以追溯到19世纪。

当时,医学界对于疼痛的处理一直比较被动,局限于使用一些天然植物或动物提取的药物来缓解疼痛。

直到19世纪中期,随着化学合成技术的发展,科学家们开始尝试人工合成一些具有镇痛作用的药物。

1.解热镇痛药有哪些共同作用他们的机理各是什么4分2.比较阿司匹林与氯丙嗪对体温的影响;4分3.解热镇痛药与镇痛药的镇痛机理、作用部位、适应症、不良反应有何不同1、2、4.常用的降压药可通过哪几种作用途径产生降压作用各举例说明,可降低血管平滑肌的收缩作用,使阻力血管和容量血管扩张;2肾素-血管紧张素-醛固酮系统抑制药①血管紧张素转化酶抑制药如卡托普利:可抑制血管紧张素转化酶,减少血管紧张素Ⅱ的生成,导致血管舒张,达到降压的目的;同时抑制激肽酶转化酶可减少缓激肽分解,提高局部血管内缓激肽浓度,使舒血管物质的增加,发挥较强的舒血管效应,引起血压下降;②血管紧张素Ⅱ受体拮抗药如氯沙坦:通过阻断AT1受体表现出舒张血管,增加水、盐代谢,减少血容量而发挥降压作用的;3肾上腺素受体阻断药①β受体阻断药如普萘洛尔:阻断心脏β1受体,降低心脏心输出量,导致外周阻力下降;②α受体阻断药如哌唑嗪:选择性地阻断突触后α1受体使血管扩张血压下降;4利尿降压药如氢氯噻嗪:利用其排钠利尿,减少血容量而降压;5其他降压药①中枢降压药如可乐定:激活中枢抑制性神经元突触后膜α2受体,引起降压;②血管扩张药如肼屈嗪:直接舒张小动脉,使外周阻力下降,减轻心脏后负荷而降压;③抗肾上腺素能神经递质药如利舍平:耗竭中枢和外周的去甲肾上腺素能神经递质;④神经节阻断剂如美卡拉明:阻断神经节上的N1受体,降低交感神经的活性而降压;5.解释硝酸甘油与普萘洛尔合用治疗心绞痛的依据;4分硝酸甘油可扩张外周血管,降低心脏的前、后负荷,使心脏作功减少而心肌耗氧量明显降低;普萘洛尔通过阻断心脏β1受体,使心率减慢,心肌收缩力减弱,血压下降而降低心肌耗氧量,缓解心绞痛;两药合用可从不同的环节降低心肌耗氧量,是疗效增强;同时硝酸甘油引起的反射性心率加快可用普萘洛尔拮抗;普萘洛尔引起的室壁张力增加及冠状动脉收缩又可用硝酸甘油拮抗;两药合用可使他们的不良反应减少;故两药合用是合理的;6.下列药物合用疗效如何变化并说明理由;硝酸甘油+普萘洛尔疗效增强硝酸甘油可扩张外周血管,降低心脏的前、后负荷,使心脏作功减少而心肌耗氧量明显降低;普萘洛尔通过阻断心脏β1受体,使心率减慢,心肌收缩力减弱,血压下降而降低心肌耗氧量,缓解心绞痛;两药合用可从不同的环节降低心肌耗氧量,使疗效增强;8.下列药物合用疗效如何变化并说明理由;氢氯噻嗪+螺内酯疗效增强氢氯噻嗪可抑制远曲小管近端的K+-Na+-2Cl-共同转运体,抑制NaCl的重吸收,产生利尿作用;螺内酯能在远曲小管远端和集合管与醛固酮竞争醛固酮受体产生抑制K+-Na+交换表现出排钠留钾的利尿作用;两药合用疗效增强;9.简答:下列药物合用疗效如何变化并说明理由;1沙丁胺醇+普萘洛尔疗效降低沙丁胺醇为β受体激动剂,而普萘洛尔为β受体阻断剂,两药合用药理作用相互拮抗疗效降低;2胃蛋白酶+稀盐酸疗效增强因为胃蛋白酶在酸性环境下活性强,所以与稀盐酸合用可增强其疗效10.试比较肝素与香豆素抗凝血药在药理作用、作用机制、不良反应等方面的异同;11.简述贫血的治疗原则、药物选择及合理应用;12.下列药物合用疗效如何变化并说明理由;2疗效增强因为维生素C可使三价铁还原为二价铁,促进硫酸亚铁的吸收,所以两药合用后疗效增强;3疗效增强因为盐酸可使铁盐溶解,促进硫酸亚铁的吸收,所以两药合用后疗效增强;4疗效增强因为氢氧化铝与三硅酸镁均为抗酸药,两药合用,中和胃酸的作用可加强;5疗效降低因为华法林为抑制凝血因子生成的抗凝血药,而维生素K可促进凝血因子生成,两药合用药理作用相互拮抗,所以疗效降低;6疗效增强因为华法林和阿斯匹林都能与血红蛋白结合,两药合用可产生竞争性置换现象,使血液中游离型药物的浓度升高,分布加快而疗效增强; 7疗效降低因为维生素K可促进凝血因子生成,阿斯匹林可抑制凝血酶原的生成,两药合用药理作用相互拮抗,所以疗效降低;13.糖皮质激素临床用于感染性疾病时,注意事项是什么,并说明理由 14.糖皮质激素的主要药理作用及特点有哪些 15.糖尿病的治疗原则及应用药物有哪些13、糖皮质激素临床用于感染性疾病时必须合用足量有效的抗菌药物;因糖皮质激素无抗病毒作用,目前又无有效的抗病毒药物,故一般对病毒性感染不用糖皮质激素治疗,以防病毒扩散;14、1抗炎作用药理剂量的糖皮质激素具有强大的抗炎作用,对各种原因引起的炎症都有很强的抑制作用;2抗免疫作用糖皮质激素类药物对免疫过程的许多环节均有显着抑制作用;3抗毒素作用糖皮质激素增强机体对细菌内毒素的耐受力,对抗和缓解细菌内毒素引起的反应,减轻其对机体造成的损害;4抗休克作用5对血液系统的作用糖皮质激素提高骨髓造血机能6对代谢的影响15、1治疗原则Ⅰ型糖尿病患者必需使用胰岛素,由小剂量开始使用,根据需要逐步调整至适量;Ⅱ型糠尿病首先要控制饮食、增强体育运动,在此基础上如未能改善,或者空腹血糖接近正常,仅餐后血糖明显升高者,可考虑服用阿卡波糖,防止餐后高血糖;Ⅱ型糠尿病患者多数使用口服降血糖药;开始先试用一种,调节适宜剂量,在不得已时才考虑双胍类和磺酰脲类两类联合应用;应用口服降血糖药效果不佳或无效者应及时应用胰岛素治疗;2治疗药物有胰岛素注射液、格列齐特、格列喹酮、格列本脲、格列吡嗪、盐酸二甲双胍、盐酸苯乙双胍;16.简述青霉素的抗菌谱和抗菌机制及使用注意事项;17.哪种菌最易对青霉素产生耐药性其耐药机理如何18.氨基苷类抗生素的共同特点有哪些19.下列合并用药是否合理,并说明理由1阿莫西林+克拉维酸2头孢哌酮+舒巴坦3青霉素+红霉素青霉素+链霉素16.1抗菌谱:青霉素对革兰阳性菌有强大杀菌作用,如溶血性链球菌、草绿色链球菌、肺炎球菌、敏感的金黄色葡萄球菌、白喉杆菌、炭疽杆菌、破伤风杆菌;革兰阴性球菌如脑膜炎球菌,致病螺旋体如梅毒螺旋体和钩端螺旋体等也对青霉素高度敏感;2抗菌机制:青霉素抑制了细菌胞浆膜上的转肽酶活性,从而阻止细菌细胞壁粘肽合成的过程,造成细胞壁缺损,使细菌细胞破裂而死亡;3使用注意事项:a青霉素水溶液极不稳定,在室温放置放置24h大部分失效,并产生有抗原性的致敏物质,所以必须临用前配制;b酸、碱、醇、重金属或氧化剂均可破坏青霉素,使其抗菌作用减弱或消失,应避免配伍使用;c口服易被胃酸破坏,临床一般采用注射法给药;d青霉素可发生过敏反应,少数严重者可发生过敏性休克,如治疗不及时可死于呼吸困难和循环衰竭;因此使用青霉素时,应高度重视防治过敏性休克;17.金葡菌在与青霉素反复接触时易产生耐药性,主要的原因是产生了β-内酰胺酶,其中大部分是青霉素酶,使青霉素的β-内酰胺环打开,抗菌作用下降;18.氨基苷类抗生素的共同点有:1均为碱性化合物,临床常用其硫酸盐;2抗菌谱:较广,主要作用于革兰氏阴性菌;3抗菌机理:抑制敏感菌蛋白质的合成,为静止期杀菌药;4体内过程:口服难吸收,只适合于肠道感染,注射给药才能用于全身感染;5代谢:几乎不被肝代谢,以原形经肾脏排泄,尿中浓度高,可用于尿路感染;与NaHCO3合用可提高其疗效;6不良反应:主要有耳毒性和肾毒性;7耐药性:细菌通过产生钝化酶,改变氨基糖苷类的结构,使其失去抗菌活性,产生耐药性;本类药之间可产生交叉耐药性;19.1合理克拉维酸可抑制β-内酰胺酶,使其对阿莫西林的水解破坏作用减弱,合用后使抗菌谱扩大、抗菌作用增强;2合理舒巴坦为β-内酰胺酶的抑制剂,对菌体产生的β-内酰胺酶有很强的抑制作用,可保护头孢哌酮不被破坏,两药合用可产生协同作用,疗效增强;3不合理红霉素与青霉素合用时,由于红霉素可快速抑制细菌细胞内蛋白质的合成,使细菌处于静止期,而减弱了青霉素的抗菌作用;4合理青霉素与链霉素合用,由于青霉素造成细胞壁缺损而有利于链霉素进入细胞内抑制蛋白质的合成,使抗菌作用增强;20.链霉素、SD与碳酸氢钠合用的目的各是什么 21.叙述甲氧苄啶与磺胺类药物联合应用的药理学意义;5分22.预防磺胺类药物肾脏损害的措施有哪些4分23.下列合并用药是否合理,并说明理由;每小题4分1SD+碳酸氢钠2SD+SMZ+TMP3异烟肼+乙胺丁醇+维生素B61.20.1链霉素与碳酸氢钠合用的目的是提高其治疗尿路感染的抗菌强度;2磺胺嘧啶与碳酸氢钠合用主要是增加磺胺嘧啶及其代谢物的溶解度,以减轻它对肾脏的损害;21.磺胺类药物可抑制二氢叶酸合成酶,甲氧苄啶可抑制二氢叶酸还原酶,两类药合用可使叶酸代谢双重阻断,抗菌作用增强甚至呈现杀菌作用,同时还可延缓耐药性的产生;22.多饮水以降低尿中药物的浓度;同服等量的NaHCO3以碱化尿液,增加药物的溶解度;避免长期用药等;23.1合理因为碳酸氢钠与SD合用可使尿液碱化,增加SD及其代谢物的溶解度,避免结晶尿的产生,减少肾损害;2合理磺胺类药物SD、SMZ可抑制二氢叶酸合成酶,甲氧苄啶可抑制二氢叶酸还原酶,两类药合用可使叶酸代谢双重阻断,抗菌作用增强甚至呈现杀菌作用,同时还可延缓耐药性的产生;3合理因异烟肼与乙胺丁醇单用均可产生耐药性,合用后可使它们的抗结核作用增强,同时延缓耐药性产生;但应用异烟肼可产生周围神经炎的不良反应,与维生素B6可预防或缓解该不良反应;。