历史开放性试题(附答案)

- 格式:pdf

- 大小:390.15 KB

- 文档页数:5

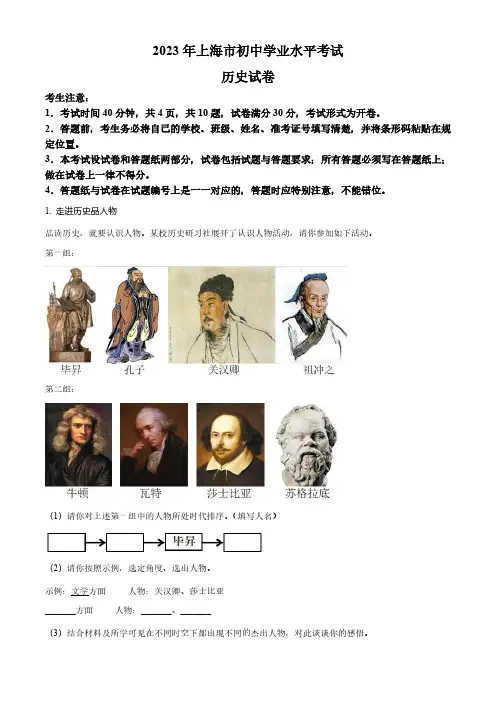

历史小论文题型(开放性试题)训练+答案历史小论文题型(开放性试题)训练1.(2017山西名校联考)阅读材料,完成下列要求。

材料XXX认为封建论者是搞无益的争论:郡县之制垂二千年而弗能改矣,合古今上下皆安之,势之所趋,岂非理而能然哉一如XXX所论,XXX认为秦是行了大公,秦之所灭者六国耳,非尽灭三代之所封也。

则分之为郡,分之为县,伴才可长民者皆居民上,以尽其才而治民之纪,亦何为而非天下之公乎王夫之认为,事物都有两面性,但郡县制与封建制相比要好得多,为天下计,则害不如封建之滋也多矣。

——XXX《郡县制度评价理论述评》结合材料与所学中国古代史的相关知识,围绕‘制度创断与实践’自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。

(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)2.(12分)阅读材料,完成下列要求。

观点:有学者提出,君主享有至高无上的权力,可以说,从封建君主专制制度建立起,两千多年全都一样,并无变化。

史料一“天下之事无XXX皆决于上”,“丞相诸大臣皆受成事,倚办于上”。

——《史记》卷六《秦始皇本纪》史料二XXX时XXX为廷尉,“善候司。

上所欲挤者,因而陷之;上所欲释,久系待问,而微见其冤状”。

有人责怪他“不循三尺法,专以人主意指为狱”。

XXX:“三尺安出哉!前主所是,著为律;后主所是,疏为令。

当时为是,何古之法乎”。

——据《汉书》卷六十《杜周传》——据《贞观政要》卷二从三则史料中选取两则可以论证题中观点的史料,并经由过程对史料的解读论证题中观点。

3.(12分)浏览材料,完成下列要求。

材料一不得为任何个人的利益,制订特别的法律。

——《十二铜表法》没有东西比皇帝陛下更高贵和更神圣。

皇帝敕令具有法律的效用,奴隶和隶农必须无条件地服从主人,服从命运的安排,对逃亡的奴隶和隶农必须严加惩治。

——《查士丁尼民法大全》材料二(在XXX看来)法作为意识的重要组成部分,与一定的社会关系相互关联。

在特定的社会阶段,法很可能不能正确反映特定的生产关系,如此,法便成为特定生产关系这个“真实”表面的“面具”,只能歪曲的反映“事实”.——XXX《罗马法之歌—XXX与XXX的一场“对话”》综合以上材料并结合所学知识,对材料二关于XXX的观点进行探讨。

历年⾼历史开放性试题汇编(答案版)⾼考历史开放性试题选编2011年?新课标全国卷阅读材料,回答问题。

西⽅的崛起曾被视为世界历史中最引⼈⼊胜的历程之⼀。

这⼀进程始于民主与哲学在古希腊和古罗马的出现,继之以中世纪欧洲的君主制和骑⼠制度,经过⽂艺复兴和⼤航海时代,结束于西欧和北美对全世界军事、经济和政治的控制。

⾮洲、拉丁美洲和亚洲的⼈们只有在遭遇欧洲探险或被殖民时才会被提到,他们的历史也就是从欧洲的接触和征服才开始的。

然⽽,在过去的⼗多年中,⼀些历史学家对上述概括提出了颠覆性的认识。

他们认为在1500年前后的经济、科学技术、航海、贸易以及探索开拓⽅⾯,亚洲与中东国家都是全世界的引领者,⽽那时欧洲刚⾛出中世纪进⼊⽂艺复兴时期。

这些历史学家认为,当时的欧洲要远远落后于世界其他地⽅的许多⽂明,直到1800年才赶上并超过那些领先的亚洲国家。

因此,西⽅崛起是⽐较晚近才突然发⽣的,这在很⼤程度上都要归功于其他⽂明的成就,⽽不仅仅取决于欧洲本⼟上发⽣的事情。

——摘编⾃杰克·⼽德斯通《为什么是欧洲?—世界史视⾓下的西⽅崛起(1500~1850)》评材料中关于西⽅崛起的观点。

(12分)(要求:围绕材料中的⼀种或两种观点展开评论;观点明确,史论结合。

)答案⽰例:(所有答案仅供参考)观点⼀:我认为西⽅崛起是西⽅历史发展的结果,⾮洲、拉美、亚洲是被西⽅⽂明征服的。

(2分)史实:西⽅的崛起的开端是新航路开辟、资本主义兴起。

思想:经过⽂艺复兴、宗教改⾰和启蒙运动,资产阶级⼈⽂主义和理性主义成为思想核⼼,民主科学思想逐渐深⼊⼈⼼。

政治:通过资产阶级⾰命和改⾰运动,资本主义制度在世界范围内确⽴。

经济:⼯业⾰命极⼤地提⾼了⽣产⼒⽔平,⼜通过殖民扩张(外交)促使资本主义世界市场初步形成。

所以西⽅的崛起是西⽅历史发展的结果。

当西⽅崛起的时候,亚⾮拉各国相对落后。

⽐如中国明清时期是封建社会由盛转衰时期,资本主义萌芽虽然产⽣,但发展缓慢,受以下因素阻碍:政治上专制主义达到顶峰;经济上⾃给⾃⾜的⼩农经济占统治地位;外交上闭关锁国政策;思想上⼋股取⼠极⼤地束缚了⼈们的思想和创造⼒。

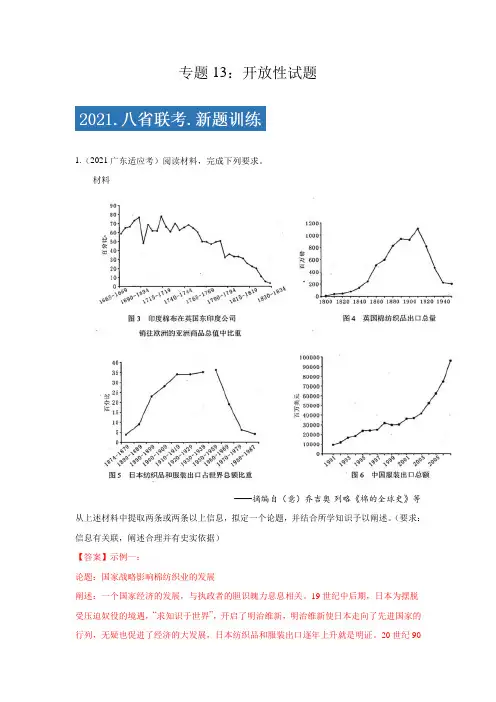

专题13:开放性试题1.(2021广东适应考)阅读材料,完成下列要求。

材料——摘编自(意)乔吉奥·列略《棉的全球史》等从上述材料中提取两条或两条以上信息,拟定一个论题,并结合所学知识予以阐述。

(要求:信息有关联,阐述合理并有史实依据)【答案】示例一:论题:国家战略影响棉纺织业的发展阐述:一个国家经济的发展,与执政者的胆识魄力息息相关。

19世纪中后期,日本为摆脱受压迫奴役的境遇,“求知识于世界”,开启了明治维新,明治维新使日本走向了先进国家的行列,无疑也促进了经济的大发展,日本纺织品和服装出口逐年上升就是明证。

20世纪90年代,中国确立了建立市场经济体制的战略目标,2001年加入世界贸易组织,迎合世界潮流,积极参与国际竞争,焕发了经济发展的潜力,中国服装出口与日俱增就是就是铁证。

可见,高瞻远瞩的战略是一个国家发展的定海神针。

示例二:论题:民族独立是国家经济发展的前提保障阐述:一个国家一个民族要想屹立于世界民族之林,必须发展经济,而经济发展需要有一个强大的国家做后盾。

近代史上,印度一度沦为英国的殖民地,经济发展受东印度公司的掣肘,发展艰难;中国沦为西方列强的半殖民地,经济上成为列强的附庸,受资本主义世界市场的操控,艰难发展。

但新中国成立后,特别是改革开放后,民族独立为经济发展保驾护航,中国经济建设的成就零世界瞩目,1991年以来中国服装出口与日俱增就是就是明证。

总之,经济要发展,民族独立是必不可少的保障。

【详解】示例一:根据材料中图5、图6两条信息,拟定一个论题——国家战略影响棉纺织业的发展。

从日本进行明治维新和中国确立市场经济体制战略的角度进行阐述。

示例二:根据材料中图4、图6两条信息,拟定一个论题——民族独立是国家经济发展的前提保障。

从近代印度和现代中国两个角度进行阐述。

还可以从材料中提取其他两条或两条以上信息,拟定一个具体论题,结合相关史实阐述即可。

此题为开放试题,言之有理即可。

2.(2021湖北适应考)(电报与近代中国)小楚同学在校园文化节中承担“电报与近代中国”展板的设计任务,通过搜集整理。

2024年河南省普通高中招生考试试卷历史注意事项:1.本试卷共6页,分为选择题和非选择题,满分50分,考试时间50分钟。

2.开卷考试,可查阅参考资料,但应独立答题,禁止交流资料。

3.本试卷上不要答题,请按答题卡上注意事项的要求,直接把答案填写在答题卡上。

答在试卷上的答案无效。

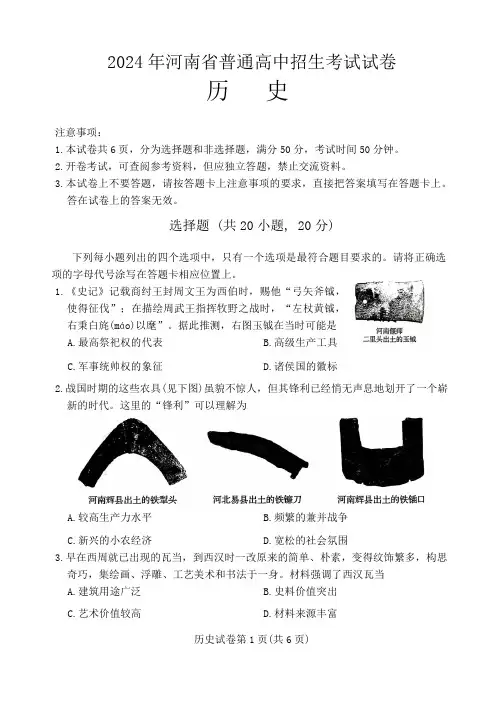

选择题 (共20小题, 20分)下列每小题列出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。

请将正确选项的字母代号涂写在答题卡相应位置上。

1.《史记》记载商纣王封周文王为西伯时,赐他“弓矢斧钺,使得征伐”;在描绘周武王指挥牧野之战时,“左杖黄钺,右秉白旄(máo)以麾”。

据此推测,右图玉钺在当时可能是A.最高祭祀权的代表B.高级生产工具C.军事统帅权的象征D.诸侯国的徽标2.战国时期的这些农具(见下图)虽貌不惊人,但其锋利已经悄无声息地划开了一个崭新的时代。

这里的“锋利”可以理解为A.较高生产力水平B.频繁的兼并战争C.新兴的小农经济D.宽松的社会氛围3.早在西周就已出现的瓦当,到西汉时一改原来的简单、朴素,变得纹饰繁多,构思奇巧,集绘画、浮雕、工艺美术和书法于一身。

材料强调了西汉瓦当A.建筑用途广泛B.史料价值突出C.艺术价值较高D.材料来源丰富历史试卷第1页(共6页)4.曹魏建立后,百姓购买物品、计算物价皆普遍使用布帛或谷物。

北魏孝文帝时,北方很多地方“犹以他物交易,钱略不入市”。

该现象从本质上反映了这一时期北方 A.铸币金属匮乏 B.币制较为混乱C.农业技术落后D.商品经济衰退5.宋朝时,雕版印刷术使用更加普遍,“转相摹刻,诸子百家之书,日传万纸”,对文化发展是一个明显推动。

这主要说明宋朝时期A.儒家思想备受推崇B.技术推动文化发展C.活字印刷普遍使用D.文化助力技术创新6.元朝汪大渊《岛夷志略》记载,澎湖“隶泉州晋江县,至元(忽必烈年号)间立巡检司”,巡检司负责管辖澎湖和琉球,每年征收盐税中统钞十锭二十五两。

历史小论文题型(开放性试题)训练1.(2017山西名校联考) 阅读材料,完成下列要求。

材料王夫之认为封建论者是搞无益的争论:郡县之制垂二千年而弗能改矣,合古今上下皆安之,势之所趋,岂非理而能然哉一如柳宗元所论,王夫之认为秦是行了大公,秦之所灭者六国耳,非尽灭三代之所封也。

则分之为郡,分之为县,伴才可长民者皆居民上,以尽其才而治民之纪,亦何为而非天下之公乎王夫之认为,事物都有两面性,但郡县制与封建制相比要好得多,为天下计,则害不如封建之滋也多矣。

——万昌华《郡县制度评价理论述评》结合材料与所学中国古代史的相关知识,围绕‘制度创断与实践’自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。

(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)2. (12分)阅读材料,完成下列要求。

观点:有学者提出,君主享有至高无上的权力,可以说,从封建君主专制制度建立起,两千多年全都一样,并无变化。

史料一“天下之事无小大皆决于上”,“丞相诸大臣皆受成事,倚办于上”。

——《史记》卷六《秦始皇本纪》史料二汉武帝时杜周为廷尉,“善候司。

上所欲挤者,因而陷之;上所欲释,久系待问,而微见其冤状”。

有人责怪他“不循三尺法,专以人主意指为狱”。

周曰:“三尺安出哉!前主所是,著为律;后主所是,疏为令。

当时为是,何古之法乎”。

——据《汉书》卷六十《杜周传》史料三唐太宗对宰相房玄龄等说:“自古帝王多任情喜怒,喜则滥赏无功,怒则滥杀无罪,是以天下丧乱,莫不由此。

朕今夙夜未尝不以此为心,恒欲公等尽情极谏......——据《贞观政要》卷二从三则史料中选取两则可以论证题中观点的史料,并通过对史料的解读论证题中观点。

3. (12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一不得为任何个人的利益,制定特别的法律。

——《十二铜表法》没有东西比皇帝陛下更高贵和更神圣。

皇帝敕令具有法律的效用,奴隶和隶农必须无条件地服从主人,服从命运的安排,对逃亡的奴隶和隶农必须严加惩治。

——《查士丁尼民法大全》材料二(在马克思看来)法作为意识的重要组成部分,与一定的社会关系相互关联。

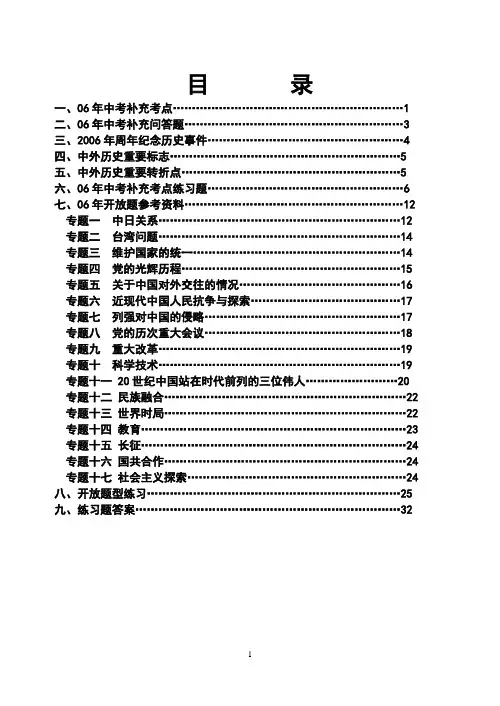

目录一、06年中考补充考点 (1)二、06年中考补充问答题 (3)三、2006年周年纪念历史事件 (4)四、中外历史重要标志 (5)五、中外历史重要转折点 (5)六、06年中考补充考点练习题 (6)七、06年开放题参考资料 (12)专题一中日关系 (12)专题二台湾问题 (14)专题三维护国家的统一 (14)专题四党的光辉历程 (15)专题五关于中国对外交往的情况 (16)专题六近现代中国人民抗争与探索 (17)专题七列强对中国的侵略 (17)专题八党的历次重大会议 (18)专题九重大改革 (19)专题十科学技术 (19)专题十一 20世纪中国站在时代前列的三位伟人 (20)专题十二民族融合 (22)专题十三世界时局 (22)专题十四教育 (23)专题十五长征 (24)专题十六国共合作 (24)专题十七社会主义探索 (24)八、开放题型练习 (25)九、练习题答案 (32)06年中考补充考点1、清朝加强对边疆地区管辖和维护国家统一的主要措施①平定准噶尔部、回部贵族叛乱:1690年,准噶尔部在沙俄支持下发动叛乱,康熙皇帝御驾亲征,在乌兰布通大败叛军。

18世纪中期,清朝又平定了回部贵族大小和卓兄弟的叛乱,重新统一新疆。

促进了维吾尔族同中原地区的交流,巩固了西北边疆。

②加强对西藏的管辖:顺治皇帝接见五世达赖,赐予“达赖喇嘛”封号。

康熙皇帝赐予五世班禅“班禅额尔德尼”封号。

1727年,清朝开始设立驻藏大臣,作为中央政府的代表常驻西藏,同达赖、班禅共同管理西藏。

乾隆皇帝制定“金瓶掣签”制度,决定喇嘛活佛转世的人选。

这些措施稳定了西藏政局,密切了西藏同内地的联系,有利于西藏地区的经济发展,进一步使西藏成为祖国不可分割的领土。

③设置将军、参赞:在伊梨、吉林、黑龙江、盛京、乌里雅苏台等地设立将军,在西北各地设立参赞大臣等官职,兼管军务和民政,大大加强了中央对边疆和少数民族地区的管辖。

④通过会盟、联姻、在承德避暑山庄接见少数民族首领等方式,加强与边疆各族的联系。

十年高考真题分类汇编(2010-2019)历史专题24 全国卷开放式新题型1.(2019年全国卷ⅠT42)阅读材料,完成下列要求。

材料凡读本书请先具下列诸信念:一当信任何一国之国民,尤其是自称知识在水平线以上之国民,对其本国已往历史,应该略有所知。

二、所谓对其本国已往历史略有所知者,尤必附随一种对其本国已往历史之温情与敬意。

三、所谓对其本国已往历史有一种温情与敬意者,至少不会对其本国已往历史抱一种偏激的虚无主义,亦至少不会感到现在我们是站在已往历史最高之顶点,而将我们当身种种罪恶与弱点,一切诿卸于古人。

四、当信每一国家必待其国民备具上列诸条件者比数渐多,其国家乃再有向前发展之希望。

——钱穆《国史大纲》(1940)评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。

(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰。

)【答案】言之有理即可【解析】本题是评论性的开放性试题。

本题主要是要读懂材料中的观点。

根据“三、所谓对其本国己往历史有一种温情与敬意者,至少不会对其本国已往历史抱一种偏激的虛无主义......”可以得出钱穆的主要观点是我们对待历史,不能从现有的社会环境及观念去评判过去,而应该从当时把当时的时代背景考虑进去,进而去辩证地看待过往的历史。

具体的史实论证可以结合比如秦始皇建立专制主义中央集权制度等史实。

既要看到其建立专制主义中央集权制度对国家统一,民族融合,经及中国古代文明发展所起到的作用。

也要看到封建专制给当时的人们带去的压迫,以及对封建社会晚期中国社会所带来的负面影响。

2.(2019年全国卷Ⅱ T42)阅读材料,完成下列要求。

(注:“自然进程”是指人与自然的互动;“人文进程”是指文明与文明、人群与人群的相互作用和影响。

)有史以来,人们试图以各种方式认识历史。

材料反映了一位学者对19和20世纪世界历史的认识,对此认识提出你自己的见解(赞成、质疑、修改皆可),并说明理由。

(要求:见解明确,持论有据,表述清晰。

人教版八年级上历史开放性试题一、慧眼识真(每小题2分,共30分)1.每年的6月3日被定为“国际禁烟日”,联合国将6月26 El定为“国际禁毒日”。

你知道这是为了纪念什么吗? ( )A.虎门销烟B.中国禁烟运动C.林则徐D.人类认识到鸦片的危害2.曾“举棺出塞”,完成收复新疆大业的是( )A.林则徐B.邓世昌C.李鸿章D.左宗棠3.孙中山领导辛亥革命的指导思想——三民主义是指( )①民主②民权③民族④民生A.①②③B.②③④C.①③④D.①②④4.新文化运动的最早倡导人是( )A.李大钊B.鲁迅C.陈独秀D.胡适5.一位老人生于。

1850~:,卒于:1918~:,他一生可能经历下列哪些事情? ( )①两次鸦片战争②甲午中日战争③八国联军侵华④虎门销烟⑤戊戌变法⑥辛亥革命⑦五四运动A.①②③⑤⑥⑦B.②③⑤⑥C.①②③④⑤D.②③⑤⑥⑦6.中国新民主主义革命开始的标志是( )A.洋务运动B.辛亥革命C.五四运动D.中国共产党的成立7.在苏联和中国共产党的帮助下,孙中山于1924年5月创办了( )A.黄埔军校B.京师大学堂C.中国国民党D.国民革命政府8.:[927~z 8月1日,中国共产党领导的起义,打响了武装反抗国民党反动统治的第一枪。

这次起义发生在( )A.南京B.南昌C.广州D.上海9.参加了南昌起义,后带部队上井冈山的是( )A.朱德B.贺龙C.周恩来D.毛泽东10.红军长征胜利结束的标志是( )A.四渡赤水成功B.遵义会议召开C.三大主力红军会师D.中央红军与陕北红军会师11.九一八事变导致( )A.华北沦陷B.东北三省沦陷C.上海丢失D.华南丢失12.辽沈战役中,形成对敌人“关门打狗”之势是在攻下( )A.营口之后B.大连之后C.锦州之后D.沈阳之后13.在中华民族的全国性抗战中,消灭日军1万多人,取得重大胜利的是( ) A.平型关大捷B.挺进大别山C.百团大战D.台儿庄战役14.中华民族由衰败到振兴的转折点是( )A.辛亥革命推翻了两千多年的封建帝制B.五四运动的爆发C.中国共产党的诞生D.抗日战争的完全胜利15.自古以来,状元最受人羡慕和尊敬,而工商业却是被人看不起的“末业”,在清末偏偏有一个状元“舍本逐末”办起了实业,主张“实业救国”,他是( )A.张謇B.侯德榜C.茅以昇D.荣宗敬三、对号入座。

重庆市长寿中学校2024-2025学年高三开学考试历史试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在试卷上无效。

3.考试结束后,本试卷和答题卡一并交回。

第I卷(选择题)一、单选题:本大题共15小题,共15分。

1.学者王国维在《殷周制度论》中强调“中国政治与文化之变革,莫剧于殷周之际”。

“殷周之际”的政治变革是指()A. 君主专制制度逐步建立B. 从部落联盟到封邦建国C. 从贵族政治到官僚政治D. 从封邦建国到中央集权2.阅读下表。

人物思想孔子修己以安百姓孟子善政不如善教之得民也墨子凡言凡动,利于天、鬼、百姓者为之;凡言凡动,害于天、鬼、百姓者舍之这反映出,当时他们()A. 主张建立有序的社会B. 代表新兴阶级的政治诉求C. 强调以民为本的思想D. 表达广大平民的价值取向3.下图是小楚同学绘制的中国古代某一时期政治体制示意图。

下列对此解读正确的是()A. 民心所向是其建立的源动力B. 郡是直属于三公的地方行政机构C. 儒家大一统思想被成功实践D. 该体制有助于提升国家治理能力4.下表所示是汉朝时期的部分科技和文化成就。

汉朝取得这些科技成就的根源是()项目成就与西方比较数学(公元1世纪)《九章算术》正负数加减法法则最早造纸术西汉:劳动人民制造絮纸、麻纤维纸东汉:(105年)蔡伦的改进(植物纤维纸)最早地震测量东汉:(132年)张衡发明地动仪早1700年A. 国家疆域实现统一B. 儒家思想正统地位的确立C. 社会生产力的发展D. 民族联系与中外交流加强5.示意图有助于呈现历史发展的概貌。

图为某同学绘制的三国两晋南北朝时期的示意图,据图可以看出该时期()A. 门阀势力发达B. 政局动荡不安C. 民族政策开明D. 社会高度繁荣6.下图描述了我国古代某一历史现象,下列诗句反映的时代特征与之相符的是()A. 秦王扫六合,虎视何雄哉B. 周室衰微不共国,干戈终日互争强C. 重镇如割据,轻权绝纪纲D. 王师北定中原日,家祭无忘告乃翁7.如表中民谣、诗歌体现的选官制度依次是( )选官制度民谣、诗歌举秀才,不知书;察孝廉,父别居世胄蹑高位,英俊沉下僚金榜高悬娃字真,分明折得一枝春A. 察举制、科举制、九品中正制B. 九品中正制、察举制、科举制C. 察举制、九品中正制、科举制D. 九品中正制、科举制、察举制8.《礼记》载“君有疾饮药,臣先尝之;亲有疾饮药,子先尝之”。